项目推进“研究型”教研组建设的策略

钱亢

在专业发展越来越受重视的今天,教师个人发展与教研组发展之间的关系更为紧密,构成相互促进、互为补充的“命运共同体”。“研究型”教研组无疑是教研组专业发展的重要类型,本文以笔者所在学校开展的项目建设为例,分析以项目促进教研组发展,建设“研究型”教研组的可操作性策略,探索教研组专业发展的新路径。

一、案例简介

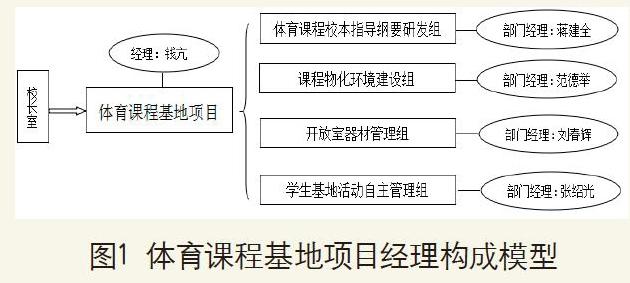

课程基地是江苏省在全国首创的学校课程建设品牌,覆盖高中、初中和小学各学段。在申报此项评选时,笔者所在学校首次启动项目制,成立“体育课程基地建设项目组”,由笔者担任项目经理,成员包括全体体育教师、后勤教师和部分班主任。项目组围绕“学校即天然体育馆”理念,下设“体育课程校本指导纲要研发组”“课程物化环境建设组”“开放室器材管理组”“学生基地活动自主管理组”等子项目组,由不同的教师担任“部门经理”,协同完成基地建设任务(图1)。

二、案例评析

1.项目申报经理制——激发教师研究积极性

按照传统的行政“条线”式管理方式,教研组大小事务都由教研组长分配会有弊端和矛盾,如,教研组长基于个人能力问题不可能样样精通;又如,容易造成教师被动去完成任务,影响成效。为此,学校启动“项目经理制”来补充和完善学校管理中的组织形式。“项目经理”由教研组成员根据实际主动申报,经校长室认证后上岗,由项目经理招募子项目负责人(部门经理),从而组建项目组。项目组制订计划并实施,学校给予各项保障,项目组受分管校长直接领导,最后根据项目完成情况获得学校奖励。

策略1:让教师成为研究的主人

项目经理制使管理从“线”走向“面”,把较复杂的任务模块化,让更多的教师成为项目实施的责任人,学校赋予教师更大的自主权和支配权。要高质量完成子项目,项目组必须要学习和研究,要理论联系实际,引领教师去主动学习。由此,教师从被动工作转变成主动发展,他们的积极性得到激发。如,“课程物化环境建设组”详细研究学校的场地特点,立体开发“墙面、地面、桌面”的功能,将长达80m的围墙改建成了一面55m2的横向攀岩墙和16面集知识与游戏于一体的“体育文化墙”,增加了500m2的活动区域。同时,通过观测统计每个区域单位时间的活动频次,“课程物化环境建设组”及时调整活动时间、内容,达到场地利用的最大化,为“校园即天然体育馆”建设目标提供了支撑。

策略2:激发成员的创造力

项目经理制下,“部门经理”需要对项目经理负责,子项目间既要协调合作,也要公平竞争,学校分管领导和项目经理要根据子项目的研究进程和成果进行考核和奖励。这样的制度促使部门经理要创造性地开展工作。如,为了激发学生参加课程基地活动的兴趣,“学生基地活动自主管理项目组”设计了《学生基地活动手册》,招聘137名岗位志愿者负责管理和评价,为学生的健康成长留下足迹。

策略3:营造教研组的教研文化

体育课程基地建设项目属于学校独创、全市首个,因此没有以往的经验可以借鉴。“项目经理制”充分调动了教师的主观能动性,使零散的个人研究聚焦为教研组的整体研究,实现个人和集体发展的相辅相成。原本固定的教研活动变为不定时、不定期,随时随地都可以开展;研究的方式可以是会议、座谈,也可以是随意的、即兴的,还可以借助微信、QQ等通信工具进行交流。在项目进行过程中,教研组形成了“人人做项目、项目促发展”的教研文化。

2.項目研究专题化——引导教师研究更聚焦

通常情况下教师的研究是个性化的,研究的领域比较宽泛、灵活,其不足是研究力量薄弱,无法就某个领域全面、深入地研究。项目为教师研究搭建了平台,项目组遵循“工作即研究,研究中工作”的原则,以课题研究、专题研讨、总结汇报等方式开展专题研究,集中教师的智慧,突破项目实施中的难点。

策略1:集中力量,攻克难关

对于一线教师来说,个人的研究力量毕竟有限,创建“研究型”教研组就要集中大家的力量攻克研究难关。项目组成立后,每个子项目下分解出若干研究专题,通过专题研究来制订方案、完善策略和总结经验。专题研究成为主要的研究方式。如,体育课程校本指导纲要研发组基于国家课程标准,对田径、体操、武术、球类、跳绳等五大类10余个常规教学内容进行梳理,以单元架构的形式,收集、整理了一至六年级每学期的教学内容、目标及教学建议,最终由江苏凤凰教育出版社出版《学科·育人——小学体育国家课程校本实施指导纲要》;“课程物化环境项目”组负责的《“自主管理式”体育场地功能开发项目》获常州市学校主动发展项目评选一等奖。

策略2:分工协作,多点开花

本项目包括了课程、教学、环境建设、活动设计、学生管理、课程评价等很多领域,每名教师都会横跨若干领域参与研究。因此,项目拓宽了体育教育教学的思路,丰富了研究内容,促进了教师专业发展,取得丰硕的成果(表1),更推进了“研究型”教研组建设。本项目作为江苏省小学特色文化建设项目,3年内承办了省、市的中期评估活动,多次参加省、市的展示,笔者作为项目经理也多次在省市活动中作专题讲座、经验介绍,学校接待各地观摩的专家、领导、同行超过500人次。

3.项目培训集散式——提高教师研究适切性

教师差异客观存在,而本项目涉及的领域多、要求高,所以需开展及时且针对性强的培训。本项目从启动之初就配套了“集散式”培训方案,即集中培训和分散培训相结合的方式。集中培训是项目组举行的全体成员的培训;分散培训是子项目组,或教师研究小团队开展的小型多样的培训。“经理论坛”“教师工作室”“微讲座”“梯队自培”等培训项目受到教师们欢迎。

策略1:层次清晰,具有针对性

“经理论坛”是专门针对子项目负责人(部门经理)的论坛式培训,由项目经理和分管校长组织,定期交流项目的推进,也会适时邀请专家来指导培训。“教师工作室”由成熟教师担任领衔人,青年教师为成员,主要针对成员的课堂教学、课题研究、论文撰写等开展培训。“微讲座”由部门经理负责,自主安排主题,由项目组成员轮流上台进行8min交流,成员之间互相点评。多层次的培训无论是形式还是内容都符合教师们的需要,培训效果显著。

策略2:差异发展,共同进步

项目组充分尊重教师之间的差异,根据教师的专业发展阶段,把教师分成第一梯队(“成熟教师”:教龄在8年以上,是各学科的骨干教师,在教科研方面有较大成绩,承担多次市级以上公开课、研讨活动,是未来特级教师的后备教师)、第二梯队(“潜力教师”:教龄为3~8年的教师,并且在市区教学比赛获奖,在教科研方面有一定成绩)和第三梯队(“入门教师”:教龄为3年内的新教师),建立“梯队档案”,开展“梯队自培”。如,第一梯队的教师由一名骨干教师带领教研室成员进行学习理论知识、研究课程架构、教学原理等培训;第二梯队的则进行基本功、教学方法学习等培训;第三梯队的开展课堂组织、教学语言、大课间管理等方面的培训。“梯队自培”以自我培训为主,交叉培训为辅,学校领导、校外专家都会走进自培现场,参与活动。

每名教师既要承担培训师的任务,也要参加培训。通过培训,每名教师研究的有效率得到提高,整个教研组的研究能力相应提升。

[本文系江苏省中小学教学研究第十一期课题“基于校本指导纲要的小学体育教学优化研究”成果]