云南省城镇化与建设用地集约利用的耦合关系研究

周岳 任博华

[摘要]以云南省为研究区域,构建了云南省城镇化与建设用地集约的耦合协调发展评价模型进行研究,对2007~2016年云南省耦合协调发展水平进行分析,结果显示:耦合协调发展度呈现动态减少的趋势,一直属于城镇化滞后的勉强协调型发展类型,空间格局呈现层次显著的阶梯分布。根据研究结果提出相应的对策。

[关键词]城镇化;建设用地集约利用;耦合

[中图分类号]F293.2[文献标识码]A

我国城镇普遍存在着建设用地的低效和闲置现象,不利于我国城镇化进程的推进和土地集约节约利用。城镇在发展过程中会不断扩大对土地需求,进行生产、生活和建设。城镇的发展与建设用地集约利用之间存在着相互影响、相互制约、相互促进的关系。城镇化不同的发展阶段对建设用地需求不同,而城镇建设用地的集约利用水平是影响城镇化发展的一个重要因素。

1 研究区域

云南省坐落于我国西南边疆的云贵高原,是“两强一堡”的支点和“一带一路”战略西南地区重要省份。全省土地总面积3831.89万hm2,占全国面积的4.1%,居全国第八位。下辖8个地级市和8个自治州,地形比较复杂,地势呈现西北高东南低的特点。云南省2016年度生产总值达到了14719.95亿元,比上年增加了8.1%,高于全国GDP的增长速度。2016年云南省城镇人口为2148.2万人,城镇化率为45.03%,较2007年的增长了13.43个百分点。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

数据的主要来源于《云南省统计年鉴》和《中国城市建设统计年鉴》,建设用地的数据来自自然资源部网站。

2.2 研究方法

耦合协调发展评价模型。构建城镇化与建设用地集约利用评价系统,利用极差法标准化处理后采用熵值確定指标权重,参考廖重斌构建的环境与经济协调发展的耦合协调发展模型,将其引入到此研究中中,公式如下:

(1)

(2)

(3)

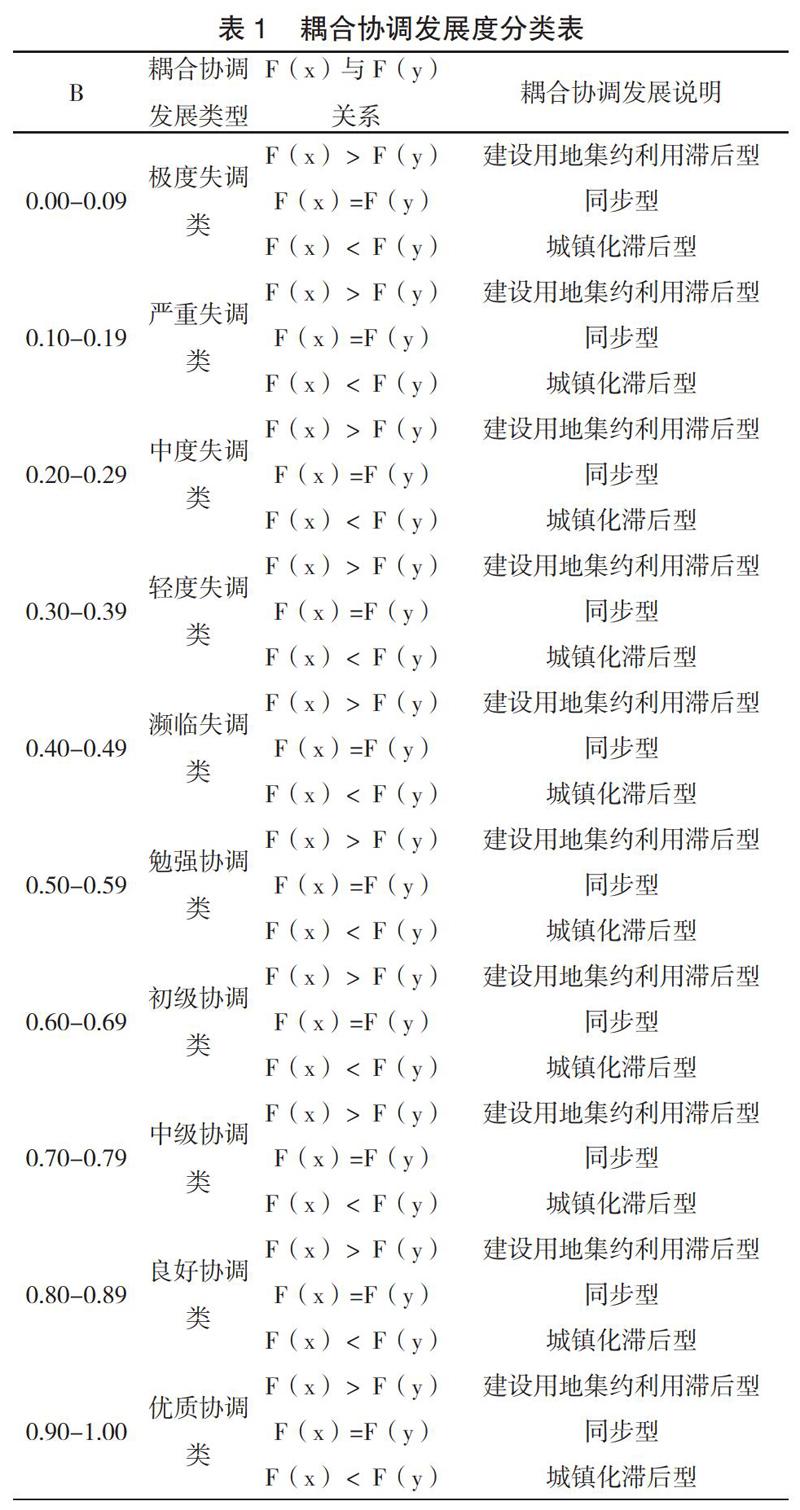

其中:Pij表示第i地区j项指标的标准化值,Wj表示j项指标的权重值,F(x)、F(y)表示城镇化的水平和建设用地集约利用的水平,B表示耦合协调发展度,B∈[0,1],B的值越大,表明两系统耦合协调发展水平更好,反之则不好。计算时取K=2,a=b=0.5。结果分类详见表1。

3 结果与分析

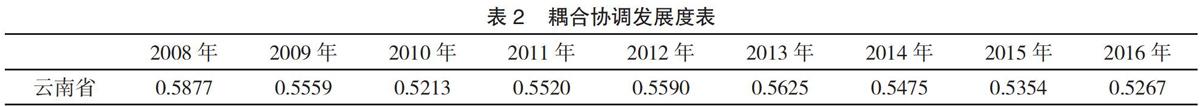

根据上文耦合协调发展评价模型,计算结果见表2。

通过表2可以看出,在2007~2016年这十年间,云南省城镇化与建设用地集约利用之间耦合协调发展度呈现动态减少的趋势,2007年两者的耦合协调发展度为0.5395,2016年为0.5267,耦合协调发展度减少了0.0128,耦合协调发展度的变化幅度相对较少,说明云南省城镇化与建设用地的协调性发展水平相对稳性。结合表1,将云南省2007~2016年的耦合协调发展度的分值进行划分得到:云南省在2007~2016年间的两系统的耦合协调发展类型一直属于勉强协调类城镇化滞后型,建设用地集约利用综合水平始终高于城镇化的综合水平。

运用 ArcGIS10.2软件将2016年云南省耦合协调发展水平进行分类并予以空间形式表达如图1所示。

通过上述分析不难发现,云南省城镇化与建设用地集约利用耦合协调发展的空间格局呈现呈现的是层次分明的阶梯分布,处于第一阶梯高值区的是昆明市、玉溪市为核心的滇中地区,以大理州为核心的滇东北地区以及滇西南的德宏州和西双版纳州为第二阶梯高值区,剩余地区城镇化与建设用地集约利用耦合协调发展水平普遍偏低,为第三阶梯高值区。

4 结论与建议

云南省城镇化与建设用地集约利用之间耦合协调发展度呈现动态减少的趋势,耦合协调发展度的变化幅度相对较少,说明云南省两系统的协调性发展水平相对稳定。耦合协调发展类型一直属于城镇化滞后型的勉强协调类型。云南省各个州市的城镇化与建设用地集约利用耦合协调发展水平与自身的自然区位条件、产业结构、经济实力以及发展政策等差异化特征相吻合。

提高云南省城镇化的水平,推进农业现代化的进程,着眼于区位优势和资源禀赋,统筹和推进高原特色产业现代化建设,助推云南省城镇化的快速发展。将小城镇与云南省旅游资源和对外口岸的经济形态相结合,建设旅游特色小镇和边境口岸特色小镇,形成区域城镇群作为滇中城市群的补充,助推云南省城镇化跨越式发展。

[参考文献]

[1] 袁磊,张洪,包广静,等.统筹云南省低丘缓坡土地综合开发利用类型区研究 [J].生态经济,2015,31(02):121-124+158.

[2] 廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系一以珠江三角洲城市群为例 [J].热带地理,1999,l(2):172-177.