说声对不住

厚宇德 马国芳

摘要与余智华教授、赵峥教授、闫沐霖教授、郝柏林院士等或曾书信往来,或曾登门请益。交往有限但印象深刻,足以体会他们热情、执着、率真、犀利等品格。记录一二,告慰、感谢幸福的生者,并悼念不朽之逝者。

关键词余瑞璜 赵峥 闫沐霖 郝柏林

科学技术史学科的特殊性,促使其研究者平素因为各种各样的原因,要向科学家、科学家的家人、同事以及学生等寻求帮助。在这种交往过程中,往往会产生写作的冲动。然而有时又由于某些特殊原因没能写出什么。但即便没写出来什么,交往的过程仍是令人感动的。这种愉快的经历与纠结的心理笔者兼而有之。

一余智华教授

2002-2003年W.H.布拉格(William Henry Bragg)的女儿撰写的关于其父亲的传记引起了笔者的兴趣,仔细阅读,笔者先后发表了3篇相关文章,视角由此稍微打开。笔者发现著名物理学家余瑞璜院士早年曾师从小布拉格(WilliamLawrence Bragg),1937年获得博士学位。在多篇纪念余瑞璜(1906-1997)先生的文章中,有一篇是其女余智华的手笔——《缅怀我的父亲》。笔者当即与《物理通报》编辑部联系,在该刊主编吴祖仁先生帮助下得到了余智华教授的联系方式。2004年1月收到了余智华老师从美国寄来的厚厚回函。信中详细介绍了国外对其父余瑞璜教授工作的评价(附有相关文献复印件,见图1),有比已经发表的文章所述更加详细的、由她亲自编辑的“余瑞璜著述目录”,及余教授几位弟子的联系方式等等;还告诉可以直接联系她在长春的亲戚与家人,并有余瑞璜教授传记送笔者。后来余智华教授的亲属余红梅女士果然寄来了《结晶:余瑞璜传》,同时寄来的还有2002年5月为纪念余瑞璜教授逝世五周年的《吉林大学学报》特刊。

然而十几年过去了,笔者却没有发表任何关于余瑞璜教授的文章。这有几个原因:其一,笔者那时在物理系的教学工作量很大,讲课、备课、做实验、批改实验报告,除了假期之外,平时几乎没时间专心读书、写作。其二,笔者未能进一步获得布拉格父子的重要文献,因此对这一领域的关注暂告一段落。其三,笔者发现在没有更多文献支持的前提下,相比于已有的关于余瑞璜先生的文章,写不出其他有所不同的文字。2014年末,笔者曾计划写一本回忆性质的书,于是再次给余智华教授写电邮,问如果写一节关于余瑞璜先生的文字,她有没有什么其他需要补充的,但这次没收到回函(可能是当年的雅虎邮箱停用了)。虽然有以上几条理由,但笔者一直对余智华老师以及给我寄书与报的余红梅女士心怀歉意。

二赵峥教授与闫沐霖教授

2014年9月收到一家编辑部发来的一篇审稿意见,其中除了对笔者稿件本身的评价之外,还有几句从学术角度给予笔者高评价的话,措辭令笔者受宠若惊。这封信最后说:“请把我的意见转告厚教授,欢迎他给本刊投稿。”读了这封信后首先想这可能是哪位相识的年轻审稿人在开玩笑,但是再读又觉得不像。问编辑部才知这一“专家意见”出自著名的相对论专家赵峥教授。

2015年1月22日笔者在京师园其家中拜访了赵峥教授,这也是我们第一次见面。赵教授一人在家,高楼大窗,满室阳光。在赵教授的书房我们愉快地聊了很久。赵教授年逾七十而貌似半百,和蔼、热情。临走前笔者问教授可有什么书送我,赵教授一会进书房,一会跑进大卧室,一会又进小卧室,共找到了19本他的著作(包括《刘辽文集》)(图2)。记得有本书是在一个小房间里的书桌底下的一摞书中找出的,当时看赵教授如此费力找书,笔者心有不忍但又不好自己乱动,好在赵教授“身手”敏捷,且记忆力惊人,这么多书他随即能想起存放的位置。这次面谈给笔者留下了深刻印象的一段对话如下:

厚:赵先生您是大师普里高津的高足,实在让人仰慕!

赵:其实我很少跟人说我是普里高津的学生,我更愿意说自己是刘辽先

生的弟子。

笔者想了解他当年与普里高津接触的故事,赵先生介绍了一些情况,但他认真地说:“我当时英语不是很好,跟普里高津接触并不多。”这一态度,足以彰显赵先生超凡脱俗的真性情。

2015年笔者产生了一个想法,除量子力学的历史外,想更多了解下相对论的发展史。而关于这段历史,从狭义相对论萌芽到广义相对论诞生,主要工作为爱因斯坦一人所为,虽然也有其他学者在这一领域略有建树,但总体线索并不复杂。要厘清在广义相对论之后的相对论以及宇宙学等方面的研究的脉络却比较艰难,为此笔者决定向赵峥先生请教,并于2015年8月23日再次造访赵先生,于是又多了一次愉快的对话。

赵教授与笔者谈到了相对论的历史,谈到了爱因斯坦、希尔伯特,还谈了胡大年的《爱因斯坦在中国》,等等。出乎意料的是,赵教授并未按照笔者的预期方向展开话题,而是强调“文化大革命”期间相对论在中国的生态很值得关注。他介绍了中科院相对论批判小组开始出现的机缘与线索,以及后来的所作所为等等。赵教授以他自己为例,特别指出:正因为有批判相对论这一活动,所以在当时的情况下才有深入学习、研读相对论的可能。当时以批判为目的的很多小组成员后来成为了我国理论物理,尤其相对论与天体物理学等领域的著名专家学者。赵教授还强调在早期,大家主要是学习、以搞懂为主,还没有很强的批判意识,至少他本人是这样。赵教授说在这一事件中他是先入先出,要详细了解其过程,有必要去访问一些学者。当时给笔者写下了他能想起的、当时参与这个批判小组、后来成为学者的主要人物名单。除他自己外,还有:闫沐霖(科大)、褚跃泉(科大)、朱清时(科大)、卢炬甫(厦大)、吴咏时、张元仲(理论物理所)、李秀果(陈伯达研究生)、吴介之、罗嘉昌(哲学)、郭汉英(理论物理所)。

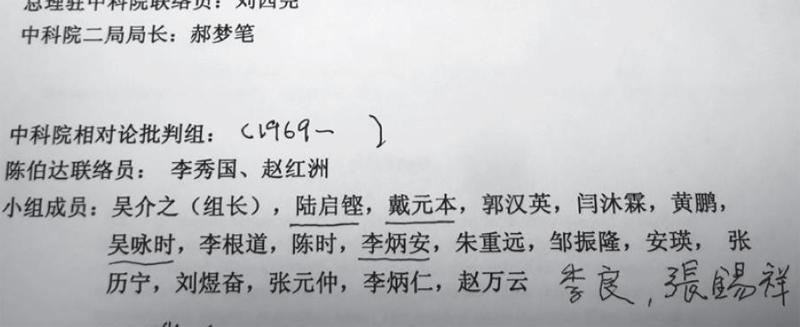

其后笔者尝试联系这些学者中的一些人,但只有理论物理专家闫沐霖教授给予了热情的回应。经过几次电话交流,笔者前往合肥,于2015年11月17日在科大西校区闫沐霖教授的家中与他有过半天的轻松交流(有录音)。闫沐霖教授说,按阴历算法他出生于1940年12月16日,但户口本上写的是阳历1941年1月23日,籍贯为山东青岛,出生于广西,在湖南长大。因为事先在电话里说明了要请教的问题,因此见面后闫教授首先给了笔者一份名单,上面还用笔后来添加的名字(图3)。闫教授告诉说这是前一天晚上回忆并打印出来的。在谈话过程中,他还提到了孔令华。

关于“文革”期间相对论批判一事的前因后果,闫沐霖教授的回忆与赵峥教授的回忆大体相同,但是闫教授知道更多细节,这一点从二人给笔者提供的名单上即可看出。这不奇怪,作为当时科大的学生,赵峥虽然较早参与其中,但是批判相对论活动还没真正开始,因为是高年级学生他自然也较早离开了小组。之所以还知道一些后来的事,是因为他有时回京还常到这个批判组去看一看。这件事不是本文的重点,细节留待单独讨论。出乎此行计划之外的是,闫沐霖教授向我介绍了其他两件事。他拿出自己独立撰写、刚出版不久的一本英文著作送给本文作者,书名为De Sitter Invariantspecial Relativi纱,译成中文就是《德西特不变狭义相对论》(图4)。

闫沐霖教授认为,由陆启铿、邹振隆、郭汉英创立(由闫沐霖拓展、完善)的德西特不变狭义相对论,是中国科学家于20世纪做出的物理学重要理论贡献。可惜这一贡献未能及时得到物理界的普遍重视。闫沐霖教授写这本书的动机、发现这一理论的关键点,以及这一理论的由来或历史源流等,可以由摘录或剪切于发给本文作者的、他的一次学术报告的演示稿中的几段话展示出来(图5):写这本书的动机:

De Sitter不变狭义相对论是Einstein宇宙常数人不为零时空中的狭义相对论。当今,尽管这样一个普适常数人的存在的可能性已广泛接受,然而与之相应的,在40年前完成的De Sitter不变相对论却至今在物理界知之甚少,在这种情况下,一种教科书式地介绍De Sitter不变狭义相对论的读物看来是需要的,这就是写这本书的动机。发现De Sitter不变狭义相对论的关键点:

陆启铿、邹振隆、郭汉英发现了A≠0解,……这就导致了De Sitter

不变狭义相对论的发现。

其阐述了这一理论的由来或历史源流及其重要性。

可以看出自2005-2015年的10年里闫沐霖教授在这一领域中处于持续研究的状态。笔者是在药学家屠呦呦剛荣获诺贝尔奖不久后采访闫沐霖教授的。闫教授十分自信地对本文作者讲:由陆启铿、郭汉英以及他本人研究的这一理论的科学价值也是诺贝尔物理奖水平的成就。闫教授的这一态度也可以由当时我们之间的一句对话看出:

厚:您这本书用英文写,是想让西方科学界更多人士了解这一理论么?

阎:我留给后代,我相信真理只有一个。我有个非常个人的判断:“文革”期间最重要的几项科学成就是氢弹爆炸、屠呦呦的青蒿素、卫星上天,还有就是这件事。

闫沐霖教授与郭汉英教授是终生挚友。在《郭汉英杂文选集》中,录有他为闫沐霖教授七十大寿所作贺诗一首:

逆时习说相对论,格知致物四十年。班门论斧笑三畏,上下求真承巨肩。

([4],页252)

《郭汉英杂文选集》中还收录了2009年闫沐霖教授一封“致郭汉英教授的信”,信中坦承:“约1969年底,你、我到了中科院相对论批判组,我是核心组成员。我感到小组片面强调‘哲学批判,没有和物理研究结合起来,小组缺少理论物理专业人员。记得当时你、我都住在中关村,多次私下交换过思想。你、我有同感。”([4],页250)闫沐霖教授已经事先将这封信和这首诗复印好送我,还打印了他的2011年6月的一次学术报告演示文稿送给笔者,报告名字为《回忆与汉英兄的合作》,结尾是:“郭汉英,一个有勇气的英雄!”

在闫沐霖教授送笔者的资料中,还有一篇他与聂华桐(H.T.Nieh)在美国合作1982年3月发表在《数学物理杂志》(JMath.Phys.)上的文章“Anidentity in Riemann-Cartan geometry”的原版单行页。简单查阅后发现,聂、闫两教授合作的这一研究颇有影响,有很多与之相关的研究和应用。

笔者在闫沐霖教授的书房里还看到了他2013年因为发现新粒子而荣获的国家自然科学二等奖的奖励证书。围绕这件事我们也聊了很多,印象最深的是闫沐霖教授说:发现新粒子这一工作,理论研究与实验设计均出自他一人之手。与此相关更多话题本文暂时略过。与闫沐霖教授的几个小时对话,收获之丰富超越了预期。

遗憾的是几年过去了笔者却没写出任何与两位教授有关的东西。这主要有两个原因,其一,笔者是赵、闫两位教授研究领域的门外汉,而如果要对他们的研究贡献做出有意义的、中肯的、笔者自己心里有底的评价,就必须沉浸到这一领域,深入学习、熟读这一领域国内外经典著述;而这对笔者而言,需要投入太多的时问和精力,非所能也。其二,对于“文革”中相对论批判一事,参与者众多,背景复杂,人们的回忆与看法大体相似但大相径庭处也颇多,基于目前的了解,让笔者深入叙述此事,感觉还有诸多不清晰的地方。2015年之后笔者曾多次想与闫沐霖教授做进一步交流,也想过设法去接触更多的当事人,但因没有足够的时间而未能付诸行动。笔者曾在微信上因为未写出文章而向闫教授表示歉意,闫沐霖教授气度非凡,对笔者说:“厚老师,你不必急于强迫自己去写相关的东西并发表,我们一起聊聊这些事,本身就很好。”但笔者确实期待未来能有足够精力投入到这一领域的研究。然而2017年10月9日中科大丁兆君老师微信转来了闫沐霖教授的讣告,闫教授已经于10月8日去世!

对“相对论批判小组”的态度,闫教授与赵教授相近而与郝柏林院士略有不同,即作为直接的参与者,闫与赵两位教授更加强调这一事件的积极意义:此事造就了我国“文革”后基础扎实的一批物理学家。这一点郝先生也不否认,但是总体而言他更将其看做一个非常态的政治事件。虽然有些许观点上的不一致,闫沐霖教授还是同时打印了郝柏林院士《“批评爱因斯坦”追忆》一文的博文版,送给笔者参考。

三与郝柏林院士的“交往”

20世纪90年代,作为在偏远地区普通高校任教的一位年轻老师,笔者还不知道有科学技术史这门学科,但是却无师自通地产生了个想法,然后就给一些稍微了解的国内著名的物理学家、物理教授写信。写信干什么呢?这可以从1996年东北师大物理系杨述武教授的一封回信里的几句话大体看出:“我教书五十年,虽也努力工作,但在学术上无大成就,不值得向他人宣扬,谢谢你对老师的厚爱……”笔者联系他们是想写一些关于他们的东西。当时寄出多少信函,已经无法回忆,但是可以肯定的是,1997年10月,笔者曾给郝柏林院士写了一封信,但这封信被退回了,笔者至今还保留着。后来与郝柏林先生有过“一面之缘”:笔者见到了郝院士,但可以肯定他一定不会注意到笔者:2002年4月笔者参加了在北京召开的“中国近现代科学技术回顾与展望国际学术研讨会”。印象中这次会议上与会者有300多人,有150多位国内外院士参会。在这次会议上,郝柏林院士做了一个精彩的大会报告,报告过程中多次爆发热烈的掌声。2002年6月13日饶毅教授在《南方周末》发表名为《令人钦佩的、直率而客观的中国科学家》的文章,饶教授在文中说:“促使我写本文的直接原因,是几天前在北京听到中国科学院理论物理研究所郝柏林先生的一个演讲。”([5],149页)饶毅教授提到的演讲,指的就是郝先生在北京这次会议上的大会报告。郝院士的文章《20世纪我国自然科学基础研究的艰辛历程》被收入这次会议论文集,该文后来曾公开发表。但是需要说明的是,2002年在大会现场郝院士报告的内容与这篇文章有很多不同。

2015年1月22日笔者在北京见到赵峥教授,虽然当时与赵教授的谈话没有涉及到郝柏林院士,但在1月26日凌晨笔者(想不起具体原因为什么)给郝院士写了一封电子邮件,做了自我介绍,并希望有机会和他一起聊聊科学技术史问题,聆听他的思想观点。

当天早上,收到郝院士的回函:

厚宇德同志:

谢谢来信。我的工作关系在复旦大学,但是在北京的时间更多。不过,我手头正在做的事情不少,实在还没有到可以聊天的时间。请你先告诉我你的邮政编码和地址,我寄一本书给你。请你也发几篇自己的文章给我,让我熟悉一下你的文风笔调。然后我们再商量何时何地见面、谈什么话题……

之后收到了郝院士寄来的《挑灯看剑集》阴。笔者按照郝先生的要求,通过电子邮件附件过去几篇自己的文章。但是没有再收到郝院士的回函,也许是这几篇文章没能唤起郝院士的兴趣,此事也就过去了。出乎预料的是,2017年12月11日笔者突然收到郝先生邮件:

宇德老师:

两年多以前曾交换信件,不知道你们物理学史的研究进展如何。我手边有一套改革开放以来的《中国科学院年鉴》,你如果有兴趣可以送给你们。另外,关于中国科学社和《科学》杂志的曲折历史,也很值得研究……笔者立即回函,表示对相关资料非常有兴趣。2017年12月28日收到郝先生的信函:

宇德同志:

今天下午从所里给你发了大小两个纸箱。一个箱子装不下,又加了个小的,里面还放了两本我的书,特别是我2009年在新加坡出版的《负戟吟啸录》。另一本是《混沌与分形:郝柏林科普和博客文集》,是因为出版社运送过程中外表有所磨损因而剩在我手中的一本。你翻阅一下,就会明白为什么我一直在提中国近代,特别是现代科学史的问题……

2017年12月29日郝先生快递的两箱子书籍到了,其中《中国科学院年鉴》与《中国科学院年报》共约40本,令人甚为欣喜。这段时间郝院士与笔者保持频繁的邮件交流,2018年1月2日他在回函中提道:“研究古代史或外国科学家在一定程度上是很容易的。研究当代问题需要勇气和策略。”2018年1月4日他在回函中说:“你有找一位学生研究家父的想法,我当然赞成。家父只活了52岁,他去世时我还不满20岁。作为长子,他的大部分著作都在我这里。你需要什么,请点名告诉我。弟弟松林是国防科大的退休教授,也已过80,现在北京住,他也知道一些情况。……”2018年2月9日又收到郝院士寄来的几本书:《彭桓武选集》和《彭桓武先生诞辰100周年纪念文集》,黄祖洽院士的《三杂集》,精装《科学》创刊号,以及中国科学社档案资料整理与研究系列的两本著作。在这段与郝院士邮件往来的过程中,还有一件事值得一提。笔者曾把自己写的纪念戈革先生的文章附件给郝院士一阅,没想到他热情地帮笔者与身在海外的戈革先生的弟子兼好友熊伟先生建立了联系。

陆续收到郝院士寄来的著述以后,笔者快速浏览了一下,重点把《负戟吟啸录》与《挑灯看剑集》互相对照反复阅读了几遍,此间多次产生过写作的冲动。但是上个学期上两门新课,进入寒假后每天都是一个人在办公室论证要申报的课题,除夕和初一休息两天在家仍然读郝院士的著作。2018年2月16日(大年初一)早上,在读《负戟吟啸录》的同时,给郝院士发手机短信祝福如下:

学有大小,而良知犹在者其心类同,

从屈原至范希文千载不易。

春节不出门户,重读《负戟》,再次百感交集。

为何震耳欲聋却往往充耳不闻?波云诡谲如斯……

戊戌年启,厚宇德一祝郝院士身体健康、诸事顺意;

二念天心仁佑,天心仁佑!

很快,郝院士回复“谢谢”二字。没想到这是笔者与郝院士最后一次交流。是否那时他身体已经不适?笔者曾计划3月中旬写一篇关于郝院士的文章,4月初到京请他亲自斧正,然后再谈对郝景盛先生、彭桓武院士等人,以及对郝柏林院士本人的一些研究计划……然而这一切设想在2018年3月7日晚被郝柏林院士的讣告彻底击碎……從2015年笔者收到郝院士寄来的第一本书到2018年3月,笔者对这些文献资料没有实质性的研究动作,不知道郝院士是否曾心有不快。试回想,如若在寒假期间、2月15日春节之前,笔者放一放别的事写出一篇让他满意的文章,也许能给他最后一段时光带来一丝安慰与快乐,但是笔者却未能做到。

四结语

有人说一位老者就像一座图书馆,事实上笔者更觉得每一位学识渊博、思想深刻的物理学家就是一个与众不同的世界。由于种种原因,笔者在很长时间里自己对世界著名物理学家的了解远远多于对我国物理学家的了解,甚至曾经一度认为除了几位华人著名物理学家外,我国就几乎没有可以与世界著名物理学家相提并论的、同数量级人物。但是在深入研究我国物理学家的著述,尤其近距离与他们接触后发现,我国物理学家之中不乏学术造诣深厚、思想深邃、社会责任感强烈的伟大人物:钱三强、王淦昌、彭桓武、程开甲、于敏、周光召、黄祖洽、郝柏林等等,都具有不逊色于世界著名物理学家的禀赋与能力。笔者对他们充满了敬佩!在日常忙忙碌碌之余,对多位自己接触过的物理学家,如赵峥教授、闫沐霖教授、郝柏林院士,以及他们的亲友,笔者时而会涌现歉疚。借此机会向幸福健在以及仙逝的他们谨致谢意,并说声对不住!让笔者心怀欠债感的人不是只有提到的几位,对于其他学者、前辈也一并感谢并致歉。

很多事情想做却做不成,日积月累而形成越来越重的心理负担,这实在是因个人的精力有限。年过半百之后,对当年戈革先生爱谈的“得天下英才而教育之”的话题的含义,体会越来越深,这本质上反映的是学术无以为嗣的悲凉。

有的人苦于没什么题目可做,笔者没有这个苦恼,放眼望去处处是值得研究、无法做完的问题;有半生积累且还不断增加,不仅自己用不完,即使十个认真研究科学史的学者也无法用完的文献资料。但是这些却只能进一步增添笔者的苦恼。一直在普通高校里任教,没有任何“人才”称号,从来没获得什么显赫的奖励,在这些条件制约下笔者早已没有了戈革先生英才扣门的期待,也没有了戈革先生不逢英才时的叹息。如果天赐造化,有个别真正醉心于学术的年轻人读此文而愿来一起探究学问,与笔者一起尽量消化掉更多文献资料,尽可能研究更多想探索的课题,逐渐减少心理上的“欠债”感,这对笔者而言是几乎不再幻想的幻想。很多时候只能做好自己,但难免有所亏欠……