梧桐吟馆艺谭

□ 吕欢呼

一、我的创作状态

我经常是一个人静静地待在画案前,把桌上收拾整齐,泡一杯清茶,慢慢地阅读古人,等到自己感觉很充分,内心又非常平静的时候才作画。我创作作品的量不算太大。有时候为了寻找感觉,好多天不画一笔,不是不想,而是在积蓄力量,寻找一个突破口,感觉来了,也可以疾风骤雨,大胆落笔,迅速完成。我从来不会勉强自己在乱糟糟的环境或者乱糟糟的心情下作画。谢赫在《古画品录》里记载一位叫顾骏之的画家“尝结构层楼,以为画所。风雨炎奥之时,故不操笔;天和气爽之日,方乃染毫。登楼去梯,妻子罕见”。我很向往他的做法,想自己若也能不问世事,能直接“登楼去梯”该有多好。孙过庭《书谱》中也有“五乖”“五合”的说法,能做到“神怡务闲”“感惠徇知”“时和气润”“纸墨相发”“偶然欲书”这几个方面,就是很好的创作状态了。再或者就如林语堂在《我的愿望》中写的那样:“我在楼下工作时,可听见楼上妻子言笑的声音,而在楼上工作时,却听得见楼下妻子言笑的声音。”这种状态也不错,熟悉的家里人在室内,没有什么牵挂,又互不干扰,在幸福、平和、安定的感觉下动笔,也是很愉悦的享受,闲逸的感觉自然从笔底流出,这样就容易有好的作品。

二、关于临摹

临摹是中国画创作不可或缺的一部分。

我对古代经典作品常有临摹。这种临摹是对自己感兴趣的那个部分的一种学习,不是照本宣科。看一张画可以知道哪里能为自己所用,边学边吸收。我看过不少大画家的画册和原作,都是如此。像傅抱石,他一生崇拜石涛、学石涛,但他却有很多自己的意思,只是拟古人的“意”,其实外在并不是很像,借题发挥而已,是“师其心而不师其迹”。赵孟頫说“作画贵有古意”,指的其实也是一种精神,并不是要完全仿古。黄宾虹记录自己学古方法时也说“观古名画必勾其丘壑轮廓,至于设色皴法不甚留意”,指的都是有选择性地临摹。石涛是典型的反摹古派,他大胆提出“余尝见诸名家,动辄仿某家、法某派。书与画天生自有一人职掌一人之事,必欲实求其人,令我从何说起”“今问南北宗,我宗耶?宗我也?一时捧腹曰‘我自用我法’”,都是说不要死学古人。

吕欢呼 秋山 33×45cm 纸本设色 2006年

吕欢呼 秋兴 33×45cm 纸本设色 2006年

吕欢呼 花卉 纸本设色

我和一些朋友关于临摹问题亦常常讨论,有的书家临帖不是很多,却能做到很有古意,而有的人经典法帖临了很多遍,自己的作品却毫无古意,关键是不能“化古为我”,临是一种样子,自己写又是一种样子,不能吸收。画家有的也这样,临古像得不得了,自己一画单薄得很,没有掌握精神和方法。李可染讲要“以最大的功力打进去”,这一类属于并没有真正打进去的。这里牵涉到一个“读帖”“读画”的问题,书画同理,书法有读帖,画画有读画,有时候感觉读画比画画还重要。我喜欢没事的时候拿一本画册,慢慢欣赏,一张画可以看很久,深入地去理解经典作品,把这种感觉储存在心里,创作的时候自然地融入笔下。在美术馆、博物馆看画也是这种情况,并不是说一个展厅里的东西都要看完,而是挑出自己最有感觉的那部分细读。好多人喜欢不停地去看展览,却收获不大,也是没有抓住主要问题,匆匆地一览并没有走心,看个热闹罢了。

近年来在故宫博物院武英殿办的“晋唐宋元明清”展很不错,三个月一期,作品不多,脉络清晰,每次细读几张作品都很有收获。有一次我去看展览,里面有一张徐渭的立轴墨荷,尺寸不大,但一下就吸引了我,那个展览,我基本就看了那一张画,感动得不得了,对我后来画花卉影响甚大,他那种用笔用墨的感觉直到今天仍然清晰地萦绕在我的脑海里。经典作品是要多看、多读,要能在经典作品里找到符合自己的东西,深入骨髓,然后化为自己的养分。这也如同吃东西,一种东西营养再丰富,如果不能消化直至吸收也是毫无用处的,顶多给肠胃增加了负担而已。

经常会在美院展览上看到一些学生把古代的作品从头到尾临摹一遍,甚至书法题跋、包括后来经过多少年加盖的印章以及不同的收藏印和残纸部分都临得一模一样,纸张颜色也制作的和原作差不多。岂不知中国画的纸、墨、颜色经过多次装裱、历经时间会产生很多变化,尤其是生宣发明以后很多作品本身又是随机变化的艺术效果,我们看到的古画和当初已经有了不少变化,一些印章都是后来不同的收藏家加上去的,有的也不一定好,所以临摹时并不需要死临以至于到“做”的地步,那又有什么意思呢?打个不恰当的比方,鲁迅先生说“倘只看书,便变成书橱”,我们也可以说死临古典作品,便是扫描仪、复印机。还有很多号称画家的收藏家,说藏有多少多少名画,一下笔却“我行我素”,那藏的东西除了是市场价钱之外和他根本就形同陌路,其创作和藏品其实一点关系也没有。

三、关于写生

我觉得写生与临摹一样,也是创作中的一种方法、一个步骤,而不是全部。

一些画家朋友为了寻找题材整天天南海北地跑,有的还跑到海外去写生,恨不得一个月换五六个地方。可以想象一下,外出一趟,舟车劳顿,夏天日晒,冬天寒风,那种状态本来就不好,又一会换一个地方,观察的都是皮毛。就像我们去外地旅游,匆匆的几天和当地人的感受是不一样的,走马观花,其实很难画出好作品来。古代“荆关董巨”的作品、黄公望的《富春山居图》、沈周的《东庄图册》、“新安画派”和后来的“新金陵画派”,全都是对画家深入生活地方的描绘。一个画家要写生,主要还是要写自己最熟悉的、最有感受的东西,这样才能体会得深,信手拈来。熟悉的感觉已经长在心里了,闭着眼睛都可以感受到,下笔才会生动自然。

现在还有一个不好的现象,就是很多人喜欢直接拿写生的东西出来当成品展览,还觉得特别原生态、生动。其实潦草得很,顶多算个草稿,就像饭店的后厨,全是一些凌乱的半成品,和最后端在桌子上的精美饭菜完全是两码事。在古代写生作品中,宋人比较强调写生,但是宋画的构图、立意都很完整,绝不是今天那种潦草的所谓“写生”,而是强调一种“生意”,重在“意”上。荆浩的《笔法记》对写生问题有过专门的论述,他提到:“似者,得其形遗其气;真者,气质俱盛。凡气传于华、遗于象,象之死也。”他的意思也是说仅仅表面上的写生相似没有用,要取事物的精髓和本质。石涛强调写生,但他也还是更重视作画时的苦心经营和主观意识的能动性,坚持从自然中接受、发现那些基本和恒久的部分,也是在追求绘画的“真”而非“似”。事实上,石涛的画作也多是在画室完成的。另外,古人强调“读万卷书,行万里路”,他们写生和今人写生的方式差别比较大,古代要么走路、坐船,都比较慢,从一个地方到另一个地方需要很长时间,可以慢慢欣赏、品味,可以溪山卧游。荆浩在一片松林里写生就有“数万本”,那是反复揣摩。现代的人飞机、高铁,一天都可以游几个地方,在欧洲甚至可以几个国家,这种变化其实只是时空转变,对自然的变化根本体会不了那么深。

吕欢呼 异域·瑞士铁力士山脚下 纸本设色 2012年

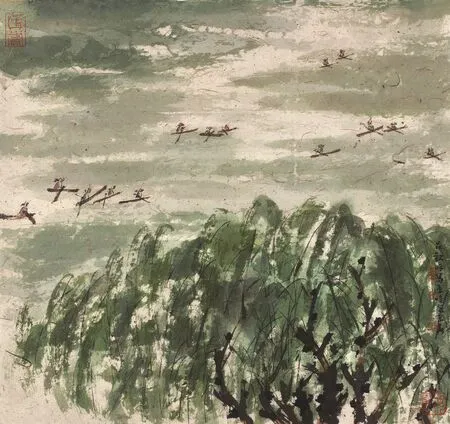

吕欢呼 柳荫泛舟 33×33cm 纸本设色 2006年

近现代画家中傅抱石、李可染都很注重写生,他们又是两种不同的代表。傅抱石是写意派,他对景速写,先写个大意,强调目识心记,回来再提炼、概括,据说他写生都是先围着山绕一圈,主要是体会山的精神,他是“以意造境”的典型代表。李可染受西画造型观念影响大,他文章中说要把不好看的景物都看出意境来,是“以形造景”的方法,他有些作品是看着物象直接写生完成,当然,后期风格成熟后也是白纸对青天。李可染强调写生的同时也提出“采一练十”的主张,认为创作除了要有采矿工人的辛勤劳动之外,冶炼工作更是必不可少的。傅、李两种方法都很有用,殊途同归。两者相较,我更喜欢傅抱石的方法,概括提炼后的作品更加抒情和动人,诗意后的美感更有精神高度。

当然,外出写生肯定也有好处,不一样的风光能引发新鲜的灵感,可以换一个视角看世界。石涛曾经跑遍大江南北搜尽奇峰打草稿,傅抱石、李可染也都有一些异域写生的好作品。写生和创作,重要的是要把握一个度。

当然,艺术的创作最好是能做到“活脱不失古拙,自然不失己意”。