从“嘉禧殿宝”看《千里江山图》宋元时期的递藏

□ 赵 华

一、藏印迷局

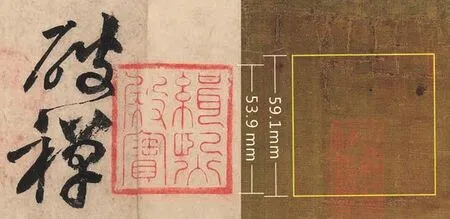

《石渠宝笈》记载了《千里江山图》入藏清宫时的本幅用印情况:“卷前‘缉熙殿宝’一玺(图1),又‘梁清标印’‘蕉林’二印,卷后一印(图2)漫漶不可识。”卷前印后来被“三希堂精鉴玺”叠压。

吕晓女士撰文识别卷后印为“寿国公图书印”,并考证此印为金代尚书右丞相高汝砺的收藏印,其主要依据是王恽(1227-1304)在《秋涧集》中多次提到寿国公收藏,并指明其姓“高”,居“丞相”位①,使得原来相对平静的由北宋、南宋,再北上入元的收藏路径陡生变数:

1113年,王希孟献画,徽宗赐予蔡京(1047-1126),蔡京题首;

1126年,废蔡京,籍没;

1127年,金灭宋,掳至北方;

1220-1224年,高汝砺(1154-1224)钤“寿国公图书印”;

1224年后,此图南归杭州,宋理宗(1205-1264)收藏并钤“缉熙殿宝”;

1276年,蒙古灭南宋,此图再次归北;

约12××年,15岁的溥光首次见到此卷,并于1303年题跋;

1233年,蒙古大军压境,金哀宗派使臣向宋理宗求和,名画南归也不无可能。两条路径最不合理的环节其实都在于宋理宗到溥光。

按徐一夔《始丰稿》卷八《题雪庵临兰亭帖》中溥光自署年龄72岁及同卷有牟巘(1227-1311)题跋,单纯减法计算,溥光至迟生于1240年,这个生年有众多文献支持②。故溥光15岁不晚于1254年,此时宋蒙尚在敌对,宋理宗尚健在,其收藏是如何到了溥光眼前的?

问题的关键在于,对相对清晰的“寿国公图书印”都不识的《石渠宝笈》编写者,辨认“缉熙殿宝”的能力是否可靠?

实际上,如图3,此印尺寸与“缉熙殿宝”已有不可弥合的差异,但又实在晦暗莫辨,所以,学界对于《石渠宝笈》的释读更多是按照“或许是”“姑存其说”的态度来引用的,也有学者直接认为此印为伪“缉熙殿宝”印,而今天的手段已经足以解决这个久悬未决的迷局—这根本就是另一个印。

二、图像处理

原图经特殊步骤的图像处理,强化磨损、破损痕迹和印色,得图4。

图像处理后,“殿宝”二字已了无疑义,由于原件在递藏中存在较严重的漏盖、渗化、磨损和破损,前二字大部分细节已经泯灭,识别中需与原图和原作反复对勘,了解痕量物质的存在,排除磨损、破损痕迹的干扰。

三、文字识别

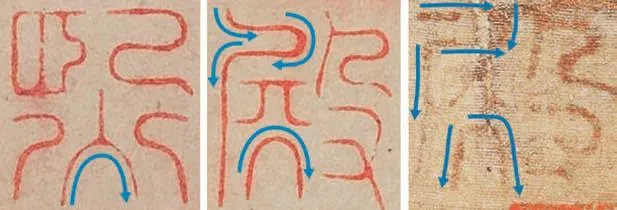

找到相对清晰的残存笔画(图5),通过字形及组合,使用排除法可缩小范围。

第一字,字头弧形,口朝上,略平坦,中竖较短,可完全排除“缉”的可能性。

第二字,左侧残存一横两竖,基本可判断为“礻”旁,右侧下方“U”型清晰,可能是“口”或“田”,但宽度明显无法容纳“田”字,且“U”型右上方界限清晰,高度亦无法容纳“田”字,故可判定为“口”字,并完全排除“熙”字的可能性。

按篆书规律,朝上浅弧形缺口,可排除“大”“十”等字号,下缺连接横画,可排除“生”“青”字头,“未”“朱”“告”“靠”“惠”“南”等独体字一般为深弧形缺口,且笔画组合亦相去甚远,推测为“士”“土”头,排除裂纹和磨损影响,其下为似断实连的“口”字,总体疑似“吉”字头。

“礻”“口”组合在汉字中非常有限,可查阅汉语字典(“礻”旁汉字篆、楷对应清晰,《说文解字》收录相对较少,故选用一般汉语字典),“礻”字偏旁下共一百一十六字,“礻”“口”组合仅有“祏”“祐”“祜”“祒”“祫”“祮”“祰”“禧”八字。

由篆书字形和章法可排除有左、右下垂竖画,以及“口”部偏位的“祏”“祐”二字。由“口”部纵高比例可排除“祏”“祐”“祜”“祒”“祫”“祮”“祰”七字。仅剩下的“禧”字正好是八个字中用于宫殿命名最祥瑞的一个。联合第一字,从图像、文字、字义释读的角度以“嘉禧”为最佳组合(图6)。

《石渠宝笈》的错误释读说明几个问题:

1.清早期此印状态已经难以辨认,引起错误释读;

2.“三希堂精鉴玺”的钤盖者甚至没有注意到这里还有一枚收藏印;

图1 被“三希堂精鉴玺”叠压的“□□殿宝”晦暗莫辨

图2“寿国公图书印”局部相对清晰

图3《千里江山图》上“□□殿宝”与黄庭坚《花气熏人帖》上“缉熙殿宝”有较大尺寸差异

3.错误释读,也否决了“嘉禧殿”为清代宫殿的可能性,查宋、金、元、明四朝宫殿名称和字形,除“嘉禧”以外,尚无与以上图近似者。

四、风格辨析

“嘉禧殿宝”完全袭用“缉熙殿宝”格局,亦非孤例,如明内府收藏印“武英殿宝”即延续这一格局(图7)。对比观察,二者风格上又有较大差别(图8),“缉熙殿宝”纤细匀称、曲屈盘桓,如“熙”字的“灬”部造型正合赵孟頫(1254-1322)《印史序》中所谓“新奇相矜”“不遗馀巧”,以及吾丘衍(1272-1311)《学古编》中所谓“妄意盘屈”。“嘉禧殿宝”则采用纯正的说文字形,线条上更加强调书写性表现,“汉魏而下典型质朴之意,可仿佛而见之矣”(赵孟頫《印史序》语)。这些与赵孟頫印学思想暗合的形态特征与区别,默默地昭示着“嘉禧殿宝”的创作时代。

五、嘉禧殿与书画收藏

查《四库全书》,“嘉禧殿”仅见于元代,属隆福宫建筑群的一个偏殿,《元史》《南村辍耕录》《日下旧闻考》有详细记载。

至元十一年(1274),元世祖(1215-1294)为太子真金(1243-1285)建隆福宫;成宗(1265-1307)即位后,改为皇太后居所。武宗(1281-1311)至大元年(1308)为太后建兴圣宫,隆福宫成为太子爱育黎拔力八达(即之后的仁宗)东宫。至治三年(1323)英宗遇刺以后,元廷政变不断,虽然多数时候隆福宫仍为东宫,但太子之位从此黯然。文宗让位明宗退居太子位,也仅仅是策略性和短期性的,文宗所居东宫则在兴圣宫。因此隆福宫以仁宗时期最为显耀。

隆福宫主殿为隆福殿,大德二年(1298),赵孟頫“奉隆福召命赴都”为太后写经,太后以赵孟頫所拟改名“光天殿”。光天殿后殿为寝殿,左右偏殿为东暖殿即寿昌殿和西暖殿即嘉禧殿。一如故宫“养心殿”格局,嘉禧殿的地位也如同清代养心殿的西暖阁以及西暖阁的三希堂一样,在仁宗为太子和皇帝的十馀年里,兼具了多种功能。而所有关于嘉禧殿的史料,绝大部分都集中在这一时期。

1.嘉禧殿是元仁宗处理政务的主要场所之一

相比清代养心殿西暖阁皇帝与大臣的秘谈,仁宗时期的嘉禧殿不但政务活动频繁,甚至有过接见群臣的记录。如袁桷《清容居士集》载:“延祐二年群臣侍嘉禧殿,上曰:‘先朝备陟降持保无瑕缺者孰在’,咸未有对。上语曰:‘张上卿其人乎’,众唯唯。遂制授开府仪同三司号加保运。”

2.同时,嘉禧殿又是元仁宗读书、赏画的重要场所

《松雪斋集》存赵孟頫《宫词二首》:“日照黄金宝殿开,雕阑玉砌拥层台。一时侍卫回身立,天步将临玉斧来。”“殿西小殿号嘉禧,玉座中央静不移。读罢经书香一炷,太平天子政无为。”

《松雪斋集》还记载了仁宗赏画:“延祐五年(1318)四月二十七日,上御嘉禧殿。集贤大学士臣邦宁大司徒臣源进呈《农桑图》。上披览再三,问:‘作诗者何人?’对曰:‘翰林承旨赵孟頫。’‘作图者何人?’对曰:‘诸色人匠提举臣杨叔谦。’上嘉赏久之,人赐文绮一段,绢一段。”

《秘书监志》载,延祐三年(1316)三月二十一日,仁宗在嘉禧殿下旨:“秘书监里有的书画无签贴的,教赵子昂都写了者。”通过大规模的赏阅比较发现问题,通过学习模仿提出解决方案,目的是更方便的赏阅。这和乾隆皇帝的行为已经比较接近,只是元仁宗寿短,仅活了36岁,没能流传多少痕迹而已。遗憾的是今天的存世元廷书画藏品,除《快雪时晴帖》为题跋以外,赵孟頫签贴已荡然无存,而《千里江山图》的早期签贴也已不知所踪,令人远想慨然。

3、《道园学古录》《草堂雅集》和《吴兴备志》则记载了李衎、商琦、唐棣等为嘉禧殿绘制壁画、屏风(今存《道园学古录》将“嘉禧殿”误作“嘉熙殿”,应是手民所为,元代并无嘉熙殿)。

4、赵孟頫旧藏《五牛图》收归太子书房,即隆福宫嘉禧殿

延祐元年(1314)三月十三日,赵孟頫在《五牛图》第三跋(图9)有:“此图仆旧藏,不知何时归太子书房。太子以赐唐古台平章,因得再展,抑何幸耶。”

这里的太子是谁?太子书房又在哪里?

图4“□□殿宝”局部特殊处理高清图像

图5“□□殿宝”残存笔画标示

图6“嘉禧殿宝”笔画复原

图7 明宣宗《石荔鼠图》上的“武英殿宝”印

图8“嘉禧殿宝”与“缉熙殿宝”比较

图9 [元]赵孟頫跋唐韩滉《五牛图》 局部

元贞元年(1295),赵孟頫罢职贬官③,自燕回。周密《云烟过眼录》详细记载了赵从北方所收书画古物,其中就有这件《五牛图》。再到延祐元年(1314)题跋,20年间元廷总共只立过两个太子:一个是德寿太子,另一个即后来的元仁宗。元仁宗登基后,毁弃与武宗达成的“叔侄相传”之约,迟迟不肯立武宗之子为储,嫡子硕德八剌(即元英宗)被立太子已是延祐三年(1316),赵孟頫题跋时硕德八剌才11岁,还不是太子。又由于大德九年(1305)六月,成宗在病中册立的德寿太子,当年十二月即先成宗而亡,《五牛图》里的太子只有一个可能,那就是元仁宗爱育黎拔力八达,而太子书房当然是嘉禧殿。

由此可见,嘉禧殿中的某个局部,对于喜好汉文化的元仁宗来说,正好相当于乾隆皇帝的“三希堂”。

六、溥光的收藏条件

溥光在大德七年(1303)题跋《千里江山图》时称“予自志学之岁,获观此卷,迄今已近百过”“一回拈出一回新”,故一般认为此图曾为所藏。溥光收藏古代书画,这个认识是有文献支持的。

从至元初期开始,溥光所交皆当代名流④。《至正析津志辑佚·寺观》录阎复(1236-1312)《大头陀教圣音寺碑铭》记载:“世祖皇帝尝问宗教之原”、“至元辛巳(1281),赐大禅师之号,为头陀教宗师”、“圣上(成宗)御极之初,玺书、锡命加昭文馆大学士”,声名显赫。

按任士林(1253-1309)《松乡集》卷二《头陀福地甘露泉记》,溥光加昭文馆大学士,至迟在大德二年(1298)。

元代朝廷崇佛重道,对于帝师和高僧尤其恩宠、滥赏有加,导致元僧整体相对富裕和世俗化,并成为社会问题,引起中书省为代表的财税体系与帝师、宣政院为代表的僧院体系反复争论,到英宗、泰定时期,甚至为了克制僧院过度富有,出台禁止和尚、道士购买民间土地的措施⑤。溥光过早获得如此崇高的地位,为其参与古书画收藏打下了良好的经济基础。

除了佛学、诗文、书画、音乐以外,张之翰(?-1296)《西岩集》卷四有诗《题雪庵所藏韩幹厩马图》记叙和评价了溥光的收藏和鉴定:“雪庵眼明识真本,身是三生老支遁。世无伯乐亦无韩,晴窗独坐怜神骏。”程钜夫《雪楼集》卷十五《李雪庵临诸家法帖后》也赞叹溥光“具一只眼然后能识”。

图10 元代大同盆地中的大同和应州的地理位置

由于两宋灭亡,大量宫廷古代书画藏品流入北方市场,以赵孟頫入仕后“向非亲友赠,蔬食常不饱”的财力,见于周密《云烟过眼录》著录的收藏,也有唐宋法书名画十馀件,尚“不能尽记”。还通过《赵孟頫与鲜于枢合札册》《致季宗元二札卷》等信札向友人介绍市场见闻,集中展示了元初北方古书画市场的繁荣。

良好的鉴赏水平、经济基础、广泛与名流交往和活跃的市场等内、外部条件,使得溥光拥有了收藏古书画的所有必要条件,并有实践记录。

七、高汝砺与溥光的藏品传递

在溥光的众多交游中,早期交往以张之翰和王恽最重要。王恽祖、父与高汝砺同朝为官,王恽《秋涧集》中除了四次记载高汝砺三件收藏的三个分散渠道以外,与溥光的赠诗亦有多首,其《玉堂嘉话》还记载了与溥光观、论柳公权书。不考虑王恽,将高汝砺和溥光联系起来的还有地理因素。高汝砺为应州金城人,溥光籍贯云中(今大同)。金置西京路、元置大同路,治所在今大同,辽、金、元三代均为五京之西京地位,应州即所辖,两地相距百里有馀。地形上,二者同属山西大同盆地,大同在盆地北部中心,应州在盆地中部,交通便利(图10)。无论少年溥光近游还是高汝砺家族的迁徙,大同和应州之间出现二者交集都具有大概率。

从存世诗作看,溥光早年大部分时间在山西大同度过,清《大同府志》收录《初出云中》一首道出了他“乍出嚣尘”的喜悦。由此,溥光15岁初次看到《千里江山图》的地点更可能就在大同。又《将归望云中喜而有作》一首,溥光离开大同后还时有回归。

由上,从高汝砺家族到溥光,有着高概率藏品传递路径,此亦否决了金末《千里江山图》回归南宋“缉熙殿”的可能性。

八、溥光与元仁宗的藏品传递

文献可查的溥光最晚活动记录为延祐四年(1317),见《松雪斋集》卷七《贤乐堂记》,溥光奉元仁宗敕,书“贤乐之堂”匾,可见君臣之谊。是年溥光不低于78岁,其藏品的转移和散失也当在此前或此后,能得“江山”者不言而喻。

“嘉禧殿宝”印的成功解析,清除了《石渠宝笈》错误释读的干扰,解决了前面《千里江山图》由宋至元流传的重大疑点。金灭宋后《千里江山图》被掳至北方,归寿国公高汝砺;元灭金,此图并未南归宋理宗,而是一直留在了北方,这才有了三十年后15岁溥光第一次见到的可能;又五十馀年,溥光题跋;四年后,爱育黎拔力八达成为武宗朝太子。至大四年(1311)正月初八日,武宗暴亡,兄终弟及,仁宗得“江山”,正好对接溥光藏品转移和散失期。

更具体的时间,不妨借用赵孟頫关于《五牛图》的说辞,“不知何时”就是最好的答案,毕竟总有很多事情是“不可描述”的。