悠游的态度,美食的野趣

俞耕耘

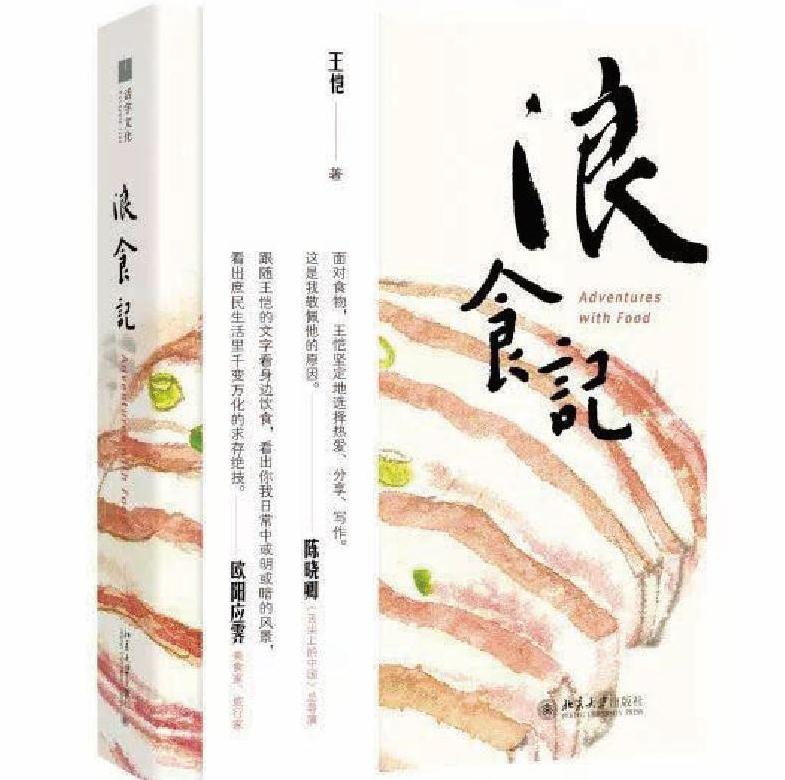

王恺的《浪食记》,书名就有况味。关中人见面会问“出去做什么”,这时一个套路性回答就是“出去浪”。“浪”代表漫无目的地游逛。罗曼蒂克之所以叫浪漫,是借了水的特性,不知其所止,随性而至。王恺对美食,就是这份目遇成色的闲情。你不能像赶集一样去凑,那样只会找到一批“网红菜”,味道是热闹的,却不免浅露。换言之,他相信真正的美味属于个人,清冷带点小孤独,“独自发现”才满足美食家的“私属感”。

“浪”是一种悠游态度

“浪食记”代表了美食家的“自我修养”,总结一下,就是腿脚勤快、皇帝舌头再加文人辣笔。一个懒人不会为了吃盲目跑腿,被味精毁掉的舌头不能产生百感交集的幸福,笔力不及味蕾的人和哑巴吞了黄连一样,失了表达。

我很艷羡王恺的落笔,正因原先的记者身份,让他在采访之余,带了孤独旅者的颜色。没有好友作陪,亲戚接待,也是幸事:感官需独处,舌头可专心。游蜀地,下江南,去港台,到越南,笔下美味千番过。从异乡肠粉、北方甜点到上海作派,从羊肉菌菇、牛肉拉面到动物头颅……王恺心中有版图,却不想写成美食指南。这本书有一种奇妙的空间地理,美食探访需要打破铁板一块儿的疆界思维。只有在语言地域的末梢交汇,复杂的饮食传统才让口腔记忆如此魅惑。不仅人们在迁移,味道也在融汇叠加,就像你看到的“沉积岩”。美食在某种意义上,就是辨析一种“变异的层次感”,它像病毒可以分化出各种“亚型”。美食家总有各种“抗体”对变化的味道作出应答。尽管,我这个比喻有点阴郁。“老厨师经常强调川味的口感除了辣,还有咸鲜、甜咸、清汤和怪味等十多种味型,但即使是辣,也包括复杂的湿辣、干辣、甜辣和香辣等”。这大约和金圣叹比较林冲和石秀之“狠”,一个道理。

此书难得在于“浪食”之外的“造境”。以色示人,虽然撩动食客口腹,但余味寡淡,没有诛心的抓人。一切景语皆是情语,一切美食全在情境。寒夜里北京的日料,回到了日本的阴翳,清酒是浇灭人生困惑的休息。借着红灯区的那点儿灯红酒绿,凑着古怪暖意,吃起冷锅串串,鸡肉很香。仿佛肉欲可以下菜,入了食欲。王恺让美食随笔有了叙事性,文中多有作者的脑补画面,多情地想着食客的心事:“只看到一张张桌子的两边,坐着寂寞的夫妻、苦闷的朋友、相识不久的恋人,面对着酱牛肉、杂碎汤,还有馨香的烧饼,是另一种酒馆画面,应该慢慢去体味。”

洞明练达的世情文章

如果说,王恺写美食有什么独到,那就是以味悟道,写尽人情世相。味道都有性格,美食自成气象。“龙虾是一种甜软的韧劲;鳌虾是傲慢的贵族,对你冰着脸,可骨子里还是鲜美的;牡丹虾一般是炸天妇罗的好材料,用在这里,却有了乖巧的劲头,咬下去,欲断不断,缠绵不去;甜虾显然不是超市里的那种货色,完全是柔媚乖巧的小妮子,可以无休止地‘鬼混下去”。

美食文章,不能只停留在色相形味的勾引撩拨,就像唇红齿白的“傻白甜”,甜得没有遮拦的腻歪。王恺写得好,那是因为他多情:每种食材都有性别、脾气和秉性。他给我们再现了一个情感沛然的食物世界,用印象式的审美批评,端出了一套生活美学。《浪食记》显然一副才子文章的面貌。鲁迅曾谓李汝珍,以才学见于小说。王恺以才学透于美食,就像风物考,很快让你捕获民风、人情的“象外之象”。只有博学,才能换得文章那股刻薄的机灵劲儿。幽默是顺手牵羊式的,随意是风格。金刚的凌厉,菩萨的低眉,一中和,文字的揶揄味儿就不那么“出挑”,而是文火“养熟”的醇厚。

书后跋文提到,“有朋友说看不太进去,看完不馋”。这也许因为王恺有醉翁之意。换句话说,美食没有故事就是傻不愣登的“死物”。只写卖相、口感的文章,完全就像站街女露出的“风景”,矫揉卖弄口舌之欢。我很欣赏作家“出神”的闲笔,每每都能巧妙镶嵌小说碎屑,掌故轶闻,给你展示食物披着的“老料子”,而不是白肉身体。《金瓶梅》《红楼梦》《海上花》和张爱玲就是人情洞察的老前辈,王恺妙手引线,文章闲话处,就串起珠玉无数。

《浪食记》表面是在写食,其实是阅世的品人录。这得益于作家浑圆的白描功底,“人物群像”速写可谓精彩,一两句妙喻就能晕染人物神采。照顾前台的能干潮汕女,一边准确算账,一边冷淡礼貌地回应食客;穿着夹克的小老板和他们形迹可疑的女人们,带着老猫游荡的北京老人……都是烟火气十足的市井风情画。漂泊北京的潮汕客,处在脏乱的城中村,食物却卸下了表演。它们的味道近乎老实,却带着异乡人的温暖人心。

在古代,儒家的诗教传统总喜欢听听当地音乐,总结兴衰之道,民风之变。王恺可能也有从美食,辨析地域气息的喜好。“湖南女人蛮横而泼辣,只有她们做得出手撕包菜这种生机勃勃的蔬菜”。手撕就是一种蛮荒的野性。它不会像洋白菜层层叠叠地故作矜持,堆在那里缺盐少油,简直就像“穿惨白婚纱的新娘尸体,因为惨白,算不上艳尸”。经过大饭店“改装”后的“虾米白菜”,摇身一变就是七八十元的身价。只有“白骨精”们才会买账,因为“她们的胃口和趣味都是改造过的”。

王恺的揶揄一讽,也表明了他的美食观:美食之美,首先在于真纯。假模假式,虚张声势,不如让食物本色出演来得阔大自然。北方点心就扎实丰厚,靠味道的叠加堆出繁复层次,一如录音棚的声音处理。人和食物总能相互感应,相由心生,或许也可说味由面生。上海的花生酱要求抹塌、品味的精细,天然衬出“海派”的秾媚。异域传来的清真点心,“像是北方乡村那种穿着朴素的村民,没有太多的话,天高地远地活下来,面容枯槁,一点不讨喜”。但有硬气的蛮力,味道的憨态。

美食里的感伤情怀

《浪食记》里的文章总是漾着一层淡淡感伤,就像油花不沁,一吹又会散去。可能,有些是对餐饮买卖人,生活不易的感怀;有些是对旧时光、老味道一去不返的追忆。工厂批量加工,味道就会平淡。“好点的餐厅全部是中心厨房制度,就是在一个类似食品厂的地方初步加工好了,再配送到各个门市部”。食品工业化,必然导致没有风格的味道。

王恺想找的其实就是一种“美食的野趣”。“野”,就是未被收编“招安”,没有标准化制作的吃食。它既不在大饭店、连锁店,也不是被封为“老字号”的名店名吃,而是那种散落乡镇边缘、路边街摊的美味。如同学院派和野路子的区别,专业化有时带来相同的无趣,野味背后则是生猛、突兀、逼仄,从不搞那么多虚头巴脑的“登样”。

美食是用来吃的,好不好只有嘴巴晓得。王恺警惕着我们身边的虚饰之风,那就是食物越来越被资本挟持。更多人会在意食品的“符号价值”:就餐的环境、服务和价位,直接决定了食客的地位阶层,身份咖位。这是美食本身的悲哀,象征交换的价值不再是使用价值,只是空洞的隐喻。如何回归美食的本质属性?

我想这是王恺深刻的地方,那就是尊重人性本身的顽固。用八个字说,就是老祖宗传授的大实话:“饮食男女”,“食色性也”。食物本身是富于肉感的,食欲和性欲的天然联系却常常秘而不宣。“实在无法想象潘金莲、孟玉楼几个丢丢秀秀的美人就酒消磨时间,大啖猪头的场景”。这大概就是如何做一个“油腻的美人”,皮肤脂滑,让人充满肉欲。西北的烤串则是“用羊肝配肥油,嫩的,热辣的,无休止地吃。简直是一种淫荡的口腔交欢”。你会被作家营造的场面感所镇住,毫不遮掩闪烁,读后犹如补了元气般充盈。

“到了某个年纪,乐趣是越来越少,只剩下吃”。这是锥心的实话,因为其他欲望,都在功能和体力消退下,惨淡无力。吃,却是长久的,舌头的记忆难以忘却。浪食就是一种生活态度,它以悠游滋补岁月亏空,用美食抚慰身体落寞。

(摘自《新京报》2018年2月24日)