薛莉:因为一座城,爱上摄影

蒋磊磊

薛莉摄影的第一站就是马街书会, 而且,一拍就是十年。2007年3月1日的 上午,她挤在浩荡人群中,第一次踏上 了前往马街书会的路途。

当年的马街艺人用常人难以想象 的忍耐,去迎合“记者”们的要求和跟 拍——他们以为贫穷或者其他需要改善 的现状,可以通过“记者”们的反映, 得到有效的改观。在起初的那两年,她 和所有的摄影人一样“将艺人和村民视 作猎物”,在现在的薛莉看来,这是“缺 少起码的尊重”的行为。当很多老乡来 追问她,“你们来这儿做什么?照片要用 作什么?”时,她开始对自己的身份感 到困惑。面对乡人们不解地追问,或者 记者长记者短的呼唤,“我会生出怨恨, 怨恨自己,为一己私利,就随意记录他 人隐私,再加几句主观臆断,公布到媒 体上,以满足自己的虚荣。”而当她拍了 一个连睡觉都要把自己摆成一张标准照 的艺人之后,羞愧得不能自已。那一年, 她以为自己不会再来马街。

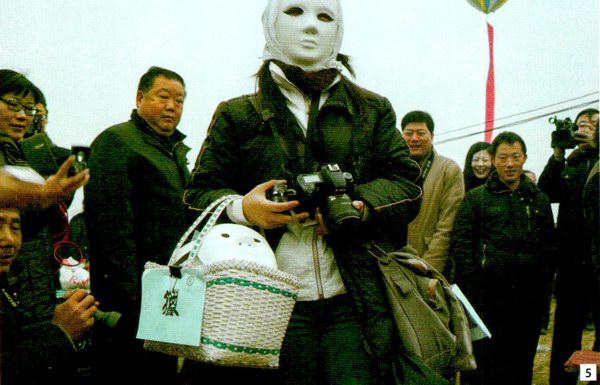

2009年,架不住朋友的怂恿和相机 的诱惑,薛莉再进马街。但这一次她不 是单一的摄影人身份,她意识到几乎所 有摄影人在马街的行为,都是某种意义 的单向掠夺。所以在那一年,她做了马 街书会上的第一个向摄影人发问的行为 艺术:“面具人”。那年农历正月十三的 早上8点半,她戴着前后两个面具、手臂 挎着装满面具的篮子、背着摄影包、拿 着相机、脖子里还挂着录音设备,和摄 影人进行了一场互拍的行为艺术。她用 互拍向摄影人发问,也向自己发问。

1.2016,放广告气球的人

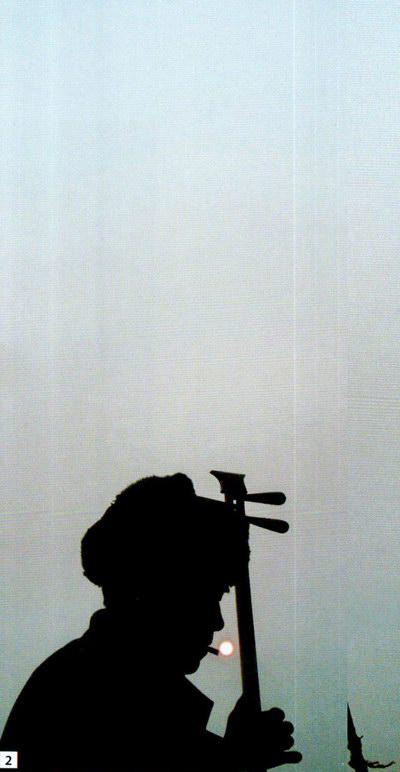

2.2008,正月十三 的早上,艺人剪影。

3.2016,正月十三,马 街书会上的收费表演的棚子里面。

4.2010, 正月十三,红盖头

5 2009,正月十三,薛莉 的行為艺术作品“马街会场上的面具人”

Q&A

Q:什么契机开始的马街的拍摄?

薛莉:2005年看到一些摄影群里经常有人 发书会的片子,因为自己没有接触过这样 的场景和事物。“一张张略微扭曲的艺人 的脸,一条条惨遭践踏的青麦的地平线。” 这是我对于马街书会的第一印象,纯属好 奇,想去马街亲眼一见。

Q:为什么一拍就是十年,是因为惯 性还是因为这其中有什么特别吸引你 的地方?

薛莉:因为离得近。而且在过年期间举办 的马街书会基本成了摄影人互相拜年、向 熟悉的说书艺人询问年景的最佳契机,在 这样年复一年的聊天中,摄影人能从中能 感受到很多不一样的东西。

Q:我在看你关于马街的文章中,看 到你说了一些不好的摄影现象,你对 此有什么看法?

薛莉:此一时彼一时吧。当年的马街艺人, 大多数都不知道那些接连两三天里跟踪自 己的长枪大炮、红圈白头是来干什么的, 艺人把摄影人统一称作“记者”,用常人 难以想象的忍耐,去迎合“记者”们的无 礼要求和各种跟拍——他们当中有的人, 以为贫穷或者其他需要改善的现状,可以 通过“记者”们的反映,得到有效的改观, 除此之外,当年在马街还看到个别的摄影 人,将艺人和村民视作猎物,缺少起码的 尊重。

我见状将自己代入艺人视角,意识到几乎 所有摄影人在马街的行为,都是某种意义 的单向掠夺,于是在2009年的马街书会做 了“面具人”的行为艺术,扮演艺人,用 互拍的行为,向摄影人发问,也是一种自 我怀疑和扣问的表达。近两年,传播渠道 忽然拓宽,人民生活逐渐改善之后,马街 书会的艺人和摄影人基本处于平等地位, 所见之处大多都是各取所需,其乐融融。

Q:除了马街你还在拍摄什么长期项 目,最近在拍什么?之后要拍什么?

薛莉:最近在拍的东西和个人经历相关, 主要是肖像类,之后可能会把这个题目延 续很久。