敦煌古寫本《降魔變文》與釋迦牟尼身世之謎

——兼論美國漢學家Victor Mair的跨文化研究

洪 濤

一、引 言

敦煌石室遺書《降魔變文》有多個寫本:羅振玉舊藏本;胡適舊藏本;斯坦因(Marc A.Stein)搜集的兩種 S4398和 S5511;伯希和(Paul Pelliot)搜集的兩種 P4524和P4615。以上六種之中,S5511和胡適舊藏本應該是同一卷之前與後,可以綴合。

P4524在芸芸敦煌變文寫本中,特别受學者重視,原因是:這個寫本有彩圖,而彩圖對於説明“何爲變文”,十分重要。敦煌學學者推斷,“變文”可能是“伴圖講唱的文本、底本”。但是,現存敦煌變文寫本大多有字無圖,因此,變文“伴圖”之説,實物證據稀少。在這種情況下,P4524實屬吉光片羽。P4524這個卷子圖文並全:正面是彩圖(描繪了佛徒與外道鬥法的各個場景),背面録有六段韻文,相當於變文的唱詞(這些韻文與胡適《降魔變文》舊藏本上的變文唱詞大同小異)。

《降魔變文》畫卷(P4524)在文獻學上是十分珍貴的原件,而降魔故事的文字文本在文化史上也頗有研究的價值。故事内文多處提及佛陀的出身和來歷,有些説法甚爲奇特、神異,似是異文化融會的産物。尤其值得注意的是,變文在言論上唯護佛陀、駁斥外道,這現象可以説是另一個層面的“降魔”。

以下,筆者先簡介降魔故事的内容和特點,然後分析故事中人如何迴護佛陀,同時,我們也檢討美國漢學家Victor Mair《降魔變文》英譯本的得失。

二、敦煌古寫本《降魔變文》的内容和特點

《降魔變文》主要講述南天竺的輔國賢相須達多(簡稱“須達”)爲佛門籌建精舍,這事被六師外道知悉,外道向國王告狀,想借國王之力阻止佛徒建精舍。後來,外道和佛徒約定以鬥法方式一決高低:佛門倘取勝,則傾國事佛;佛門若敗,則誅殺須達多。其後,雙方各展神通,連番惡鬥之下,外道落敗,最終皈依佛門。

一般讀者比較重視降魔故事中的鬥法場景,他們認爲這部分寫得特别生動。敦煌遺書P4524的作者(畫師)大概也有同一心思,所以,P4524衹描繪雙方鬥法的場景,而不用圖像呈現鬥法以外的其他情節。其實,降魔故事中建精舍和鬥法之前都有大段文字頌揚如來出身不凡、“最勝最尊”,這些言論也許是整個作品的重中之重(因爲故事的要旨是勸世人皈依佛陀)。

在籌建精舍之前,須達多問奉佛的護彌:“佛者有何神異?僧者有何德能?令我聞名,交流戰汗。住在何處?幸説委由。”此外,在鬥法之前,國王向須達查詢佛陀的來歷時,國王關注的是:“佛是誰種族?先代有没家門?學道諮稟何人?在身有何道德?”

有了這些設問,變文中佛徒乘機揄揚如來、表彰佛教。另一方面,《降魔變文》又描寫外道六師多番詆毁佛祖,一再嘲諷。《降魔變文》的基調是佛魔對立,把六師外道視爲魔。

三、《降魔變文》描寫六師外道抨擊佛陀

《降魔變文》中録有外道詆佛之言辭,例如:“六師聞言笑不已:‘瞿曇幻術難爲比,美語甜舌和斷人。生得七朝母即死,不能玉殿坐瓊樓,捨父逃走深山裏。所出之言唤作經,自歎身金絶殊異……’”“瞿曇”即Gautama,有譯爲“喬達摩”(釋迦族的姓氏),這裏“瞿曇”專指釋迦牟尼。六師那段話,是嘲諷釋迦牟尼的經歷和行爲。

但是,《降魔變文》中讚頌釋迦牟尼(佛陀)的言辭更多。作者借護彌和須達多之口,力陳佛陀出身不凡,其中有些説法頗有神化之嫌,例如,故事中提到佛陀是“鸞鳳之苗嫡”。何以《降魔變文》對佛陀的父母、出生事跡,再三致意?

原來,在佛教史上,佛陀的身世,受到質疑。查《大般涅槃經》可知,外道着力攻擊佛陀,他們的口實就是:佛陀“不生王種之中”,“沙門瞿曇無父無母”。《大般涅槃經》卷第三十記録外道的言論:

大王善聽,沙門瞿曇,真實不生王種之中,瞿曇沙門若有父母,何由劫奪他之父母?大王!我經中説,過千歲已,有一妖祥幻化物出,所謂沙門瞿曇是也。是故當知,沙門瞿曇無父無母,若有父母,云何説言:諸法無常、苦、空、無我、無作、無受。以幻術故誑惑衆生,愚者信受,智者捨之。大王!夫人王者,天下父母,如秤、如地、如風、如火、如道、如河、如橋、如燈、如日、如月,如法斷事,不擇怨親。沙門瞿曇不聽我活,隨我去處,追逐不捨。惟願大王,聽我等輩,與彼瞿曇較其道力。若彼勝我,我當屬彼;我若勝彼,彼當屬我。

外道最後説到要“與彼瞿曇,較其道力”,這與《降魔變文》後半情節相同。變文作者可能參考過《大般涅槃經》這段話。

四、佛陀是“鸞鳳之苗嫡”?

《降魔變文》中,護彌向須達介紹佛陀,護彌稱讚説:“佛者不是凡人,迦毗羅城浄飯王子,祖宗相次,御千世之今〔金〕輪;奕葉尊榮,蓋鸞鳳之苗嫡。”最後那句提及“鸞鳳”,引起了筆者的注意。美國漢學家Victor Mair如此翻譯:

The numerous pages of their history are full of honour and glory—

They are,then,descendants of peacockand phoenix.(p.38)

可見,“鸞鳳”被 Mair翻譯成peacock and phoenix。其中,peacock(孔雀)對應“鸞”。筆者心裏出現一個疑問:peacock and phoenix這個説法,有何依據?

再看另一例子。須達多對波斯匿王講述佛陀的來歷,他是這樣説的:“如來先世,且出千個輪王,枝葉相承,尊榮不絶。爰祖及父,皆居萬乘之尊;卓子玄孫,咸稱鸞鳳之嫡。”“卓子……鸞鳳之嫡”這小段,Mair翻譯爲:

Their sons were outstanding,their grandsons splendid.

And each was styled the direct descendant of peacocks and phoenixes.(p.63)

Mair筆下的peacock,指孔雀。讀者看過譯文,心裏難免生出疑問:佛陀是孔雀的後裔?peacock是鸞嗎?又,peacock在英語中常表貶義(驕傲的象徵)。選用peacock,妥當嗎?又,peacock與佛陀的家世有關嗎?“鸞鳳之嫡”又是怎麽一回事,是比喻嗎?以下,筆者嘗試尋找答案。

(1)從“白象入胎”到“鸞鳳之嫡”

“鸞鳳之嫡”這説法有何來歷?按照其他文本的描述,佛陀降生之前有白象入母胎。《根本説一切有部毘奈耶破僧事》等記載,釋迦牟尼佛入胎時,其母做了四種夢:“一者見六牙白象來處胎中。二者見其自身飛騰虚空。三者見上高山。四者見多人衆頂禮圍繞。”

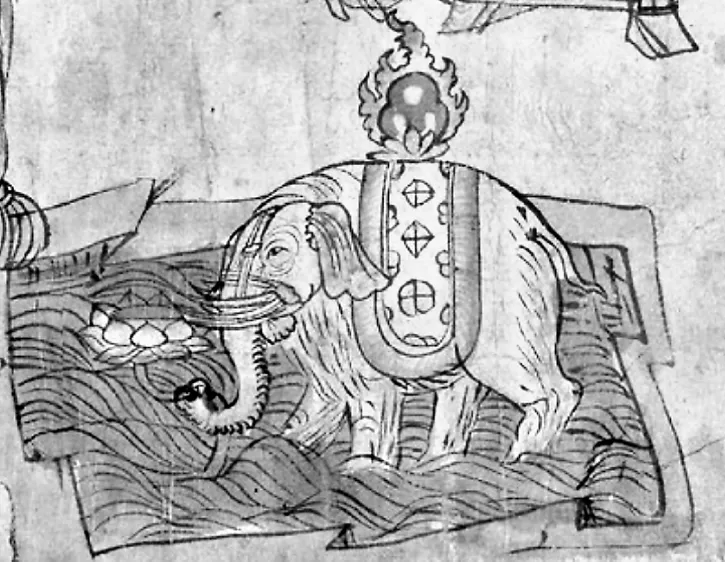

换言之,釋迦牟尼佛出生前,有“六牙白象”入母胎,没有“鸞鳳”的蹤跡。《雜寶藏經》説:釋迦牟尼的前身,是一頭大白象。白象在佛教故事中,地位特殊。《降魔變文》中舍利弗曾經“化出六牙大香象”。大香象,象徵力大無比,具有大無畏的精神。

另一方面,在中土傳説中,“鸞”是一種俊鳥。東漢王逸《楚辭章句》:“鸞,俊鳥也。皇,雌鳳也。”“皇”,現在多寫作“凰”。

敦煌古寫本P4524畫卷(局部)顯示:六牙大香象

順帶一提,《降魔變文》中,鸞鳳一再出現,例如:“去城不近不遠,顯望當途,忽見一園,竹木非常蓊蔚,三春九夏,物色芳鮮;冬際秋初,殘花翁鬱。草青青而吐緑,花照灼而開紅,千種池亭,萬般果藥,香芬芬而撲鼻,鳥噪咶而和鳴。樹動揚三寶之名,神鐘震息苦之響。祥鸞瑞鳳,争呈錦羽之暉;玉女仙童,競奏長生之樂。”後文又寫:“祥雲瑞蓋滿虚空,白鳳青鸞空裏揚。”作者將鸞鳳(表祥瑞)放到天竺背景中,這應該屬於天竺故事的“中國化”(sinicizing)。

中國先秦作品已將“鸞”“鳳”並提,例如:《楚辭·離騷》有詩句“鸞皇爲余先戒兮,雷師告余以未具。”句中的“鸞皇”,指鸞、皇,就是鸞鳥和鳳凰。“鸞皇”,《楚辭·惜誓》作“鸞鳳”。《楚辭·涉江》:“鸞鳥鳳皇,日以遠兮。燕雀烏鵲,巢堂壇兮。”(“鳳皇”,現在多寫作“鳳凰”)宋玉的《九辯》也描寫“鳳皇高飛”。劉勰認爲“楚人以雉爲鳳。”有學者認爲鳳即孔雀。

在中土的文化傳統中,鳳被視爲鳥中之王、神之使者;鳳也象徵人間王者,例如:明代小説《三國演義》第五十四回寫劉玄德有龍鳳之姿,天日之表。

(2)“佛母孔雀”之説與 Mair譯法的可能依據

我們再來關注“鸞”譯爲peacock(孔雀)這一點。

三國張揖編纂《廣雅·釋鳥》指“鸞鳥,鳳皇屬也。”也就是説,鸞鳥是鳳的一種,鸞鳥應該是鳳凰之類的神話動物。至於peacock(孔雀),則是現實生活中能看到的鳥類,神異色彩淡薄。

不過,孔雀和鸞鳥,在中國古人的心中,可以並列,例如,《楚辭·大招》:“孔雀盈園,畜鸞皇只。”如此並列,大概是因爲孔雀與鸞鳥,外貌近似?

孔雀和佛教有緣。《大正藏》密教部收録《大孔雀明王畫像壇場儀軌》:‘于蓮華胎上畫佛母大孔雀明王菩薩……乘金色孔雀王。”

有趣的是,孔雀與佛母,在中土通俗故事中,也有關係。中土的神魔故事《西遊記》第七十七回“群魔欺本性 一體拜真如”寫道:

那混沌分時,天開於子,地辟於丑,人生於寅,天地再交合,萬物盡皆生。萬物有走獸飛禽,走獸以麒麟爲之長。飛禽以鳳凰爲之長。那鳳凰又得交合之氣,育生孔雀、大鵬。孔雀出世之時最惡,能吃人,四十五里路把人一口吸之。我〔佛陀〕在雪山頂上,修成丈六金身,早被他也把我吸下肚去。我欲從他便門而出,恐污真身,是我剖開他脊背,跨上靈山,欲傷他命,當被諸佛勸解:傷孔雀如傷我母。故此留他在靈山會上,封他做佛母孔雀大明王菩薩。

《西遊記》裏這小故事是説:鳳凰生出孔雀,而孔雀曾吸佛陀入體内,後來佛陀剖體而出,於是,孔雀成爲所謂“佛母孔雀”。《西遊記》作者編寫這個小故事,其靈感會不會是來自經書名稱,也就是《佛母大孔雀明王經》?小説家會不會是望文生義?

按照以上所示的“前因後果”,Victor Mair用peacock這個詞,似乎有他的“道理”。變文所説的“鸞鳳之嫡”,其性質會不會是近似《西遊記》“佛母孔雀”之類?

孔雀的外貌與想象中的鸞鳥相近、印度曾有弘佛的孔雀王朝、佛經中又有《佛母大孔雀明王經》,這些事實都可能給Victor Mair一些“翻譯的靈感”(使用peacock)。

(3)鳳凰、phoenix;迦樓羅、“金翅鳥王”

Mair譯文中的phoenix,實是西方傳説中會自焚的火鳥,而中土的鳳鳥不會自焚。不過,“phoenix=鳳凰”這樣的“翻譯對等式”已經頗爲流行。嚴格來説,兩種鳥類之間實有差異。

説到自焚,佛教的天龍八部之一金翅鳥,也會自焚。《降魔變文》也描寫金翅鳥王對付毒龍。金翅鳥,原名是garu da(迦樓羅)。迦樓羅每日吞吃毒蛇,到毒氣發作,則全身自焚。

《降魔變文》描寫舍利弗與外道六次鬥法,第四回合出現金翅鳥王鬥毒龍的場景(毒龍是外道所化)。

《降魔變文》這樣描寫金翅鳥王:“舍利弗安詳寶座,殊無怖懼之心,化出金翅鳥王,奇毛異骨。鼓騰雙翅,掩蔽日月之明。抓距纖長,不異豐城之劍。從空直下,若天上之流星。遥見毒龍,數迴搏接。”這裏,金翅鳥王形象威猛,無愧爲佛教的護法神。

這“金翅鳥王”與中土的“鳳凰”都是鳥王,變文的作者却没有將兩種鳥王混爲一談:“金翅鳥王”的戰鬥形象比較突出。

法國學者 Nicole VandierNicolas在 Sariputra et les six Matres derreur;facsimile du manuscrit Chinois 4524de la Bibliotheque Nationale (Paris:Imprimerie Nationale,1954)一書的譯注中提到 garu da。

P4524所繪金翅鳥王,正在攻擊毒龍(外道所化)

不過,古印度神話中,迦樓羅會吞食毒蛇,而變文中,“金翅鳥王”對付的是“毒龍”。如果是變文作者改毒蛇爲毒龍,那麽,這可能也是一種漢化。

P4524卷子上的金翅鳥,頭上似有一個大瘤。這應該是迦樓羅的特徵之一。

五、佛母的來歷(脱文問題)

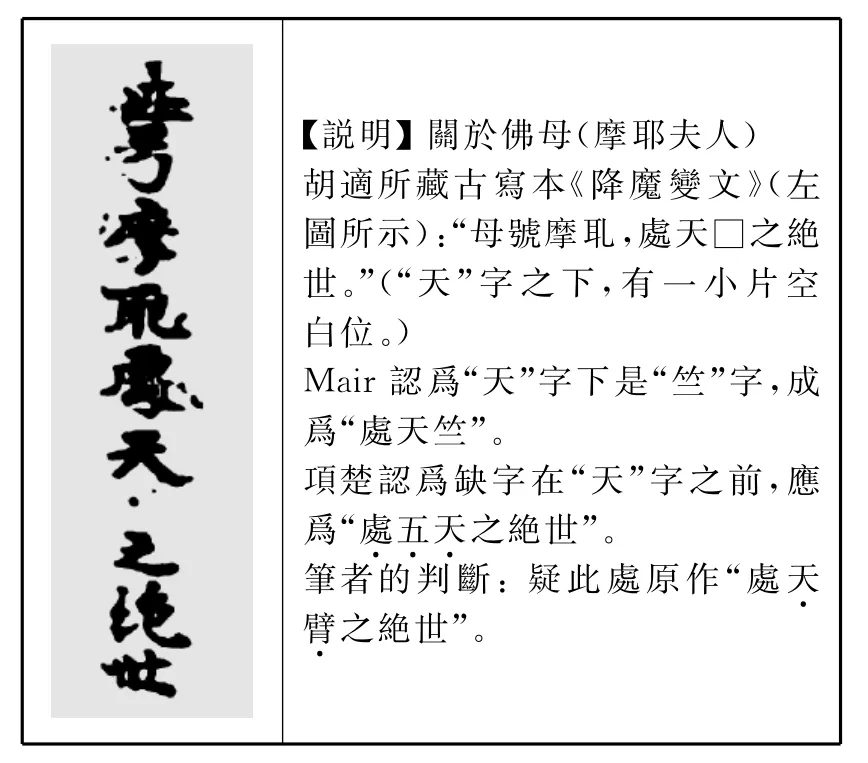

《降魔變文》寫佛陀的生父生母皆尊貴不凡,具體描敘是:“父稱浄飯,居八國之最尊,母號摩耶,處天□之絶世。”最後那句,“天”字之後有一個脱字。筆者翻查《降魔變文》的胡適藏本(影印本),發現原卷此句“天”字之下,有一小片空白。何以此處出現空白?

筆者推想:或因鈔手未能確定原稿“天”字之下是什麽字,於是,他留白不寫。筆者這樣判斷,是先假設我們今天看到的變文寫卷是一個鈔本(過録本)。

【説明】關於佛母(摩耶夫人)胡適所藏古寫本《降魔變文》(左圖所示):“母號摩耴,處天□之絶世。”(“天”字之下,有一小片空白位。)Mair認爲“天”字下是“竺”字,成爲“處天竺”。項楚認爲缺字在“天”字之前,應爲“處五天獉獉獉之絶世”。筆者的判斷:疑此處原作“處天獉臂獉之絶世”。

“處天□之絶世”這句,“天”字之後那缺字是什麽?

敦煌學者黄征認爲:“似可補作‘竺’”。筆者認爲:“天”字之後可能不是“竺”字,因爲“竺”字筆劃不多,字形也不複雜,如果説鈔手不認得“竺”字以致留白,這是難以令人深信的。筆者懷疑此處原作“天臂”。

何以是“天臂”?佛陀的生母來自天臂城。《佛本行集經》記載,大臣摩訶那摩,即報王言:“彼天臂城嵐毘尼園,大王夫人,在中遊戲。於彼樹下,生一童子。身黄金色……”“天臂”之“臂”,筆劃較多,如果底稿上字跡不佳,“臂”會比“竺”字更難辨認。

關於這個問題,Mair在譯本的注釋中説:“India竺”。他的意思是,原文此句應讀作“處天竺之絶世”。Mair又指出“Iriya 40bsupplies人”。他的意思是,他注意到日本漢學家入矢義高(Yoshitaka IRIYA,1910—1998)認爲當作“人”字,讀作“處天獉人獉之絶世”。Mair不同意入矢義高的看法,他按照“處天竺”來翻譯:

【原文】處天竺之絶世。

【譯文】She was recognized throughout Indiaas peerless.(p.203)

譯文中的India,就是“印度”,相當於古代的天竺。《史記·大宛傳》稱之爲身毒。南朝劉宋時范曄(398—445)撰《後漢書》有“天竺”其名。《降魔變文》内文也有“天竺”這個詞。

中國學者項楚(1940— )認爲,此句當作“處五天之絶世”。“五天”指“五天竺”。項楚這樣解讀,與Mair之見相近。實際上,“處天竺”和“處五天”兩種解讀,都指向“天竺”。

“五天竺”之説,見於唐代新羅僧人慧超所著的《往五天竺國傳》。另外,伯希和(Paul Pelliot)所得敦煌卷子中,有《往五天竺國傳》的殘本,編號爲P3532。筆者還注意到“五天”也見於其他故事,例如,敦煌寫本《八相變》有這樣的話:“時爲太子,於波羅奈國五天之境……”

就對句的工拙而言,“八國”對“五天”(依項楚之説)確實對得較爲工整。但是,Mair的讀法(天竺)較爲尊重原本,因爲原卷是“天”字之下留白。筆者提出“天臂”一説,是基於摩耶夫人的娘家在天臂城。

六、寫本中的“四生”是Four times has he been born嗎?

《降魔變文》提及佛陀的始祖(“鸞鳳之嫡”)、父母親,也有一些詞句寫“誕生”,例如“四生三界”。

(1)關於“四生”的含義

波斯匿王召見須達多,向他查問佛陀的來歷。須達多説佛祖“分身百億,處處過齋。一名悉達,二號如來,爲天人師,具一切智,四生三界,最勝最尊。”這段引文的末四句,Mair譯爲:

He is the teacher of gods and men,

Who is possessed of all wisdom.

Four times has he been bornin the tripleworld—

He is allconquering and most highly honoured.(p.65)

Four times has he been born 這句,Mair在注釋裏有進一步的解釋,他説:…born.Caturyoni.This method of release employed by pratyekabuddhas would seem to be inappropriate in reference to Sakyamuni who was concerned with saving others.(p.206)我們知道,Catur在梵文中是“四”的意思。但是,“四生”是指四種(方法),還是四度?

Mair的意思似乎是:caturyoni衹適用於pratyekabuddhas(辟支佛),不太適用於Sakyamuni。因此,他將此“四生”歸於釋迦牟尼,他選擇翻譯“四生”爲has been born four times。這是“(釋迦牟尼)四度出生”的意思。

筆者認爲,“四生三界,最勝最尊”實際上就是説“佛於世間,最爲殊勝”。“四生”在這語境中,或與“衆生”意思相近。

“四生”指胎生、卵生、濕生和化生,其説見於《金剛經》:“所有一切衆生之類,若卵生、若胎生、若濕生、若化生,若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想,我皆令入無餘涅槃而滅度之。”

必須指出的是:Mair在注釋中提及Caturyoni,這其實就是指“四種出生方法”(注意:是“方法”),然而,譯文中的four times has he been born意思是“他四度出生”。

問題是,佛陀降生被定爲four times,這一點有没有依據?筆者對這點,不能無疑。

(2)爲什麽將“四生”譯爲four times?

“四度出生”的説法,來歷爲何?筆者疑心,“四度出生”也許與其他釋迦牟尼本生故事有關。

敦煌寫本《八相變》開頭這樣寫:

爾時釋迦如來,於過去無量世時,百千萬劫,多生波羅奈國。廣發四弘誓願,直求無上菩提。不惜身命,常以己身,及一切萬物,給施衆生。慈力王時……歌利王時……尸毗王時……月光王時……寶燈王時……薩埵王子時……悉達太子時……或時爲王,或時爲太子,於波羅奈國五天之境,捨身捨命,不作爲難。非但一生,如是百千萬億劫,精練身心,發其大願,種種苦行,無不修斷,令其心願滿足。故於三無數劫中,積修萬行,衹爲功充果滿,方成佛位。

這段文字描述了釋迦牟尼佛的過去世。

另外《太子成道變文》(S4138)有這樣的説法:“定爲三界之主”“救拔四生重苦”。《八相變》寫道:“……六通具足,五眼元明,爲三界大師,作四生慈父。”在這種語境中,“四生”的意思應該是“衆生”。

另一方面,按佛教的説法,證辟支佛果,最快也要四生。Victor Mair在注釋中提及pratyekabuddhas。查pratyekabuddhas,就是“辟支佛”。辟支佛與“四生”並提,見於龍樹(約2—3世紀)《大智度論》卷二十八:“有辟支佛,第一疾者四獉世獉行,久者乃至百劫行。”這裏明確提到“四世”。辟支佛修證的時間,速則四世,遲則百劫。

由於Mair提及pratyekabuddhas,那麽,《大智度論》説的“四世行”,會不會是那句Four timeshas he been born的“依據”?

(3)關於變文寫本中的“三界”

再看“三界”的英譯。佛教以“三界”指衆生輪迴的三個領域:欲界、色界、無色界。佛陀接受須達多啟請時,也當面對須達多説:“吾爲三界之主,最勝最尊。”(第348行)這句話也提及“三界”。

“吾 爲 三 界 之 主,最 勝 最 尊”這 句,Mair譯 爲:I am the Lord of the threecosmological realms — All conquering and honoured above all.(p.42)

我們知道,“四生三界”被 Mair翻譯成:Four times has he been born in the tripleworld。(p.65)

從上引二例我們可以看到,前後兩個“三界”,一個被譯爲the threecosmological realms,另一個被譯爲in the tripleworld(p.65)。

譯者這樣做,有必要嗎?

七、佛陀異於常人的出生方法:從母之右脇出生

佛陀出生的方式,異於凡人。《敦煌變文集》中《太子成道經一卷》(P2999)有“還從右脇出身胎”的説法。另外,《八相變》記載:“釋迦真身,從右脅誕出。”

對於“從母右脇出生”這一説法,Mair書中也有提及。他的原話是:I switch to past tense because Sakyamunis mother,Mahamaya,died seven days after he was born‘from her right side’(Caesarean section?).

Caesarean section,就是剖腹産子,是指胎兒足月時或足月前經腹部切口自子宫剖取胎兒的手術。古代的剖腹生産大多是用在於分娩中死去的母親身上。

佛陀出生,自然不是用Caesarean section。佛陀出生的故事中,也完全没有提及外人持刀剖開佛母身體。

Mair寫下Caesarean section,當屬他聯想所及(有此念頭),也許他看過前人如此附會。他把Caesarean section放在括號中,又加上問號,似乎表現出他不是嚴肅對待這個念頭。

Mair重視文本細節,翻譯時一絲不苟,但是,他也有playful(玩笑取樂)的時候。這一點,是他自己承認的。

八、佛陀的來歷與中土的始祖誕生傳説

“鸞鳳之苗嫡”“從母右脇出生”之説,非比尋常。“鸞鳳之苗嫡”有神化佛陀之嫌。不過,《降魔變文》中的神化現象未必源自天竺,相反,神化可能是源自中土的傳統。

我們知道,中土早有神化王者或者始祖的傳統。《詩經》中有“天命玄鳥,降而生商”之句,見於《詩經·商頌·玄鳥》。鄭玄(127—200)箋:“天使鳦下而生商者,謂鳦遺卵,娀氏之女簡狄吞之而生契。”鄭玄提供了清晰的信息:簡狄吞鳥卵後生出契。“生商”的“商”是指殷商的祖先(契)。不過,《商頌·玄鳥》中衹有“玄鳥”,没有提及“鸞鳳”二字。

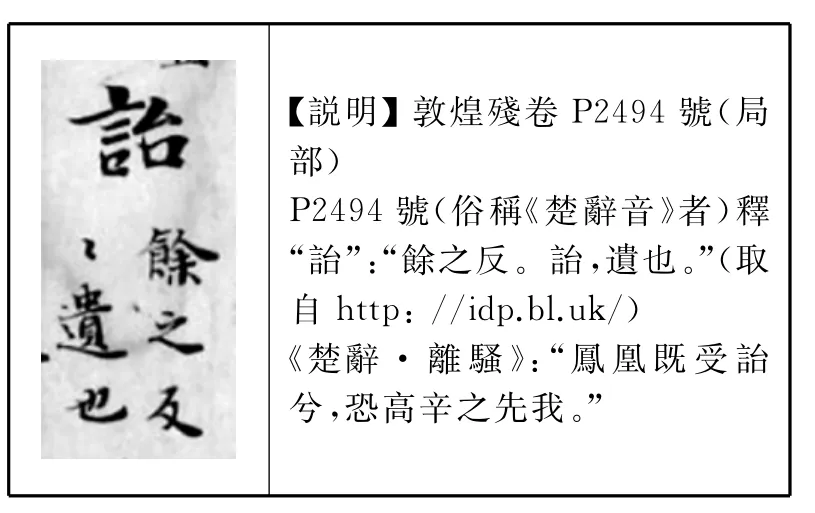

不過,《楚辭·離騷》描寫:“鳳凰既受詒兮,恐高辛之先我。”《楚辭·九章·思美人》描寫:“帝辛之靈盛兮,遭玄鳥而致詒。”《天問》描寫:“簡狄在臺,嚳何宜?玄鳥致貽,女何喜?”以上三例之中,《離騷》提到“鳳凰受詒”,而《思美人》和《天問》則提及“玄鳥”。許多學者認爲:鳳凰和玄鳥的“詒”和“貽”同指一事,鳳凰和玄鳥兩者没有區别。爲什麽?

關鍵在於鳳皇和玄鳥之“詒”“貽”都與“辛”有關(“帝辛”或“高辛”,就是帝嚳。帝嚳生契,契是商朝的始祖),所以,各詩句所指,似乎是同一回事。

詒,意思是“遺”。敦煌殘卷P2494號(俗稱《楚辭音》者)第四十五行解釋:“詒,餘之反。詒,遺也。”解釋衹有“遺也”二字,言辭甚簡,語意不大明朗,似乎是説“鳥遺(卵)”。

商的始祖名契。《吕氏春秋》、《史記》等書也記載契之生母簡狄吞下鳥卵而生契。《史記·秦本紀》記載:“秦之先,帝顓頊之苗裔孫曰女修。女修織,玄鳥隕卵,女修吞之,生子大業。”這神話故事與殷商始祖的感生神話相似。

在中國文化中,鸞、鳳常常並稱。鳳凰象徵祥瑞,同時,鳳凰與聖君相關,“有聖君則來,無德則去”。筆者查知,有些謗佛者不以“鳳凰”配佛陀,例如,在中土道教之徒的謗佛話語中,入胎的是黄雀。

【説明】敦煌殘卷P2494號(局部)P2494號(俗稱《楚辭音》者)釋“詒”:“餘之反。詒,遺也。”(取自 http://idp.bl.uk/)《楚辭·離騷》:“鳳凰既受詒兮,恐高辛之先我。”

九、結 論

本文以敦煌古寫本《降魔變文》胡適舊藏古寫本爲中心,再參考敦煌遺書P4524號彩繪、S4138(《太子成道變文》)、P2494(《楚辭音》)、P3532(《往五天竺國傳》)等敦煌古寫本,探討了降魔故事中“佛陀誕生”的各種議題。《降魔變文》的情節主軸自然是佛徒在法術上降服外道,其實,在輿論上,作者也反擊了謗佛之論。故事一再强調:佛陀的家世不凡、父母尊貴無比、佛陀是“四生六道最勝最尊”……這些言論,可以視爲言論上的“降魔”。

佛陀爲“鸞鳳之苗嫡”一説,可能是遠承先秦舊説“鳳凰受詒”。倘真如此,則變文的寫法實是一種漢化或中國化(sinicizing)。我們可以試試推想其中緣故:佛陀出生傳説原是“白象入胎”,白象在古印度較爲常見,是吉祥的動物。但是,在中國,白象原本没有特别的吉祥涵義,相反,鸞鳳在中華文化中向來是俊鳥,表祥瑞。中土之人也比較熟悉鸞鳳。筆者判斷,“鸞鳳”之用,隱約折射出變文成形時佛教話語的在地化(indigenized)。變文作者可能刻意將白象改爲鸞鳳,這樣做,有利於佛教話語爲中土民衆所接受。

《降魔變文》的Victor Mair英譯本,也引出一些文化詮釋議題。其中,peacock、Four times has he been born似有商榷的餘地。筆者的考證顯示,那些譯文可能有若干依據或者來歷。Mair的翻譯態度很嚴謹,他也許參考過其他佛典的記載和佛教故事纔動筆翻譯。

從文本的討論可以看見,敦煌寫本的解讀和翻譯,必須注意文化背景,其中,語言文字、歷史源流和在地化現象都是研究的重心。

《降魔變文》中還有許多議題可以從文化史角度加以論析。筆者將另撰一文補論本文未談及的話題。(2014年初稿。2016年修訂。2017年春校補於香港中文大學馮景禧樓。)

【附記】美國、法國、日本學者與敦煌《降魔變文》

本文没有詳論P4524的彩繪,因爲前賢已做了不少研究,例如:

1.Victor Mair撰有長篇論文,其出版資料如下:Victor H.Mair,Sariputra Defeats the Six Heterodox Masters:OralVisual Aspects of an Illustrated Transformation Scroll (P.4524),Asia Major,3rd Series,8.2(1995),pp.152。

2.法國學者 Nicole VandierNicolas也出版過一本專書,稱爲Sariputra et les six Matres derreur;facsimile du manuscrit Chinois 4524de la Bibliotheque Nationale(Paris:Imprimerie Nationale,1954)。書名中的 Sariputra,就是舍利弗。NandierNicolas此書也有降魔情節的法語譯文,見pp.1317。Victor H.Mair對 VandierNicolas法文譯本的解讀提出過異議。參看 Victor H.Mair,Tang Transformation Texts:A Study of the Buddhist Contribution to the Rise of Vernacular Fiction and Drama in China (Cambridge,Mass.:Council on East Asian Studies,Harvard University,1989),p.215.

3.日本學者秋山光和(Terukazu AKIYAMA):《敦煌における變文と繪畫——再び牢度叉鬪聖變(降魔變)を中心に》,載於日本《美術研究》221期(1960年7月),頁47—74。秋山光和另有一文《敦煌本降魔變(牢度叉闘聖變)畫卷について》,刊登在《美術研究》187期 (1956年7月),頁1—35。此外,日本學者入矢義高(Yoshitaka IRIYA)將《降魔變文》翻譯成日語,其譯文刊載於《中國古典文學大系》(東京,平凡社,1975)第六十卷。此書有降魔故事的日本語譯文,又有注釋43條。入矢義高的焦點放在文字方面,但書本的第46頁也刊出P4524的局部:獅子咬水牛場景(按:那水牛是外道所化)。Victor H.Mair對入矢義高的判斷,間有評議。