失败骑士

丘新巧

“当然,除非他看到了一位骑士。”我在搜寻合适的词语去描述这样一个人,不知道为什么悄然浮现的是布罗茨基的一句话。当我试着继续写作时,在我的思维和感官中充斥了大量关于他的材料,这巨大的体量一下子冲击过来,旋即又被印象中那欢乐的嬉笑声冲散,于是我发现一个仅剩下的词似乎是:杂多。

这是一位摄影家、诗人、书法家、画家、招贴设计师?抑或一个酒徒、胖子、喜剧演员、手机达人、伪摇滚乐迷、佛系青年、非物质文化遗产爱好者?当然,对于这样一位憎恶标签的人来说,这些身份标签可能都不重要,即使它们可能都是真实的,也不过是仅仅描述了这个人那令人眼花缭乱的杂多面向中的一部分而已。但就我个人而言,我更愿意把他视为一个骑士——那出现在我脑海的第一句话从没有令我失望过,它带着某种直觉的、从混沌中刚升起的威严。

假如一位古人在我们这个时代活了过来,他漫步在街头,看着熙熙攘攘的人群,观望着这个花花绿绿的世界,很陕就会迷失在一种眩晕中:他不知道自己面对的是过去还是未来,不知道眼前的景观是真实抑或废墟。但他会辨认出和他相似的人:一个骑士。骑士一直是精神强健者的绰号,在这里它并不仅是一个比喻,因为我所要描述的那个人正骑着他的摩托车奔驰在彩云之南的土地上。但他是一个失败的骑士。破旧不堪的老式摩托车,不修边幅的外表,坚固耐磨的工装衣着,谈吐时漫画般的表情,夹杂黄段子的敏捷言辞,还有流浪汉般的潦倒和城乡结合部的水泥气息,这一切都使他带上了“垮掉一代”( Beat Generation)特有的那种颓唐和顽强。每次当他骑上车以90公里的时速在公路上行进时,他是多么不惧生死,仿佛只要一直在路上,他便可以此方式穿越生死。我们生活在一个不断加速的世界。作为一个摩托骑士,他的速度却并不够快,当所有人都在追逐成功,他却安于失败。这样他就在某种程度上脱离了他所属的时代,也只有这样他才能在一个距离之外看清这个时代。也正因为如此,他才是一位真正的骑士,也就是说,在我们这个被虚假的成功所统治的时代,以失败的姿态面对它可能是仅剩下的唯一的反抗方式:“有何胜利可言,挺住就意味着一切。”(里尔克《祭沃尔夫·卡尔克罗伊德伯爵》)在最好的意义上,我们都只能作为幸存者而活着了。他叫陈亦刚,他在悲哀的现实中像一个喜剧演员那样顽强地存活着,他对美好的事物报以孩子般灿烂的笑容,对不义报以毫不遮掩的愤怒,对丑陋则报以戏谑和玩笑——任何笑话都包含一定的真实内核。

最初对陈亦刚的作品产生深刻印象的契机源于他的摄影。他有一组名为“登临意”的作品,拍的是一些日常生活的细节。作品既有古典式的宁静,也有深深的忧郁:登临本身就是一个无比悲哀落寞的姿势。作品虽名为“登临”,但并没有采取俯瞰的角度拍摄,相反,拍摄者位于低处,或许他习惯于处于低处,去想象另一个人的孤独。陈亦刚那倔强而丰富的个性同样烧到了书法这块领地,原本物理专业、学习美术史的他专门去中央美术学院念了书法博士。他在书法这件事情上有种令人费解的执着,像这样一个在许多事情上都无所住心的人,居然在跟书法的角力中耗费了特别多的精神,或许他身上很深的古典情结最集中地表露在书法这件事情上了。当然,对于艺术而言,作者究竟下了多少工夫终究是无关宏旨的,它不可能为他的艺术是否成功这件事情提供任何保障。陈亦刚给书法带来的当然不是某种苦行——如果真要到苦行的程度才能写好书法,陈亦刚是一定会放弃的——他为书法带来更重要的东西,那就是与他整个人紧紧联系在一起的那种杂多,而这种真实,这种位于书写核心中的多样性是一笔在书法中已然失落了的遗产。不得不说,他写字的姿势是笨拙的,他在书法上并没有出众的才能。笨拙也就意味着格外费力,好像对于他来说,在书法的各个环节中,在心与眼、眼与手、手与笔、笔与字之间始终横亘着难以被贯通的沟壑,他就必须像一个勤勤恳恳的民工那样,通过每天的劳作往里面填上使双脚可以站立的泥土。行草书的那种流丽潇洒对于别人来说可能是简单得似乎来自天生的能力,但他却是经过了一段长时间的训练,才开始逐渐获得这种能力。事实上,他必须获得驾驭行草书的能力,因为他那类似于日记的创作方式在很大程度上要求他需要通过行草书写下发生在他身上的即时的经验。陈亦刚写下的任何东西,都跟他的生活一样,粗粗看来似乎总处于某种散乱的状态中,琐碎、不连贯、充满偶然性,到处是被异质因素侵入的空隙。如果我们靠近去仔细看这样的书法,在感觉上会升起一种茫然,一种挫败。但令人惊奇的是,他始终能守住最后一道不让作品完全崩溃掉的防线,正如他那看似散乱随意的生活最终仍然被一条隐秘的线所贯穿那样,他的生活仍然是一个整体,他的书法也仍然是一个整体,这种奇妙的效果会在我们站在一个更远的距离去欣赏时若隐若现地浮现出来。多仍然保持为多,它只在某个含混的瞬间成为一。

用毛笔去写下我们的生活,这件本来简单的事现在却多么地不易。当我们的书法已经被认定为一种古代的“古典”艺术时,毋宁说它实际上已经被野蛮地驯化了,当然,人们常常就是这样出于珍惜和敬意而毁灭一件事物的。书法好像被定格在某个位置,人们只有在离开这个位置时才能感到轻松自由,才能起舞,而只要人们一旦进入到这个位置便只能畏首畏尾战战兢兢。当我们不能挥霍一件事物的时候,我们便不可能从中感受到自由,它经受不起戏谑,也就经受不起严肃的拷问。现在听人谈起书法,口气大多宛如是在谈论博物馆的古董或濒临灭绝的珍稀动植物那样。茌某个场合,我听到的比喻是荼和咖啡,据说书法应该像荼和咖啡那样保卫它东方的纯粹性和西方的纯粹性,那确凿的口气似乎已经确定了荼和咖啡天然地包含了某种亘古不变的本质,这种本质只能通过某种特定的方式被实现出来,就这样,它们封存在各自没有被丝毫污染的本质当中。但这不是艺术本来应该是的样子。事实上,就连荼和咖啡也没有所谓的本质,它們本身已经是混杂之物,既是食物也是药物;甚至是,只要荼和咖啡存在着,它们就已然彼此在可能性中相遇了。书法曾经是无所不包的书写,是漫溢于人类生活方方面面的播撒性力量,而把它想象成具有恒定本质毋宁是自我阉割,是将它本来的多义性切除之后的产物。而且从根本来说,人类精神所天然秉赋的冲破边界的冲动,最集中地就表现在现在我们称之为艺术的活动中,没有什么能限制它的边界,重要的只是品质一一譬如丰富、精确和真诚。我们在书法源头那里所能看到的是不可驯服的、丰富而旺盛的生命力,但历史越往后书法就越在自己身上增加了桎梏,以至于需要不断地通过一次次以复兴古典为名义的变革来进行自我更新。当代的书法会以什么样的方式再次实现自我更新,我们现在仍然不能确定地回答,但可以肯定的是,它将会以不同于以往的方式发生,因为我们面临的不再仅仅是古今的问题还有中西的难题。就陈亦刚而言,他所践行的,就是在当代的时代条件下试图重新实现书法的多义性。在这个以上,陈亦刚的作品具有了“亵渎”(profanation)的维度,他就像一个儿童一样,通过他那多样而经常出入意表的嬉戏,让书法这件神圣的事物重新回归到自由使用当中。与那些视书法无比神圣的人不同,也与那些沉迷于恋物中不能自拔的人和那些手捧着书法的本质如同爱惜一件古董那样的人不同,让我们比这些表面上忠实于书法的人更加忠实于书法的本义,他们只会将书法抹上香油供奉在高处,但我们真的爱书法,就应该跟书法一起生活和成长,在陈亦刚身上,有真正的对书法的爱。

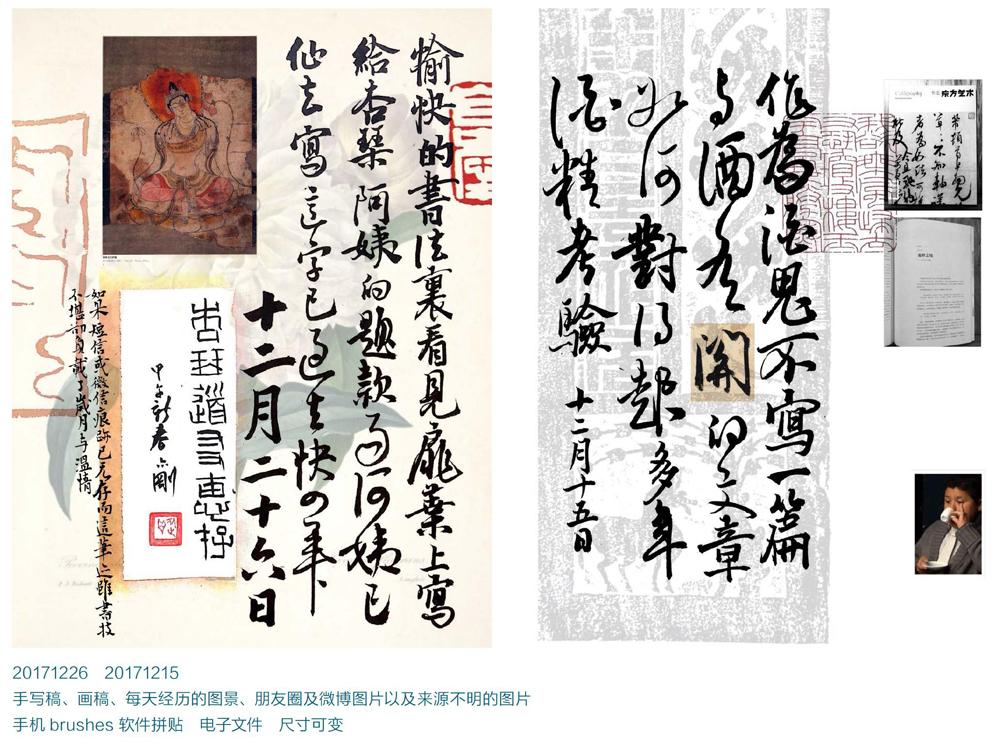

陈亦刚的作品主要有两个特征,第一个特征是这些作品中所包含的书法在形式上近似于日记,陈亦刚每天坚持用书法写下自己的生活经验,看到这些充满趣味的三言两语,瞬间就驱散了笼罩在书法上空的那阵空洞形式的阴云,语言的在场使书法再次变得可读,而书法的形式可以再次从内容中被细心地培植生长出来;另一方面,这些作品包含的内容除了书法之外,还存在大量其他的构成因素,诸如水墨画、随手涂鸦、摄影、符号、流行图片等,他用現代艺术经常采用的拼贴(Gollage)手法来处理将这些素材处理到一个整体当中。一般认为,“拼贴”这一现代艺术手法的产生基于一个哲学预设,那就是我们这个世界的真实本身即充满了断裂、碎片,艺术作为一种直面世界的力量,就必须有勇气将自己从幻象中拉回到真实中,必须能够经受住真实带来的苦痛。在陈亦刚的作品中,现成物在拼贴中的出现侵入了书法的领地,使书法不再能在作品中占据统治地位而将整个作品统一于自己的名下,而书法背后的那个君临作品的主体也一起遭到放逐,因为现成物本质上并非主体所创造,在作者的权威面前它只保持缄默。作品的有机统一性被粉碎了,不用说,这是传统书法一直所珍视的东西(所谓“一点成一字之规,一字乃终篇之准。”《书谱》)。所以对于这批作品,我们甚至不能称之为书法,但它却对书法具有特殊的意义——一方面它让书法回归到生活经验中,另一方面它迫使书法向异质性的因素敞开它的怀抱,也就是说,让它回到现实。书法没有现实。书法有的是大量固定的套路和程式,在我们还没有下笔之前就已经布满在宣纸上,要改变呈现出来的形式是相对容易的事情,要改变书法的意象——也就是改变我们下笔之前对书法的想象是一件艰难得多的事情。作为一个现实主义者的陈亦刚只能是一个边缘人了,所幸的是,他甘于作为一个书法边缘人而活在书法的世界中,这可以被视为是他忠实于现实的方式。

基于这些作品在书法上的价值,使我最终还是必须站在书法的立场上写完这篇短评。我们知道,书法评论往往非常艰难,其中一个非常重要的原因——我甚至认为是最重要的原因——是当我们对书法下判断时总是需要将它放置一段非常漫长的人生时间中加以考量,而这常常让书法批评变得不可能,因为某一时间段的书法只有在最后——譬如晚年的时候才能在一个整体中锚定它的位置,至于这个切片本身并没有独立价值,它只是在瞬息变化的人生河流中的一个模糊不定的点,但对于别的艺术来说,这个点则可能会具有更独立、更确定的形态,作者已经倾尽了全力将这个点塑造为一个自在的宇宙,而书法作品的创造者们通常只是在短暂的时间内随意留下的痕迹,它无法闭合成为一个圆圈。所以,对陈亦刚的书法我们能说更多的什么呢?他从晋唐人那里学习楷书和行草,从唐代经生那里学习小楷,虽然谈不上有多快,他的书法一直在进步着;他的书法有种特有的笨拙,即使在他努力写得潇洒的行草书中也仍然如此,就好像藏在流水的沙砾总给人带来感觉上的迟滞,这或许是在他的心性上不可妥协的那部分的明证。我无法对陈亦刚的书法作任何断言,他在我眼中具有无限可能性,因此任何断言可能都是残酷的。而通过陈亦刚的作品我非常想要说的一点是,我们这个时代的书法应该向他学习,我们应该像这样一位骑士致敬,一位失败的骑士。