酒店垭-桑木场构造须家河组节理发育特征与应力场解析

钟 城,秦启荣,魏志红,李 虎,,邓 毅,何 威

(1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室 西南石油大学,四川 成都 610500;2.西南石油大学 地球科学与技术学院,四川 成都 610500;3.中国石化勘探分公司,四川 成都 610041;4.中国石油塔里木油田分公司,新疆 库尔勒 841100)

0 引 言

构造节理(裂缝)的发育受控于构造应力场,地表节理以及褶皱、断层都是构造运动的标志,其构造演化的过程记录了区域内多期复杂的构造运动过程[1-2]。依据构造体系(节理、劈理、褶皱、断裂等)所经历的不同应力背景、形成与演化对应不同构造期次,重建区域古构造应力场[3-4],是地质基础研究中分析古构造应力场工作的主要理论依据和手段。

川东南酒店垭-桑木场地区自晚三叠世须家河组沉积以来,经历了印支晚期、燕山、喜马拉雅多期复合构造运动[5-8]。根据前人对川东南的资料调研,吕宝凤认为川东南“隔档式褶皱”形成有3个主要构造阶段:印支期以前,主要为拉张作用;印支期-燕山晚期,由拉张应力转为压扭应力,褶皱初步形成;喜马拉雅晚期,褶皱定型[9]。覃作鹏认为川东南构造带受四川盆地多旋回构造作用,于中新生代以来经历了4期构造运动:第一期EW向,第二期SN向,第三期NE—SW向,第四期NW—SE向[10]。张岳侨认为陆内造山作用形成的四川盆地周缘褶皱构造带主要形成于中侏罗世,早-晚白垩世由于构造挤压事件对盆地的NNE向褶皱构造起到了加强和改造[6]。胡召齐、刘树根等人通过分析地层的角度不整合接触关系,认为川东隔档式褶皱基本构造格架奠定于早白垩世末的构造运动[11-12]。

目前对该区域主要构造体系形成的期次尚未达成统一的认识,对该地区的受力方式、构造变形期次以及应力场力学机制仍存在较大的争议。笔者通过对须家河组露头400余个节理的实地观测、统计、几何分析,利用节理分期配套的结果并结合区域褶皱、断裂等构造形迹特征,来初步判断研究区域古构造应力场。利用室内声发射实验以及对前人研究资料的调研,解析该地区自须家河组地层沉积以来(印支晚期至今)主要构造运动演化期次,进而反演区域古构造应力场,为重建本地区构造体系及其演化史提供参考。

1 区域地质概况

川东南地区北西以华蓥山断裂为界和黔中隆起相邻,往北与大巴山形成对冲弧形构造,南面与黔北断褶带相接,被兴文古蔺断裂分割,其中齐岳山隐伏断裂沿北东-南西向贯穿研究区域[13-14]。酒店垭-桑木场背斜位于川东南贵州习水县和重庆綦江的交界处,其主体构造的形成与演化主要受晋宁期就已存在的齐岳山断裂控制[15-17](图1)。该地区被认为是齐岳山断裂东侧盆山过渡的隔槽式褶皱带[18-19]。

川东南地区酒店垭-桑木场构造形态较复杂,主要为一系列宽缓的复式背斜、紧闭的复式向斜呈北东-南西向成排成带平行排列的隔槽式褶皱带(图1)。背斜剥蚀相对较严重,研究区内地层普遍缺失泥盆系和石炭系,后期受燕山中、晚期构造运动以来褶皱造山作用的影响,造成古生界广泛出露地表以及若干假整合的存在。

由于该研究区域中须家河组主要分布于酒店垭-桑木场背斜主体构造的两翼,即岩层均呈现一定角度的倾斜,笔者基于露头节理发育特征、产状的详细观测以及空间几何展布规律,通过对岩层产状复平,运用共轭剪节理分析原理来恢复古构造应力场。

2 研究方法

目前利用节理恢复古构造应力场虽然在一定程度上存在着争议,但无法否认的是:基于基础地质研究,运用丰富经验以及传统可靠的理论与手段来反演古构造应力场,是一种较为可靠且实用的方法[20-21]。本文以川东南酒店垭-桑木场背斜两翼出露的须家河组地层中发育的节理为研究对象,当水平岩层(砂岩层)受到地应力作用后,会沿着最大主应力轴σ1产生共轭剪节理,主要为一系列平面剪节理与剖面剪节理。平面剪节理表现为与岩层面垂直或高角度相交,在层面上表现为平面X型共轭;剖面剪节理表现与岩层面低角度斜交,在岩层剖面表现为剖面X型共轭,其锐角平分线为最大主应力轴方向[22]。

由于出露岩层产状存在一定的倾角,则通过对所观测的节理产状采用strGraphPrj软件进行复平处理,即通过将地层沿走向方向旋转至水平,得到层面校正后节理产状数据[23]。再利用Dips地质几何学分析软件对复平后的产状进行玫瑰花图以及赤平投影制作,通过成图分析层面矫正前后共轭剪节理的发育情况,分析节理走向的优势方位,确定所受的最大主应力轴σ1,即依据共轭剪节理的锐角平分线确定最大主应力方向[24]。

目前,确定节理形成期次的主要方法有:(1)地质构造方法,包括构造变形特征分析,节理的切割关系和分期配套等[25-26]。(2)实验方法,前人研究发现,岩石具有Kaiser效应,即当岩石持续受到应力的加载,其受力达到或超过先前最大应力时才会产生大量的Kaiser效应,应力值达到岩石最大抗压强度时产生微裂纹,同时产生声发射现象,即形成Kaiser效应点。利用岩石Kaiser效应测试地应力以及演化期次,目前来说比传统的现场对地应力的测量技术较为方便,成本低,速度快[27-30]。

3 节理发育特征与产状数据处理

3.1 节理发育特征与统计

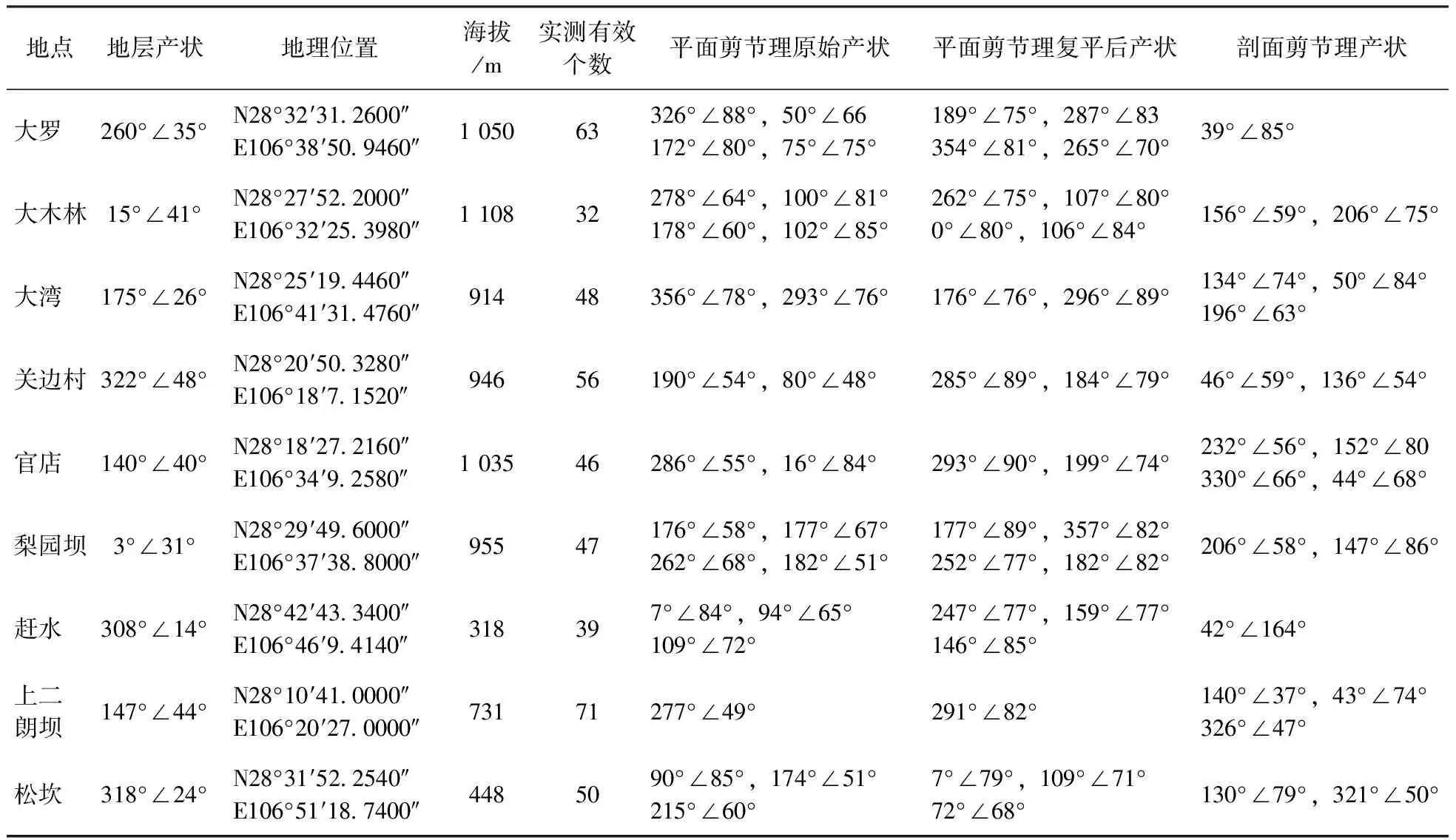

根据酒店垭-桑木场须家河组野外出露地层的展布以及节理发育情况,研究小组在研究区范围内一共布置了9个观测区域,利用磁针罗盘和高精度GPS,主要沿地层出露较好的公路、沟谷两旁开展测量工作。由于须家河组岩性主要为砂岩,比其他软弱岩层的节理发育产状比较稳定,剔除后期风化所造成的风化裂隙以及其他因素(包括维修公路的爆破等)所造成的不稳定产状的节理缝后,在该区出露岩层中一共获取452个有效的节理产状数据,对于应力分析来说较为可靠(表1)。

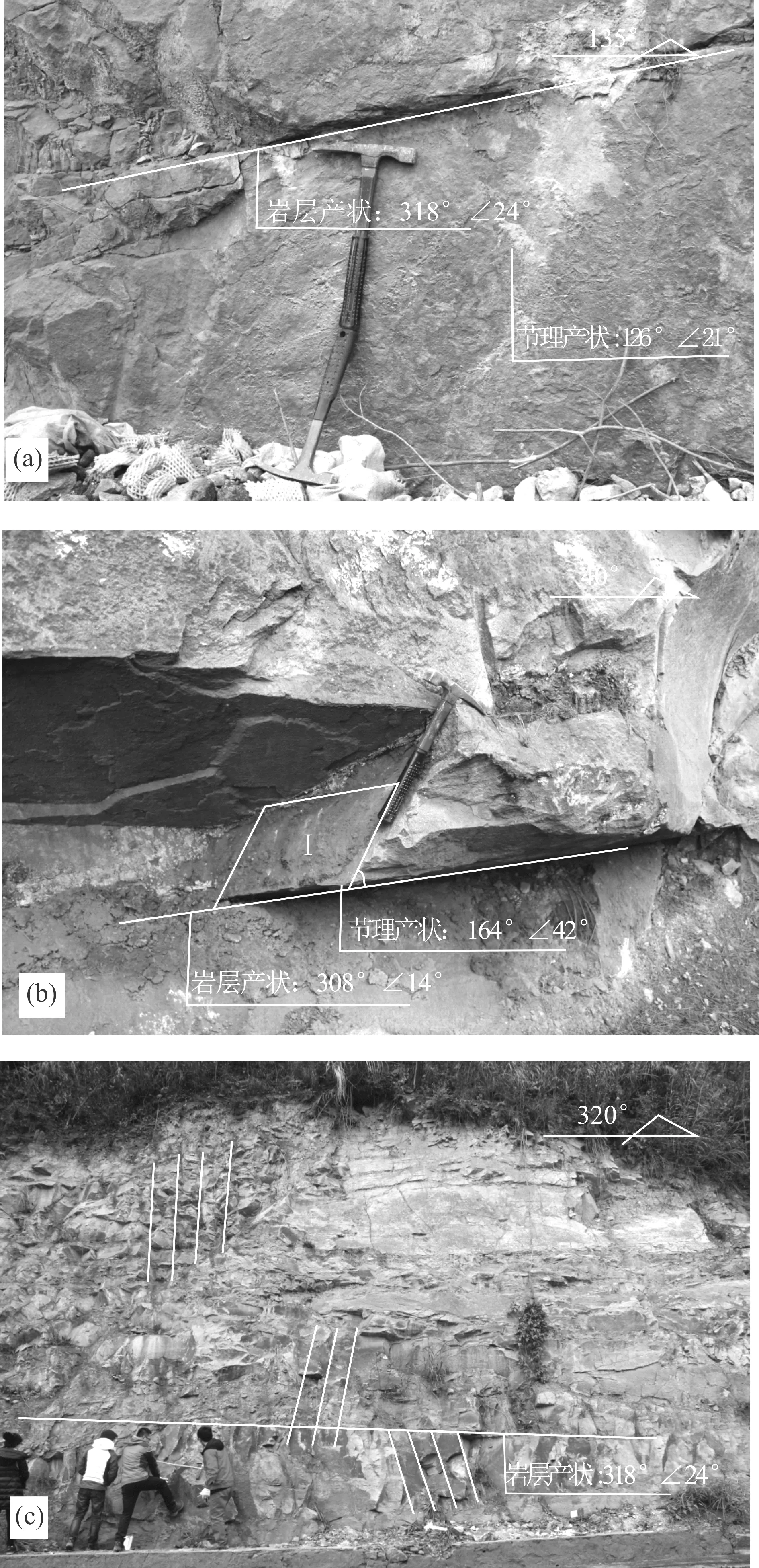

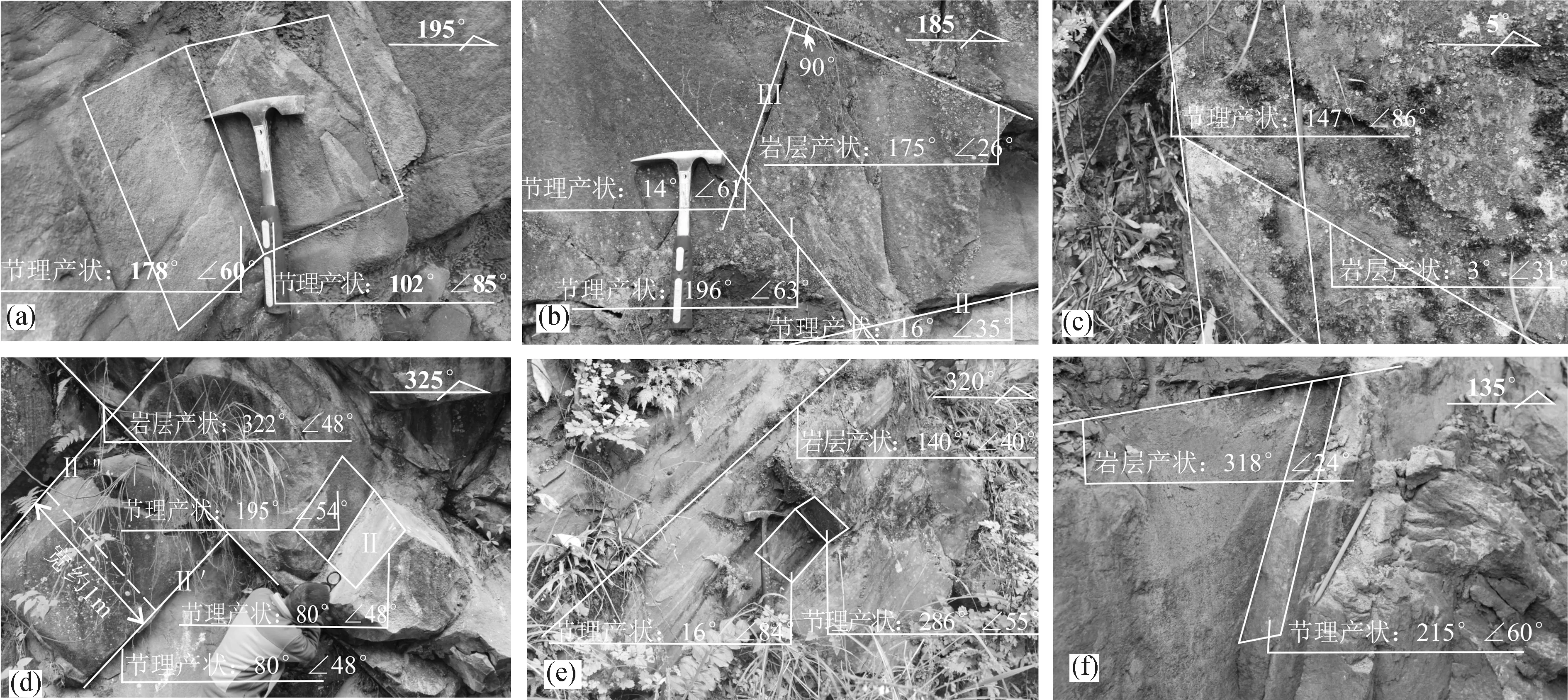

由于地形变化较复杂,以多期构造运动伴生的多期共轭剪节理为主,少见张性的剪节理。平面剪节理形成时间较早,在岩层变形之前(产状水平)形成且在研究区内分布广泛,节理面比较平直,产状比较稳定,大部分与岩层面保持垂直或高角度相交(图2(a))。剖面剪节理相对而言发育程度较弱,在研究区域内主要表现为与岩层面斜交,节理面较平直且擦痕比较明显(图2(b))。通过野外节理的观测,须家河组地表节理与岩层面相交主要表现为高角度和直立,低角度相交者占少数,平行者少有发育,其中高角度节理占观测总数的57.5%;对野外观测到的节理间距进行统计发现,须家河组地表节理间距主要小于1 m,占全部节理的72.2%,其次是间距1.0~3.0 m,占21.5%,节理间距在3.0~6.0 m的占6.3%。节理延伸长度分布各不相同,延伸长度小于4 m的节理占大多数,其中延伸大于6.0 m占7.2%,4.0~6.0 m者占14.5%,2.0~4.0 m者占20.5%,1.0~2.0 m者占31%,小于1.0 m者占26.8%(图2(c))。

3.2 节理产状恢复与玫瑰花图

野外观测时,依据节理与岩层夹角大小,将大于70°者归类为平面剪节理、小于70°为剖面剪节理,加以区分、记录。基于该区域所实测的有效节理产状数据,对所观测的节理产状数据,根据出露点岩层产状,全部做复平处理。节理发育的优势产状以及复平处理后实测部分数据见表1。

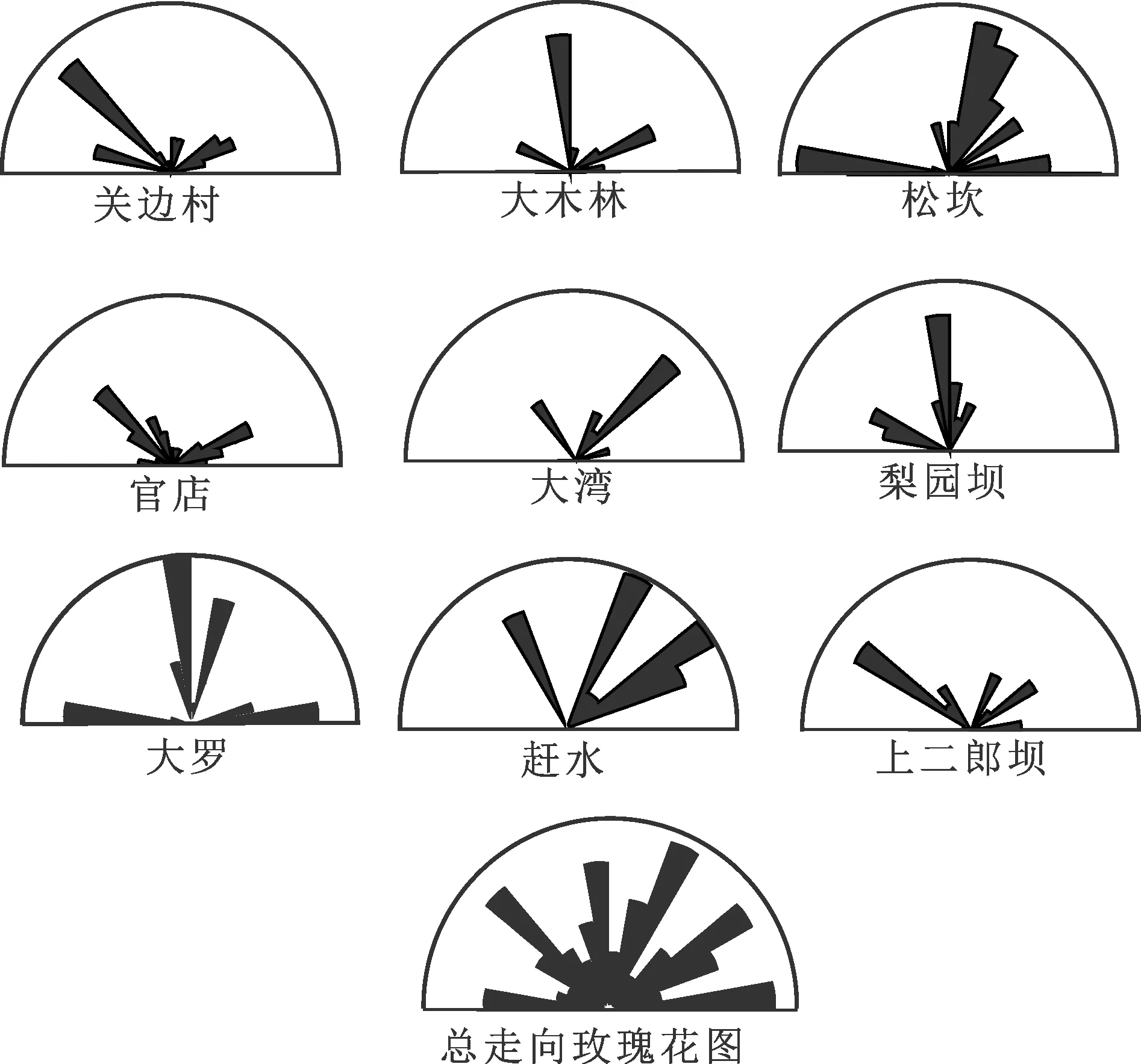

对所观测到的452个有效节理数据,依据测点分别进行走向玫瑰花图处理(图3),结果显示:该区节理以NNW向、NNE向、近EW向、NW向、NE向为主要方位。

4 节理分期与配套

根据野外节理产状以及结合走向玫瑰花图分析得知,该研究区域须家河共发育两套平面共轭剪节理和剖面剪节理(表2)。其识别原则为:(1)在同期同一构造应力场下所形成的节理组遵循力学原理,且在空间几何展布中以(平面)X型共轭形式呈现(相互切错);(2)节理组在尾端产生折尾、分叉和菱形结环现象,所派生和伴生的构造均服从一个统一的构造应力场[1,22,31]。

表1 观测点信息及部分产状Table 1 The observation point information and partial joint data

(a)平面剪节理,节理面平直,与岩层呈高角度相交;(b)剖面剪节理,呈低角度与岩层面斜交;(c)节理间距与延伸长度图2 野外节理出露情况Fig.2 The photos showing the outside of the joints

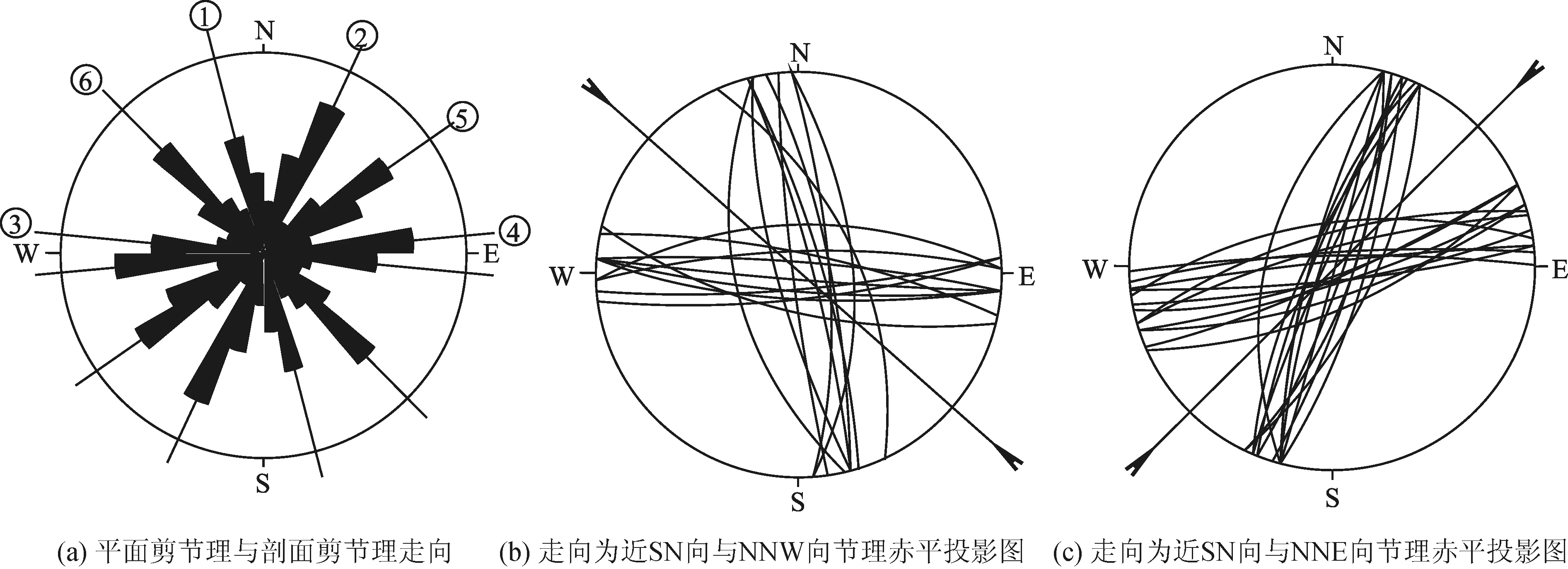

沿酒店垭-桑木场背斜两翼须家河组出露岩性主要为砂岩,其节理产状比较稳定。基于其岩石、节理走向的空间几何性质,结合前述共轭节理组配套与分期原理综合分析,通过所获得400余个节理数据分析得出,研究区野外出露的须家河组共发育两组平面共轭剪节理以及两组伴生的低角度剖面剪节理(图4(a))。

图3 须家河组测点节理玫瑰花图Fig.3 Rose diagram of joints in the Xujiahe Formation

表2 共轭剪节理产状特性Table 2 Characteristics of attitudes for conjugate shear joints

图4 总走向玫瑰花图和部分实测平面X剪节理及应力场(经产状复平)Fig.4 Rose diagram of joints and plane conjugate joints and their stress fields

第一套为①与③组成的一对平面X型共轭剪节理,在该研究层位较为发育,且产状平直便于识别(图5(a)和(b))。玫瑰花图中,走向为NNW向(345°±5°)与近SE向(275°±5°)的两组节理的节理面擦痕相匹配,且在空间几何展布中表现为锐角共轭,锐角平分线变化范围为130°~140°,与平均最大主应力σ1方向(133°)大约一致(图4(b)),且该两组节理与岩层面倾角普遍大于70°,符合应力场的一致性原则,归为第一套共轭节理组,另有节理组⑤走向为NE向(55°±5°)的剖面剪节理,为该期最大主应力持续作用下,后阶段产生的与岩层面呈低倾角逆冲的一组节理缝(图5(c))。

(a)Ⅰ与Ⅱ为一对平面X型共轭剪节理(大木林);(b)Ⅰ与Ⅱ为一对剖面X型共轭剪节理(大湾),Ⅲ节理缝与岩层面交角近于90°;(c)一组NEE走向剖面剪节理(梨园坝);(d)Ⅰ与Ⅱ为一对平面X型共轭剪节理(关边村);(e)Ⅰ与Ⅱ为一对平面X型共轭剪节理(官店);(f)一组NW走向剖面剪节理(松坎)图5 野外X共轭剪节理发育情况照片Fig.5 Photos showing the plane conjugate shear joints

第二套为②与④组成的另一对平面X型共轭剪节理,在研究区须家河组中最为发育,产状较平直且大多穿层,延伸距离较长(图5(d)和(e))。玫瑰花图中走向为NNE向(35°±5°)与走向为近SN向(85°±5°)的两组节理,在野外露头中常以砂岩阶梯式岩块呈现,锐角平分线变化范围为50°~60°,与平均最大主应力σ1方向(51°)大约一致(图4(c)),同样,该节理组与岩层面倾角普遍大于70°,甚至不乏与岩层面交角约呈90°的节理缝出露,符合统一构造应力场作用下形成的呈空间X型相交的原则,归为第二套共轭节理组,另有走向为NW向(315°±5°)的剖面剪节理⑥,为该期最大主应力持续作用下,后阶段产生的与岩层面低角度相交的一组节理缝(图5(f))。

5 节理构造应力场解析

5.1 磷灰石裂变径迹与Kaiser试验

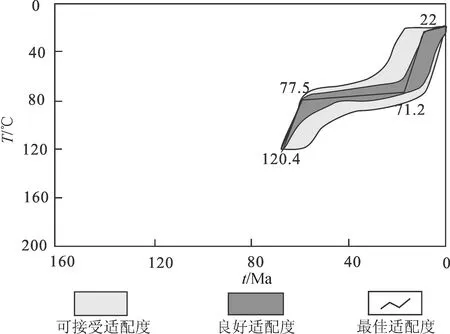

通过上述对古构造应力场方向分析,结合区域地质资料以及区域地层沉积特征分析,研究区出露的上震旦统至上白垩统间,无明显角度不整合存在,显然该区域的地质构造运动发生在晚白垩纪以后[32-33]。结合前人利用裂缝的充填物进行磷灰石裂变径迹实验结果[17],66.9 Ma之前埋深大于磷灰石封闭温度,之后开始有热历史记录,温度变化总体分为3个降低阶段:第一阶段为66.9~58.6 Ma,温度从120.4 ℃降低到77.5 ℃;第二阶段为58.6~17.5 Ma,温度从77.5 ℃缓慢降低至71.2 ℃;第三阶段为17.5 Ma~8.7 Ma,温度快速从71.2 ℃降低至22 ℃。表明该区构造体系的形成与演化期次主要集中在燕山至喜马拉雅运动期间,发生至少为两期较大的构造运动,致使地层发生两次快速的隆升(图6)。

图6 一样品(T3xj)磷灰石裂变径迹的模拟t-T曲线图(据王东,2009修改)Fig.6 Simulated t-T curve of one sample from the Xujiahe Formation

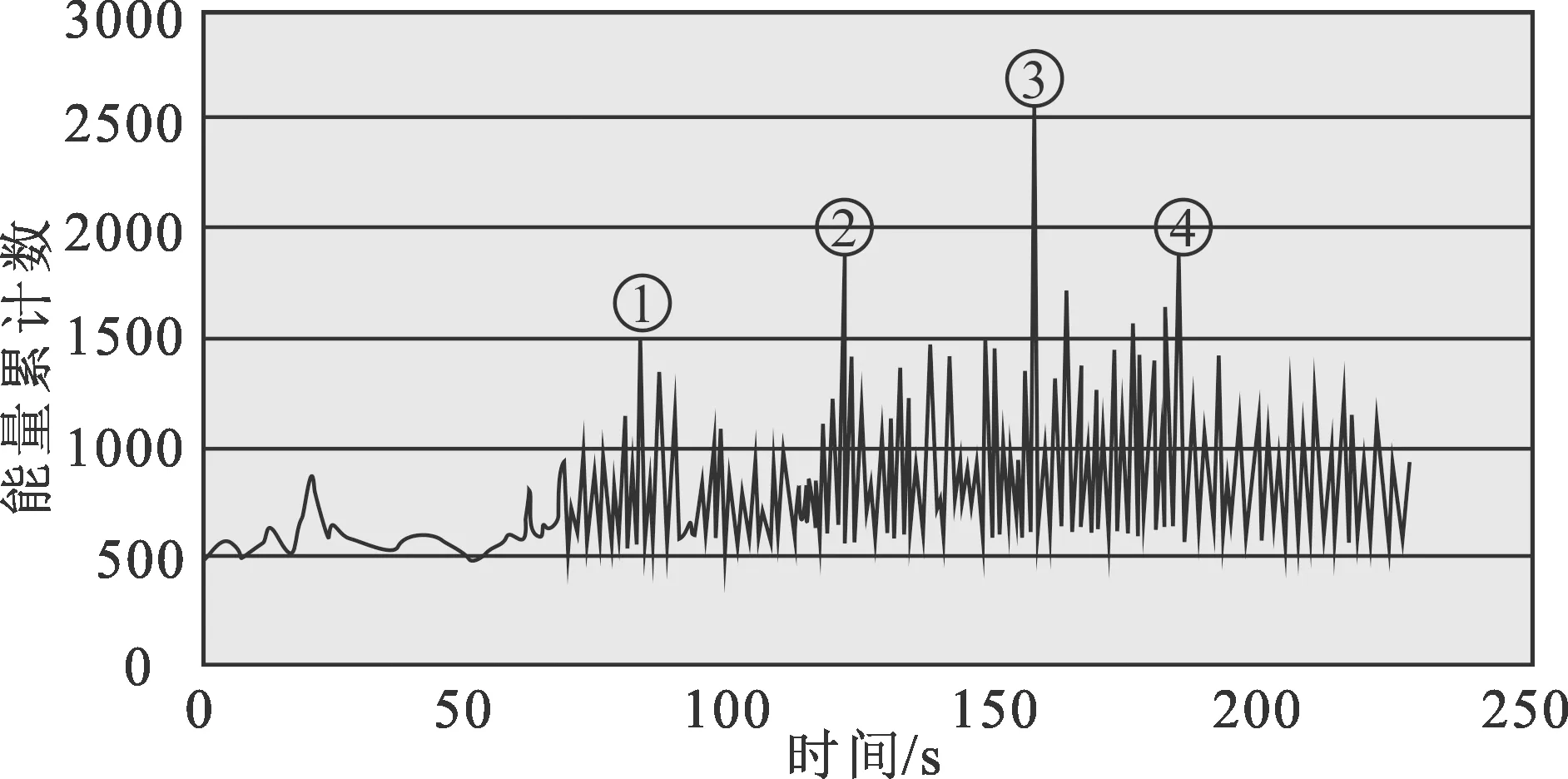

在野外露头观测期间,笔者对研究区9个测点目的层进行了取样,通过钻取打磨成标准岩样(25 mm×50 mm),进行声发射效应测试,来获取研究区域构造演化的期次以及地应力值。实验测试仪器为SWAES声发射仪、RTR-1000三轴岩石力学测试系统。从能量累计数-时间关系曲线看出(图7),随着轴向应力的不断加大,从82.454 s开始出现能量陡增现象,总计4个能量高点,且与Kaiser效应特征点对应良好。结合研究区域构造的地质演化历史,可以认为该样品共记录了4次重要的构造运动事件,且能量累计与时间曲线上相继出现的Kaiser效应点与应力场期次恰好相反,则可认为4个Kaiser效应点分别对应喜马拉雅运动中期-现今构造运动、燕山末期-喜马拉雅早期构造运动、燕山中-晚期构造运动、印支晚期构造运动事件。

①喜山中期-现今;②燕山末期-喜山早期;③燕山中-晚期;④印支晚期以前图7 J2x某一样品声发射累计数与时间关系曲线Fig.7 The curve of the relationship between the cumulative number of acoustic emission and the time of one sample

综合分析出燕山运动中、燕山运动晚期-喜马拉雅运动早期为该研究区域的主要造山运动,主要的褶皱、断裂体系和节理发育系统主要这两期构造运动事件有关。

根据Kaiser点对应的最大正应力计算公式:

(1)

式中:σ1、σ2和σ3为水平方向3个各相隔45°的岩心Kaiser点正应力;α为σ1与最小水平主地应力方向的夹角,σH为Kaiser点最大正应力,MPa;利用岩石的Kaiser效应,通过观察岩样在加载过程中发出的声信号变化,即可测出岩样在地下所受到的地应力[26,30]。

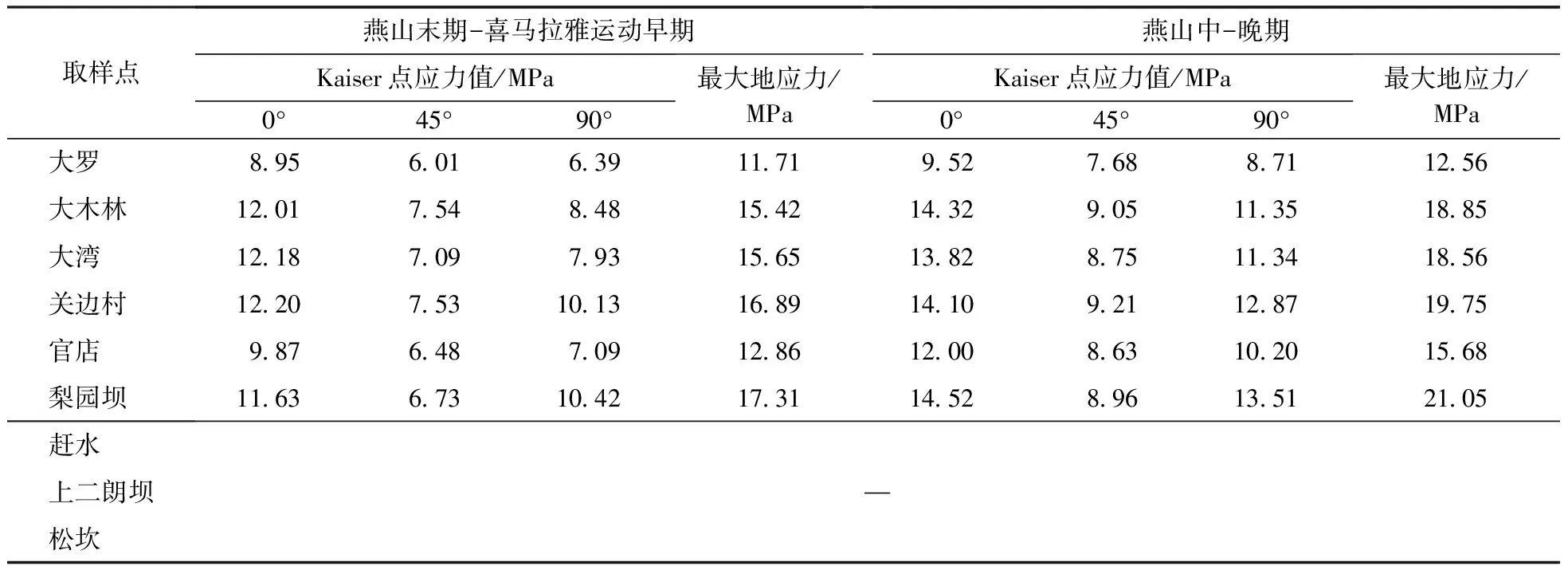

根据声发射实验中岩样的取样方位与声发射数的对应关系,可确定对应燕山中-晚期、燕山末期-喜马拉雅运动早期2个Kaiser效应点处的应力值大小以及地表最大地应力(表3),根据露头岩样声发射实验测得,燕山末期-喜马拉雅运动早期地应力值平均为14.98 MPa,燕山中-晚期地应力平均为17.74 MPa,比较两期构造运动可以得出,燕山中-晚期构造运动应力场强度大于燕山末期-喜马拉雅运动早期构造应力场强度。

5.2 应力场及演化分析

节理作为微小构造应力场变化下敏感的标志,其发育特征以及空间展布规律记录了川东南酒店垭-桑木场主要构造运动时期应力场的期次、方位及相对大小。在区域地质资料的调研基础上[34-37],笔者通过须家河组野外节理产状测量得出古构造应力场方向,将该区主要断裂体系和节理发育系统划分为2主要的演化阶段,基本受两期构造运动的影响(表4)。

川东南酒店垭-桑木场背斜主体构造方向以NNE向和NE向,其形成和演化主要经历至少两次构造变动,根据研究区中生界地层的接触关系和构造年代学的证据显示,该区褶皱构造变形主要发生在晚侏罗世与白垩纪[35-36]。笔者通过野外露头节理产状的测量以及室内声发射实验,得出该区的褶皱造山运动时间主要发生于燕山运动和喜马拉雅运动期间。

表3 露头地应力值Table 3 The geostress of surface

注:—为未取样或岩样在钻取和实验过程中破碎,0°、45°、90°分别代表在径方向所取小岩柱的相对角度。

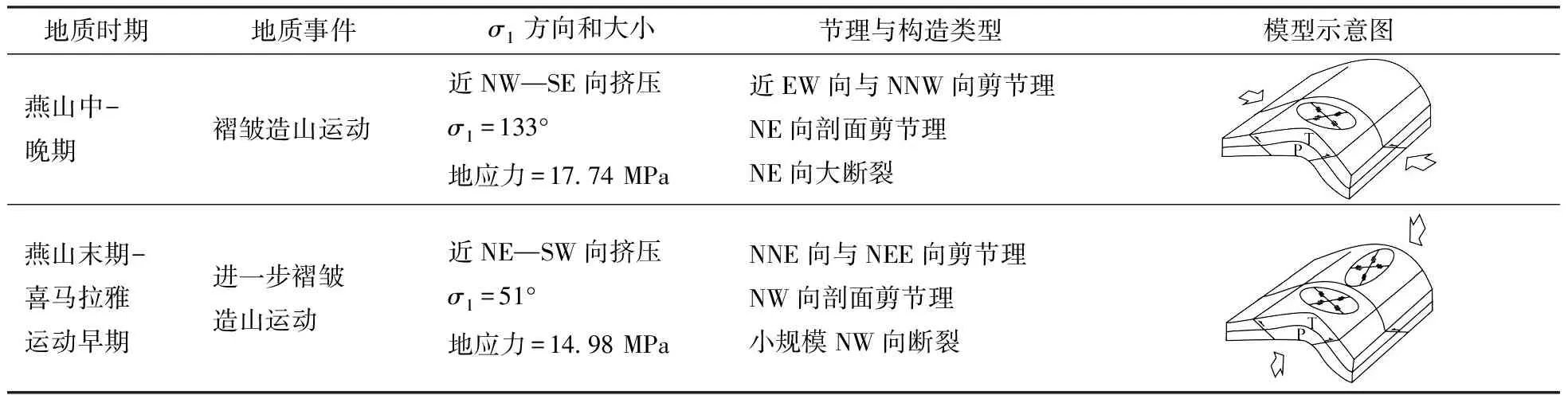

表4 构造演化期次与模型Table 4 Tectonic evolution stages and models

整个研究区域在侏罗系蓬莱镇组沉积前主要为地壳升降运动,从该区所出露的各个时代地层得知,从前寒武系至侏罗系,期间缺失泥盆系和石炭系,均无大的构造褶皱变形,岩层界面均无角度不整合现象存在。燕山运动中-晚期,发生该区域最大的近NW—SE向挤压的褶皱造山运动。在该构造作用的早期,形成上述所描述的近EW向与NNW向的平面共轭剪节理,在应力持续作用下使得该区地层发生褶皱变形,后续产生NE向的逆冲型剖面剪节理,褶皱造山运动的同时使地层抬升遭受严重的风化剥蚀,使得背斜酒店垭-桑木场背斜核部的老地层(震旦系)出露地表。燕山运动末期-喜马拉雅运动早期,构造应力场应力方向发生了由近NW—SE向向近NE—SE向的转换,产生NNE向与NEE向两组平面共轭剪节理以及沿酒店垭-桑木场背斜两翼(NE—SW向)分布的剖面剪节理。

从大构造体系上分析,酒店垭-桑木场主体构造位于齐岳山断裂的上盘,主要受褶皱推覆作用的控制,其主体构造遭受抬升剥蚀,齐岳山冲断带形成受制于NW向挤压构造应力作用[37]。与燕山中-晚期古构造应力场的最大主应力方向NW向一致,应力的持续作用导致酒店垭-桑木场地区地层发生强烈褶皱变形,褶皱枢纽以NE向或NEE向的展布,同时发育一系列NNE、NE走向的断层,主要集中在研究区域主控的NNE向大断裂齐岳山附近,该走向断层数量少,但延伸距离较远。

燕山末期-喜马拉雅运动早期,挤压应力从SE转化为NE向。同时随着应力的持续,在第二次构造运动下原山谷地貌地形没有得到较大的改造,因此可以推测第二期的构造主应力比第一期的构造主应力小,同时地表声发射实验测量的两期地表地应力值也证实这一观点。同时从第二次NE向构造应力场下形成的NW向的断裂可以看出,数量虽多,但规模比第一次构造应力场下形成的构造断裂规模小。总体来说,这两期构造运动中,从最大主应力方向从SE向转化为NE向的过程中,应力是一个变小的过程,且酒店垭-桑木场主体构造体系定型于这两期构造运动。

构造演化阶段发展至喜马拉雅中期-现今,在前期构造体系的基础上对其进一步地加深和改造,最终成为我们现在所观察到的酒店垭-桑木场的构造格局。

6 结 论

(1)酒店垭-桑木场构造须家河组地层构造节理发育,以高角度节理缝为主;节理走向以NNW向、NNE向、近EW向、NW向以及NE向为主。

(2)研究区域节理共为两套:一套为近EW向与NNW向平面共轭剪节理和NE向剖面剪节理组合的节理;另一套为NNE向和近SN向平面共轭剪节理和NW向剖面剪节理组合的节理。

(3)研究区发生了两期及以两期以上构造作用,燕山中-晚期为NW向挤压阶段,最大水平主应力方向σ1为313°左右,形成NE向和NEE向构造体系;燕山末期-喜马拉雅运动早期为NE向构造挤压运动阶段,最大水平主应力方向σ1为51°左右,形成NW向构造体系;早期构造应力大于晚期。

参考文献:

[1] 万天丰.古构造应力场[M].北京: 地质出版社,1988: 2-4.

[2] 汤聪,刘树根,李智武,等.米仓山构造带逆冲-走滑变形序列的节理研究[J].岩性油气藏,2011,23 (4): 81-87.

[3] 操成杰.川西北地区构造应力场分析与应用[D].北京: 中国地质科学院,2005.

[4] 牛永斌,董小波,朱信生,等.豫西北太行山奥陶系露头区裂缝发育特征及主控因素[J].现代地质,2013,27(4):809-818.

[5] 王东,王国芝,刘树根.川东南地区燕山期以来的隆升剥蚀历史研究[J].四川地质学报,2009,29(1): 5-7.

[6] 张岳桥,董树文,李建华,等.中生代多向挤压构造作用与四川盆地的形成和改造[J].中国地质,2011,38(2):233-250.

[7] 杨哲.川东南綦江地区构造特征与油气聚集研究[D].成都:成都理工大学,2014.

[8] 周立夫,陈孔全,唐永,等.川南綦江-赤水地区晚燕山期以来差异构造变形[J].地质科技情报,2016(4): 66-73.

[9] 吕宝凤,夏斌.川东南“隔档式构造”的重新认识[J].天然气地球科学,2005,16(3):278-282.

[10] 覃作鹏,刘树根,邓宾,等.川东南构造带中新生代多期构造特征及演化[J].成都理工大学学报(自然科学版),2013,40(6): 703-711.

[11] 胡召齐,朱光,刘国生,等.川东“侏罗山式”褶皱带形成时代:不整合面的证据[J].地质论评,2009,55(1): 32-42.

[12] 刘树根,邓宾,李智武,等.盆山结构与油气分布——以四川盆地为例[J].岩石学报,2011,27(3): 621-635.

[13] 汪泽成,赵文智,徐安娜,等.四川盆地北部大巴山山前带构造样式与变形机制[J].现代地质,2006,20(3):429-435.

[14] 柏道远,熊雄,杨俊,等.齐岳山断裂东侧盆山过渡带褶皱特征及其变形机制[J].大地构造与成矿学,2015,39(6): 1008-1021.

[15] 解国爱,贾东,张庆龙,等.川东侏罗山式褶皱构造带的物理模拟研究[J].地质学报,2013,87(6): 773-788.

[16] 吕宝凤.川东南地区构造变形与下古生界油气成藏研究[D].广州:中国科学院广州地球化学研究所,2005.

[17] 王东.川东南桑木场—酒店垭构造形成演化与多期流体充注[D].成都:成都理工大学,2009.

[18] 柏道远,熊雄,杨俊,等.齐岳山断裂东侧盆山过渡带褶皱特征及其变形机制[J].大地构造与成矿学,2015,39(6): 1008-1021.

[19] 唐相路,姜振学,李卓,等.渝东南地区龙马溪组高演化页岩微纳米孔隙非均质性及主控因素[J].现代地质,2016,30(1): 163-171.

[20] 邓宾,刘树根,杨锁,等.林滩场构造多期节理构造特征及其意义[J].矿物岩石,2009,29(3): 83-90.

[21] 许康康,杜杨松,曹毅,等.安徽繁昌地区古构造应力场及其演化特征研究[J].现代地质,2012,26(3):498-507.

[22] 李忠权,刘顺.构造地质学[M].第3版.北京:地质出版社,2010:96-117.

[23] 覃礼貌,刘援朝,吴德超,等.溪洛渡地区节理构造特征及解析[ J] .矿物岩石,2003,23(3):51-54.

[24] ANDERSON E M.On lineation and petrofabric structure,and the shearing movement by which they have been produced[J].Quarterly Journal of the Geological Society of London,1948,104:99-132.

[25] 任丽华,林承焰.构造节理发育期次划分方法研究与应用——以海拉尔盆地布达特群为例[J].沉积学报,2007,25(2):253-260.

[26] 周新桂,张林炎,黄臣军,等.鄂尔多斯盆地沿河湾探区低渗储层长61构造裂缝主要形成期应力环境判识[J].现代地质,2009,23(5):843-851.

[27] 张金航,赵其华,吕韬,等.利用岩石Kaiser效应对地应力的测试实验[J].西安科技大学学报,2010,30(2): 207-211.

[28] 闫长红,许肖锋,郑杨琳.岩石Kaiser效应测试地应力研究现状及探讨[J].甘肃科学学报,2013,25(3): 27-31.

[29] 樊运晓.岩石单轴压缩试验Kaiser效应实质的研究[J].现代地质,2000,14(1): 95-99.

[30] 鲍洪志,孙连环,于玲玲,等.利用岩石声发射Kaiser效应求取地应力[J].断块油气田,2009,16(6): 94-96.

[31] 薛洪富,赵丹,王钧,等.贵州晴隆碧痕营穹窿节理特征及应力分析[J].贵州大学学报(自然科学版),2016,33(3): 44-49.

[32] 汤济广,李豫,汪凯明,等.四川盆地东南地区龙马溪组页岩气有效保存区综合评价[J].天然气工业,2015,35(5): 15-23.

[33] 梅廉夫,刘昭茜,汤济广,等.湘鄂西-川东中生代陆内递进扩展变形:来自裂变径迹和平衡剖面的证据[J].地球科学——中国地质大学学报,2010,35(2):161-174.

[34] 陆应新,胡望水,汤济广,等.川东南丁山构造龙马溪组页岩节理发育与分布[J].长江大学学报(自然科学版),2016,13(8): 6-10.

[35] 邓宾,刘树根,王国芝,等.四川盆地南部地区新生代隆升剥露研究——低温热年代学证据[J].地球物理学报,2013,56(6): 1958-1973.

[36] 杨淑雯.川南地区古生界构造特征及其对页岩气保存条件的影响[D].湖北:长江大学,2015.

[37] 赵裕辉.川东地区高陡构造成因机制及含油气性分析[D].北京:中国地质大学(北京),2005.