回首作别,我们的2017

人们总是对新生的事物给予最大的关注,而被时光悄然带走的,人们会常常遗忘。

他们曾在青葱年少时,用自己的方式,为社会和国家献出了自己的青春光芒。光阴荏苒,年华不再,他们渐渐消逝在光阴的帷幕中,谁还记得当年的他们为后人铺下了怎样的路?谁知道今日的我们是站在谁的肩膀上?

在踏上2018年新的征程之际,我们应该向这些逝去的伟大灵魂致敬。

他们有的人从未走到聚光灯下,有的人从未想过获得关注和回报,有的人的名字可能不为大众所知,他们看起来可能与我们身边走过的老人并没有什么不同,但是他们看似平凡的外表下却有着值得被尊敬的灵魂。

英雄无悔,国士无双,我们只有学会感恩与铭记,才能拥有继续前行的资格与勇气。

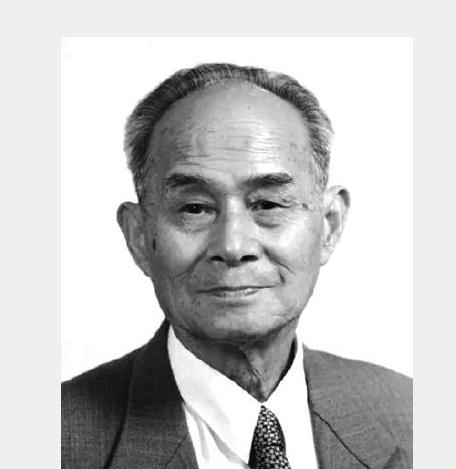

黄大年

“父辈们的祖国情结,伴随着我的成长、成熟和成才,并左右我一生中几乎所有的选择。这就是祖国高于一切!”

他是著名的地球物理学家,他让我国在航空重力梯度儀上的研制实现了从无到有,且让数据获取能力、精度与国际的差距至少缩短了20年,理论算法达到了国际先进水平。

他出生在中国百废待兴的时代,他在大学勤奋苦读,在英国积极进修,后成为领域的传奇,但他想的一直都是将国外的先进技术带回来,以回报祖国。2008年,中国开始实施“千人计划”,当时已是知名战略科学家的黄大年接到邀请后毅然辞去了职务,放下了在海外十余年收获的名与利,不顾朋友和团队的挽留,带着妻子回到了自己的祖国,选择在当年自己走出去的吉林大学担任一名研究者、教育者。

回国以来,他不知疲倦地工作,办公室的灯常年亮到凌晨,行程表上永远都是满满的字。他将时间都献给了自己的学生,献给了科研,献给了祖国,献给了他自己的梦想。他坚持做本科生的班主任,只为了多接触一些年轻人,为他们指导人生的方向。

他唯一对不起的是自己的家庭。他在2016年的教师节这样写道:“可怜老妻一再孤独守家,周末、节日加平时,空守还是空守,秋去冬来,在挂念中麻木,在空守中老去。”

2017年1月8日,黄大年因为胆管癌,永远地离开了我们。

“我爱你,碧波滚滚的南海;我爱你,白雪飘飘的北国……我爱你,中国。”这是黄大年教授生前最爱的歌,也是他一生对自己的祖国最深情的告白。

李 佩

“无论遇到什么困难,人还得走下去,而且应该以积极的态度走下去,去克服它,而不是让它来克服自己。”

她是“中国应用语言学之母”,是“中科院最美的玫瑰”,是“两弹一星”元勋郭永怀先生的夫人,她长期担任中国科学技术大学和中国科学院大学的英语教授。

李佩,1917年出生于江苏镇江,1947年,李佩远赴美国康奈尔大学求学,并与时任康奈尔大学教授的,后被誉为中国近代力学事业的奠基人之一的郭永怀结下百年之好。

新中国成立初期,百废待兴,夫妇二人毅然携幼女冲破层层阻力回到祖国,投入新中国的科学和教育建设事业中。后因文化大革命,李佩受到长达6年的隔离审查,在此期间她的人生伴侣——郭永怀先生因为飞机失事因公殉职。然而没有人看到李佩的失态,她在之后的数十年里都很少提到郭永怀的死,她也极少在人前夸奖甚至主动提到郭永怀,但年迈时,她极其罕见地去拜托学生——将旁边楼下刨出不要的迎春花移植到她的楼下,只为“我们老郭最喜欢的就是迎春花了”。

走出政治漩涡,失去人生伴侣的伤痛也渐渐被时间覆盖,然而1997年,灾难却再次降临,她唯一的女儿郭芹因病去世。当时已经79岁的李佩却依然沙哑着嗓子,提着录音机走上了她坚持了一生的讲台。

60多岁致力于促进中国学生对外求学,启动了当代中国的“自费留学潮”;70多岁开始学电脑;近80岁还在给博士生上课。晚年的她还用10多年的时间开设了600多场“中关村大讲坛”。没人数得清,有多少中关村的资深学者是她的学生。她将一生奉献给了讲台,最后收获了满园桃李,在他人眼中,这个瘦小的老太太“比院士更院士”。

2017年1月12日,李佩先生去世,享年99周岁。

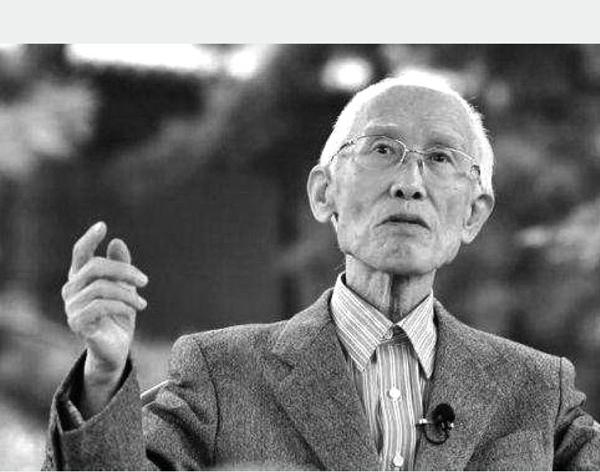

周有光

“千千万万的人都是平凡的人,都是没有大作为的人,都是随波逐流的人,我就是其中的一个……平凡的人怎么生活,这是一门科学,也是一门艺术。我对这门科学和艺术没有贡献,不过我的一生倒是有平凡生活的经验,如此而已。”

周有光50岁后才成为一位语言学家,主持制订《汉语拼音正词法基本规则》。到了85岁的时候,他又博览群书,研究文化学问题,成为一名启蒙思想家。他一生先后经历了晚清、北洋、民国和中华人民共和国四个时代,有人称他为“四朝元老”,他研究的领域横跨经济、语言、文化。

他的一生可以称之为传奇,但是他其实只是一个懂得在自己的人生中,幽默智慧地坚持自我的人。

他的一生都在坚持自我,自己思考,并大胆说出自己的意见,他的一生都在打破常规,他的一生都有一种云淡风轻的幽默感。

“文革”期间,他被打成“反动学术权威”,被下放劳动,他反而养成了良好的劳动习惯,治好了抑郁症和失眠症,就凭着手中几本不同语言版本的《毛主席语录》,他开始了比较文字学研究。

晚年的他甚至建立了博客,不断接触网上的新言论,新思想,还持续发表着自己独特的思考和言论,他认为,“现在已经形成一种国际现代文化,这个文化有两个层次,一个是大家共同的现代文化,一个是各国的传统文化。现代人是同时在这双层文化中生活的,每个国家的透明性都更强了” 。

112岁,周有光早已看淡了生死,但他从未停止思考。

“我从81岁开始,作为1岁,重新算起。”

“我只是以我自己的方式履行一个世界公民的職责。”

“我不是汉语拼音之父,我是汉语拼音之子。”

2017年1月14日,周有光去世,享年112岁。

任新民

“(我)一辈子就研制了几枚火箭,放了几颗卫星而已。”

他是航天技术与液体火箭发动机技术专家,曾领导我国第一颗人造卫星“东方红一号”的发射;他是中国导弹与航天技术的重要开拓者之一,也是“两弹一星”元勋之一、“中国航天四老”之一。

任新民在新中国成立之初便辞去了国外的职务,回到祖国,开始了他为中国航天事业奉献的后半生。没有技术基础,没有外国专家支援,没有大量高端人才辅助,他的工作是在破败的工厂、简陋的工棚中一步步建立起来的。正是任新民和像他一样的航天建设者,在艰苦卓绝环境下的坚持,才有了中国航天事业从无到有、从有到行业前列的光荣前景。

他研制的这几枚火箭,放的这几颗卫星让中国的航天技术进入了世界先进行列,成为继美苏之后,世界上第三个掌握返回式卫星技术的国家。

他一生都放不下中国的航天事业,病中都在病榻上关心“长五火箭”的进展,并一笔一画地为“长五火箭”写着贺词。

2017年2月12日,任新民逝世,享年102岁。

屠善澄

他是我国人造卫星工程的开拓者之一,是中国自动化学会的创建人之一,是“863”计划航天领域专家委员会首席科学家,为促进我国自动化科学技术的交流与发展和国际的友好往来做出了重要贡献。

屠善澄也是新中国成立初期毅然回国建设的众多科学家之一。他的小儿子叫“怀祖”,因为其出生时,屠善澄和夫人正准备从美国返回。

“‘怀祖的意思就是怀念祖国。为什么要回国?我一直想回国,没有什么理由。”

屠老一直认为自己没啥特点,是个很平凡的人。但是就是这样一个“平凡的人”,带领科技人员先后研制出MZ-2和MZ-4模拟计算机,为后来的巨型计算机奠定了技术基础。他研究人造卫星控制系统,编写了《关于发展我国载人航天的意义与作用》,后来又开始研究制导导弹控制系统,并且取得了成功。他长期担任多所大学的兼职教授,是国内首批博士生导师,为国家培养了大批尖端人才。

2017年5月6日,屠善澄在北京逝世,享年93岁。

吴文俊

“数学是笨人学的,我是很笨的,脑筋‘不灵。”

他是我国最具国际影响的数学家之一,在拓扑学和数学机械化方面取得了卓越成就,曾获得首届国家自然科学奖一等奖,首届国家最高科技奖,并开创了近代数学史上第一个由中国人原创的研究领域数学机械化,实现了将烦琐的数学运算、证明交由计算机来完成的目标,他的工作对数学与计算机科学研究影响深远。

他把一生都献给了自己深爱的数学。

他的成功在于他对喜爱事业的坚持,为了解决机器证明几何定理的问题,即使年近花甲,他都愿意从头学习计算机。不分昼夜地在机房里埋头学习,他是那段时间研究所机房上机时间最长的人。他非常喜欢中国古代的数学,每次提起他就精神抖擞:“中国古代数学一点也不枯燥,简单明了,总有一种吸引力,有意思!”

2017年5月7日,吴文俊在北京去世,享年98岁。

刘宝琛

“只要能为祖国做贡献,自己心甘情愿当‘煤黑子‘土疙瘩。”

刘宝琛长期从事采矿工程及岩土工程研究,致力于岩石流变学及岩石力学实验研究,于1978年在中国首次获得岩石应力-应变全图,提出了裂隙岩石通用力学模型,形成了独树一帜的开采影响下地表移动及变形计算方法并开发了系列微机软件。他发展创建了时空统一随机介质理论,并将其应用于建筑物下、河下及铁路下开采地表保护工程。

他总是将自己的知识毫无保留地教给自己的学生,带着学生进行实践,他说:“我是共产党培养出来的,我学的东西要继续下去,为党和国家做贡献。”

即使年逾花甲,他也会手持木杖,脚穿长筒雨靴,下到废矿井考察开采情况及岩层结构。考察一个矿井要一个多小时,考察完第二个矿井时,他已脸色发青。然而即使这样,刘宝琛也坚持先后考察完十几个废矿井,并制定了相关的完备措施。

他的一生都在土地深处为自己的理想信念而奋斗。

2017年6月21日,刘宝琛逝世,享年85岁。

陈学俊

“祖国的需要就是我们的志愿。”

他是热能动力工程学家,是中国锅炉专业、热能工程学科的创始人之一,是多相流热物理学科的先行者和奠基人,创建了全国唯一的动力工程多相流国家重点实验室。

1947年,陈学俊在美国学成之后,谢绝了高薪聘请,毅然回国支持新中国的建设,当时大陆正处于动荡时期,他的家人和朋友都已经定居中国台湾。面对家庭与国家,他坚持选择和妻子留在了大陆。当中央号召知识分子支援大西北建设,决定将交通大学内迁时,他放弃了上海的房子,举家西迁,投身到了西北的黄土地,并带动了当时绝大多数学者共赴西北。

他筹建了中国高校中的第一个锅炉专业,开出了锅炉专业的全部课程;筹建了中国高校第一个工程热物理研究所;组建了中国第一个动力工程多相流国家重点实验室。育人六十余载,他将老一辈科学家的精神与品质传递给了他的学生,他为祖国培养了大量优秀尖端的人才。

2017年7月4日,陈学俊逝世,享年99岁。

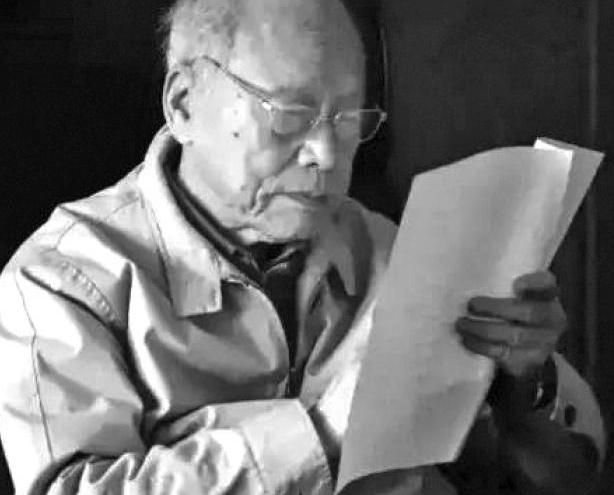

申泮文

“我一生的时间就干了两件事,一是爱国,一是化学。”

申泮文自1940年从南开大学化工系毕业后,71年没有离开过讲台,95岁高龄依然坚持给本科生上课、改论文,每年新生入学他都要登上讲台,为同学们讲授入学第一课。他对化学教育,对南开大学都有着至深的感情。

申泮文80岁开始学电脑,并将计算机技术运用到科研和教学中,85岁时凭借《化学元素周期系》多媒体教科书软件,获得国家级教学成果一等奖。年过九旬的他还在网上开设个人博客,名为“申泮文教育家博客”,他坚持一个字一个字地敲打下自己的文章,与年轻人交流。即使在病床上,他也会带着电脑继续工作,病房的桌子上看到的不是药,而是厚厚的资料,这一切都只为他一生的教育梦想——让中国的高等化学教育走在世界前列。

2017年7月4日,申泮文逝世,享年101岁。

张忠培

“无论哪个学科,沙发里都做不出学问。”

他是著名的考古学家,是吉林大学考古专业的创建者。他曾任故宫博物院院长、故宫研究院名誉院长、故宫博物院学术委员会副主任委员等职。

他是北京故宫博物院第四任院长,他重新定位了故宫博物院的发展方向,开展学术研究,致力于让故宫变得“完整”,并将故宫的安全放在第一位,他曾说“在任期间,为了让故宫成为完整的故宫,我使尽吃奶之力,有些收获,但收效甚微。深感遗憾的是,至今的故宫仍是不完整的”。即使卸任了,他也时刻心系故宫的发展。

他的著作《元君庙仰韶墓地》被海外学者称为研究中国史前亲族组织的典范,打破了硬套社會发展规律教条的怪圈。他组织的多项大型考古,填补了中国考古史上的一系列空白,开创了史前仰韶时期新石器时代的考古研究先河。80岁时,张忠培依然奋斗在考古的第一线,仍积极奔赴考古现场进行考察研究。

2017年7月5日,张忠培逝世,享年83岁。

柯 俊

“我来自东方,那里有成千上万的人民在饥饿线上挣扎,一吨钢在那里的作用,远远超过一吨钢在英美的作用。”

他是材料物理学及科学技术史学家,是中国科学院资深院士,也是中国金属物理、冶金史学科奠基人。柯俊长期从事金属材料基础理论和发展的研究,发展了马氏体相变动力学;开拓冶金材料发展史的新领域,促进定量考古冶金学的发展。国际同行称他为贝茵体先生,因为他首次发现贝茵体切变机制,是贝茵体切变理论的创始人。

新中国成立后,他放弃了英国伯明翰大学高级讲师的职位,回到了祖国,为中国的钢铁事业付出了自己的一生。他投身钢铁生产时,中国的钢产量极度落后,如今他离开我们,中国钢产量已经位列全球第一。

2017年8月8日,柯俊逝世,享年101岁。

朱英国

“一粒种子可以改变一个世界,一个品种可以造福一个民族。”

他是中国工程院院士,是我国著名的遗传学家和水稻生物学家,是我国杂交水稻研究的先驱和杂交水稻事业的重要奠基人之一。他和研究团队选育的红莲型和马协型杂交稻新品种已累计推广上亿亩。

朱英国曾和科研人员一起培育出“红莲”第一代,而红莲型、袁隆平的野败型、日本的包台型,被国际公认为三大细胞质雄性不育类型,而且只有“野败型”和“红莲型”在生产中被大面积推广种植,并被冠以“东方魔稻”的美称。

自考上武汉大学生物系到毕业任教,朱英国院士常年坚持在科研一线,每晚不到12点难得休息,周末也经常加班。为了更好地进行培育实验,他带着大量科研材料,每年都会前往海南进行田野实验。他说:“条件改善了,艰苦奋斗的作风不能丢。工作决定了我们既要动脑,也要动手,必须到田间去。”

他对学业的专注延伸到了他对教育的认真,他对待学生从来都是细心和蔼、言传身教的,大年初一偶然回校拿材料的学生碰见他仍在伏案工作,年过七旬的他也会在酷暑时到田野里去帮助学生进行实验,病重期间遇到探望的学生,他仍然时刻关心他们的学习和生活,他一直坚持到离开的最后一刻。

我们认识袁隆平,也应该知道朱英国。

2017年8月9日,朱英国逝世,享年78岁。

南仁东

他是中国科学院国家天文台研究员,曾任FAST工程首席科学家兼总工程师,负责国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜(FAST)的科学技术工作。他和他的团队,可谓是中国的“天空之眼”。

1984年,南仁东就主持完成了欧洲及全球的十余次观测,成为全世界最顶尖的天文科学家之一。他曾在日本国立天文台担任客座教授,享受世界级别的科研条件和薪水,可他说,我得回国。他回来就任了中国科学院北京天文台副台长,并最终为中国的天文事业燃烧了自己的一生。

从1994年“中国天眼”项目预研究到2016年建成,南仁东虽然年事已高,且罹患肺癌,但他仍多次坚持亲自进行试验,亲眼见证自己22年的执着成为现实。

“中国天眼”坐落于贵州省,是我国具有自主知识产权,世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。它对宇宙的深入探测,有助于人类加深对宇宙起源和演化的了解。

它将势必带领中国乃至全世界看向更遥远的未来,然而它的创造者却在FAST“天眼”建成后的第二年,永远离开了。

2017年9月15日,南仁东逝世,享年72岁。

朱显谟

“倘若一切顺利,不再出现反复,像我这样年纪的人,也许还能看到‘黄河流碧水呢!”

他是中国著名的土壤学与水土保持专家,是中国科学院资深院士(地学部),是中国黄土区土壤及土壤侵蚀学科的开创者和奠基者,毕生致力于黄土高原水土保持与生态建设工作,为中国黄河中游的泥沙治理工作做出了巨大贡献。

1959年,为了支援大西北建设,朱显谟离开了生活和工作条件优越的南京,举家迁往西北农村,在没有卫生间和厨房,吃水还要到共用自来水龙头接的小平房里,朱显谟待了50多年,毫無怨言。20世纪80年代初,朱显谟提出的“黄土高原国土整治28字方略”,受到国家高度重视,而今在非汛期,黄河80%以上的河段是清的。2017年10月,接受采访的山西农民说:“黄河变清已经十多年了,有时候,水甚至是绿的。”

先生您看到了吗?

斯人已去,身后山清水秀。

2017年10月11日,朱显谟逝世,享年102岁。

吕必松

吕必松先生被称为“对外汉语专业最大的元老”。他在北语语文系首先创办了培养对外汉语师资的对外汉语教学专业,将对外汉语专业的种子播撒到了全国各地。孔子学院、HSK考试……这一切都绕不开吕必松先生的名字,他对于对外汉语教育的总体设计,为这一新兴学科打下了基础,推动了中国文化和中国语言走向世界。

2017年11月22日,吕必松逝世,享年82岁。

高伯龙

1951年毕业于清华大学,自1975年起,高伯龙便一直从事激光陀螺研制工作,率先对激光陀螺的基本理论进行深入、系统的研究;主持并研制成功有关激光陀螺的原理样机、实验室样机等。高伯龙率领的国防科大激光陀螺研究团队从零起步,在艰难险阻中开辟出了一条具有中国自主知识产权的研制激光陀螺的成功之路。

高伯龙曾深有感触地说:“外国有的、先进的,我们要跟踪,将来要有,但并不是说外国没有的我们不许有。”

2017年12月6日,高伯龙逝世,享年89岁。

余光中

他是当代著名作家、诗人、学者、翻译家,出生于南京,祖籍福建,因母亲原籍为江苏武进,故也自称“江南人”。代表作有《白玉苦瓜》《记忆像铁轨一样长》及《分水岭上》等,其诗作如《乡愁》《乡愁四韵》,散文如《听听那冷雨》《我的四个假想敌》等,被收录于大陆及港台语文课本。

小时候,

乡愁是一枚小小的邮票,

我在这头,

母亲在那头。

……

而现在,

乡愁是一湾浅浅的海峡,

我在这头,

大陆在那头。

一首《乡愁》,用诗句与深情,引起了海峡两岸人民的强烈共鸣。

自称为写作的“四度空间”,被誉为文坛的“璀璨五彩笔”,驰骋文坛逾半个世纪,他的才情与文思一时无两。他的离去,在文化的意义上,代表着一个时代的结束,那群流亡迁徙的怀乡之魂不知道又将飘向何方,不知他们还能否随着风吹回眷念的故土。

借用龙应台的话:“从疼痛彻骨的迁徙流亡思乡,到意气风发的‘希腊天空的追寻,到回眸凝视决定拥抱枋寮的泥土,再到最后在自己拥抱的泥土上又变成异乡人,余光中的一生就是一部跨世纪的疼痛文化史。”

2017年12月14日,余光中逝世,享年89岁。

童志鹏

他是中国工程院院士,是电子信息工程专家,也是中国电子科技集团电子科学研究院研究员、信息产业部科技委顾问。

1950年,他获得了美国威斯康星大学电机工程博士学位,拒绝了留美的机会后,回到祖国的怀抱,并主动申请到工业部门工作。从1957年到1965年,童志鹏主持完成了新一代军用电台、航空专用电台、航空雷达、地面微波接力通信设备等众多电子设备与系统的设计、生产。他主持研制成功的地面微波脉冲接力机、中国第一代机载雷达等电子设备与系统,后来成为“两弹一星”电子系统的核心装备。

他经历过抗战前线的惊心动魄,经历过“文革”时期的艰难险阻,坚持过了建设初期,最后看到了自己的坚持与奋斗带来的丰硕成果,晚年他曾书写自己的青年岁月:“我特别怀念当年相互切磋的同学少年,而今大家都是耄耋老人了。经历了风雨如磐的艰难岁月,我要用臧克家老人的一句话‘桑榆谁云黄昏近?老树东风红花多。”

2017年12月19日,童志鹏逝世,享年93岁。