追思

周其伦

一

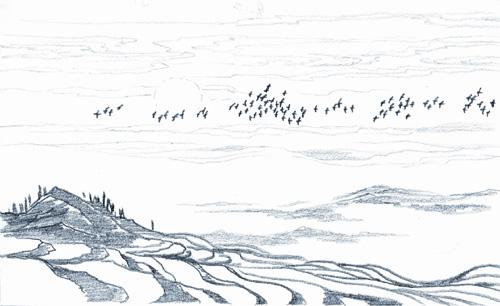

甘肃省张掖市的临泽县,在河西走廊的中部,县城不大而地域极为辽阔,人口不算多,却有着非常显著的西部苍凉特色。这里有茫茫的草原,有戈壁和大漠,还有横亘于广袤神奇的河西走廊南端的祁连山脉。

如果按纯粹的地理位置去考量,小小的临泽绝对是一处东西走向的交通要塞,即便是到了大力提倡“一带一路”的当下,临泽的地位,也是突出到无以复加。

如若内地人要西出阳关,要走向西域那更为广阔的天地,这里肯定是必经之地。临泽扼守“走廊”的要冲,即可前瞻更可以回望,客观地说,从一个小县城的角度去踅摸,临泽应该在我们的心目中占有着更为重要的地位,尤其是念起它对中国革命历史产生的重要影响,绝对是今天的我们应该去倾情关注的。但对于这样一个很有历史纵深感的西部县城,我在过去很长的一段时间里,对它的认知却很少很少,少到我几乎都不太能够说得出它的大致方位。当我知道了80多年前,惨烈而壮阔的“临泽突围”,就曾经鲜活地发生在这里时,我顿时为自己的无知感到羞愧。

我对“临泽突围”的了解,源于一次特别偶然的聊天。那是我在去西北探望我大姐的火车上,通过和乘客的聊天,才知悉临泽曾经在中国革命的恢宏画册上,曾经绘出过浓墨重彩的一笔。而且绘就这一笔的很多元素,我在大西南的重庆都似曾接触过,这让我的内心特别的不安和不甘。

临泽这个过去在我们大多数内地人心里,从来都是名不见经传的小地方,它能够引起我苦苦念想和殷殷关注,恐怕最主要缘由还得从我大姐说起。有一段时间里,我特别想更多地去了解“临泽”的前世今生,也更想对数次激荡我心潮的“临泽突围”有一次异乎寻常的邂逅。这是一种非常迫切的思绪,盘根错节地萦绕于我的脑海,循环往复挥之不去。

二

2015年的春节,我再一次去甘肃省白银市平川区的大姐家探亲,这一次西行的最大收益,就是让我“意外地”知晓了临泽的过往以及著名的“临泽突围”。

我的大姐夫是甘肃省靖远县人氏,抗美援朝时当兵,曾经雄赳赳气昂昂地跨过了鸭绿江,经历过包括上甘岭战役在内的九死一生后回国,在军旅生涯跋涉了几十年,最后以团级干部的身份,转业到位于白银市平川区的靖远矿务局,我大姐是地地道道的重庆妹子,自然也就早早地告别了重庆的温润与安闲,带着丝丝缕缕的乡情,随夫落户到遥远的大西北。

有了这层关系,我通过重庆到乌鲁木齐的火车多次到兰州辗转探亲,有了这样的情愫,我打小就对大西北发散出来的那种独特的人文情怀给予过不寻常的关注。西北人尾音沉重浓厚的话语,待人特别直率的性情,都给我留下非常深刻的印象。在这样的交往中,我爱上了兰州拉面,番茄鸡蛋拉条子,卖相粗糙但吃起来却非常爽口的凉皮。当然,我更是喜欢一到夏天,这里就会奉献出铺天盖地一望无际的瓜果桃梨。

我自认为对西北的宽阔无比和地广人稀也略有了解,但每次我的西行旅程,最远也是在兰州就“戛然而止”,对兰州以西的“大漠孤烟直”和“长河落日圆”,包括昆仑山、祁连山的壮美和天山南北的瑰丽,最终都只能停留在边塞诗人的诗行字面和铺天盖地的电影电视镜头里,要去亲身体验一番一直都是我的梦想。直到2017年的国庆长假后,我才得以与一帮重庆作家坐专列越过了兰州,走到了敦煌,走到了乌鲁木齐,还走到了喀什,不过这些都是后话了。

春运的人流浩浩荡荡,这是我们的国粹。说的人多了,经历的人也多了,大家似乎都不太在意。介乎春运中的我,充其量也就是一滴水,一旦汇入其中,那就再也无法独善其身。2015年春节,好不容易托人买到了能够去兰州的火车票,匆匆忙忙挤上列车,还没有来得及稳住心神,火车就徐徐启动。

与我铺位对应一个小伙子,听口音是西北人,好像是来重庆出差。他能够引起我的关注,是因为我注意到我们的车票都有一个共同的去处——柳园。

彼时我们都没有顺利地购买到去兰州的票,只能花更多的钱买到了兰州以远,近千公里外的柳园,相同遭遇的我们挤上了同一列火车的同一个车厢,这就多少有了些“同是天涯沦落人”的味道。

柳园在哪里,我不知道。小伙子告诉我,柳园是在甘肃和新疆的交界处,“远着呢”。他那厚重的尾音里标榜着他就是个正宗的西北人。他说他家就在兰州西去路上的临泽,本来还想到兰州后再转动车,谁知道竟歪打正着,这下他倒可以直接到临泽下车了。

我对临泽一点印象都没有,我到过的最远“西部”就是兰州。于是弱弱地问了一句,兰州离临泽有多远。

“不算远,但也不近,有二三百公里。大西北的特点嘛,那就是天高地阔,县与县之间的距离就有上百公里。”小伙子神色炫耀地向我介绍起临泽。临泽属于张掖市,西去的人到了临泽,才能算是走到河西走廊的门槛,对于莽莽苍苍的大西北,还只能说是在边缘徘徊。不要说青海、新疆了,即便是在甘肃省内,就还有武威、金昌、酒泉、敦煌这些城市。

他说的情况我在地图上看过,多少了解一点,但听他这样一讲,我还是很有些惊诧,一愣一愣的。以前,我常常自豪地对别人说起,我到过大西北,哪知道我所到过的兰州,仅仅只能算是在西北的边缘。

小伙子知道我是在报社工作后,突然闷声闷气地问了一句:“老师,你不可能不知道我们临泽吧?”

这一下,倒还真把我给问住了。说句大实话,我还真是不知道。再次弱弱地问他,临泽有什么特别的地方吗?小伙子的自豪溢于言表,出口就有些滔滔不绝。他说到了美丽旖旎的祁连山以及丹霞地貌,说到了戈壁滩的宽广和草原的邝美,还说到了小城的安详与宁静,说得最多的是80多年前的“临泽突围”,还告诉我有一部电影《惊沙》……

那次从重庆到兰州一天一夜的车程,听他介绍临泽,就成了我们聊天的主要功课。在他给我讲的很多话题中,我记住了最关键的词组“西路军”“臨泽突围”“秦基伟”,这是一些特别让我汗颜的元素。我心里纠结着这样一个问题,对于“西路军”,我们这代人大多都还是有所了解的,我们也大概知道这段历史在中国革命的历史进程中举足轻重作用,但是,我们为什么就没有能够把西路军的那段恢宏到惨烈壮举,与“临泽”这个小小的“城”联系起来一并思考呢。

三

客观地说,我阅读的书籍不能算少,爱好也算比较广泛。不能说就是见多识广,但对于很多知识结点的思考,我自己感觉还是做得比较到位的。

可是,在我脑海里现存的知识储备中,居然对“临泽突围”这么大一个事件的转呈起合,生疏到寡闻的地步,这是让我特别不能容忍的忽略。

80多年前的西路军,是红军在长征胜利会师后的又一次重大举动,它在我们军队的历史构建中有着举足轻重的地位;而构成西路军的其中一路,就是从我大姐他们现在所居住的靖远开拔西去的;西路军的将士们,闯荡于茫茫戈壁,左冲右突地为撒播中国革命的火种,创造着不世的功勋;特巧的是,在我工作的报社办公楼旁边的小山峦上,还建有一座秦基伟将军题写碑刻的将军亭。以前,我曾经多次在相关的文章中写到这些史事,特别讴歌过秦基伟将军在“临泽突围”中作为护卫队长所做出的杰出贡献。

但我真的是从来都没有把这些元素,和现实中鲜活灵动的小小临泽县串联起来,这就让我的认知出现了盲点,我觉得这是我最忌讳的。我在想,假如有那么一天,我能够俯身于临泽这块神奇的大地,在静穆恢宏的西路军陵园里伫立,我还能够如此坦然地面对那里掩埋在此的无数先烈吗?我不敢想。

最为可怕的是,真的到了那一天,假如我都还不能够把这些相关知识串联在一起,构筑起我心中最最美好文字,那我此身关于西路军的作品也就白读了。我不能原谅我自己的孟浪,没有很好地做到融会贯通,没有把过往史料与几乎就要触手可及的“临泽”,进行有机地串联,这对我来说无疑就是一次事故。

四

我大姐夫行伍出身,率性真诚,但也不乏心思缜密,他见我那几天都食不甘味,不断地问我咋了。

实在是拗不过一个八旬老人的问询,我惴惴不安地问他,你知道西路军吗,他眼光倏忽一亮:知道啊。他接着给我说,他在很小的时候就听大人们讲过。他回忆起老家靖远的黄河边上,他回忆起家乡的况味,尤其当他回味着当地各民族间的关系时,眼中还有些许的泪花闪闪。他告诉我,他当年立志从军,在很大的程度上,也多少受到了西路军在他们家乡辗转迂回,宣传革命的影响。大姐夫还告诉我,现在“西路军”的人,健在的已经不多了,要是早几年,他就会带我去见见那些人。

我再一次痛心疾首。

回到重庆,我就再也按捺不住蓬勃的思绪,对于西北,对于西路军,对于先前几乎未知的临泽小城,来了一个彻彻底底大搜羅,感谢我多年采访的历练,积累下来了众多史料素材,也感谢无边无际的网络资讯,终于让我能够重新感受一番“临泽突围”的惨烈过往。

如今的临泽县,城内安宁祥和,城外天高地阔。汉族、回族、裕固族等11个民族的人民在这里安居乐业,可谓是河西走廊一颗闪耀的璀璨明珠。

80多年前发生在这里的“临泽突围”,就整个事件的脉络,可能很多人都知道,至少是听说过,但是这次壮烈的举动,对中国革命的影响以及对临泽这个人口不多的县城崛起的意义,却是旁人无法知晓的。

有一点我们还必须加深认识,“临泽突围”是中国工农红军作战史上,一次非常著名的以弱胜强、以少胜多的经典之役,它对于鼓舞当时红军的士气,扩大长征后期的影响,作用不可低估。

80多年前,刚刚经历了会宁大会师的喜悦,以红四方面军为主的红军一部,从数路转战河西走廊,人数最多的时候达到了两万多,他们闯沙滩走戈壁,是在经历了艰苦卓绝的万里长征后,为红军队伍能够求得更大的生存空间和更快的发展速度,毅然决然地向广袤的大西北进军的一次伟大尝试和壮举。

疲惫不堪的红军指战员们一路逶迤西去,沿路播下革命的火种,还要时刻面对顽敌“马匪”的无情骚扰和惨重袭击。“西路军”与“马匪”部队发生了大小100多次战斗,天时与地利都不占优的红军战士硬是凭借着豪迈的英雄气概,在这片广袤无垠人烟稀少的土地上,与凶残的匪徒进行着巧妙的周旋,最后在临泽这个被荒漠之地掩映的小城里,演绎了一场以少胜多胜利突围的壮丽凯歌。在这些发生在临泽极其周边的大大小小遭遇战中,最为惊险、最为惨烈也最撼人心魄的当属史料记录得最扑朔迷离的“临泽突围”。

史料称,当年的临泽县仅仅只是西路军供给部的所在地,按这样的不对配置去设想,这里的伤兵和女战士必然会占有很大比重。在临泽城的供给总部,是西路军全军的生命线。这里,有驮着全军经费的辎重部队;有全军唯一能够造手榴弹和子弹的小小兵工厂;有战地医院;有后勤供给部门,除了仅有的一个警卫连外,大多都是缺乏实战的干部队和几百个女同志及勤杂人员,兵员缺少,但任务相当繁重。

“临泽突围”的前后,西路军早已人困马乏,而转头过来围攻临泽的马匪在此前不久,曾趁红五军在高台县立足未稳,对高台进行了残酷的血洗,致使红五军在没有援兵、缺少粮食和弹药且水土不服的境况下,决绝地战斗到生命的最后一刻,全部将士壮烈牺牲。

血洗了高台的马匪气焰嚣张,他们气势汹汹地咬住临泽后,曾经狂妄地喧嚣,“高台的红五军都全军覆灭了,你一个管供给的后勤部队能够支撑几天?”顽匪大兵压境,临泽岌岌可危,数天里在临泽境内的蓼泉、倪家营、西柳沟、梨园口等地,分散的红军队伍与凶悍的马匪浴血奋战了七十余天,先后有数以千计的烈士壮烈牺牲在这块大地上。

据我大姐讲,当年她的老人公,也就是我姐夫的生父,每每一说起那场战斗的惨烈都唏嘘不已暗自摇头。而实际上,他还不是亲历者,他只是听到他的亲戚朋友一次次惟妙惟肖的叙述,因此在他的脑海里就有了一幕幕挥之不去的阴影。

1937年的1月,战斗集中在小小的临泽县城。当年的护卫队长秦基伟率一个只有几十人的护卫队,掩护着西路军的总后勤部,被趾高气扬的敌人包围于在临泽小县城里,即便是如此,护卫队也凭借着有利的地形顶住了马匪的数十次猖狂围剿和炮火袭击,并且还机智地利用敌军喘息的间隙成功突围,随后终于在经过了较长时间的周旋和苦战,才得以与30军会合。战斗惨烈程度无与伦比,马匪毫无人性的杀戮浸透史册。从总体上看,西路军的战略远征,到最后还是以失利告终,但是西路军征战河西走廊,烛照临泽的辉煌战斗片段,也渲染成了临泽历史天空上的那一抹最瑰丽的亮色。

临泽县为了纪念西路军的这一丰功伟绩,于1986开始建立了临泽烈士陵园,陵园内珍藏着西路军的诸多珍贵文物、书画作品以及反映西路军鏖战临泽时期的史料书籍和光盘等珍贵史料,集中地反映出了西路军战士不屈不挠、血战河西的英雄群像,向世人展示出一幅幅感人泪下的历史画卷。

从我个人的情感涟漪说起来,我是应该对临泽有些感觉的。因为由于家庭的变故,我是我大姐抚养成人的,而我大姐已经在这块土地上定居了20多年。由于这样的缘故,我去过这里很多次,而我多次走过的兰州、靖远,就人文风情与地理环境来说,已经与先烈们曾经血战的临泽,可谓唇齿相依,很有其地域风貌的接近性。

我那么多次的兰州之行,居然都没有想到再把自己的脚步往西挪动挪动,因此我很长一段时间里都对自己多次与“临泽突围”擦肩而过深感遗憾。当我以这篇短文记录下我对临泽的缕缕思绪时,初衷肯定是为了表达我对“临泽突围”所有先烈们的祭奠,还有一点我想特别说明,那就是我们还应该对我大姐他们那一代人,当年抛家舍业,执拗地闯荡大西北,并在遥远的西部安居乐业的内地人表达一分敬重。

2017年的10月17日清晨,载着我们“探寻南疆”的西去专列从喀什回程途中,在临泽有一次短暂停留,巧的是,从我的车窗望出去,临泽这个站名赫然映入眼帘,一下就让我的思绪飘飞到很远很远。

在列车缓缓的启动中,夜幕已渐渐退却,晨光正扑面而来,远山近水温婉如初,临泽县城宁静祥和,我突然想到了临泽县文联有我联系过的甘肃散文作家王升君,于是,发微信给他:小王,我现在就路过你们临泽呢,看到而今的临泽了,真美。不一会,他回信了:周老师早,你要是能够走下火车,你一定会感受到临泽更多彩的魅力。随后是他发的一串欣悦表情。