台北:从温州街到武昌街

书玉

这是一个既能让人独处却不会孤单的地方,如同颤声,独唱需要合唱的支持。……那片刻间亲切甜美的冷漠,令人享受。

——波尔嘉 (Alfred Polgar)

一

这次来台北,住在温州街二十二巷的台大客籍学人宿舍。温州街一带是台北著名的文化地标。日本殖民统治时期有很多日本人住在此地, 至今仍有一些日式房屋改建的痕迹。一九四九年以后也是外省人,尤其是知识分子和文化人聚集的地方。当年张道藩就在温州街上给他的情人蒋碧微购置过一处日式小院。我住的这一段时间,在每天来来回回的路上, 依次发现了殷海光、梁实秋和在此写了《巨流河》的齐邦媛的故居。

梁实秋故居

因为靠近台湾大学和台湾师范大学等著名高校,这一带是台北最有书卷气和文化感的地方。从古亭到公馆一带的商圈,除了专门做大学生生意的衣服摊、小吃街和各种特色创意小店,还密布着几十家独立书店和二十多家人文咖啡馆。而且它们分布在街头巷尾,龙泉街、永康街、青田街、丽水街,再加上北边的同安街, 以及主路罗斯福路。让我这个文艺中年,日夜徜徉其间,享受着精神文化的饕餮盛宴。

逛这里的书店时,就会想起当年有名的“温罗汀行动联盟”。台湾二十世纪八九十年代社会商品化急剧加快,很多资本雄厚、以盈利为主的大型连锁书店,如诚品、金石堂和联经,侵吞了独立书店的空间。二○○五年春天,一些代表着温州街、罗斯福路和汀州路周边的小众人文书店,串联起来, 联合抵制书店商业连锁化的狂潮。如今又是十几年过去了,当年的一些书店已然消逝,还有一些仍然屹立,如秋水堂、山外图书社,当然还有更多的新书店涌现出来,像胡思二手书,专营简体书的明目书社等。每个书店门面大小不一样,各有各的特色,它们的背景经历听上去也很沧桑,布满台北文化历史中的轶事趣闻。有时在巷子里一转身,在一个敞开的车库改造的小店铺,或者在熙熙攘攘的大街上,一个通往地下的楼梯间,就会看到书店的标识。它们的主人多亲自坐镇,似乎并不是在做生意,而是随心性所至,消磨打发时光而已。把家里的陈年旧物,那些自己珍惜收藏的東西, 拿出来翻晒, 或者修复;与碰巧经过的也是爱好者的路人分享。如果双方都有空闲,还可以借机聊聊,交换一下自己读书藏书的个中体味。都是真正的爱书人,没有那么多的利益打算,那么多的商业气息。

秋水堂书店

除了独立书店,我在温州街一带体会最深的还有人文咖啡馆, 因为我们楼下 就是一家叫“栾树下”的咖啡馆。在台逗留的六个星期里,它几乎成了我的书房。

二

像温州街一带很多的咖啡馆一样,“栾树下”门脸不大。有一张坐六到八人的大桌,五六张两三人的小桌, 一对矮矮的沙发,里面还有一间隔出来的雅间,也只能容纳两三张小桌子。院外的栅栏上贴着海报,有咖啡和各式奶茶,也有简餐和蛋糕甜点,这就是台北很普遍的咖啡简餐厅,有点像香港的茶餐厅。简单,方便,但多了一点从容和文化气。

“栾树下”其实是经典创意出版社编辑部经营的,我经常看到编辑模样的男女围在那张大桌子旁讨论问题。店内用几个大书架隔开咖啡馆的不同空间,陈列林林总总的人文艺术书籍,多是近些年出版的,主要是文学、哲学、历史、人文旅游等等。据我观察,虽然台湾图书市场很小,但爱书读书甚至押上家产搞出版的大有人在。走进“栾树下”,自然觉得这儿很有书卷气。往来咖啡馆的也多是出版人、编辑和读书人,他们或轻声讨论问题,或埋头读自己的书,背景音乐也轻缓低调。于是,我成了“栾树下”的常客,甚至会朋友,都要邀请他们来这里。

另一个我常常光顾的去处,就是大安森林公园对面小巷里的“飞页书餐厅”。“飞页”美丽能干的老板叶丽晴女士,也是远景出版公司的执行人。说起远景,大凡了解台湾文学出版的人都知道。一九七四年沈登恩与王荣文、邓维桢等创办远景,大规模系统译介外国名著,出版了《世界文学全集》一百三十种。远景还致力于推广台湾文学,召集了如黄春明、陈映真、白先勇、陈若曦和高阳等重量级作家,并出版了台湾前辈作家如钟理和、吴浊流等人的全集,以及钟肇政、叶石涛主编的《光复前台湾文学全集》。但后来合伙人之间意见相左,沈登恩因为执意出版诺贝尔文学奖全集受挫,从理想巅峰直落财务深渊。远景从此一蹶不振,沈先生也于二○○四年去世。

“栾树下”咖啡馆

沈夫人叶丽晴没有放弃远景的事业,并于二○一五年创办了这家集二手书店、艺文活动和文人餐饮于一体的“飞页书餐厅”。店内楼下有近七千本文史哲和艺术类二手书,楼上的新书展列的是时下台湾依然惨淡经营的文学出版物,像联经、联合文学、远流,还有远景自己的书。精心布置的空间里,处处是台湾文化历史的痕迹:墙上是大量不同时期的文人墨宝,书桌上是各类手稿和文献, 书箱里堆积着大量的黑胶唱片,甚至它的餐饮用具上都印有几十年里在岛屿上写作的诸位笔耕者的介绍。

“飞页” 的特色是举办各种艺文展览和文史讲座。上一次访台我在“飞页”有幸参加了洛夫《石室之死亡》重版的发布会活动。台湾的新老诗人济济一堂,我在那里认识了诗人向明、罗智成、管管,以及几位大学教授和评论家。临走前也是在“飞页”,又参加了李敖的讲座“我与《文星》杂志”。就在那次活动上,李敖宣布他患了癌症,但言谈之间依然嬉笑怒骂。那一天,为了配合讲座,“飞页”满满一大面墙壁上陈列着《文星》的所有各期刊物,提醒着人们,《文星》杂志曾是二十世纪五六十年代台湾最重要的刊物之一。

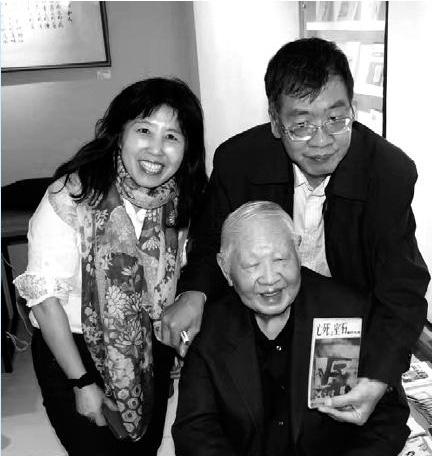

作者与洛夫、杨树清

这次来台,与十几年未见的陈怡真联络上。陈怡真当年是《中国时报》人间副刊的主编,见证了台湾二十世纪八九十年代的文化出版。所以我们就约在“飞页”共进午餐。吃饭期间,老板叶丽晴和作家杨树清加入进来,对远景和其他文化出版的历史和近况不断唏嘘感慨。饭后正好赶上远景的新书发布会,却又让我感受到几许新气息。

“飞页”组织的每次活动都是由业内行家精心筹划。当然有商业的动机,卖书卖餐饮,建立商业资源和人脉,但也有底蕴和深度,是很好的公共领域的扩展。对于我这个好奇的过客,更是一个不可多得的了解台湾的文化历史的机会。

三

台北的咖啡馆(大多也都卖茶饮品)各种各样,有整齐单一的国际连锁店, 像星巴克、丹堤、伯朗,也有以本土和特色为卖点的个性咖啡馆,我看到过以自行车为主题的, 还有以拼画游戏为主题的, 甚至有以布拉格为主题的。在跨国雄厚资本高压下竞争激烈的咖啡馆市场,街头巷尾仍然有各色咖啡馆前仆后继。大概没人能说出台北有多少家咖啡馆,很可能成千上万。台湾虽然这十几年经济低迷,但是毕竟生活水准已经是发达地区。从这个城市的消费热点,从各种创意工业的流行到各式咖啡馆餐馆这类消费热点的层出不穷,可以看出这也是一个在基本生存需求得到了满足之后,人们可以在生活品质上下功夫的地方。你看任何一本台北导览,比如我手头的一本《Youbike游台北》, 里面介绍的就是美食小吃、公园美景和文创小店, 地地道道的“小确幸”。

我在诚品看到刚出版的一本书,就叫《台北瘾咖啡》。书里介绍了台北七十家风格各异的咖啡店。从职人到深夜,从电影主题到异国情调设计,从甜点系列到手冲咖啡,实在是咖啡瘾君子的指南。但我其实并不是一个咖啡瘾君子,在温哥华和悉尼的家中自己很少煮咖啡。咖啡馆对我来说,更是一个环境和气氛,一个可以与他人会面沟通的场地,有点像以前北京的茶馆。我在台北最地道的咖啡经验,就是跟一位朋友去湛卢喝了手冲咖啡。而大多数情况都是一杯美式咖啡或者一壶奶茶而已。

因此从我的角度,台北最特别也最不能错过的当推它的人文咖啡馆,像“栾树下”“飞页”这样的,光在公馆区附近就有二十多家。所谓的人文咖啡馆,就是“咖啡店经营者愿意开放自己的营利空间,举办各项文艺活动或文化展演,并作为文人聚集的一个文化场域”。这些咖啡馆其实和台北的文人活动和文化传统有很大的关系,这种关系,一本由吴美枝写的《台北咖啡馆:人文光影纪事》作了较为系统的梳理。我也在“栾树下”的书架上看到了这本书。

松山创意园的阅乐书店

根据吴美枝的研究,台湾在二十世纪初就引进了源于西方的咖啡馆。日本殖民统治时期,台北的咖啡馆主要集中在城内的乐町,万华的西门町,以及大稻埕的大平町,都是娱乐商业繁华的地带,多是文人艺术家聚会的地方。这也是经由日本介绍的欧美休闲生活的一个方面。台湾大规模种植咖啡也是由此开始,二十世纪三十年代成为主要经济作物,供应日本,甚至远销英国。直到五十年代,台湾的咖啡在亚洲还有一席之地,但是后来因为管理部门不重视, 产量不足,没有竞争力,咖啡产业逐渐没落。

插一句题外话, 据我在自然作家刘克襄所做的一次演讲中了解到,台湾咖啡种植复兴是近二十年的事。九二一大地震后,人们发现台湾中部等地大规模的泥石流是因为槟榔树的原因。因此管理部门和环境组织鼓励农民种植水土保持性较强的棕榈树和咖啡树,尤其是两种植物混植。而台湾社会对咖啡饮品的需要,也为咖啡种植提供了很好的市场。由此咖啡成了台湾新兴的经济作物。云林古坑、台中东势出产的台湾高山咖啡尤其著名。

与咖啡种植相比,台北的咖啡馆文化则与台湾的人文环境关系更密切些。

可能因为繁复的历史和多元的居民构成,台湾是一个高度接受外来文化的地方。咖啡馆能够流行固然跟这一特点有关,但在吴美枝的笔下,台北咖啡馆文化的成长还与曾经政治文化高压禁锢的历史与环境有关。换句话说,咖啡館曾经是在公共场域并不发达的社会里,“文艺激荡,思想冲撞的地方, 是知识分子、艺术家和学生们借西洋文化来与官方抗衡、抱团和喘息的地方”。二十世纪五十年代初期“以聆听西洋古典音乐为主,之后有一批创作前卫艺术及超现实诗歌的现代艺术家与诗人进驻,随后现代主义文学在此萌芽发展……文人借由西方文艺作为逃避现实的出口,使得咖啡馆成为文人消极抵抗官方文艺的文化领域”。

白鹿洞书店

到了二十世纪八十年代, 台湾经济发展,商品社会和消费文化逐渐形成。都市里咖啡馆大规模兴起,进咖啡馆成为日常行为。咖啡馆也进一步世俗化。九十年代初解严以后,在一个多元变动的社会,后现代主义成了文化创造的灵感。人文咖啡馆与小剧场、美术展览、乐团演出以及书店出版社结合起来,出现了像“聂鲁达”“甜蜜蜜”“流浪观点” (专门放映纪录片)、“摇滚看守所”和 “海边的卡夫卡”等著名的咖啡馆。

从古典音乐、文人阅读写作, 到大众流行文化,台北的咖啡馆在一个变动的社会里,名副其实地充当了文艺圈的归属认同与展示自我的公共空间。它也在许多文人的回忆与文字中, 或真实或虚构地成为他们集体成长的人生学校,比如刘大任的《浮游群落》、季季的《寻找一条河》、朱少麟的《伤心咖啡馆之歌》,当然还有白先勇的《明星咖啡馆》。

四

武昌街上的明星咖啡馆在台北文化圈已经成了一个传奇。在离开台北的前夜,我终于一偿夙愿,和一位朋友去那里喝了咖啡。

晚饭是在中山堂对面的梅门防空洞的“洞素食餐厅”。餐厅所在的这所大楼建有很好的防空洞,被李鳳山师父梅门买下后,用作梅派师徒在衣食住行中传道练功的一个场所,里面的服务生都是义工,以师姐师兄相称。餐厅雅致安静,套餐口味简朴纯粹,廊道两边橱窗里有陶瓷艺术品的展览。

吃完晚饭我们就溜达着走向明星咖啡馆。不到十分钟的工夫,就看到“台湾省城隍庙”热闹的灯火。庙的街对面,就是有五六十年历史的明星咖啡馆。

“明星”咖啡馆

由白俄老板开的明星咖啡馆民国时期在上海就有。台北的这家是一九四九年初开业的,后交由简锦锥经营。“明星”所以名气很大,是因为蒋经国的太太蒋方良思念家乡的味道,常到这里买俄式面包点心。我们在二楼的楼梯角,就看到二十世纪二十年代上海老明星的照片,还有俄文介绍。

但“明星”在文艺圈中出名是在二十世纪六十年代中期以后,艺文界人士在此聚集,此地成了台北的文化沙龙。陈映真、黄春明、白先勇在此编《笔汇》《文学季刊》《现代文学》,台大外文系的学生在此讨论现代主义,很多诗友、作家也在此约会交际。简老板对文学青年们友好尊重,不以势利待人,“明星”因此成了文学青年的朝圣之地。我采访台北文化的活化石诗人管管时,八十岁的老人就动情地跟我讲,当年还是兵哥的他每次有回岛休假的机会都会来“明星”,希望一睹那些名人作家。而诗人周梦蝶在“明星”下面的骑楼摆了个书摊,都是他挑选的佛学和现代诗歌的书。在简老板的照顾下,一摆二十一年,是地道的闹市里的隐逸者。“那时人们的标配是光顾周的书摊,到明星喝咖啡,浏览文学杂志。”这些人和书物的照片如今摆在玻璃陈列柜里,写《台北人》时的白先勇和写《蝉》时的林怀民都还那么年轻!

“明星”二十世纪八十年代末曾一度歇业。二○○四年在西区再造的号召下又重新开幕。楼上两层,窗帷低垂,旧式卡座,花式吊灯,都是按原来的样子布置。桌上摆放的灯罩,墙上挂着的油画,都是台湾画家李梅树的作品。色彩斑斓,但是有些旧意,与咖啡馆的整个风格一致,充满了低调厚重的华贵,带着一种过去时光的温暖与感伤,是一个时代的背影。

临窗可以看到对面城隍庙的灯光烟火。我们坐到打烊, 沿着狭窄的楼梯下楼。骑楼柱间,灯光明暗处,却不见那位瘦瘦高高的诗人。