笔墨·境界·修辞

蒋原伦

我周围的同龄人,退休后有不少在学国画,而且是画山水居多,画花鸟鱼虫的相对少些。他们为何要学国画,而且是山水画?说实话,在大都市里,画高楼大厦、马路广场、熙熙攘攘的人群容易,画花鸟鱼虫也可以,就是画山水基本上没有摹本。但是现在的情形,学国画在一些人那里好像就是学画山水,而掌握一些表现山石、草木、云水的具体技能和皴擦点染的笔法等,就算是掌握了国画的基本功。当然具体到个人,为何学画山水的答案是多样的,如果从总体看,那就是一种文化惯性。

对于许多人来说,山水画某种意义上是人生修养的代名词,年轻时没有时间没有机会,所以现在补上这一课。其实对于我们这个民族来说也是如此,山水画成为民族文化基因的一个组成部分。我们的楼堂馆所的装饰,挂壁的大多是山水画,典型的代表是北京的人民大会堂,不同的时期悬挂不同的山水画。当然留给我印象最深的,是当年傅抱石和关山月的巨幅山水《江山如此多娇》,不是因为亲见,而是从不同的媒体渠道所获知。

中国的山水画和中国的古典诗词是我们生活的一部分,但它不是日常生活中最基本的部分,而是日常生活以上的那个部分。我常常想,在中國古代,山水画在一部分文化人的生活中,起着怎样的作用?

在五代和北宋以前,山水也是画家笔下的对象和题材,如何来处理它们,其实是一件有点头痛的难题,张彦远在画论中所谓“水不容泛”“人大于山”就是指类似的状况,画家们在描绘山水时,尚未掌握相应的技能和处理方法,那时的人们比今天的我们离山水近得多,人们就生活在山水之中,山水不是人生的修养和境界的代名词,它是人类要应对和克服的对象,所以有愚公移山的故事流传。

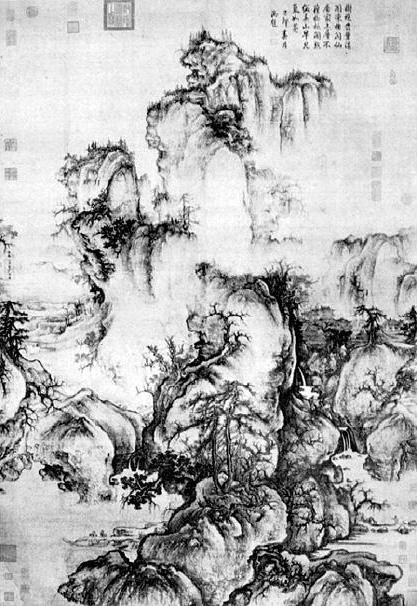

范宽《溪山行旅图》(局部)

这种情形到了五代和北宋有了大的改观,出现了以荆浩、关仝、李成、范宽、郭熙等一批画家,中国的山水画进入了成熟期,从那个时候到现在,中国山水画的大格局好像就奠定了,此后的变化基本在笔墨技法上。有学者从媒介学角度出发,讨论了国画笔墨技法的进展,认为这跟元代以来,宣纸的规模生产和制作工艺的提高有很大关系。或可说宣纸的讲究和宣纸品类的名目繁多,是对应笔墨的表现力的。所谓“轻似蝉翼白如雪,抖似细绸不闻声”,并非其天生丽质,宣纸的柔韧性、润墨性、吸水性和纹理细匀等等优良特质,应该是在工艺水准不断改进过程中达成的,作为媒材,宣纸是国画笔墨技法能够日益精湛的物质基础。

如果我们不了解笔墨技法,就无法看出山水画的门道来。就是说在宋以后的一千年时间里,中国的山水画基本上不是一个画什么的问题,而是集中在怎样画的层面上,亦即所画的对象是不容置疑的,关键在于怎样表现。而且表现的不是现实生活所见的山水,亦即山水被抽象出来,成为普遍意义的山水,山水作为一种程式,出现在文人画中。像黄公望这样具体标出地点的富春山居图,在山水画中似并不占多数。即便表明了具体的地点,也不说明就是环境的写实表现。因为中国的山水画从来不以再现为目的,画得像不是有艺术修养或文化修养的表现,有时反而会显露出某种匠气,中国画讲究的是似与不似之间,难怪东坡先生有言:“论画以形似,见与儿童邻。”

就似与不似的问题深入下去,或可以联系到西方的现代艺术和现代画。西方的象征主义、表现主义和超现实主义等是在对古典主义和再现艺术的颠覆过程中得到发展的,只有对西方的模仿论和再现艺术有所理解,才能深切领悟西方现代主义崛起的历史背景。而中国画似没有这样明显的对前人的颠覆,尽管绘画的题材同样来自现实生活,由于没有形成坚固的写实传统和相应的理念,也就没有再现和表现的绝然分野。每一代画家都在传统中不断增添新的技法和表现手段,故使得山水画绵延相传,几乎成为国画的代名词。如果说西方的表现主义,主要表现的是画家个人的主观感受的话,那么中国画家对山水的表现不完全是出于个人的感受,更多的是对这样一个山水画传统的不断再理解、修正和再表达。也因此我愿意将它们称为修辞传统。

黄公望《富春山居图》(局部)

从修辞传统的角度出发,也许就能理解就前些日子在故宫展出的《千里江山图》所引起的轰动。不同的艺术评论家从不同的立场和角度出发,阐释了这幅被誉为“近千年来青绿山水画第一神品”的画作,并揭示画家是如何在传统中承先启后,怎样做到“技法精进”又“古意与创新兼备”的。如邵仄炯在《愿“千里江山”重启我们对于山水的感知力》一文中,讲了该画的几个特点:一、平面与立体的演绎,二、水墨与青绿的变奏,三、笔墨与心性的交融(《文汇报》2017年10月18日)。另一篇文章是桑农的《〈千里江山图〉中的历史密码》,该文就是从表现的角度来讨论此画的文化和政治含义。作者认为北宋画坛有两种山水模式,对后世产生深远影响,一是宫廷画中的“江山图”,一是文人绘画中的“云山图”。这里“江山”一词,不只是一个地理学概念,常常用来指代国家,而具有文化学和政治学的内涵。且看“图中的主峰一目了然。那座最高的大山顶天立地,仿佛是君主。其他略低的山峰或簇拥左右,或遥相呼应,连绵不断,仿佛是各级官吏,依次排列,共同构成了国家行政秩序的象征图景。”(《读书》2017年第10期)当然,也有学者认为所谓“江山”云云,也可以看成是文化人精神视野的一种体现。

无论云山也罢,江山也罢,今天我们蜗居在闹市的公寓楼中,遥想山水之美,之和谐,之令人陶醉,故将我们的理想寄托在远方的名山大川,还有些许缘由。为何那时的文化人也将满腔情怀寄托在山水之上?既然那时的文化人本身就处在非工业化的社会环境之中,山水田园就在他们的周围,为何仍然能成为他们的寄托对象?这就不能不从我们的文化传统和人生信仰上查找原因。

王希孟《千里江山图》(局部)

我们知道宋以后,陶渊明诗歌的地位明显提高,陶诗的吟咏自然,《归园田居》或《桃花源记》等所表达出来的境界,都成为文人所向往的境界。可以说,陶诗所表现的山水田园,既是大自然的山水,更是世外桃源的山水。考证陶渊明笔下的桃花源到底在何方?是在湖南某地,还是在家乡浔阳附近?是徒劳的。若根据自然环境来印证,在神州大地可以寻觅到的样本不会在少数,如“山中宰相”陶弘景所隐居的茅山,或许也是这般的桃源之地,我们知晓那里“岭上有白云”,脚下有“清流见底”,可见桃花源并不一定囿于某个特定的空间,它存在于千山万水之间,当然更存在于陶渊明的心中,在他的情怀里。这里的关键不是空间,而是要剔除时间。所谓流俗,其实就是时间。因此桃花源中人“不知有汉,无论魏晋”。

中国的山水画与上述诗文相仿,它表现的是画家最惬意的自然空间,拒绝的是时间,是现世!所以它成为文化人脱离俗世,或逃避官场的一条途径,也可以看成是文化人对高于眼前现实生活的一种寄托。这一寄托一直延续到现在,如我们武侠小说中大侠的作为,除暴安良后就遁世而去,寻一处山水宝地,逍遥化外。这是因为在中国人传统的信仰中,是没有天堂的,倒是有世外桃源。想必跟老子和庄子的思想有渊源关系。

由此可以说,中国的山水画最初是来自画家对大自然、对生活的观察、体悟和描绘。慢慢地在演进过程中,由于山水空间演变为人生的理想空间和境界空间,所以自然山水成为一个与世俗社会平行的另类空间,于是山水画的题材仿佛凝固起来了,画家们对绘画的技法或者说修辞手段的关注取代了对绘画题材和绘画对象的关注。即文人们除了对山水和特定的几种花鸟鱼虫感兴趣,对其他的大自然现象的兴趣和关注(当然更包括社会现象和生活百态)几乎统统被屏蔽。多少年以来,文人画的对象就集中在这样一个狭小的几近固定的题材领域中,一再被表现和重复表现。当然,文人画在题材这个领域虽然没有广度上的拓展,但是在深度上,即在另一个维度上,却有上千年的绵延。于是绘画技法和与此相关联的表现手段及其漫长的表现历史渐渐成为独立的关注对象,并且越到后期,绘画技法和表现手段越是可能演变为某种程式或套路。前期的山水画论如郭熙的《林泉高致》等,是有表现观念到表现技法的呼应的,即有“画意”的引领,然后再落到“画诀”上:“山水先理会大山,名为主峰。主峰已定,方作以次……” “林石先理会大松,名为宗老,宗老意定,方作以次……”

郭熙《早春圖》

再深入一步到描摹具体物象,则是“山有戴土,山有戴石。土山戴石,林木瘦耸;石山戴土,林木肥茂。木有在山,木有在水。在山者,土厚之处有千尺之松;在水者,土薄处有数尺之檗。水有流水,石有盘石;水有瀑布,石有怪石。瀑布练飞于林木表,怪石虎蹲于路隅。雨有欲雨,雪有欲雪;雨有大雨,雪有大雪;雨有雨霁,雪有雪霁;风有急风,云有归云;风有大风,云有轻云。大风有吹沙走石之势,轻云有薄罗引素之容。店舍依溪不依水冲,依溪以近水,不依水冲以为害。或有依水冲者,水虽冲之,必无水害处也。村落依陆不依山,依陆以便耕,不依山以为耕远。或有依山者,山之间必有可耕处也”。

由宋到明清,山水画总体上是一脉相传,但落实到细微的画法上各有千秋,也因此像董其昌在其《画禅室随笔》中似更加突出“画诀”。在许多明清画家的著述中,亦颇多《画诀》类似的出版物,如笪重光的《画诠》,秦祖永的《桐阴画诀》《桐阴论画》等等,都进入到十分具体的笔墨技巧之中。譬如“画须先工树木,但四面有枝为难耳。山不必多,以简为贵”。如“作云林画,须用侧笔,有轻有重,不得用圆笔。其佳处在笔法秀峭耳”(董其昌《画禅室随笔》)。再如“松叶宜厚,画松平顶多於直顶。画松正与画柳相反,画柳从下分枝,画松枝在树杪。柳枝向上,松枝两分。画柳根多,画松根少,松宜直,柳宜欹。松针宜平”(龚贤《画诀》)。又如“作画最忌湿笔,锋芒全为墨华淹渍,便不能著力矣。去湿之法,莫如用干”,“用笔要沉著,沉著则笔不浮,又要虚灵,虚灵则笔不板,解此用笔,自有逐渐改观之效”(秦祖永《桐阴画诀》)。从内容看,这些像是对初学者而言,感觉上是在做普及工作,指点入门路径。同时也表明在当时,人们对绘画经验的积累和某些程式的运用已经有了相当老到的认识和总结,并且这些经验和总结进入了出版和传播过程。

由于山水画在其传播过程中构成了自身的修辞传统,因此在二十世纪初西风东渐,西方的写实传统进入中国时,特别是苏联的教授(如马克西莫夫等)进入中央美院执教的二十世纪五十年代,我们的国画传统受到了挑战和质疑,因为从写实传统看,修辞传统的过度发展有点本末倒置,首先在物象的呈现上,国画不是从真实再现出发的(批评者如果从再现立场出发,对国画的批评真是多多,如光线的来源不真实,也没有视角的聚焦等等),所以与此有关的修辞和手法都是离谱的。

这里不由想起吴冠中关于“笔墨等于零”所引起的一场争论。吴先生的言论是由一位国画家在美国用中国的笔墨技巧画山水画所感言,因为美国的山山水水一进入中国画的程式,观众自然就会感觉这是中国的山水。所以吴大师的意见是,国画的笔墨技巧不能离开具体的语境随处运用。有时我也想过,中国国画的野外实地写生是否有点多余?既然在国画中不以真实再现为追求目标,且手中之山和眼中之山或胸中之山是不一样的,手中之山往往不是眼中之山,而更靠近胸中之山,又何必要将画架搬到户外?倒不如多多观察自然山水、徜徉于自然山水,多多临摹大师作品或积累摄像资料,提升图像的感知能力,创新修辞手段,而不必拘泥于实地写生,描摹对象。当然,我的外行说法遭到业内人士的批评性回应。他们告诉我,野外写生是为了提升初学者对于大自然和山川草木的感受力,以及对于物象的把控力。国画讲究的是物象和心象的交融,因此对物象的描摹是入门的重要一环,此乃“外师造化,中得心源”之谓。

当然,数年后张仃教授以《守住中国画的底线》一文,回应了吴冠中的论点,认为中国画的底线就是笔墨,没有笔墨就没有中国画。

两位大师在自己的语境中各有各的道理。吴冠中的观点的着眼点在于面对不同的表达对象,应该有不同的修辞技巧,艺术不是技术,不是以程式化的方式来应对所有的对象。艺术的生命在于创新。正是创造,艺术才能够是永恒的,但是技巧不是永恒的,笔墨不是永恒的。技巧或修辞是有特定情景的,情景的具体性和限制性就是技巧或修辞的边界。超越了边界,笔墨就等于零。

但是在另一种情形中,笔墨又不等于零,因为笔墨技巧构成了中国画绵长的修辞传统,这一传统在上千年的演化中已经独立于被表现的对象。也就是说,笔墨技巧不仅仅是表达自然山水的修辞,它本身也已经成为某种坚固的传统,成为有意味的形式,成为某种趣味的代表。它既是文人画家们切磋的内容,亦是交流的话题。它构成中国深厚的传统文化土壤。如果一定要探究中国画的笔墨技巧作为表达手段到底是为哪种主体而存在,那么它应该是中国文化人人生境界的修辞。