龙氏正骨手法结合小针刀治疗椎动脉型颈椎病疗效观察*

马文慧,周 钰,牛相来,景福权

新疆医科大学第一附属医院针灸推拿科,新疆 830054

椎动脉型颈椎病是由于颈椎骨质增生、椎间孔缩小、椎间隙变窄、颈椎肥大性改变或颈椎椎间盘突出压迫椎-基底动脉,导致动脉管壁狭窄,血液运行不畅,引起脑供血不足[1-3]。临床多表现为眩晕、头痛、猝倒、颈项强直、颈项疼痛、胸闷、心悸、心慌、恶心欲吐等症状。本病属中医内科学“眩晕”范畴,与人体气虚、血瘀、痰浊有关,眩晕的病位在脑,与肝、脾、肾3脏有关,有“无风不作眩”“无虚不作眩”“无痰不作眩”之说。本研究中应用龙氏正骨手法结合小针刀治疗椎动脉型颈椎病,临床疗效满意,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料 将新疆医科大学第一附属医院针灸科门诊就诊的椎动脉型颈椎病患者86例按就诊先后顺序采用随机数字表法分为治疗组44例和对照组42例,治疗组中男21例,女23例;脱落3例;年龄18~57岁,平均(37.9±4.5)岁。对照组中男20例,女22例;脱落2例;年龄20~56岁,平均年龄(38.2±3.8)岁。2组患者基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[4]中相关标准。1)椎动脉型颈椎病临床表现有眩晕、头痛、视听障碍、猝倒等,旋颈时可诱发眩晕、头痛;2)颈椎退行性病变表现为颈项疼痛、颈项僵硬、颈椎活动受限,颈肌痉挛、压痛;3)X线提示:多见钩椎关节增生,脑部彩色多普勒检查见椎-基底动脉供血不足。

1.3 纳入标准 纳入:1)符合上述诊断标准者;2)非妊娠或哺乳期妇女;3)能积极配合治疗,并签署知情同意书者。

1.4 排除标准 排除:1)非椎动脉型颈椎病者;2)脑源性、眼源性、耳源性、外伤性、神经官能性、颅内肿瘤引起的眩晕疾病者;3)合并心脑血管严重疾病、精神障碍疾病、肿瘤疾病者;4)不能接受龙氏正骨手法或小针刀治疗者;5)未完成治疗过程者。

1.5 治疗方法

1.5.1 治疗组 龙氏正骨手法[5]。嘱患者采取仰卧低枕位,先用揉法、拿法、滚法使颈、肩、背部肌肉放松,根据患者病变及自身情况,分别采用仰头摇正、低头摇正、侧头摇正、牵引下正骨等手法。医生一手托患者枕部,另一手托患者下颌部位,使患者头部上仰,侧转,当头部转到最大角度时,稍加闪动力,多数患者会出现明显的“咔哒”声响,从而纠正小关节错位,1次/d,20 min/次,5次为1个疗程,疗程间休息2天,共治疗2个疗程(期间治愈者,不再继续接受治疗)。

小针刀治疗方法。患者俯卧位,定点:枕骨粗隆与乳突连线的中内1/3交点处;C6、C7棘突水平旁开1.5~2 cm处;双侧肩胛骨内上角钙化灶。操作方法:用安尔碘消毒,选用汉章Ⅰ型4号针刀(北京华夏针刀厂生产),持针刀口与患者身体纵轴平行,针尖到达骨面后纵行切疏通3~5下,横行剥离2~3下,拔出针,压迫止血,外敷创可贴。每次取3~5个点,注意避免损伤神经、血管。共治疗2次,首次治疗1周后行第2次治疗。

1.5.2 对照组 针灸方法:患者取俯卧位或坐位,颈肩部肌肉放松后,针灸主穴参考《针灸学》[6]中颈椎病取穴:取颈夹脊穴、百会、风府、大椎、风池、完骨、天柱、率谷,常规消毒后,用0.35 mm×40 mm毫针进行针刺,采用捻转平补平泻法,以患者酸胀感觉为宜;1次/d,留针时间约30分钟,每10分钟行针1次,5次为1个疗程,疗程间休息2天,共治疗2个疗程。

1.6 观察指标 采用颈椎病临床评价量表(CASCS)于治疗前、治疗10天后对2组患者的主观症状等进行评定,该量表评定内容包括主观症状(18分)、生活工作和社会适应能力(9分)以及临床体征(73分)共3部分,总分为 100分[7]。

1.7 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》制定[4]。治愈;症状体征完全消失或基本消失,疗效指数≥90%;显效:症状体征明显改善,70%≤疗效指数<90%;有效:症状体征好转,30%≤疗效指数<70%;无效:症状体征无改善甚至加重,疗效指数<30%。疗效指数=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×l00%。

1.8 统计学方法 采用SPSS 15.0统计软件分析数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

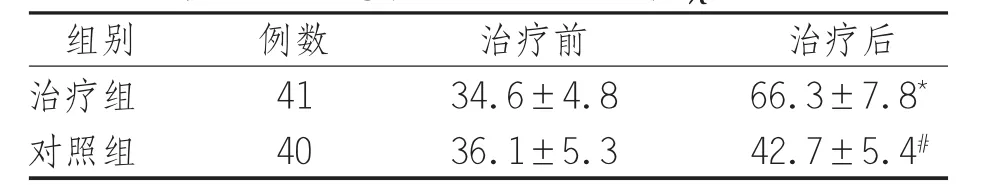

2.1 CASCS评分 2组患者CASCS评分比较结果见表1。

表1 2组患者CASCS评分比较(±s) 分

表1 2组患者CASCS评分比较(±s) 分

注:*表示与组内治疗前比较,P<0.05;#表示与对照组治疗后比较,P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 4 1 3 4.6±4.8 6 6.3±7.8*对照组 4 0 3 6.1±5.3 4 2.7±5.4#

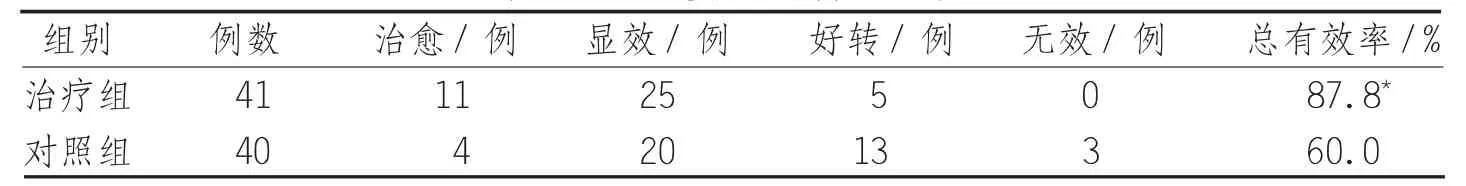

2.2 临床疗效 总有效率治疗组为87.8%,对照组60.0%,2组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组患者临床疗效比较

3 讨论

中医古典医籍中没有椎动脉型颈椎病的病名,其论述主要散见于“眩晕”“颈肩痛”等。中老年人肝肾亏虚,加之劳倦气虚,脏腑功能失调,气血津液紊乱,产生气虚、痰浊、血瘀,从而出现眩晕、头痛、颈项疼痛等症状[8]。早在1926年,Barre等就提出颈部交感神经受激惹可引起眩晕、视力模糊等症状。现代医学认为,颈椎椎间盘退行性病变是椎动脉型颈椎病发生和发展的根本原因,而颈椎生物力学失衡是颈椎退行性病变的主要机制。椎动脉型颈椎病的发病机理主要表现在以下3方面:1)颈椎椎间盘突出,直接压迫椎动脉,从而产生脑供血不足;2)颈椎节段性不稳,使交感神经兴奋,椎动脉进一步痉挛收缩,导致脑部供血不足;3)由于血管弹性回缩力减弱,血流动力学出现异常,椎动脉硬化性改变,导致椎基底动脉供血不足。椎动脉型颈椎病的临床表现以眩晕、头痛、恶心、颈项僵硬等为主,严重时可导致眩晕欲扑,恶心,不便行走,是临床亟待解决的问题之一[9]。针刺可刺激颈部肌肉感受器,反射性降低交感神经兴奋性,缓解颈肌和血管痉挛,松解局部软组织,促进局部血液循环,纠正椎间关节紊乱,从而恢复颈椎正常解剖关系和生物力学平衡,故可有效治疗椎动脉型颈椎病,缓解临床症状。龙层花[10]认为,颈椎失稳引起的椎间关节错位是刺激交感神经的主要原因。由于椎动脉前方是颈长肌,内侧是椎间盘外侧缘,后方是颈神经前支及颈椎小关节,外侧是横突间肌。当颈椎椎间盘退化、纤维环破裂、髓核突出,颈椎骨关节平衡被打破,使周围短小肌肉出现挛缩、小关节紊乱,进一步刺激椎动脉交感神经丛,使椎动脉收缩,造成椎-基底动脉供血不足,出现眩晕。龙氏正骨手法根据患者病变及自身情况,分别采用仰头摇正、低头摇正、侧头摇正、牵引下正骨等手法纠正小关节错位,通过手法调整,使失衡的生物力学趋向平衡;松解神经根及其周围的软组织;改变椎间孔面积,调整钩椎关节位置关系;缓解肌肉痉挛,解除滑膜嵌顿;调整颈椎各组织应力分布,增强颈椎稳定性[11];针刀能够松解颈椎软组织,解除粘连、挛缩、局部异常高应力,从而改善局部血液循环,促进炎性物质吸收,消除颈部肌肉紧张,恢复颈脊柱的生物力学平衡,解除对交感神经的刺激或椎动脉的压迫,有效改善脑部供血[12]。此外,针刀切割产生的损伤在愈合中形成许多新的毛细血管网,可增加局部供血面积。对体内神经、内分泌及免疫系统具有调整效应,能恢复人体生理平衡。本研究发现,龙氏正骨手法结合小针刀治疗椎动脉型颈椎病疗效优于针刺治疗。究其原因,可能与龙氏正骨手法通过定点旋转复位,纠正小关节紊乱,针刀能松解软组织,解除粘连挛缩及局部异常高应力,从而改善局部血液循环,促进炎性物质吸收,消除颈部肌肉紧张,两者结合可优势互补,协同作用,值得进一步推广应用。

[1]Ding Q,Yan M,Zhou J,et al.Clinical effects of innovative tuina manipulations on treating cervical spondylosis of vertebr alartery type and changes in cerebral blood flow[J].Tradit Chin Med,2012,32(3):388-392.

[2]Shou Z,Shen L,Xiong P.Assessing the validity of a novel model of verteb ralartery type of cervical syndrome induced by injecting sclerosing agent next to transverse process of cervical vertebra[J].J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci,2010,30(1):85-88.

[3]Ding T,Maltenfort M,Yang H,et al.Correlation of C2 fractures and vertebral artery injury[J].Spine,2010,35(12):520-524.

[4]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:186.

[5]卢志明,唐占英,叶秀兰,等.颈椎病的发病机理及传统手法治疗研究进展[J].中国中医骨伤科杂志,2011,19(1):61-64.

[6]王华,杜元灏.针灸学[M].北京:中国中医药出版社,2012:307-308.

[7]张鸣生,徐伟成,林仲民,等.颈椎病临床评价量表的信度与效度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2003(25):151-153.

[8]杨克勤.颈椎病[M].北京:人民卫生出版社,1995:85.

[9]李思余,吴亚军.电针配合推拿治疗椎动脉型颈椎病50例[J].河南中医,2014,34(10):2030-2031.

[10]龙层花.脊椎病因治疗学[M].香港:商务印馆,2007:106-117.

[11]肖志刚,杨世忠,谢国水,等.龙氏正骨手法结合银质针治疗神经根型颈椎病的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(5):421-422.

[12]胡艳明.杨静茹,李丽娜.椎动脉型颈椎病中医针灸推拿治疗进展[J].河北医学,2015,21(8):1532-1534.