我国土壤重金属污染的来源、现状、特点及治理技术

杨 蕾

(江西财经大学,南昌 330013)

1 土壤重金属污染的来源

1.1 随大气沉降进入土壤的重金属

在能源开采、化石燃料燃烧、交通运输、金属冶炼以及建筑材料生产过程中产生的粉尘及废气中含有大量的重金属,除汞之外,大部分重金属会以气溶胶的状态进入大气中,经过一系列的自然沉降及降水过程进入土壤中。研究数据显示,在化石燃料燃烧时,煤中含有的镉、铬、铅、汞以及石油中含有的汞等重金属元素会随烟尘进入大气中,并且有10%~30%的重金属会在距离排放源10 km左右的范围内自然沉降。据统计,每年因煤等化石燃料燃烧而排放到大气中的汞高达1 600 t。

1.2 随污水流入土壤的重金属

污水灌溉作为一项传统的农业技术,是利用污水解决灌溉区干旱问题、支持水资源短缺地区农业生产的重要农业方式。污水主要来源于居民生活污水、工业矿区污水、石油化工污水以及城市混合污水等。不同来源的污水中含有的重金属类型及其含量存在显著差异,其中居民生活污水含有的污染物最少而常被作为灌溉用水的首选对象。然而,随着工业的迅猛发展,未经分流及净化处理的工业生产污水大量排入下水道并与生活用水混合,使得大量重金属进入农田灌溉区土壤中,并以多种方式被土壤截留,导致重金属元素不断在土壤中积累并从土壤表层到逐渐递减式分布。

1.3 随固体废弃物进入土壤的重金属

含有重金属元素的固体废弃物与土壤长时间接触是造成土壤重金属污染的一个重要因素。在堆放及处理过程中,固体废弃物中含有的重金属元素因日晒、雨淋、水洗等因素极易产生移动,并向周围土壤、水体中以漏斗状或辐射状不断扩散[1]。风的传播作用也是使携带重金属元素的固体废弃物进入土壤的一个常见方式。除此之外,某些固体废弃物有时被直接作为肥料或加工成农用化肥施入土壤中,从而造成严重的土壤重金属污染,如农业中广泛使用的磷石膏、磷钢渣等工业废弃物。

1.4 随农用物资进入土壤的重金属

随着现代农业技术的进步,化肥、农药、地膜等农用物资在农业生产中被广泛使用,在推动农业发展中发挥着重要的作用。然而,部分农民环保安全意识欠缺,农业企业为了经济利益长期不合理使用农用物资,造成了我国土壤重金属污染严峻的现状。例如,含有钴、锌等元素的杀真菌农药常常被大量使用于果树及温室大棚,使得种植区内土壤中的钴、锌浓度累积到超标值;含有大量镉元素的磷肥的不断施用,使得土壤中含有的铬元素不断增加而超标,农作物吸收的铬元素也随之增加。

2 土壤重金属污染的现状

有关调查数据显示,目前我国有将近1/5的土地正不同程度地遭受着重金属的污染,受重金属污染的土地面积约为0.1亿hm2。同时,我国农业粮食的产量每年因土壤重金属污染减少约1 000万t,而被重金属污染的粮食高达1 200万t,遭受的经济损失合计约为200亿元。我国土壤重金属污染现状严峻,具体表现在以下方面。

2.1 呈现显著的区域性分布

通过研究有关抽样调查数据可知,我国土壤重金属污染状况呈现出显著的区域性分布。在调查结果中,东部、中部、西部三大地区污染程度存在显著差异,其中中部地区城市土壤重金属污染率最高,相比之下,东部和西部污染率较低。主要原因可能是中部地区煤炭矿区及金属矿区的大量开采造成的重金属泄露最严重,我国三大地区土壤重金属污染状况如表1所示。目前,东部地区的辽宁、江苏、广东,西部地区的贵州、陕西、云南、重庆以及中部地区的陕西、湖南、河南等14个省份已成为我国土壤重金属污染的重点关注地区。

表1 我国三大地区土壤重金属污染状况

2.2 无机元素为主要污染物

目前,从我国土壤点位超标率来看,无机元素为土壤主要污染物,铬、锌、镉、铜、砷、铅、汞、镍等8种无机元素为主要超标元素。其中,镉元素超标点位最多,镍元素、汞元素次之,锌元素、铬元素最少。从地区分布来看,主要污染物地区间分布存在差异。华南地区部分省市有近一半的耕地受到砷、镉、汞等金属元素的污染;东北部的辽宁、吉林、黑龙江等地的旧工业区、污水灌溉区及城市郊区存在严重的汞、镉、砷、铬、铅元素污染;西部土壤重金属污染最为严重的云南、四川、内蒙古河套等地存在砷、汞、镉、砷元素超标,有关数据显示,河套地区土壤砷元素污染正威胁着将近30万人的身体健康。

2.3 污染治理难度大

重金属很难自然降解,耕地土壤一旦被重金属污染,几乎不可能自然恢复。同时,重金属极易被土壤中的胶体吸附并不断富集,随着时间的推移,土壤重金属污染会愈演愈烈。其中,过渡元素的重金属化学活性较高,比较容易发生化学反应而以多种形态存在。受人类活动及农作物的影响,耕地土壤中的pH值不断发生变化,土壤中的重金属随之进行多种化学反应并呈现出不同的价态及形态。由于不同价态的重金属在毒性及稳定性等方面存在较大差异,土壤中以多种形式累积的重金属十分难以处理。此外,由于重金属污染难以通过感官识别,土壤重金属污染往往在土壤中潜伏较长时间或产生严重危害后才能被察觉,这大大增加了土壤重金属污染治理的成本及难度。

3 土壤重金属污染的特点

3.1 隐蔽性和滞后性

相比于通过人体感官就能察觉的大气污染及水污染,土壤污染很难被人体感官所识别,通常需要通过农作物测验、土壤采样分析等手段才能被发现,有时发生在某些贫困偏远地区的土壤重金属污染直到危害人畜的健康后才能被察觉。因而,从土壤污染发生到产生严重危害被察觉往往会滞后较长时间,由于错过了最佳的处理时间以及已产生的危害程度扩大,土壤重金属治理难度较大。

3.2 累积性

污染物质在大气及水域中的扩散、移动及稀释速度要远远快于流动性小的土壤,因而,土壤中的污染物随着时间推移不会减少,却不断积累、增多,处理难度随之不断增加。

3.3 分布不均匀性

地区间土壤性质及污染物来源存在差异,同时土壤流动性差、污染物在土壤中扩散、移动缓慢,造成土壤重金属污染地区间分布不均匀,土壤污染空间范围上差异性较大。

3.4 不可逆性

重金属具有难以自然降解的特点,土壤一旦发生重金属污染很难自然恢复。因而,土壤重金属污染基本可以称为一个不可逆转的过程。在有限的时间内,通过控制污染源来治理土壤重金属污染问题很难实现恢复土壤状况的目标。不可逆性也因此成为土壤重金属污染治理成本高、难度大、周期长的一个重要因素。

4 常见土壤重金属污染治理技术

4.1 工程治理技术

工程治理法主要包括换土、客土以及深耕翻土等具体治理方法。在实践中,可以根据土壤的污染程度采取相应的治理措施。土壤轻度污染一般采用深耕翻土法,土壤重度污染则应采取客土或换土法。工程治理法作为一种传统的土壤重金属污染治理方法,具有治理彻底、效果稳定等优点,但是该方法不仅投入成本高、治理工程总量大、换出污土难以处理,还会破坏土质结构,导致土壤水肥失衡。

4.2 物理化学治理技术

电动修复、热解修复、土壤淋洗以及化学改良技术是较为常见的物理化学治理技术。电动修复技术是一种在土壤中施加低功率电流,使金属离子向电极运输,从而去除土壤中重金属污染物的新型高效原位复原技术。该技术原理简单,成本低,但涉及的物理过程以及土壤性质等问题十分复杂,相关技术仍有待完善。热解修复技术是指通过对土壤加热,使土壤中的有机物在温度至沸点后以气体形式挥发出来,再冷却分离出土壤中的污染物。这种方法虽然处理效率高,但工艺复杂、成本费用也较高。

土壤淋洗技术是利用试剂与土壤固相中的重金属作用,将土壤中的重金属污染物溶解到注入土壤的化学试剂中,再将污染物从土壤中分离。这种技术工艺简单,对处理中度重金属污染效果良好,但不足之处是投入成本较高,容易引起土质改变。化学改良技术是指依据土壤状况在土壤中加入改良剂,减小重金属的毒性以及生物有效性,从而达到土壤重金属污染治理的目的[2]。

4.3 生物治理技术

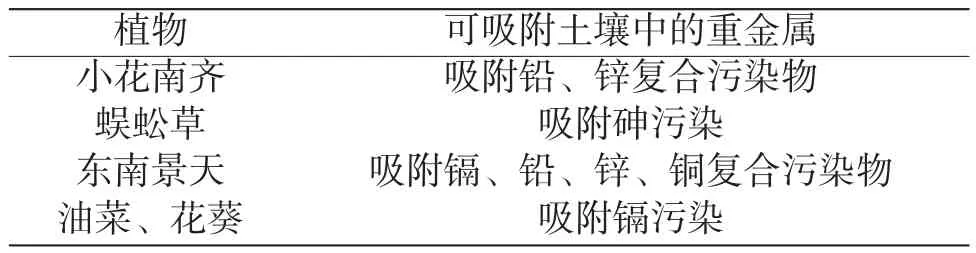

生物治理技术是指利用微生物、植物等生物来减少重金属含量或降低重金属毒性的一种技术,主要包含微生物治理技术和植物治理技术两大类技术。其中,植物治理技术是指以忍耐和超积累土壤中的重金属污染物为基础,通过基因工程或自然生长培育出具有吸附重金属能力的植物,从而达到治理土壤重金属污染的效果[3]。几种吸附土壤重金属的植物如表1所示。这种方法的投入成本低、技术难度不高、适用范围广,是一种广为接受的现代土壤治理技术,然而这种技术存在着对植物的耐受性要求高、治理时间长、容易受到气候条件影响、转基因技术存在潜在风险等问题。

表1 几种吸附土壤重金属的植物

1 陶术平,向 林,桑文静,等.生物炭对土壤重金属影响研究进展[J].现代化工,2017,(1):45-49.

2 杜志敏,郝建设,周 静,等.四种改良剂对铜和镉复合污染土壤的田间原位修复研究[J].土壤学报,2012,49(3):508-517.

3 吴道铭,陈晓阳,曾曙才.芒属植物重金属耐性及其在矿山废弃地植被恢复中的应用潜力[J].应用生态学报,2017,(4):1397-1406.