情绪劳动策略与工作满意度关系的元分析*

王海雯 张淑华

情绪劳动策略与工作满意度关系的元分析*

王海雯1张淑华2

(1沈阳师范大学教育科学学院;2沈阳师范大学人力资源开发与管理研究所, 沈阳 110034)

采用元分析方法探讨情绪劳动策略(包括表层扮演和深层扮演)与工作满意度的关系。经筛选, 共有120篇文献226个独立样本符合元分析标准(= 79659)。元分析结果发现, 表层扮演与工作满意度有显著负相关, 深层扮演与工作满意度有显著正相关。调节效应检验发现, 不同表层扮演测量工具、文化背景差异、行业类型差异对表层扮演与工作满意度的关系没有显著影响; 不同工作满意度测量工具对表层扮演与工作满意度的关系有显著影响, 表现为单维的JSS工作满意度量表的调节效果高于多维的MSQ量表。不同深层扮演测量工具、不同工作满意度测量工具、文化背景差异对深层扮演与工作满意度的关系有显著影响, 分别表现为深层扮演量表Grandey (2003)、Diefendorff, Croyle和Gosserand (2005)、Brotheridge和Lee (2003)调节效应依次减小, 单维的JSS工作满意度量表的调节效果低于多维的MSQ量表, 东方文化背景的调节效果高于西方; 行业类型的差异对深层扮演与工作满意度关系的影响不显著。

情绪劳动; 表层扮演; 深层扮演; 工作满意度; 元分析; 调节效应

1 引言

情绪劳动是服务业一线服务人员的重要工作任务之一。一线服务人员直接与客户交流互动, 影响客户对服务的满意度, 并最终决定企业的生存与发展(Singh, 2000)。服务人员为了满足组织的要求, 努力与客户保持良好的关系, 在互动中需要进行情绪劳动, 公开展示某些情感(符合组织要求的情感), 同时隐藏其他情感(个人的与组织要求不相符的情感), 即需要付出大量努力来管理自己的情绪(Hochschild, 1983; 莫申江, 施俊琦, 2017), 其中表层扮演和深层扮演两种策略, 是员工在情绪劳动过程中可衡量的、具体的外在表现形式。

员工在工作中使用的不同情绪调节方式对其身心适应以及工作满意度有不同影响。李明军(2011)指出, 情绪劳动对工作满意度的影响不取决于情绪工作本身的特点(高强度、高频率、高时间), 而是取决于情绪工作策略的使用。具体来说, 表层扮演与工作满意度的关系研究结论有三种, Douglas, Groth和Hennig-Thurau (2011)以及王情(2016)都认为表层扮演与工作满意度是负相关 (= −0.28;= −0.37), 张秀梅和邵静(2012)认为表层扮演与工作满意度是正相关(= 0.19), 臧霄鹏(2008)和赵久艳(2014)的研究则表明表层扮演与工作满意度之间的关系不显著。深层扮演与工作满意度的关系研究结论有三种, 罗灿(2015)以及Ishii和Markman (2016)认为深层扮演与工作满意度是正相关(= 0.71;= 0.23), 潘韵竹(2011)以及Bogdan, Măirean, Avram和Stan (2011)认为深层扮演与工作满意度是负相关(= −0.27;= −0.18), Johnson和Spector (2007)的研究则表明深层扮演与工作满意度的关系不显著。研究结果在相关程度和方向上的不一致, 使得该领域的研究很难对情绪劳动策略与工作满意度的关系得出一个可靠的结论, 阻碍了管理实践的发展。因此, 有必要对情绪劳动策略与工作满意度关系进行元分析。

关于情绪劳动策略与工作满意度的关系, 国外已获得相关的元分析结果, Hülsheger和Schewe (2011)的元分析发现表层扮演与工作满意度的相关为−0.27 (= 30,= 8672), 深层扮演与工作满意度的相关为0.05 (= 21,= 6802)。Kammeyer- Muelleretal等人(2013)的元分析发现表层扮演与工作满意度的相关为−0.22 (= 29,= 7915), 深层扮演与工作满意度的相关为0.07 (= 20,= 6507)。但是, 上述元分析研究存在着一些不足:(1)两篇元分析的研究结果与之后学者的研究结果仍有矛盾的地方, 例如, 表层扮演与工作满意度的相关不显著(王雅琼, 2015; 史梦瑶, 李黎, 钟建安, 2016; Lee, Kwon, & Oh, 2016; Cho, Rutherford, Friend, Hamwi, & Park, 2017); 深层扮演与工作满意度的相关不显著(费纯, 2014; 杨梦雅, 2015; Dhamija & Singla, 2016; Cho et al., 2017)。Cottingham, Erickson和Diefendorff (2015)对护士的深层扮演与工作满意度关系的研究中, 两者在男性样本中相关不显著, 在女性样本中呈显著负相关。所以, 情绪劳动策略与工作满意度的元分析结果有待进一步考察; (2)两篇元分析研究都没有涉及到中文文献, 仅对英文文献进行元分析探讨, 相关研究结果是否适用于中国情境有待考察; (3) Kammeyer-Muelleretal等人(2013)的元分析没有对影响情绪劳动策略与工作满意度关系的调节因素做深入的研究, 不能深入探讨两者关系受哪些因素的影响。Hülsheger和Schewe (2011)的元分析虽然探讨了调节因素, 但没有对测量工具、东西方文化背景、行业类型差异进行调节效果分析。针对以上不足, 本研究以工作场所为中心, 结合中英文两种实证研究结果, 运用元分析方法探讨了两种情绪劳动策略对个体工作满意度的影响, 同时从调节变量角度, 考虑不同情绪劳动策略测量工具、工作满意度测量工具、文化背景以及被试行业类型对情绪劳动策略与工作满意度关系的影响, 以便客观地描述情绪劳动策略与工作满意度之间的关系及其影响因素, 为企业和员工合理运用情绪劳动策略提供科学依据。

1.1 情绪劳动的概念、策略和测量

Hochschild (1993)定义情绪劳动为个体根据组织要求的表达规则, 通过伪装和管理内外在情绪体验, 向公众展示适当的脸部表情或身体动作。之后的研究者都是在Hochschild的概念基础上, 探究情绪劳动问题, 并将情绪劳动的研究从早期的现象性分析向目前的机制性分析(重视情绪劳动的内在心理加工)深入(孙俊才, 乔建中, 2005)。Grandey (2000)整合了前人关于情绪劳动的不同定义, 并从情绪调节的视角, 将情绪劳动界定为“当个体觉察到自己的情绪体验与组织要求的表达规则不一致时, 个体对自身情绪进行必要的心理调节加工, 以表达组织所期望的情绪”。该定义得到研究者们的认可并广泛应用。

情绪劳动过程中具体的、可衡量的外在表现形式是情绪劳动策略。Grandey (2000)提出了两种常见的情绪劳动策略, 即表层扮演和深层扮演:(1)表层扮演是指员工为了展示符合组织规则的情绪, 调整情绪的外部表现(如语调、姿势和表情等), 但并不会改变自己内在的真实感受。其中, 情绪调节通过“假装”、“隐藏/抑制”等方式实现, 员工的内在感受与情绪表达相悖, 容易体验到情绪失调(Hülsheger & Schewe, 2011)。表层扮演中内在感受与情绪表达的不一致, 可能使员工产生自我疏离感, 会导致员工心理健康受损, 工作满意度降低(黄敏儿, 吴钟琦, 唐淦琦, 2010)。(2)深层扮演是指员工为了展示符合组织规则的情绪, 不仅仅是调整情绪的外部表现, 而且努力尝试去转变内在感受。其中, 情绪调节是通过“试图改变内在感受”等方式实现, 员工的内在感受与情绪表达趋于一致, 不太可能体验情绪失调。深层扮演中个体尝试调整真实的情感, 关注能够激发快乐情感的事物, 重新评估产生愤怒、挫折等消极情绪的事物, 这些可以使个体体验更多与组织要求相一致的情绪, 会提高个体的自我真实感, 增强工作满意度(马淑蕾, 黄敏儿, 2006)。Hochschild (1993), Morris和Feldman (1996), Zapf (2002)等研究者的观点也都认同表层扮演和深层扮演两种策略是情绪劳动的核心。

对于情绪劳动策略的测量, 主要包括以下几种测量工具:(1) Brotheridge和Lee (2003)开发的情绪劳动量表是一个多维的量表, 除了表层扮演(3题)和深层扮演(3题)维度外, 还有情绪表现的频繁性、情绪表现的强度、情绪表现的多样性、交往所需时间, 共6个维度; (2) Grandey (2003)开发的情绪劳动二维量表, 由我国台湾学者邬佩君对其进行翻译, 并在国内广泛应用。包括表层扮演(5题)和深层扮演(6题)两个维度; (3) Diefendorff等(2005)开发的情绪劳动量表是一个三维的量表, 包括表层扮演(7题)、深层扮演(4题)、自然表达。

1.2 工作满意度的概念与测量

工作满意度的概念源于霍桑实验研究的启示, 是指员工从工作中产生某种满意的感受或获得某种程度的满足。Hoppock (1935)发表了第一篇有关工作满意度的研究报告, 并提出工作满意度是员工对工作情境的主观反应, 其本质是员工对工作的一种态度。之后研究者们对工作满意度的定义千差万别, 大致可以分为三类, 基本上涵盖了学术上的工作满意度观点(徐光中, 1977)。一是综合性定义, 认为工作满意度是一种整体情感反应, 是对工作本身及相关环境所持态度的一种单一的概念, 不涉及工作满意度的多个侧面以及形成原因。持该观点的学者Locke (1969)提出, 工作满意度是个体对其全部工作角色评估的一种愉悦的情绪状态。二是期望差距定义, 认为工作满意度程度是员工在工作实际与其预期获得报酬之间的差距, 差距越大则满意度越低, 反之则满意度越高。Spector (1997)认为只有工作中的实际获得价值大于预期时, 才会产生工作满意感。三是参考架构性定义, 认为工作满意度是一种特殊构面的满意, 受个体自我参照框架的影响, 如个体对工作报酬、成就、人际关系等多方面工作环境的主观解释, 即某种工作环境能否影响工作满意度涉及许多因素。持该观点的学者Schultz (1982)提出, 工作满意度是人们对其工作的心理感受, 受到多种相关因素的影响。根据纳入本研究中的文献, 本研究仅对综合性定义和参考架构性定义进行探讨。

对工作满意度的测量, 主要从单维和多维两个角度进行:(1)单维是指把工作满意度看成是一个整体, 其只包括一个维度, 没有多个具体的维度划分, 即对工作本身是持有满意态度或不满意态度。测量题目为“一般来说, 我不喜欢我的工作(反向)”、“我对目前的工作相当满意”等一般性问题, 研究者依据被试回答的否定或肯定程度对其工作满意度做出评分。如密西根组织评估问卷的工作满意度分量表(Job Satisfaction Scale, JSS), 该量表共3个题目:总的来说, 我对我的工作感到满意; 总的来说, 我不喜欢我的工作; 总的来说, 我喜欢在这里工作。(2)多维是指把工作满意度视为工作的不同部分, 以便单独测量, 最后计算总体满意度。测量题目主要包括薪酬、同事关系、工作自主性、晋升以及公司政策等因素。如明尼苏达工作满意度量表(Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ)中的主要维度有:人际关系、发展、报偿和工作本身等方面。

1.3 研究假设

1.3.1 情绪劳动与工作满意度的关系:理论模型

资源保存理论解释了情绪劳动为什么会出现不同的结果效应, 该理论提出人们总是尝试维持有价值的资源, 并耗损最小的资源, 以实现资源平衡(Brotheridge & Lee, 2002)。个体付出情绪努力会带来资源的损耗, 而获取报酬又可以达成资源的弥补(Hobfoll, 2002)。表层扮演和深层扮演都需要消耗资源, 但是两者在资源消耗大小上以及对结果变量的影响上存在差异:(1)表层扮演消耗更多的心理资源。表层扮演时个体会戴上面具, 通过假装积极情绪或压抑/隐藏消极情绪来调节情绪反应, 在情绪体验与表达之间有更多的不一致性, 对这种情绪失调的管理需要消耗较多的心理资源; 长期的情绪失调会使个体产生自我不真实感、自我否定等消极情绪, 使其消耗的心理资源不能得到及时的补偿, 从而带来更多的资源消耗(马淑蕾, 黄敏儿, 2006)。表层扮演过程中消耗大量的资源, 会导致员工的去个性化加剧、情绪耗竭增加、工作满意度降低(Hülsheger & Schewe,2011)。(2)深层扮演可能获取更多的心理资源。深层扮演注重调整内心的真实感受, 更多从认知角度进行调整, 在情绪体验与表达之间有更多的一致性, 因而消耗较小; 深层扮演时为了表达组织所期望的情绪, 个体对产生负面情绪的事件进行重新评估, 并主动唤醒/调整内心积极的感受, 个体产生的成就感、自我肯定等积极情绪, 使其资源消耗更可能得到补偿, 因此深层扮演其实是资源获得的过程(廖化化, 颜爱民, 2015)。深层扮演过程中不断获得快乐的情绪和新生的心理资源, 显著降低了员工的工作倦怠, 提高了工作满意度和工作绩效(Chen et al., 2012)。

综上, 表层扮演消耗资源大且没有机会获得资源补偿, 会带来工作满意度降低; 深层扮演消耗资源小且容易获得有效的资源补偿, 会提高工作满意度。Hülsheger和Schewe (2011)和Kammeyer- Muelleretal等人(2013)的元分析结果也都表明了表层扮演与工作满意度有显著负相关, 深层扮演与工作满意度有显著正相关。因此, 基于资源保存理论及现有研究结果, 提出假设1:在整体效应上, 表层扮演对工作满意度存在显著负向影响。假设2:在整体效应上, 深层扮演对工作满意度存在显著正向影响。

1.3.2 情绪劳动与工作满意度的关系:调节变量

情绪劳动策略测量工具。虽然满足元分析研究使用的情绪劳动策略量表有所不同, 但从其本质上看都是以资源保存理论为理论依据, 以Hochschild (1983)提出的情绪劳动概念为基础, 以心理加工/调节的视角对量表进行编制、修订的。问卷的具体内容上, 表层扮演量表的内容都包括对外在情绪的调整, 核心词汇有“假装”、“隐藏”等; 深层扮演量表的内容都包括对内在感受的调整, 核心词汇有“努力改变内在感受”等。因此, 虽然文献中使用了不同的测量工具, 但如果信、效度足够好, 不应该由于问卷的不同而影响情绪劳动策略与工作满意度关系的测定。张辉华和王辉(2011)对情绪智力与工作绩效的元分析研究也表明, 基于相同情绪智力理论模型的不同测量工具与工作绩效的相关没有显著差异。因此, 对以下使用较多且在情绪劳动领域使用较广泛的三个量表进行分析, 包括Brotheridge和Lee (2003)开发的多维情绪劳动量表、Grandey (2003)开发的二维情绪劳动量表和Diefendorff等(2005)开发的三维情绪劳动量表。提出假设3:使用不同表层扮演量表, 表层扮演与工作满意度的关系不存在显著差异。假设4:使用不同深层扮演量表, 深层扮演与工作满意度的关系不存在显著差异。

工作满意度测量工具。单维与多维的工作满意量表, 虽然都是对工作态度的研究, 但其分别从整体、各个侧面的视角研究工作满意度, 以及分别从总体的情绪评价、工作条件的逻辑评价的出发点研究工作满意度, 两种不同的研究视角和不同的出发点可能带来不同的工作满意度水平。Moorman (1993)探讨了多维的MSQ量表与单维的Brayfield-Rothe scale量表, 发现采用不同量表工作满意度所解释的变异百分比不同, 前者更高。单维量表仅对整体的、一般的工作满意度水平进行评价, 多维量表中不仅包括对保健因素(薪酬、工作环境等)的评价, 还包括对激励因素(成就、认可、机会等)的评价。Herzberg, Mausner和Snyderman (1959)提出的双因素理论认为, 与工作环境相关的保健因素仅仅起到防止不满意产生的作用, 而只有认可、机会、成就等的激励因素才是激发员工产生满意感和维持满意感的关键。可见, 这两种维度之间确实有着一定的差异, 这些差异可能会给有关工作满意度或工作满意度与其他组织变量之间关系的研究带来影响。由于工作满意度量表结构复杂, 没有形成统一的定义和维度, 在对纳入工作满意度量表的分类上存在一定的困难, 所以本研究仅对使用次数最多的两个量表(JSS量表和MSQ量表)进行研究, 前者是单维量表对工作满意度进行整体测量, 后者是多维量表通过工作中的人际关系、发展、报偿和工作本身来测量工作满意度。提出假设5:使用不同工作满意量表, 表层扮演与工作满意度的关系存在显著差异。假设6:使用不同工作满意量表, 深层扮演与工作满意度的关系存在显著差异。

文化差异。常见的东方文化和西方文化之间的区别表现为集体主义与个人主义有着不同的水平和结构(Allen,Diefendorff,& Ma,2014)。这种关于东西方社会差异的广泛认同为文化对东西方差异的影响提供了理论依据, 东方文化属于集体主义、高权力距离, 注重群体间的和谐、依赖他人的自我建构(赵赟, 2010), 在该文化背景下, 个体受社会规范的限制, 倾向于进行情绪的压抑/假装(表层扮演)或调控(深层扮演); 西方文化属于个体主义、低权力距离, 注重个体的自主性、独立的自我建构, 在该文化背景下, 个体倾向于进行情绪的表达, 而不是情绪的压抑或控制。艾卉、周慧和黄宇霞(2015)对情绪跨文化的研究也提出, 集体主义文化背景下的个体更多的适应或服从环境, 而压抑自己的情绪表达; 相反, 个体主义文化背景下的个体, 则通过积极地表达自我, 试图改变环境或他人。因此, 在不同文化背景下, 情绪劳动策略对工作满意度也会产生不同的影响。提出假设7:东方文化背景下表层扮演与工作满意度的相关高于西方。假设8:东方文化背景下深层扮演与工作满意度的相关高于西方。

行业类型。不同行业的服务型员工在日常工作中, 都需要与顾客、学生或病人等进行互动, 为了满足组织所要求的情绪表达规则, 服务型员工在工作中需要进行表层扮演或深层扮演, 隐藏或调节与组织要求不相符的情绪体验, 表达与组织要求相一致的情绪。任玉兵(2009)对情绪劳动策略在行业上的方差分析结果显示, 情绪劳动在不同服务性行业(住宿和餐饮业、零售业、医疗卫生行业、通讯服务业、其他服务性行业)上不存在显著性差异。这与柏乔阳(2006)的研究结果相一致, 即情绪劳动策略在不同行业(商品销售、餐饮宾馆服务、医疗护理服务)之间不具有显著差异。因此, 一方面, 虽然行业不同, 但行业中的服务型员工的日常工作具有相当的同质性; 另一方面, 研究者们在对情绪劳动策略与工作满意度关系研究中, 所选择的被试都属于需要与顾客、学生、病人等人进行互动, 需要从事情绪劳动的劳动者。提出假设9:不同行业类别的表层扮演与工作满意度差异不显著。假设10:不同行业类别的深层扮演与工作满意度差异不显著。

2 研究方法

2.1 文献搜集

本研究的文献包括中文和英文两类。中文检索的数据库包括:中国学术期刊网数据库、万方数据库、维普中文科技期刊数据库, 以情绪劳动、情绪工作、表层扮演、深层扮演、工作满意度为关键词进行搜索。英文检索的数据库包括:Science Direct、PROQUST、EBSCO、Elsevier、Springer Link, 没有全文的文献以邮件通过馆际互借的方式获得。以emotional labor, emotional work, surface acting, deep acting, job satisfaction为关键词进行搜索。

将得到的文献通过以下标准进行筛选:(1)研究必须考察了情绪劳动策略(表层扮演和深层扮演)与工作满意度的关系, 且必须是实证研究; (2)研究中明确报告了样本量、两个变量的相关数据, 不包括运用回归分析、结构方程模型及其它统计方法获取的数据; (3)文献中所涉及的调查数据是不可重复的(如使用同一批数据反复发表研究, 则只统计一次); (4)研究情境必须发生在工作场所, 不包括家庭情境。

最终获得满足元分析标准的研究有120项。其中中文文献63篇, 英文文献57篇。硕士论文及未出版论文79篇, 期刊论文41篇。

2.2 文献编码

文献在编码过程中应遵循以下标准:(1)效应值的产生以独立样本为单位, 若一篇文献中有多个独立样本, 则分别进行编码。对于文献中既考察了表层扮演与工作满意度相关又考察了深层扮演与工作满意度相关, 分别进行编码。或仅考察了其中一种相关, 也进行编码。(2)对于重复发表的文献, 只编码一次。(3)情绪劳动策略与工作满意度的相关, 对工作满度整体相关进行编码。如果文献只报告了工作满意度各维度的相关, 则效应值取各个维度的平均数; 如果文献既报告了各维度相关又报告了整体相关, 则只编码整体相关。(4)根据不同的被试特征(如性别) 分别报告结果的独立样本, 则进行分别编码。

文献编码过程最初是由两位研究者分别独立完成, 然后将两份编码结果进行比较, 对编码不一致的内容进行商议, 最终形成一份编码结果。本研究中, 两位研究者的编码一致性达到98.6%, 说明本研究的编码具有较高的一致性。

2.3 统计分析

本研究选用CMA 3.0专业版软件进行数据分析。元分析以作为效应值,代表文献中的单个相关系数或处理后的平均相关系数, 元分析软件会将每个值计算转换为对应的Fisher分数, 然后再转换回相关以展示结果。

3 研究结果

3.1 同质性检验结果

同质性检验是为了检验效果量之间是否同质, 关系到模型选择的问题, 如果效应量同质则选用固定效应模型, 如果效应量异质则选用随机效应模型。

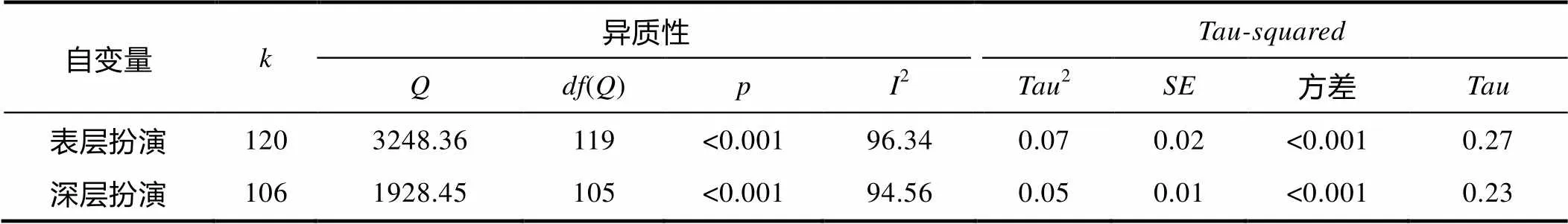

表1是同质性检验的结果。表层扮演和深层扮演两种情绪劳动策略与工作满意度(< 0.001、< 0.001)的值均达到统计学上显著水平, 说明各效应量之间存在异质, 可能是由于使用量表不同、文化背景差异、行业类型差异等原因导致的; 异质性的程度由2区分, 75%、50%、25%是区分高、中、低异质性的分界(Higgins, Thompson, Deeks, & Altman, 2003), 表层扮演和深层扮演两种情绪劳动策略与工作满意度的2值分别为96.34和94.56, 表示观察变异有96.3%和94.6%是由效应值的真实差异造成的, 3.7%和5.4%是由随机误差带来的, 说明各效应值为高异质性, 因此本研究采用随机效应模型。Tau分别为0.07和0.05, 说明研究间变异分别有7%和5%可以用来计算权重加权的随机效应模型的研究。

表1 效应值同质性检验结果

3.2 出版偏倚检验结果

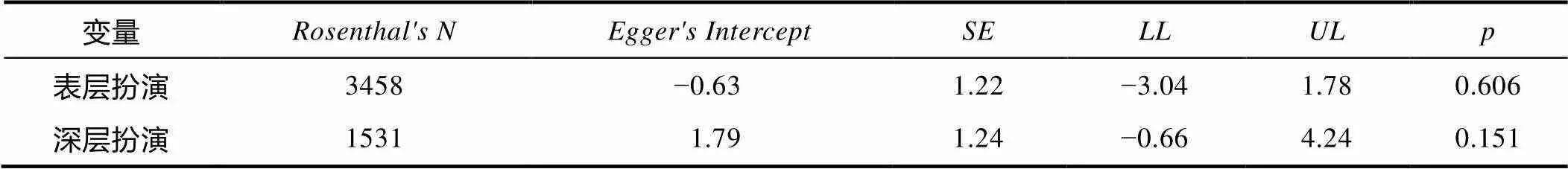

本研究分别对所纳入的表层扮演−工作满意度和深层扮演−工作满意度的文献进行了出版偏倚检验。表层扮演的Egger值检验> 0.05, 证明不存在出版偏倚。深层扮演在最初的出版偏倚Egger测试时,< 0.05, 存在一定的发表偏倚, 依据文献的置信区间、样本量删除一些研究后, 再次检验出版偏倚水平。数次尝试后, 最终删除了Matteson和Miller (2013)和姚翔(2014)的研究后, Egger值检验> 0.05, 证明不再存在出版偏倚, 两个研究的效应值分别为−0.05和0.05, 样本量分别为1099和4031, 分别占总样本的3%和11%, 其样本量的权重较大在一定程度上影响了结果的偏差。

本研究所纳入文献效应值的Rosenthal'sN与Egger’s检验结果, 如表2所示。

从的数值说明, 本元分析研究不存在出版偏倚(> 0.05)。数值说明, 如果想要使表层扮演与工作满意度的关系变得不显著, 则需要3458篇文献; 同理, 如果想要使深层扮演与工作满意度的关系变得不显著, 则需要1531篇文献。此外, 采用剪粘法对出版偏倚进行检验(Duval & Tweedie, 2000), 结果发现去除任一篇所纳入文献, 总效应仍然显著。

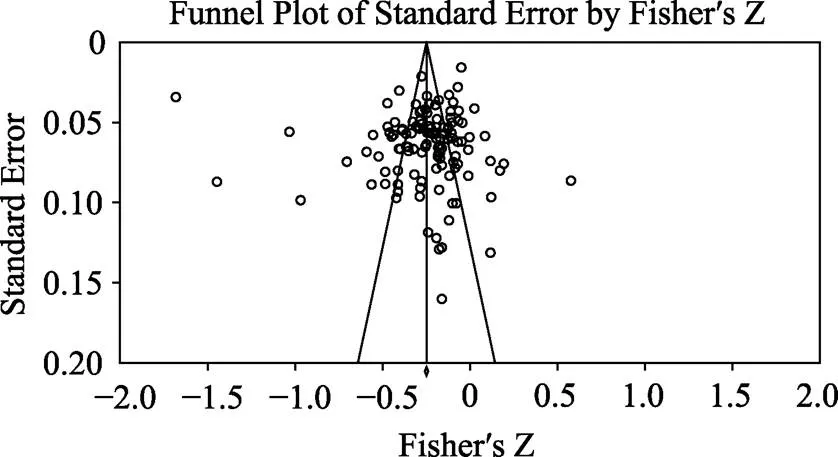

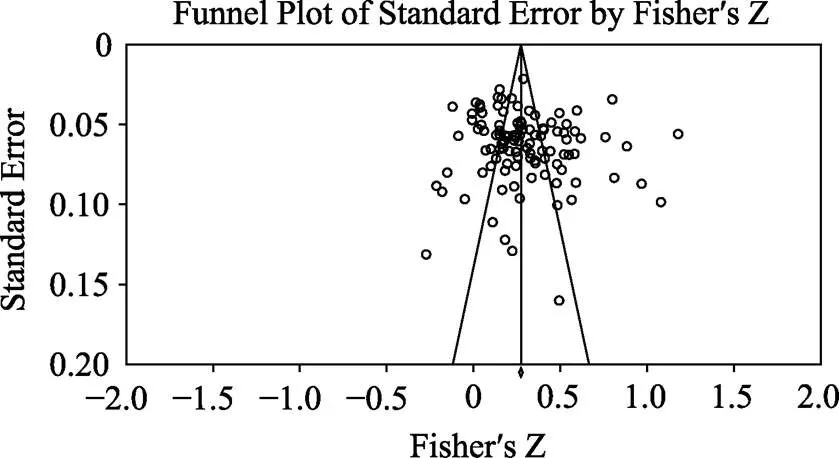

运用漏斗图进一步查看效应值的分布情况, 结果如图1、图2所示。

从漏斗图来看, 效应值主要分布在漏斗图的顶部, 左右对称。因此, 发表偏倚的可能性较小。总之, 本元分析研究没有出版偏倚, 研究结果是有效的。

3.3 整体效应检验结果

表3是两种情绪劳动策略与工作满意度关系的主效应检验结果。表中显示, 表层扮演与工作满意度的相关系数为−0.25, 深层扮演与工作满意度的相关系数为0.29, 均达到显著性水平(< 0.001)。当相关系数≤ 0.1 时为低相关, 0.1 << 0.4 时为中等相关,≥ 0.4 时为高相关(Lipsey & Wilson, 2001)。结果表明, 表层扮演与工作满意度是负向中等强度的相关, 深层扮演与工作满意度是正向中等强度的相关, 假设1和假设2被支持。

3.4 调节效应检验结果

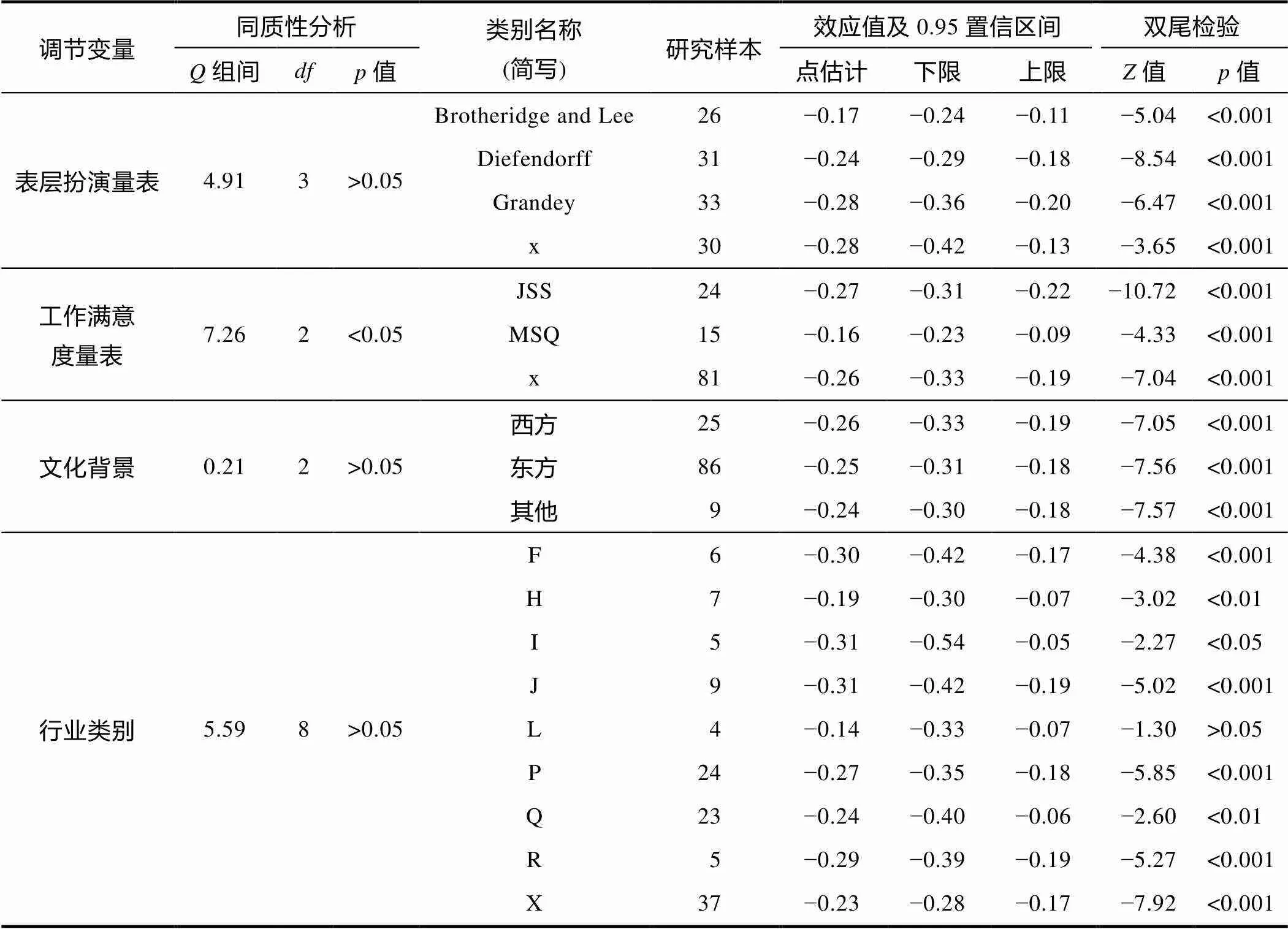

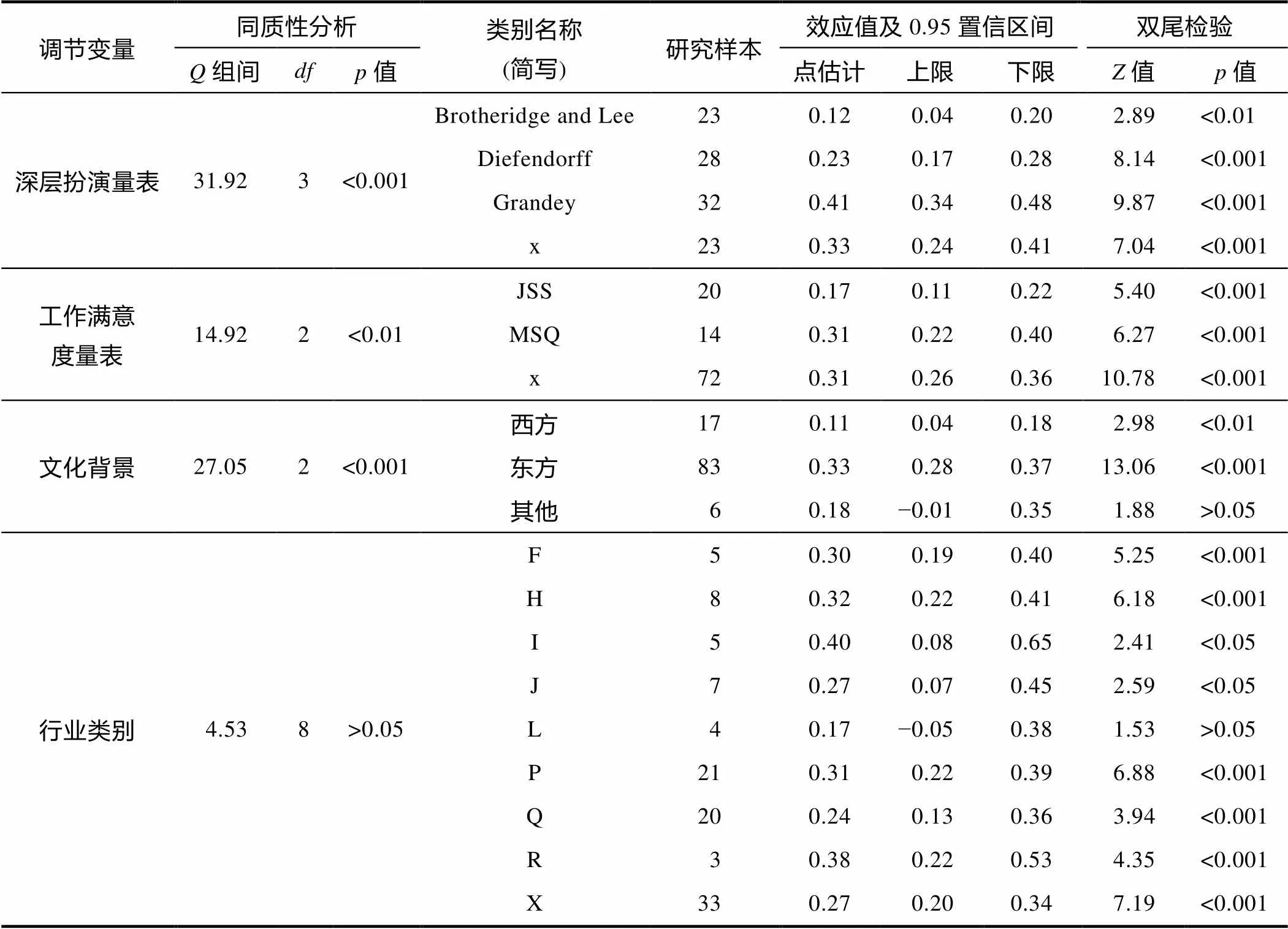

由于本研究文献的异质性, 对调节效应的检验同整体效应一样也采用随机效应模型。检验结果见表4和表5。

对情绪劳动策略量表进行调节分析发现, 不同的表层扮演量表对表层扮演−工作满意度调节作用不显著(= 4.91,> 0.05); 不同的深层扮演量表对深层扮演−工作满意度调节作用显著(= 31.92,< 0.001), 表现为Brotheridge和Lee (2003)量表在深层扮演−工作满意度上的相关最低, 为中低等正相关(= 0.12), Diefendorff等(2005)量表为中等正相关(= 0.23), Grandey (2003)量表为高等正相关(= 0.41)。综上所述, 假设3得到支持, 假设4不被支持。

表2 发表偏差检查结果

图1 表层扮演与工作满意度关系各效应值分布的漏斗图

图2 深层扮演与工作满意度关系各效应值分布的漏斗

表3 情绪劳动策略与工作满意度关系的随机模型分析

表4 相关因素对表层扮演和工作满意度关系调节效用的随机模型分析

对工作满意度量表进行调节分析发现, 不同的工作满意度量表对表层扮演−工作满意度调节作用显著(= 7.26,< 0.05), 表现为JSS量表的相关(= −0.27)高于MSQ量表(= −0.16); 不同的工作满意度量表对深层扮演−工作满意度调节作用显著(= 14.92,< 0.01), 表现为JSS量表的相关(= 0.17)低于MSQ量表(= 0.31)。综上所述, 假设4、假设5得到支持。

对文化背景进行调节分析发现, 文化背景对表层扮演−工作满意度调节作用不显著(= 0.21,> 0.05); 文化背景对深层扮演−工作满意度调节作用显著(= 27.05,< 0.001), 表现为东方文化背景下深层扮演与工作满意度的相关(= 0.33)要高于西方(= 0.11)。综上所述, 假设7不被支持, 假设8得到支持。

对行业类别进行调节分析发现, 行业类别对表层扮演−工作满意度和深层扮演−工作满意度调节作用不显著(= 5.59,> 0.05;= 4.53,> 0.05)。假设9和假设10得到支持。

表5 相关因素对深层扮演和工作满意度关系调节效用的随机模型分析

注:行业采用我国 2011年版的国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)标准进行划分, 具体代码为F批发和零售业, H住宿和餐饮业, I信息传输、软件和信息技术服务业, J金融业, L租赁和商务服务业, P 教育, Q卫生和社会工作, R文化、体育和娱乐业, X其他(包括不满三篇文献的行业, 以及文献中不能对行业类型做具体划分)。

4 讨论

4.1 情绪劳动策略与工作满意度的主效应

以工作场所为中心, 采用元分析定量分析情绪劳动策略与工作满意度之间的关系。研究发现表层扮演对工作满意度有显著负相关(= −0.25,= 120,= 43315), 深层扮演与工作满意度有显著正相关(= 0.29,= 106,= 36344), 可以从较宏观的角度表明两两变量间存在密切的关系。

这符合资源保存理论对两种情绪劳动策略在工作满意度关系上产生不一样结果的解释。

员工所采取的情绪劳动策略影响并左右着员工的工作满意度, 采用表层扮演策略的员工必须承受情绪体验与表达之间的不一致, 这需要付出努力并消耗大量资源(廖化化, 颜爱民, 2015); 同时情绪失调也增强了员工的自我疏离感, 损失的资源得不到弥补, 出现资源失衡, 从而降低员工工作满意度。采用深层扮演策略的员工通过调整内在感受, 情绪体验与情绪表达保持一致, 资源消耗较少; 同时对内心积极情绪的唤醒, 使个体产生更多的成就感和自我肯定, 获得更多新的心理资源的补偿, 达成资源平衡, 从而提高员工工作满意度(莫申江, 施俊琦, 2017)。因此, 组织管理者在管理员工的时候, 需要对员工的表层扮演进行干预, 例如进行负面情绪的疏导、问题的解决、沟通和认知评价能力的改善等方面的培训, 增强员工在工作中处理情绪问题的能力。增加员工在与客户互动中对深层扮演策略的使用, 减少表层扮演策略的使用, 从而提高工作满意度和心理健康水平。

与Hülsheger和Schewe (2011)及Kammeyer- Muelleretal等人(2013)的元分析结果相比, 本元分析中表层扮演与工作满意度的相关呈中等负相关与两篇元分析研究结果相一致, 深层扮演与工作满意度的相关呈中等正相关高于两篇元分析研究结果。这可能是因为加入了中文文献的缘故, 因为现有的关于情绪劳动与工作满意度关系的两篇元分析仅是对外文文献的量化综述, 东西方不同文化背景可能是差异形成的关键。另外, 情绪劳动策略测量工具、工作满意度测量工具、行业类型差异可能也是影响元分析结果的重要因素。下面的调节作用会对此做具体的分析。

4.2 测量工具、文化背景、行业类别的调节效应

元分析结果发现, 一方面表层扮演的测量工具在表层扮演与工作满意度关系上具有较高的一致性, 因为其都是以“隐藏”、“假装”等核心词汇为测量量表核心内容, 所以使用不同量表不影响表层扮演与工作满意度之间的相关关系。另一方面深层扮演的测量工具在深层扮演与工作满意度关系上不具有较高的一致性, 表现为使用Grandey (2003)量表测量深层扮演时两者相关最大, 其次是Diefendorff等(2005)量表, Brotheridge和Lee (2003)量表相关最小。这可能是由于量表在内容的针对性上和条目数上的原因影响的, Grandey (2003)量表是专门针对情绪劳动两个核心策略开发的情绪劳动策略量表, 而其他两个量表, 尤其是Brotheridge和Lee (2003)量表还包括较多其他的维度, 虽然维度越多测量的内容方面越多, 但是针对性可能就会下降; 另外, Brotheridge和Lee (2003)量表对深层扮演测量的条目数较少, 可能会使被试对问卷内容的理解上不够深入和全面, 例如Brotheridge和Lee (2003)量表的三个条目仅仅包括“努力感受”核心内容, Diefendorff等(2005)量表的4个条目在前者的基础上增加了“尝试表现发自内心的情感”内容, Grandey (2003)量表的6个条目则在前两者的基础上又增加了“暂时忘记不愉快”、“从对方的立场着想”的内容, 对深层扮演内容有了更深入和全面的理解。因此, 未来对于情绪劳动的研究, 应根据对于情绪劳动策略的研究去选择量表, 仅对表层扮演、深层扮演策略进行研究的, 建议使用Grandey (2003)的量表进行测量, 因为该量表仅包括表层扮演、深层扮演两个维度, 测量的针对性较高; 两个维度的题目数分别为6题, 较其他量表题目数较多, 对各维度的理解也较为深入和全面。

元分析结果表明, 使用不同维度的工作满意度测量工具, 情绪劳动策略与工作满意度关系强度有显著差异。一方面单维的JSS量表在表层扮演与工作满意度关系上的相关高于多维的MSQ量表, 这可能是由于表层扮演更容易体验到消极情绪。而单维的JSS量表, 在测量工作满意度上具有整体性、模糊性的特点, 可能存在高估工作满意度的倾向(朱宏琨, 2004)。因此JSS量表在表层扮演与工作满意度关系上的相关高于MSQ量表。另一方面单维的JSS量表在深层扮演与工作满意度关系上的相关低于多维的MSQ量表。Grandey (2000)研究证实, 越是运用深层行为策略的个体, 越容易从内心体验情绪和表达出组织所需要的情绪。这可能是由于相比于单维的、三题的JSS量表, 测量条目、测量方面较多的MSQ量表以及MSQ量表中的激励因素, 都更能唤醒员工深层扮演中对组织各方面的积极情绪表达。因此MSQ量表在深层扮演与工作满意度关系上的相关高于JSS量表。未来对于工作满意度的研究, 应根据研究设计来选择工作满意度量表, 对于不同人对工作的不同原因、不明原因的满意度都可以用单维量表测量, 对于需要诊断企业存在的具体问题可以用多维量表测量。同时加大对于工作满意度理论机制的研究, 使众多类型的工作满意度测量工具更加科学标准化。

从元分析结果看, 一方面不同文化背景在表层扮演与工作满意度关系上不显著, 表层扮演与深层扮演的区别在于, 深层扮演除了对表面行为的调整外, 还包括对内在感受的调整。不论是东方文化背景(集体主义)还是西方文化背景(个人主义)下, 员工从事情绪性工作, 都需要进行表面行为的调整, 因此不同文化背景在表层扮演与工作满意度关系上不显著。另一方面不同文化背景在深层扮演与工作满意度关系上有显著差异, 表现为与西方文化背景相比, 东方文化背景下的人们在情绪工作中更多使用深层扮演策略。根据认同理论, 这可能是因为东方文化更注重群体认同, 即他人或社会对个体的认同, 使个体认识到她/他属于该特定的群体, 外界的认可可能补偿深层扮演的资源消耗。廖化化和颜爱民(2017)对情绪劳动的综述中提到, 与美国的服务业员工相比较, 亚洲国家的服务业员工在日常工作中会有更多的情绪调节行为。Tsai, Miao, Seppala, Fung和Yeung (2007)的研究发现, 东亚被试表现出更多的适应或服从环境, 而美国被试则试图改变环境。因此, 在情绪工作中, 相比西方背景下的员工, 东方背景下的员工更多采用深层扮演策略, 从内心说服自己从而适应环境, 达到和谐共处的目的。组织对员工进行管理的时候, 应该更加重视企业文化对员工的影响, 使员工从内心产生对企业的认同、依赖, 使员工可以调动更加积极的、愉悦的情绪使用深层扮演策略, 从而促进员工的心理平衡和企业的可持续发展。

元分析结果表明, 不同行业类别在表层扮演和深层扮演两种情绪劳动策略与工作满意度关系上均不显著。这可能是由于虽然所选择的被试来自不同的行业, 但是工作性质都属于服务型工作, 日常工作中都需要与顾客、学生或病人等进行互动, 为了满足组织所要求的情绪表达规则, 服务型员工在工作中需要对个人情绪进行表面的隐藏/假装(表层扮演)和内在的积极调整(深层扮演)。这与前人的研究结果相一致, 任玉兵(2009)的研究发现两种情绪劳动策略在不同行业上均不存在显著性差异; 柏乔阳(2006)的研究也表明, 不同行业中的情绪劳动策略差异不显著。因此, 不同行业类型中, 服务型员工的日常工作具有相当的同质性, 相同的情绪劳动策略对工作满意度具有一致性的影响。

4.3 不足与展望

本元分析中的不足与展望:(1)元分析统计方法对文献查全率要求较高, 不仅需要已经发表的文献, 还需要未发表的文献, 但因为工具、语言等的局限性, 难免会遗漏部分数据。本元分析虽然排除了一些相关因素, 但是仍然会损失部分数据; (2)本元分析未考虑性别、年龄和工作年限这些调节因素对情绪劳动策略与工作满意度之间关系的可能影响。但根据前人的研究, 性别、年龄、工作年限等员工特征因素都被认为与情绪劳动关系密切, 然而相关研究也并没有得出统一的结果。元分析纳入的文献中基本都没有将相关系数按不同性别、年龄和工作年限进行报告, 也就无法分析这些因素可能的作用。未来的研究可以更多的探讨这几方面的相关研究, 元分析研究也可以考虑不同阶段的年龄、工作年限的群体分类在情绪劳动策略与工作满意度关系上的调节作用, 以更好地丰富相关研究; (3)本研究仅对测量工具、文化背景和行业类别进行调节效应检验, 以后的研究可探索是否有其他潜在因素(比如, 是否存在调节变量)对情绪劳动策略与工作满意度有调节作用; (4)本研究中文化背景差异对深层扮演与工作满意度关系具有显著影响, 因此其更深入的机制及影响因素值得进一步研究, 例如, 面子理论、情绪跨文化的普遍性和差异性等文化机制。

5 结论

本元分析发现:(1)整体上来看, 表层扮演与工作满意度有显著负相关, 深层扮演与工作满意度有显著正相关。(2)表层扮演测量工具、文化背景、行业类型的差异对表层扮演与工作满意度关系的影响不显著; 工作满意度测量工具的差异显著影响表层扮演与工作满意度的关系, 表现为单维的JSS工作满意度量表的调节效果高于多维的MSQ量表。(3)深层扮演测量工具、工作满意度测量工具、文化背景的差异显著影响深层扮演与工作满意度的关系, 分别表现为深层扮演量表Grandey (2003)、Diefendorff等(2005)、Brotheridge 和Lee (2003)调节效应依次减小, 单维的JSS工作满意度量表的调节效果低于多维的MSQ量表, 东方文化背景的调节效果高于西方; 行业类型的差异对深层扮演与工作满意度关系的影响不显著。

带*的文献表示元分析中纳入的文献

艾卉, 周慧, 黄宇霞. (2015). 情绪的跨文化普遍性与差异性——对教育实践的启示.(11), 104– 113.

*柏乔阳. (2006).系(硕士学位论文). 浙江大学, 杭州.

*柴源. (2016). 大学图书馆员的情绪劳动与工作满意度关系研究.(6), 61–67.

*陈晨. (2013).(硕士学位论文). 河北师范大学, 石家庄.

*陈栋. (2008).(硕士学位论文). 山东大学, 济南.

*陈丽. (2012).(硕士学位论文). 广州大学.

*陈素革, 卢纪华. (2009).. 第四届(2009)中国管理学年会——组织行为与人力资源管理分会场论文集, 北京.

*陈素革. (2010).(硕士学位论文). 东北大学, 沈阳.

*陈宇宁. (2013).(硕士学位论文). 南京大学.

*崔红涛. (2012).(硕士学位论文). 河北师范大学, 石家庄.

*丁俊武. (2010).. 第九届全国运动心理学学术会议论文集, 上海.

*丁先存, 郑飞鸿. (2016). 情绪劳动对离职倾向的影响效应研究——基于工作满意度的中介效应模型.(6), 144–151.

*方淑苗. (2014).(硕士学位论文). 安徽大学, 合肥.

*方文莉, 沈贞, 宋兰君, 黄佩蓉, 张郦, 王振. (2010). 精神卫生专科医务人员工作满意度及相关因素分析.(6), 307–310.

*费纯. (2014).(硕士学位论文). 浙江师范大学, 杭州.

*高丽红, 刘欣源, 于爽. (2016). 护士情绪劳动和工作压力反应对护士工作满意度的影响研究.(5), 396–400.

*宫斐. (2008).(硕士学位论文). 华侨大学, 泉州.

*侯平平. (2016).(硕士学位论文). 暨南大学, 广州.

*胡艳华, 苗培周, 曹雪梅. (2015). 小学教师情绪劳动策略与心理健康、工作满意度的关系研究.(1), 111–113.

*胡志红. (2012).(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南.

*黄敏儿, 吴钟琦, 唐淦琦. (2010). 服务行业员工的人格特质、情绪劳动策略与心理健康的关系.(12), 1175–1189.

*姜宏. (2015). 我国男性图书馆员情绪劳动及其工作满意度、工作倦怠实证研究.(3), 17–21.

*李丹, 施国春, 范会勇. (2014). 非重点大学教师情绪工作与工作满意度相关性研究——以辽宁省高校为例.(4), 78–82.

*李明军. (2011). 中小学教师情绪工作策略、情绪智力与工作满意度的关系.(6), 675– 677.

*李潘. (2012).(硕士学位论文). 南华大学, 衡阳.

*李永鑫, 谭亚梅. (2009). 医护人员的情绪劳动与工作倦怠及工作满意度的关系.(6), 506–509.

廖化化, 颜爱民. (2015). 情绪劳动的内涵.(2), 306–312.

廖化化, 颜爱民. (2017). 权变视角下的情绪劳动: 调节变量及其作用机制.(3), 500–510.

*刘戈. (2015).(硕士学位论文). 北京协和医学院.

*刘妍君, 王丹平. (2014). 高校辅导员情绪劳动策略与个体幸福感关系实证研究.(1), 22–26.

*刘衍玲. (2007).(博士学位论文). 西南大学, 重庆.

*刘哲. (2011).(硕士学位论文). 暨南大学, 广州.

*罗灿. (2015).(硕士学位论文). 湖南师范大学, 长沙.

*罗廷. (2016).(硕士学位论文). 哈尔滨师范大学.

马淑蕾, 黄敏儿. (2006). 情绪劳动: 表层动作与深层动作,哪一种效果更好?.(2), 262–270.

*马雯琦. (2014).(硕士学位论文). 北京林业大学.

*孟蕾. (2013).(硕士学位论文). 吉林财经大学, 长春.

莫申江, 施俊琦. (2017). 情绪劳动策略对主动破坏行为的影响.(3), 349–358.

*潘韵竹. (2011).(硕士学位论文). 对外经济贸易大学, 北京.

*祁海霞. (2013).(硕士学位论文). 燕山大学.

*任玉兵. (2009).(硕士学位论文). 西南大学, 重庆.

*邵荣雅, 冯志仙, 黄丽华, 邵乐文, 章梅云, 徐红, … 梁迎洁. (2016). 浙江省护士情绪劳动现状与工作满意度和离职意愿的相关分析.(1), 18–21.

*史梦瑶, 李黎, 钟建安. (2016). 基于情绪感染理论视角的情绪劳动动态性研究.(3), 235–244.

*司艳宇. (2010).(硕士学位论文). 河南大学, 开封.

孙俊才, 乔建中. (2005). 情绪性工作的研究现状.(1), 85–90.

*谭亚梅. (2008).(硕士学位论文). 河南大学, 开封.

*谭艳华, 彭程. (2015). 情绪劳动与员工越轨行为的关 系——工作满意度的中介机制.(11), 67–72.

*汤超颖, 周岳, 赵丽丽. (2010). 服务业员工情绪劳动策略效能的实证研究.(3), 93–100.

*田媛. (2014). 酒店员工情绪劳动、工作满意度与工作绩效的关系研究.(1X), 10–12.

*童亮. (2010).(硕士学位论文). 暨南大学, 广州.

*童小蕾. (2016).(硕士学位论文). 湘潭大学.

*万祥露. (2014).(硕士学位论文). 南京师范大学.

*王丽. (2010).(硕士学位论文). 中南大学, 长沙.

*王情. (2016).(硕士学位论文). 首都经济贸易大学, 北京.

*王雅琼. (2015).(硕士学位论文). 贵州财经大学.

*王野. (2014).(硕士学位论文). 华东理工大学, 上海.

*王志伟. (2015).(硕士学位论文). 江西师范大学, 南昌.

徐光中. (1977). 工厂工人的工作满足及其相关因子之探讨., 26–27.

*杨林锋. (2008).(硕士学位论文). 苏州大学.

*杨玲, 李明军. (2009). 中小学教师情绪工作策略及特性与工作满意度的关系研究.(3), 89– 94, 100.

*杨梦雅. (2015).(硕士学位论文). 西北大学, 西安.

*姚翔. (2014).(硕士学位论文). 河北大学, 保定.

*臧霄鹏. (2008).(硕士学位论文). 吉林大学, 长春.

*占小军. (2013). 员工工作态度、情绪劳动与顾客满意度的实证研究.(9), 193–197.

张辉华,王辉. (2011). 个体情绪智力与工作场所绩效关系的元分析.(2), 188–202.

*张俊. (2014).(硕士学位论文). 上海交通大学.

*张秀梅, 邵静. (2012). 精神科护士情绪劳动及影响因素.(18), 2136–2139.

*赵久艳. (2014). 图书馆员情绪劳动理论分析与验证研究.(11), 35–40.

*赵君英. (2010).(硕士学位论文). 浙江师范大学, 杭州.

赵赟. (2010). 中美面子观的实证研究——以大学生群体为研究对象.(10), 103–106.

*朱昌敏. (2015).(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海.

朱宏琨. (2004).(硕士学位论文). 大连理工大学.

*左霞. (2015).(硕士学位论文). 安徽大学, 合肥.

*Adil, A., Kamal, A., & Atta, M. (2013). Mediating role of emotions at work in relation to display rule, demands, emotional labor, and job satisfaction.(3), 35–52.

Allen, J. A., Diefendorff, J. M., & Ma, Y. (2014). Differences in emotional labor across cultures: A comparison of Chinese and U.S. service workers.(1), 21–35.

*Anafarta, N. (2015). Job satisfaction as a mediator between emotional labor and the intention to quit.(2), 72–81.

*Andrews, M. C., Kacmar, K. M., & Valle, M. (2016). Surface acting as a mediator between personality and attitudes.(8), 1265– 1279.

*Bhave, D. P., & Glomb, T. M. (2016). The role of occupational emotional labor requirements on the surface acting–job satisfaction relationship.(3), 722–741.

*Bogdan, S. R., Măirean, C., Avram, M., & Stan, O. (2011). An empirical analysis of emotional labour, job satisfaction and job burnout.(2), 19–35

*Bozionelos, G. (2016). Emotion work in the Arab context: Its relationship to job satisfaction and the moderating role of trust to the employer.(1), 136–153.

*Bozionelos, N., & Kiamou, K.(2008). Emotion work in the Hellenic frontline services environment: How it relates to emotional exhaustion and work attitudes.(6), 1108– 1130.

Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. (2002). Testing a conservation of resources model of the dynamics of emotional labor.(1), 57–67.

Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. (2003). Development and validation of the Emotional Labour Scale.(3), 365– 379.

*Chen, Z., Sun, H., Lam, W., Hu, Q., Huo, Y., & Zhong, J. A. (2012). Chinese hotel employees in the smiling masks: Roles of job satisfaction, burnout, and supervisory support in relationships between emotional labor and performance.(4), 826–845.

*Cheung, F., & Lun, V. M. C. (2015). Emotional labor and occupational well-being.(1), 30–37.

*Cheung, F., & Wu, A. M. S. (2013). Emotional labour and successful ageing in the workplace among older Chinese employees.(6), 1036–1051.

*Cheung, Y. L. I., & Tang, C. S. K. (2010). Effects of age, gender, and emotional labor strategies on job outcomes: Moderated mediation analyses.(3), 323–339.

*Cho, Y. N., Rutherford, B. N., Friend, S. B., Hamwi, G. A., & Park, J. K. (2017). The role of emotions on frontline employee turnover intentions.(1), 57–68.

*Chou, H. Y., Hecker, R., & Martin, A. (2012). Predicting nurses' well-being from job demands and resources: A cross-sectional study of emotional labour.(4), 502–511.

*Cottingham, M. D., Erickson, R. J., & Diefendorff, J. M. (2015). Examining men’s status shield and status bonus: How gender frames the emotional labor and job satisfaction of nurses.(7–8), 377–389.

*Dhamija, P., & Singla, A. (2016). Emotional labour and bank employees dissatisfaction: An overlooked perspective in public sector banks.(2), 234–244.

Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., & Gosserand, R. H. (2005). The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies.(2), 339–357.

*Douglas, P. S., Groth, M., & Hennig-Thurau, T. (2011). Willing and able to fake emotions: A closer examination of the link between emotional dissonance and employee well- being.(2), 377–390.

Duval, S., & Tweedie, R. (2000). A nonparametric "trim and fill" method of accounting for publication bias in meta- analysis.(449), 89–98.

*Gabriel, A. S., Daniels, M. A., Diefendorff, J. M., & Greguras, G. J. (2015). Emotional labor actors: A latent profile analysis of emotional labor strategies.(3), 863–879.

*Gountas, S., Gountas, J., Soutar, G., & Mavondo, F. (2013). Delivering good service: Personal resources, job satisfaction and nurses’ ‘customer’ (patient) orientation.(7), 1553–1563.

*Grandey, A. A. (2000). Emotional regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor.(1), 95–110.

*Grandey, A. A. (2003). When "the show must go on": Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery.(1), 86–96.

*Han, H. Y., Lee, J. Y., & Jang, I. (2015). The moderating effects of social support between emotional labor and job satisfaction in clinical nurses.(4), 331–339.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1959).. New York: Wiley.

Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses.(7414), 557–560.

Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation.(4), 307– 324.

Hochschild, A. R. (1983).. Berkeley: University of California Press.

Hochschild, A. R. (1993). Preface. In S. Fineman (Ed.),(pp. 9–13). London: SAGE.

Hoppock, R. (1935).. New York: Harper & Brothers Publishers.

*Holman, D., Chissick, C., & Totterdell, P. (2002). The effects of performance monitoring on emotional labor and well-being in call centers.(1), 57–81.

*Hsieh, C. W., Hsieh, J. Y., & Huang, Y. F. (2016). Self- efficacy as a mediator and moderator between emotional labor and job satisfaction: A case study of public service employees in Taiwan.(1), 71–96

*Huang, J. L., Chiaburu, D. S., Zhang, X. A., Li, N., & Grandey, A. A. (2015). Rising to the challenge: Deep acting is more beneficial when tasks are appraised as challenging.(5), 1398– 1408.

*Hughes, R. (2002).(Unpublishedmaster’s thesis). Louisiana State University.

*Hülsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt, A., & Lang, J. (2012). Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction.(2), 310–325.

Hülsheger, U. R., & Schewe, A. F.(2011).On the costs and benefits of emotional labor: A meta-analysis of three decades of research.(3), 361–389.

*Hur, W. M., Han, S. J., Yoo, J. J., & Moon, T. W. (2015). The moderating role of perceived organizational support on the relationship between emotional labor and job- related outcomes.(3), 605–624.

*Hur, W. M., Moon, T. W., & Jung, Y. S. (2015). Customer response to employee emotional labor: The structural relationship between emotional labor, job satisfaction, and customer satisfaction.(1), 71–80.

*İrigüler, F., & Güler, M. E. (2016). Emotional labor of tourist guides: How does it affect their job satisfaction and burnout levels?.(42), 113– 123.

*Ishii, K., & Markman, K. M. (2016). Online customer service and emotional labor: An exploratory study., 658–665.

*Jin, M. H., & Guy, M. E. (2009). How emotional labor influences worker pride, job satisfaction, and burnout.(1), 88– 105.

*Johnson, H. A., & Spector, P. E. (2007). Service with a smile: Do emotional intelligence, gender, and autonomy moderate the emotional labor process?.(4), 319–333.

Kammeyer-Mueller, J. D., Rubenstein, A. L., Long, D. M., Odio, M. A., Buckman, B. R., & Zhang, Y., & Halvorsen-Ganepola, M. D. K. (2013). A meta‐analytic structural model of dispositonal affectivity and emotional labor.(1), 47–90.

*Kaur, S., & Luxmi. (2014). Emotional labour and job satisfaction among nursing staff.(1), 1–17.

*Lee, J., Ok, C. M., & Hwang, J. (2016). An emotional labor perspective on the relationship between customer orientation and job satisfaction., 139–150.

*Lee, Y. H., Kwon, H. H., & Oh, H. (2016). Emotional laour in teaching secondary physical education.(2), 1–10.

*Li, M., & Wang, Z. (2016). Emotional labour strategies as mediators of the relationship between public service motivation and job satisfaction in Chinese teachers.(3), 177–184.

*Lin, J. S. C., Chou, E. Y., & Lin, C. Y. (2016). Satisfying customers through satisfied service employees: Integrating the emotional labor and emotional contagion perspectivesIn: C. Campbell & J. Ma (Eds.),. Cham: Springer International Publishing.

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001).. Thousand Oaks, CA: SAGE.

*Liu, Y., Prati, L. M., Perrewé, P. L., & Ferris, G. R. (2008). The relationship between emotional resources and emotional labor: An exploratory study.10), 2410–2439.

Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction?.(4), 309–336.

*Mathies, C., & Ngo, L. V. (2014). New insights into the climate-attitudes-outcome framework: Empirical evidence from the Australian service sector.(3), 473–491.

*Matteson, M. L., & Miller, S. S. (2013). A study of emotional labor in librarianship.(1), 54–62.

*Mengenci, C. (2015). Iş tatmini, duygusal emek ve tükenmislik ilişkilerinin belirlenmesi.(1), 127–139.

*Mikeska, J. G., Hamwi, A., Friend, S. B., Rutherford, B. N., & Park, J. (2015). Artificial emotions among salespeople: Understanding the impact of surface acting.(2), 54–70

Moorman, R. H. (1993). The influence of cognitive and affective based job satisfaction measures on the relationship between satisfaction and organizational citizenship behavior.(6), 759–776.

Morris, J. A., & Feldman, D. C. (1996). The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor.(4), 986–1010.

*Mróz, J., & Kaleta, K. (2016). Relationships between personality, emotional labor, work engagement and job satisfaction in service professions.(5), 767–782.

*Nixon, A. E., Yang, L. Q., Spector, P. E., & Zhang, X. (2011). Emotional labor in china: Do perceived organizational support and gender moderate the process?.(4), 289–305.

*Peng, Y. P. (2015). Buffering the negative effects of surface acting: The moderating role of supervisor support in librarianship.(1), 37–46.

*Psilopanagioti, A., Anagnostopoulos, F., Mourtou, E., & Niakas, D. (2012). Emotional intelligence, emotional labor, and job satisfaction among physicians in Greece., 463.

*Retowski, S., & Fila–Jankowska, A. (2013). Emotional labour and indirectly measured attitude towards occupation in explaining employee well-being.(2), 165–175.

*Roh, C. Y., Moon, M. J., Yang, S. B., & Jung, K. (2016). Linking emotional labor, public service motivation, and job satisfaction: Social workers in health care settings.(2), 43–57.

Schultz, D. P. (1982).. New York: MacMillan.

*Seery, B. L., & Corrigall, E. A. (2009). Emotional labor: Links to work attitudes and emotional exhaustion.(8), 797–813.

*Sharma, S., & Sharma, S. K. (2014). Emotional labour and counterproductive workplace behaviour: Evidence from banking sector in India.(4), 29–38.

Singh, J. (2000). Performance productivity and quality of frontline employees in service organizations.(2), 15–34.

*Smith, L. (2014).(Unpublished master’s thesis). University of Cape Town.

Spector, P. E. (1997).. SAGE publications, Inc.

Tsai, J. L., Miao, F. F., Seppala, E., Fung, H. H., & Yeung, D. Y. (2007). Influence and adjustment goals: Sources of cultural differences in ideal affect.(6), 1102–1117.

*Walsh, G., & Bartikowski, B. (2013). Employee emotional labour and quitting intentions: Moderating effects of gender and age.(8), 1213–1237.

*Wang, W., Yin, H., & Huang, S. (2016). The missing links between emotional job demand and exhaustion and satisfaction: Testing a moderated mediation model.(1), 80–95.

*Weaver, A. D., & Allen, J. A. (2017). Emotional labor and the work of school psychologists.(3), 276–286.

*Yanchus, N. J., Eby, L. T., Lance, C. E., & Drollinger, S. (2010). The impact of emotional labor on work–family outcomes.(1), 105– 117.

*Yang, F. H., & Chang, C. C. (2008). Emotional labour, job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey.(6), 879–887.

*Yin, H. (2015). The effect of teachers’ emotional labour on teaching satisfaction: Moderation of emotional intelligence.(7), 789–810.

Zapf, D. (2002). Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and some conceptual considerations.(2), 237–268.

*Zhang, Q., & Zhu, W. (2008). Exploring emotion in teaching: Emotional labor, burnout, and satisfaction in Chinese higher education.(1), 105– 122.

The relationship between emotional labor and job satisfaction: A meta-analysis

WANG Haiwen1; ZHANG Shuhua2

(1School of Education Science, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)(2Institute of Human Resource Development and Management, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)

With the method of meta-analysis, this paper explores the relationship between emotional labor and job satisfaction.Emotional labor include surface acting and deep acting. About 120 documents and 226 independent samples meet the criteria of Meta-Analysis (= 79659). The result of meta-analysis has showed that there is a significant negative correlation between surface acting and job atisfaction, and a positive correlation between deep acting and job satisfaction. The result of moderating effects has found that differences in measurement tools of surface acting, cultural background and industry types have no significant influence on the relationship between surface acting and job satisfaction. Different measurement tools of job satisfaction have a significant influence on the relationship between surface acting and job satisfaction with the performance that the moderating effect of the single dimension JSS job satisfaction scale is higher than that of the multidimensional MSQ scale. Additionally, differences in measurement tools of deep acting, job satisfaction and cultural background have a significant influence on the relationship between deep acting and job satisfaction. The deep acting scales Grandey (2003)、Diefendorff et al. (2005)、Brotheridge and Lee (2003) have decreased in turn. The moderating effect of the single dimension JSS job satisfaction scale is lower than that of the multidimensional MSQ scale, and the moderation effect of eastern culture background is higher than that of western. The differences of industry type have no significant influence on the relationship between deep acting and job satisfaction.

emotional labor; surface acting; deep acting; job satisfaction; meta-analysis; moderate effect

2017-06-12

* 辽宁省教育厅创新团队项目“教育人力资源开发与管理” (WT2013008); 辽宁省教育科学“十三五”规划立项课题“中学教师情绪劳动对工作家庭关系的溢出效应” (JG17CB341)。

张淑华, E-mail: zhangshuhua2000@126.com

B849:C93