肿瘤化疗患者焦虑和抑郁情绪与应对方式的关系研究*

柳璐,王双,许莉

(1.郑州铁路职业技术学院 护理学院,河南 郑州 451460;2.河南省人民医院 肿瘤科,河南 郑州 450003;3.郑州大学第一附属医院 肿瘤科,河南 郑州 450052)

因环境污染、食品安全及不良生活习惯等因素发展为恶性肿瘤已成为危害公众健康的常见病和多发病,发病率和死亡率始终保持较高水平,且呈逐年上升趋势[1]。恶性肿瘤不仅是威胁公众健康导致其死亡的生理疾病,还是影响公众心理健康导致其精神创伤的心理疾病[2]。带给患者强烈的恐惧感和沉重的经济负担,使其遭受身体和精神的双重折磨,从而产生严重的负面情绪和心理障碍[3]。化疗是恶性肿瘤患者普遍采用的治疗方式,较长的治疗周期和严重生理反应加剧患者的心理创伤,更易导致焦虑、抑郁等负面情绪[4],降低患者的行为能力和生活质量。应对是指个体在面对压力时为适应内外部环境所采取的认知或行为模式[5],是影响焦虑、抑郁等负面情绪的关键因素,对缓解个体压力、保持身心健康发挥着重要的作用。目前,肿瘤化疗患者的心理健康愈发受到研究者的关注[6-7],本研究从应对方式入手对肿瘤化疗患者这一特殊群体的焦虑、抑郁状况进行研究,探索不同应对方式下患者心理状态的差异,从而为有针对性的心理干预提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 研究资料

选取2016年12月-2017年2月4所省、市级医院的339例肿瘤科住院化疗患者为研究对象。其中,男性174例,女性165例;年龄22~74岁,平均(51.42±12.92)岁;小学、初中学历234例,高中、中专学历54例,大专及以上学历51例。纳入标准:①临床病理学检查确诊为肿瘤;②住院接受化疗的肿瘤患者;③年龄:18岁~75岁;④明确自身疾病诊断;⑤患者知情同意。排除标准:①曾服用或正在使用抗抑郁、镇静剂等药物;②患有其他严重威胁生命的疾病;③自身存在精神疾病、意识障碍、沟通障碍或智能障碍等。

1.2 调查工具

1.2.1 自行编制一般资料调查量表内容包括年龄、性别、职业、受教育程度、婚姻状况、化疗疗程、病变部位、医疗费用来源及经济收入等11项资料。

1.2.2 焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)由ZUNG于1971年编制,主要用于对焦虑患者主观感受的测量。量表共包含20个条目,采用4级评分。评定结果为20个条目之和乘以1.25,再取整。≤50分表明存在焦虑症状;51~59分为轻度焦虑;60~69分为中度焦虑;>69分为重度焦虑。

1.2.3 抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)由ZUNG于1965年编制,主要用于对抑郁患者的症状进行测量。量表共包含20个条目,采用4级评分。评定结果为20个条目之和乘以1.25,再取整。≤52分表明存在抑郁情绪;53~62分为轻度抑郁;63~72分为中度抑郁;>72分为重度抑郁。

1.2.4 医学应对问卷(medical coping modes questionnaire,MCMQ)由FEIFEL等编制,主要用于对患者应对方式的测量。量表共20个条目,分别对面对、回避及屈服3种应对方式进行测量,采用4级计分。评定结果为相应条目的得分之和。

1.3 方法

采用整群抽样选取研究对象进行问卷调查。经过严格培训的调查员采用统一指导语向患者解释此次调查的目的、意义及内容,征得调查对象同意后发放问卷。问卷由患者独立完成,对无法完成的调查者将通过阅读、解释辅助其完成。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 22.0统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验或方差分析;相关分析采用Pearson法,并计算偏相关系数,影响因素分析采用多因素Logistic回归模型,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肿瘤化疗患者的焦虑、抑郁现状

焦虑、抑郁评价结果显示,42.2%的化疗患者存在焦虑情绪,43.1%的化疗患者存在抑郁情绪,30.7%的患者两种情绪皆有。与国内常模的t检验结果显示,患者焦虑、抑郁得分均高于常模,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 肿瘤化疗患者焦虑、抑郁得分与国内常模的比较 (±s)

表1 肿瘤化疗患者焦虑、抑郁得分与国内常模的比较 (±s)

项目 得分 常模 t值 P值焦虑 46.69±10.93 29.78±10.07 28.483 0.000抑郁 49.85±14.11 33.46±8.55 21.387 0.000

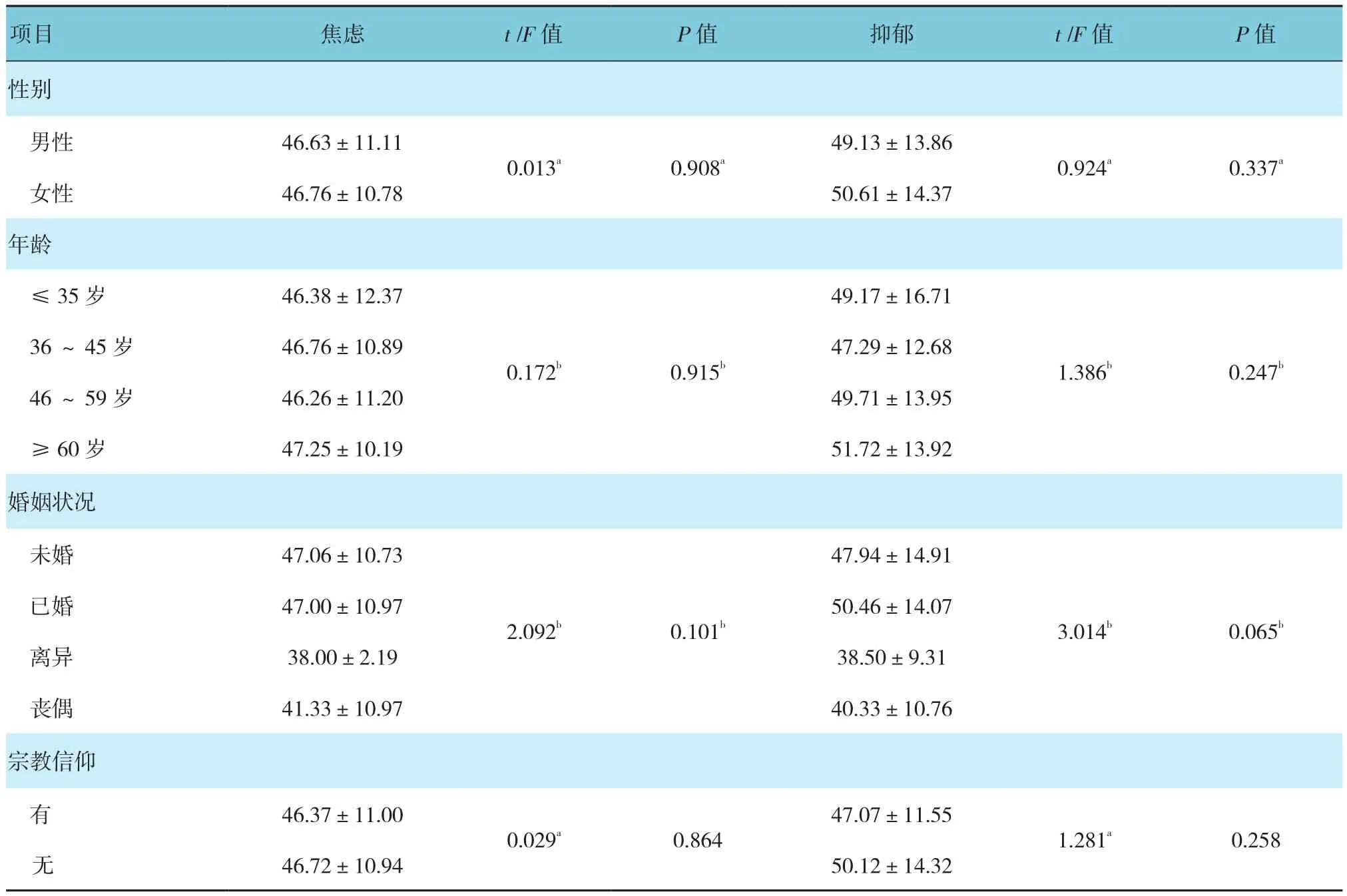

2.2 人口统计学特征和疾病学特征与焦虑、抑郁关系

个体、疾病特征与焦虑、抑郁分析显示,肿瘤化疗患者的焦虑水平在受教育程度、医疗保障、职业、月经济收入方面有差异(P<0.05);抑郁程度在受教育程度、医疗保障、职业、病变部位及病程方面比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 肿瘤化疗患者的应对方式分析

应对方式与常模的t检验结果显示,肿瘤化疗患者面对得分低于国内常模,回避和屈服得分高于国内常模,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

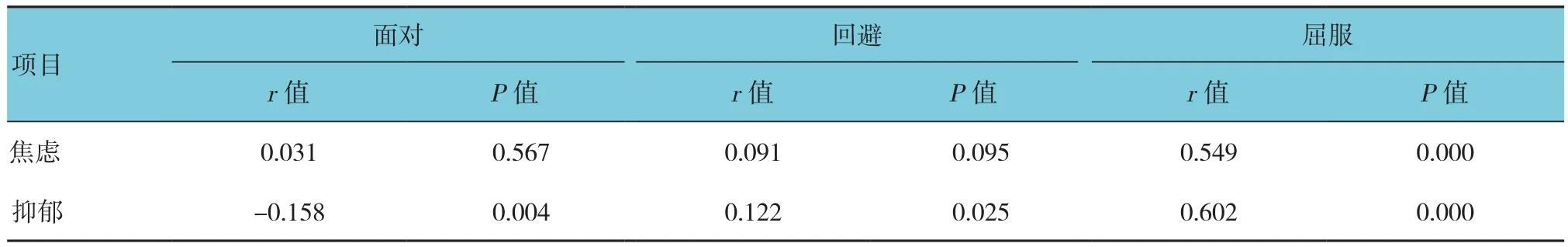

2.4 应对方式与焦虑、抑郁情绪的相关性分析

因3种应对方式存在相关性,所以采用偏相关分析,在排除其他应对方式影响后测量面对、回避、屈服与肿瘤化疗患者焦虑、抑郁的相关性。结果显示,面对与焦虑无相关性,与抑郁呈负相关;回避与焦虑无相关性,与抑郁呈正相关;屈服与焦虑、抑郁均呈正相关。见表4。

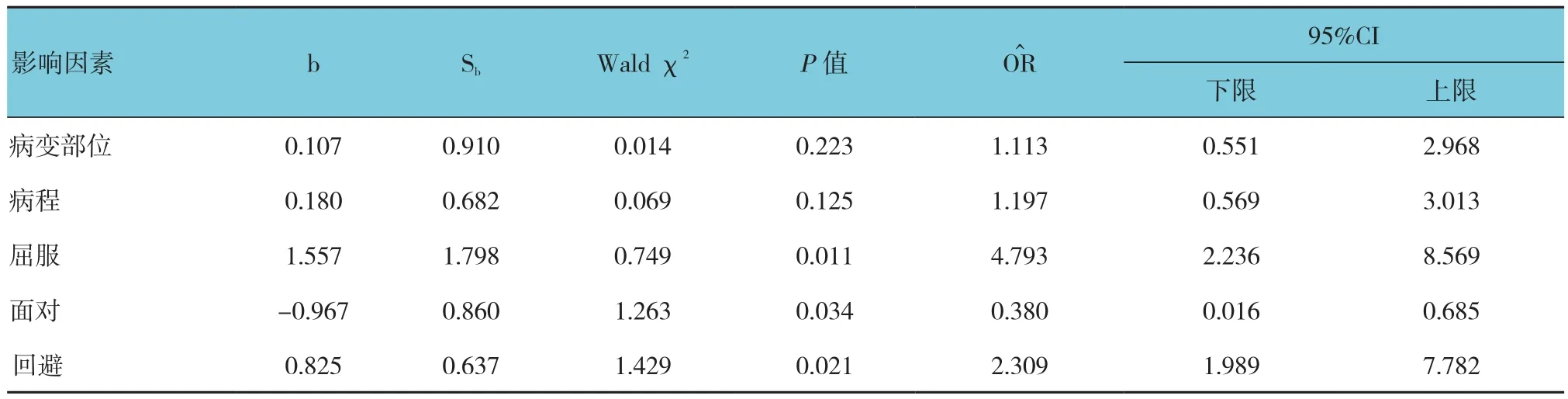

2.5 肿瘤化疗患者焦虑、抑郁影响因素多元逐步回归分析

将焦虑作为因变量,将与患者焦虑相关的受教育程度、医疗保障、职业、月经济收入以及应对方式作为自变量,纳入多元逐步回归分析,结果显示,医疗保障、职业和屈服是影响患者焦虑的独立因素(P<0.05)(见表5)。将抑郁作为因变量,将与患者抑郁相关的婚姻状况、受教育程度、医疗保障、病变部位和病程以及应对方式作为自变量,纳入多元逐步回归分析,结果显示,职业、屈服、面对、回避是影响患者焦虑的独立因素(P<0.05)。见表6。

表2 肿瘤化疗患者焦虑、抑郁单因素方差分析 (±s)

表2 肿瘤化疗患者焦虑、抑郁单因素方差分析 (±s)

项目 焦虑 t /F值 P值 抑郁 t /F值 P值性别男性 46.63±11.11 0.013a 0.908a 49.13±13.86 0.924a 0.337a女性 46.76±10.78 50.61±14.37年龄≤35岁 46.38±12.3749.17±16.71 36~45岁 46.76±10.89 47.29±12.68 46~59岁 46.26±11.20 49.71±13.95≥60岁 47.25±10.19 51.72±13.92婚姻状况未婚 47.06±10.73 0.172b 0.915b 47.94±14.91已婚 47.00±10.97 50.46±14.07离异 38.00±2.19 38.50±9.31丧偶 41.33±10.97 40.33±10.76宗教信仰有46.37±11.00 0.029a 0.864 2.092b 0.101b 47.07±11.55无46.72±10.94 50.12±14.32 1.386b 0.247b 3.014b 0.065b 1.281a 0.258

续表2

续表2

表3 肿瘤化疗患者的应对比较 (±s)

表3 肿瘤化疗患者的应对比较 (±s)

项目 实际得分范围 理论得分范围 应对方式 常模 t值 P值面对 12~29 8~32 18.75±3.57 19.48±3.81 6.551 0.000回避 9~26 7~28 17.19±3.26 14.44±2.97 15.569 0.000屈服 5~18 5~20 10.91±3.52 8.81±3.17 10.992 0.000

表4 肿瘤化疗患者应对方式与焦虑、抑郁情绪的偏相关分析

表5 肿瘤化疗患者焦虑影响因素元逐步回归分析

表6 肿瘤化疗患者抑郁影响因素回归分析

续表6

3 讨论

对肿瘤化疗患者而言,在漫长的治疗过程中除需要忍受化疗药物带来的各种不适,还需要面对经济压力、社会关系等带来的多重困扰,因而更容易产生焦虑、抑郁等精神障碍[8]。长期受焦虑、抑郁等负面情绪影响:一方面会加重患者不良反应导致对治疗的信任感和依从性降低[9],进而影响治疗效果延长康复时间;另一方面,治疗周期延长又会进一步加重患者的焦虑和抑郁情绪,使患者承受更为沉重的经济和心理压力,导致生存质量不断下降形成恶性循环[10]。

本研究对焦虑、抑郁的测量结果显示,恶性肿瘤对患者焦虑的影响并不局限于性别、职业等区分的特定群体,而是具有一定的普遍性。焦虑不受疾病部位和病程影响说明恶性肿瘤作为严重的应激事件,会对所有患者产生影响,而且该影响会持续治疗的全过程。对受教育程度、医疗保障及月经济收入这些影响患者焦虑水平的因素,治疗过程中应该给予特别关注,并进行有针对性的治疗。与焦虑类似,抑郁水平在受教育程度、医疗保障、病变部位及病程方面有差异。表明不同的经历和文化背景会对患者的抑郁情绪产生影响,而患病部位、病程对抑郁的影响则提示医护人员应该针对患者的肿瘤类型和治疗阶段进行有针对性的心理干预和治疗。

应对是指个体采取的有意识的认知和行为模式,对内外部压力的缓解、身心健康的保持发挥着重要作用[11]。应对方式主要分为面对、回避、屈服3种模式:面对一直被认为是一种积极的应对方式[12],采用该方式更容易获得社会的支持,有益于避免负面情绪的产生;回避是一种消极的应对方式,采用这种方式会产生更多的负面情绪[13],也有研究认为回避并非是为摆脱压力采取的逃避行为,而是患者有意识的转移注意力,从而为面对赢取时间[14];屈服被认为是一种逃避性的应对方式,采用该方式的患者对待治疗更多的持有消极情绪,缺乏治疗的积极性[15]。

本研究采用t检验结果显示,与面对该积极的应对方式比较,肿瘤化疗患者更倾向于采取回避、屈服等负面应对方式。相关分析结果显示,屈服是导致肿瘤化疗患者焦虑、抑郁的主要因素,与之前的研究结果一致[15]。回归分析结果显示,屈服进入焦虑的线性方程,对焦虑水平的解释度达35.2%。3种应对方式均进入抑郁的线性方程,其中屈服、回避的系数为正值,面对的系数为负值,对抑郁的解释度达40.6%。通过对焦虑、抑郁的相关和回归分析发现,屈服是影响肿瘤化疗患者焦虑、抑郁的主要因素:一方面是受患者认知影响,更倾向采用负面的应对方式;另一方面也反映医疗机构和患者家属对患者的心理干预和引导存在不足。

综上所述,焦虑、抑郁是肿瘤化疗患者普遍存在的心理障碍,对患者心理和生理健康具有严重威胁[16]。心理干预是治疗肿瘤化疗患者精神障碍,引导患者积极应对的重要手段[17]。在医护人员和患者家属的共同努力下提高患者的情绪管理能力和自信心,保持患者的心理健康,真正提高患者的生存质量。

参 考 文 献:

[1] CHEN W, ZHENG R, BAADE P D, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. CA A Cancer Journal for Clinicians, 2016, 66(2):115-132.

[2] 王骁, 黄宇清, 黄悦勤, 等. 肺部肿瘤患者术后焦虑及抑郁症状共病及其影响因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2016, 30(6): 401-405.

[3] 彭玲, 梁婧媛, 李达. 伴抑郁症状的恶性肿瘤患者临床分布特点及情绪表达的调查研究[J]. 肿瘤预防与治疗, 2013, 26(3): 143-146.

[4] 吴晓丹, 张美芬, 张俊娥, 等. 食管癌术后化疗患者症状困扰与焦虑抑郁的相关性研究[J]. 护理学杂志, 2013, 28(6): 72-75.

[5] 王端卫, 张敬悬. 简易应对方式问卷的因子分析[J]. 山东大学学报(医学版), 2014, 52(3): 96-100.

[6] 钱国安, 王维利, 陈艳, 等. 肿瘤化疗患者焦虑、抑郁的非药物干预研究进展[J]. 中华护理杂志, 2012, 47(3): 280-282.

[7] SO W K, MARSH G, LING W M, et al. Anxiety, depression and quality of life among chinese breast cancer patients during adjuvant therapy[J]. European Journal of Oncology Nursing, 2010, 14(1):17-22.

[8] JOHNS S A, KROENKE K, THEOBALD D E, et al. Telecare management of pain and depression in patients with cancer: patient satisfaction and predictors of use[J]. Journal of Ambulatory Care Management, 2011, 34(2): 126-139.

[9] ZHANG M, PENG L, LIU W, et al. Physical and psychological predictors of quality of Life in chinese colorectal cancer patients during chemotherapy[J]. Cancer Nursing, 2014, 38(4): 115-132.

[10] 刘景丽, 邱红, 刘东伯, 等. 癌症患者焦虑抑郁发生率及其影响因素分析[J]. 药品评价, 2012, 9(3): 24-28.

[11] 陈卓, 杨秀贤, 邱晓慧, 等. 应对方式对社区居民应激感觉与焦虑调节效应[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(6): 825-827.

[12] MEANS-CHRISTENSEN A J, ROY-BYRNE P P, SHERBOURNE C D, et al. Relationships among pain, anxiety, and depression in primary care[J]. Depression and Anxiety, 2008, 25(7): 593-600.

[13] WANG X. Interaction of coping modes and psychological stress on anxious and depressive symptoms in Chinese breast cancer patients[J]. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2012,13(4): 1645-1649.

[14] PRICE M A, BELL M L, SOMMEIJER D W, et al. Physical symptoms, coping modes and quality of life in recurrent ovarian cancer: a prospective population-based study over the last year of life[J]. Gynecologic Oncology, 2013, 130(1): 162-168.

[15] 郑连雪, 韩俊林, 王消馨. 不同应对方式对晚期胃肠道癌症患者生活质量的影响[J]. 临床医药实践, 2009, 18(1): 52-53.

[16] SALES P M, CARVALHO A F, MCINTYRE R S, et al.Psychosocial predictors of health outcomes in colorectal cancer:a comprehensive review[J]. Cancer Treatment Reviews, 2014,40(6): 800-809.

[17] 李香花, 唐小波, 黄美珠, 等. 恶性肿瘤化疗患者焦虑和抑郁的调查及心理干预[J]. 重庆医学, 2016, 45(4): 538-540.