早发冠状动脉粥样硬化性心脏病患者焦虑状态危险因素的分析*

王一然,王春燕,李鹏

(内蒙古医科大学附属医院 心血管内科,内蒙古 呼和浩特 010050)

随着社会的发展,冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary heart disease,CHD)不仅仅是老年病,其在中青年人群中的发病率和病死率也逐年升高,CHD的发生更易导致中青年患者产生焦虑等心理应激反应[1]。焦虑状态是CHD发生、发展的危险因素,同时影响疾病的预后[2]。随着双心医学诊疗模式的转变,心理因素在诊疗过程中起着举足轻重的作用。本研究回顾性观察早发CHD患者焦虑状态的发生情况,并分析各种因素与焦虑的关系,从而探讨早发CHD患者焦虑状态发生的危险因素,焦虑对患者短期预后的影响,为医院更好地开展双心诊疗提供临床资料。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2015年8月-2016年10月该院就诊的冠状动脉造影或经皮冠状动脉支架植入术(percutaneous coronary intervention,PCI)确诊为早发CHD患者120例。其中,男性69例,女性51例;年龄(52.83±6.76)岁。早发CHD[3]是指发病年龄男性≤55岁或女性≤65岁的CHD患者。CHD诊断标准符合2007年中国慢性稳定性心绞痛[4],不稳定心绞痛和非ST段抬高心肌梗死的诊断与治疗指南[5]以及2008年我国采用的心肌梗死全球统一定义[6]。纳入标准:①年龄男性≤55岁或女性≤65岁,并在该院行冠状动脉造影或PCI确诊为CHD患者;②所有患者住院期间均进行汉密尔顿焦虑量表(hamilton anxiety scale,HAMA)评分调查,根据总分是否<14分,分为焦虑组65例和非焦虑组55例。排除标准:①年龄男性>55岁或女性>65岁,既往有精神病史或有严重的认知功能障碍;②问卷填写不完善或无法完成量表填写;③近期急性感染、肿瘤及严重肝肾功能不全;④甲状腺功能异常;⑤术前和术后6个月内出现自身或家庭重大事件等对患者情绪造成严重影响。入选患者均签署知情同意书。

1.2 量表问卷调查

HAMA是精神科临床中常用的量表之一。《中国精神障碍分类与诊断标准第3版》[7]将其列为焦虑症的重要诊断工具,临床上常将其用于焦虑症诊断及程度划分的依据。故采用HAMA对患者是否发生焦虑进行评估。评分由经过特殊培训的心内科医师完成,整个评估过程由有经验的神经精神科医生参与并指导。根据HAMA总分反映焦虑症状的严重程度。总分<14分,提示存在具有临床意义的焦虑状态;14~27分为轻度焦虑;21~28分为中度焦虑;<29分为重度焦虑。

1.3 基本资料采集

所有患者入院后给予CHD的规范治疗,包括药物治疗(阿司匹林、氯吡格雷、低分子肝素、硝酸脂类、血管紧张素转换酶抑制剂及β受体阻滞剂)和(或)介入治疗。同时采集并记录患者年龄、性别、体重指数(body mass index,BMI)、高血压、糖尿病病史、吸烟史、陈旧心肌梗死病史及文化程度等基本临床资料,入院24 h内完成测定超敏C-反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein,hs-CRP)、血常规、血尿酸、肌酐、血脂全项[包括总胆固醇(total cholesterol,TC)、三酰甘油(triglyceride,TG)、高密度脂蛋白(high-density lipoprotein cholesterol,HDL-C)、低密度脂蛋白(low density lipo pro tein,LDL-C)]及血糖等各项生化指标。所有患者均接受心脏彩超检查,测量左室舒张末期内径(left ventricular ejection fraction,LVEDD)和左室射血分数(left ventricular ejection fractions,LVEF)。

1.4 冠状动脉造影方法

经桡动脉常规投照行左、右冠状动脉造影,过程中发现主要血管狭窄直径≥50%,确诊为病变血管。同时评定冠状动脉病变支数,即造影示腔径狭窄≥50%累及左前降支、左回旋支或右冠状动脉的支数,分为单支、双支及多支病变。左主干病变者,均定义为双支;若同时伴右冠状动脉病变则视为多支病变。

1.5 随访

所有入选者出院后通过电话,心内科门诊进行为期180 d的短期随访,观察其用药依从性、再次心肌梗死、心绞痛、再次血运重建、心源性或非心源性死亡等临床事件的发生。

1.6 统计学方法

数据分析采用SPSS 24.0统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,均进行正态性及方差齐性检验,两组比较采用t检验;多组间比较采用方差分析,多个样本均数的两两比较采用SNK法;计数资料以率(%)表示,多组间比较采用K-W检验;采用多因素非条件Logistic回归模型筛选早发CHD患者焦虑状态的危险因素,生存分析采用Kaplan-Meier法和Log-rank检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床资料比较

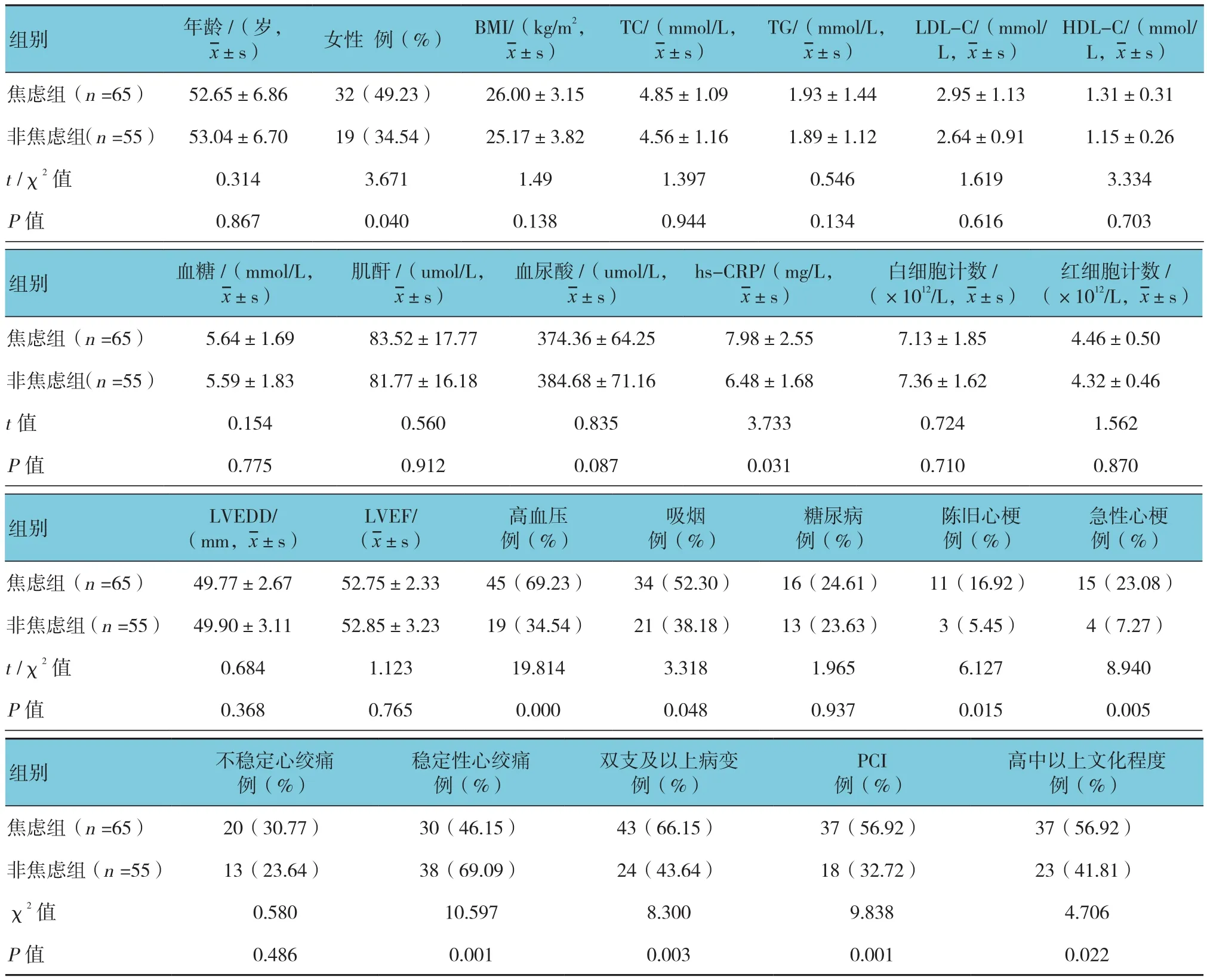

两组年龄、BMI、各项生化指标、血细胞、LVEDD、LVEF及糖尿病例数等基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。但焦虑组女性、高血压、吸烟史、心肌梗死(陈旧和急性)、而稳定性心绞痛例数、双支及双支以上病变、PCI治疗、高中以上文化程度其所占比例低于非焦虑组,焦虑组的hs-CRP水平高于非焦虑组(P<0.05)。见表1。

2.2 焦虑程度比较

随着焦虑程度的增加,hs-CRP水平、高血压、双支及以上病变、PCI例数升高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 焦虑状态危险因素分析

经单因素分析,将两组有差异因素hs-CRP(hs-CRP≥10 mg/L)、女性、高血压、吸烟史、心肌梗死、双支或双支以上血管病变、PCI治疗、高中以上文化程度进行多因素非条件Logistics回归分析,其中高血压、心肌梗死、PCI治疗、双支或双支以上血管病变是早发CHD患者焦虑状态发生的危险因素。见表3。

表1 两组临床资料比较

表2 焦虑程度的比较

表3 焦虑状态危险因素多因素Logistics回归分析

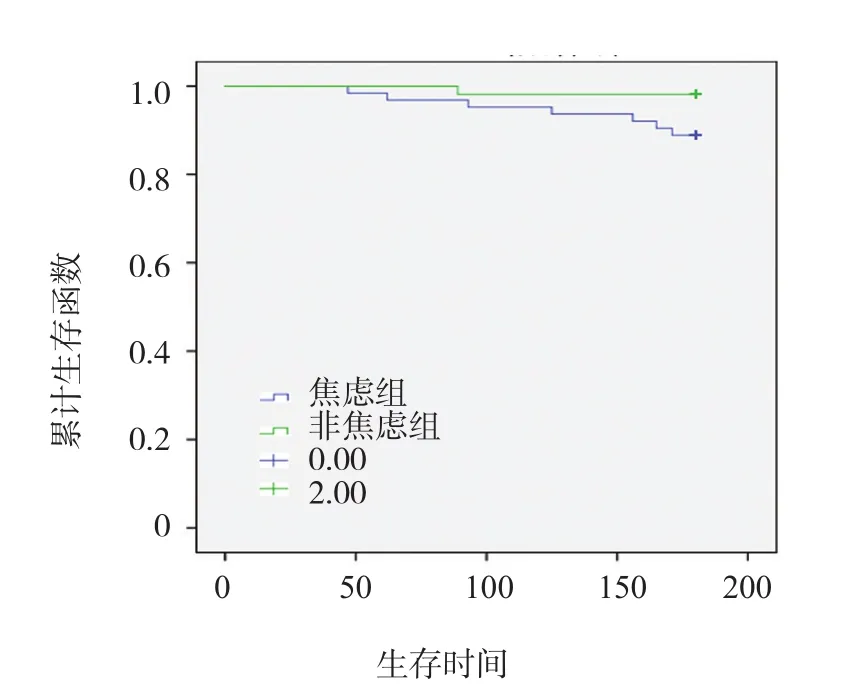

附图 Kaplan-Meier法绘制生存曲线

2.4 随访

失访3例。7例患者用药依从性差,自行减药或改服中药治疗,焦虑组5例,非焦虑组2例。8例患者因再发心绞痛再次住院,焦虑组7例和非焦虑组1例。其余患者均无再发心肌梗死、再次血运重建、心源性或非心源性死亡等临床事件的发生。通过对入选患者随访的生存分析,采用Kaplan-Meier法绘制生存曲线,提示焦虑组患者180 d无事件生存率低于非焦虑组(P=0.049)。见附图。

3 讨论

随着生活水平提高,CHD的发病呈年轻化趋势。流行病学调查[8],15~59岁人群中,CHD已成为第2位死亡原因。该人群在家庭、社会、工作中承担着承前启后的重要角色。因此,焦虑情绪极易产生,并贯穿于疾病治疗、康复和预防的整个过程。研究表明[9],早发CHD焦虑症的发病率高达20%~60%。本研究中,焦虑状态的发病率为54%,程度以轻中度为主,与国内报道相近。焦虑可加重CHD的临床症状、增加复发风险、严重影响预后,是CHD心源性死亡的危险因素[10]。

本研究中,女性及高中以上文化程度更易发生焦虑。女性患者的性激素是其重要的生理机制,尤其中青年女性高的雌激素水平。当代女性的社会生活压力不亚于男性,其社会心理学因素也是诱发焦虑的重要因素。国外报告特别指出[10],患有CHD的年轻女性,由于焦虑因素的存在,增加CHD不良事件的发生,且增加死亡率,因此女性患者的心理健康问题不容忽视。中青年人群大多具有良好的文化背景,这使其对事物的敏感性过高,对自身疾病治疗有较高的认知,但临床医学这种极强的专业性知识如缺乏专业指导,会形成认知上的迷茫,故这种强烈反差极易产生焦虑情绪。此外,合并有高血压、陈旧心肌梗死、双支或双支以上血管病变、PCI治疗也影响焦虑状态的产生。对早发CHD患者,在长期慢性疾病的存在下,或血管病变较多、或经过再血管化治疗,源于此人群在社会中承担重要的角色,对疾病本身更易产生恐慌、思想负担而出现焦虑;再者PCI治疗表示病变程度较重,该常识加重患者对病情的担忧。国内调查显示[11],PCI术后存在肯定焦虑者占70%。因此,在重度焦虑患者中,高血压及PCI治疗例数占有较大比例。经本研究统计分析,高血压、心肌梗死、双支或双支以上血管病变、PCI治疗为发生焦虑的危险因素。

CHD是一种慢性炎症性疾病,有学者认为[12],焦虑可加速炎性介质生成、诱导炎症反应,且CHD合并焦虑症患者体内CRP、白介素6等炎症因子水平高。本研究中,焦虑组的hs-CRP高于非焦虑组,且随着焦躁程度的加重,hs-CRP的水平也在逐渐升高。此外,焦虑组吸烟例数高于非焦虑组。炎症可能作为一中间桥梁,将这种双心疾病互为因果,相互促进,烟草本身为一促炎症介质也参与其中。

LANA等人[13]研究提示,焦虑影响CHD不良事件的发生,并增加其全因死亡率的风险。本研究对入选患者进行180 d的短期随访,焦虑组的用药依从性较差,其无事件生存率显著低于非焦虑组。中青年人群对疾病的康复时间及好转率有较高要求,但焦虑状态可能使患者非心源性的主观不适持续存在,与焦躁情绪形成恶性循环,降低CHD二级预防用药的依从性;同时,焦虑影响机体神经内分泌调节、血管内皮功能、血小板及凝血因子等[14],可能该系列因素共同增加疾病的复发率和死亡率。

综上所述,早发CHD患者主要为中青年人群。在治疗这一特殊人群心脏器质性病变的同时,对其心理因素的干预同样重要。通过对早发CHD患者焦虑状态危险因素的分析,尽早识别焦虑人群,尽快进行“双心治疗”从而改善患者心理障碍,保证身心健康,提高生活质量。

参 考 文 献:

[1] 辛若丹, 李文森, 管考华, 等. 焦虑抑郁障碍与冠心病的相关性[J].中国老年学杂志, 2017, 3(37): 1556-1559.

[2] GAN Y, GONG Y H, TONG X Y, et al. Depression and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis of prospective cohort studies[J]. BMC Psychiatry, 2014, 11(24): 371-382.

[3] 中华医学会健康管理学分会, 中华医学会心血管病学分会, 中华医学会超声医学分会等, 中国体检人群心血管病危险因素筛查与管理专家共识[J]. 中华健康管理学杂志, 2016, 9(6): 398-412.

[4] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会,慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南[J]. 中华心血管病杂志,2007, 35(3): 195-206.

[5] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会,不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗指南[J].中华心血管病杂志, 2007, 35(4): 295-304.

[6] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会,推荐在我国采用心肌梗死全球统一定义[J]. 中华心血管病杂志,2008, 36(10): 867-869.

[7] 中华医学会精神科分会, 中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3)[M]. 第3版.济南: 山东科学技术出版社, 2001: 64-67.

[8] SHARMA M, GANGULY N K, et a1. Premature coronary artery disease in Indians and its associated risk factors[J]. Vascular Health and RiskManagement, 2005, 1(3): 217-225.

[9] LANA L, WATKINS, GARY G. KOCH, et al. Association of anxiety and depression with all-cause mortality in individuals with coronary heart disease[J]. J Am Heart Assoc, 2013, 2(2): e000068.

[10] AMIT J, SHAH, M D, MSCR, NIMA GHASEMZADEH, M D, et al. Sex and age differences in the association of depression with obstructive coronary artery disease and adverse cardiovascular events[J]. J Am Heart Assoc, 2014, 3(3): 741-751.

[11] 中华中医药学会介入心脏病学专家委员会, 经皮冠状动脉介入治疗(PCI)手术前后抑郁和(或)焦虑中医诊疗专家共识[J].中医杂志, 2015, 56(4): 375-360.

[12] MILER G E, STETLER C A, CARNEY R M, et a1. Clinical depression and inflammatory risk markers for coronary heart disease[J]. Am J Cardiol, 2002, 90(12): 1279-1283.

[13] LANA L, WATKINS, GARY G, KOCH, ANDREW SHERWOOD, et al. Association of anxiety and depression with all-cause mortality in individuals with coronary heart disease[J]. J Am Heart Assoc, 2013, 4(2): 68-78.

[14] 梁艺, 黄学成. 冠心病合并焦虑抑郁的治疗进展[J]. 现代医院,2017, 17(1): 145-147.