走进真实的四川凉山

蒋作平 肖林

认识大凉山,并非一件易事。说她美丽、富饶,说她贫穷、落后,似乎都对。

四川省西昌市邛海边,在凉山彝族奴隶社会博物馆内,矗立有一座巨大的雕塑,姑且把雕塑叫《绳索》。

雕塑前一块石碑上刻着4句话:“一根粗大的绳索,一段曲折的历史,一个觉醒的过程,一个崛起的时代。”艺术家的设计和4句注释,寓意深刻,发人深思。

说起大凉山,知道的人应该不少。在人类学家眼里,她曾经是人类保存最完整的奴隶社会活化石;在文化学者眼里,她是拥有上千年璀璨文明的神秘之地。

喜欢旅游的人,对大凉山更熟悉。在他们眼中,凉山有热情奔放的彝族火

把节,有美丽的邛海、仙境般的螺髻山、浪漫的泸沽湖,还有名列“世界十大大峡谷”深度之首的大渡河大峡谷,更有令国人自豪的西昌卫星发射基地。

但对那些不熟悉大凉山的人来说,媒体尤其是自媒体中常见的“悬崖村”“人畜共居”“吸毒”“辍学儿童”等标签,共同构成了一个极端落后的印象。

拨云见日,让我们走进真实的凉山。

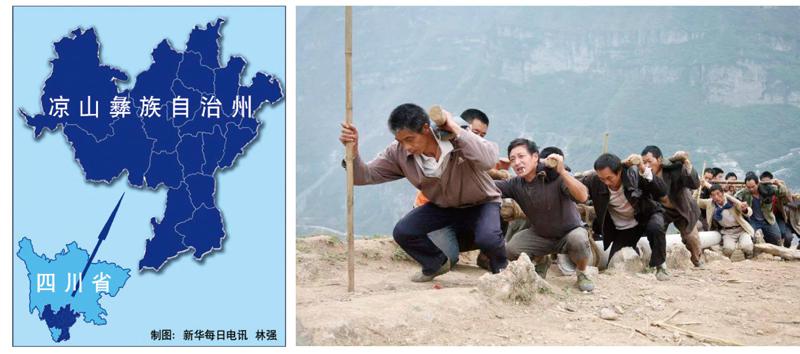

“悬崖村”到底有多少?

传闻:说起大凉山就想到“悬崖村”

实情:“悬”不“悬”没有界定标准

这是一道选择题。回答“有”或“没有”,似乎都正确,也都不正确。

先说说“有”的正确性。

四川盆地周边的秦巴山区、乌蒙山区、大小凉山彝区和高原藏区,不仅是“蜀道难”的主要分布区域,也是四川四大连片贫困地区。

这里山高谷深,地势险峻,分布着大量的高寒山村(媒体又称“悬崖村”),生存环境十分恶劣。

自上世纪九十年代以来,特别是精准扶贫以来,这些高山村在媒体报道中,被称为“悬崖上的村庄”“云朵上的村庄”“高山贫困村”“绝对贫困村”“极端贫困村”等。

近两年,媒体集中报道四川凉山彝族自治州(以下简称凉山州)昭觉县的阿土勒尔村,并形象地称它为“悬崖村”。

一段时间里,一说到“悬崖村”,人们自然想到昭觉县的这个村;一说起大凉山,人们习惯性地联想到“悬崖村”。

从新版汉语词典和字典的文字解释看,似乎说“悬崖村”也有点靠谱。近两年,大凉山昭觉县、长江三峡、太行山等媒體报道过的村,的确又高又陡,符合“悬崖”这一词义,称“悬崖村”也不算错。

再说“没有”的正确性。

没想到的是,尽管各地都承认有高山村,但我们在各地山区县采访高山村时,除了昭觉县承认这个“悬崖村”外,各地均异口同声否认:“我们这里没有悬崖村。”

因为媒体集中报道过的昭觉县“悬崖村”,提高了阿土勒尔村的知名度,带来了社会和政府的大投入,好处多多。而其他地方之所以一概拒绝承认,因为“悬崖村”成了负面、落后的代名词。

凉山州交通系统一位干部说:“什么叫悬崖?没有标准,也不是交通术语。”

“悬崖村是个特例,是媒体加工的特例。四川有多少悬崖村?没有数据,因为没有对悬崖和悬崖村的界定。”四川省公路局几位专家明确指出。

其实,不管叫“高山村”还是“悬崖村”,它们就在那里。从精准脱贫角度讲,它们不仅是脱贫攻坚的硬骨头,也是基层干部签下“军令状”必须限期攻克的“堡垒”。

“小康路上一个都不能少。”四川基层干部认为,是否叫“悬崖村”不可怕,关键是要战胜“思想上的悬崖”,消除等靠要思想。只要打破畏难情绪,就能攻克“堡垒”,实现精准脱贫。

“人畜共居”咋回事?

传闻:门前一堆粪;墙上不开窗

实情:落后的居住习惯已基本绝迹

“门前一堆粪”“人畜共居”“墙上不开窗”,这曾经是大凉山高寒山区群众上千年的居住习惯,也曾是大凉山区给外界最直观的第一感受。

但现在可以肯定地说,经过这一轮精准扶贫的强力推进,这种落后的居住习惯已基本绝迹。这是一个划时代的进步。

探究“人畜共居”背后的深层次原因,绝对不能简单地用彝族群众素质低来片面解释。

西南民族大学教授乌尼乌且曾经说:“关于人畜共居,是为了安全,是迫于无奈,是出于习惯。奴隶主把奴隶与牛羊关在一起,也是为了保护财产。”“过去不开窗户,很简单,高山上要避寒,没有玻璃,哪能开窗?”

“混居有历史原因,在高山上住一起可防冻,防盗。”凉山州民宗委一位干部说,过去搞移民搬迁、“三房”建设,乃至这几年搞的彝家新寨、易地移民扶贫搬迁、农村危房改造,都是为了解决人畜混居问题。

彝族学者阿古扎摩撰文指出,彝族本来就是一个游牧民族,彝族人称自己的财产为“直渣”,意为钱粮,“直”主要指马、牛、羊、猪、鸡。“因此在修建住房的时候,就统一把牲畜圈和居住房合为一体,以便于住守和管理,并非不讲卫生。”

追赶现代文明,凉山人一直在努力。

首要的有效办法就是住房改房。州扶贫办原副主任胥国荣介绍,1982年,一位中央领导来凉山后,首次开始了住房改造。1993年,另一位中央领导视察后,首次提出“人畜分开”等基本标准,连续搞了7年的住房改造。从2003年至2008年的三房改造扶贫工程,累计改了8.5万户。从2009年开始,有14万多户列入了“三房改造”计划。

尽管这几次的标准都太低,但却是最受群众欢迎的民生工程。

经过多轮扶贫攻坚,加上本轮正在实施的“精准扶贫”战略和“易地扶贫搬迁”措施,凉山彝族群众已经同步跨上了脱贫奔康的快车。

根据实地调研,说“人畜共居”在大凉山区已基本绝迹,并不过分。完全可以相信,到2020年,彻底告别“人畜共居”绝对有把握。

“洗洗手”也叫革命?

传闻:“凉山老百姓有很多陋习”

实情:精准扶贫已精准到生活细节

没错,同大凉山高寒山区的“住房改造”一样,这也是一场革命。这是中国在当今世界上规模最大的减贫运动,也是最精准的扶贫措施。

有了好的住房,才能具备养成好习惯、形成好风气的物质条件。

凉山地区地理位置特殊,南有金沙江,北有大渡河,从东到西是一条条高高的大山。山水阻隔,加上历代战乱、家支争斗、民族隔阂,大凉山就是这样经历了一千多年的极端封闭社会。

1956年1月,老红军、副州长王海民在凉山州第一次劳动人民代表会议上,举铁锤砸锁链,象征凉山民主改革正式开始。

50余万奴隶(其中锅庄奴隶近6万人)得到解放,100%的翻身奴隶和80%以上的劳动人民拥有了土地、房屋、牛羊等生产生活资料,掌握了自己的命运。1958年3月,民主改革取得胜利,标志着凉山奴隶制社会的终结。

政治上、经济上的一夜翻身,昔日的农奴“当家做主”,并不代表社会文化的全面提升。

彝族学者巴且日火撰文指出:彝族人“一步跨千年”的结果是,还未能完全舍弃旧传统文化的行囊,行走在现代社会文化的大道上难免有“踉跄”感。

彝族資深学者马尔子等撰文指出:“民改时彝族人口达100万,如此之多,但没有自己的集市贸易……无城无市(封闭)的生活在漫长的岁月中,引导彝人从贫困走向贫困……这就是历史上覆盖凉山彝族整体贫困的帽子。”

经过上世纪八九十年代的扶贫,部分群众解决了低标准的“酸菜土豆”型温饱。但很长一段时间内,人畜混居现象依然存在。省民委一位干部说:“老百姓有很多陋习,与现代文明格格不入,如不洗脸、不洗手。”

1997年,国家民委一位副主任实地察看后评价:“这是原始贫困。”

1989年,笔者遍访大凉山,仍然是极端贫困。美姑县一位干部说:“目前已在寄宿制学校中推广三洗,即洗手、洗脸、洗脚。但都比较困难。”

而“不洗手、不洗脸”与其说是“落后习惯”,毋宁说是生活条件极端落后中慢慢形成的。

凉山州彝族学者罗洪兹格曾撰文指出:“饮用的水不是坑积水、就是到几里外去背的水。用水难、饮水难,迫使村民难以讲究个人、家庭、环境卫生,因此,贫困和疾病相依相伴。”

物质文明和精神文明,是一个艰难的过程。在本轮精准脱贫、全面建成小康社会的决战中,凉山州把扶贫攻坚的部分内容形象化为“三建四改五洗”。“三建”即建庭院、建入户路、建沼气池;“四改”即改水、改厨、改厕、改圈;“五洗”即洗脸、洗手、洗脚、洗澡、洗衣服。州内有的单位还称这是“四改革命”“五洗运动”。

这一次是现代意义上的一步跨千年,真的是在拼命补千百年来欠下的课。凉山州把“五洗”作为“养成好习惯”的重要内容,说明“精准扶贫”已“精准”到细节上。

学儿童”有那么多吗?

传闻:凉山“辍学儿童”很多

实情:已经没有因贫辍学现象

答案很简单:过去很多,现在已经没有了。

有人说,四川在凉山州实施“一村一幼”以来,凉山州农村幼教点的密度,已超过全国所有的大中城市,实属创造了解决“上学难”的奇迹。

教育状况是反映一个区域文明、进步、开放状况的重要标志,也是衡量一个区域的未来是否充满希望的尺度。

彝族资深学者马尔子曾撰文回忆:“解放以后出生的凉山彝区儿童,最早接触且接触最多的汉人当属教师了,这些教师虽然不懂彝语,但从他们的温和的眼神、亲切的笑容中,孩子们分明感受到了他们并不像父辈所描述的那样,是穷凶极恶、专割小孩耳朵的坏蛋。相反,他们穿着干净的衣服,举止优雅、彬彬有礼,并且似乎无所不知。”

有“人类文明工程师”称号的教师,在今天的大凉山,不仅传播知识,而且传播文明。不仅教孩子们洗手、洗脸、刷牙等卫生习惯,还传授爱党、爱国、守法等社会主义核心价值观。

25岁的四川师范大学研究生支教团成员李咏翰,到普格县中学报到,看到的是勃勃生机,“真的没想到,这里的硬件教学条件,一点不比内地城市中学差。”李咏翰说。

让他更没想到的是,通过信息技术,普格县中学师生与相隔500多公里外的名校——成都七中育才学校,实现了同步直播上课、教师同步备课办公。“借助‘智慧云,名师搬到了彝区课堂,偏远、闭塞的民族地区孩子,也享受到了优质教育资源。”李咏翰说。

四川把教育作为斩断贫困代际传递的治本之策,凉山教育发生了翻天覆地的变化。截至2017年底,3000余个幼教点遍布全州。凉山州在园(班)幼儿24.34万人,学前3年毛入园率达83.35%;义务教育阶段学生达76.23万人,小学、初中适龄儿童少年入学率达99.54%、93.17%。

凉山职业技术学校副校长李涛说,不仅全校无因贫辍学现象,而且学生有明确的就业方向,能起到“一人读书就业,全家脱贫”的效果。

“短期扶贫靠产业,长期要靠教育。”布拖县副县长比布有打告诉记者。在2014年四川省两会上,他呼吁在凉山州全面免除3年幼儿保教费和3年普通高中学费、书本费,如今已成为现实。

“教育会改变70后、80后这代人的后代,使后辈人文化素质得到整体提升,他们会成为未来凉山发展的希望。”比布有打坚信。

“吸毒贩毒”还严重吗?

传闻:吸毒贩毒重灾区,艾滋高发区

实情:源头“治毒”成效突出

答案很肯定,过去不仅有,还曾经很厉害。但现在已经得到有效遏制。

21岁的小伍(化名),家在昭觉县竹核乡的木渣洛村,这里是曾经的吸毒、贩毒重灾区,也一度是艾滋病高发的地区。

小伍从四川眉山市卫生职业学校毕业后一边在昭觉县城的一家诊所打工,一边为考取护士从业资格证书而努力。她说,选择学医跟她童年的记忆有很大关系。

上世纪90年代,正是竹核乡“毒情”最严重的时候。小伍的姑姑和父亲都染上了毒瘾。姑姑的身体越来越差,10年前就去世了。小伍长大后才知道,夺走姑姑生命的正是艾滋病。

家人的离去带给这个家庭很大的触动,小伍的父亲痛下决心,戒除毒瘾。

就在他父亲暗下决心的同时,一场全民动员的禁毒斗争也在凉山打响。

今年50岁的王洪来自距木渣洛村20公里的城北乡古都村。他14岁那年母亲去世,他打工,后做起皮毛、药材生意,成为村里“最会找钱”的人。

而此时的老家古都村,一些人染上了毒瘾,还有一些人在高额利益的诱惑下走上了贩毒的不归路。

眼看着被海洛因荼毒的村庄越来越萧条,王洪眼里常常涌出泪水。

2005年,王洪思量着给吸毒的年轻人找条正道走。那一年,他还递交了入党申请书,成为预备党员,两年后高票当选村支书。他上任后第一件事就是搞一场民间“禁毒运动”。他召开了禁毒大会,召集村干部和有威望的老人,制定了村规民约。

他们组织人员晚上搞突击检查,发现吸毒、贩毒的马上向警方举报。他还请来“毕摩”,用古老的方式“治毒”。

凉山州公安局一位负责人表示,当前凉山正把禁毒工作,作为事关凉山同步全面建成小康社会和民族前途命运的大事来抓,禁毒工作坚持力度不减、标准不降,推进重点整治地区“去标签行动”。

2017年,凉山对外流贩毒保持严打高压态势,派出了15支小分队赴全国重点地区协作整治清遣外流贩毒人员,协助破获毒品案件202起,打处犯罪嫌疑人277人。

如今,凉山州全面开展了禁毒“五大行动”:破案攻坚、外流贩毒整治、堵源截流、收戒转化、预教管控。

民间的禁毒工作也毫不松劲,目前像古都村这样的民间禁毒协会,已经覆盖昭觉县271个村,参加协会的家庭达到9.6万户15.2万人。

凉山在小康路上会不会掉队?

答案很肯定,不会。不仅不会掉队,而且一定能够与全国人民一道,同步完成决胜全面建成小康社会目标。

最大的理由,是有中国共产党的领导,是中国共产党人的“不忘初心,牢记使命。”

1935年5月,中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族当地头领果基小叶丹欣然决定,在彝海子边打鸡吃血酒结拜兄弟。

“彝海结盟”后,红军顺利通过了彝区,给万里长征增添了光彩的一笔,是中国共产党的民族政策在实践中的第一次体现和重大胜利。

解放后,特别是1956年的民主改革,终于废除了奴隶制。在1956年中共第八次代表大会上,彝族代表伍精华以《从奴隶社会向社会主义飞跃》为题作大会发言,受到毛主席、周总理等中央领导的赞扬,赢得全场代表雷鸣般的掌声。

几十年来,凉山发生了翻天覆地的变化,谱写了从落后走向进步、从贫穷走向富裕、从封闭走向开放的恢宏诗篇。

2014年,随着精准扶贫在全国全面启动,一场新一轮扶贫攻坚战在凉山大地展开。“开局就是决战,上阵就要冲锋”。在大凉山各地,每天都在发生着“千年巨变”。

喜德县阿吼村,年近八旬的阿说牛牛老人,在看到政府为她修的新房后,高兴得落泪。她拉着第一书记王小兵的手说:“如果阿妈还在,我一定要把满柜子的腊肉和大米送给她吃!告诉她现在过上了想都想不到的好日子。”

王小兵说,这个高寒山区村已于2017年整村脱贫。这两年,20多位姑娘嫁进了这个山村。村民们摈弃陈规陋习,过上了“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的四好新生活。

在凉山州,“干部苦帮、群众苦干”的场景到处可见。全州9000多名帮扶干部、2497名第一书记、280名禁毒防艾和计生专职副书记扎根一线。

据凉山州政府副秘书长、州扶贫和移民工作局局長王永贵介绍,2012年全州贫困人口达94万,约占全省贫困人数的13%。党中央、国务院提出“精准扶贫、精准脱贫”基本方略以来,国家、省级部门加大对大凉山彝区的投入力度,中央、省上财政投入比例每年增幅都在50%以上。

王永贵介绍,从2013年至2017年底,全州5年内完成了44万人的脱贫任务。仅仅两年多,“彝家新寨”就让10余万户村民搬入新居,易地扶贫搬迁人口也达到10.16万。

他充满信心地说:“干部用辛苦指数换来老百姓的幸福指数,从2018年起,未来3年,凉山州有信心完成11个国贫县的摘帽工作。”

从向深度贫困宣战到向陋习宣战,从住房革命、厨房革命到厕所革命,凉山州开辟了一个又一个精准脱贫的主战场。这些攻坚战,越往后越艰难、任务越艰巨。要获全胜,还有很多堡垒需要攻克。

全州贫困人口从2013年底的94.2万人减少至49.07万人,全州贫困村从2072个减少到1118个,其中深度贫困村从1350个减少到1002个。这意味着下一步需要脱贫的高达49万多人,大多数居住在海拔更高、生产条件更差的高寒山区,脱贫奔康的难度更大。而后面的1118个贫困村,就有1002个是深度贫困村,也就是说几乎全部是深度贫困村,难度更大是不言不喻的。

既然是深度贫困村,作为扶贫的生命线——公路建设,就成为更硬的硬骨头。特别是大渡河、金沙江两岸的高山村,几乎大多属于媒体所称的“悬崖村”。修路难,修好路后保通保暢更难。据2017年6月的一份材料显示,在四川彝区还有9个乡、24个建制村不通公路,有101个乡镇、1981个建制村不通油路或水泥路。要限期完成,任务十分艰巨。

另外,当地政府也清醒地提出,要“看得见”的贫困与“看不见”的贫困一起抓,治愚治毒治病治超生“四治并举”。这些哪一项都不轻松。

首先,贫困程度差不多的山区群众,也就因为收入多几块钱,或多养一只鸡一只羊,没有评上贫困户,这就是“临界贫困户”,这部分群众在大凉山估计也有好几十万。他们没享受到一系列扶贫政策,但他们也必须同步奔小康,这也是摆在党和政府面前,需要继续解答好的“考题”。

还没有养成、还正在养成好习惯、好风气的群众,这属于精神贫困,也就是看不见的贫困,这既离不开贫困户自身物质条件基础,也离不开社会经济水平整体提升的大环境,也是一项需要久久为功、持续发力加以解决的问题。

一个有希望的民族,在经历了最痛苦的自我革命之后,获得的必然是最伟大的重生。签下的“军令状”,基层干部信心满满,脱贫攻坚的“硬骨头”,一定能啃下,凉山彝族人民在小康路上绝不会掉队。

编辑/余弘阳