“最终一个剧种能不能走出去,有没有传承的可能性,还是要靠作品。”

茅威涛造梦“小百花”

南方周末记者 李邑兰 发自杭州

从1984年开始,茅威涛的名字就与浙江小百花越剧团(下称小百花)挂钩,小百花也逐渐成为闻名全国的越剧表演团体。担任小百花团长18年,茅威涛好几次觉得干不下去了。如今,这段历史即将终结。

2018年3月27日,在“蝶之2018”发布会上,茅威涛正式宣布卸任小百花团长,首次以百越文化创意有限公司(下称百越文创)董事长的身份亮相。百越文创是由阿里巴巴、浙江绿城集团、小百花等共同投资成立的新公司,将涉猎剧场运营、剧目制作、国际合作、艺术教育、项目投资等多项业务。

其中,在邻近西湖的曙光路上,“中国越·剧场”已经竣工。剧场由台湾著名设计师李祖原设计,顶楼停驻了一只“世界上最大的蝴蝶”。剧场将作为小百花的驻场演出地,常年演出越剧。驻场新戏《三笑》是一出“江南民调音乐剧”,取材于唐伯虎点秋香的故事。茅威涛乐于看到剧场未来成为杭州的文化地标。

一些原创项目已经开始运行:请英国《战马》团队制作音乐剧《狼图腾》;买下百老汇热门音乐剧《大鱼》版权,制作中文版。“我们还会搞艺术教育、搞培训;我们也会试图涉足影视剧投资;剧场里还会有餐饮、书吧、咖啡馆,有衍生产品……”茅威涛说。

茅威涛希望转换的不仅是身份,还有思维,“我不再是团长、艺术家的思维了,而是一切以利益最大化为最高出发点,像企业管理一样,投入要有产出。但是,利益的前提,仍然是以越剧为核心、艺术为核心。”她告诉南方周末记者。

“那时我们 不愁没演出”

茅威涛见证过小百花的黄金时代,这支越剧团几乎是含着“金汤匙”出生的。

1982年,浙江省文化厅在省内选拔28位年轻演员,组成“浙江省越剧小百花赴港演出团”,准备赴香港演出《五女拜寿》。茅威涛当时还是桐乡市越剧团的演员,入选并参与了半年的强化集训。

在香港的演出反响热烈,吸引众多名流前去观看,邵逸夫、包玉刚还专门请演员们到家里吃饭。“五女”扮演者茅威涛、方雪雯、何赛飞、何英、董柯娣一炮而红,被称为“五朵金花”。茅威涛由此起步,逐渐成长为“越剧第一女小生”。

1984年,赴港演出团没有就地解散,而是在政府支持下,挂牌成立浙江小百花越剧团。剧团一成立,就去北京参加新中国成立35周年献礼演出,长春电影制片厂还把《五女拜寿》拍成了越剧电影。整个1980年代,以及1990年代初期,是小百花的黄金时代。

“那时我们不愁没演出,每到一个地方,都是最高规格接待,除了西藏、新疆没去演出,几乎全国每个地方都去演出了,可以说红遍大江南北。”茅威涛记得,有次小百花去越剧的“大码头”、上海的人民大舞台演出《五女拜寿》,戏迷们凌晨三四点起床排队买票,队伍从九江路一直蜿蜒到西藏中路,足足500米长。排到六七点钟该吃早饭,有人捡块砖头,把自己的身份证压在底下,抽身去买豆浆、粽子,填饱肚子再回来接着排队。

1990年代初,杭州武林广场的“红太阳展览馆”开了来自台湾的第一家婚纱公司,茅威涛和“小白菜“扮演者陶慧敏被请去当模特,做形象代言人。除去团里的演出,各地大大小小的综艺演出邀约也纷至沓来。1994年,购车还极为奢侈,茅威涛就购买了一辆本田雅阁。

“骂归骂,看归看”

好日子从1990年代中期开始转弯。

随着影视剧日渐兴盛,再到互联网兴起,越剧的生存环境日益严峻。“杭州剧院场地一块一块都分租出去了,承包商爱干什么干什么。”茅威涛回忆。不仅越剧,整个中国戏曲都日渐式微。

随着年龄增长,越剧观众群体日渐萎缩,新的观众群体又没有壮大起来。无戏可演,为了拿政府的演出场次补贴,小百花的演员们整天下农村,和基层剧团抢农村市场。也不排新戏,旧戏随便演一演。演员们心灰意懒,台柱“五朵金花”有出国的,有下海的,还有转去影视圈发展的。茅威涛留了下来,在她的印象中,当时的景象就像《红楼梦》里大观园的末期。

时代在发展,但小百花原地踏步,沿用计划经济时代的思路。茅威涛认为,自己当时被绑住了双脚:“我想排这样的戏,但团里说必须排厅里叫你们排的戏;或者我想要创新,但领导班子并不会接受我的意见,慢慢的,我觉得自己像一头困兽。”

1997年,茅威涛选择离开体制。她从小百花辞职,和丈夫、戏剧导演郭小男一起,成立了茅威涛戏剧工作室(下称工作室)。

工作室成立后,排演的第一部大戏是《孔乙己》。一直以来,茅威涛饰演的女小生角色,如唐伯虎、贾宝玉、陆游,都是美男子。郭小男反馈:“你这张脸没了,如果依然还能征服观众,那你就成大家了。”他的意思是,想去除越剧女小生的唯美化。

后来主创团队找到了“丑角”——鲁迅笔下的孔乙己。郭小男做了很多“出格”的设计,甚至让茅威涛剃了光头出演。“是我自己要剃的,郭导还有点舍不得,他觉得用个头套就算了,但我觉得这样革命就不彻底。”茅威涛回忆道。

除了光头,“孔乙己”的形象完全是佝偻的,水袖没了,也不能穿厚底靴。跟茅威涛搭戏的男演员都是身高一米八的高个子,演出前,所有人都担心她被男演员们“压没了”,没想到她照样撑起了这个角色。茅威涛形容其为“以丑为美”:“看似他是一个丑角,不再那么唯美,但是这个美是精神的,是鲁迅那种对国民的怒其不争、哀其不幸的一种精神把握。”

1998年,《孔乙己》在上海连演三场,场场爆满,大家都想看看剃了光头的茅威涛怎么演戏。“孔乙己”跟传统越剧形象都不一样,归不到官生、京生、穷生、娃娃生等任何一个准确的行当里。人物完全创新,也引起了巨大争议。

有位茅威涛的铁杆粉丝,三场场场都到,看完就在后台出口处候着,见到她就开骂:“你不可以把越剧弄成这样!”前两天茅威涛都被工作人员拉走了,第三天她停了下来,用上海话回应:“先生,你在这儿骂了我三天了,你看了几场?”老先生不好意思地回答“三场”,他一场都没落下,“骂归骂,看归看”。

光头造型引人争议,但《孔乙己》也因此成功吸引了大众的眼球。茅威涛记得,当时《北京青年报》头版整幅都是她的光头照片,大家笑言茅威涛“顶着个光头在全国招摇”。上海首演后,《孔乙己》又到香港和北京各演六场,同样一票难求。有专家评价:茅威涛的“孔乙己”第一次让越剧开始演人物,而不像传统一样只展现行当。

凭借《孔乙己》的票房,再加上招商、赞助,以及随后将《孔乙己》拍成电视剧的收入,工作室盈利200万元。茅威涛很兴奋,这似乎是越剧的出路。

“明明姐妹相称, 怎么来管我们了?”

工作室起步顺利,小百花的日子却愈发艰难。团长走马灯一般地更换,两年时间换了五任。后来团里找到茅威涛,再三劝说她回去担任小百花团长,推进改革。

1999年,茅威涛把工作室交给郭小男管理,自己回到体制当中,出任小百花团长。“给我两年时间,我试试看,做得好就做下去,做不好自己引咎辞职。”上任不久,她就开始了大刀阔斧的改革。

首先是工资改革,不再吃大锅饭,“演好多得,多演多得”。这样可以调动年轻演员的积极性,尽管挑不了大梁,但因为演的场次多,收入也可以很高,演得好还有额外奖励。

这样一来,平时演得少的老演员不答应了。一些与茅威涛同辈的演员递来辞职信:“你明明跟我是姐妹相称的,现在整天管我们,必须来练功、来报到。”茅威涛坚持,也对演员们晓之以理。后来这些老演员回到团里,配角也愿意演,收入相应提高了。

除了演戏,茅威涛还将团员们派出去学习,去北京人艺、中戏学舞美、表演,去上海戏剧学院学音乐,读在职研究生,同时每年专门请老师到小百花培训古诗词素养。

为了培养新的越剧观众,小百花的农村演出由原来的80%降低到30%,60%演出以全国城市为重心,另外10%争取境外演出。越剧也更加时尚,每次新闻发布会,研讨作品说明书,茅威涛都要团队在“时尚感”上多下功夫,并同步推出衍生产品。

《孔乙己》的商业成功让茅威涛看到了重塑越剧风貌的好处,她和郭小男合作,接连推出打破常规的剧目:排日本戏《春琴传》、朝鲜戏《春香传》;把宁波天一阁的家族传奇搬上舞台,排出了《藏书之家》;又将布莱希特的戏剧改编,排成越剧《江南好人》。

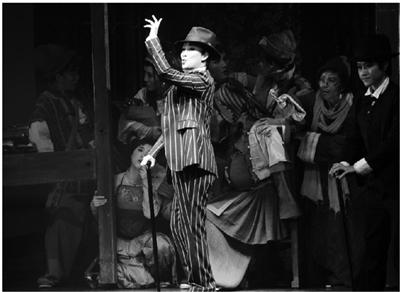

在《江南好人》中,茅威涛第一次穿起西装,一人分饰男女两角。她还将莎士比亚戏剧与汤显祖的作品结合起来,创作出《寇流兰与杜丽娘》。这部戏在北京国家大剧院首演,又去欧洲巡演,再回国内演出,每每爆满,需要临时增卖站票。

每到一座城市演出,茅威涛会选择一所高校讲座,推广越剧。在杭州、无锡等地的六七所中学,小百花办起了“爱乐基地”,演员们给学生上课,学生像学兴趣班一样报名。茅威涛记得,“爱乐基地”第一次在杭州二中开班,一下涌来四五十位学生报名。第一堂课茅威涛亲自教授,她很诧异,问学生们:为什么不去报舞蹈、钢琴或者其他才艺?不少学生回答,自己将来一定出国读书,跟外国同学社交,弹点钢琴算什么,要是能演上一段越剧,岂不更好?

在浙江艺术职业学院,小百花定向班开展五年制授课,第五年参与剧团演出一年,小百花还为毕业生排演毕业大戏。有一年穿越剧《步步惊心》广受欢迎,小百花就紧跟风潮,创作了越剧版《步步惊心》。

因为这些“传道”经历,茅威涛拿过教育成果奖。她希望坚持下去:“从商业模式来说,这就叫培养市场的终端消费者。”

改变一个剧团的命运

2006年,越剧百年诞辰期间,茅威涛带着一批新排越剧赴京展演。尽管准备精良,票房却难如人意。媒体采访她,问题竟然是“越剧是怎么发展过来的”,“你是唱什么流派的”之类普及性问题。

“我很沮丧,觉得我已经耗尽心力,但依然是这样的结果,做不好了。”茅威涛告诉南方周末记者,那时候她甚至觉得自己有了“办公室恐惧症”,宁愿成天泡在排练场,练功、排戏,回到自己原来的演员岗位。

还有一次,茅威涛全家去爱丁堡戏剧节观看演出。英国人对戏剧的狂热令她震惊,八十多个剧场全部爆满,一票难求。这种状态,茅威涛觉得在中国不可能出现,又打起了退堂鼓。“其实我可以躺在功劳簿上,如果再多排几个戏,不过是数量的叠加,但是我不愿意这样做。”茅威涛说。

焦虑感在2013年迎来转机。多年前浙江省政府关照小百花发展,划出来的一块土地,解决了拆迁问题,可以正式进入规划、建设阶段。就在那时,她开始酝酿创办百越文创,兴建驻场剧场。她多次考察日本著名的宝冢歌剧团。宝冢依靠自己的两家驻场剧场和艺术学校,一直运转良好。茅威涛受到启发,决定效仿宝冢,创建越剧的驻场剧场;同时效仿宝冢,不断包装、推出明星演员、明星组合,“这些才是真正能改变一个剧团命运的方法”。

早些年,茅威涛也参加《天天向上》这样的综艺节目“圈粉”,也“跨界混搭”,比如和金星合作。金星用舞蹈演祝英台,茅威涛则用越剧演梁山伯;茅威涛用宋词吟诵,金星在边上用舞蹈表演姜夔的诗词《暗香》。后来她拒绝了所有综艺节目,不愿再去电视上当嘉宾、当评委“露脸”。

令她受到触动的,是在韩国首尔观看的音乐剧《西便制》。音乐剧根据韩国的同名小说改编,讲述没有固定职业,四处漂泊的盘索里艺人,为将女儿拴在身边,在女儿睡觉时,用盐酸弄瞎了她的双眼。据说,这样可以让注入眼睛的灵气转移到耳朵和嗓音上,声音因此不同凡响。盘索里是朝鲜传统的说唱艺术,也被人称为“朝鲜清唱”,形式简单,一人敲鼓一人歌唱。音乐剧现场没有花哨的装饰,也没有多余的音乐,大部分时间就是演员清唱。即使观众听不懂韩语,也能感动到掉下眼泪。

“最终一个剧种能不能走出去,有没有传承的可能性,还是要靠作品,要把一个剧种最好的审美和演剧风格做透,强化它,让它有标识性。”茅威涛总结道。