数据泄露频发生:慎用隐私换便捷莫让用户成为“透明人”

浙江省通信管理局|王君兰

便捷与效率并非一定要以牺牲隐私为代价,在提供智慧与便捷的同时,相关从业者要有选择地保护隐私,让信息交换的过程变得可控,进而更好地造福人们的生活。

随着我国信息化建设的不断加深,“互联网+”“大数据”已深度融入人们日常生活,移动互联网的快速发展延展了人们日常活动轨迹,方便了衣食住行,但也带来很多烦恼。比如刚生完孩子就有人打电话推销母婴用品,刚咨询贷款就有金融平台要提供资金,注册了股票账户就有所谓牛股推荐……日前,电信掌上营业厅APP过度索权事件又被媒体渲染。大众在享受互联网便利的同时,也开始热议用户隐私泄露的问题。

强制授权成常态用户陷入“没得选”的怪圈

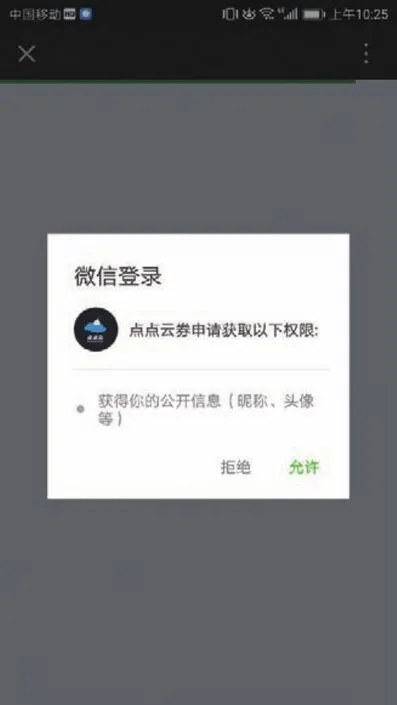

在互联网时代,用户为了方便使用手机和电脑,越来越多地被迫放弃隐私已成为既定事实。社交、约车、购物、外卖、导航等APP已成为手机里不可或缺的工具,与此同时,用户的微信昵称、头像、位置、通讯录、电子邮箱、QQ账号,甚至身份证号码、银行账户等隐私信息也处于“裸奔”状态,被互联网公司收集到海量数据中,用于其他商业行为。

虽然网信办已于2016年发布《移动互联网应用程序服务管理规定》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》,提出建立健全用户信息安全保护机制、禁止智能终端应用软件擅自调用与所提供服务无关的终端功能,但仍未阻止隐私变现、泄露、资源滥用情况的屡屡发生。

2017年末百度APP因涉嫌违法获取消费者个人信息被江苏省消费者权益保护委员会提起诉讼。2018年初支付宝年度账单事件被众多网友刷屏,央行支付司要求支付宝对此纠正并向公众致歉。近期,工信部信息通信管理局针对手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题,约谈了北京百度网讯科技有限公司、蚂蚁金服集团公司(支付宝)、北京字节跳动科技有限公司(今日头条),认为3家企业均存在用户个人信息收集使用规则、使用目的告知不充分的情况,要求基于充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。

事实上,网络隐私泄露事件层出不穷,水滴直播事件、携程取消默认勾选事件,都曾掀起舆论风波,大数据时代下新生的“线上用户杀熟”现象,更是令人心惊。互联网厂商利用用户数据,对老用户实行价格歧视,用户在全然不知情的情况下,已被商家进行了区别定价。一些企业利用“格式条款”将诸多索权隐匿在连篇累牍的用户协议中,这样的做法也已是行业内“公开的秘密”。

“用户更愿意用隐私换便利”,无论是百度CEO的高调宣称,还是脸书(Facebook)隐私泄露事件的不断发酵,都让人感受到信息裸奔的严重程度,在数据掘金的前夜,如何构建隐私和商业的平衡,依旧是个待解的问题。

商机与禁区并存技术也需有权力边界

互联网企业将线上用户视为大数据掠夺的重要资源,超范围攫取用户隐私成为行业潜规则。例如,每个线上注册参与者都被要求填写个人信息,这些信息内容的详尽程度远超出身份证记载范围;又如通过“获取设备安装软件列表”权限了解用户手机安装了哪些软件,这样既可以了解竞争对手产品的市场占有率,还可以实现对该用户的标签化。

在互联网世界中,服务提供者与用户之间存在着极大的“技术不平等”。表面上看,各项服务都在以用户为中心、拼命取悦用户,实际上用户根本就是“待宰的羔羊”。即便许多服务可实现所谓的“自愿勾选”,但如不同意,该项服务根本无法使用,用户只能答应此类“游戏规则”。

企业通过索权在取得用户信息后,数据的保存和利用却存在安全隐患。一些企业的数据库缺乏有力的安全防护,在遭遇网络攻击时容易出现数据泄露,近年来也多次出现知名互联网企业“内鬼”泄露用户隐私的事件。

隐私泄露频发生政府网站未能幸免

《中华人民共和国政府信息公开条例》已施行近10年,条例对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息公开做了限制。2016年公布的《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》提出,建立健全保密审查制度,加大对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度;2017年出台的《政府网站发展指引》再次要求,严禁涉密信息上网,不得泄露个人隐私和商业秘密。

然而多地政府专项工作网站被曝出在信息公开工作中存在泄露公民个人隐私的情况,这些公示未对相关人员的身份证号码、手机号码等信息作出必要处理。如某市政府网站发布的市医疗救助对象花名册中,居民住址、联系电话、个人病情等隐私赫然在列;某政府门户网站关于发放创业补贴的文件里,除创业者姓名、项目名称、补贴金额等信息外,身份证号、家庭住址等隐私也被过度公开……要更好地完成互联网时代的政务公开工作,需要平衡好政务公开与个人隐私保护的关系。

保卫隐私之战再升级“止泄”刻不容缓

我国正在从网络大国向网络强国迈进,伴随发展出现的新业态、新事物、新问题越来越多,互联网在给用户带来便利的同时,弊病也凸显出来。互联网治理是个任重道远、变量颇多的漫长过程,个人隐私安全问题成为重中之重,需要各方合力解决。

隐私权保护呼吁密织网络法律体系

在全球范围,公民隐私和数据保护方面呈现出了两种趋势,以俄罗斯、澳大利亚、英国为代表的国家不断加强对互联网以及电子设备的管控,而德国、土耳其、菲律宾等国家则致力于不断完善隐私法的修改,为保护公民隐私提供法律基础。

翻阅我国现有法律法规,近年来,国家积极开展网络安全方面的顶层设计,从法律法规上为个人隐私“保驾护航”。从2012年全国人大常委会通过的关于加强网络信息保护决定、2013年修改的《消费者权益保护法》,到2016年通过的《网络安全法》、2017年的《民法总则》,都对个人信息保护作出相应规定。2017年年底,全国信息安全标准化技术委员会归口的《信息安全技术:个人信息安全规范》正式发布,并作为国家推荐标准于2018年5月1日正式实施,其中明确了权责一致、选择同意、最少够用等关键性技术原则。近期,公安部制定了《公安机关互联网安全监督检查规定(征求意见稿)》,这份文件被看作2017年出台的《网络安全法》的后续和实操细则。

通过模式创新提高政府履职能力

信息网络基础设施深刻改变了政府治理的技术环境及条件,给政府治理模式创新提供了难得的历史机遇。要积极推动信息技术与政府履职的深度融合,拓展在线政府服务,建设网上服务大厅,推行行政审批和公共服务事项全流程、“一站式”网上办事,推动业务流程优化再造;要打造电子监督平台,筑牢制度“笼子”,晒出权力清单和运行流程图,对行政事项运行的权限、条件、方式、程序、时限实现全流程电子化监管。

保护隐私应成为互联网企业的底线

在互联网蓬勃发展、人工智能方兴未艾之际,企业既要有“技术的潜力是无限的”信心,更要有不能突破隐私保护底线的敬畏。根据《网络安全法》《信息安全技术个人信息安全规范》(GB/T 35273-2017)相关要求,在发生或者可能发生个人信息泄露的情况时,网络运营者应当立即采取补救措施,按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。

企业应尽快建立、健全关于网络安全、数据保护的合规及保障体系,对自身存在的系统漏洞及数据泄露风险进行系统性排查,及时寻求专业的数据保护解决方案及法律意见,预防并应对可能面临的因处理不当而产生的不利后果。

此外,不能让算法决定内容,不能让“劣币”驱逐“良币”,要加强内容把关,提高平台使用透明度,将信息的选择权还给用户;要坚持正确舆论导向,强化价值引领,别被算法困在“信息茧房”,大力传播和弘扬主流价值,避免过度追求“眼球新闻”。

互联网生活早已成为公共生活一个庞大的子集,面向万物互联的未来,数据的广泛共享是无法扭转的历史趋势。大数据时代,我们可以“无所不知”,也可能“无所不被知”,一个开放包容的时代,不应是缺乏隐私、缺乏禁忌的时代,便捷与效率并非以牺牲隐私为惟一代价。在享受智慧与便捷的同时,更要有选择地保护隐私,让信息交换的过程变得可控,进而更好地造福人们的生活。