凝聚产业力量,加速转控分离vBRAS商用推进和标准化落地

中国移动研究院|胡淑军 秦凤伟 杨新国

在下一步的工作中,中国移动将携手业界伙伴,进一步推进转控分离vBRAS技术接口的标准化进程、推动转发面UP技术的进一步优化和成熟。

当前vBRAS已引起业界的广泛关注。SDN/NFV产业联盟近日发布了《vBRAS技术白皮书》,该白皮书由中国移动、中国电信、中国联通和中国信通院联合牵头,华为、中兴、新华三、诺基亚及赛特斯等厂家共同参与完成编制,主要围绕转控分离vBRAS介绍其总体方案、关键技术及未来演进。白皮书的发布标志着转控分离vBRAS技术方向已成为业界共识。而近日中国移动完成的业界首次千万级vBRAS测试则表明其在技术上已初步具备商用条件。当然,在转控分离vBRAS技术不断取得突破的同时,还有像接口标准化、UP通用化及固移融合等问题有待进一步的研究和解决,而这些问题的最终解决依赖于业界的共同努力、携手合作。

产业联盟白皮书主要介绍了转控分离vBRAS的相关技术及未来演进,通过凝聚产业力量加速转控分离vBRAS的成熟商用和标准化落地。本文将重点摘取其中的转控分离vBRAS定义、控制面CP和转发面UP关键技术、C/U间接口技术等内容进行探讨。

转控分离vBRAS的定义

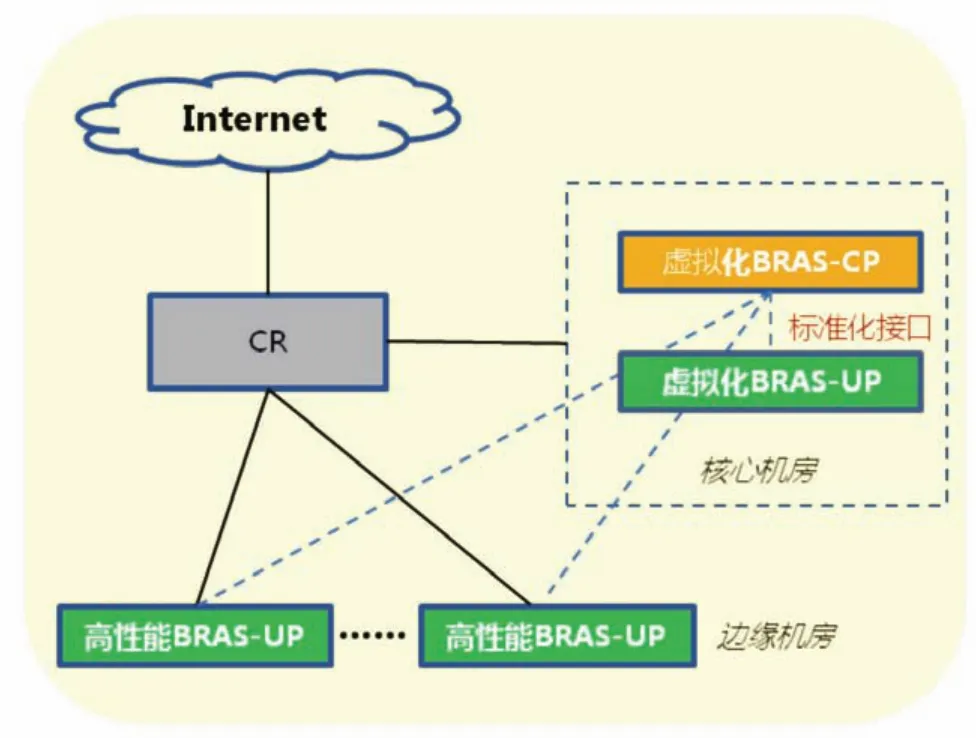

转控分离vBRAS是指借鉴SDN和NFV的技术思路,结合CT与IT的技术优势,充分考虑运营商现实场景需求,实现转发和控制分离、控制面虚拟化集中化、转发面虚实共存的vBRAS系统。转控分离vBRAS系统包含控制面BRAS-CP、转发面BRASUP及C/U之间的标准化接口,因此又称为C/U分离vBRAS系统。

转控分离vBRAS架构如图1所示,具有如下特点。

● 转发控制分离:参考SDN技术思路,vBRAS的控制面和转发面需要通过分离及接口标准化来实现解耦。

● 控制面CP虚拟化实现,集中式部署:借鉴NFV虚拟化优势,实现CP依据服务用户规模弹性提供;集中式部署实现资源统一管控和调度。

图1 转控分离vBRAS架构

● 转发面虚实共存、多样化部署:借鉴传统BRAS高性能优势,对于面向大流量场景的UP采用高性能硬件技术实现且分布式部署;而面向大Session小流量场景的UP则采用虚拟化技术实现且集中式部署。

表1 各种转发面技术对比

控制面CP和转发面UP关键技术及未来演进

控制面CP目前已经支持千万级海量用户的接入、分布式数据库、异地容灾及弹性扩缩容等关键技术,基本可以满足运营商的现网实际需求。未来,控制面CP将继续向着云化和北向开放的方向演进。

转发面UP目前主要基于NP技术实现,而未来的转发面是各种技术的融合与妥协,它既需要较高的性能及可编程性,也需要一定的通用性。转发面UP的可选技术主要包括NP、ASIC、x86和P4,各种技术能力对比如表1所示。

从表1可见,ASIC转发面的主要问题是可编程性差而无法满足BRAS多业务接入的需求,x86转发面的主要问题是性能差而无法满足运营商高性能转发要求,而P4技术的发展还不太成熟。对于NP转发面,尽管其可以满足性能要求和多业务接入需求,但在技术通用性方面还有待提升。从目前的发展来看,各种转发面技术也在逐渐相互融合、取长补短。比如,ASIC转发面也在提升可编程能力,而x86转发面也在考虑采用智能网卡等方式提升性能。

C/U间接口技术

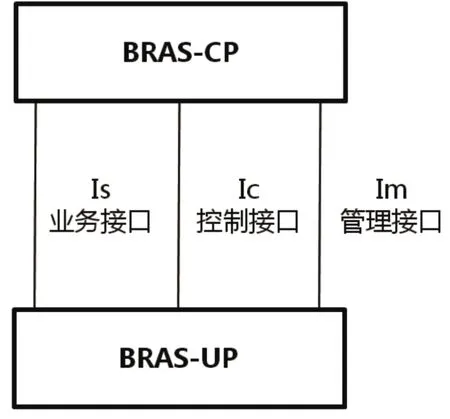

BRAS-CP和BRAS-UP之间有3类通信接口需求,分别为用于传送PPPoE/IPoE拨号报文的业务接口、用于下发用户转发表项的控制接口以及用于自动化下发UP配置的管理接口。由于这3类接口性质完全不同,因此分别采用不同的协议来承载这3种接口。通用的OpenFlow协议承载该接口。鉴于OpenFlow协议并未考虑BRAS的需求,需要对OpenFlow协议进行扩展。目前,中国移动正在联合多个厂商在IETF同步推进控制接口新标准CUSP。

图2 转控分离vBRAS接口

CP向UP下发的用户转发表项信息主要包括以下几方面。

● 用户标识类信息:Session ID、用户MAC、用户IP、内外层VLAN等用户信息。

● 用户策略类信息:出方向用户限速Cir/Pir/Cbs/Pbs、入方向用户限速Cir/Pir/Cbs/Pbs以及用户优先级等。

● 地址段下发信息:包括地址段、掩码等。

管理接口Im:用于CP向UP下发相关配置,配置信息的下发采用Netconf协议。CP向UP下发的业务配置主要3类。

● BRAS通道配置:包括OpenFlow和VxLAN通道的配置。

● BRAS业务策略模板配置:QoS模板配置和ACL模板配置。

● BRAS业务接口配置:包括BRAS子接口、VLAN的配置等。

中国移动成功完成业界首次千万级vBRAS测试

中国移动本次千万级转控分离vBRAS测试重点针对千万级用户Session支持、控制面CP异地容灾、虚实共管、高可靠性及高安全性保障等关键特性,并充分覆盖了传统BRAS的全部业务功能、性能以及可靠性需求。

转控分离vBRAS接口如图2所示,CP与UP之间的接口包括业务接口Is、控制接口Ic和管理接口Im。

业务接口Is:用于在CP与UP之间传递PPPoE和IPoE的拨号报文。由于需要在CP和UP之间跨越三层网络传递完整的二层封装报文,因此该接口采用VxLAN协议承载。在业务接口的设计上,需要重点考虑的问题是在UP上送拨号报文的同时,如何将用户的精绑定信息(包括设备编号、槽位编号、子槽位编号、端口编号及端口类型等)也一并上送,以供Radius服务器做用户认证。用户精绑定信息上送可采用VxLAN GPE扩展方案。

控制接口Ic:用于CP向UP下发用户转发表项以及UP向CP上报业务事件。由于是动态下发控制表项的需求,因此采用业界

本次测试是正式商用的重要基础,为中国移动后续大规模vBRAS商用部署提供了可靠的实践依据。本文重点针对千万级用户session支持、虚实共管及高可靠性安全性保障进行介绍。

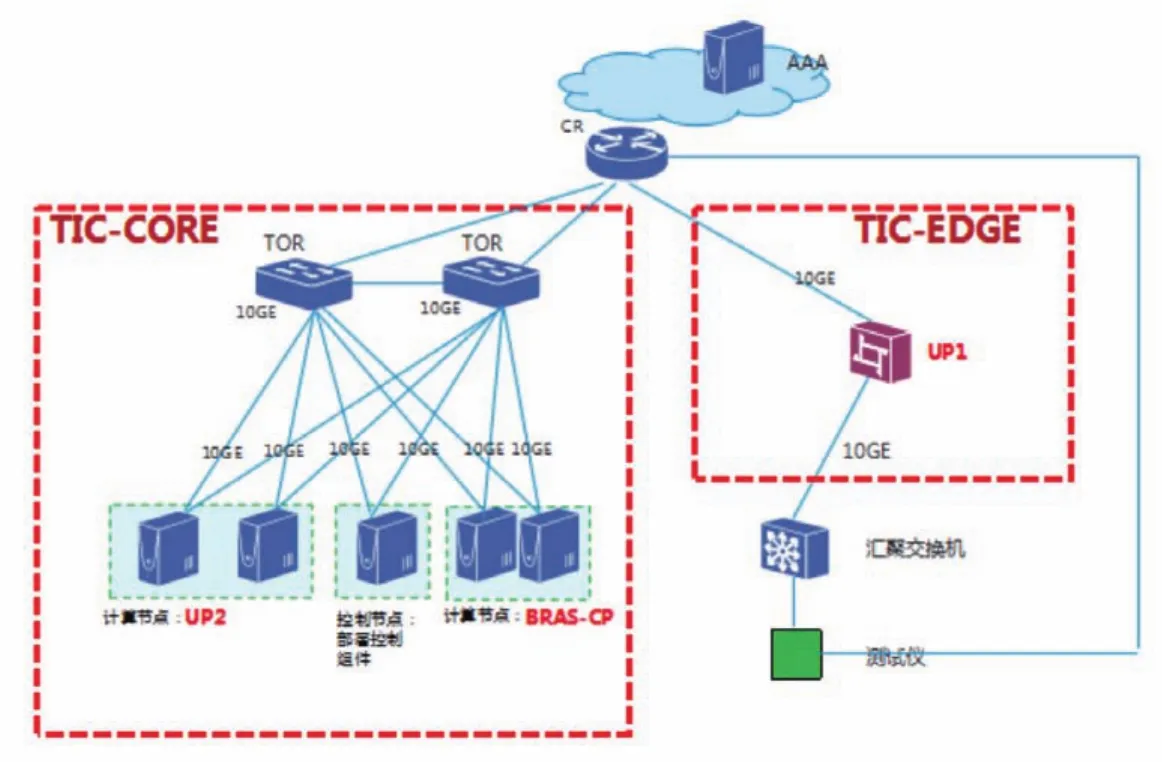

图3 千万级CP架构参考图

● CP千万级用户Session支持及异地容灾:基于中国移动TIC架构,控制面CP部署在核心TIC里,其覆盖的宽带用户规模应该达到千万级Session的要求。中国移动研究院引领业界完成了千万级CP的架构设计(推荐的千万级CP架构参考图如图3所示),并通过引入分布式云化数据库,将vBRAS系统会话容量、拨号上线及下表速率进行了大幅提升,实现了千万级会话容量、拨号和下表速率均达到万级以上每秒的能力;且分布式数据库采用主备实时同步机制,解决了海量用户数据同步和备份的性能难题,实现了CP跨DC热备份。当单个DC内vBRAS控制面出现故障时,用户可平滑迁移到备用控制面,无需重新拨号上线,充分保障了用户业务不受影响。

● 虚实共管:现网BRAS会承载一些大Session小流量的业务,典型的比如ITMS业务。此类业务适合于虚拟化的UP进行承载,而且由于流量小,完全可以通过集中部署来统一承载核心TIC覆盖范围内的所有用户的此类业务。而对于宽带上网、IPTV等大流量场景,需要高性能UP以实现本地流量的高速卸载。因此,集中部署的控制面CP需要具备通过统一的标准化接口对虚拟化UP和高性能UP统一管控的能力。虚实共管测试组网图如图4所示。

此次测试验证了CP的集中控制与虚实共管能力,以及高性能UP和虚拟化UP协同完成大Session小流量业务的承载。测试结果符合预期。

● 可靠性及安全性测试:在可靠性方面,CP支持VM故障、服务器故障、CP机房灾情故障等三级故障保护,UP支持接口、单板、整机等三级故障保护,CP与UP之间的VxLAN、OpenFlow和NetConf通道故障保护也通过了测试;相对于传统BRAS的1:1/1+1热备方案,转控分离vBRAS的方案可以大大简化配置和组网;N:1温备的测试结果符合预期,符合中国移动企标要求;支持分布式数据库,在CP故障时DB不受影响,备用CP可快速从DB进行数据恢复。而在安全性方面,测试了CP经受仿冒DDoS攻击的典型安全场景,测试结果证明,CP在经受DDoS攻击后,具备较强的防御能力。

图4 虚实共管测试组网图

下一步工作

在下一步的工作中,中国移动将携手业界伙伴,进一步推进转控分离vBRAS技术接口的标准化进程、推动转发面UP技术的进一步优化和成熟。

在接口标准化方面,尽管目前BBF TR-384转控分离vBRAS架构已正式发布,IETF也已经正式成立CUSPDT(CU分离协议设计团队)以加速CUSP协议的标准化落地,但在下一步的工作中仍然需要加强接口的标准化工作,加速C/U的解耦进程。

在UP通用化方面,需要整个产业链相关厂家携手共进,推动转发面技术的进一步发展,实现UP在高性能及高可编程性的基础上,也具有较好的通用性。另外,在推动转发面技术成熟的同时,也需要充分发挥转控分离的架构优势,挖掘出更多的业务场景。

最后,转控分离后的vBRAS架构也为将来的固移融合打下坚实的技术基础,固移融合等相关课题也需要进一步深入研究。