江南园林金鱼景观考

王小兰,王 欣

(浙江农林大学 风景园林与建筑学院,浙江 临安 311300)

金鱼在古书中又名为“金鲫”,金鲫是由鲫鱼长期进化演变而来的[1]。在本文中,“金鱼”专指“金鲫”。宋代,金鱼景观走进了江南园林,并形成了一个特色景点,曾盛极一时。在长期的发展和变化中,赏鱼景点的内容,呈现的形式和展现的意境都随着每个时代的社会背景不同而发生改变。同时随着文化的传播,它流传至日本,欧美等国家,并因地制宜,因环境培育出了适合各地繁衍生长的金鱼,创造出了属于各国园林金鱼景观的造景手法。古有庄子曰:“條鱼出游从容,是鱼之乐也。”游鱼悠然出没之趣,怡人性情,畅人心智,自古为人所见。纵观金鱼史,江南是金鱼出现最早的地区,也是观赏金鱼最为繁盛的地区。有关金鱼的研究多见于遗传、文化等领域,而对于金鱼历史景观方面的研究甚少。仅有陈桢在中国金鱼文化一书中提及金鱼的变异史,以历史发展作为研究对象。金鱼景观是中国传统园林动物景观中的重要组成部分,因此江南金鱼景观有待深入的研究。

本文将在前人研究的基础上对江南金鱼景观的历史变迁、造景方式做重点考察。进一步研究古代江南园林中金鱼景观的审美特征。

1 北宋的放生池金鱼景观

放生池,除了有放生和养殖等功能外,在北宋的江南还有了观赏的功能,且是北宋金鱼景观在江南园林中最主要的表现方式。它也是寺庙园林中的一部分,它的出现是始于佛教在中国的盛行,常见于北宋时期的江南寺观园林中,如嘉兴的金鱼池,杭州的六和塔慈恩开化教寺和南屏兴教寺等,都出现了放生池金鱼景观,并具有大量文献记载。它们经历了由自然形成到人工干预的这一过程。

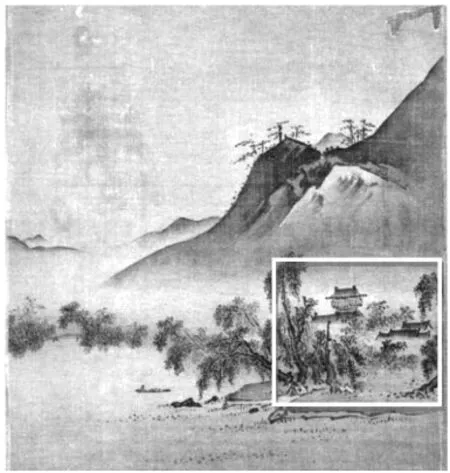

嘉兴金鱼池位于北宋末嘉兴八景之一的月波楼之下,据记载最早是由吴越国第三任刺史丁延赞发现的。金鱼池经历了北宋一段较为辉煌的记忆历史,所以后期很多文人在文献中都有对它的记载。在研究它是否为历史上出现最早金鲫的地方关注点尤多,例如陈桢在《中国金鱼文化》中指出如果晋朝恒冲记载出现的“赤鳞鱼”不是金鲫,丁延赞是最早见到野生红黄色鲫鱼的[1]。赤鳞鱼是否为金鲫无从考证,但是嘉兴金鱼池是江南地区历史上最早明确记载出现过金鲫的地方。《浙江通志》卷一百二记载:“名胜志:秀水县月波楼下为金鱼池,唐刺史丁延赞得金鲫于此,后为放生池”。此处的唐后被证实是错误的,根据志书查明丁延赞是吴越国第三任刺史。丁延赞在得到金鲫之后,此处的金鱼池就变成了佛教的放生池,由此也可看出当时人们对金鱼的欣赏最重要的原因是佛教放生思想。后有明代刘日华《六研斋笔记》(卷2)中提到金鱼池位于嘉兴西城下的月波楼,本是李氏的园圃,后来被丁延赞开辟为金鱼池。每逢春秋佳日,前去观赏的人很多,此景在元代被包括在“嘉禾八景图”之中(图1)。《六研斋笔记》中记载:“月波秋霁:‘粉堞危楼,櫩下波光摇月色,金鱼池畔草蒙茸。荒圃瞰楼东,亭亭遥峙梁朝桧,屈曲槎牙接苍翠,独怜天际欠青山,却喜水回环’[3]。”

图1 (元)吴镇 《嘉禾八景图》卷部分 “月波秋霁”,42.6cm*706cm,台北故宫博物馆藏

宋代的造园活动已从单纯的建造山居,转向文人境界那种可居可游的园林。又从元代吴镇所描绘的《嘉禾八景图》之一的“月波秋霁”图可以看出,此景以金鱼池为构图中心点,金鱼池的大概轮廓为大长方形,池岸是自然护岸,周边分布月波楼,水西寺,爽溪,祥符寺,仁寿寺,天福寺,梁朝桧,楞严塔院,九品观等,构成了一幅“可居可游”的景观图。此处作为放生池的金鱼池不似一般放生池,它是非人工所形成的金鱼池,故“大”,也与北宋“大山水”、“大场面”的意境相契合。

慈恩开化教寺是继嘉兴金鱼池后江南第二处文献记载出现的金鱼景观,此处的金鱼池与嘉兴的金鱼池类似,都是放生池。《咸淳临安志》(卷38)记载:“金鱼池,在开化寺后山涧水底,有金银鱼[4]。”可见此时的金鱼是被养在山涧中的,故也未出现人工而建的鱼池。苏子美曾特地跑去观鱼,但是等了一天也没等到鱼儿浮至水面。宋代戴埴的《鼠璞》(卷下)记载:“坡公百斛明珠载,旧读苏子美六和塔寺诗:‘沿桥待金鲫,竟日独迟留’。初不喻此语,及倅钱塘,乃知寺后池中有此鱼如金色。投饼饵,久之略出,不食复入。自子美至今四十年已有迟留之语,苟非难进易退,不妄食,安得如此寿。此,则金鲫始于钱塘,惟六和寺有之,未若今之盛[5]。”子美为了观鱼,花费了大量的时间,可见当时金鲫还是较为稀缺,胆小的,人们较为珍惜。这时对金鱼赏美特征趋向于“稀”。

南屏兴教寺与开化教寺都位于杭州,且两地相距也较近。《冷斋夜话》(卷2):“西湖南屏山兴教寺池有鲫十余尾,金色。道人斋余争倚槛投饼饵为戏。东坡习西湖久,故寓于诗词耳[6]。”由此可以得出南屏兴教寺的金鲫是养在寺中的,故此处的鱼池应为人工挖凿的,金鱼景观亦也接近于人们有意识的布置了。因此,也可以推测,江南真正把金鱼作为观赏对象而不受其他因素的影响是始于南屏兴教寺。

由嘉兴月波楼下的金鱼池到南屏兴教寺的放生池,金鲫由于稀缺,受到了人类的保护,甚至还有人对其喂食取乐,金鱼景观也慢慢的由自然景观到人为改造景观。这一切来源于“放生”,“放生”使金鱼景观的“美”被人们所注意,故“放生”对后来人为金鱼景观的形成起着决定性作用。

2 南宋的金鱼池景观

南宋的金鱼景观受宋高宗赵构的影响颇深,主要是以人工挖凿鱼池,人工养殖而形成的金鱼景观。高宗在德寿宫中设金鱼池,广搜天下金鱼。由于当时金鲫较少,也缺乏凿池养鱼的经验,故早期饲养规模一般都比较小,金鱼景观发展的还是较缓慢的。

自古以来,皇家园林中,水池是不可或缺的元素。寺观园林中的金鲫因有其优美的外形而被人类所熟知,自然也会得到当时的统治者的青睐,所以金鱼景观也出现在皇宫内苑了。起始只是简单的把金鲫投入已有的水池中放养,水池中一般种植莲藕,荷花等水生植物。鱼与水生植物的结合,斑驳影动,自然添趣不少。南宋吴自牧的《梦梁录》卷8中记载德寿宫一文:“其宮御四面遊玩庭館,皆有名扁……金鱼池,扁曰:泻碧[7]。”在历代帝王中南宋高宗皇帝赵构尤爱养鱼,他在杭州德寿宫中专门开辟鱼池,广收各地金鲫。清代王兆杏的《昌化县志》中提到:“县西北千顷山,山巅有龙池,广数百亩。宋淳熙十三年夏,中使奉德寿宫命来捕金银鱼[8]。”高宗在死前一年也不忘养金鱼,命人大费周章的跑去抓鱼,可得出当时德寿宫的金鱼是极其“受宠”的。

根据现代考古发现金鱼池位于德寿宫的东南方向,是被小西湖包含在其中的。金鱼池的岸线呈自然式,岸边还专门建了个供人观鱼的泻碧亭。德寿宫的金鱼池可称是完全按照人的意愿所营造的,对南宋后期私家园林涌现出的金鱼池景观有着巨大的推动作用。

图2 宋 叶肖岩 花港观鱼[9]

位于杭州的花港观鱼也受宋高宗影响,原名卢园,是南宋时期,宋理宗的一个宦官头目卢允升的住宅。卢允升在花家山下建造了花园别墅—卢园,园内景物奇秀,挖池垒石,引湖水入其中,养金鱼无数。金鱼的品种甚少,但卢允升凭借自己的权势,四处搜罗金鱼品种,形成当时以“花”,以“鱼”的独特景观[10]。随着宋代的没落,花港观鱼也开始了没落。直至康熙南巡,才进行了重建。花港观鱼发展至今,形成了享誉国内外的“观鱼”盛景。如今园内共有两个鱼池,一处为清代修改后的原花港观鱼,另一处为1952年新建的红鱼池。原金鱼池是长25米,宽20米的长方形状的大鱼池,旁边竖着当年康熙驾临西湖时所刻写的石碑,上面刻着“花港观鱼”几个字。鱼池驳岸条石整齐有致,边上花木疏影,池中鱼儿成群结队的穿梭。

3 盆养金鱼景观在明清的盛行

根据古代文献及绘画中记载的数量来看,明清时期,金鱼景观主要的呈现方式盆蓄。考查较早的文献可知从唐代起我国文人就流传下来好多有关于盆养动物的诗句,唐代的韩愈(768-824):“老翁真个似童儿,汲水埋盆作小池,一夜青蛙鸣到晓,恰如方口钓鱼时。”又有“瓦沼晨朝水自清,小虫无数不知名,忽然分散无踪影,惟有鱼儿作队行。”韩愈手下的诗句是写了唐代的盆池中蓄养青蛙,小虫,游鱼以供玩乐。北宋的陆游(1125-1210):“作盆池养蝌蚪数十戏作”,盆养动物的乐趣从唐代流传到了北宋。这些盆池养动物的造景方式与唐代流行的 “壶中天地”的造园思想有关,“壶中天地”意为在狭小的空间内,营造出别有洞天的一番景象[11]。白居易的《池上篇》中借对自然的选择提炼,借小景抒发自己的情怀,“唯功能处小以为好”,“一壶之中”,“可使壶公有容身之地”。“壶中天地”在中唐后成为了园林艺术的基本空间原则,在明清中也得到了继承与发展。综上所述,明清时期盆养金鱼的盛行可能与“壶中天地”的造园思想有关。

清代陈淏子的《花镜》中提到:“前古无蓄之于缸者,至宋始有之,今多为人玩养,而鱼亦自成一种,直号曰金鱼矣。大抵池沼所蓄,有色之鱼多鲤鱼、青鱼之类,至金鱼,人皆贵重之,不肯置之池中[12]。”由此可见宋代已经开始出现了盆养金鱼,而在明清时期盆养成了蓄养金鱼的主要方式。关于盆养金鱼在明清流行的原因,句曲山农的《金鱼图谱》中:“池畜之鱼,其类固易养,但鱼近土则色不鲜红,故以缸畜为妙[13]。”此文中认为金鱼的颜色在鱼池中观赏的效果不如在鱼盆中观赏的效果好,而 《本草纲目》:“金鱼,自宋始有蓄之,今则处处人家养玩矣[14]。”此文又说明了在明末时,盆养金鱼景观已经开始大众化。

反观明代,明末江南造园在山水整体营造风格上都发生了变化。曹汛认为中国古代园林中的叠山理水艺术在明末开始注重直接感官接触[15]。而盆养金鱼可以近距离的接触恰好说明了这一点。

笔者归纳明清盆养流行的原因以下几点:①鱼的颜色接近土的颜色,人们不便于观赏,盆养较池养大大缩短了人与鱼的距离,使人能更近距离的观察到鱼。②建造鱼池需要消耗大量人力物力,盆养则更为简要。③金鱼的饲养和繁殖技术有了很大的进步。④“小中见大”的园林造景手法,“壶中天地”的造园思想以及明末造园手法注重感官的接触。

4 金鱼景观的审美特征

在长期发展过程中受到自然条件和人为审美方式的影响,江南传统园林景观有了固定的形式:园中有池,池边有桥,有亭,有树,池中有五色鱼,有水草。在这种园林模式中,金鱼池景观成了不可或缺的一景点。园林景观中对一个景观最基本的欣赏点便是形体、颜色等外在美,通过各个要素的设计、搭配形成美丽的景点。金鱼色泽艳丽、体态优美,品种丰富,其喂食、游姿与周围景观相结合都能形成一番美景。明代文震亨的《长物志》写道:“鱼类,初尚纯红,纯白,继尚金盔……种种变态,难以尽详[16]。”金鱼自身五彩斑斓的颜色在池边绿树成荫的环境中做出了点缀,使整个环境颇具生机。更为重要的是,金鱼之色不似与植物那般随季节之变,它可全年保持自身色泽,故金鱼之景的观赏时间也是足够之长[17]。

清代句曲山农的《金鱼图谱》一书中详细记载了池蓄鱼的方法,“以土池为佳,鱼出没藻萍,自成天趣。”还讲述了池旁栽植的植物种类:“池旁植梅竹金橘,影沁其中,青翠交映,亦园林之佳境也[13]。”金鱼池边的植物也要搭配,选择树影优美的植物与池中的五色游鱼相结合,自然成趣。《长物志》中也单有描述禽鱼一卷,其中对于鱼的习性、最佳观赏方式都有详述,水石一卷对鱼池的筑建方法也有记载。卷三水石记载“中畜朱鱼,翠藻,游泳可玩。四周树野藤、细竹,能掘地稍深,引泉脉者更佳,忌方圆八角诸式[16]。”鱼池应是自然式的,且鱼池周边配以各种植物,鱼池中种水藻水生植物形成一个自然式的金鱼景观。又有“朱鱼独盛吴中,以色如辰州朱砂故名。此种最宜盆畜,有红而带黄色者,仅可点缀陡池。”[16]可以看出古人觉得金鱼盆养最佳,因为养在鱼池中,只能点缀岸坡。顾凯认为明中期的江南园林中对池鱼的欣赏不在于单独形态的欣赏,而是通过“静观”的欣赏方式从中得到乐趣,获得“适意”,“中国园林之水趣,其相在静,但意却在动[18]。”江南园林中园内凿金鱼池一般只能凿建成静水景,静水若处理不当,必会造成一潭死水,故在池中养鱼,可使“动中有静,静中亦有动”。金鱼在水草,山石中穿间,在某种程度上改变了水池的单调性,让静水“动”起来。极大增加了园林中的趣味性,使整个园林景观得到较大的提升。

图3 清 陈兆凤 博古花草图,台北故宫博物馆藏

明代计成的《园冶》是中国古代第一本园林艺术理论的专著,关于明清时期的金鱼缸造景,它里面专门就提到了:“如理山石池法,用糙缸一只,或两只,并排作底。或埋、半埋,将山石周围理其上,仍以油灰抿固缸口。如法养鱼,胜缸中小山[19]。”他对金鱼缸制造的方法进行了详细的描述,认为金鱼缸的制造方法如同挖凿一个山石池,将缸半埋土中,且将山石埋在上面叠成小山,形成一个金鱼景观。这与江南园林中“以小见大”的造景手法,“静观”的欣赏方式相吻合。又《园冶》中:“排如炉烛花瓶,列似刀山剑树;峰虚五老,池凿四方;下洞上台,东亭西榭。罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫;小藉金鱼之缸,大若酆都之境[19·]。”在计成看来金鱼缸里面石头造景的摆设僵硬,不可取。清代的《朱砂鱼谱》中:“大凡蓄硃砂,鱼缸以瓷州所烧白者为第一……[13]。”《金鱼图谱》中也详细记载了缸蓄的要点:“缸以古沙缸为上,磁缸次之。缸以底尖口大者……[13]。”养鱼的瓦盆要旧,多年陈盆,里面有绿苔,入水蒙茸浮起,方为好盆。由于鱼呼吸需氧,故在长期的实践发展中,鱼盆的形状设计的较大,宽阔的水面使水中的溶氧量增大。清代亦有把金鱼养在玻璃缸中(图3),透明的金鱼缸中有水草,与周边的景色相呼应。

明代黄省曾编著的《养鱼经》、张谦德编著的《朱砂鱼谱》,清代有《金鱼图谱》、《金鱼饲养法》等金鱼著作,这些文献或记载鱼的种类,或记载养鱼的方法对之后金景观鱼的发展具有一定的影响。在漫长的历史发展中,人们积累了大量的养鱼经验,同样金鱼景观的营造技术也愈发的成熟。

5 结语

江南金鱼景观既是江南园林动物景观的一部分,也是江南园林理水重要要素之一,这种要素应该来源于远古时期功能与文化的延续。江南园林中对置石、叠山、理水、植物等都有大量的研究,而对动物要素造景研究尚少,对理水中水体的营造和欣赏普遍关注,而对理水中的金鱼景观的欣赏大量忽视。现今对江南金园林中金鱼景观认识是十分粗浅的,需要深入研究,这对江南山水造园有着重要意义。然而,现存的金鱼景观主要体现的是近代时期的面貌,大多已经消亡,或者经过清代以来的修整、改造、并不能代表历史上的江南园林“金鱼景观”,所以在对其进行考证时,需要研究大量的古代文献以及古画,通过文字与画的结合,才能深入理解江南园林中的金鱼景观。

参考文献:

[1]刘景春,陈桢,王世襄辑.中国金鱼文化[M].北京:三联书店出版社,2008:29-54.

[2](清)嵇曾筠,李卫等修.浙江通志[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[3](明)刘日华.六研斋笔记[M].刻本:1623-1625,卷二.

[4](宋)潜说友.临安志[M].道光杭州本:1268年(度宗咸淳四年):卷三十八.

[5](宋)戴埴.鼠璞[M].百川学海本.1241年:卷下.

[6](宋)惠洪.冷斋夜话[M].学津讨原本.1107-1110年:卷二.

[7](宋)吴自牧.梦梁录[M].四库全书.1290年:卷八.

[8](清)王兆杏等.昌化县志[M].刻本.1823年:卷十九.

[9]龙轩美术网.西湖十景图[EB/OL].[2016-10-23].http://www.360doc.com/content/16/1023/19/19519242_600788568.shtml.

[10]宋凡圣.花港观鱼纵横谈[J].中国园林,1993,04:28-31.

[11]王毅.中国园林文化史[M].上海:上海人民出版社,2014:142.

[12](清)陈淏子.花镜(修订版)[M],北京:农业出版社,1962:432.

[13](明)黄省曽等.养鱼经[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:13-53.

[14](明)李时珍.本草纲目[M].汉典古籍:1590年:卷四十四.

[15]曹汛.略论我国古代园林叠山艺术的发展演变[A].建筑历史与理论(第一辑)[C],1980:12.

[16](明)文震亨.长物志[M].美术丛书本.1621年:卷四.

[17]董则奉,关文灵,李东徽,王晓春.网师园中的“鱼”及其象征意义[J].山东建筑大学学报,2011,04:356-360.

[18]顾凯.明代江南园林研究[M].上海:东南大学出版社,2010:116-117.

[19]计成.园冶注释[M].陈植,注释.北京:中国建筑工业出版社,1988:220.