含山县风电场雷击风险及防护措施研究

王 鹏, 奚立信

(含山县气象局, 安徽 含山 238100)

0 引 言

根据国家能源局公布的《风电发展“十三五”规划》,“十二五”期间风电已成为我国新增电力装机的重要组成部分,是我国继煤电、水电之后的第三大电源。“十三五”期间我国将进一步加大风电的装机建设,预计至2020年底风电年发电量将占全国总发电量的6%。风电的快速发展,对风力发电机组的运行稳定性提出更高的要求。

风力发电机组的高度已达100 m以上,且大部分位于沿海或高山地区,极易遭受雷击。雷击灾害对风力发电机组造成的损失已经大于其可接受的修理费用。因此,风力发电机组的雷击灾害对其运行稳定性的影响已变得极为重要[1-2]。

我国地域广阔,风能资源丰富,风力发电机组所处环境多样化。“十三五”规划显示,我国将加快开发中东部和南方地区陆上风能资源,因此根据风电场所处环境对风力发电场的防雷保护进行差别化研究至关重要[3-4]。

1 资料和方法

结合安徽省马鞍山市含山县风电场,研究风电场遭受雷击的风险。

(1) 研究风电场所处地理环境,讨论风电场所处环境的特殊性。

(2) 对2006~2015年近10年含山县闪电定位观测资料进行统计分析,研究含山县闪电频次和强度的月分布。

(3) 分析风电场存在的雷击风险,进而提出综合防雷保护措施,为风电场的防雷设计施工提供依据。

2 环境分析

含山县风电场位于含山县清溪镇、昭关镇和仙踪镇境内,处于梅山、苍山、六垱山等山顶,跨度大,风机分散。山顶海拔高程一般在300 m左右,山势大部分坡缓谷宽;山体多砂岩、石灰岩,木本植物丰富。

选取风电机组较为集中的6处区域,采用多功能接地电阻仪对其进行土壤电阻率测试,得到风电场的土壤电阻率参数。各测试点的土壤电阻率如表1所示。

表1 各测试点的土壤电阻率

由表1可以明显看出,含山县风电场的土壤电阻率较大,各测点的土壤电阻率范围均在600 Ω·m以上。高土壤电阻率会增加接地体的接地电阻,为风力发电机的接地体施工带来困难,极大地增大风力发电机遭受雷击的风险。

3 含山县雷电活动分布特征

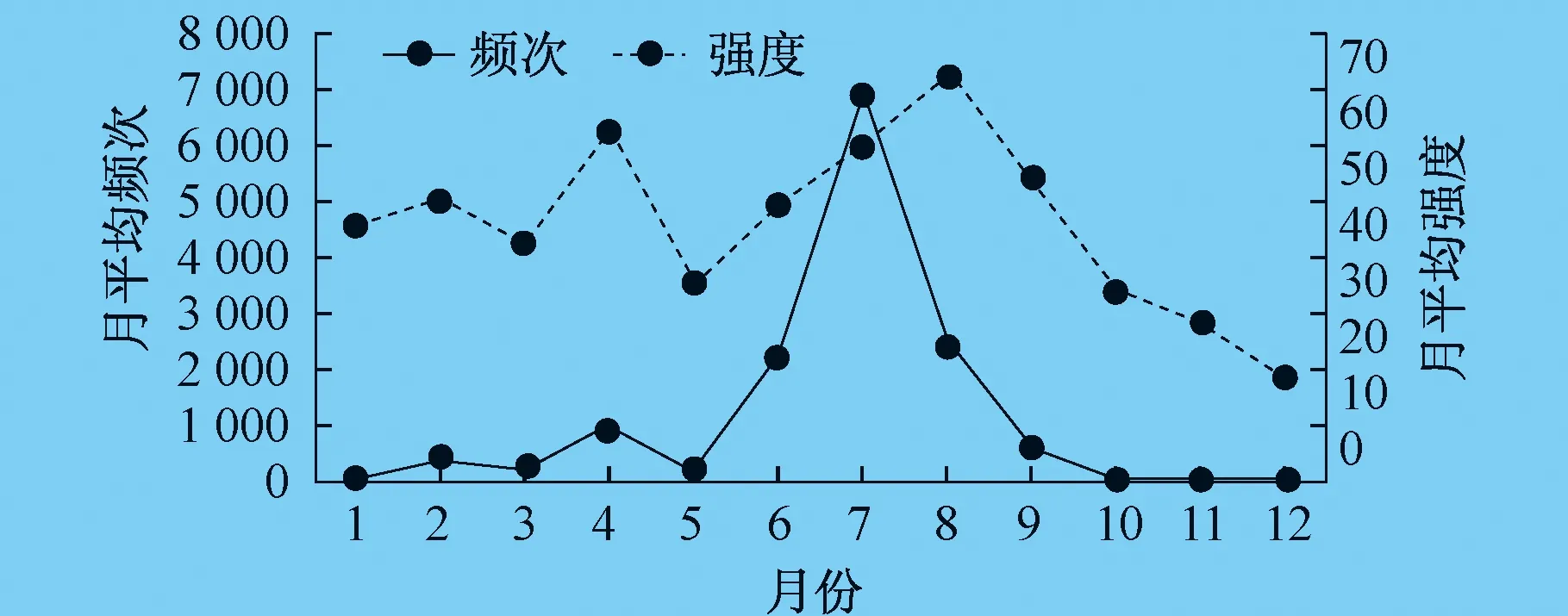

对含山县2006~2015年的闪电定位观测数据进行统计分析,闪电活动月分布特征如图1所示。

图1 闪电活动月分布特征

由图1可以看出,含山县全年均有雷电活动,在每年的6~8月闪电活动最为频繁,强度也较大,其中7月闪电活动达到高峰;闪电强度在8月出现最大值,4月、6月、7月、9月闪电强度也处于较高水平。

从含山县的闪电活动情况来看,风电场全年均有遭受雷击的风险存在,在6~8月尤其需要注意防范。

4 风电机组的雷击风险分析

4.1 风电机组构造

风电机组外露部分主要由叶片、轮毂、机舱、塔架等构成。叶片是风电机组的关键组成部分,用于捕捉风能,位于风电机组的最高点。轮毂将叶片固定,并将叶片的机械动能传递到机舱内部。机舱包容着风电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机等,实现机械动能向电能的转化。塔架用于支撑叶片、轮毂以及机舱,一般内部中空,为维修人员提供上下通道,并且内部有大量外接电缆。

4.2 风电机组接闪过程分析

雷暴来临时,雷云积聚在风电机组的上方,由于地面产生感应电荷,且风电机组的高度较高,相较周边地势较为突出,使得风电机相对于雷暴云形成一个极不均匀电场极,极易发生尖端放电,击穿风力发电机与雷云间的游离空气,发生回闪放电现象,强大的雷电流通过风力发电机导入大地,这就是风电机组的接闪过程。

4.3 雷击对风电机组产生的危害

当雷电击中风电机组时产生剧烈的放电现象,从而对风电机组产生严重危害。雷击对风电机组造成的危害主要分为直击雷和间接雷击两种类型。直击雷危害主要体现为雷击的电效应、热效应和机械效应造成的严重破坏;间接雷击的危害又称为二次雷击的危害,主要是雷电感应造成的危害,体现为静电感应、电磁感应以及雷电反击造成的破坏。

4.3.1 直击雷对风电机组的危害

当雷电直接击中物体时,巨大的雷电流通过接触点注入被击中物体,其热效应可以在雷击点局部范围内产生足以使金属熔化的超高温。当雷电击中风力发电机,强大的雷电流经由风塔导入大地,在雷击点产生的超高温会导致金属熔化,可能直接烧毁风力发电机的重要部件。雷电流具有高幅值的特点,当雷击于风力发电机时短时间在其内部瞬时产生大量的热量,这些热量短时间内来不及散发,导致雷击处内部的水分迅速汽化、膨胀,甚至产生爆炸,对被击风电机组造成巨大的物理损坏[5-7]。

4.3.2 间接雷击对风电机组的危害

(1) 静电感应对风电机组的危害。当有雷云形成时风力发电机外壳积聚大量感应电荷,当雷电发生时先导通道中的电荷被地面上的相反电荷迅速中和,此时风力发电机中的感应电荷失去束缚,成为自由电荷。由于这些自由电荷不能迅速释放消失,在局部形成高电压。当感应出的自由电荷经由风塔泄放入大地时,在高电压的作用下导致接触不良的金属部件间产生火花放电,对风力发电机的部件造成损毁,甚至引发火灾。

(2) 电磁感应对风电机组的危害。当风力发电机遭受雷击时,雷电流通过风塔泄放入大地,雷电流会在风塔内部产生很强的暂态脉冲磁场。根据电磁感应定律,脉冲磁场会在附近的设备回路中感应出过电压和过电流,导致风塔内电子设备受到损坏,控制系统失灵。

(3) 雷电反击对风电机组的危害。风电机组的接地体和附近设备的接地体是共用接地体,当风电机组遭受雷击时雷电流通过接地体泄放入大地的过程中造成接地体电位升高,由于雷电流持续时间很短,这种电位升高的现象持续时间很短,所以称为暂态电位升高。当暂态电位升高,导致防雷装置的某些部位与周围金属体之间发生空气间隙击穿时,称为雷电反击。雷电反击发生时,可能引发多个金属体之间的一系列反击,导致严重的设备损坏和人员伤亡。

暂态电位升高也会导致接地体周围土壤中产生电压降,使附近地面上不同两点间出现电位差,当电位差足够大时附近人员会受到跨步电压和接触电压的危害。

5 风电场防雷保护措施研究

现代防雷技术强调对被保护物的全方位防护,把防雷击过电压看成是系统工程,进行层层设防,综合治理,主要原理是通过接闪、引下、分流、接地为瞬态过电压的脉冲电流提供一条泄流通道,同时防止雷电流通过磁场和电场对电子、电气设备造成干扰破坏。对于风电机组,可以通过以下方面进行防雷击保护。

5.1 对直击雷的防护措施

5.1.1 接闪

风力发电机的叶片通常位于风力发电机的最高点,因此叶片遭受雷击的概率最大。风力发电机的直击雷防护通常将叶片作为接闪器,但由于材料科学的进步,现今风力发电机的叶片多采用复合材料制成中空结构,遭受雷击时不仅雷击点附近的叶片表面烧坏,金属部件融化损毁,更可能在其内部形成电弧,对叶片造成严重损毁。所以,当采用叶片作为接闪器时,要保证雷电流能够从雷击点引到轮毂,无论是叶片表面使用传导材料,还是在叶片表面固定金属导体,都要保证材料具有足够的传导能力。

当雷电击中风力发电机的机舱时,导致其中发电机和控制系统损坏,因此应在机舱上部安装高度大于风向仪的接闪杆,减少直击雷的损害[8]。

5.1.2 接地

接地是风力发电机防雷施工中最重要的一环。由于含山县风电场位于山顶,土层结构不均匀和土壤垂直分层,土壤电阻率较高,因此要特别注意接地网的设计,在施工时应尽量采用换土、降阻剂、深埋接地体等方式,确保将接地体埋入电阻率较低的土壤中,减小接地电阻。

5.2 对雷电感应的防护措施

5.2.1 过电压保护

过电压保护的基本原理是在瞬态过电压的极短时间内,在被保护区域内的所有导电部件之间建立等电位,导电部件包括电源传输线,保证在极短的时间内雷电流通过电源传输线导入大地。因此,应在风机和箱变的电源传输线、信号传输线的关键部位和敏感设备的端口安装电涌保护器,实行多级保护,限制产生的过电压,保证雷电流在极短的时间内以最短的路径泄放入大地。

5.2.2 等电位联结

等电位联结可以起到均压屏蔽作用,为风力发电机的内部设备建立金属的法拉第笼连接网络,有效消除设备间危险的电位差并减小内部磁场的强度。因此,应将风力发电机的内部组件,如发电机、主轴承、齿轮箱等做好等电位联结。风轮与机舱、机舱与风塔等也应保证可靠的电气连接。

5.2.3 设置合理的警示标识

风力发电机地处野外山顶,周围空旷无人,应在风塔、升压站接闪杆等室外可能产生接触电压、跨步电压的地方设置警示标牌,提供雷电警示信息,防止人员意外受伤。此外,还应及时关注雷电预报,避免在雷电天气下作业。

6 结 语

(1) 随着技术的进步,风电机组高度愈高,所装载的设备愈昂贵,遭受雷击后的损失愈大,因此做好风电场的防雷研究非常重要。含山县风电场位于山顶,海拔较高,所处环境土壤电阻率大,不利雷电流泄放,雷击风险较高。

(2) 含山县全年均有雷电活动,6月~8月雷电活动最频繁,雷电强度较大,尤其要注意防范。

(3) 雷击对风力发电机组产生的危害主要通过直击雷和间接雷击,因此对风力发电机组的防护也应从这两方面综合考虑:通过做好接闪和接地,保证风力发电机组泄流通道的畅通,防止直击雷的危害;通过过电压保护和等电位联结,做好对感应雷的防护,保护风力发电机组内部设备;设置警示标志,安全作业,避免意外伤亡事故。

(4) 通过对含山县风电场所处地理环境和雷电活动分布特征的分析,探究风电场存在的雷击风险,同时有针对性地提出防雷保护措施,可为其他陆地风电场的雷击风险评估、防雷设计施工等提供技术参考。

[1]韩建海,常晓丽.山区风力发电机组防雷技术探讨[J].气象研究与应用,2013,34(3):86-87.

[2]曾勇,吴仕军,刘波,等.贵州山地风力发电机防雷接地技术研究[J].可再生能源,2016,34(6):889-893.

[3]彭千,唐兴佳.海上风电工程雷击风险评估研究[J].电力讯息,2015(24):125-127.

[4]吴国清,曹峰.风力发电系统雷电综合防护设计方案[J].科技专论,2015(8):235-237.

[5]吴金城.山区风电场的防雷[J].风力发电,1997(3):30-35.

[6]廖贺龙.风力发电机组的综合防雷探讨[J].华东科技,2013(1):387.

[7]肖稳安.雷电和防护及防雷工程管理[M].北京:气象出版社,2009:43-66.

[8]曾勇,张淑霞,吴安坤,等.雷电易发性区划及防范措施[J].现代建筑电气,2017,8(3):38-40.