中外交融下近代中国年鉴的生成与演化(1846—1949)*

方书生

引 言

一般认为我国的年鉴始于宣统元年(1909年),即奉天提学司使卢靖组织编译出版《新译世界统计年鉴》一书,①卢万发:《中国年鉴学研究》,巴蜀书社,2010年。中国年鉴研究会:《中国年鉴概览》、《中国年鉴史料》),华艺出版社1993年。就从可见的明确标记为“年鉴”的中文出版物的角度而言是成立的,但就学科知识积累与演化而言并非如此。19世纪末西人在华出版了二种类型的英文中国内容的年鉴,直接影响到20世纪初国人对年鉴的认识与理解。“年鉴”一词虽然中文文献中早已有之,但是,近代学科意义上的“年鉴”一词则源自日文对Yearbook的翻译②目前所见的“年鉴”一词,最早出现在1899年6月18日日横滨出版的《清议报》第18册。参见黄清源的《近现代词典》,上海辞书出版社2010年,第551页。,一般指以全面、系统、准确地记述并刊印的资料参考性的年度出版物,该意义上的“年鉴”来自于西方学科与学术之中,故而,近代中国“年鉴”的知识来源于西方。此外,我们知道近代时期是一个知识与学术繁荣与创新的时期,作为一种学科意义上的“年鉴”,从西方与日本传入并结合中国的实情,形成一个清晰可见的生成与演化轨迹,从中可以看到中西年鉴的异同之处,一些普适性的原则与独特性的特征。

一、19世纪后期外人在华编印的年鉴

在传统中国,历代政府均有统一颁布的历书,在清代被称为时宪历,民间习称通书,有些类似于后来的年鉴这种题材。①一般除了日历部分以外,还要登载有关农事的其他信息,还要登载不同时日的各种适宜或不宜的行为,甚至各种生活常识。在19世纪中叶前后,有两种类型的英文年鉴传入中国,并由外人在华编印出版、发行、传播。

第一种是综合性的“城市年鉴”,其中当属以《北华捷报》社1852—1863年《上海年鉴》最为典型与著名(Shanghae Almanac for 1854,and Miscellany)。②周振鹤:《如何理解<上海年鉴(1854)>的重要价值》,《文汇学人专题》,2016年6月24日,第T06版。该年鉴是为当时的外侨,尤其是英美国家来沪经商、传教以及从事外交工作的人员服务。在“历书”部分,收集上海的气象、气候、日历、温度,以及度量衡、货币兑换、行名录、外侨人名录、条约文本,均为外侨所关心且实用的信息;在“文献汇编”部分,收集有关中国的专题文章,涉及到语言、文化、习惯、风俗等诸多方面,以有助于在沪英美侨民和商人更准确地了解上海及其周边地区。目前所见该类出版物中最早的中国“年鉴”类书籍,当为《1832年英华历书及记录,并附指南》(Anglo-Chinese Kalendar and Register,1832:with a Companion)。③英国传教士罗伯特·马礼逊(RobertMorrison)编辑,东印度公司于澳门出版。王继杰:《地方史料价值的认识与研究——<上海年鉴(1854)>整理与研究述要》,《中国年鉴研究》2017年第2期。目前已知的最早的中国城市年鉴为China Mail的The Hongkong Almanacsand Directory for 1846,在1846、1847、1850共刊行3回次。

第二种是专门性的“海关年刊”,即海关总税务司署编辑的年度贸易报告与年度贸易统计,Annual Trade Reports and Returns(1859—1948贸易年刊)。英国人控制的海关系统,为了海关业务的需要以及外人对华信息与情报的需要,仿照英国的经验,编辑出版了完整有序的海关内部出版物,其中最为重要的即“Yearbook”年刊系列,这些出版物亦在上海、香港、伦敦、横滨对外公开销售,④海关总署编译委员会:《旧中国海关总税务司署通令选编》,“为发海关出版物分发、保管及使用之指令事”中国海关出版社2003年出版,第一卷,第247页。流播甚广。由于海关系统的专业性与业务工作的需要,该项“年鉴”(yearbook)发展迅速,逐渐完备,在1904—1943年,参考海关年刊的编辑方式代为编纂,一共刊行39份“年鉴类”的中国邮政报告。不过,由于受制于海关业务的专门性,其内容一直限于以贸易活动为中心的内容,兼及近代中国旧海关代办的事务,尚且没有形成综合性的年鉴。

19世纪后期外人在华编印的中国年鉴,均采用了西式年鉴的方式,《上海年鉴(1854)》与《纽约年鉴(1858)》内容与格式高度相似,⑤裘晓燕:《西方年鉴与<上海年鉴(1854)>》,《文汇学人专题》2016年6月24日,第T09版。从某种意义上而言,近代中国早期西式最新格式的综合性年鉴即传播到中国。西式年鉴类刊物中对事实的记载一般详实、精细,且多用数据说明问题,远胜于絶大多数中国文献的笼而统之的描述,这方面的例子比比皆是。1889年8月22日和25日,宁波府境内遭受水灾,中国地方志中仅寥寥数字记载,而宁波《浙海关十年报告》中用近400字,不仅详细记载了风雨的时间、风力的级别、降雨量和宁波城内被冲走的浮桥数量、奉化县被冲走的房屋数量,还记载了朝廷和浙江省发放的赈济银两的数量,甚至提到乡民包围官衙、富户遭抢劫,以及政府的有效赈济使不法行为大减的情形。⑥《浙海关十年报告(1882—1891年)》,载杭州海关译编:《近代浙江通商口岸经济社会概况——浙海关、瓯海关、杭州关贸易报告集成》,浙江人民出版社2002年版,第27—28页。

二、20世纪初海外年鉴的迻译与中国年鉴的编印

随着海外年鉴作品在中国的广泛流通,清廷为编辑年鉴的准备,知识界的翻译与学习,大量国外年鉴被翻译进入国内,年鉴的思想与方法也被学习与传播。1875年刊行的《列国岁计政要》(依据1873年英文本所编译)及后续的《新译列国岁计政要》(依据1895年本所编译),被视为“政书”或政治类书籍流传,①牟国义:《清末预备立宪时期年鉴编纂活动考察》,《中国年鉴研究》2017年第1期。还没有使用“年鉴”这个名称,这与西方的情况类似,西方大众年鉴在使用“年鉴”名称方面也有较大的自由度,分有“名”年鉴和无“名”年鉴两种形式,其中有“名”年鉴比无“名”年鉴历史悠久。②杨永成:《西方大众年鉴编纂模式》,载《中国年鉴发展报告》(2017),方志出版社2017年,第3363页。1909年,在奉天提学司使卢靖的嘱托下,奉天(今沈阳)学务公所图书科谢荫昌,翻译了日本国统计局长伊东佑谷所著的《世界统计年鉴》(1907年版),定名为《新译世界统计年鉴》,采用来自日文的“年鉴”一词,这是中国人首部翻译、编纂出版的中文年鉴。该年鉴采用大量的统计数据,反映了20世纪初世界上主要国家的社会经济方面情况,内容包括各国的土地、人口、宗教与教育、财政、国防、产业、商业、船舶与水运、交通、银行与金融等方面,附录中有中东度量衡比较表、中西度量衡比较表、各国货币表、各国货币合中国库平银表。卢靖在《新译世界统计年鉴》(1909年)序中言:“是则统计之学,从政者又乌可以一日之缓也。西国政家统计年鉴,岁有其书。靖二十年前读译本《列国岁记政要》而善之,尝惜后无赓译者……”学习西方的经验,《世界教育统计年鉴》(1910年3月)序言:“于其人民之众寡,兵甲之强弱,枪炮之快利,战舰之坚厚,土地之肥瘠,财赋之盈亏,交通之迟钝敏捷,工商之精拙信诈,政刑之疏密平允,固莫不一一调查统计而比较之”。

1913年上海神州编译社出版第一部国人编辑的年鉴,即《世界年鉴》,在1913—1914年共发行二回次,这是民国创立后中国人自己编纂出版的第一部年鉴。内容包括岁时、地舆、国际、政法、教育、军警、教育、经济、农林、工商、交通、人事等,该书前面为袁世凯、黎元洪的题词,赵秉钧的序言,章太炎、王揖唐的跋语,以及编译者的序。

近代中国“年鉴”的编印,始于学习与迻译,西式年鉴编纂发行的理念与价值已经为社会各界所接受,但相关的基础工作仍然比较差,尤其是文献数据。例如,1914年《中华基督教会年鉴》得以出版,主要得益于资料积累与编辑方法改进,第一,其中一些统计资料,原为英文年鉴中所录,得到相关方面的支持,得以应允翻译印刷;第二,得益于专家的助力,“本年鉴所具论题著述,均出教会中西名家,若不获诸君之功,则此年鉴之出版,恐尚无期”。

三、20世纪上半叶中国年鉴的创立与演化

在20世纪上半叶,仅就近代综合类“中国年鉴”编撰而言,形成了英文、日文、中文三个序列,大体上代表了当时中国年鉴编印的主流,中国知识界在学习英文与日文年鉴的基础上,逐渐在格式与方法上达到西式的标准,并在基础文献中具备优势,从而形成了中国的年鉴。

(一)英文系列“中国年鉴”是建立在数据与研究的基础上,始于1912、1921年伍德海(Wood Head)的《中华年鉴》(The China Year Book),该年鉴主要采用一种文字描述加图表的模式,大部分为英国专家撰写,包括森林、矿产、邮政、军事、鸦片、外交、工业与公司、北方饥荒、汽车、保险、船业、报刊、民法、盐业、教育、河流等。附录了人名、地名索引和中国地图。为了修正伍德海、的外人立场与认知,1935年中国自编并出版第一份英文The Chinese Year Book,1935—1936,内容更加精细完备,包括方方面面,均为相关领域的专家与名士撰稿,执笔人不是专家就是主管人员,对于所编的题目都非常熟悉。并在最后一章总附录内有很多实用的参考资料,如新颁布的度量衡制度,不仅加以说明,而且换算为英美标准,列为表格,以资比较。至此,中国人编撰的英文年鉴已经达到同期外人年鉴的水准。1945年发行The Chinese Year Book,1944—1945,编辑方法与格式类似于1935年。

(二)日文系列“中国年鉴”是建立在大量情报调查的基础上,主要形成了东亚同文会7卷“中国年鉴”(1912、1917—1918、1920、1927、1935、1942年)、上海日报社7卷“中国年鉴”(1931—1937年)、大陆新报社4卷《大陆年鉴》(1940年)。大约自20世纪初以来,东亚同文书院6000人参与调查,包括中国各地山川形势、交通线路、社会民生、经济金融、政治情形等,除了出版大型调查资料的集成,还由东亚同文会编纂七个版本的《中国年鉴》。除了前述的民国早期的5卷之外,1935年第六版《中国年鉴》出版,命名为《最新中国年鉴》,在第六版基础上增加“满洲国”内容。1942年第七版《中国年鉴》出版,命名为《新中国年鉴》,从政治、财政、农业、矿业、外贸、铁道、货币、教育、司法、国防、度量衡等,不断增加外交、满蒙、地理、满洲国、共产党、民族等问题。日文版本年鉴从形式与内容上对当时国人的年鉴编䉵产生了直接影响,在格式与方法上均有高度的相似性。

(三)中文系列“中国年鉴”在20世纪初至1930年代中期逐渐形成。1909年宪政编查馆即要求各部院衙门,按照奏定章程在各署中设立统计处,进行基础数据准备。①《广益丛报》1908年第160期、《四川官报》1909年第32期。1909—1911年清提学司使卢靖组织发行《新译世界统计年鉴》等3部。1913—1914年上海神州编译社出版第一部国人编辑的年鉴:《世界年鉴》。1924年出版第一部国人编写的完整的中文年鉴:《中国年鉴(第一回)》(阮湘主编,上海商务印书馆),全书共设32个部类,全书细目共170多条,内容丰富,各种统计表格约占全书三分之二。许多统计资料详尽,也便于检索。1934年因出版了《申报年鉴》《经济年鉴》等一系列重要的年鉴被时人称之为“年鉴年”。另外,除了全国性年鉴之外,利用国人调查与文献获取上的优势,逐渐将全国性综合年鉴进一步细化为地方性综合年鉴,其中一些比较有代表性的地方性综合年鉴主要为《上海市年鉴》(1935—1937年连续三编,1946年)、《江西年鉴》(1936年)、《南洋年鉴》(1939年),《湖南年鉴》(1946年)等。至此,在借鉴西方与日本经验的基础上,在1930—1940年代中国年鉴的编印逐渐正式化、规范化、体系化,形成了全国性与地方性、各种类别的年鉴。

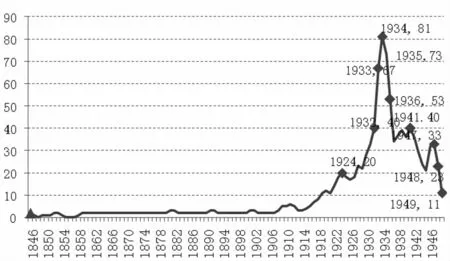

结合图1的信息,在1846—1949年的历史中,近代中国年鉴历经晚清时期长期的传播与积累,在民国前期阶段,伴随着社会经济的发展与相关年鉴知识的传播与学习,在1924—1934年鉴迅速发展,单就刊行数量而言,1934年是近代中国年鉴发行的巅峰之年,该年一般被称之为编纂出版上的“年鉴年”。这与民国中期社会经济发展,特别是数据统计、知识积累密切相关,也大约在这个时段,初步形成了近代中国自己的年鉴编纂形式。

图1 年鉴刊行回次数(1846—1949年)

四、对标欧美的近代中国年鉴

就“年鉴”的三种形式(Almanac、Year Book和Annual)而言,Almanac源自于民间的历书,17—18世纪以后发展起来,内容丰富、简洁,一般优先采用数据与图表,可以收录回溯性的资料;Year Book和Annual一般为特定领域和专门人士服务,仅收录当年的资料。西方年鉴在内容上首先讲求信息资料实用(Practical)和可靠(Reliable),在信息资料来源和编排上注重权威(Authoritative)、完整(Complete)和精要(Essential)。其中Almanac类年鉴作为大众普通年鉴,另具有亲民(Userfriendly)的特点。

最早的“年鉴”为年度工具书(Reference Work),有些类似于微型百科全书(Encyclopedia)、指南书(Guide Books)和手册(Handbooks)。例如,《老农夫年鉴》,内容涉及天文、气象、园艺、农耕与生活常识等,刊载18个月美国各地的天气预报,平均准确率达到80%,声名远播,成为普通家庭必备的工具书,各国情报机构的情报资料。(1)西方年鉴的第一个显著特征是文献的广泛性,《纽约年鉴(1858)》不仅收录1857年纽约的信息,而且还记载从1492年哥伦布发现美洲大陆直至1856年的美国大事,各州人口普查数据,美国历届总统的名录等。在比较百科全书、类书与年鉴时,时人王文莱也认为年鉴可以弥补百科全书的不足,因为年鉴按年编辑,所收录的为最近的材料,其中有各种统计与法律条文,以及一年中的大事、政府与社会的变化、运动游戏等各项内容,这正是一部百科全书的缩影,故而,年鉴常被利用补充百科全书的不足,例如最近国际年鉴(New international year-book,1930-date)是国际最近百科全书(New international encyclopedia)的补本;美国年刊(America annual 1923-date)是美国百科全书(Encyclopedia America)的补本。同时,他认为年鉴也不一定是为百科全书的补本,例如,申报年鉴、英文中国年鉴、世界年鉴(World almanac and book of fact)、美国年鉴(Americana year-book)等,都是单独发行的①王文莱:《百科全书和年鉴利用法》,《图书展望》1937年第2卷第4期。。如果不限于形式上的争论,在近代中国,关于年鉴的综合性获得广泛的传播与接收,例如,1935年《文艺年鉴》中提出“年鉴”不是“年选”的思想,即希望文献上的广泛性。

(2)西方年鉴的第二个显著特征是文献与编撰上的专业性。在综合性年鉴之外,还有专业性、专题性、部门、行业年鉴。政府类年鉴,俗称“官书”或“政府公报”。1939年《美国保险年鉴》,由The Weekly Underwiter杂志社出版,内容丰富,关于各保险公司营业情形、组织概况、重要职员履历,以及最近施行的保险法规等,均详细罗列,保险业研究者极好的参考资料①《国外保险消息:一九三九年美国保险年鉴出版》,《保险界》1939年第5卷第15期。。周邦道认为“欧美各国出版的教育年鉴,性质各有不同,有属于国际的,有属于一个国家的,有属于一个学校的,有属于教育机关联合会的,有属于教师公会的,有属于教师会议的,有属于教育研究的,有属于教育政策的,所叙述的材料之范围,随其性质而异。美国全国教育协会所出的年鉴有好几种,分工最细,如《教师组年鉴》《小学校长组年鉴》《教育局长组年鉴》《视学指导员组年鉴》。”②周邦道:《第一次中国教育年鉴的编辑情形》,《图书评论》1932年第1卷第4期。故而积极编纂中国的《教育年鉴》。此外,西方年鉴的编著者主要出自专门机构,或知名学者,或专业人士,例如,英国《美术年鉴(1850)》的编辑罗伯特·威廉姆·布斯(R.W.Buss),是维多利亚时期的艺术家、蚀刻画家和插图画家,美国《1646年年鉴》(An Almanack for 1646)的编者塞缪尔·丹佛士(Samuel Danforth),是毕业于哈佛学院的诗人、天文学家和清教徒牧师,西方年鉴是信息量大、统计数据完备、知识性强的资料书③裘晓燕:《西方年鉴与<上海年鉴(1854)>》,《文汇学人专题》2016年6月24日,第T09版。。1934年的《中国经济年鉴》亦如此,“直接担任编纂的虽然是有一百余人,可是全国各专家、各文化团体、各大企业组织、各关系机关,乃至于各省市县的公法团体,差不多都间接为我们努力。……我们编纂的时间虽然不过一年,而各专家差不多都是把历年的收藏、心得的精华,尽量地加以编纂,当然,也可以说是全国各专家数十年心血的结晶。”④罗敦伟:《中国经济年鉴编纂的经过及今后的计画》,《商务印书馆出版周刊》1934年新第80期。

(3)西方年鉴的第三个显著特征是广泛的资政与信息参考价值。及至1930年代,国外有关“年鉴”编纂的思想与意义,已经广为众知。“举凡国政之大端,以至社会之现象,公私统计,分门别类,皆举而纳诸一册,随时展览,条例井然,若示诸掌,所谓执简御繁者也。此年鉴之所以为人珍视,而在近代出版界中常占重要之地位也。普通年鉴如我国之《申报年鉴》,美国之American Yearbook,1910—1939,英国之Statesman’s Yearbook创办于1818年,法国之Annuaris Historique Universel创办于1818年等是,欧西各国出版之年鉴多迄今百数十年,无稍间断”⑤《中文参考书近刊十种:<江西年鉴>》,《图书季刊》1939年新1第1期。。无锡县县长孙祖基在《无锡年鉴》(1930年)序言即陈述:“因法欧美制度,于县市月刊之外,并约各机关团体,共辑《年鉴》一书,将其视为资政参考。1946年《上海市年鉴》第一次明确了年鉴为修志服务的编辑思想,“年鉴是修志的资料,遵照内政部的规定,省通志三十年一修,市县通志十五年一修,则是积十五年的年鉴,整而理之,删其繁,补其缺,按照通志体例,分别部居,通志即可修成,故欲修通志,年鉴必不可以不编辑。”

简约的结语

最迟在民国中后期,近代西方英文与东方日文年鉴的编印方法与思想,已经在中国得到了比较广泛的传播,在结合中国国情的同时,相对比较广泛地接受。一方面,相关的年鉴编纂思路、方法、准则等被广泛地接受,同时,根据当时的实际准备(包括数据、文献、专业人员、经费),形成了七个门类的年鉴系列,形成了248种567回次年鉴(实际种类与回次仍高于这个数字)。①详细可参见2017年上海市社科规划(地方志研究专项)课题“近代海外年鉴在华传播与中国年鉴的起源与演化(2017WFZ003)”的附录。

近代中国年鉴的生成与演化,是中西方知识融汇和中国实情调适的进程,在遵循学科普适性的原则下,中国年鉴编䉵中也形成了自身的特色,从中可以看到中西年鉴的异同之处,一些普适性的原则与独特性的特征。虽然,在近代时期,受制于中国当时的知识准备、技术水准、思想认识上的相对不足,外加日本侵华战争的干扰,相应的年鉴编印工作无法做到连续一贯,相关的文献与数据调查亦未能准确完善,相关的编辑方法依然不够合理科学。不过,如果对标当时欧美编印的年鉴,其中三项基本原则:文献的广泛性、文献与编撰上的专业性、广泛的资政与信息参考价值,在1930—1940年代的中国基本上已经达到,也就是说,当时中国的年鉴编撰水准初步赶上国际序列,学科意义上的中国年鉴学得以初步形成。

——卯年大事件