“街坊型”社区公共空间适老化更新策略探索*

——以杭州老城区为例

楼瑛浩 裘 知 华 懿 王 渊

0 引 言

杭州早在1987年就进入了老龄化社会,远远早于全国其他城市,老龄化问题较为突出。杭州人口老龄化有以下三方面特点:第一,老龄化程度高、增长速度快;第二,老龄化发展与分布不均衡;第三,家庭结构日趋小型单一化。其中,杭州老城区的老龄化现象更为严峻。根据杭州市2016年统计年鉴[1],老城区60岁以上老年人口比重分别为:上城区30.2%、下城区26.1%、江干区18.8%、拱墅区24.9%、西湖区18.7%,比2010年的平均水平上升了4.5%左右,远高于老龄化国家10%的标准。随着城市家庭结构的变化,老城区中居民的居家养老面临严峻挑战,而社区公共空间作为联系老年人日常出行的必要场所节点,其适老性和可达性对老年人的活动范围和生活品质有直接影响,需引起更多的关注。本文将重点选取杭州老城区“街坊型”社区作为研究内容进行适老化更新策略的初探。

1 “街坊型”社区基本概况

1.1 “街坊型”社区概念界定

本文所研究的“街坊型”社区是指:1980—2000年间[2],在政府主导福利分房开发背景下,以街区、巷道、围合体等与其他功能用地作为其居住边界(图1)、以住栋单元(4~6层多层)作为社区的主体,并以土地集约、几何排布为设计导向形成的临街社区(图2)。由于福利分房时期政策开发等历史性原因,这类“街坊型”社区主要集中分布在老城区内,其邻里组团组成的不同规模的街坊有机分布在各个地块内,从宏观到微观形成了“区块片区—街坊组团—邻里单元”三个空间层级,并呈现出五方面特点。一、紧邻街区(包括街道、巷道等),并以之作为主要控制载体形成社区空间。二、规模参差不齐。不同政策与历史背景下,用地利用状况不同,形成了不同规模的老旧社区。三、上宅下店商住一体。首层商业沿街道带状布置,围合社区。四、社区可达性好。1980—2000年间的社区多未考虑物业管理,社区缺乏整体管理,较为开放。五、绿化覆盖率低。老旧社区多为多层,整体建筑密度较高,缺少相应的绿化空间。

1.2 “街坊型”社区特征解读

密度高、紧密几何排布是对“街坊型”社区空间的初步印象,这类由不同类型的住栋单元有序组合而成的大小规模不一的“微空间”在“鱼骨型”结构道路系统的制约下形成了社区的公共空间,其中住栋单元承担了这类“微空间”的界面限定。“微空间”的社区空间类型与“鱼骨型”的社区空间结构便是“街坊型”社区的主要特征。社区空间类型层面,通过对图形的简易分析可归纳出6种较有代表性的住栋单元“微空间”类型,即急促型、开敞型、狭长型、半围合型、围合型、连续型(图3左)。这六类“微空间”限定出的不同私密—公共程度的空间密切伴随着社区居民的日常生活。社区空间结构层面,通过对社区空间规模体量的比较,可将“鱼骨型”空间结构归纳为以下三大类,即单维度排布型、双维度排布型和多维度排布型(图3右)。其中“双维度排布型”作为典型结构在“街坊型”社区中占有较高的比例。

“街坊型”社区空间特征:不同形态的“微空间”被有序地组织附着在不同规模的“鱼骨型”结构上,即不同体量的“街坊型”社区可通过鱼骨型结构的横向增减,以及不同形式数量的“微空间”排布形成。

2 “街坊型”社区公共空间适老化更新营建导则

2.1 “街坊型”社区公共空间节点类型梳理

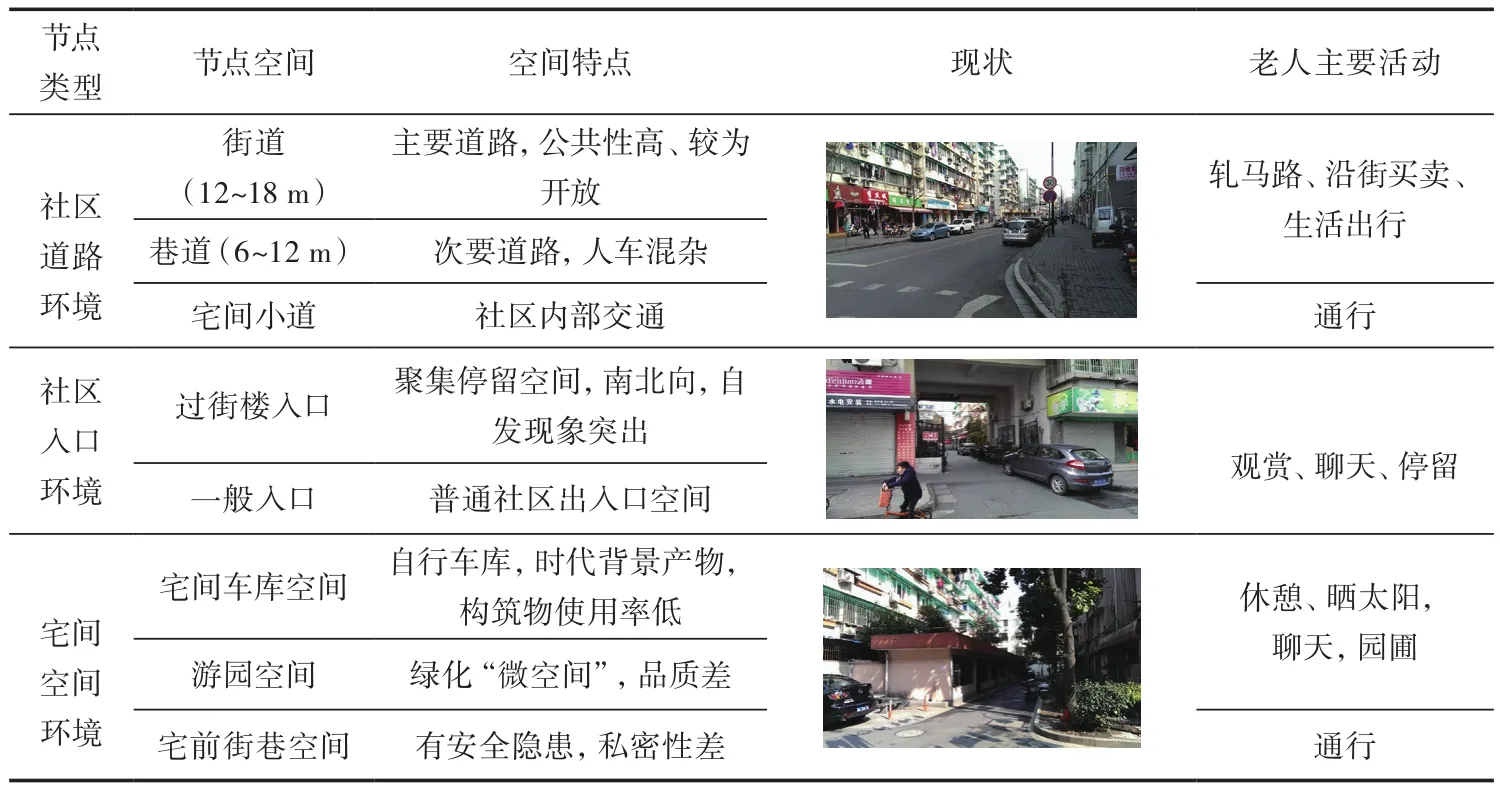

结合“微空间”的不同类型特性,“街坊型”社区公共空间由公共—私密可分为社区道路环境、社区入口环境和社区宅间环境三种类型(表1)。

图1 “街坊型”社区边界Fig.1 boundary of “neighborhood-based” community

图2 1980—2000年间建造的住宅类型Fig.2 houses built during 1980—2000

图3 住栋单元空间类型及“街坊型”社区类型Fig.3 type of residential unit space and “neighborhood-based” community

2.1.1 社区道路环境

可将道路环境分为三个空间层级:社区外部的街道空间、巷道空间与社区内部宅间小道空间,这三类空间都是以道路为主要的构成要素。

2.1.2 社区入口环境

“街坊型”社区的入口环境可分为两大类,即住栋单元南北排布所形成的过街楼入口与普通一般入口,而这类历史遗存特有的过街楼入口常常是老年人停留交往之地。

2.1.3 宅间空间环境

“街坊型”社区中东西向住栋单元之间的宅间空间类型主要有三类,即车库空间、游园空间和宅前街巷空间,其中车库空间是指自行车库。解读不同空间老年人的活动类型可为导则的建立提供一定认知基础[3]。

2.2 “街坊型”社区养老存在的突出问题

2.2.1 配套设施不足(机构断层、配套不足)

杭州养老事业虽领先于省内其他城市,养老政策与其研究也在逐步完善,但相较于老年人口比例较高、空巢老人较多的老城区来说,老年配套设施数量仍然不能满足居民的需求,且配套设施缺乏宏观层面的系统性的规划和设置,尤其缺乏一些直接面向老年人的医疗保健机构以及上门就医等服务,以减少老年人就医繁琐、居家养老困难等困境。同时,1980—2000年间的老旧社区的相关市政配套标准已经无法适应老年人社区养老,可达性与安全性问题层出不穷,尤其在无障碍通行、休憩设施、标识系统、照明系统等方面无法人性化地满足老年人的日常生活。

2.2.2 道路交通混乱(人车交叉、“车”满为患)

“街坊型”社区本身的空间尺度无法满足当今汽车时代的要求,一车难停的现象充斥着街道—巷道—宅间小道,如此高密度的社区加上高密度的人群和车流形成了人车交叉、人车混合现象(图4a)。同时,社区的开放性与多出入口加剧了这一现象,随之而来的便是严重影响老年人的日常出行活动以及安全隐患等问题。如图4a所示,由于“街坊型”社区用地紧张以及社区停车问题,乱停现象随处可见,老年人休憩、聚集、交往以及停留的社区公共空间早已被车辆所占据。

表1 “街坊型”社区公共空间节点类型分析Tab.1 analysis of “neighborhood-based” community public space types

2.2.3 活动场所缺失(空间缺失,品质较差)

“街坊型”社区大部分空间基本由道路系统和住栋单元组成,难以挖掘更多的绿地和广场等社区公共空间,而这类空间又是老年人日常接触自然和社区的重要界面与场所。由于老年人人体机制的退化,其日常活动范围往往被限制在空间品质相对较差的社区道路、社区入口和社区宅间这三类空间中。如图4b所示,宅间空间往往被车辆所占据,显得局促和消极;同样如图4c所示,被非机动车辆占据的入口空间往往人车混杂,空间显得非常拥堵。

2.3 更新营建导则的建立

基于上文对社区空间节点的分类与归纳以及对相关养老问题的分析与提炼,更新营建导则的建立将聚焦点放在梳理人车交通和发掘老年人活动场所这两方面,即通过以引导为主、控制为辅的方法释放存量空间,并以“大环境疏导、微空间治理”为基本改造方针,优化空间构成,改善社区养老效果,建立“街坊型”社区公共空间适老化更新导则,从而提高老年人社区生活圈内的可达性与安全性,切实服务老年人的居家生活。其中停车问题需要在老城区宏观层面集中解决。

在满足老年人基本通行、安全、使用等前提下,下文将从“单行道、微循环,大开放、小封闭,纵向走车、横向走人,小统一、协同用”四个方面详细阐述“街坊型”社区环境营建原则。

图4 “街坊型”社区现状图Fig.4 current state map of “neighborhood-based” community

2.3.1 单行道、微循环

单向交通[4]有利于提高道路交通的通行能力,减少行车延误带来的堵塞,并且能在一定程度上降低交通事故。社区可根据自身规模制定相应的单行道方案,在有限的社区空间内寻找和挖掘更多潜力空间以服务于老年人与其他居民。同时,通过对社区车辆的管理、组织和限制,尽可能降低社区内部行车对人流的影响,打造更多的人行“微循环”流线,从而优化老人户外活动流线,提高其路线的连续性。

2.3.2 大开放、小封闭

如图5左所示,在满足主要人车出行空间需求的基础上,适当减少社区部分使用效率较低的入口空间,并在保证社区开放性的原则上,对其进行适度控制或封闭。这有利于提高社区的交通效率和安全性,同时可以释放部分入口空间以服务于老年人的日常休憩与交往,提升老年人对社区的归属感。

2.3.3 纵向走车、横向走人

南北纵向道路是“鱼骨型”结构“街坊型”社区中联系各个横向宅间空间的重要枢纽。如图5右所示,在人性化社区空间更新过程中,提倡行人优先,进行分时段控制,在社区内十字交叉口设置动态可调节的升降柱:白天,将机动车控制在纵向道路中停车与行车,抬高升降柱,释放宅间空间,盘活老人活动空间;夜间,降低部分升降柱,根据社区停车状况限时将宅间空间转为停车空间。

为了分析动车组在高速交会时的动力学特性,首先建立了某型动车组的整车动力学模型。在该模型中,考虑了空气弹簧的气动流体力学特性;抗蛇行减震器考虑成非线性力元;轮轨间的蠕滑力采用Kalker简化理论(FASTSIM)进行计算;轨道激励选取京津城际高铁轨道谱;整车模型视为多刚体系统,共42个自由度;每个刚体的动力学计算方程如下

2.3.4 小统一,协同用

“街坊型”社区组团规模大小不一,分布零散,从宏观层面可以合并或整合不同规模的社区组团,重新梳理交通组织,营建开放性空间,避免空间浪费,提高其共享使用率。例如,可考虑将自行车集中停放,释放宅间自行车库。自行车库作为1980—2000时期特有的社区产物体现了历史需求,随着汽车时代的到来,社区内非机动车数量下降,大部分自行车库被闲置或者被改造为杂物间。更新过程中,考虑释放更多的车库空间,可将其作为服务社区与老年人的预留用地。通过“小统一,协同用”的原则寻找更多的存量空间。

图5 社区适老化环境营建导则Fig.5 community public space renewal strategy adaptive for the elderly

3 “街坊型”社区公共空间适老化更新改造手段

通过优化社区公共空间的适老化来改善与辅助老年人的居家养老是“街坊型”社区更新的宗旨,根据上文所述的营建导则,以及无障碍设计规范,本文将从社区道路环境、社区入口环境以及宅间空间环境三大空间节点分析适老化改造手段,重点选取几个潜力较大的空间节点进行改造示意,并基于“整合—释放—调整—盘活”空间的原则,改善“街坊型”社区老年人户外公共空间的品质。

3.1 社区道路环境更新方法

3.1.1 街道空间

保障老年人的安全便利通行,适度增加改善路边休憩空间、提升街区活力是街道空间适老化更新的主要目标。本文通过两部分空间节点更新来说明。第一部分为沿街改造:道路类型Ⅰ和Ⅱ(图6左)根据步行道宽窄,通过对步行道及部分沿街停车位的释放来达到空间的适老化,休憩与绿化空间的引入可起到美化街区的作用。同时,根据商业的需求确定这类休憩空间的面积与间距,间距不宜小于450 m[5](正常健康老人的步行疲劳极限为10 min时所走的距离);第二部分为交叉口改造:老年人中70%的步行交通事故发生在街道的交叉口[6],因此,如何提升交叉口的老人通行的安全性显得尤为重要。如图6左交叉口空间改造示意简图所示,在考虑其视线无遮挡的前提下,尽量缩短老年人过马路的距离,可将过渡空间改造为可供老年人休憩、交流、停留的空间。并且,为尽量避免老人摔倒,需考虑路缘之类的人性化设计。

作为社区内部的交通道路,宅间小道承载着各类路径流线,“鱼骨型”结构下的“街坊型”社区可分为纵向和横向两类宅间小道,而纵向道路作为社区交通的主轴线,串联着其他横向道路,基于上文“纵向走车、横向走人”的原则,建议将具体从纵向道路与纵横向交叉节点两方面进行控制与管理。纵向道路管理方面,社区分别设置车辆出入口,实行单向分流。在空间允许的情况下,利用纵向道路两侧山墙面集中布置停车。社区管理单位需要对社区内的停车负荷量进行实时监控,必要时进行车辆控制;宅间交叉节点动态控制方面(图6左):设置可动态调节的升降柱,昼夜交替进行控制,确保白天释放老年人活动场所;晚上适度利用宅间空间作为停车等其他空间,提高空间使用效率。

3.2 社区入口更新方法

3.2.1 过街楼入口节点

住栋单元南北排布形成过街楼入口,其天然形成的灰空间被众多老年人喜爱。此类空间作为社区的出入口,亦是交通枢纽,活力较高。但现实中这些过街楼入口较为杂乱,空间比较拥挤,不适合老年人滞留。本文主要通过三方面优化(图6右上)来提升过街楼入口作为老年人休憩、交往空间的品质。首先,适度调整非机动车停放空间,在优化的同时保留非机动车停放可能带来的交互空间,增加社区老人与居民之间交往的可能性;其次,扩大老人交往休憩场所,提高休憩场所小品与设备的灵活性,在满足不同规模老年人群体使用的同时,兼顾入口出入高峰期的交通流量;再次,入口外侧集中设置宣传告示牌,以方便居民,增加聚集、停留、交往的可能。

图6 “街坊型”社区公共空间适老化更新示意图则Fig.6 “neighborhood-based” community public space renewal plans

3.2.2 一般入口节点

社区入口节点需要从以下六个方面进行适老化更新[7]:一、局部带顶棚,为老年人提供遮风避雨的过渡场所;二、易于识别,帮助老年人自我定位和识别;三、控制乔木或者灌木等绿化的位置,避免遮挡入口视线;四、设置老年人休憩设施;五、保证适当的视线距离控制,确保老年人可安全通行;六、结合“单车道、微循环”原则,优化老年人流线的连续性。

3.3 宅间空间更新方法

3.3.1 宅间车库空间

宅间狭长的自行车库空间是“街坊型”社区住栋单元间形成的最有历史特色的场所,也将成为社区适老化更新的一大突破口。由于非机动车辆使用量的下降,可通过社区范围内的统一综合停放释放原有的其他车库空间,即“小统一、协同用”,并将释放的空间根据社区老年人与居民的不同需求,改造为相应的公共空间,从而增加社区空间的丰富性,提高老年人的生活品质。

宅间车库空间的更新可以通过改造拆除和置换功能两种模式来进行。如图6右所示,通过拆除改造手段可以将宅间车库空间改造为园圃空间、私密空间、运动空间与机动车机械停车库等;通过功能置换手段,可以将局部车库功能转换为休憩、活动、棋牌等室内场所或者老年人服务场所等。

3.3.2 宅前街巷空间

此类空间直接面向街巷道路,空间局促,缺少城市—入户之间的过渡空间,存在一定的安全隐患,故在更新优化过程中,主要从安全性与私密性两个角度出发考虑(图6右)。安全性方面,由于直面街巷交通要道,老年人出行时发生交通事故的概率较高,可通过在宅前入口处加设安全隔离带(可结合低矮植被等绿化方式),加强老人出行安全性;私密性方面,可结合前文安全性的考虑,通过在宅前设置部分绿化等遮挡设计,让开放的街区与入户空间之间有一定的视觉遮挡。

4 结 语

与国外相比,目前我国老旧社区公共空间的无障碍等适老化设计覆盖率远远不能满足老年人的日常出行需求,这也是笔者关注公共空间适老化的出发点之一。社区适老化不应该是自下而上碎片式的将就养老,而更应该是自上而下的统一更新优化与系统性改善。

其次,在学习国外养老经验的同时,应该清楚地认识到国内养老大环境的两个特点。首先是政府体制的特殊性。我国政府职能部门权力高度集中,使得政府部门成为养老事业的先驱者和制定者,只有政府充分发挥其先驱主导作用,积极带动市场的自发活力,养老事业才能蓬勃发展。其次是养老意识的薄弱性:大部分社会人群的养老意识较为薄弱,尤其是50~59岁之间的中年人,往往忽略了提前养老的重要性。

——以柏林Kreuzberg 地区为例