大学生心理健康档案的建立与有效管理

林欣蓉

(福建江夏学院,福州 350108)

在高校学生管理工作中,常常把学生问题当作思想政治问题来看待,并用解决思想政治问题的方法来处理。实践证明,高校学生问题,并非都是思想政治问题,其中很大一部分是心理问题引起的。1989年,教育部对12.6万名大学生进行调查显示,20.23%的学生存在程度不同的心理障碍。[1]近几年的调查表明,大学生心理疾病的占有比例呈上升趋势。为进一步加强和改进高等学校德育工作,全面推进素质教育,国家教育部于2001年颁布 《关于加强普通高等学校大学生心理健康教育的工作意见》,[2]按照文件要求,福建省所有高校每年都要对新入学的学生进行心理健康普查。

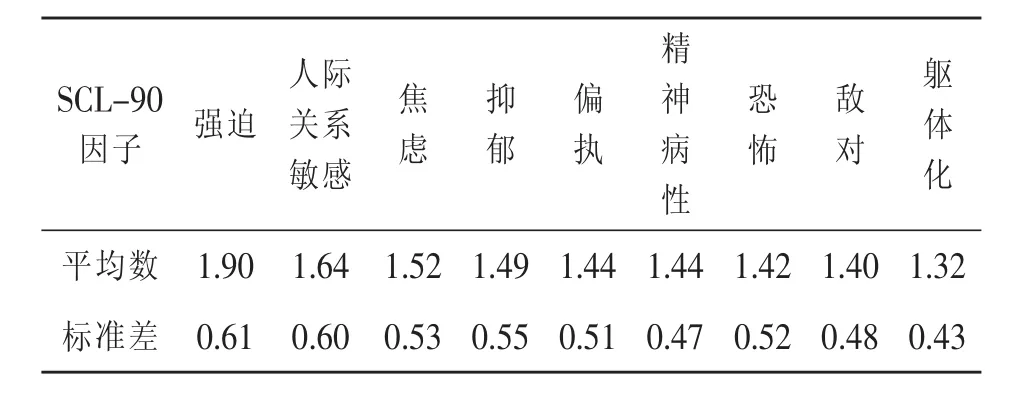

以福建江夏学院为例,2017年9月25日对2017级入学新生进行心理普查,普查采取网络在线测试,受试者年龄在18~21周岁。本次心理普查有效问卷为3 804份,其中男生1 333人,占35.04%,女生2 471人,占64.96%。普查采用了症状自评量表(SCL-90)和艾森克问卷量表,普查结果显示,表现异常的学生有230人,占参加普查总人数的6.05%。(见表1)经统计分析症状自评量表(SCL-90)各因子分布情况表明,学校2017级新生主要存在的心理问题为:一是强迫症状(包含强迫意识与行为),二是人际关系敏感,三是焦虑。这些都是大学生常见的心理健康问题。

表1 福建江夏学院2017级新生心理普查SCL-90各因子的分布情况表

一、大学生心理健康档案管理现状

1.重视程度不够。目前福建省各大高校都以科研、教学作为学校的工作中心,对心理健康档案建立和管理重视度不够。各高校普遍认为心理健康档案意义不大,只有在学校评估的时候发挥一下作用,应付教育管理部门的相关检查,评估之后又封存起来,没有发挥心理健康档案真正的作用。正由于各高校不重视,没有将心理健康工作纳入学校的日常发展议案中,所以心理健康档案的建设跟不上学校发展的脚步。

2.心理健康工作定位模糊。建立大学生心理健康档案需要专职部门进行收集和保存,由于缺乏心理健康档案对高校学生管理工作重要性的认识,部分高校未设立相关的专职部门,或是已经设立了相关的部门但疏于管理。此外,由于对大学生心理健康相关资料重视度不够,不能有效地对相关资料进行系统、全面的分析,只是简单地保存资料,无法时时跟踪检测大学生的心理发展状况,不能有效地发挥大学生心理健康档案的真正作用。以福建江夏学院为例,学校虽然设立了大学生心理健康教育与咨询中心,但是中心目前归属在马克思主义学院,中心定位模糊,很多工作不能很好地开展。

3.心理健康档案内容不全面。目前,福建省大部分高校的心理健康档案是新生入学时做的心理普查数据,以及学生在大学四年到心理咨询中心做心理咨询的相关记录两个部分组成。缺少学生对自我心理状况评价、对未来的期望、他人评价等内容,缺少学生心理发展过程的记录。实际上大学生的心理健康问题包括大一新生的适应能力问题;大二大三的人际交往能力、情绪调节能力、爱情和学习两者关系的处理问题;大四的就业选择问题等。心理健康问题贯穿大学四年时光,处于动态发展过程中,仅依靠新生入学时的心理普查结果和心理咨询记录作为心理健康档案内容,未能全面反映学生大学就读期间的心理健康状况。

4.大学生心理健康档案利用率低。由于学校对大学生心理健康档案不重视,再加上档案的保密性原则,导致心理健康档案建立之后都被封存起来,只有专职心理咨询老师才有资格去查阅学生的心理健康档案,其他人都不能接触到这些档案。在这种情况下,心理健康档案无法得到更新,无法时时跟踪学生的心理发展情况,也不能为相关专业人士使用,大量的数据都被封存,无法为高校编写心理健康教材提供客观的数据和典型案例。

二、建立大学生心理健康档案的意义

首先,有利于高校各项学生管理工作的顺利开展。近年来,由于受到外来文化的冲击,很多大学生的人生观、世界观和价值观都发生了巨大的改变,大量的心理问题由此产生,造成了一系列极端事件的发生,如自杀、跳楼、杀害舍友、弑母弑父等社会影响极端恶劣的案件。因此,从大一新生入学开始就建立大学生心理健康档案,有助于辅导员更好地掌握学生的心理发展动态,一旦发现学生心理健康问题,辅导员能够及时干预,将处在萌芽阶段的心理问题及时扼杀。降低发生校园突发事件的风险,保证高校的安全稳定。

其次,有助于学生正确的认识自我,了解真正的自己,充分发挥自己的特长和潜能。人最难的就是对自己进行正确的认识和评价,大学生心理健康档案可以记录大学生在不同时期不同阶段的心理特点和心理发展情况,有利于学生正确认识自我,勇敢面对自身的缺点和不足,同时还可以预防心理疾病的发生。

第三,有助于高校心理健康管理工作的可持续性发展。大学生心理健康档案是通过对学生的全面普查建立起来的,我们可以了解学生的心理特点,跟踪学生的心理发展,还可以归纳总结大学生心理健康常见问题以及解决方法,可为高校编写心理健康方面的教材提供大量客观的数据和典型的案例。

三、加强大学生心理健康档案的建设和管理措施

1.提高重视程度。各高校要加强对心理健康档案重要性的认识,提高重视度,把心理健康工作纳入学校的日常工作议案中。同时在经费、人员调配和制度建设上给予必要的支持。加强对大学生心理健康工作的宣传力度,让所有在校大学生、辅导员、行政人员、教师等都积极配合心理健康工作,积极参与到大学生心理健康档案的建设和管理中来。

2.建设一支专业的心理健康档案管理队伍。高校要做好大学生心理健康档案的建设和管理,必须要有一只专业过硬的团队。首先,学校要招聘一批具有心理学、档案管理学等专业知识背景的人才进行心理健康档案的管理工作;其次,要定期对这些工作人员进行集中培训,提升心理健康档案管理人员的管理,解决问题和分析数据等能力;第三,成立心理健康档案管理工作小组,由学校领导负责,学生处、二级学院辅导员、心理咨询教师等组成的档案建设和管理队伍,并且不定期开展一些心理健康相关知识培训,同时还可以去兄弟院校参观交流并学习经验。

3.完善心理健康档案管理制度。由于大学生的心理健康档案涉及保密性原则,而我国目前还没有关于此方面的相关法律条款,如果管理存在漏洞造成学生信息泄露会产生很严重的后果。因此,高校建立一套完整系统的心理健康档案管理制度是非常必要的。首先,学校要设立专门的管理保存心理健康档案的相关部门,这个部门可以单独存在,也可划拨到学生处;同时明确心理健康档案管理部门的定位以及未来发展规划,这样能给档案管理工作人员吃了一剂定心丸,让他们能更安心地、更好地为档案建设服务。其次,制定如《大学生心理健康档案管理制度》《心理咨询工作制度》《大学生心理健康档案管理人员工作守则》等相关的规章制度,规范心理健康档案的分类、汇总、保存和查阅。各项规章制度要严格遵守,对于违反的个人或组织要按照守则规定严肃处理并且追责,保证大学生心理健康档案的建立和管理都有法可依,有法可循。

4.完善大学生心理健康档案内容,提高档案的利用率。大学生的心理变化是一个动态的发展过程,大学生的心理健康档案也应当是一个不断更新的系统,因此,单纯的一次心理普查并不能说明一个人的真实心理状况,要从各个方面多个角度出发,系统全面的收集学生相关的信息,及时完善补充心理健康档案。同时,定期对学生的心理健康档案进行系统全面地分析、归类、汇总,整理出相应心理问题的解决方法和具有代表性的鲜明个案,为高校编写心理健康方面的书籍提供第一手的资料,真正发挥心理健康档案的作用。

5.合理利用互联网,开拓全新的心理健康档案管理模式。当前互联网已经遍布人们生活的方方面面,高校可利用互联网高速、便捷等优势,建立大学生心理健康档案管理系统。首先,利用电子档案来记录大学生的心理健康信息,可避免传统的纸质版档案因保存时间长久而产生的破损、丢失、毁坏等情况。其次,每学期期初学生查阅上学期期末考试成绩的时候,将电子档案系统捆绑高校教务系统,让学生先完成心理健康档案的更新,再查阅成绩,否则无法查阅成绩,这样电子档案可以定期跟踪学生的心理发展状况,将一些心理问题扼杀在萌芽阶段。第三,在大学生产生心理健康问题的时候,可以通过电子档案系统和相关心理咨询教师进行沟通交流,这种方式可避免传统的面对面交流时学生因为顾忌而有所保留,能更好地完成对学生的引导教育。同时要加强学校网络安全建设,保障学生的电子信息档案不泄露。

四、大学生心理健康档案的内容

大学生心理健康档案的内容应包括学生的基本资料(如身体情况、家庭情况和学习情况等)和学生心理健康咨询活动的相关资料。

1.学生心理情况分析。由学生对自我心理状况评价、对未来的期望、他人评价等相关记录组成,可来源于《大学生心理健康课》课程的作业或是期末考试中。

2.心理普查资料。可使用教育部颁布的《大学生心理健康症状量表》、症状自评量表(SCL-90)和艾森克问卷量表等相关软件对大学生心理健康、学习情况、情绪、性格和兴趣等进行普查,得出系统的结论。同时各种心理普查记录还应标明测试的时间和地点。

3.学生心理健康咨询记录。大学生的每次心理咨询,负责咨询的心理专任教师要认真做好记录,旨在了解该生的心理发展过程。具体包括主诉、描述性分析、主要症状(症状的程度、发生频率、发生时间及起因等)以及建议与策略、备注等。

参考文献:

[1]汪艳丽,张义泉,张祖明.大学生心理辅导的理论与实践[M].北京:地震出版社,2011:1.

[2]王登峰,王建中.学习贯彻《教育部关于加强普通高等学习大学生心理健康教育工作的意见》笔谈[J].思想理论教育导刊,2001(6):9-12.