《全元诗》作者地理分布的可视化分析

徐永明 唐云芝

(浙江大学 人文学院, 浙江 杭州 310028)

由杨镰主编的《全元诗》于2013年由中华书局出版,共计68册,收入元诗作者4 950余人。那么,《全元诗》作者的地理分布情况如何?与《全元文》相比,两部总集作者的地理分布存在着哪些相同和不同之处?两者作者地理分布的差异又该如何解释?本文在对《全元文》作者地理分布进行调查的成果基础上,试图进一步考察《全元诗》作者的地理分布,并利用GIS软件将《全元诗》作者的地理分布进行可视化呈现,以期对近年来往纵深发展的元代诗文研究提供一点助益。

一、 《全元诗》作者籍贯与族别等的著录分析

《全元诗》对作者籍贯与族别等的著录有以下几种情况。一是著录籍贯,并注明现今的地名和所属省级行政区域。如丘处机,“登州栖霞(今属山东)人”;杨奂,“乾州奉天(陕西醴泉)人”。二是著录籍贯,但未注明现今的地名和所属省级行政区域。如周友德,“桃川人”;贡瑜,“宣城人”。三是著录籍贯的同时也著录寓居地或迁徙地。如焦鼐,“单父(山东单县)人,寓居无锡(今属江苏)”;范成,“祖籍高平(今属山西),寓居缙云(今属浙江)”。四是著录大致的区域或所隶的行政区域。如杭琪,“江东人”;殷子义,“东淮人”;元仲举,“河南人”。五是著录族别或国别。如王晏,“高丽人”;蒲理翰,“天竺(即今印度)人”;纳加台教化,“西夏人”;察罕不花,“蒙古人”;大食哲马,“西域色目人”。六是僧人的著录往往著录某地或某寺僧人。如释普慈,“吴郡僧,住五峰寺”;释瑶,“云岩寺僧”;释竺暴,“灵隐寺住山僧”。七是籍贯和所属省份无考的,则阙如。如张惟本,“生平不详”;缪瑜,“字里不详”。

《全元诗》中属现今省级行政区域的作者共计3 106人,包括有籍贯的3 038人*僧道人未载明里籍者,以其住寺庙道观所在之地纳入籍贯统计,如“释竺昙,灵隐寺住山僧”,归杭州;“释守良,字里不详。元末住持嘉兴兴圣寺”,归嘉兴;“周必达,天台山隐士”,归入天台。,无明确籍贯的68人。无明确籍贯的68人分别是:宇文叔简、陈黄裳、林昉、张玘、陈俨、元文本、宗道傅、刘洪、邾经、黄文德、何宣、释文静、董在、陈润、董存、刘尧臣、高玄复、陈曾虎、李弘、陆岂、张醇、释沙啰巴、王谦、何约、李元珪、阚举、卢朔、刘鉴、聂守真、段天常、李处敬、陈仲仁、张执中、方志道、胡布、邓梓、陆仁、张皞、释广宣、叶森、张希达、陆焕然、邵思文、黄璋、张承、邬密执理、释德琏、唐巩、何九思、高升、元仲举、释辨才、邓德基、沈用、李讷、王经、章伯亮、段惟德、李鹏、段祥、田赋、叶善夫、杨容、刘志行、庄文玉、丘企、何广、李勖。此外,有籍贯或地域著录,但今地名或所属省份待考的有4位:李烈,“由江人”;刘文房,“淄野人”;释项彬,“住酆峰寺”;释师明,“蓟水僧”。

籍贯和所属省份无考阙如的作者1 758人。

二、 按作者所属省级行政区域统计分析

上述按国别或族别著录的作者中,像蒙古族人、色目人或笼统称为“西域人”的,有一部分当属于现在我国新疆人、内蒙古人,个别可能属于现在的蒙古国人,然因没有明确的籍贯著录,故不宜进行可视化呈现。有的虽然有寓居之地,如观音奴“寓居新州(广东新兴)”,沙班“寓居杭州(今属浙江)”,但本文按省属和籍贯进行统计分析及可视化呈现时未予纳入。像印度、高丽虽然可以按现在的国别进行可视化呈现,但数量太少,意义不大。有籍贯或地域著录,但今地名或所属省份待考的4位作者,待有结果时可纳入可视化呈现的数据中。因此,这里仅对3 106位有所属省级行政区域的作者进行可视化呈现。

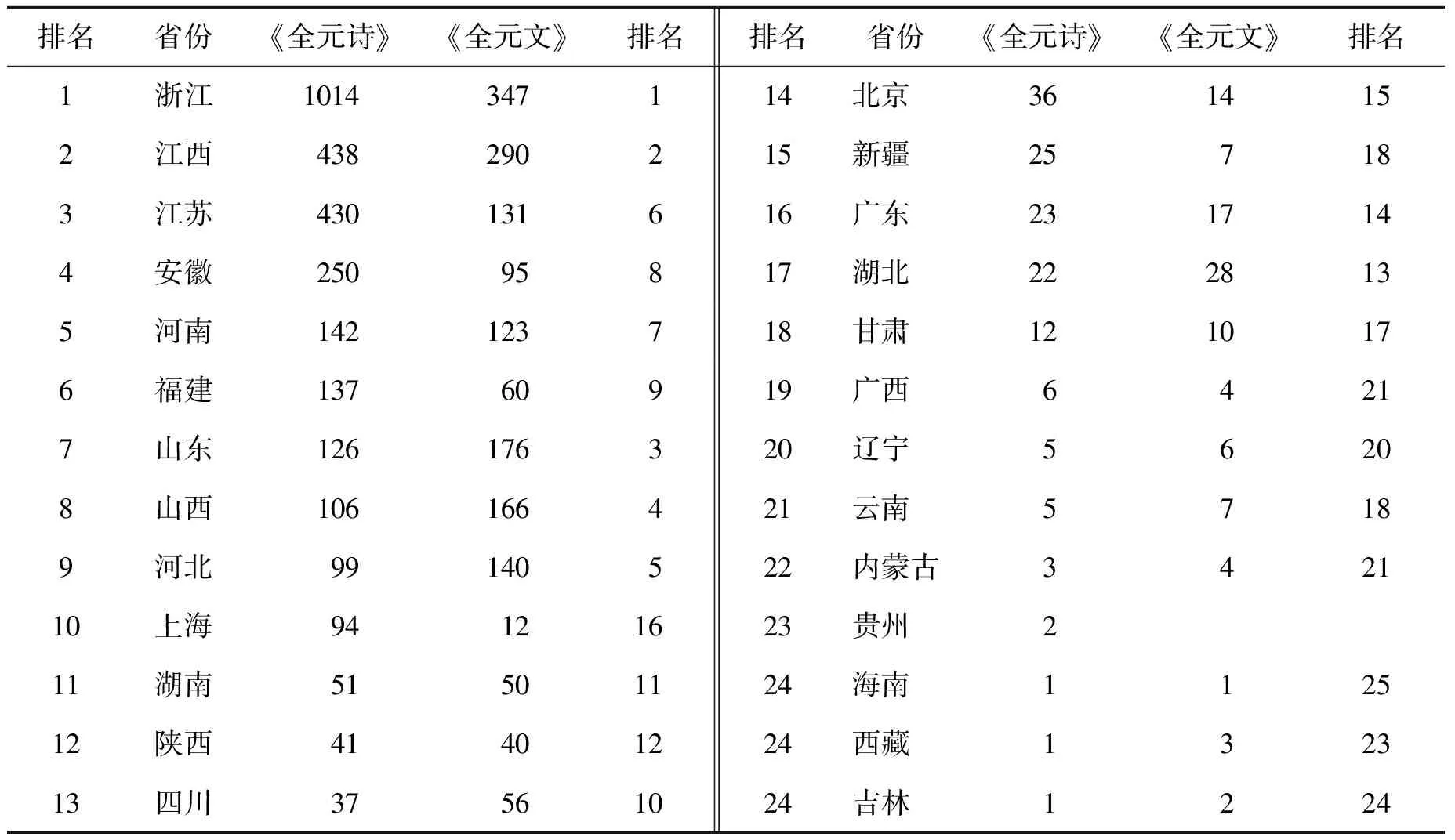

从表1(港澳台地区数值是零,故未列出)中可以看出,《全元诗》作者在全国各省的分布数量以浙江省最多,共有1 014名。在《全元文》中,浙江作者的数量在全国各省中也排第一名,然仅比第二江西的作者人数多57人。而在《全元诗》中,浙江作者的数量比江西作者数量多577人,是江西作者人数的两倍多,由此可见浙江能诗者人数之多。实际上自建炎南渡杭州升为南宋都城,文化中心再次南移之后,浙江作为全国诗歌创作重心的文学格局已然逐渐确立[1]110。入元后,“浙为天下首藩,杭为浙藩首郡”[2]夏时正序,4,作为元廷江南统治的重心与经济、交通枢纽,浙之声明文物继续发展繁荣,诗歌创作重心的地位依然未变。

浙江以下,诗作者人数在100人以上的排名依次为江西、江苏、安徽、河南、福建、山东、山西。而在《全元文》中,浙江以下,作者人数在100以上的排名为江西、山东、山西、河北、江苏、河南。通过对比可以看到,《全元文》中山东、山西、河北的作者人数,在《全元诗》中分别由原先的第3、第4和第5分别下降到第7、第8和第9位。而《全元文》中安徽、福建作者人数原本在100以下,排名原为第8和第9名,但在《全元诗》中已上升到100人以上的第4和第6名。而江苏和河南的作者人数也都由《全元文》中的第6和第7位,分别上升到《全元诗》中的第3、第5位。大致可说,较之于《全元文》,在《全元诗》中,南方作者比例升高,北方作者比例下降。个中缘由依然与南北方经济、文化的发展差异密切相关。

表1 《全元诗》作者省级行政区域分布表(兼与《全元文》对比)

另值得注意的是,在《全元文》中排名第2的江西作者的数量比第6名江苏作者的数量多出一倍多,但在《全元诗》中,江西作者的数量仅比江苏作者多出5人。江西文人众多,“元诗四家”中虞集(抚州崇仁)、揭傒斯(龙兴富州)、范梈(清江)三家皆出自江西。清人曾燠辑《江西诗征》94卷,其所撰《叙》云:“自欧阳、曾、王氏并起当宋之盛,而虞、范、揭氏继踵元世,天下言文章者归之江西。其诗自汉魏以降,流传绝少,洎乎唐宋作者代兴,其间乘世而显几何人?随世而晦几何人?与世浮沈又几何人?其烜赫耳目间者,固已眉列角立,乃其不幸沈湮,毕世风流坠地,一篇一句,亦且为狐貉,噉尽里巷,莫得而举其姓氏者,不知其几矣!”[3]1可见,江西自宋代以来开创的古文传统更盛,成就亦更高;元季复古之风盛行,加之宋元理学兴起,江西作为理学重镇,普遍身兼经生、文士二重身份的文人对经世之文的创作热情更胜于性情之诗;虞、揭、范氏文亦不凡,虞集更是元文作者之巨擘。再如元初期江西重要文人吴澄(崇仁)和程钜夫(南城),则明显文作多于诗作,且文优于诗;前者“文集尚裒然盈百卷”,被四库馆臣评为“词华典雅,往往斐然可观”[4]1428,后者“文章亦舂容大雅,有北宋馆阁余风”[4]1433。元中后期与虞集迭主文坛的欧阳玄,为欧阳修同宗,其里籍虽自高祖一代由江西迁至湖南,但常以承庐陵欧阳修古文传统为任,亦主要以文鸣于当时。

三、 按作者籍贯的地理分布进行可视化呈现

表1反映了《全元诗》作者在当代省级行政区域下分布的多寡情况,我们再按精确到府县的作者籍贯信息进行可视化呈现,以期对《全元诗》作家籍贯的具体位置和密度做一分析。

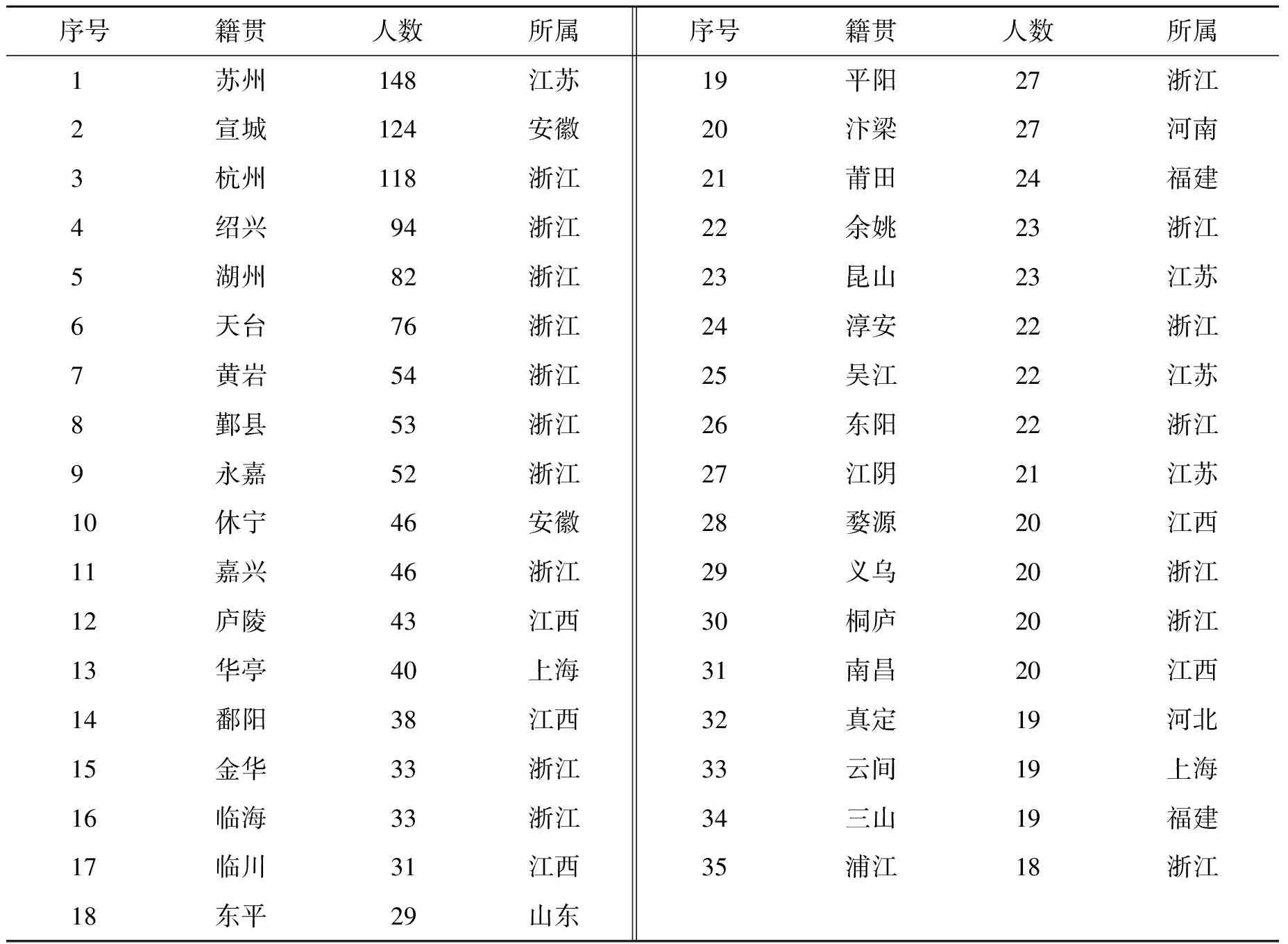

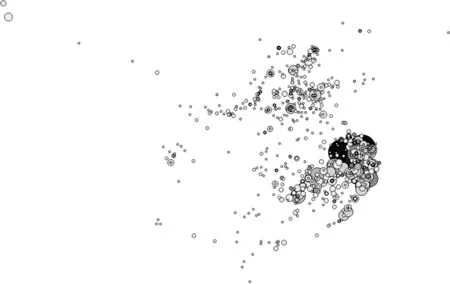

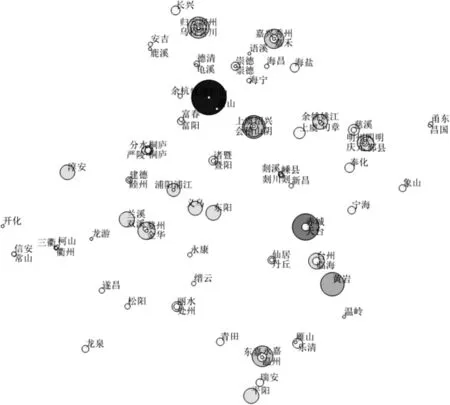

表2为《全元诗》中作者籍贯人数18人(含)以上者,图1(未展示地图底图,只给出相对位置图)为《全元诗》作者籍贯分布的整体可视化呈现。从表2来看,诗作者数18人及以上的府县共35个,从高到低依次为苏州、宣城、杭州、绍兴、湖州、天台、黄岩、鄞县、永嘉、休宁、嘉兴、庐陵、华亭、鄱阳、金华、临海、临川、东平、平阳、汴梁、莆田、余姚、昆山、淳安、吴江、东阳、江阴、婺源、义乌、桐庐、南昌、真定、云间、三山、浦江。其中,浙江有17个,江西5个,江苏4个,安徽、上海、福建各2个,其余河南、山东、河北三省各1个。

表2 《全元诗》作者籍贯分布表

《全元文》中作者籍贯人数前35位者(人数为9人及以上者),从高到低,依次为钱塘、婺源、庐陵、鄱阳、浦江、休宁、东平、临川、平阳、歙县、河内、天台、鄞县、永嘉、真定、吴县、奉化、济南、豫章、黄岩、嘉兴、湖州、诸暨、吉水、金华、眉山、莆田、汴梁、大名、定襄、江阴、临海、洛阳、三山、永丰。从对数据的分析和地图的可视化呈现来看,《全元诗》作者籍贯的主要分布情况与《全元文》大致相同,即主要集中在元中书省所辖的腹里地区和故宋都城临安(杭州),亦即元之经济腹地江浙等行省及其周边省县,前者主要集中在山东、河北、河南和山西,后者主要集中在浙江、江苏、福建、安徽、上海和江西。但不同点也比较明显,表现在:一是《全元诗》中北方作者人数之减少与南方作者人数之增多,畸重畸轻之状明显。在《全元诗》所列的前35个府县中,北方仅有山东东平、河南汴梁与河北真定3个,且名次很靠后,分别为18、20、33位。在《全元文》中,作者人数排名前35位的北方府县有7个,即山东的东平、济南,河南的河内、汴梁、洛阳,河北的真定、大名及山西的定襄。与之对应的是浙江、江苏等南方府县数量有所增加。前35位的排名中,从《全元文》到《全元诗》,府县数量有增加的省份有浙江(由13个增加到17个)和江苏(由2个增加到4个),元时为松江府的上海地区则实现了从无到有;安徽、福建数量未变。与前所述江西省诗文传统差异相符,江西从7个减少为5个,但这亦未改变南方作者占比在《全元诗》中较在《全元文》中趋升的态势。

图1 《全元诗》作者籍贯分布图

综合来看,按作者籍贯排名从更精微处证实了上节所述的“较之于《全元文》,在《全元诗》中,南方作者比例升高,北方作者比例下降”的结论。并且,比例上升的南方作者籍贯主要集中于辖境包括今长江以南、江苏大部、安徽部分,浙江、福建、上海全境及江西小部的江浙行省。此种现象进一步说明文学事业的繁兴与地区经济之发达和固有的人文传统直接相关,相较文章,于形式、技巧上更为讲究的诗歌创作也更需优胜的经济力量与人文教育支撑。

二是具体府县排名上,在《全元文》中,浙江钱塘以显著优势位居第一,而在《全元诗》中,苏州跃居首位*据《元史·地理志》卷六二(中华书局1976年版,以下不再标注版本),苏州在宋代为平江府,元代升为平江路,领吴县、长洲二倚郭县,及昆山、常熟、吴江、嘉定四州。由于《全元诗》所著苏州籍作者多以苏州旧称“吴郡”冠之,未明具体州县,所以这里的苏州所取范围稍广,除小传籍贯著录中的吴郡外,还包括姑苏、平江、吴中、中吴、吴下、吴这些标明为苏州籍的地方,以及长洲、吴县二倚郭县(27人)。;在《全元文》中排位百余名后的安徽宣城在《全元诗》中更是领先钱塘,仅次苏州,排名第二。究前者之因,与此表所取苏州籍范围偏广有一定关系,但也不能否认吴中地区诗歌的繁兴面貌。表2中所涉江苏四地,除江阴外,皆为元代平江路所隶。平江路自入元之初便逐渐成为元政府的海运基地,海运促进了平江路人口的迅速增长、商业贸易的兴盛、文化教育的发展,户数、人口数均为全国之冠[5]120。另一方面,在元末张士诚据吴而治的12年里(1356—1367),由于张吴政权的“佑文”政策,吴中地区得以一定程度避开元末农民起义带来的战乱,文化事业未受阻滞且进一步发展,甚至在乱世风云中呈现“国家不幸诗家幸”之态。由昆山人顾瑛主持的元末玉山雅集是为元代规模最大、历时最长、参与人数最多的文人雅集,所作诗篇总数多达5 000余首[6]137;于斯时斯地成长起来的“吴中四杰”由元入明,则衔接起元明诗坛的过渡。元末明初吴中诗坛的地位及影响也因此历来为学界重视。笔者亦曾就元末明初婺州作家群和吴中作家群的交往和差异进行过探讨,指出这两个作家群有着密切的交往,但他们在生活方式、政治追求以及创作上都存在较大的差异,譬如婺州的文人深受理学影响,大多汲于仕进,在政治上希望有所为,创作上侧重以文载道,而吴中作家则疏离政治,消极避世,创作上多以诗歌名世[7]。因此,或可从文人教育背景与心态导致的地域性诗文传统差异对苏州地区诗歌创作规模优胜于文做出一些注解。

相较经济、政治、人文等多重因素对苏州文学创作实际与倾向的影响,宣城于元代诗歌的地域性创作中成就突出则应该更多得益于其地之人文传统。宣城自古为郡治所,古称宛陵。“宛陵在江东,古为衣冠玉帛往来骈集之地”[8]卷四二五,333,“山水奇秀冠于东南,风流文采,卓卓可纪者,代有其人”[9]卷九,35。元以前,尤以谢朓、李白及宋诗之开山祖梅尧臣为代表,形成了深厚的诗歌创作传统,“故其君子善吟,其市人善谣”[9]卷九,36。元江西人李存《赠张仲举游宣城序》有语曰:“‘宣城江东上邦也,而宪府之所会也。吾客居十有五年,其大夫来者,无不文墨论议,以降接士儒。其士子弟之游从者,无不逊顺于训,克于有成。其主人无不时月礼致问遗以安。’美哉!宣城之风也。”[8]卷一〇五九,311浸润于如此风尚之下,元代宣城之诗风可谓蔚然可观,不仅梅氏子弟在元代亦不堕风雅余韵(《全元诗》收录梅氏家族诗人有梅德明、梅致和、梅实三人),并且出现贡氏、王氏、张氏、汪氏等多个家族性诗人群,元代宣城重要诗人基本出于这几个家族。《全元诗》所录宣城诗人以贡氏家族为最显,收入贡氏家族诗人四代九人,其中又以贡奎与其子贡师泰成就最高,四库馆臣评贡奎“诗格出入虞杨范揭之间,为元人巨擘”[4]卷一六七,1438,评贡师泰“其在元末,足以凌厉一时。诗格尤为高雅,虞杨范揭之后,可谓挺然晚秀矣”[4]卷一六八,1452。另如王氏中王圭、王璋兄弟并以诗名,汪氏中汪泽民与张氏中张师愚不仅俱擅诗,更重要的是合编了宋元宣城一郡诗人诗选《宛陵群英集》28卷(今存12卷),这部诗集对宣城诗歌传统的发扬、文献的保存以及宣城地方诗总集的开创等方面皆有重要意义,明清两代由宣城人梅鼎祚、施润章等人相继所辑的《宛雅初编》《二编》《三编》皆为补继之而来。杨镰《元诗史》录江南地方诗坛六地,宣城为其一。杨氏称:“元代不足百年间,宣城一地有约一百位诗人的作品保存至今,在江南郡邑中,是个特例。没有这部总集,元代宣城诗坛之盛况便难于熟悉。”[6]622可以说,元代宣城诗坛于上面图表所展示出的卓越实绩,与这部地方诗总集保存了大量元代宣城诗人文献有直接关系。通过《全元诗》作者地理分布的分析,不仅可证宣城“自古诗人之地”这一声誉不虚,亦能侧见元代宣城诗歌创作充分承接起其地之崇文重礼、善吟好咏的传统,且实绩卓著,较江、浙两经济与文化强省之州县也能毫不逊色。

四、 《全元诗》浙江籍作者地理分布的可视化呈现

据上节所列“作者籍贯分布表”,已能对《全元诗》按省级排名第一位的浙江籍作者之主要州县分布情况有所了解,此节再制“《全元诗》浙江籍作者分布表”,以元代所置路府对各州县作者进行归纳整合,以便对《全元诗》中浙江籍作者进行更全面而精微的分析*除去三位仅有省籍信息载录者(方志道、胡布、沈用),共1 011位。。路府所辖州县以《元史·地理志》所录为准*据《元史·地理志》,台州路治临海,领临海、仙居、宁海、天台四县及黄岩州;绍兴路治会稽、山阴,领山阴、会稽、上虞、萧山、嵊县、新昌六县及余姚、诸暨二州;杭州路治钱塘、仁和,领钱塘、仁和、余杭、临安、新城、富阳、於潜、昌化八县及海宁州;婺州路治金华,领金华、东阳、义乌、永康、武义、浦江六县及兰溪州;湖州路治乌程、归安,领乌程、归安、安吉、德清、武康五县及长兴州;温州路治永嘉,领永嘉、乐清二县及瑞安、平阳二州;庆元路治鄞县,领鄞县、象山、慈溪、定海四县及奉化、昌国二州;嘉兴路治嘉兴,领嘉兴县及海盐、崇德二州;建德路治建德,领建德、淳安、遂安、桐庐、分水、寿昌六县;处州路治丽水,领丽水、龙泉、松阳、遂昌、青田、缙云、庆元七县;衢州路治西安,领西安、龙游、江山、常山、开化五县。。由于古今地名多有沿革,史料著录单位亦不一致,《全元诗》小传所著录籍贯单位并未完全统一,有古今名异而地实同者,如湖州与吴兴、天台与赤城、霞城等;有次于州县之单位者,如桐庐之桐川、桐江、严陵,海宁之海昌,嵊县之剡溪,奉化之剡川,余姚之姚江,江山之鹿溪、衢州之柯山等;亦有单著路府而不明州县者,如叶颙、叶德新、叶谦一、俞贞木四人皆仅署湖州路。为便于统计,统合古今地名,有明确所属州县的次级单位隶归州县,仅著路府者以其路府治所所在地纳之;杭州路中钱塘、仁和为“分治城下”二县,皆归杭州计,绍兴路治会稽、山阴两县同城而治,皆归绍兴计,湖州路治乌程、归安二县,皆归湖州计。数据结果及其可视化呈现如表3及图2所示:

表3 《全元诗》浙江籍作者分布表(兼与《全元文》对比)

图2 《全元诗》浙江籍作者地理分布图

由表3和图2可知:第一,从《全元诗》浙江籍作者各路总数看,台州路数量居首,绍兴、杭州、婺州亦皆数量过百,湖州、温州、庆元三路数量相差不大,处州、衢州二路最少;浙东各路(含台州、绍兴、婺州、温州、处州、衢州六路,共583位)作者数量略多于浙西(含杭州、湖州、嘉兴、建德、庆元五路,共426位),比值为1.37;沿海沿江之地如台州、绍兴、杭州、温州、庆元、嘉兴等路作者数量明显占优势,婺州路是内陆作者数量最多者;具体州县分布上,杭州、绍兴、湖州、天台、黄岩、鄞县(宁波)、永嘉、嘉兴为《全元诗》浙籍作者主要分布点。第二,与《全元文》浙江籍作者各路州县数量排名相比,《全元诗》中排名上升的有台州、绍兴、杭州、湖州、建德五路,婺州、庆元二路下降明显,婺州由《全元文》之首位降为《全元诗》中第四名,庆元由第二名跌至第七名;《全元文》中浙东作家(213位)与浙西作家(143位)的比值为1.49,较《全元诗》比值高,表明《全元诗》中浙东、浙西作家数量差距缩小;《全元文》中排名前八的州县为杭州、宁波、湖州、浦江、永康、平阳、诸暨、天台,《全元诗》之排名与之相比显示出较大变动。

台州路在《全元诗》浙江籍各路作家中数量居首,又以所辖天台、黄岩、临海三地占比最重。台州素称“佛宗道源,山水神秀”之地,自古诗人辈出,天台、临海两地更是“浙东唐诗之路”的重要站点,诗歌传统悠久,杨镰所称“在元代有一个相对繁荣的诗人群体”[6]618,据上表数据与图的可视化呈现可得以鲜明感知。天台籍诗人以曹文炳、曹文晦兄弟为代表,时人并称其为“二曹”,杨镰认为二子于整个台州诗学传承上占据“关键位置”,有承前启后的作用[6]621。刘仁本是元末天台诗人,其于至正二十年(1360)在余姚主持的文人雅集“续兰亭会”对元末江南文坛颇有影响。临海陈孚与杨寿并以诗知名,前者著《陈刚中诗集》,多为纪行之作,对元代上京纪行诗与域外纪行诗的发展都有重要贡献。泰不华是定居临海的西域人士,为至治元年(1321)科右榜状元,顾嗣立评其诗为元季诸臣中之“为首”者,又因政治清廉、有义节,泰不华在元末江南影响甚大。陈基、陶凯、朱右则皆是由元入明且与修《元史》的临海诗人代表。此外值得一提的是仙居柯九思。柯九思为元文宗朝宠臣,与虞集、揭傒斯同入奎章阁,是元人中集诗书画艺于一体的文人典型,其父柯谦、其女柯贞白亦有诗传。与“佛宗道源”对应的是此地多僧道诗人。据《全元诗》,浙江籍诗僧共82人,台州路为21人,占四分之一,其中天台籍又占去多半(12人)。代表诗僧有:释行端,曾作《寒山子诗》百余篇,四方释子多传诵;释可观,曾辑宋元人咏岳飞诗文,编成《岳中武王庙名贤诗》一卷;释宗泐,为元代著名释僧笑隐之徒,诗歌造诣较高,与江西释来复为元末明初禅林诗坛双璧;释元本,与顾瑛、陈基等人唱和酬答;释子贤,禅定之外肆志作诗,受杨维桢称赏,是昆山顾瑛玉山草堂的座上客;释福报,曾参与杨维桢《西湖竹枝词》唱和与刘仁本“续兰亭会”;释元旭、至奂,亦皆曾参与玉山集会。这些诗僧频繁活跃于元中后期江南文坛,是元代台州诗人中的一股重要力量。

绍兴路为古越之地,文化底蕴之深厚,实为浙省十一路之最。元代绍兴路早期诗人中较有影响力的为由宋入元的韩性,其长于性理之学,入元后授业于乡里,《全元诗》所录绍兴籍作者有不少出于其门下,如赵俶、徐昭文、夏泰亨等,是元代学者、隐士中重要的诗文家。王沂孙、唐珏亦是元初绍兴诗人中活跃者。但显然元代绍兴路诗歌辉煌期在元末,出现了元代最具影响力的诗人杨维桢。杨维桢“以横绝一世之才”崛起于东南文坛,所创“铁崖体”力矫时弊,风靡一时,南北弟子从其学诗者以百数,山阴张宪为其中之佼佼者;由杨维桢发起的唱和《西湖竹枝词》,为元后期一次规模空前的“同题集咏”,唱和者达数百人,参与的绍兴路诗人有韦珪、李一中、张世昌、郑贺、屠幸、宋禧等。王冕是元末绍兴文坛另一标新立异之诗人,诗不拘常格,且与其画艺结合甚密,在元代题画诗史上占有重要位置。另外,一批占籍绍兴的少数民族诗人亦活跃于元末江南文坛:月鲁不花,蒙古逊都思氏,元统元年(1333)进士,自幼习诗,尝受业于韩性,都水监任上与江南文人诗文往还密切。贾闾,西域色目人,家于上虞,有诗名。王嘉闾,高昌畏吾人,占籍余姚,诗文作品传世少见,但在元明之际影响颇大,与著名遗民戴良来往密切。有“会稽二肃”之称的谢肃、唐肃,亦是元明之际绍兴诗人中有一定影响者。

杭州路作者总数虽排第三,但杭州(钱塘)却为浙江州县之首,作为省府所在地,从元初到元中后期,都出现了于元代江南文坛有重要影响的诗人。前期以仇远、白珽、董嗣杲、汪元量、吾衍等一批遗民诗人最为知名。仇远、白珽以诗名合称“仇白”,董嗣杲以诗游历江湖而知名于时,汪元量之诗人以“诗史”目之,吾衍诗效李贺,他与仇远都是以其人其诗对元代江南文士心态与诗风有较大影响者。元中后期杭州诗人以邓文原、杨载、张雨为代表。邓文原身居馆阁高位,大德、延祐年间,以词林耆宿主持风气,尤以文名影响当时;杨载以布衣召入翰林,又登延祐首科进士第,诗洗宋代弊习,名列“元诗四大家”之一;张雨虽为道流,但与赵孟、袁桷、马祖常、揭傒斯、黄溍等当时馆阁名流皆有唱和往还,诗词皆有盛名。杨瑀、钱惟善、胡奎亦是元中后期钱塘籍诗人中颇知名者。此外,相较台州路诗僧多集中于元末,一批于江南文坛颇有作为的杭州籍方外诗人贯穿于元初中后期。道家诗人如马臻、李道坦、王寿衍、史井仁,释僧如明本、英、德净、守仁、了慧等,皆为元代较为重要的僧道诗人。值得一提的还有曹妙净、张妙清两位女诗人,二人皆曾受知于当时寓居钱塘的北庭诗人贯云石,并参与了杨维桢《西湖竹枝词》集咏,所作多为后世诗选家所推许。紧追杭州路之后的湖州诗坛则主要以赵孟为首,以包括牟应龙、萧子中、陈无逸、陈仲信、姚式、钱选、张复亨在内的“吴兴八俊”为代表。

婺州路在《全元诗》中排名的下降,在第二节述江西诗文作者排名之异及第三节述吴中(苏州)地域诗较文盛的原因时已有涉及。伴随台州、绍兴、杭州、湖州四个沿海、沿江路府在浙籍作者中排名的上升,居处内陆又作为宋元理学重地的婺州路由《全元文》之首位降为《全元诗》之第四位是完全能理解的。于婺州成长起来的文人,金华如许谦、叶谨翁、闻人梦吉、叶颙、胡翰、金履祥、吴师道,东阳如陈樵、胡助、张枢,义乌如黄溍、王袆,浦江如方凤、柳贯、吴直方、吴莱、郑涛、郑渊、戴良及永康胡长孺、胡之纲、胡之纯兄弟等,无一不有深厚的理学教育背景,且这种理学思想深刻影响到他们的学行出处,诗人这层身份在这些人身上几乎多附着于其学者或经生身份之上,亦因此在文学创作上,这群人普遍倾向于说理载道之文,明之“开国文臣”宋濂便是承继这种地域传统而成长起来的婺州文人典型。庆元路虽也地处沿海,但自两宋以来已形成了深厚的理学传统,在元代理学成为官学的背景下又进一步发展,元代四明文学的发展格局也因此受到其影响。虽然元代四明出现了非常优秀的华化诗人廼贤,元代四明诗文成就还是整体呈现文高于诗之势。元代四明文坛最具影响力的两位大文人——戴表元和袁桷,皆为深明经学且文学实践上文胜于诗的典型。戴表元为元初大德间东南以文章名重一时的大家;袁桷是戴表元的学生,被称为“一代文章之巨公”。其他较有知名度的四明诗文家如任士林、郑觉民、叶恒及程端礼与程端学兄弟、乌本良与乌斯道兄弟,基本为通经擅文者。

五、 结 论

元朝建国先得中原,再合南北,其后不足百年又为朱明所替,国祚相对短暂,一般认为元代的文学发展没有明确的时间分期,但却呈现出鲜明的地域分野。本文通过对《全元诗》作者地理分布的考察,对有元一代诗作者分布的地域特色进行了精确的数据分析以及基于此数据上的可视化呈现,并将之与《全元文》进行比较,从而获得了一些更为具体的信息:第一,《全元诗》作者的地理分布,从省籍来看,南方集中于江浙行省及其周边省县,北方集中于元中书省所辖腹里地区,前者以浙江、江西、江苏、安徽为主,后者以河南、山东、山西、河北为主。较《全元文》,整体格局大致相同,具体排位有所变动,浙江依然稳居首位,但与排名第二位的江西拉开较大差距,且在《全元诗》中,南方作者比例升高,北方作者比例下降。第二,从作者籍贯的地理分布来看,苏州、宣城、杭州(钱塘)人数占据前三,与《全元文》前三之钱塘、婺源、庐陵相比变动较大。苏州与宣城力量在《全元诗》中的“崛起”有着各自不同的历史背景与人文原因。第三,从《全元诗》浙江籍作者的各路分布情况看,台州、绍兴、杭州三路总量靠前,具体州县上,则以杭州、绍兴、湖州、天台、黄岩、鄞县、永嘉、嘉兴为主要分布点。较之《全元文》,浙东作者数量虽依然超过浙西,但差距有所缩小;婺州与庆元二路在《全元诗》中排名下降显著,呈现出较为明显的文胜于诗的地域文化传统特色。由此来看,《全元诗》与《全元文》作者地理分布的可视化呈现,不仅能使我们对元代诗文作者的地理分布获得清晰和精确的认识,亦能有效帮助我们从整体地域性的角度,对元代诗文的总体发展状貌进行一个更为全面又不失精微的了解与把控。

[参考文献]

[1] 徐志平: 《浙江古代诗歌史》,杭州:杭州出版社,2008年。[Xu Zhiping,AHistoryofZhejiangClassicalPoems, Hangzhou: Hangzhou Publishing House, 2008.]

[2] 陈让修、夏时正纂: 《(成化)杭州府志》,见《四库全书存目丛书》史部第175册,济南:齐鲁书社,1996年。[Chen Rangxiu & Xia Shizheng,HangzhouChorographyinChenghuaPeriod, inSikuQuanshuCunmuCongshu,HistoricalSection:Vol.175, Jinan: Qilu Publishing House, 1996. ]

[3] 曾燠辑: 《江西诗征》,见《续修四库全书》第1688册,上海:上海古籍出版社,2002年。[Zeng Ao(ed.),JiangxiShizheng, inXuxiuSikuQuanshu:Vol.1688, Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2002.]

[4] 永瑢等: 《四库全书总目》,北京:中华书局,2016年。[Yong Rong et al.,CatalogueofSikuQuanshu, Beijing: Zhonghua Book Company, 2016.]

[5] 孟繁清、杨淑红: 《平江路的人口发展——元代海运基地系列研究之一》,见魏崇武主编: 《元代文献与文化研究》第2辑,北京:中华书局,2013年,第120-130页。[Meng Fanqing & Yang Shuhong,″The Population Development in Pingjiang: One of Researches on Marine Transport Base in Yuan Dynasty,″ in Wei Chongwu(ed.),ResearchesonLiteratureandCulturalofYuanDynasty:Vol.2, Beijing: Zhonghua Book Company, 2013, pp.120-130.]

[6] 杨镰: 《顾瑛与玉山雅集》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2008年第5期,第136-140页。[Yang Lian,″Gu Ying and the Yushan Gathering,″JournalofSouthwestUniversityforNationalities(HumanitiesandSocialScience), No.5(2008), pp.136-140.]

[7] 徐永明: 《元末明初南方两个文学群体成员的交往及其差异》,《文学遗产》2004年第2期,第77-84页。[Xu Yongming,″Association and Its Differences of the Members of Two Southern Literary Groups in Late Yuan and Early Ming Dynasties,″LiteraryHeritage, No.2(2004), pp.77-84.]

[8] 李修生主编: 《全元文》,南京:凤凰出版社,2004年。[Li Xiusheng(ed.),TheCompleteArticlesofYuanDynasty, Nanjing: Fhoenix Publishing House, 2004.]

[9] 鲁铨、洪亮吉等: 《(嘉庆)宁国府志》,见《续修四库全书》第711册,上海:上海古籍出版社,2002年。[Lu Quan & Hong Liangji et al.,NingguoChorographyinJiaqingPeriod, inXuxiuSikuQuanshu:Vol.711, Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2002.]