文化景观视角下南宋皇城遗址保护问题研究∗

◎ 王 晓

提 要:从文化景观的角度出发,结合考古发掘分析南宋皇城独特的宫城建制、体系化的礼制文化、山水园林景观,南宋皇城遗址具有较为完整的文化价值。以西湖文化景观完整性为指向,提出分阶段、分步骤、分重点对南宋皇城遗址在文化、景观、交通、社区诸方面进行渐进式保护与更新的策略。

关键字:南宋皇城 大遗址 文化景观 临安皇城

南宋皇城遗址保护成为大遗址保护中的难题,在西湖文化景观遗产成功申遗6年,在良渚古城进入世界遗产预备名单之后,南宋皇城遗址保护区范围仍未进行大面积的考古,且由于规划中将临安城遗址与南宋皇城遗址统合保护,遗址区大面积的居住区叠压导致推进中更大的问题。

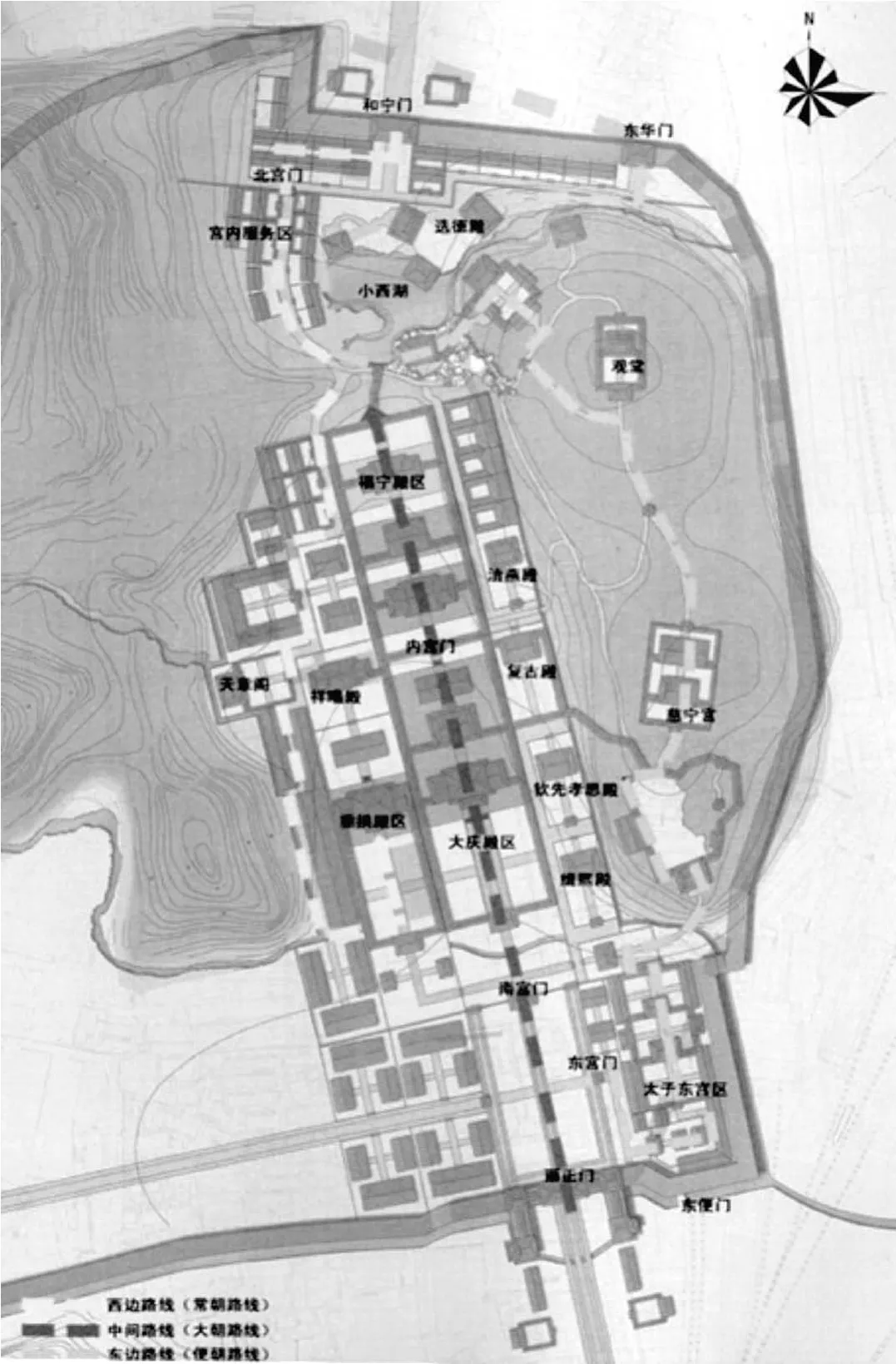

一 南宋皇城规制

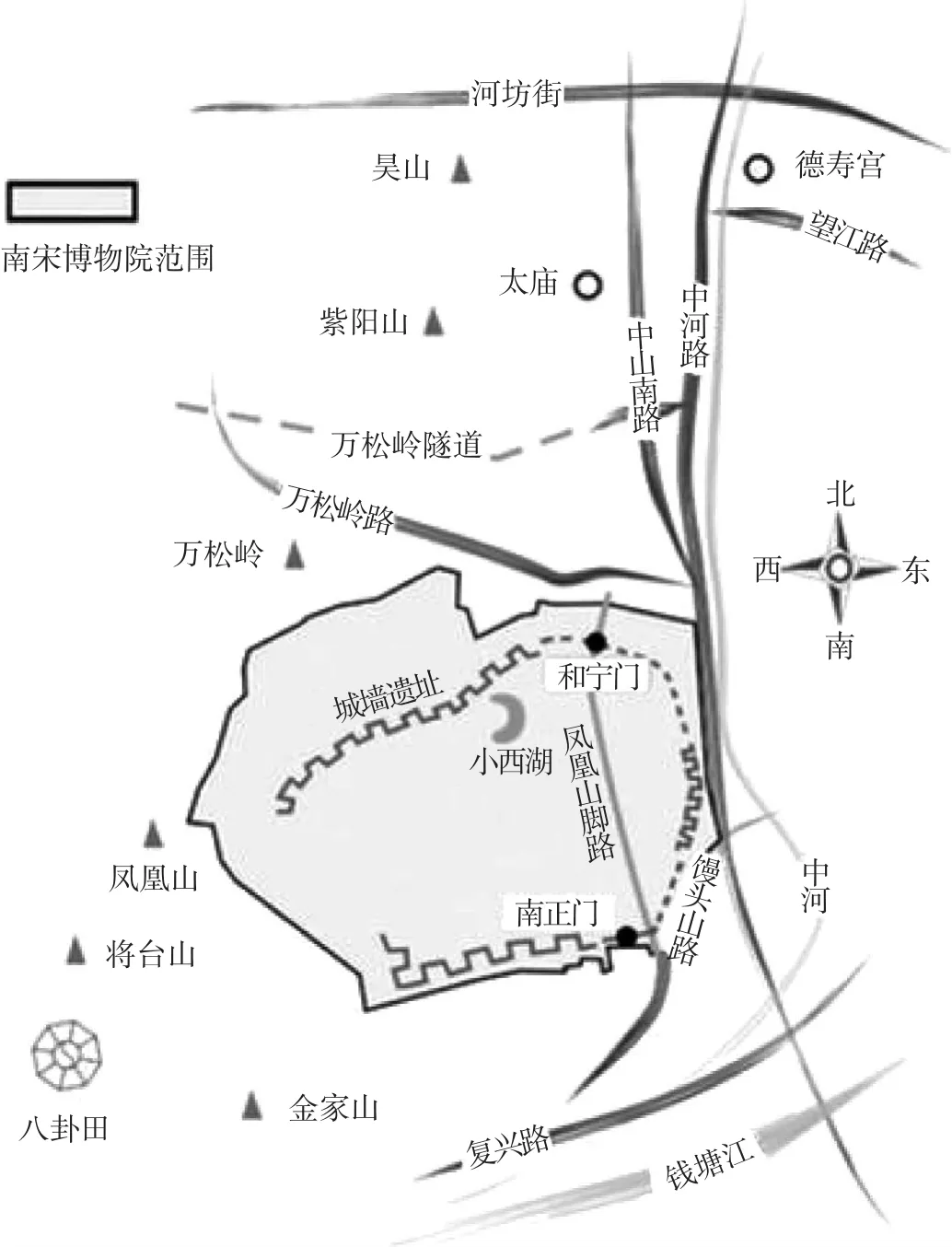

南宋皇城遗址区在西湖文化景观南端凤凰山麓,沿万松岭路进入凤凰山脚路即可到达。因过去这里地形为山地,馒头山上的普通民居高低错落,大部分建筑和街道尺度都保留着20世纪80年代的形态,除了普通民居之外便是工厂、仓库、学校等。因建筑缺乏统一的规划,显得有些杂乱,应该是为保护遗址而多年限高和限制新建建筑的结果。皇城另一面的宋城路同样如此,因地上遗址多不存,普通居民要在遗址区发现皇城大内的蛛丝马迹并不容易。实际上,经过多年的考古发掘和历史学研究,皇城宫城的四至范围、建筑格局、文化景观等初见端倪。

(一)南宋皇城四至范围

“大内,在凤凰山,即杭州州治。建炎三年二月,诏以为行宫”。[1]学者的研究普遍表明,南宋皇城因借自然山势而建,其格局并非是严格的方正,但规矩多仿制如之。如唐大明宫、北宋皇城、明皇城均为方正的格局,因北方地面宽阔,其景观效果有着非比寻常的恢宏。南宋皇城面江而背山,并非建筑在宽阔的平原地面,但同样遵循了古代中国天人合一的风水观念,因借山地而筑造城墙,营造景观,建设宫殿群落,呈现自然与文化相融合的皇城景观。

绍兴八年(1138)南宋朝廷正式定都临安,逐渐开始兴建宫殿,据 《建炎杂记》记载“和议成,乃作太社、太稷、皇后庙、都亭驿、太学,十三年筑园丘、景灵宫、高禖坛、秘书省,十五年作内中神御殿,十六年广太庙,建武学,十七年作玉津园、太一宫、万寿观,十八年筑九宫贵神坛,十九年建太庙斋殿,二十年作玉牒所,二十二年作左藏库、南省仓,二十五年建执政府,二十六年筑两相第、太医局,二十七年建尚书六部。大凡定都二十年,而郊庙、宫省始备焉”。[2]孝宗以后,又陆续兴建大内宫殿,直至南宋末年,一百多年间陆续增补调整。万历 《钱塘县志》记载,皇城有“殿三十、堂三十三、斋四、楼七、阁二十、台六、轩一、阎六、观一、亭九十”。[3]但有理由认为这并非确指,因皇城内部建筑与需要举办的活动相比,相对紧张,因此往往出现一殿多名、一殿多用的情况。

南宋皇城主要由南内、北内、太庙、景灵宫等组成,凤凰山麓的南宋皇城(南内)以吴越国国治子城增筑,城墙周围九里。有不同的学者研究指出皇城的范围,所述范围西城墙和南城墙基本一致,而北城墙和东城墙则有所差异:

皇城四至范围为东起馒头山东麓,西达凤凰山,南至宋城路一带,北及万松岭路南。[4]

东城墙在馒头山东麓,西城墙以凤凰山为屏障,南城墙在宋城路一带,北城墙在万松岭路南山,皇城四门,南门丽正门是大内的正门。[5]

徐一夔的 《行宫考》认为其四至为“南至圣果寺入路,北则入城环至德牟天地牌坊,东沿河(约今中河),西至山冈(凤凰山)、自平陆至山冈,随其上下,以为宫殿”。[6]

西侧范围沿山脊线到现在凤凰亭位置封闭。皇城南墙在宋城路沿线。北墙位于万松岭古道以南,中药材仓库遗址以北,现在凤山新村中心的区域。而北门的位置应该是城墙与鼓楼、严官巷御街遗址的连接线与城墙交界处。对现在发现的东侧城墙是不是皇城东墙存疑:第一,发现的东墙是皇城东墙。第二,在中河与现在发现的馒头山脚城墙之间还有一道城墙,这次发现的是禁城遗迹。[7]

在 《南宋都城临安研究——以考古为中心》(2017)中对南宋皇城南内的四至范围的认定为:南宋皇城南内遗址范围东至馒头山东麓,西达凤凰山,北至万松岭路南侧,南至宋城路一带。皇城东西直线距离最长处约800米,南北直线距离最长处600余米。呈不规则长方形。[8]

综上所述,研究者对皇城的西墙、南墙认定基本一致,而对于北墙则有所分歧,根据陈易提出的“皇城图”,东南角还有向外突出一部及东便门、水门等。城墙在此处的曲折,从地形上看完全没有必要,似乎是专为把馒头山前的土地包入皇城而作。[9]在此我们基本同意北墙至万松岭路南侧这一说法,对于东墙则取馒头山东麓这一说法。至于更为确切的四至和走向则需要进一步的考古和研究。

图1 南宋皇城考古遗址示意图

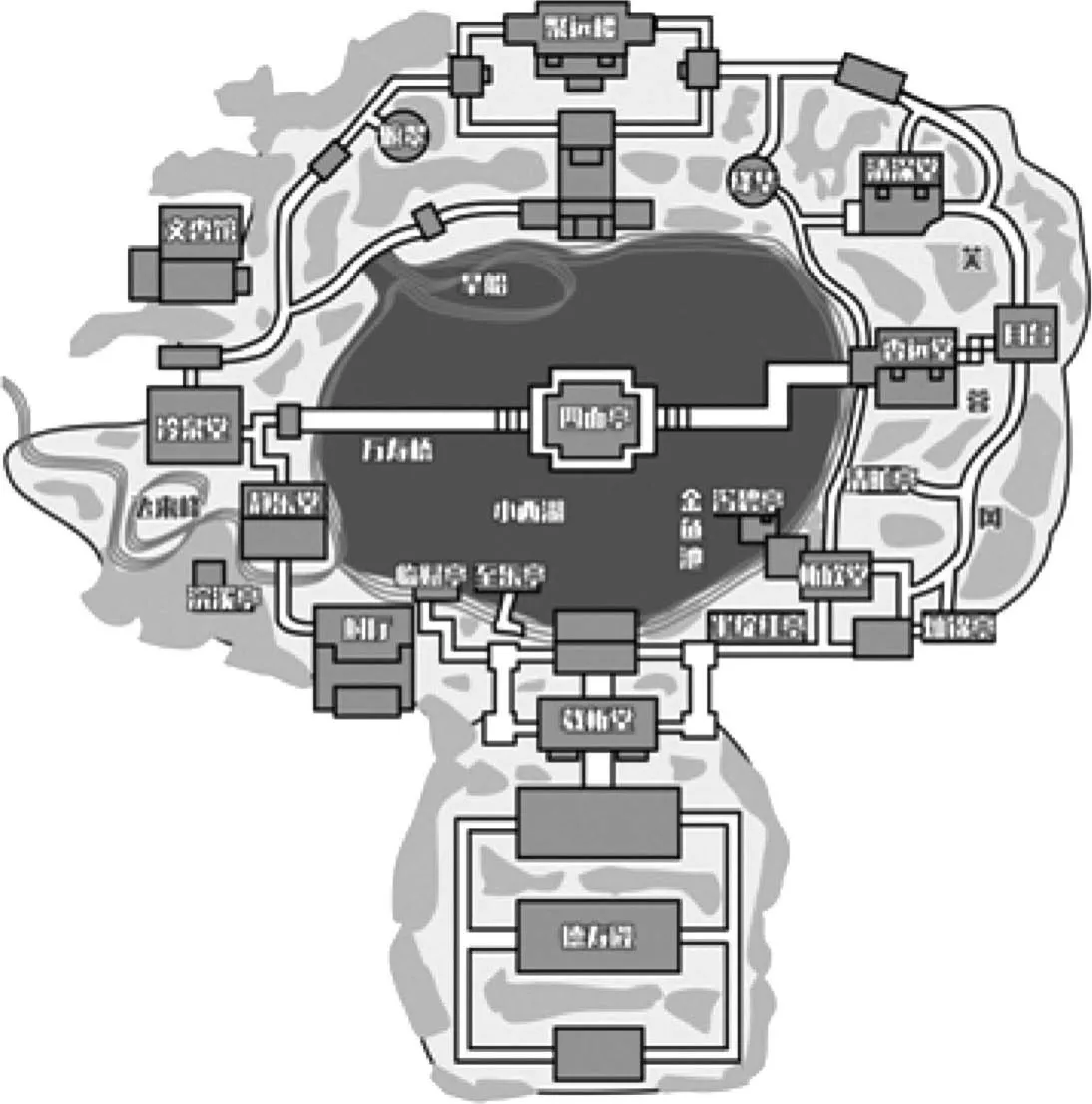

北内:南宋皇城的大内并非只有一处,或因地势所碍或因经济窘迫而分居多处。目前已经过考古发掘的有,南内、北内(寿宫遗址)、恭圣仁烈皇后宅遗址、太庙遗址。宋人把禁城称为“大内”“南内”“南宫”,而把德寿宫称为“北内”或“北宫”。绍兴三十二年(1162)高宗退位以后于秦桧旧宅筑新宫,以“德寿”为名。有学者根据记载提出:“德寿宫的范围,南至望仙桥直街,北至佑圣观路,西临靴儿河下,东至吉祥巷。”考古学者根据考古发掘,认为“德寿宫在今杭州市上城区望江路北侧,南至望江路,北至梅花碑附近,西邻中河,东至吉祥巷、织造马弄一带,南临胡雪岩故居,西与鼓楼相望,面积约16万平方米”。[10]今德寿宫旧址改建为杭州市方志馆,占地面积约2900平方米。

图2 杭州文物考古所绘德寿宫(北内)复原平面图

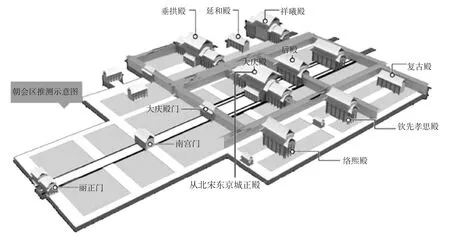

(二)皇城(南内)格局

南宋“大内”在凤凰山之左。据朱彭 《南宋古迹考》记载:“大内在山之左掖,后有山包之,第二包即相府,第三包即太庙,第四包即执政府,包尽处即朝天门。端诚殿(郊祀用的行殿)在山之右掖,后有山包之,第二包即郊坛,第三包即易安斋,第四包即马院。东南即大江,西为西湖,北为平湖,地险且壮,实一都会。”[11]有天然山川屏障的布局与长安、洛阳、北京都城的布局也是不同的。

前朝后市:《周礼·考工记·匠人》:前朝后市,市朝一夫。长安洛阳都采用前市后朝的方式,即皇城宫殿在全城之北,东西南一带为坊市所在。临安全城呈狭长形,皇城的宫殿在全城的最南端,官府、街坊在北面,这与过去“前朝后市”的格局正好相反。

皇城南内16门,《武林旧事·卷四·故都宫殿》载,丽正南门、和宁北门、东华东门、西华西门。苑东、苑西、南水门、东水门。会通、上閤、宣德、隔门、斜门、关门、华阁、含和、贻谟二门系天章阁。

《咸淳临安志·宫阙一·大内》载南内13殿,“文德殿、垂拱殿、延和殿、崇政殿、福宁殿、复古殿、损斋、选德殿、缉熙殿、熙明殿、勤政殿、嘉明殿、钦先孝思殿”。《武林旧事·卷四·故都宫殿》:“垂拱常朝四参、文德六参宣布、大庆明堂朝贺、紫宸生寿、集英策士。以上谓之 ‘正朝’。亦有随事更名者。”

图3 南宋皇城南内复原想象图

殿阁建筑尺度:《宋史·礼志十九》:“皇帝日御垂拱殿,文武官日赴文德殿,正衙曰常参,宰相一人押班。”《建炎以来朝野杂记》对垂拱殿一组建筑作了较详细的描述,这是临安大内唯一的最详细的建筑记录。垂拱、崇政殿“每殿为屋五间、十二架,修六丈,广八丈四尺。殿南檐屋三间,修一丈五尺,广亦如之。两朵殿各二间,东、西廊各二十间,南廊九间。其中为殿门,三间六架,修三丈,广四丈六尺。殿后拥舍七间”。[12][13]郭黛姮在 《中国古代建筑史》中依据文献推测出了垂拱殿的复原图。

图4 垂拱殿复原想象图 转引自郭黛姮 《中国古代建筑史》

二 南宋皇城文化景观

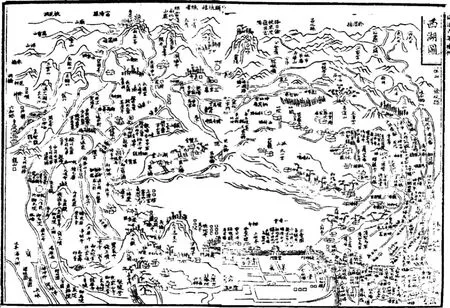

(一)山系景观

南宋皇城南内坐落的位置可称作是“襟江带湖、依山面水”,背靠凤凰山,东面钱塘江,山脉向北延伸即为西湖,有层山包裹。宋人赵彦卫说:“所谓余杭之凤凰山,即今临安府大内丽正门之正面案山,山势自西北喧腾而来,至此山止,分左右两翼。大内在山之左腋,后有山包之,第二包即相府第,第三包太庙,第四包执政府,包尽处朝天门。”吴衙山与馒头山如同两臂,环抱着一前一后两块平坦的坡地,应该是南宋皇城的宫殿和后苑的所在。

赵彦卫所说“后有山包之”应该是指八蟠岭,第二包指万松岭,第三包指瑞石山,第四包指吴山。八蟠岭前还有一座小山岭与其相连,即吴衙山,吴衙山山势迂回,应该就是 《湖山便览》所说“凤凰山东为回峰”。与吴衙山相邻的小山称“馒头山”,吴衙山与馒头山之间有一道缓缓的山梁链接。考古试勘发现的夯土台轴线,基本重合于与吴衙山、馒头山的山脊线平行居中的轴线,从一个侧面证实了南宋皇城选址与地形的必然联系。[14]史载宫廷官署和宫廷官邸便沿着山脉次第展开,西湖群山将皇城重重包裹,若使今人从文化景观的角度看,皇城本身成为西湖风景的一个组成,其建制选址体现了独特的景观文化。

图5 据 《咸淳临安志》—— 《西湖图》

北宋道人李思聪在 《堪舆杂著》论杭州“杭州干龙自天目起,祖远不能述。从黄山大岭过峡后,一枝起南高峰,从石屋过钱粮司岭,起九曜山,越天山,过慈云岭。起御教场、胜果山、凤凰山,过万松岭,起吴山入城。……右界水自严州桐庐流入钱塘江;左界水自余杭西溪流入官河(官河即大运河)”。凤凰山北近西湖,南接钱塘江,海拔178米。整个凤凰山被包在皇城之内,故 《梦粱录》卷11云:“大内座山,名凤凰。”皇城以凤凰山为案山,案山即砂山,(明)徐善继 《人子须知·砂法》云:“穴前之山近而小者曰案……如贵人据几案处分政令之义。有案山,则穴前收拾严密,无气不融聚之患。”不可否认的是历代的皇宫宫殿均建造在平地之上,秦咸阳宫北枕龙首山,明代特别开挖金水河,建煤山,并非是出于观赏的目的。南宋皇城之城门朝向的确如若干研究者指出的,与过去皇宫“坐北朝南”“左祖右社”的格局正好相反,形成了古代皇宫选址的特例。

(二)道路水系

图6 南宋皇城南内小西湖的方位

南宋皇城南内最重要的水系是“小西湖”和“护城河”。《南渡行宫记》记载:“山下一溪萦带,通小西湖。”应该是该路水系经馒头山脚向中河排水,考古人员在东墙附近发现大型地下排水道可做旁证。因此有研究认为皇城中最重要的水系“小西湖”的位置应该在馒头山东北角(复旦大学历史地理研究中心),或者能够与中河相连,以中河水来解决小西湖的水源问题。从历史记载来看,水堂近小西湖,翠寒堂近水堂,碧琳堂近翠寒堂,而碧琳堂是一处洞穴石室(见 《南宋皇城历史文化地理研究》),应该离山体很近。[15]从历代皇宫内部园囿的选址来看,均位于大内正殿后部偏东的位置,参考以上研究大致可以推断小西湖的位置在皇城最北端近万松岭路的位置。鲍沁星在其 《南宋园林史》中提出,南宋宫廷园林存在大量对西湖景观的写仿现象,而从皇宫内苑主要湖泊名为小西湖即可印证,小西湖的营造与南宋西湖的主要景观相互对比,将会发现更多有价值的信息。

(三)御园景观

西湖是敞开式、山水式园林,与苏州古典园林的庭院式不同。历代西湖御园、官私园林营造弥多,对西湖园林的记载丰富,而西湖的现存园林多为近代私邸,御园和更为早期的园林因为缺乏较多实物依据而阙如。今考古发掘已经探明的御园包括皇城南内、德寿宫、恭圣仁烈皇后宅,均有一定的园林景观遗物。这不但可以形成与北宋御园、唐御园、清代御园的对比,同时辅以西湖景观的自然山水,可成为独特的御园园林文化。

南内后苑的位置大约在凤凰山的西北部,有开阔而幽深的岙湾,有小西湖、万松林、梅花千树。[16]《南渡行宫记》有记,“后苑梅花千树曰梅岗亭,曰氷花亭,枕小西湖,曰水月境界,曰澄碧牡丹,曰伊洛传芳芍药,曰冠芳山茶,曰鹤丹桂,曰天阙清香堂,曰本支百世祐圣祠,曰庆和泗洲,曰慈济钟吕,曰得真橘,曰洞庭佳味茅亭,曰昭俭朩香,曰驾雪竹,曰赏静松亭,曰天陵偃,盖以日本国松木为翠寒堂,不施丹雘,白如象齿,环以古松,碧琳堂近之,一山崔嵬,作观堂,为上焚香祝天之所,吴知古掌焚修,毎三茅观钟鸣,观堂之钟应之,则驾兴山背,芙蓉阁,风帆沙鸟咸出,履舄下,山下一溪萦,带通小西湖,亭曰清涟,怪石夹列,献瑰逞秀,三山五湖,洞穴深杳,豁然平朗,翚飞翼拱”。

《武林旧事·卷四·故都宫殿》对于皇城园林记载,有堂,有斋,有台,有阁,有轩,有亭,有园,有庵,有坡,有桥,有泉。有御舟。其中御园聚景园、玉津园、嘉惠园、富景园、玉壶园、琼华园、小隐园、集芳园等,“会芳殿,瀛春堂,镜远堂宋刻 ‘揽远’。芳华堂,花光亭八角。瑶津,翠花,桂景,滟碧,凉观,琼芳,彩霞,寒碧。柳浪桥,学士桥。玉津园嘉会门外。富景园新门外。孝宗奉太后临幸不一。俗呼 ‘东花园’。屏山园钱湖门外。以对南屏山,故名。理宗朝改名 ‘翠芳园’。玉壶园钱塘门外。本刘鄜王园,有明秀堂。余见西湖门。琼华园,小隐园,集芳园葛岭。元系张婉仪园,后归太后。殿内有古梅老松甚多。理宗赐贾平章。旧有清胜堂、望江亭、雪香亭等。延祥园西依孤山,为林和靖故居。花寒水洁,气象幽古。三朝临幸。瀛屿在孤山之椒。旧名 ‘凉堂’。西壁萧照画山水。理宗易今名。今为西太乙宫黄庭殿。挹翠堂旧名 ‘黑漆堂’。理宗御书。香远旧秀莲亭。香月倚里湖。旧名 ‘水堂’。理宗御书。清新旧六椽堂,白莲堂,六一泉堂,桧亭,梅亭,上船亭,东西车马门,西村水阁,御舟港,林逋墓,陈朝桧有御书诗,金沙井,玛瑙坡。”东宫有:“资善堂。凤山楼。荣观堂。玉渊堂。清赏斋宋刻‘堂’。新益堂。绎己堂。射圃。”从记载来看,南宋御园有许多从私家园林而来,点缀西湖各处。

宫中的生活景观更为丰富,《武林旧事》所载繁多,如禁中纳凉、七夕、赏雪、禁中赏花。南宋宫廷的实物遗迹虽然多已不存,但是宋代作为中国绘画艺术的巅峰时期,建立了最为完备的画院拥有画艺卓绝的宫廷画师,这些绘画多从景观的角度记录宫廷生活、自然环境,成为一种历史情境的重现,可作为景观复原的史料记录。

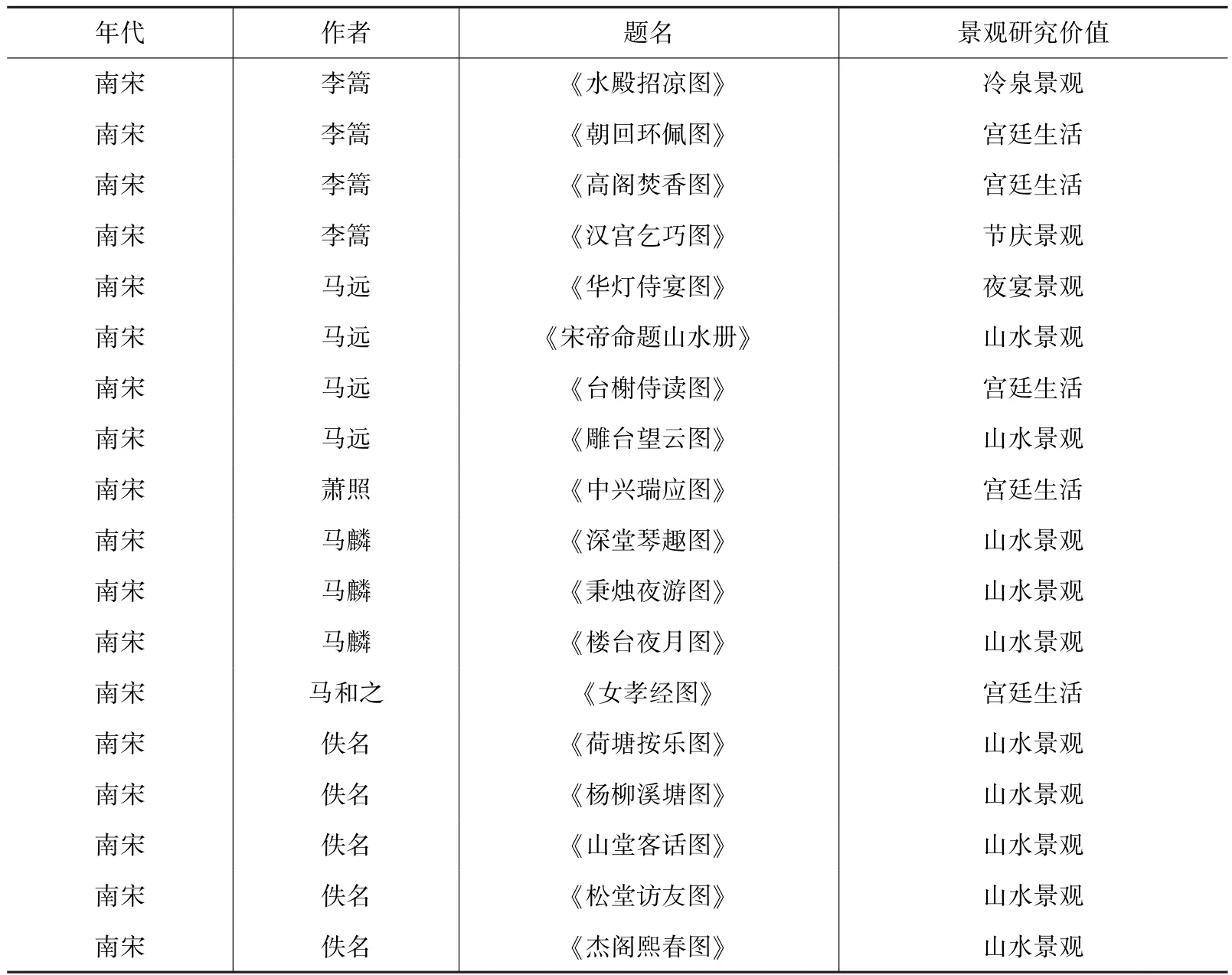

表1 宋画中具有文化景观研究价值的作品

(四)皇城礼制文化

《咸淳临安志》:“御街,自和宁门外至景灵宫前,为乘舆所经之路,岁久弗治。咸淳七年安抚潜说友奉朝命修缮,内六部桥路口至太庙北,遇大礼别除治外,袤一万三千五百尺有奇。旧辅以石,衡从为幅,三万五千三百有奇,易期阙坏者凡二万。跸道坦平,走毂结轸,若流水行地上,经涂九轨,于是为称。”从考古发掘情况来看,皇宫南内—太庙—景灵宫—郊丘(八卦田)都已探明,以道路为勾连,形成了较为完整的礼制遗址体系。

太庙:南宋太庙在瑞石山之左,瑞石山即今之紫阳山,在紫阳山东麓。绍兴十二年(1142)宋金和议以来,南宋开始大兴土木,至绍兴二十八年(1158),先后兴建完备。

在今紫阳山东有太庙巷。太庙巷东起中山南路,向西至紫阳山东麓折而北上与大马弄相接。1995年9月,市考古部门在紫阳小区建设工地发掘出南宋太庙东围墙、东门址和大型建筑台基,是迄今为止我国发现的时代最早、保存最好的皇室太庙遗址。现为南宋太庙遗址保护性绿地,总面积1500平方米。南宋礼制建制遗址今已探明的有太庙、景灵宫、高禖坛等,它们都由御街相互联系。太庙、景灵宫、明堂、郊丘、御圃、崇禋馆、太社太稷坛、九宫贵神坛、耤田先农坛、高禖坛、海神坛共同组成南宋完整的礼制体系。

三 对文化景观方法的认识

文化景观概念于1992年12月在美国圣菲召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第16届会议提出并纳入 《世界遗产名录》。此后世界遗产即分为:世界自然遗产、世界文化遗产、世界文化遗产与自然遗产混合体(即双重遗产)和文化景观。文化景观代表 《保护世界文化和自然遗产公约》第一条所表述的“自然与人类的共同作品”。一般来说,文化景观有以下类型:一是由人类有意设计和建筑的景观。包括出于美学原因建造的园林和公园景观。二是有机进化的景观。它产生于最初始的一种社会、经济、行政以及宗教需要并通过与周围自然环境的相联系或相适应而发展到目前的形式。它又包括两种次类别:其一,残遗物(化石)景观,代表一种过去某段时间已经完结的进化过程,不管是突发的或是渐进的。它们之所以具有突出、普遍价值,就在于其显著特点依然体现在实物上。其二,持续性景观,它在当地与传统生活方式相联系的社会中,保持一种积极的社会作用,而且其自身演变过程仍在进行之中,同时又展示了历史上其演变发展的物证。三是关联性文化景观。这类景观以与自然因素、强烈的宗教、艺术或文化相联系为特征,而不是以文化物证为特征。

世界遗产西湖即属于第二种:有机进化的景观。地理学意义上的文化景观是遗产层面的文化景观概念的来源,美国学者索尔(Sauer,1989~1975年)在 《文化地理的新近发展》(1972)一文中,把文化景观定义为“附加在自然景观上的人类活动形态”。文化景观的定义强调文化与人类活动的互动,而在景观中文化的意义形成独特的体系则可看作一项突出的价值。西湖景观的文化特征体现了“天人合一”的东方美学文化。在遗产意义上理解的西湖文化景观包括了西湖十景,新产生的西湖三十景,均与南宋皇城无关。而南宋皇城这样一座古代“丘墟”的文化意义仍未揭示。

如上面所分析的,南宋皇城的皇城建筑文化、园林文化、礼制文化均呈现一种体系化特征,处在中国传统皇城的演进中转折的一环,南宋皇城作为西湖文化景观中的一个组成,作为自成体系的文化语境均能够成立。在文化景观的视角下,对遗产构成的认识不再局限于所有的遗产要素,而是关注遗产整体结构和功能上具有的联系性,关注自然景观和建成环境之间的联系性,同样重视文化遗产中的自然要素与自然景观中蕴含的文化意义,关注遗产的延续性和活态性,重视物质和非物质遗产之间的联系性,以及地方社区对于价值的贡献和参与的可能性。

四 文化景观视角下南宋皇城遗址保护对策

(一)遗产考古:虚拟南宋皇城

现代观念上的文化遗产重要的价值体现在其时间性,在时间中的变化及其所携带的原始信息的准确性,因此突出强调“原真性”与“完整性”。《威尼斯宪章》提出,“保护与修复古迹的目的旨在把它们既作为历史见证,又作为艺术品予以保护”。“任何添加均不允许,除非它们不致于贬低该建筑物的有趣部分、传统环境、布局平衡及其与周围环境的关系。”“古迹遗址必须成为专门照管对象,以保护其完整性,并确保用恰当的方式进行清理和开放。”

在 《奈良文件》中价值与真实性“对文化遗产的所有形式与历史时期加以保护是遗产价值的根本。我们了解这些价值的能力部分取决于这些价值的信息来源是否真实可靠。对这些与文化遗产的最初与后续特征有关的信息来源及其意义的认识与了解是全面评估真实性的必备基础”。同时鼓励尽力保持相关的信息,“真实性评判可能会与很多信息来源的价值有关。这些来源可包括很多方面,譬如形式与设计、材料与物质、用途与功能、传统与技术、地点与背景、精神与感情以及其他内在或外在因素。使用这些来源可对文化遗产的特定艺术、历史、社会和科学维度加以详尽考察。”

在此,真实性与完整性并不意味着完全排斥后来的附加,但是又与中国古代传统中的“复建”不同,为了保持对礼制建筑的使用,时不时加以维护则也是其文化的一部分,但这样的情况均以文化传统的脉络并未中断为前提。在南宋皇城遗址的个案上,物质意义上的“复原”是不可实现的,因此可以使用虚拟技术做到一定程度的想象复原,形成虚拟南宋皇城。如清华大学的数字圆明园研究和应用项目成果。郭黛姮团队经过对大量档案精细准确的解读,利用精确的数字化建造,使用所有采集到的翔实信息,进行景区的数字化复原工作,经过15年时间,10000余件历史档案,4000幅复原设计图纸,2000座数字建筑模型,6段历史分期中的120组时空单元,目前已经能够重现圆明园60%的面貌。

数字化复原建立在前期的详尽的信息采集上,并且与持续的考古发掘相联系,并且对考古信息进行同步的保存和分析,这样的工作要经过较为长期的时间,它能够最大限度地接近并符合“真实性”原则,并且不对考古遗址发生破坏和影响。未来在虚拟技术更为先进的情况下,可在多种环境下实现多种形式的实景复原。在此信息的数字化工作中,一是要进行逐步的考古发掘和信息采集,二是持续的对各种综合资料的收集和数字化。三是寻求多种媒介的综合方式展示。

(二)文化策略:皇城礼制文化—礼制建筑景观

文化景观遗产的第三类,关联性文化景观,以与自然因素、强烈的宗教、艺术或文化相联系为特征,而不是以文化物证为特征。通过前面对南宋皇城礼制的阐述中可以看到,皇城礼制在自身文化语境中的完整脉络,而在考古发掘中也遵从着这一脉络进行工作。南宋太庙作为全国唯一的太庙遗址最早得到保护,建成太庙遗址广场,这充分说明南宋太庙遗址的礼制性价值的唯一性。同时,在南宋另一个具有唯一性价值的礼制遗址八卦田,本身就是皇城礼制的组成部分,八卦田遗址一直处在演进的过程之中,便是所谓的活的文化景观遗产。这充分说明南宋皇城礼制遗产作为在物质的和非物质层面上都达到了相应的“唯一性”“完整性”“原真性”,目前沿着御街遗址所进行的考古发掘仍应继续进行,最终使得这一脉络实现较为完整揭露,这既能够成为独立的文化景观,也将成为西湖文化景观遗产的一个重要组成。

(三)大遗址展示策略:研究与科普基地

大遗址保护和利用在杭州已有先例,良渚古城以博物馆+良渚考古遗址公园的形式进行保护,对于良渚古城遗址本身则做原样保护。考古遗址公园是目前普遍采用的大遗址保护形式,国内典型的案例如大明宫国家遗址公园、圆明园遗址公园、汉长安城考古遗址公园。在规划中均以古城遗址整体展开保护,而在实际的建成中则均选取其中的一个相对自成体系的部分,如汉长安城考古遗址公园实际展示的为汉长安城未央宫,而大明宫国家遗址公园中的大明宫则是唐代长安城中皇宫的组成部分。之所以出现这样的情况,是因为古今的城市都处于叠压的状况,现代的城市大多在过去的城市基地建成,若遗址之上处于城市重要建成区则无法进行考古发掘,导致遗址均以点—线的形式进行发掘和展示。所幸的是南宋皇城遗址既处于西湖文化景观整体范围之中,同时在现代城市建成区却地处僻静。尽管如此皇城范围内仍然高密度的叠加工厂、居住区。南宋皇城所处环境本身具有遗址公园的天然条件,西湖作为敞开的园林本身无所谓墙界,而南宋皇城遗址则应该也是敞开的遗址景观。在此可以将其营造成西湖题名景观中的一景,同时以景观的形式来标记考古遗址的边界。遗址景观的风格与要素南宋文化要素和西湖自然景观要素,使得“皇城废墟”这样的一个厚重的文化符号成为西湖文化景观中的压轴点。

我们所见过的大遗址公园所揭露的地层十分枯燥地被保护在棚罩之下,或者是以户外展示的形式,则在大面积裸露的地基范围之外,种植植物来标记界限。传统中将考古遗址单独作为历史和文化对象展示,而与环境没有互动,这样的遗址往往十分广阔,人们会在其中不知所云并筋疲力尽。文化景观方法则通过将遗址作为特定的文化景观纳入整个区域的现代发展中来实现。Mirjana、Roter-Blagojevic、Gordana等在 《将考古遗址作为独特的文化景观加以复兴和展示的新方法》中提到解决这类考古遗址与当今环境相割裂的问题,以融入周围环境的方式观察历史遗迹可以改变我们认识历史遗迹的方式,这些遗址具有文化景观的特征,存在人类活动和自然环境之间的互动和牢固的联系。其中包括教育学生开展遗址研究并复兴传统、仪轨、生活方式等。在皇城遗址尚未达到全面揭示的契机之时,部分揭露或者片段展示很难使之变成活的传统。因此在遗址范围内展开这种探索性的教育、科研、复兴项目则是集多种功能为一体的项目,不但可以使得居民、参观者更深度地融入遗址之中,而且能够使得他们更好地理解其文化脉络。

(四)景观策略:视点规划与配景

1.景观视点

文化景观遗产中有机进化的景观强调的是遗产与自然的相互作用,并处在持续的进化过程中,在当今的观看者眼中,南宋皇城遗址并非过去的那个政治意义上的皇城,而只是西湖群山景观群的一个组成部分,我们不能忽视景观环境的变化,而是要把环境的变化要素视作演进中的过程。人们对于景观的审美变化并不随着时间演进而发生巨大变化,但是景观的视点本身却会发生偏移,在城市的不断演进中其门户、交通走向、城市中心的转移或者偏移都会造成景观视点的变化,这也就能够解释在一个时代被看作美的,在另一个时代则并非如此,不但空间视点会发生偏移,而且物质的环境也会发生变化、破坏甚至崩毁。

当皇城正门为丽正门之时,其景观的中心视点在面向钱塘江的一面,而以西湖为左右,其制高点选择在凤凰山之凤凰亭,能够俯瞰钱塘并西湖,当时城市的中心在皇城。而当今城市中心则发生了变化,我们的视点则往往围绕西湖展开,而城市中心则变化为多个散点,从现代观察者的视角皇城所处的位置在城市的被面,而在南宋时期却是正面,此时的视点与过去发生了一个镜面式的翻转。《临安城遗址——皇城遗址保护规划》所体现的视点为现代城市视点,即将西湖文化景观作为整体而设定的景观观察视点。而我们面临的选择是恢复并营造过去的那种中心视点,还是仍然以西湖为中心营造视点。

2.配景植物

《临安城遗址——皇城遗址保护规划》的生态保护中提到防止水土流失,保持山形水系,部分修复历史环境,规划措施,“凤凰山九华山种植木荷、枫香。万松岭多种红国外松、黑松、湿地松和火炬松等,将台山、南星桥采石场,种植香樟、冬青、木荷、枫香、红叶李,采石场石壁攀援藤本”。从植物配置来看主要侧重水土保持而并未考虑景观的文化意义。从现场考察的情况看,凤凰山脚多为低矮的居民聚居,有自然植被,而山腰至山顶植被并不特别茂盛,多处于自然植被,山顶植物比较单调,多处于自然状态,景观的观赏性差。凤凰山游步道已经铺设完成,山间可达性佳,从山脚民居上山却缺乏道路连接。对于南宋大内的描述中出现了多种富有文化象征意义的植物,形成大片园林景观,如梅花千树梅岗亭,澄碧牡丹,传芳芍药,冠芳山茶,鹤丹桂,驾雪竹,静松亭,宫中赏鉴松、梅、桂为多,宫中又“悉效西湖植物”。以上富丽的植物不妨多种之,且仿效西湖佳景一直是宫中的所好,凤凰山、将台山在植物景观上与西湖植物配景应该融为一体。

3.御园景观

南宋时御园众多,除内苑小西湖之外,尚有德寿宫、恭圣仁烈皇后宅等,这均是已进行考古发掘的遗址,在目前德寿宫上盖仿古建筑,但是所占据的面积要大大小于实际的宫殿面积,在展示区并未复原或者延续过去德寿宫的园林手法。而恭圣仁烈皇后宅已做考古发掘且发现花园的水池、假山等遗址,出土部分瓦当、建筑构件等。现此宅邸做回填处理,其他的御园并未做相应的考古发掘。在历史典籍中记载的御园的盛况实际上是唐代以来园林营造传统的丰富和延续,这一文化脉络的延续,能够成为西湖文化景观中一个“活态”的载体,以系列园林的传统手法来改造或者修复现代园林,将是景观文化融入现代环境的有效手段。

(五)交通策略:加强与西湖核心区可达性

“城市中心”是城市中一切活动的核心决定因素。在对中外城市史的研究中发现城市的视点、交通走向随着城市中心而转移,在古代城市以“神庙”为中心,在传统时期中国以“皇宫”为中心,而在现代城市以“购物中心、车站、公园”为中心。杭州城市由“西湖文化广场、杭州站、西湖景区”多个核心中心组成,城市中心的变化带来交通组织的变化,城市走向会导致区域内的发展不平衡。自现在的城市中心观察南宋皇城遗址位于城市的背面,虽然地处上城区繁华地带但是整个地区的交通可达性较差。

《临安城遗址——皇城遗址保护规划》对遗产保护区的交通可达性评价中指出,“与主城区交通便利(评估等级A);公交车与周边景区便利(评估等级A);从玉皇山隧道到官窑博物馆,无法从南侧到达遗址区(评估等级C);自钱塘江对岸过江,无论是走中河高架还是轮渡,都无便捷道路可达遗址区(评估等级C)。”[17]调查遗址区交通的状况显示交通的便捷性较差,这与西湖景区其他地区交通便捷的互通互联相比,是明显的缺陷。如上分析,导致这种情况的主要原因在于城市中心、视点的转移,现代杭州城市的交通规划和景观规划均不再以皇城遗址区为中心,而从景区到达遗址区会使人感觉进入城市背面。

在南宋时期却并非如此,至明代仍可感受到这种以钱塘江为景观中心的存在,明朝文人浦祊君在 《游明圣湖日记》中写道“至圣果寺,可望江,雅秀仿佛灵岩”。凤凰山上的凤凰寺为望江的绝佳地点,望江门为杭城古代东南部城门,始建于南宋绍兴二十八年,其东有茅山河草桥门。候潮门正临潮水之冲,南宋绍兴二十八年在竹车门旧基重候潮门。解决交通可达性、便利性问题,一是疏通遗址区与钱塘江岸的交通;二是疏通遗址区内部居住区的交通;三是疏通居住区山麓通往山上游步道的交通;四是将遗址区纳入西湖旅游环线的统一公共交通之中;五是统一规划遗址区内慢行交通。公交:在西湖旅游专线中增加南宋皇城大遗址站,统筹安排市域公交;慢行系统:根据南宋皇城大遗址公园的游览和出行需要开辟专门的自行车道,重点路段为中河东侧便道(凤山门—体育场路)、凤凰山路等。另外,在规划建设的海潮寺南北院之间建设横跨钱塘江景观大桥,内部设置自动扶梯和观光休闲设施。水上交通:建立中河、东河、龙山河和钱塘江水上游览系统,设置中北桥水上交通枢纽中心;在沿江片设立白塔、嘉会门外两处游船码头。

(六)社区策略:逐步搬迁,部分回迁

馒头山社区的一期改造采用“邻里中心”模式,且规划建设14000平方米的社区公园。馒头山社区并未采取历史街区的改造方式,因这里的主要街道尺度均超过传统的明清时期街巷尺度,在遗址的建设控制区并不存在历史区的地上遗存。改造后馒头山社区主路风貌良好,但有几个问题是不容忽视的,一是在此次改造工程中建设的速度较快而缺乏长期的规划,二是在改造中停留在主路两旁而深入到遗址区山麓的社区尚未涉及,三是根据大遗址保护的要求,在遗址保护核心区的居民、工厂都要逐步搬迁,但目前搬迁的工作进展缓慢。馒头山属于遗址保护区范围的居民仍未搬迁,遗址保护核心区的范围工厂仍未搬迁。我们提出的策略为,逐步搬迁,部分回迁,逐步改造,逐步利用,最终遗址保护核心区范围与遗址文化关系不大的全部搬迁,遗址保护建设控制区的工厂全部搬迁,结合统一的土地、空间规划、景观规划,居住区实行部分搬迁。

形成居住区居民参与遗址区的管理和建设的模式。一是对遗址规划的参与管理,二是对遗址区保护的参与管理,三是对遗址区城市更新的参与管理。在遗址保护研究方面,我们支持在现有南宋皇城遗址保护管理所基础上,设立长期的研究管理机构,在遗址区跟踪收集相关的研究信息,在研究组的成员中吸收社区居民代表参与研究项目;在遗址区的规划参与方面,最终形成将社区公众参与纳入皇城遗址规划决策与设计过程中的体制。通过小型规划项目中的公众参与——社区听证会模式,大型规划项目中的公众参与——“展出+反馈”模式等,引导社区居民有效地参与到遗址区的规划过程中;在遗址区的管理参与方面,引导社区居民在基础设施、游览设施、公共服务方面提出意见,在建立相关的管理组织时吸收社区居民参与组织,促进社区管理和自治协调。

注 释

[1](宋)周密:《咸淳临安志》,卷一,影印文渊阁四库全书。

[2](宋)李心传:《建炎杂记》,甲集,卷二,影印文渊阁四库全书。

[3]倪士毅:《南宋故宫述略》,《浙江学刊》1989年4月第4期。

[4]唐俊杰、杜正贤:《南宋临安城考古》,杭州出版社,2008,第22页。

[5]倪士毅:《南宋故宫述略》,《浙江学刊》1989年4月第4期。

[6]林正秋:《杭州城市建设史研究》,中国文史出版社,2012,第142页。

[7]陈易:《南宋皇城遗址研究》,《城市学研究》2016年第3期。

[8]杜正贤:《南宋都城临安研究——以考古为中心》,上海古籍出版社,2017,第88~96页。

[9]陈易:《南宋皇城遗址研究》,《城市学研究》2016年第3期。

[10]杜正贤:《南宋都城临安研究——以考古为中心》,上海古籍出版社,2017,第105页。

[11]《建炎以来朝野杂记》(乙集)卷三 《南北内》;《武林旧事》卷四 《故都宫殿》; 《梦粱录》卷八《德寿宫》;《咸淳临安志》卷二 《宫阙》;《南宋古迹考》卷下 《园囿考》。

[12](宋)李心传:《建炎以来朝野杂记乙集》卷三 《南北内》,影印文渊阁四库全书。

[13]郭黛姮:《宋、辽、金、西夏建筑》,载 《中国古代建筑史》第3卷,中国建筑工业出版社,2009。

[14]陈易:《南宋皇城遗址研究》,《城市学研究》2016年第3期。

[15]陈易:《南宋皇城遗址研究》,《城市学研究》2016年第3期。

[16]汪菊渊:《中国园林史》,中国建筑工业出版社,2012,第235页。

[17]中国文物研究所、东南大学建筑设计研究院、中国社科院考古研究所、杭州市城市规划设计研究院联合编制 《临安城遗址——皇城遗址保护规划》(2009~2020),2008。