油画行思录之三:狭缝之间天地宽

摘 要:当代中国油画的创作承受着西洋油画成就和中国文化传统的双重压力。历史上成功的画家和经典的画作,既是画家的导师也是创作的敌手;前人和他人的存在,对于艺术的自主探索者来说,既高山仰止也举步维艰,无论题材、画风甚至材料,艺术之国的疆域还有多少处子之地?当代中国的油画发展身处于夹缝之中,油画本土化已经是一个寻常的问题,重要的是能否在我们这一代人手中实现,其中学习与原创,正是同一问题的两方面;而“储备、坚持、攀高并斗战”的过程,既为油画艺术之发展,也为艺术家者之尊严。

关键词:画家;题材;画意;画技;大走;雅

2008年7月间,画家王永国与朋友参观大芬村,在村口遇到一西洋女孩手提梵高的画作走出来,对视之下,互相会心一笑。大芬村,一个繁荣的艺术市场,在这里可以看到许多熟悉的和似曾相识的面孔,有安格尔,有莫奈,有达利,所以更准确地说,这里是一个艺术品的加工厂和批发店。艺术本身是不是因此而贬值了?因为毕加索从来不迁怒于赝品,画家这一会儿也不免放下斗战的心态,宽宏地以为艺术也是一种记忆,也是一种对经典的回忆,因此绘画的生产和加工,未必不是艺术的传播。但是,那一会儿难以说得清楚的心理是,如果在大芬村看到自己的作品,是甜是苦,是祸是福,被盗版是不是也算一种光荣。看着那些辛劳的画工,想到当年一起学画的伙伴,画家心中也不免掠过一丝惊恐。盗版是可耻的,画家必须不是复印机,可怎样才是艺术和艺术家的生存?无论具象的、印象的、抽象的,有前人和他人的巨大存在,对于艺术的自主探索者而言,既高山仰止也举步维艰,这样地身处于西洋油画成就和中国文化传统的夹缝之中,当代中国油画家的哪一笔是原创的,在重重压迫之下,如何去储备、坚持、攀高并斗战?

这样的心思让画家时时回过头来审视自己的创作经历,不甘人后的探索者,需要行动与思考同在。令人时有厌恶的事情却是,在相对落后的环境中工作,总会有互相参照的压力,这是一个没办法回避的几乎渗透到任何领域的现实,有《百年孤独》的魔幻在前,对《白鹿原》曾经的惊喜,也只能变成无奈的慰藉。而对画家本人来说,当这样一些作品被摆放到一起,当画家的朋友们面对这一幅幅让人目光不断左右游移的画作时,要求画家必须做出解释。

这解释却迁出一个大问题。

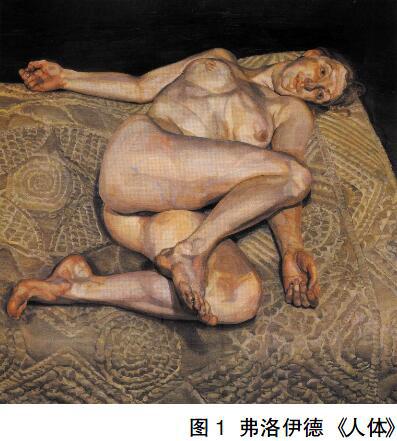

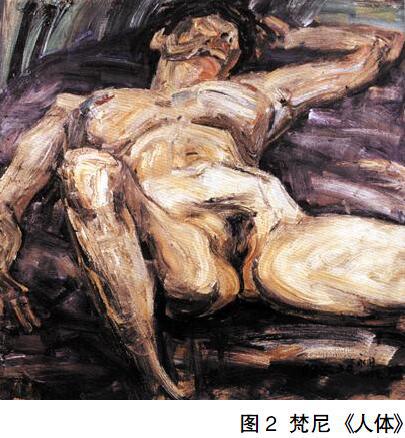

一、弗洛伊德《人体》,梵尼《人体》

人体的题材总是考验所有人的,或许只有儿童能最直观地晓得其间真谛。

每个人在仅属于自我的瞬间,可以高尚或邪恶、勇敢或怯懦,如镜的画作便这样照彻人心。

画家的朋友初看《牙医》时期的作品,尤其是这样一幅“恶毒的”《人体》,以为有画家弗洛伊德的传习。实际上,画家自己知道,那段时期梦幻般“类戏剧化”的冲动表现,有更多的弗洛伊德心理学家爷爷的分析,却不是隐晦的、小心的、伪装的比较多,而是要努力冲破梦魇束缚,直面人身,直面人心,直面人生。画家自己的导师这样说,“立刻开始创作”,就在当下解决一切问题!无论男女老少弗洛伊德,会在梦中写情书吗。老弗洛伊德率领学者和百姓突破禁区,还原生命的本能,而真实的艺术创作的力量,往往来自于原始的冲动。

十多年前的那一天,画境的南天门便这样打开了。

关闭时,有原生的孕力,丰腴肥满,准备好了。打开了,细节便不重要,一个哈欠,小山重叠。

梵尼[1]的这一件《人体》所以不是玛哈着衣的花招,可对视的不是作勢的目光,人体也化作体量和几何的,背景模糊地存在,如《红高粱》的外景。这是《牙医》之前的研究,是大走之前的助跑,蕴蓄着表现的力量。

弗洛伊德的多幅《人体》画作有其风格化的相似处理,这里所对比的一件画面也许是梵尼《人体》的回溯。肌理细腻的靠毯依稀是催眠疗法的道具,人体也不是寻常表达,甚至不是优雅姿态,而是动态的趋势。

两幅画作或有相类之处,是生活的瞬间,横竖歪斜,错综复杂,戏剧性正如《拉奥孔》父子三人的宿命。如此我们也知道,为画家的弗洛伊德深得乃翁家学。

或许弗洛伊德已经是沧海无为的,可王永国那会儿正充盈。

必须生猛,才有生存。

二、蒙克《尖叫》,梵尼《牙医》

《牙医》时期的表现仍是戏剧化的。

有一种痛楚,如受虐般的无奈,醒人以忏悔的良知,是自发的牙痛和蒙克的《尖叫》。

《牙医》系列有十几幅,这一幅,医生不在画面里。钻鸣过后,袖手侧畔,小心翼翼,噤声喘息,不敢再惊动那颗牙。蒙克却在《尖叫》。平静的世界里,当其他人惬意地踯躅于明亮的阳光之下,这画家入了幻境,四顾突然的刺瞳的白亮,内心中发生断裂般的失衡,七窍为由断坏所发出的裂耳的尖利的啸音所震彻和颤眩,颤眩的双眼之中全世界都扭曲了,他在哪儿?震彻的两耳之间竟是有声还是无声,他在哪儿?天水被简化成浑绵的纠结,他在哪儿?只有那木木的桥成了无尽的归路,他在哪儿?直欲双手伸出,直欲尘埃仆倒,怎么又知道那板桥不也是滚烫的,余音却仍旧尖透,一声远,一声起,无所逃脱于天地之间。

上帝他在哪里?

疼却在这里。疼静悄悄同牙僵直地站立在一起,《牙医》系列画面的中心区常有浑白的牙齿,感觉的无心,变成符号般刻意的设计。没有牙医的这一幅《牙医》,忽略细节的肢体只在端处清晰,双手无声地轻轻地向上托起,纵深的场景也是如实地刻画的,是痛苦正在当下无需想象地发作,这痛苦凝固着,钻心入髓有谁人知。画面右后侧的诊疗床,黝黑地摆放那里,是有人刚刚离去,还是有人将躺倒上边,无论留下的或带来的仍是坚实的和锋利的牙的疼。牙痛这样,人苦这时,无牙可咬,没抓没挠,可怪谁呢。

可对于画家来说,画意的更生,更是大于牙痛的痛苦!他在哪儿?画不出时,画不来时,可怪谁呢。

原来如此,十多年前,《牙医》的画者却如何不也曾在画中。

或许蒙克已经是回天无力的,可王永国那会儿正执着。

必须坚忍,才有生存。

三、吴冠中《故宅》,梵尼《正屋根》

《正屋根》成于2006年夏天,友人说是画家十年徽画在视角上的突破,画家站得更高了。

一年以后无意中看到2005年《装饰》杂志某期上吴冠中先生的《故宅》,亦喜亦惊,百味杂陈,不免犹疑。《正屋根》的观察、创作和被认同,因为有《故宅》的依据?大人物是这样用的吗,对画家和欣赏者的真诚都是一次不小的考验。

甚至当我们对照《故宅》而研究《正屋根》的时候,也会自然地要探寻对于《故宅》的创作,其谋篇的依据又是什么,或者有没有和是不是需要依据?画界对吴冠中研究不够,或许老先生已经超出了创作的艺能境界,胸中有竹,心中有笔,行立坐卧,吃饭睡觉,无可无不可。直可恨吴氏竟如一只巨大章鱼,触角延伸到任何一个角落,可还给别人留下了什么?

但是创造力是这样的,如基因的原动力本性。这是一种古典精神,是一种古代帝王开疆扩土的争战精神。

何欺老者不能登高。

吴冠中先生的《故宅》中,老宅便是老家和乡亲,信笔由之,老画家眼中满是童心的天真色彩;《正屋根》却是旅游者旁观的泛画,仍是徽画的研究,继续在黑白中的调和。《故宅》的肌理是从容回味并慢染轻点的,老屋所以是安静和祥和的,《正屋根》却仍有梵尼招牌式大走的奋急,笔到之处仿佛那些房子正在被轰然建起。《故宅》的檐线是上弦垂睑的,娓娓道来的是老屋的沧桑;《正屋根》却横眉反弓,一切正在当下,有着按耐不住的生机。《故宅》是弄饴乡居的写照,拐巷中有鸡犬相闻,院深自清凉,谓之“故”;《正屋根》却是翻然解构之后的重新缔结,没有情节,没有物象,一见之下,纯粹表现,此之谓 “正”。

或许吴冠中已经是恬淡知返的,可王永国那会儿正前行。

必须登高,才有生存。

四、德库宁《临河之门》,梵尼《徽巷记忆》

梵尼徽画中,这一次的《徽巷记忆》是分明的和厚重的,如一辨雌雄般的决斗,掠地攻城中最后的巷战。

古人有云,“哪里有压迫,哪里就有反抗”,唯压迫者其何人?对于画家来说,是自我的不满足,是画家对当下自我的叛逆,如同哲学家的自我否定,永不停息,一意孤行,即使没有塞尚,他毕加索会把十二岁的精细素描一直画到九十二岁吗。

明显的,有明确的旋律主题的古典性和戏剧化的绘画故事是容易解说的,比较起来,现代绘画才具有其独特的魅力,尤其对于实践中的当代画家,表现是更高级的。表现主义绘画,从蒙克的一声《尖叫》的啸声兆始,余音不绝,三界回响,表现出强大的生命力。实际上,只要有绘画的存在,表现就是恒常的,但是,现代的表现者要经受过洗礼才能被接纳,才有表现的舞台,或者斗战的沙场,并且要准备投身入永无止境的庄严是岸,在那里,浮士德说“太美啦!”,可是已经停不下来了。

抽象表现便是其中最残酷的考试和最凶险的战斗。初生牛犊子以为可滥竽之地,曾有多少身经百战者,这里望而却步或者折戟沉沙,心甘情愿地作“平易温顺”的施特略夫[2]。

但是我们知道,“绘画通过抽象超越直观,是绘画自身的研究”。

所以敬仰德库宁一往无前的挑战精神。

德库宁的“门”是正午的阳光,德库宁的色彩有高贵的恣意,是优胜者的欢呼。

梵尼的“巷”自有远端的明亮,两厢的黑暗无声地挤压过来,有光亮便有希望。

为冲过夹缝中的险恶与黑暗,需要一点勇敢,斗战而胜之,这是真正的大无畏。

有相知,不相袭,一喜在心头。便这样彻底地表现,冥冥中,有“门”在前方。

或许德库宁已经是如沐春风的,可王永国那会儿正冲锋。

必须斗战,才有生存。

五、狭缝中的油彩

人说“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,但是,除了在大芬村的画坊里,绘画可以“背诵”给人看吗?

艺术探索不是投机买卖,艺术原创不靠撞撞运气。仍然是最基本的问题,如何是创作?如何创作?创作什么?创作出什么?这也是中国油画本土化问题的命题框架。实际上,油画本土化已经是一个寻常的问题,人们关心的是能否在我们这一代人手中实现。

艺术家是造物的小学生,却不是如学徒者的天真幻想,以为模仿可以一步登天。艺术家天性拒绝雷同,相同的构思,一定会回避,除非在无意中独立发现,就是说,必须原创,才有本土;同时,艺术实践让我们知道,尽管早已是“山重水复”,油画艺术本身也还远没有被穷尽。正像当年俄罗斯画家面对强大的欧洲一样,画布和油彩对于中国人来说,也只是另一种介质和材料,对于形而上的艺术而言,中国人有自己的艺术传统。油画作品之间可以并且需要比较,却不是为了贴上标签或者续为风格谱系,现代绘画也许已经什么都有了,唯独没有并且不需要风格流派,因为现代绘画所应传达的,是共同的启蒙后的现代性,所以从这个意义上说,宏观的,本土化意味着现代化。

而对于个案的画家在作品上的交流,尽管有时空的距离,一如热恋中的异国情侣,语言不是障碍,文化通过最原初也是最深层的形态而沟通。“作为一位抽象表现主义者,德库宁认为,在创作中,需要听从自发的冲动。作品不应该事先计划,而应该跟一阵突如其来的自行发作一样。贡布里希认为,这种方式之所以为艺术家和批评家所提倡,事实上不仅是受到中国艺术(主要是必须迅速完成的中国书法)的影响,而且也完全受到远东神秘主义的影响,尤其是那种以佛教的禅为名在西方流行起来的神秘主义,追求突破现象的帷幕,进入更高的真实”。如何才是“更高的”和“真实”的?这样一些说法,尽管有“文字障”的嫌累,毕竟能够知道,绘画的创作,不可以抽象地研究;画作总是具体的表现,技术与艺术同在;而绘画本身,“抽象”又是绝对的,“表现”也是恒常的。

画作首先表现画家的生活情怀,好的画家代表同一代人的精神境界。友人说,读梵尼的油画,常有当下的感觉。为当下工作,此时此地,斯人斯民,画中国人的生活,画中国人骨子里的东西,一切是天然的艺术实践,而不是刻意的中西对立,“中国油画之路”几乎不再是一个问题。为狭缝中的油彩,必须忘却他人的存在。不再抱怨西人起得太早走得太远,不再叹息中国油画缺少进入世界美术史的经典,无论艺术家或者哲学家,需要用多长时间走过历史?同样的文化心理,我们会认同西人的中国画作品吗,油画本土化的同时,需要自己的判断力和判别标准。

历史毕竟不是虚无的。对艺术经典作品的尊重,也是画家的自重,画家用自己的独立探索向经典致敬,譬如《白鹿原》毕竟为汉语文学提供一种崭新的样式。可是艺术的历史,亦如画家的雪山草地,满是他人的脚印、尸骸与丰碑,如何走得出来,走出来的才有未来。却首先要勇敢地走进去,要知道,狭缝之中,亦有广阔天地,艺术原是开天辟地的。

“大走”在其中,大走在夹缝之中。做中国的画家,画本土,画当下,万水千山走遍,不昧骨子里的雅。

便当此时,人们知道,时空是永恒的,人心是相通的。“那个造人的人呀,过来和我们一起吃吧。”这原生的土著,天然地知道画家是做什么的。

画家是做什么的?

用智慧表达心灵。

雄心万丈的人们呀,孤舟侧畔,危壁夹耸,轻易间,可笑得出来么。

注:

[1]文中“梵尼(Vany)”即画家王永国(Van Younger)之签画笔名。

[2]施特略夫,英国作家毛姆小说《月亮与六便士》中人物,平庸画家,却识得斯特里克兰德价值,并因此而愈加痛苦。

参考文献:

[1]王永國.艺术行思小札二则[J].剧影月报,2010,(02):126-128.

[2]杨特文.野性的三维空间——威廉·德库宁的雕塑[J].世界美术,2008,(03):93-97.

[3][法]高更.诺阿诺阿——高更塔希提手记[M].马振骋译.杭州:浙江文艺出版社,2005.

作者简介:

王永国,武汉理工大学博士生,烟台大学建筑学院副教授。