不一样的人像

站在镜头前的世界级摄影大师

文远

钟维兴

生于1962年,成都影像艺术馆创始人,影像收藏家,中国摄影家协会会员。

入围理由

历时3年为全球80多位摄影巨匠拍摄肖像,拍摄对象包括罗伯特·弗兰克、萨尔加多、威廉·克莱因等,让我们看到这些镜头背后的面孔。

2017年,有一个身影备受关注。他将塞巴斯提奥·萨尔加多、马丁·帕尔、荒木经惟等当今摄影界赫赫有名的大师全都“请”到了重庆长江当代美术馆。这一切,均出自中国摄影师钟维兴之手。作为长江国际影像双年展的唯一一个特邀展,钟维兴的“当代摄影大师肖像”系列让我们看到了这些镜头背后的摄影巨匠。而这仅仅是该系列作品展览的首站,在随后的这一年中,钟维兴陆续带着这些大师面孔去到了巴西国家历史博物馆、欧洲摄影博物馆等巡回展出。

目前,钟维兴已拍摄了超过80位当代摄影大师的肖像。谈及这个项目的缘起,他认为只是一个机缘巧合。时间倒退回到2015年,当时成都摄影中心美术馆仍在建设中,时任成都国际摄影文化交流协会会长的钟维兴,希望能够在美术馆建成后展出萨尔加多等摄影大师的作品。于是在欧洲摄影博物馆馆长让·吕克·蒙特罗索的引荐下,他见到了这位“大神级”的摄影师。“说实话,第一次跟偶像见面,还是有些忐忑。”钟维兴说。当他提出为萨尔加多拍一张肖像照,萨尔加多竟然愉快地接受了。随后,威廉-克莱因、罗伯特-弗兰克等人也纷纷接受了拍摄提议。

这几次偶然的拍摄,带给钟维兴很多思考:过去,这些摄影大师拍下过无数经典作品,却没有人系统地为他们留影。从摄影史的角度来说,应该有人来做这件事。更何况有些大师现已年迈,如果没有人去记录,将会变成永久的遗憾。“作为摄影人,我愿意不计代价地完成这项拍摄,让更多人看到摄影巨匠的面孔。”钟维兴说。蒙特罗索得知钟维兴的想法后,两人一拍即合,当即决定由欧洲摄影博物馆立项支持这项拍摄。

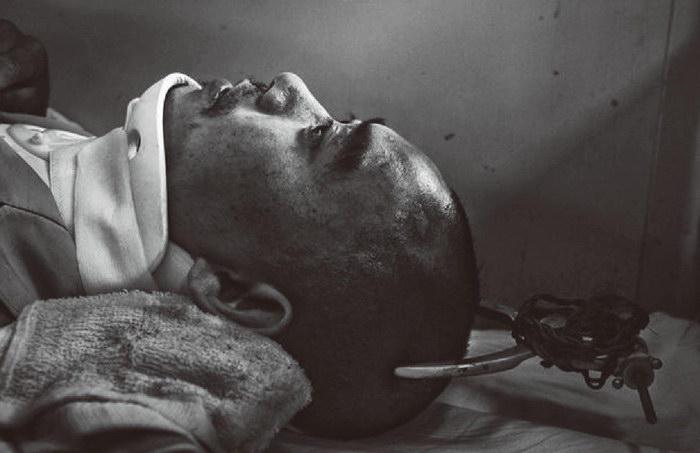

作品因暴力、死亡等黑暗题材而饱受争议的美国观念摄影师乔·皮特·维特金

法国摄影师让·克里斯托弗·巴洛特

“也有不少摄影师不喜欢被拍摄,贝尔纳·弗孔更是其中的极端。”钟维兴说道。这也是他在这个项目的拍摄中遇到最大的挑战。作为从“照相”走向“造相”的先驱,弗孔开创了后现代摄影的先河。神秘如他,1995年以后便宣布封镜不再拍照。起先,他拒绝一切“被拍摄”。在反复的沟通之后,他终于答应了钟维兴的拍摄请求,但唯一的要求是不能拍脸。第一次拍摄的场景十分有趣:钟维兴随手在墙角捡起一个纸箱,写上弗孔的名字,把它盖在弗孔的头上后就开拍了。后来弗孔造访四川,钟维兴为他准备了斗笠,他们在阿坝创作了一组《神秘的弗孔》。到第三次拍摄时,两人已经成为了熟识的好友。这一次,弗孔按照钟维兴的要求,特意到镇上买来油漆,将自己的鞋子涂成红色,完成了最后的拍摄。

在为每位摄影大师拍照前,钟维兴都会做足功课。熟悉各路名家作品的他能够从作品中解读拍摄者本人的风格和秉性,进而碰触到他们的内心世界。而他拍下的每一幅肖像,则是一个个通过镜头来讲述的故事。

法國摄影先驱贝尔纳·弗孔,构成摄影和观念摄影的代表人物之一

阿丽娅·阿里

生于1986年,多媒体艺术家,曾获LensCulture年度新人奖。

入围理由

这组包裹在层层叠叠的织物之下最特别的自拍照,用绚丽多彩的视觉语言表达了不同民族之间的身份认同。这组作品也于2017年在连州国际摄影年展上亮相。

透过民族织物探讨身份认知

第一眼看到这些照片,你大概很难想象这是一组肖像作品。画面的主人公被包裹在层层叠叠的布料和织物之下,看不清面目。只是那些充满民族色彩的华美布料好像有了生命一般,在镜头下表现出曼妙的姿态,又隐约透露着一丝神秘感,似乎正在宣告着自己的身份。这组独特的肖像作品实际上是多媒体艺术家阿丽娅·阿里(Alia Ali)的自拍。阿丽娅生于奥地利,有着也门、波斯尼亚和美国三国血统,母亲所收藏的也门传统服饰使她在很小的时候就对具有民族特色的布料和织物产生了极大的兴趣。“在也门,直接购买成衣的行为是十分罕见的,”阿丽娅说,“大部分人会先去纺织商人那里挑选制作衣服所需的面料,再把它们带到裁缝店缝制。”整个过程中顾客需要自己选择布料搭配,构思服装款式,每件衣服都代表他们对自己的身份的定义。

认识到织物与人们身份认知之间的关系,阿丽娅决定以其为主要材料进行摄影创作。不同的历史文化造就了世界上各个地区织物不同的种类和样式,它们都具有丰富的表现力,充满着多种组合的可能性。于是从2014年开始,阿丽娅决定在世界各地寻找最具民族特点的布料。她用九个月的时间环游了全球十一个不同的地区,脚步遍布印度、日本、墨西哥和乌兹别克斯坦等地。她与当地的纺织工匠交流,试图了解不同类型织物背后的故事,而这些收集而来的布料都有一个共通之处,就是与民族、历史和文化息息相关。

从2016年开始,她将这些从世界各地搜寻而来的布料进行搭配和拼接,并将自己包裹在这些布料之下,创作了这组名为《不作恶》(Cast No Evil)的作品。画面中,阿丽娅把这些肖像命名为“Cludes”,其中有三层含义,即“包含”(includes)、“排除”(excludes)和“分隔”(secludes)。

阿丽娅用不同民族的繁复华丽的布料将自己包裹其中,探讨当代社会的文化冲突中人们对包容和排斥的看法。Brocade,Cast NoEvil Series,by Alia Ali.2016

Tassels,Cast No EvilSeries,by Alia Ali.2016

生于一个语言学家的家庭,阿丽娅自己也掌握着多门语言,正因如此她也见证了许多因为语言而产生的误解和冲突。她认为语言并非人们唯一的交流方式,这些来自不同地区、不同文化的织物则恰好是另一种不喻自明的“语言”,用最直观的视觉方式传达着它背后所承载的历史与故事。

这是阿丽娅对自己身份和立场的思索,也同样适用于世界上任何其他文化和种族。当面对不同文化之间的冲突和交融之时,我们应当如何自处?阿丽娅的作品找到了一种全新的阐释方式。

邱焰

生于1961年,摄影师,新闻记者,两次获得“荷赛”奖。

入围理由

邱焰用“画中叠画”的方式跟踪拍摄了汶川地震的幸存者,并凭借这组作品获得2017年第六届哈姆丹国际摄影奖。

地震幸存者的“重生”之路

2008年5月底,身为新闻记者的邱焰第一次踏上这片满目疮痍的土地。此时距离令人谈之色变的汶川大地震已经过去了十天,灾后救援工作正在有条不紊地进行,却无法抹平生活在这里的人们所经历的伤痛。

邱焰拍摄了许多现场照片,并对地震幸存者进行了接触和采访,这些或是悲伤或是乐观的面孔都被收录进了邱焰的镜头。在回去翻看这些照片的时候他发现,这些经历了灾難的幸存者眼中都散发着沉重但坚韧的目光。邱焰被其中捕捉到的情绪所震动,于是萌生了对这些幸存者进行跟踪拍摄的想法。

由于种种原因,这个想法直到一年后才得以实施,而邱焰手里却已经没有这些幸存者更多的信息了。他不禁在想,如果当年拍摄的那些人已经远走他乡、离开这个伤心之地,那该怎么办?但身为摄影师的敏感和执着让他不甘心就这样放弃。抱着试试看的心态,他拿着一年前采访时留下的地址,踏上了寻找当年幸存者踪迹的道路。

功夫不负有心人,邱焰最终辗转找到了三位当时他拍摄过的地震幸存者。思考再三,他决定通过“画中叠画”的方式,让幸存者拿着那张自己当年地震时被拍摄的照片,重新为他们拍摄肖像。于是,《重生》系列作品的创作就这样开始了。邱焰逐渐与他们建立了联系,并在2014年再次为他们拍摄了肖像。此时距离汶川地震已经过去6年,三位跟踪拍摄对象的生活发生了巨大的变化。他们之中,有的从少不经事的孩童长成了大人,有的则踏上了离家打工的征途。他们已经能够自然地面对邱焰的镜头,6年前的地震似乎已经深埋在记忆深处,几乎捕捉不到踪迹。

“我想用‘时间来展现对人性的思考,”邱焰说,“我想让大家看到,时间如何改变一个人,我自己也想挖掘,时间到底能否抚平一个人的创伤。”在照片中我们能够看到,虽然时间的长河抚平了伤痛的痕迹,这些幸存者却依然眉头紧锁、目光沉重。

2014年在拍摄其中一个幸存者李德强的时候,邱焰还没有调整好相机和构图,但李德强看着5年前的照片,突然就流泪了。邱焰连忙记录下了这个真实的瞬间。时间永远不会令人忘记,只会将记忆深藏,此时眼中的泪水,是苦痛的经历,更是生的感恩。而邱焰的作品就如同一部私人文献,展示着这些幸存者的伤痛和愈合。

2017年,第六届哈姆丹国际摄影奖公布,邱焰凭借《重生》获得第五名,他的作品展现出生命的坚强和韧性,是全世界人类面对灾难共同的情感。

这组照片分别是地震幸存者李德强在地震时、1年后和6年后的样子。地震时,李德强在山上拉矿,石头砸中了他的头部,他走了5个小时才终于得救。2014年,35岁的李德强仍在开大货车,月收入约4000元左右。一年前还新添了一个女儿。

吉尔马·贝尔塔

生于1990年,用手机记录城市,曾入围当代非洲(CAP)大奖。

用明艳色彩描绘非洲街头

入围理由

摄影师对生活充满热爱,用手机记录下了身边的事物,孤独的人物与充满活力的背景并置,体现出家乡街头的色彩与个性。这组照片炙热的颜色正是生活在非洲这片土地上人们的最恰当写照。

街头兜售彩票的小贩肩并肩的走在一起

“我是一名观察者。”吉尔马·贝尔塔这么形容自己。

他最喜欢的事情就是观察,观察走在他身边的人、街道的变化以及他出身的地方——埃塞俄比亚的首都,亚的斯亚贝巴的日益发展。“这是一个正在迅速转型的城市,我们能看到新的生活方式和旧的生活方式在这里相互碰撞。”这也是吉尔马开始拿起手中的手机,想要记录下身边让他好奇、开心和怀念的事物的原因。哪怕一天只拍一张,吉尔马也相信自己正在做的事情很有意义,这是见证这座城市变化的定格。

吉尔马喜欢用手机拍照,它们灵巧,轻便,只要看到感兴趣的事物马上就可以将手机掏出来,而如果能拍到令自己满意的照片,他会开心得像一个孩子一般。“能拍到这张面包车的照片让我兴奋了很久,这是一个罕见的景观。”吉尔马说。这张蓝色照片中的面包车叫“Woyeyt”,意思是“过时的出租车”。这种车一般是私人拥有者将汽车的尾兜改装成有遮蔽棚顶的容纳物,人们面对面地坐在里面。现在由于出租车的盛行,这样的车几乎被取代了,能在街上再看到一辆,让吉尔马非常兴奋。

吉尔马不止记录这些令他怀念、随时代变化而更迭的东西,看到令他开心的场景也会偷偷地拍下。“有一天,当我正往办公室走,忽然看到以往作为竞争对手的两个人并肩走在一起,这一幕让我觉得很罕见。”走过在他面前,两个动作亲密的男孩是这条街上兜售彩票的小贩,他们通常来自农村,步行穿越整座城市,是彼此的竞争对手。但今天看到他们肩并肩走在一起的画面,却让人觉得很温馨。吉尔马就喜欢这样每天记录一些细节,他觉得如今这个城市的改变真的再好不过了,任何一个像他一样喜欢上街游荡的人都可以出来,去拍下他们钟意的瞬间。

吉尔马的街拍照片令人印象深刻,他不止拍一些日常的,还会选出其中一些用手机将它们调整成具有单一颜色背景,突出人物或事物的照片,将它们做成名为“移动影子”的系列图片。提到这些照片中令人印象深刻的鲜艳背景色,吉尔马说:“我想这是我们国家的人民对鲜艳颜色的热爱吧,它深深植根于我们的文化之中。”本身从事设计类工作的他对颜色就更加敏感,他尝试用这种方法将街头摄影与艺术摄影相融合,创造出具有个人鲜明特色的图像。

显然吉尔马做到了,孤独的人物与充满活力的背景并置,体现出他家乡街头的色彩与个性。他的這组色彩鲜明的照片在2016时获得盖蒂图片社INSTAGRAM摄影奖,并于2017年入围了当代非洲(CAP)大奖。也许对生活的留心与热爱再加上一些创意,就能诞生出有趣的作品。

已经过时的拉客面包车“Woyeyt”

吴郑鸥

生于1989年,北京电影学院摄影专业硕士,法国贝桑松美院驻留艺术家。

入围理由

这组作品以行为、照片、文字三种形式相辅相成,呈现摄影师向陌生人发出拍摄邀约的故事,让照片充满了未知魅力。

与50个陌生人约会

2015年的某一天,吴郑鸥像往常一样走在校园里,在通往“金字塔”建筑物的路上,她看到一位老奶奶,“白发、玫红夹克、黑镜,站在绿树旁,等人。”吴郑鸥这样描述她。被奶奶身上的气质吸引,她决定原路折回去,“请让我为你拍张照片。”吴郑鸥鼓起勇气说,那位白发苍苍的奶奶一愣,笑了。她们约定下周四两点半,在清华大学西门见。第一次,一个和陌生人的约会就这样开始了。她们互相没留联系方式,只凭口头达成了约定。“要是她没去,或者去错了方向怎么办?”事后吴郑鸥忍不住一直回想,“这太不靠谱了。可是,好刺激,我喜欢!”

因为这样一个机缘巧合,吴郑鸥决定开始名为《今天,你会不会来?》拍摄项目。她向不同身份的人发出“几天后见”的邀约,双方在没有对方任何联系方式的情况下,达成口头约定。她会按时去到约定的地点,为前来赴约的人拍照,如果那个人没有来,她会拍下约会地点的场景,并以日记的形式写下他们的故事。至今,她已经向50多个人发出了邀请,而这其中至少一半人完成了和她的约定。

今天,他/她会不会来?每一次在等待的时候,这都是吴郑鸥最想知道的,但每次约定的未知,从她向别人发出邀请开始,故事便沿着不确定的方向发展。到了和白发奶奶约定的那天,吴郑鸥提前到了约定地点,时间跳到了约定的钟点,奶奶并没有出现,本身就怀着的不安被放大……终于,那个熟悉的身影出现在马路的另一边。今天她穿了灰白色风衣,围着大红色的围巾,双手插兜,潇洒地大步走到吴郑鸥面前,“小鸥,我说了吧,我很守时的。”像这样,吴郑鸥等到过把每周仅有的2、3个小时休息时间留給她的外送员柴叔叔;等到过洗手间里高瘦漂亮的女孩;还偶遇并结识过曾因去错方向而错过拍摄的法国姑娘。当然,也换来过一场空的失落感,但正是这样的未知感不断吸引着吴郑鸥。拍不拍得到这个人的照片已经不是最重要的事情了,约定、赴约、失约、偶然和遗憾都将是这个作品的一部分。

2017年,这组作品于中国、法国参加了系列展览,还入围“TOP20·中国当代新锐摄影师”展。目前,吴郑鸥已经开始新项目,但这个项目还是会不定期地继续,就像这个项目本身充满的不确定性一样,吴郑鸥说:“跟着感觉走吧。”

14:30,清华西门等来的金奶奶

15:30,北京东源大厦等来的外送员柴叔叔

赵骅

生于1990年,商业摄影师,现居北京,作品刊登于国际先锋杂志。

入围理由

赵骅作品中有种怪异感,色调清新,但人物缺少温度,更像AI机器人。将被摄人物置于街头与工地等场景中,对当下整容成风这一现象进行探讨。

从时尚角度反思整容

蒋得好

赵骅大学时本是一个不擅语言表达的理科生,那个时候最爱阅读的他,曾经许下宏愿要读遍图书馆的藏书。除了阅读,他最爱的便是摄影,只要聊起摄影他便变得健谈起来。

本科毕业后,他跟随自己的喜好进入了中央美院进修摄影,这段学习的经历让赵骅清晰了艺术摄影与时尚摄影之间的微妙联结,他对这段学院式教育十分感怀。就像切身经历了一场魔术大揭秘,在此形成了诸多秘而不宣的幕后思维。毕业后,他顺利地进入了北京的一家摄影工作室,从此做起了他喜爱的商业摄影。正如他自己所说:“我是幸运的,我已经找到了自己最想从事的事情。”在他看来这都是命运的安排。

2017年5月底,赵骅收到了来自柏林和伦敦常驻的先锋独立杂志KING KONG的约稿。这也是赵骅最喜欢的杂志之一,他觉得这本杂志“很酷,做的东西视觉冲击力强”。在这次约稿中,接到“变化”命题后,习惯将自己的社会思考融入作品中的他,立马联想到了时下所流行的整容手段以及火热的医美行业,通过对这种改变外在的呈现,引发人们关注审美的内在和本质,在他看来观念和故事性比视觉传达更重要。

平日里,赵骅喜欢探究战后艺术、激赏梁思成的图纸、对时装领域保持密切关注。他也关注一些未来主义的视觉艺术和电影,在他看来这也是一大趋势。他所重视的趋势绝非赶潮流和追逐时髦,更需要的是对未来的洞悉力和引领心态,前瞻的眼光总需要建立在对既往的深刻理解之上。这组XPOSURE作品中,赵骅竭力挖掘旧流行中的先锋性。除了新颖的视觉内容以外,组照中独特的情景布置也暗示了一条神秘的故事线,“我想讲述一个整容者无法以本身的面貌面对生活,迫切渴望依靠手术的变化出现在公众面前,但外形的变化依旧无法改变他们的本质的故事。”画面中模特穿着夸张的服饰,头被纱布包裹住,无法看见他们的面目,出现在北京的街头、工地、自然景观。紧随他们的只有一台或者几台电视机,电视机里播放着他们做整容手术的画面,表达了赵骅对当下整容的探讨以及一些充满警示意味的个人思考——“整容后靓丽的外表为他们在生活中赢得更多青睐的目光,但不能改变他们内心受到的挫折、孤独、痛苦以及嫉恨。”

在工作拍摄之余,赵骅也有过自己的艺术项目,但他觉得做这种作品的前提是对某事有特别深切的体会。“我有时候特别羡慕梭罗在瓦尔登湖那段生活,在一个地方呆着,写作和思考。有时候我也想找个小地方呆呆,然后苦中作乐,这样,艺术才会更眷顾我吧。”

被誉为“视频艺术之父”自南准作品老式电视机、红蓝的赛博风格、拼贴和嫁接是他这次尝试调动的元素。蒸汽波和激浪派等后现代艺术的形式与自然景观和清新的摄影风格强烈碰撞,形成了别具一格的视觉效果。

张景然

生于1991年,自由摄影师,从事观念纪实摄影创作。

入围理由

张景然以细腻的视角呈现“90后”这一群体在私人化的家庭空间中的自我认知与情绪流露,反映年轻一代最具真实感的生活样态和生存情况。

90后的私密角落

每个人在20多岁的年龄,都会经历从学校走入社会,开始置身于更广阔的世界,开始学会如何适应环境,如何感知自己。我想记录下的就是这一切变化发生时的景象。这是张景然将镜头对准“90后”这一群体的主要原因。

这些个人化的生活场景对于很多人来说,是无比亲切的。照片中有一代人的成长印记。“我和我周围大多数的朋友都是‘90后,‘90后一直被打上‘非主流、‘叛逆革新等时代标签,但其实大多数‘90后是很平凡和普通的,他们在人生最好的年岁里要开始面对现实社会的残酷压力,他们真实的精神状态并没有得到社会的关注。我选择的被摄者们,很多人从事的并不是自己喜欢做的工作,心里充斥着无奈和不悦。但我能看到他们骨子里的革新精神,以及他们面对生活的挑战时,不断奋斗的生活态度”。

选择家庭空间作为拍摄地,是因为家能够更好地反映一个人真实的情绪和脆弱。张景然认为家是一个人最重要的地方,它稀释了每个人的焦躁、喜悦、不安等各种情绪,让人们卸下自己伪装的“外壳”,是最私密的空间。“我一直好奇同样年纪的人在相似环境下的状态,我通过同龄的朋友来寻找不同的人和生活场景,让我兴奋的是人们非常乐意邀请我到自己的家中拍摄,并讲述自己的生活。”

他刻意避免拍摄那些公众所熟知的生活纪实场景,希望画面充满未来感。因为他很喜欢具有未来感的电影,比如《银翼杀手》和《超体》。他在画面中避免使用温暖的颜色,画面的基调色彩是冷色。“我希望画面具有孤独感。在我的画面中,很大一部分被摄者都拿着手机,一是因为手机能作为面部的光源,二是想反映手机这类的移动网络设备已经占据了大部分90后的生活。电子设备在提供更快更广阔的信息交互平台的同时,也牺牲了面对面交互的真实感,希望90后不要过分依赖电子设备,而抛弃感受真切世界的机会。”张景然介绍道。

拍摄过程中最大的难点就是体现组照中被摄对象的差异性。凸显个体的差别,首先是要了解被摄对象的生活状态,发掘他们的兴趣点、爱好和现阶段生活,并且尽量展现他们在家里最自然而又有特色的状态。二是通过画面的色彩和构图等区分不同的生活空间和人物性格。

这组作品摄于2017年9月,它被张景然命名为《1990》,因为这是围绕19个风格迥异的“90后”进行的影像记录。作品最初发表在豆瓣相册,随后,腾讯图片“中国人的一天”栏目也登载了这组作品。“90后”网友们纷纷表示很有认同感,并回复了自己的生活现状和未来计划,引发了大量关注,这是超出张景然预料的。作为这组作品的延续主题,他正在酝酿一组以“00后”为主的创作。这一时代的年轻人,又会呈现出什么样的面孔,我们拭目以待!

猫儿,生于1990年,业余拍照。6个月前她将自己租住的房间改造成了民宿,同时也经营着自己的古着生意。目前她的计划是在年底前做好第三家民宿青旅。

大龙,生于1990年,和奶奶住在一起。现在在某娱乐公司做市场营销,平时坚持健身且喜歡打篮球。他的理想很简单,想去泰国海边骑摩托车。

绵绵,生于1994年,独居在一个40平方米的房间。之前在动画公司上班,因为薪资不理想选择做网络主播,现已断断续续做直播一年有余,她的理想是开一家美甲工作室。

姚广宁

生于1991年,萤火虫动漫游戏嘉年华、中国国际漫画节动漫游戏展官方特约摄影师。

入围理由

随着王者荣耀、阴阳师等国产手机游戏的风靡,越来越多的年轻人热衷于扮演其中的角色。4年来,姚广宁参与多个漫展,为我们呈现独特的二次元人像作品。

二次元不再是非主流文化

文远

一提到动漫展,除了动漫周边衍生品以外,我们最容易想到的就是“萌妹”“宅男”和“Cosplay”这些二次元文化专属名词。而在每一个动漫节的演员休息区,往往会聚集由十几个摄影师组成的拍摄区域,姚广宁就是这其中的一份子。

2013年,正值第六届穗港澳ACG动漫游戏展在广州举办。姚广宁偶然看到了路边的广告牌,第二天便带着刚买的相机到了漫展现场。这是他第一次参加游戏动漫展,用他的话说,“就像踏入了一个从未接触过的世界。一直以来,我接触的动漫都停留在二次元。但那天,平面的人物却真切地站在我身边,那种感觉,真的很奇妙!”

到目前为止,姚广宁共参与了30多场漫展的拍摄,身份渐渐地从路人甲变成了官方摄影师,更被称为“影子教主”。原本是摄影门外汉的他,也积累了不少的“场片”拍摄经验:“前期,我会先进行一个小调查,在交流中拟定大概的拍摄计划,在准备阶段就打下基础;到了现场拍摄,在被拍摄者只有一个的情况下,如果服饰和道具比较复杂,我需要6-7个人同时作业,并使用3-5盏灯进行布光。当然,如果是同时拍摄多人,就需要更多人员和器材了;在后期阶段,我会注重场景氛围的烘托,因为大部分的场照背景相对单一,所以我会考虑用光影和色彩渲染进行一个个性化的后期修改。”

隨之而来的则是大量的后期修图工作,比如一场为期5天的漫展,他每天大概拍10套“场片”,每套出9张图,后期就需要修至少450张图片。这个修图量对于职业摄影师来说都是一个不小的负担,更别说作为一名普通上班族的姚广宁了。

由@Nana七奈扮演的王者荣耀游戏角色“虞姬”

这些无偿的拍摄终究源于他对二次元文化的热爱。但在早前,“二次元”对于很多人来说,就是一群穿着奇装异服的“非主流”。后来,“二次元”是“黄色暴力”的代名词。正如每一样新兴事物都会经历一个适应的过程,二次元文化也是如此。单单是2016年在全国举办的动漫展,大到几十万人,小到几百人参与的,便有约2815场。尤其近两年王者荣耀、阴阳师等国产手机游戏的崛起与风靡,更是大大推动了Cosplay文化的发展。越来越多的年轻人参与其中。Cosplay舞台剧成为了可以站在大型会堂博得老少掌声的艺术形式,游戏动漫也不再是地下聚会,而是一项逐渐壮大的新兴产业。

由@不死小喵只有172扮演的阴阳师游戏角色“花鸟卷”