洞庭湖区生态用地生态服务价值时空演化的地形梯度效应

戴云哲, 李江风

(中国地质大学(武汉) 公共管理学院, 武汉 430074)

生态用地作为地球的“肾”和“肺”,具有多种生态功能[1],同时为人类提供了供给服务、调节服务、支持服务和文化服务[2]。在《全国生态环境保护纲要》中,生态用地数量和质量的保护被重点强调。2010年颁布的《全国主体功能区规划》单独提出了生态功能区的概念并在地方主体功能区规划中落实到地块。随着生产建设对土地需求的逐年增长,生态用地被挤占的速度也随之加快,生态环境面临挑战[3]。将生态系统提供的服务量化为生态服务价值能够清晰直观地了解其时空变化的趋势[4],并进一步进行环境承载能力和生态风险[5]等评估。目前生态服务价值的研究在方法主要从生态系统产品价值[6-7]和土地利用覆被[8-9]两个角度入手,研究主要集中于对区域尺度或特定地类生态服务价值总量的测算和变化特征的描述[10-12]。在地形对土地利用[13]的影响引起关注后,有学者对生态服务价值的垂直空间分布进行了探索,发现不同土地利用类型所提供的生态服务价值随地形起伏呈现出明显的垂直分布规律[14-15],但土地利用结构和生态服务价值时间演化的地形梯度效应有待进一步研究。

洞庭湖区囊括了湖泊、平原、山地等多种地貌形态,生态用地数量随地形变化显著,根据洞庭湖区大型湖泊流域的特殊性,结合土地的空间形态[16]、生态功能[17]和主体功能[18]等不同视角将生态用地定义为:除生产生活用地外,以提供生态服务功能为主的用地类型,具体到洞庭湖区包括湿地、林地和草地。受长期高强度农业生产与近年来快速城镇化运动的影响,洞庭湖区存在湖泊萎缩、生态环境恶化等问题[19]。针对这些问题,退耕环湖、还林和湿地公园建设等生态修复与保护工程相继实施,生态用地的变化也会更加活跃。通过不同时期生态用地及其生态服务价值垂直空间分布的变化,揭示洞庭湖区生态用地时空演化与生态服务价值的地形梯度效应,为合理配置生态用地的数量结构与空间布局和生态环境的保护与提升提供参考。

1 研究区概况

洞庭湖位于长江中游南岸,是我国第二大淡水湖,属于过水性洪道型湖泊,综合考虑了流域与行政区划因素划定的洞庭湖区涉及岳阳、益阳、常德市共计21个县市区,以及湖北省的松滋、公安、石首等县市,土地总面积为37 036.28 km2。洞庭湖区河网密布,生态要素高度聚集,对维护区域生态平衡有重要作用。20世纪大范围的围湖造田和造成了洞庭湖区湿地的剧烈萎缩,林地也因毁林开荒而明显减少。1988年长江发生特大洪灾后,为调节洞庭湖区水文调节和水源涵养功能,实施了退耕还湖、还林工程,洞庭湖区湿地和林地得到了有效保护和恢复。然而近年来随着城镇化进程的加速,建设用地扩张对耕地安全造成了威胁,在耕地红线的压力下,生态用地逐渐成为被占用的对象。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

1990年、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年6期土地利用覆被数据为中国科学院资源环境科学数据中心制作的中国遥感影像解译数据,该解译数据对全国土地利用覆被划分了6个一级地类和25个二级地类,栅格分辨率为30 m×30 m[20]。从中提取生态用地,根据栅格数量及分布变化可计算出生态用地面积变化和转移去向与来源。计算地形梯度所需的高程和坡度数据来源于地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn)。

2.2 土地利用转移速率和动态度

土地利用转移速率是某土地利用类型在一定时期内的转移量。计算公式如下:

(1)

式中:Mi为第i种土地利用类型的转移速率;Aib,Aia分别为研究基期、末期第i种土地利用类型的总面积;t为研究时间段。

土地利用动态度代表研究区土地利用变化的综合活跃程度[21]。其定义为:

(2)

式中:D土地利用综合动态度;Ai研究基期第i类土地利用类型的面积;ΔAi-j为基期到末期第i类土地利用类型转化为其他类型的数量;t为时间段;n为土地利用类型总数。

2.3 地形位指数和地形分布指数

高程和坡度对地理要素的分布都具有显著影响,参照以往研究成果[13,22],综合考虑高程和坡度的空间差异,引入地形位指数,计算公式为:

(3)

土地利用类型分布指数无量纲的属性规避了不同土地利用类型的转移在不同地形梯度上分布频率的可比性受到各梯度总面积差异带来的量纲影响[23],能够表征不同地形梯度上各土地利用类型分布的频率高低,定义如下:

(4)

式中:Lie为土地转移类型分布指数;A为土地总面积;i为土地利用类型;e为地形梯度。Lie>1的区间为第i类土地利用类型分布的优势地形区,Lie值越大,表明此土地利用类型在该地形梯度出现的频率越高。土地转移分布指数参考了土地利用类型分布指数,对不同地形梯度生态用地的转移进行比较,反映生态用地的变化垂直分布特征,计算公式为:

(5)

式中:TsIke为土地转移类型分布指数;TsA为土地转移面积;k为土地转移类型;e为地形梯度。TsAke>1的梯度为某土地转移类型分布的优势地形区,且出现的频率随TsIke值的增加而升高。

2.4 生态服务价值及其地形分布指数

在归纳历史生态系统公益价值评价研究的过程中,Costanza等人提出了生态系统的服务功能的货币化计算方法[24]:

(6)

式中:ESV为生态服务总价值;Ai为第i种土地利用类型的总面积;VCi为单位面积第i种土地利用类型的生态服务价值。

谢高地等在该生态系统服务功能分类的基础上,结合中国实际情况,定义了农田生态系统粮食生产的服务价值为1,其他生态系统服务价值与其比值为该生态系统当量因子的衡量标准[25],并于2015年进一步改良和细化[26]。武爱彬等于2017年在坝上高原生态用地生态服务价值演变的研究中结合中国科学院资源环境科学数据中心制作的土地覆被数据中地类划分的差异进行了相应调整[27]。综合以上研究方法和研究成果,归纳得出洞庭湖区生态用地生态服务价值当量因子表(表1),并以1 hm2农田生态系统粮食生产的净利润作为粮食生产的服务价值。为使不同时期的生态服务价值更具可比性,以《全国农产品成本收益资料汇编2015》中2015年洞庭湖区粮食收购价格均价为基础(湖北省128.77元/50 kg,湖南省131.54元/50 kg)[28],依据1990—2015年湖北省、湖南省统计年鉴中的粮食产量数据计算得出洞庭湖区在1990,1995,2000,2005,2010和2015年的农田生态系统粮食生产的服务价值分别为1 336.54,2 142.04,1 970.92,2 148.40,2 236.79,2 150.02元/hm2。

为了更准确地定位生态服务价值的优势分布区间,参考土地利用类型分布指数的计算方法,获得生态服务价值分布指数:

(7)

式中:LESVie为生态服务价值分布指数;ESV,A,i,e与土地利用类型分布指数的计算公式含义相同。若LESVie>1,则为优势分布区,且LESVie值越大,在此梯度该类生态系统的服务价值越高。

表1 洞庭湖区生态用地单位面积生态服务价值当量因子

3 结果与分析

3.1 生态用地演化基本特征

3.1.1生态用地数量变化特征洞庭湖区1990—2015 年间生态用地由1990年的17 215.77 km2、占总用地的46.48%,增加到2015年的17 258.28 km2、占土地总量的46.59%。其中湿地数量增加,由6 192.45 km2增加至6 354.20 km2,所占土地总量的比例分别由16.72%,增加至17.16%;林地和草地数量下降,分别由10 588.69 km2、434.63 km2减少到10 514.01 km2、390.07 km2,所占土地总量的比例分别由28.59%,1.17%,减少到28.39%,1.05%。从生态用地数量的变化历程来看,可归纳为3个时期:1990—2000年为稳定期,各类生态用地数量波动较小,总量小幅增加;2000—2010年为增长期,各类生态用地数量大幅增加,占土地总量的比例一度达到48.41%;2010—2015年为萎缩期,生态用地数量剧烈下降,抵消了前20 a的大部分增量(图1)。

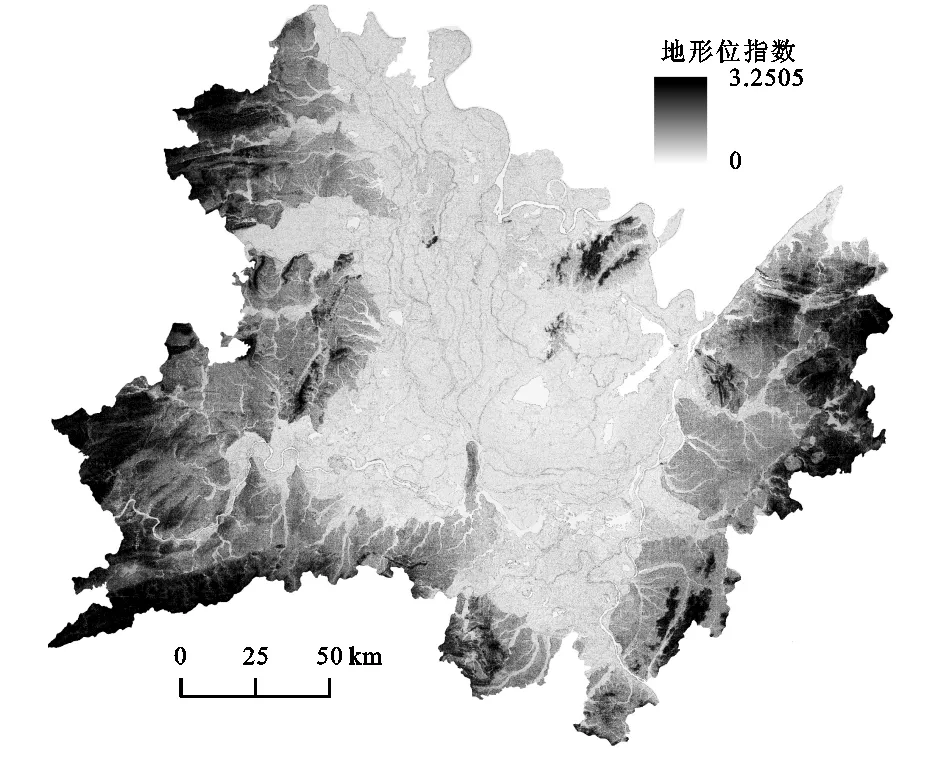

3.1.1生态用地结构变化的地形梯度效应按以上公式计算出地形位指数T(0~3.250 5)(图2),整体呈现出中间低,四周高的空间分布规律。将地形位指数等分为50个梯度,并划分为低梯度(1~10)、中低梯度(10~20)、中高梯度(20~30)、高梯度(30~50)。由于水受重力影响向地势低洼处汇集的自然特征,湿地主要分布在低梯度。林地分布指数从中梯度开始明显增加,从中高梯度开始呈现为优势分布区,且优势程度随地形梯度递增。草地主要分布在高梯度,且比例随地形梯度升高递增,在梯度50出现远高于其他地形梯度的峰值,中梯度是各类生态用地分布都较少的区域,也是人类生产生活的聚集区。各时期不同地类的分布规律相近,故仅列出1990年、2015年为例。

图1洞庭湖区1990-2015年生态用地数量变化

图2洞庭湖区地形位指数空间分布

对比1990年、2015年各地形梯度上的生态用地分布指数的变化可以发现:中低(10~20)、中高(20~30)梯度湿地分布指数减小,说明中低、中高梯度是人类活动的主要区域,耕地和建设用地的扩张占用了湿地;其中梯度(4~9)湿地分布指数增加明显,是湿地面积增长的主要区域,也是20世纪围湖造田集中发生的区间。林地分布指数在中低、中高梯度(10~30)减小,在低梯度(1~10)和高梯度(30~50)增大,这是由中低、中高梯度的非生态用地扩张与低梯度的生态林建设共同导致的现象。草地总量较小,因此波动幅度明显大于湿地和林地,其分布指数在低梯度降低而在高梯度上升,一方面中梯度的人类活动导致草地面积减少,另一方面是由于洞庭湖水位的上升,湖畔大量草地转化为沼泽(图3)。

图31990年、2015年不同地形梯度上生态用地分布指数

3.2 生态用地转移特征

3.2.1生态用地转移基本特征洞庭湖区1990—2015年期间生态用地综合动态度为1.94%,草地转移速率最快,为每年—0.69%;湿地和林地则以年均0.18%,-0.05%的速率转移。1990—2000年期间生态用地综合动态度为2.01%,生态用地的数量变化并不明显,转入和转出处于稳定平衡的状态,湿地和林地的转入量略高于转出量,只有草地的转出规模较大,且去向以湿地为主。2000—2010年期间生态用地综合动态度为3.24%,生态用地转移速率明显加快,总量以转入为主,湿地数量的增长最为显著,林地次之、草地增长面积较少,但增长比例较高。2010—2015年期间生态用地综合动态度为3.57%,生态用地转移速率进一步加快,综合活跃程度更高,但生态用地的转移方向变为以转出为主,非生态用地扩张迅猛。

表2 洞庭湖区1990-2015生态用地转移速率及综合动态度 %

3.2.2生态用地及转移的地形梯度分布特征由图4可见,1990—2000年期间生态用地转出和转入基本平衡,转出主要发生在中低和中高梯度(10~30),峰值位于梯度18,是转出比例最高的区域。生态用地转入的优势分布区则主要位于中高梯度(20~30),然而峰值却出现在梯度3,湿地的大量转入是造成这一现象的直接原因。这段时期虽然生态用地总量波动较小,但在垂直分布上向更高地形梯度转移。高梯度的生态用地的转出和转入在高梯度的活跃程度逐级递减。

2000—2010年期间生态用地转移以转入为主,转出在中梯度(10~20)的分布指数较上一期明显下降,于梯度3出现峰值,而优势分布区向中高梯度(20~30)集中,生态用地转入的优势分布区则明显偏向中低梯度(10~20)。随着退田还湖工程的推进,中低梯度的生态用地数量明显增加。2010—2015年期间生态用地转出和转入优势区的同步性较强,主要都活跃在中高梯度(10~30),生态用地的保护与蚕食展开拉锯,但从总量变化上看转出明显占优,生态用地数量大幅下降,以中梯度损失最为严重,是人类活动较为集中的区域。1990—2015年期间生态用地转出主要发生在中低和中高低梯度(10~30),也是城镇和农业空间扩张的主要梯度,生态用地转入主要集中于低梯度(3~10),是退耕还湖的重点区域。梯度3在各时段生态用地的转出和转入都出现波峰,表明以湿地为主的梯度3是湿地和非生态用地相互转移拉锯最重要的梯度。

图4 1990-2015年不同地形位上生态用地转移分布指数

3.3 生态用地生态服务价值演化特征

3.3.1生态服务价值演化的基本特征洞庭湖区生态用地生态服务价值在1990—2015年期间由856.72亿元增加到1 393.28亿元,涨幅为62.63%。其中1990—2000年期间年均增长幅度为4.7%,受1988年、1998年两次洪涝灾害的冲击,粮食减产严重,生态用地生态服务价值明显低于其他年份。对比1990年和2000年的生态用地与生态服务价值变化,在洪水流量更大的情况下[29],1998年受到的影响要明显小于1988年,洞庭湖水文调节功能提高是重要因素。2000—2010年期间增长速率明显放缓,但生态用地在各种生态建设工程的实施下大面积恢复,生态服务功能有明显的实质性提升。2010—2015年期间生态用地受到快速城镇化的影响快速减少,生态服务价值也有所下降。湿地和林地提供的生态服务价值较高,草地由于总量较小,提供的生态服务价值也较低。

3.3.2生态用地生态服务价值及变化的地形梯度分布特征由于湿地主要分布于低梯度,林地数量则随梯度升高递增,洞庭湖区生态用地生态服务价值的优势分布区集中在低梯度(1~10)和高梯度(30~50)。而低梯度生态服务价值明显高于高梯度则与湿地的单位面积当量因子较高有明显的关联,是典型的大型湖泊地区的共有特征。相比供给服务和支持服务,文化服务和调节服务更集中在低梯度。生态服务价值在地形梯度8,13分别出现两次波峰,与湿地分布指数在梯度8,13出现波峰响应,说明低梯度和中梯度的生态服务价值由湿地主导。在梯度(20~50),生态服务价值的分布趋势与林地极为接近,表明林地贡献了高梯度绝大部分的生态服务价值。草地由于总量很小,在各地形梯度提供的生态服务价值也较低,对生态用地生态服务价值的整体分布没有显著影响。

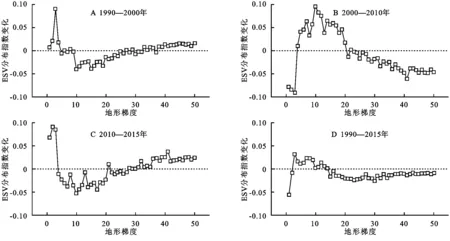

表3 1990-2015年生态用地生态服务价值变化

1990—2000年期间生态服务价值总量大幅增加,生态用地由中低梯度(10~20)和中高梯度(20~30)向高梯度(30~50)转移的趋势明显,生态服务价值的流动方向与之基本同步,并在梯度3与生态用地转入产生波峰响应,总量增加的同时在垂直空间上完成了重新配置(图5)。2000—2010年期间中低梯度(10~20)生态用地大量恢复,生态服务价值分布指数也出现明显增加,并在在梯度10形成波峰,生态用地转入明显高于转出,是生态用地恢复成效最明显的区域。梯度8,13的湿地数量较大,但变化并不明显,生态服务价值分布指数变化出现波谷,增长并不如附近其他梯度明显。梯度3为波谷,与生态用地转出的波峰响应。2010—2015生态服务价值总量下降明显,各梯度生态用地都有不同程度的减少,但主要集中在中梯度,表现为中低梯度(10~20)是生态服务价值下降最明显的区域,生态服务价值的大幅下降在梯度10形成波谷,与2000—2010年期间分布指数在梯度10的波峰形成鲜明对比,非生态用地在梯度10附近的分布优势极为显著,这说明梯度10附近不仅是人类活动最为密集的地区,生态用地的流转频率也最高,稳定性最差。在中低梯度生态服务价值整体下滑的情况下,梯度8,13仍然与湿地分布产生波峰响应,生态服务价值下降较少,证明湿地对洞庭湖区生态服务价值的分布具有决定性作用,也是其稳定性的重要保障。

图6 1990-2015年生态用地生态服务价值地形分布指数变化

1990—2015年期间,生态服务价值的增加主要集中在低梯度(1~10),低梯度湿地的大规模恢复,减轻了核心湖区的生态服务压力,高梯度林地的良好维护与保养使洞庭湖区各地形梯度的生态服务价值分布更加平衡。然而这样的变化主要来源于2000—2010年期间退湖还田和生态林地建设,2010年后生态用地锐减的趋势导致洞庭湖区的生态安全形势依旧严峻。

4 结 论

(1) 洞庭湖区生态用地数量在研究期间呈先增加后减少的变化趋势,其中湿地数量明显增加,林地、草地数量减少。转移速率最高的为草地,湿地次之,林地最低。洞庭湖区在2000—2010年期间实施的退耕还林、还草、还湖等生态工程使各类生态用地数量都有显著增加,综合动态度达到3.24%,活跃程度远高于1990—2000年期间的2.01%,而2010—2015年城镇化建设的快速推进,生态用地大幅减少,综合动态度达到3.57%。生态用地转移主要表现为草地向非生态用地、林地转移,林地向草地转移,湿地向非生态用地转移。非生态用地主要转移为草地和林地。

(2) 生态用地生态服务价值在1990—2015年期间从856.72亿元增加到1 393.28亿元,涨幅为62.63%,农田生态系统粮食生产的服务价值从1990年的1 336.54元/hm2提高到2015 年的2 150.02元/hm2是决定性因素,但在生态用地总量减少的情况下,湿地恢复也起到了至关重要的作用。

(3) 不同生态用地在地形梯度上表现出显著差异。垂直分布特征大致保持三段模式:低梯度(1~10)为湿地的优势分布区;高梯度(30~50)是林地和草地的优势分布区。生态用地转出和转入在不同时期和地形梯度上交替进行。1990—2000年期间主要变现为生态用地总量变化不大,空间上向较高梯度转移。2000—2010年各梯度生态用地数量都有明显增加,以中低梯度为主,湿地恢复成效可观。而2010—2015年期间非生态用地快速扩张,在中低梯度占据了数量庞大的生态用地。

(4) 1990—2015年期间低梯度湿地大面积增加,生态服务价值分布指数增长明显,中梯度由于非生态用地的扩张导致分布指数的下降幅度大于高梯度区域。其中1990—2000年。2000—2010年期间梯度3湿地的大规模恢复极大地缓解了梯度1,2湖泊核心区的生态服务压力,湿地生态服务功能得到显著增强。但2010年后,中梯度湿地和林地大量减少,生态服务价值也随之降低,与2000—2010年以生态用地恢复为主形成强烈反差,之前恢复的生态用地遭到快速蚕食,相比低梯度湿地生态系统有较高的政策保障和生态建设投入,中高梯度的林地、草地的保护存在较大隐患。

洞庭湖区是长江流域中段最重要的水文调节缓冲区,同时也是两湖地区重要的生物多样性宝库,对维持两湖地区的生态平衡有着不可或缺的作用。通过对最近25 a生态用地格局演变与生态服务价值变化在不同地形梯度上差异化分布的研究,揭示其垂直空间分布规律,有助于环保机构和部门进行更精准的生态管控和建设,在生态环境遭受快速城镇化高强度冲击的新形势下采取切实有效的措施积极应对。

参考文献:

[1]喻锋,李晓波,张丽君,等.中国生态用地研究:内涵、分类与时空格局[J].生态学报,2015,35(14):4931-4943.

[2]Leemans H B J, Groot R S D. Millennium ecosystem assessment:ecosystems and human well-being:A framework for assessment[J]. Physics Teacher, 2003,34(9):534-534.

[3]周朕,蒙吉军,齐杨,等.中国生态用地重要性及其格局优化研究进展[J].生态学杂志,2016,35(1):218-225.

[4]陈芳淼,田亦陈,袁超,等.基于供给生态服务价值的云南土地资源承载力评估方法研究[J].中国生态农业学报,2015,23(12):1605-1613.

[5]康鹏,陈卫平,王美娥.基于生态系统服务的生态风险评价研究进展[J].生态学报,2016,36(5):1192-1203.

[6]徐伟平,康文星,何介南.洞庭湖区生态系统服务功能价值分析[J].草业学报,2016,25(1):217-229.

[7]陈阳,张建军,杜国明,等.三江平原北部生态系统服务价值的时空演变[J].生态学报,2015,35(18):6157-6164.

[8]姚小薇,曾杰,李旺君.武汉城市圈城镇化与土地生态系统服务价值空间相关特征[J].农业工程学报,2015,31(9):249-256.

[9]姜翠红,李广泳,程滔,等.青海湖流域生态服务价值时空格局变化及其影响因子研究[J].资源科学,2016,38(8):1572-1584.

[10]石培礼,李文华,何维明,等.川西天然林生态服务功能的经济价值[J].山地学报,2002,20(1):75-79.

[11]刘兴元,龙瑞军,尚占环.草地生态系统服务功能及其价值评估方法研究[J].草业学报,2011,20(1):167-174.

[12]孙新章,谢高地,成升魁,等.中国农田生产系统土壤保持功能及其经济价值[J].水土保持学报,2005,19(4):156-159.

[13]张静,任志远.秦巴山区土地利用时空格局及地形梯度效应[J].农业工程学报,2016,32(14):250-257.

[14]刘欣,赵艳霞,武爱彬,等.河北省浅山丘陵区土地利用变化及人文驱动分析[J].农业现代化研究,2015,36(1):126-131.

[15]郜红娟,韩会庆,俞洪燕,等.乌江流域重要生态系统服务地形梯度分布特征分析[J].生态科学,2016,35(5):154-159.

[16]岳健,张雪梅.关于我国土地利用分类问题的讨论[J].干旱区地理,2003,26(1):78-88.

[17]龙花楼,刘永强,李婷婷,等.生态用地分类初步研究[J].生态环境学报,2015,24(1):1-7.

[18]邓红兵,陈春娣,刘昕,等.区域生态用地的概念及分类[J].生态学报,2009,29(3):1519-1524.

[19]王琦,汤放华.洞庭湖区生态—经济—社会系统耦合协调发展的时空分异[J].经济地理,2015,35(12):161-167.

[20]刘纪远.中国资源环境遥感宏观调查与动态研究[M].北京:中国科学技术出版社,1996.

[21]刘纪远,匡文慧,张增祥,等.20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J].地理学报,2014,69(1):3-14.

[22]孙丕苓,许月卿,王数.环京津贫困带土地利用变化的地形梯度效应分析[J].农业工程学报,2014,30(14):277-288.

[23]喻红,曾辉,江子灜.快速城市化地区景观组分在地形梯度上分布特征研究[J].地理科学,2001,21(1):64-68.

[24]Costanza R, Arge R, Groot R, et al. The value of the world′s ecosystem services and nature capital[J]. Nature,1997,387(15):253-260.

[25]谢高地,甄霖,鲁春霞,等.一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J].自然资源学报,2008,23(5):911-919.

[26]谢高地,张彩霞,张雷明,等.基于单位数量价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J].自然资源学报,2015,30(8):1243-1253.

[27]武爱彬,赵艳霞.坝上高原生态用地时空格局演变与生态系统服务价值分析[J].农业工程学报,2017,33(2):283-290.

[28]国家发展和改革委员会价格司.全国农产品成本收益汇编(2015)[M].北京:中国统计出版社,2015.

[29]高俊峰,张琛,姜加虎,等.洞庭湖的冲淤变化和空间分布[J].地理学报,2001,56(3):269-277.