基于CA_Markov模型的天府新区土地时空变化预测

罗双晓, 何政伟,2, 高 箐, 于 欢

(1.成都理工大学 地球科学学院, 成都 610051;2.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 成都 610051)

土地利用变化是人类与自然相互影响、相互作用的动态结果。随着社会经济的高速发展,城市土地利用格局发生了巨变,由此产生对诸如生态系统碳循环、生境网络[1-2]等自然生态现象的影响;加之20世纪90年代“土地利用和土地覆盖变化(LUCC)”研究计划就已正式被全球环境变化人文领域计划(IHDP)与国际地圈生物圈计划(IGBP)提出,因此土地利用与覆盖变化研究成为了全球变化研究的前沿和热点课题[3-7],其重要性在全球环境变化与可持续发展的研究中日益突出[8-10]。土地利用时空变化预测是重要的研究方向,研究土地利用的动态变化、依据现有土地利用格局预测其未来的空间分布状况,可为探索土地利用变化的趋势提供有效支撑,并可为政府决策提供科学的理论依据。

土地利用空间格局分布的模拟预测是该研究的核心,目前Markov模型和元胞自动机(Cellular Automation,简称CA)模型都是预测土地未来空间格局的重要模型。其中Markov模型在国外曾被Hulst和Lippe用于解决植被生态预测的问题[11],也被Balzter[12]和Pastor等[13]用于分析植被的变化,该模型在研究时间尺度的变化上具有很大优势,但对于土地利用在空间格局上的变化却难以预测。而CA模型作为一种在时间、空间和状态都离散的网格动力学模型,具有强大的空间运算能力以及时空耦合特征,能够有效模拟复杂的时空变化过程[14-15]。集成的CA_Markov模型同时具有两者的优势,对土地利用时空变化有较好的预测效果,因此被广泛应用于土地利用格局变化的研究中[16-17]。但以往的研究大部分只针对于土地利用变化的模拟预测,而未将其现有的时空分布特点进行充分探讨,从而失去对土地利用时空变化趋势的精准把握。

天府新区作为四川省唯一的国家级新区,自2010年规划建设以来,其战略发展就定位为构建西部科学发展的先导区、西部内陆开放的重要门户、城乡一体化发展示范区、具有国际竞争力的现代产业高地、国家科技创新和产业化基地及国际化现代化新城区,奋力打造西部经济核心增长极的重要极核,全省多点多极支撑战略的第一极和成渝经济区最具活力的新兴增长极。因此本文选择天府新区作为研究区,以其近30 a来的土地利用数据为主要研究内容,采用面向对象的监督分类方法从30 m分辨率的6 a遥感影像中获取基础数据,并结合土地利用动态指标对研究区土地利用时空动态变化进行定量分析,探讨其变化规律。采用CA-Markov模型,对研究区未来的土地利用空间格局进行模拟预测,以期揭示天府新区土地利用的时空变化特征,为该区域的规划管理提供可靠数据和科学依据。

1 研究区概况

天府新区地处四川成都平原南部,地理坐标为30°10′58″—30°37′30″N ,103°46′33″—104°26′04″E,总面积1 578 km2,其中成都规划范围为1 484 km2,约占整个天府新区规划面积的94.04%。辖区涉及直管区、高新区、双流区、龙泉驿区、新津县、简阳市,眉山市的彭山区、仁寿县,共计8个区,38个乡、镇、街道。天府新区属暖湿亚热带东南季风气候,年均降水量达900~1 300 mm,年均气温在16°C左右,日照少,冬湿冷,春早且无霜期较长,四季分明。研究区出露地层多,以第四系和侏罗系面积最大,前者主要分布在双流区、高新区、新津县、彭山区东部和仁寿县西北部。研究区内地貌类型主要为平原、丘陵和山地,平原地表松散,沉积物厚重,地势平坦,平均坡度仅3%~10%,地表相对高差在20 m以下;山地为龙泉山断裂带,地处研究区东部,呈南北走向。在土地利用分布上,中、西部为农业用地,东北部为园地,东部为林地,水域主要分布在中部和东部,其水系格局特殊,呈纺锤形,河流出山口后分成许多支流奔向平原,分枝交错,河渠纵横。

2 研究方法

2.1 数据来源及处理

本文采用6年Landsat遥感影像,其中1988年、1997年、2003年、2009年影像来源于Landsat TM5,2014年、2016年影像来源于Landsat8 OLI,分辨率均为30 m×30 m,云量均低于5%,经影像融合、辐射定标、大气校正、配准裁剪后得到6期遥感数据,再分别选用TM/ETM+影像的4/5/3波段和OLI影像的5/6/4波段进行标准假彩色合成,此时影像地物信息最为丰富,所选的训练区也具有代表性。参照《全国二调土地分类标准》和《GB24708—2009-T湿地分类标准》,结合本文研究重点,将天府新区土地利用类型分为12类,分别为:草地、城镇村及工矿用地、河流水面、水工建筑用地、交通运输用地、景观水面、林地、滩涂、坑塘水面、水库水面、耕地和园地。在eCognition和ArcGIS软件的支持下,依据统计资料及各专题图件,结合野外调查,建立该区域的遥感影像解译标志,在人机交互解译处理后,得到研究区土地利用的动态变化信息,其解译结果的Kappa系数均在0.83以上,精度较高,满足本研究要求。

2.2 土地动态指数

(1)单一土地利用动态度:指在研究期初(t1)和研究期末(t2),研究区内某一土地利用类型的定量变化速率,表达式为:

(1)

式中:Ki表示在监测期内,研究区i类土地利用类型的动态度;LA(i,t2)和LA(i,t1)分别表示该土地利用类型在监测期末(t2)和监测期初(t1)的面积。

(2)综合土地利用动态度:指在某时段内,研究区内某一土地利用类型的变化速率,表达式为:

(2)

式中:LCi表示在监测期内,研究区i类土地利用类型的动态度;ΔLA(i-j)表示在监测期内,由i类转为非i类土地利用类型面积的绝对值;LA(i,t1)表示该土地利用类型在监测期初(t1)的面积。

(3)空间信息分析模型:指将土地利用监测期内的新增部分加入到测算某一土地利用的动态变化的计算中,表达式为:

(3)

(4)

CCLi=TRLi+IRLi

(5)

式中:TRLi、IRLi、CCLi、分别表示在监测期内,研究区i类土地利用类型面积新增、转移和变化的速率;ΔLA(j-i)表示在监测期内,非i类土地利用类型转为i类土地利用类型面积的绝对值。

(4)土地利用扩张强度指数:指在监测期内,某一土地利用类型变化面积占研究区土地总面积的百分比,用来比较不同时期某一土地利用类型扩展的快慢强弱,表达式为:

(6)

式中:LIIi表示在监测期内,研究区i类土地利用类型的扩展强度指数;TLA为研究区土地总面积。

(5)土地利用扩展程度指数:指将研究区内某一土地利用类型面积的年平均扩展速度进行标准化处理,以便对不同研究时期土地利用类型扩展的强弱快慢进行比较,增强其可比较性,表达式为:

(7)

式中:βi表示在监测期内,研究区i类土地利用类型的扩展程度指数;Ki表示在监测期内研究区内i类土地利用类型的动态度;LIIi表示在监测期内研究区i类土地利用类型的扩展强度指数。

2.3 CA_Markov模型

2.3.1CA模型CA模型作为一种在状态、时间、空间都离散化的时空动态模拟模型[18],通过元胞相互作用来实现系统的动态演化。每个元胞都具有有限多个状态,且拥有相同的转换规则,该规则在时空上的动态模拟是局部的[19]。元胞、状态、邻域和转换规则是CA 模型的重要组成部分,CA模型表示如下:

S(t+1)=f[S(t),N]

(8)

2.3.2Markov模型马尔科夫(Markov)模型是一种基于事件的目前情况来预测其将来某时刻可能存在的变动情况的一种预测模型,其特点是具有稳定性和无后效性,因土地利用变化特点和其吻合,故采用此模型来做预测研究,具有实用性。而确定状态转移概率矩阵是该模型研究的关键步骤,所谓状态转移概率,指的是在事件的发展过程中,从某一状态(Ei)转移到下一时刻其他状态(Ej)的可能性,表示为Pij。如果某一事件的发展过程存在n个可能的状态,即E1,E2,…,En,则状态转移概率矩阵P表示为:

(9)

基于此概率矩阵建立的Markov模型为:

E(k+1)=E(k)p=E(0)p(k+1)

(10)

式中:E(k+1)表示在t=k+1时刻被预测的地类的状态向量;E(k)表示在t=k时刻被预测地类的状态向量;Pij表示在监测期内内土地利用类型i转换为j的转移概率;E(0)表示在预测初期土地利用类型的初始状态向量。初始状态向量和状态转移概率矩阵共同决定Markov模型的预测结果。

2.3.3CA_Markov模型土地利用变化过程可视为Markov过程,而每一个像元则相当于CA模型中的一个元胞,每个像元的土地利用类型相当于元胞状态,邻近像元相当于元胞邻域。本研究将土地利用视作一个离散的空间变化过程,以年为单位,基于转移矩阵和适宜性图集,利用IDRISI软件,设置滤波器大小为5×5的单元邻域,对土地利用的空间格局变化进行模拟和预测。考虑到天府新区是因2010年规划成立而带动该区域经济快速增长的特殊性,故以2009—2014年的转移矩阵为基础,以2014年作为土地利用预测的起始时刻,每年迭代1次,CA模型迭代次数为取5,模拟2019年、2024年、2029年的天府新区土地利用空间格局。

3 结果与分析

3.1 土地利用动态分析

根据天府新区6期遥感影像在eCognition中进行监督分类获取的成果图,在GIS中统计出不同时期各土地利用类型的面积信息(表1)。

表1 天府新区各期土地利用基本格局变化

表1显示出,1988—2016年来,天府新区土地利用变化的主要特征如下:近30 a间,城镇村建设用地面积增长最多,持续增长448.43 km2,增长幅度高达1 406%,年均增长16.02 km2,数量上成为和耕地并列的最大面积用地类型;耕地面积减少最多,持续减少443.37 km2,减少幅度为47%,年均减少15.8 km2;河流、河渠、景观水、坑塘、水库、滩涂等6类湿地用地面积增加17.79 km2,增长幅度为27.27%,年均增长0.64 km2;草地面积由1.6 km2减少到1.29 km2,林地面积由238.66 km2减少到160.57 km2;园地面积先增后减,总体增加了10.48 km2。耕地面积的减少和建设用地面积的增加表明,随着天府新区人口的增加和经济的发展,耕地逐渐转化为建设用地,是其增长的主要来源;湿地类型面积的增加是政府坚持以人为本,生态环境保护与经济社会发展并重,全面贯彻“深绿生态”理念的成果;草地、林地的减少大部分由城镇扩张引起;园地先增后减,其原因是政府为从数量上保证基本农田保护面积,将1996年以来由农业结构内部调整,将部分可逆转为耕地的土地转化为园地,园地面积数量得以增加,后因建设用地对土地的大量需求,园地遂逐年减少,但其数目维持在国家基本农田保护面积标准之内。

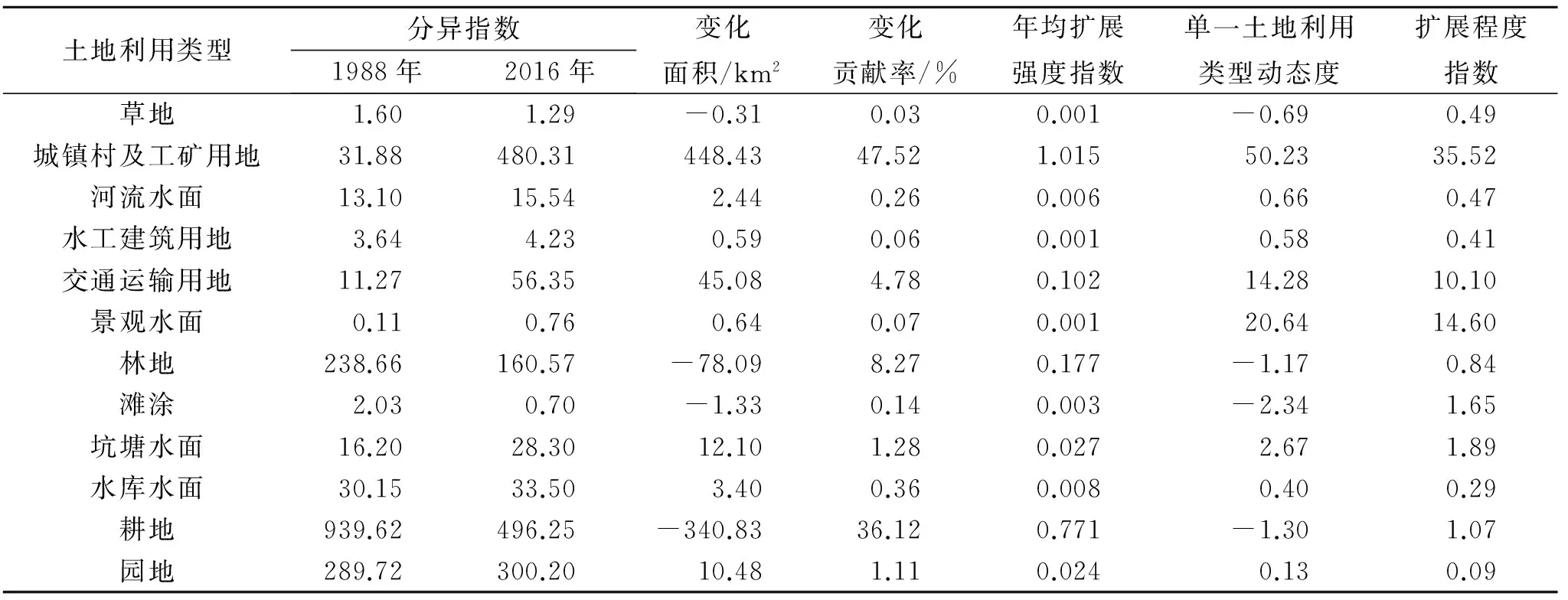

根据公式(1)—(7) 可计算出1988—2016年天府新区各土地利用类型的动态变化指数(表2)。在此基础上,对各土地利用类型扩展程度指数进行划分,将其变化速度进行定量对比,其中变化类型分为高速、快速、中速和低速变化(表3)。

社区自治组织当前具有的“行政性”和“自治性”与上述分析框架中的“组织性”和“目的性”呼应,使其顺理成章的成为国家、社会、个人协商共赢的平台。以往的社区改革实践中,“行政性”高于“自治性”一直被视作社区自治组织的弊端,因此社区自治组织的“去行政化”成为基层社会改革的热点[7],基层政府一度通过成立社区工作站、街道办事处改革、社区工作清单等工作试图将社区自治组织与行政事务剥离,但是作为国家公共事务和公共服务的末梢,实践证明社区自治组织短期无法彻底摆脱行政事务,因为行政事务承担者的缺位比自治事务承担者缺位带来的后果更为严重。

表2 天府新区1988-2016年土地利用时空分异指数

表3 天府新区1988-2016年土地利用扩展的空间分异类型

结合表2和表3,通过分析天府新区土地利用时空结构的分异性,并比较近30 a间各土地利用类型扩展强弱的快慢,可得出:研究区内高速变化的用地类型均为增长型,包括城镇村建设用地、交通和景观水,其中建设用地是变化数量最多的用地类型,变化贡献率为47.52%,扩展程度指数为35.52;快速变化的用地类型均为减少型,包括滩涂、坑塘和耕地,其中耕地面积变化贡献率最大,为36.12%,扩展程度指数为1.07;其余类型为中低速变化。快速减少的3类用地类型中有滩涂和坑塘两类湿地用地类型,由此可见,政府想要再造一个“产业成都”,不仅应注重统筹保障经济社会的发展,更应严格保护湿地环境,因地制宜地发展资源环境可承载的特色产业。

利用eCognition的动态监测分析模块,得到天府新区1988—2016年土地利用动态变化率(表4)。

通过表4分析比较1988—2016年各用地类型的动态变化可得:城镇村建设用地的各项指数均明显高于其他土地类型的相应指数,表明研究区近30 a土地利用动态变化的主流是建设用地的高速扩张。研究区土地利用变化具有很强的方向性,1988—2003年土地利用变化存在明显的变化核心,为双流区北部和龙泉驿区南部,具体变化为该区域的耕地和植被大量转化为建设用地;在2003—2016年期间,土地利用变化主要围绕天府新区中部、彭山区和龙泉驿区等3个中心进行发展,整体发展趋势向南。另外,林地、耕地和园地3类用地类型既是面积转移最多的前3类,也是除城镇村建设用地以外面积新增最多的前3类,表明天府新区的建设是明确按照“面积不减少、质量有提高、布局总体稳定”的总要求,依据尊重现状、确保质量、稳定布局及因地制宜地来保护基本农田。林地、耕地和园地的增加,主要集中在研究区规划范围内的基本农田整理区域,可见只有严格保护基本农田,实行城乡统筹与协调发展,才能实现土地资源对社会全面协调可持续发展保障力的提高。

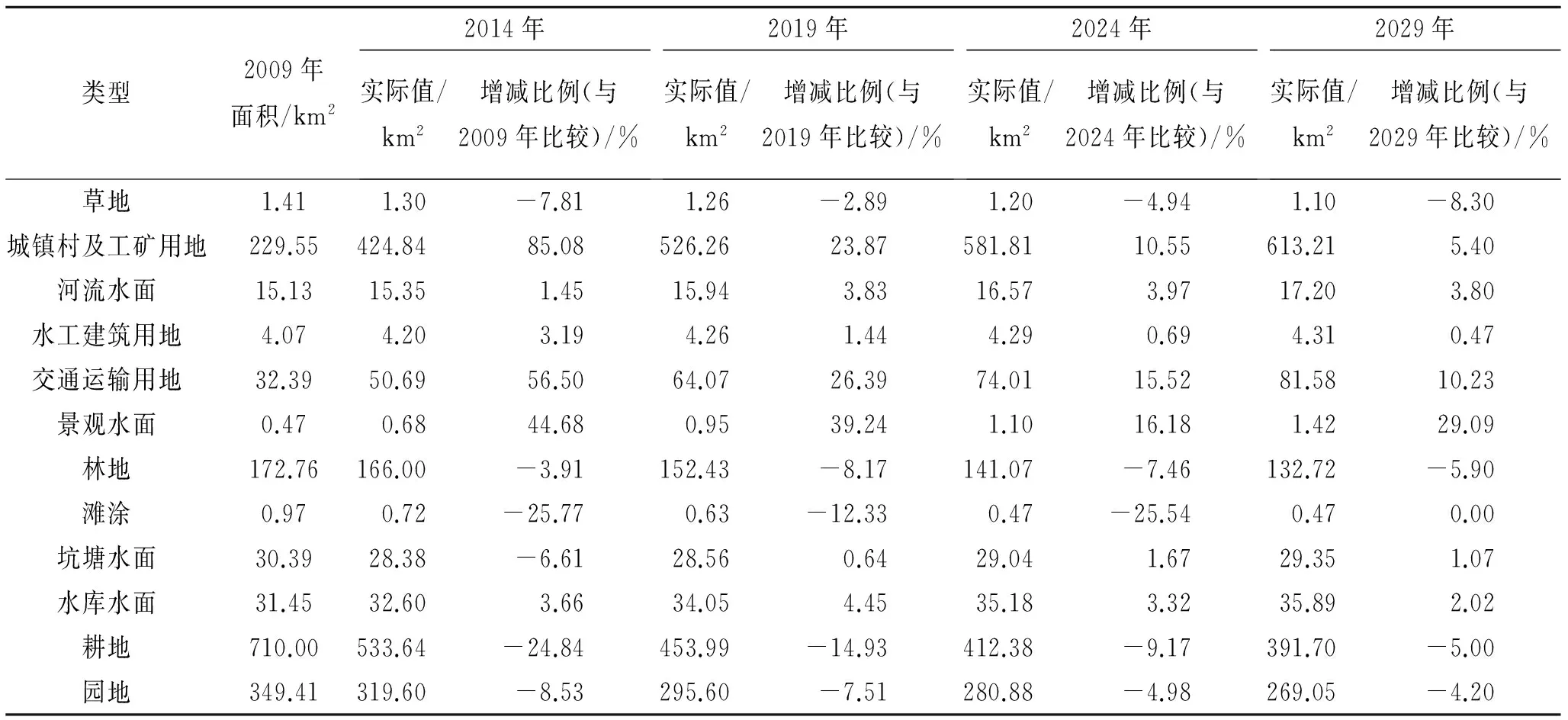

3.2 CA_Markov结果与分析

天府新区规划于2010年,作为国家级新区在短短几年间高速发展,为了更精准的把握天府新区未来的土地利用趋势,选取近5 a的数据进行模拟预测,根据统计得到2009—2014年土地利用变化的状态转移概率矩阵(表5)。并基于各影响因子分别对每一类用地类型做出相应的适宜性图集,采用IDRISI软件,最终得到2019年、2024年、2029年的土地利用预测统计结果(表6)。

表4 天府新区1988年-2016年土地利用动态变化率

根据模拟得出,在未来的15 a中,天府新区土地利用变化特点为:城镇村建设用地面积将持续增长,到2029年将达到613.21 km2,占研究区土地总面积的38.86%;扩展速度将会从2009—2014年的年均增长39.06 km2降低到2024—2029年间的年均增长6.28 km2,表明随着经济的发展,到后期城镇村建设用地的扩张会从以外延式扩展为主转变为内涵挖潜。从图3可以看出,城镇村建设用地逐步由北向南扩展,大林镇、籍田镇、永兴镇和煎茶镇是城镇村建设用地重点开发的地区。耕地用地到2029年将减少到391.7 km2,占总面积24.82%,被城镇村建设用地取代,成为面积第二大类型,表明随着天府新区经济社会的快速发展,城镇化水平逐年提高,都市经济圈集聚效应凸显,耕地保护和生态建设力度加大,结合考虑天府新区建设主要在丘岗地区开展,地形较复杂,在土地供给有限的情况下,建设用地供需矛盾将更加突出。由于天府新区地处都江堰灌区的核心地带,是四川省耕地质量最好的区域和全国著名的粮、油、生猪生产基地,政府对耕地的增补主要集中在双流黄龙溪片区、双流太平片区和简阳龙泉山片区,不仅更加注重土地资源利用结构的调整优化,切实保护耕地资源,而且致力提高土地资源利用率和土地质量,使得土地生态环境得以改善,土地的优化利用得到保证,进一步推动天府新区经济建设的跨越式发展。湿地类型总面积从2014年的81.93 km2增加到了2029年的88.64 km2,表明天府新区生态建设的理念贯彻始终,结合资源节约型和环境友好型社会的建设指导思想,面对天府新区加快发展的建设需求,更应注重协调土地利用与生态环境的保护,着力建设城乡一体化、全面现代化、充分国际化的生态田园城市风貌,从而促进人与自然的和谐相处。园地面积和林地面积均呈减少趋势,减少数量维持在政府基本农田保护面积范围内,发展天府新区,既要立足科学发展观,正确把握科学发展与资源配置的内在规律,又要积极探索土地利用新模式,妥善处理社会发展与耕地保护间的关系,以确保土地资源的可持续利用。

表5 天府新区2009-2014年土地利用转移概率矩 %

表6天府新区土地利用变化的马尔科夫过程预测

类型2009年面积/km22014年实际值/km2增减比例(与2009年比较)/%2019年实际值/km2增减比例(与2019年比较)/%2024年实际值/km2增减比例(与2024年比较)/%2029年实际值/km2增减比例(与2029年比较)/%草地1.411.30-7.811.26-2.891.20-4.941.10-8.30城镇村及工矿用地229.55424.8485.08526.2623.87581.8110.55613.215.40河流水面15.1315.351.4515.943.8316.573.9717.203.80水工建筑用地4.074.203.194.261.444.290.694.310.47交通运输用地32.3950.6956.5064.0726.3974.0115.5281.5810.23景观水面0.470.6844.680.9539.241.1016.181.4229.09林地172.76166.00-3.91152.43-8.17141.07-7.46132.72-5.90滩涂0.970.72-25.770.63-12.330.47-25.540.470.00坑塘水面30.3928.38-6.6128.560.6429.041.6729.351.07水库水面31.4532.603.6634.054.4535.183.3235.892.02耕地710.00533.64-24.84453.99-14.93412.38-9.17391.70-5.00园地349.41319.60-8.53295.60-7.51280.88-4.98269.05-4.20

4 结 论

(1) 近30 a间,天府新区城镇村建设用地上升幅度巨大,扩张成为可与耕地面积比肩的土地利用类型。湿地类型持续增长,增长幅度较小。园地、林地、草地等用地类型均持续减少,主要流出转化为城镇村建设用地和交通用地。从转移矩阵来看,城镇村建设用地大部分来源于耕地,小部分来源为园地,湿地类型绝大部分来源于耕地,进一步表明在发展建设中,要加强基本农田的保护。其中林地、园地和耕地3类用地类型间的相互转化较多,也说明政府注重农业结构内部的调整,促进了天府新区土地资源的可持续利用。

(2) 根据模拟预测得出,数量上,城镇村建设用地将在十五年后成为天府新区占地面积最大的土地利用类型,但其扩张速度逐渐减缓;耕地、林地、园地和草地面积虽持续减少,均维持在政府限定的保护数目范围之内。湿地类型面积持续增加,呈现出天府新区较好的生态保护态势。空间上,城镇村建设用地不断向南扩张,直管区中部和南部成为主要扩张区;耕地主要增补在双流黄龙溪片区、双流太平片区和简阳龙泉山片区,整体数量呈下降趋势;河流和水库等湿地类型均在原有位置扩大;林地和园地在原有位置减少,空间上无明显迁移。

土地利用变化是一个复杂的过程,它不仅受自然因素的影响,而且还受社会经济发展、人类活动和政府政策等不确定因素的影响。CA_Markov模型,虽然由各土地利用类型的约束条件来确定其元胞转换规则,但却缺乏对社会和经济因素的综合探讨。考虑到数据来源于人机交互遥感解译,在精度上会对模拟预测结果有一定得限制[20],因此在接下来的研究中,会综合考虑自然因素与社会因素对土地利用变化共同产生的影响,进一步提高模型的精度和可靠性。

本研究仅仅基于当前的土地利用现状来动态模拟未来土地利用变化,对生态环境保护、政府政策等对城市规划发展可能造成影响的不同情景却未被考虑,从而未能更全面地模拟预测不同情景下土地利用的空间变化。在进一步的研究中,不仅可以尝试通过添加权重要素,建立多个不同的影响因子和不同决策者共同作用下的土地利用模型,还可设置不同情景来制定约束性条件,产生更加全面合理的模拟预测结果,以期在一定程度上对天府新区的土地利用规划和可持续发展提供科学依据。

参考文献:

[1]吴未,张敏,许丽萍,等.土地利用变化对生境网络的影响:以苏锡常地区白鹭为例[J].生态学报,2015,35(14):4897-4906.

[2]马晓哲,王铮.土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展[J].生态学报,2015,35(17):5898-5907.

[3]摆万奇,赵士洞.土地利用和土地覆盖变化研究模型综述[J].自然资源学报,1997,12(2):169-175.

[4]Halmy M W A, Gessler P E, Hicke J A, et al. Land use/land cover change detection and prediction in the north-western coastal desert of Egypt using Markov-CA[J]. Applied Geography, 2015,63:101-112.

[5]霍明明,张轶莹,陈伟强.基于CA-Markov的土地利用变化及预测研究:以巩义市鲁庄镇为例[J].中国农学通报,2015,31(12):279-284.

[6]王军,顿耀龙.土地利用变化对生态系统服务的影响研究综述[J].长江流域资源与环境,2015,24(5):798-808.

[7]华文剑,陈海山,李兴.中国土地利用/覆盖变化及其气候效应的研究综述[J].地球科学进展,2014,29(9):1025-1036.

[8]Liu J Y, Liu M L, Zhuang D F, et al. Study on spatial pattern of land-use change in China during 1995—2000[J]. Science in China: Series D,2003,46(4):373-384.

[9]IGBP Secretariat. GLP(2005)science plan and implementation strategy[R]. Igbp Report No, 2005.

[10]Turner B L, Lambin E F, Reenberg A. The emergence of land change science for global environmental change and sustainability[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007,104(52):20666-20671.

[11]Hulst R. On the dynamics of vegetation: Markov chains as model of succession[J]. Vegetation, 1979,40:3-14.

[12]Balzter H. Markov chain model for vegetation dynamics[J]. Ecological Modeling, 2000,126:139-154.

[13]Pastor J, Sharp A, Wolter P. An application of Markov model to the dynamics of minnesota′s[J]. Journal of Forest Research, 2005,35:3011-3019.

[14]Al-shalabi M, Billa L, Pradhan B, et al. Modelling urban growth evolution and land-use changes using GIS based cellular automata and SLEUTH models: the case of Sana'a metropolitan city, Yemen[J]. Environmental Earth Sciences, 2013,70(1):425-437.

[15]王友生,余新晓,贺康宁,等.基于CA-Markov模型的藉河流域土地利用变化动态模拟[J].农业工程学报,2011,27(12):330-336.

[16]井云清,张飞,张月.基于CA-Markov模型的艾比湖湿地自然保护区土地利用/覆被变化及预测[J].应用生态学报,2016,27(11):3649-3658.

[17]吴晶晶,田永中,许文轩,等.基于CA-Markov模型的乌江下游地区土地利用变化情景分析[J].水土保持研究,2017,24(4):133-139.

[18]徐昔保.基于GIS与元胞自动机的城市土地利用动态演化模拟与优化研究[D].兰州:兰州大学,2007.

[19]许小娟,刘会玉,林振山,等.基于CA-MARKOV模型的江苏沿海土地利用变化情景分析[J].水土保持研究,2017,24(1):213-218.

[20]张杰,周寅康,李仁强,等.土地利用/覆盖变化空间直观模拟精度检验与不确定性分析:以北京都市区为例[J].中国科学,2009,39(11):1560-1569.