综合收益披露改革与管理层盈余操纵

黄 志 雄

(浙江财经大学 会计学院,浙江 杭州 310018)*

一、引 言

综合收益信息披露列报改革的争议是20世纪会计界的重要议题。虽然披露综合收益的呼声一直存在,但国际上真正要求在利润表中披露其他综合收益还只是近期现象。综合收益信息有效识别并衡量了所有企业创造的价值活动,将价值创造活动和业主投资和分配活动区别开来,因此理论上综合收益相对于净利润能为定价提供更多信息[1],并且衍生出其他有益后果,例如明晰财务报表间的内在勾稽关系,帮助投资者和管理层重视所有有助于价值创造的活动,抑制管理层进行盈余管理的动机。综合收益列报模式的确定也是一波三折,早期通过权益变动表、利润表和综合收益表中进行选择性披露[2],到后期的利润表和综合收益表中披露具体构成,都是经历了大范围的争论。2014年中国会计准则财务报告列报修订中规定在利润表中增列其他综合收益具体项目也是妥协的结果。

虽然综合收益列报模式的确定正式将综合收益及其具体构成盈余信息摆在了台面上,但是受限于对综合收益认知的局限性以及传统利润决策的惯性,导致相关学术研究依旧没有对综合收益的实践应用展开拓展性研究,而是着重关注综合收益及其构成的价值相关性[3,4]、持续性[5-8]、预测性[9,10]以及与净利润之间的信息增量差异[11,12],将两者处于比较相对立的位置,从而促使综合收益信息在管理层业绩评价与盈余管理活动中的应用缺位。

本文利用综合收益列报改革契机,研究综合收益列报改革对管理层业绩评价与盈余管理活动的影响,关注在综合收益列报改革下,企业盈余管理活动的新趋势和手段。

二、文献回顾与理论分析

管理层通过其他综合收益损益结转来实现业绩操纵隶属于真实盈余管理活动的范畴。已有研究指出真实盈余管理活动的手段包括:R&D缩减、广告和业务招待费等自由支配费用[13],销售折扣和信用回款期限[14,15],过度生产与存货挤压[16]以及改变资产和有价证券的最佳出售时间点[15]。

相对于通过应计盈余管理来进行业绩操纵,利用其他综合收益结转损益则更加便捷。企业只需要出售持有的可供出售金融资产,就能够大量确认以前年度和当期实现的公允价值变动损益,从而将其他综合收益结转到净利润之中。而应计盈余管理大多只是推迟费用或提早确认收入的时间点,并且容易受到审计等外部监管机构的监督等限制。因此,在有条件实施其他综合收益损益结转的企业中,综合收益列报改革前应计盈余管理的偏好可能会较低。

鉴于这一真实盈余管理手段损益结转的主观性和随意性,综合收益披露列报修订应运而生,催生了其他综合收益具体项目与净利润在同一表中进行比较列示。国外学者[6]认为综合收益信息列示脏盈余有利于反映报表间的勾稽关系和减少管理层的操纵[7]。Linsmeier(1997)[5]还论述了综合收益具体项目列报对于管理层的自律作用,综合信息的披露有助于管理层重视所有影响股东利益的经济活动。因此,其他综合收益具体项目的列报很大程度上将以往依靠损益结转来进行真实盈余管理的企业暴露在公共环境下,使得外部信息使用者能够以低成本识别此调整。那么综合收益具体构成披露是否提高了IASB所期望的不同盈余来源信息间透明度,即净利润与其他综合收益之间的盈余信息更加清晰,是否会促使企业在应计盈余管理中作出调整以应对其他综合收益结转损益导致的损失?我们认为管理层可能会通过净利润内部盈余操纵,即提高应计盈余管理来弥补这部分损益结转披露所造成的业绩操纵渠道空间损失。尤其对于不同企业对象而言,其他综合收益中可供出售金融资产潜力较大的企业,更加有概率调整提高应计盈余管理来进行应对。并由此提出如下假设:

假设1a:其他综合收益结转能力越大,应计盈余管理程度越低。

假设1b:损益结转能力越大的企业,综合收益列报改革越有可能增加应计盈余管理程度。

除了应计盈余管理活动之外,真实盈余管理剩余手段同样是重要的业绩操纵途径。已有研究发现应计盈余管理与真实盈余管理两者之间存在显著的替代、互补关系。但是应计盈余管理本质是通过会计估计与会计政策的变更选择来提前或推迟业绩,并不影响企业未来整体业绩与现金流,只是改变了会计核算确认的期间,容易受到外部监管机构的识别与调整。虽然由于早期外部监管方式匮乏与处罚力度不足,企业管理层可以低成本地采用会计估计和会计政策的调整。但是随着近年来证监会和交易所对于管理层盈余管理和舞弊的打击力度提升,企业管理层进行传统应计盈余管理活动的难度越来越大,将应计盈余管理幅度被限定在了一定程度之内。而真实盈余管理活动则是通过扭曲操纵企业正常经营活动中的销售、生产以及费用使用行为,人为偏离企业正常经营活动来实现业绩操纵的目的,具有更高的隐蔽性和识别成本。

因此,综合收益列报改革提高了净利润和其他综合收益之间的盈余透明度,将不同层级间损益结转的业绩操纵方式清晰的列示在了同一张利润表之内,抑制了管理层对于有价证券的真实盈余操纵动机,但是也有可能通过其他剩余真实盈余管理活动来实现其业绩操纵目的,包括销售操控、费用操控和生产操控等手段。由此我们提出如下假设:

假设2a:其他综合收益结转能力越大,剩余真实盈余管理程度越低。

假设2b:损益结转能力越大的企业,综合收益列报改革增加剩余真实盈余管理的可能性越高。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

以2011-2015年为样本期间,研究综合收益列报改革是否改变了管理层盈余操纵的行为方式。此外考虑到金融业是其他综合收益的主要发生行业,只剔除了财务数据不可获得的企业,最终得到9313个企业年度有效样本。为了消除异常值存在的影响,对样本进行了1%分位内Winsorize处理,其他综合收益具体项目中的“可供出售金融资产公允价值变动形成的利得和损失”数据手工摘自年报,剩余财务报表数据均来自于国泰安数据库。

(二)变量设定与描述性统计

1.变量设定

(1)被解释变量。应计盈余管理:国内外研究文献在度量应计盈余管理时广泛采用基于行业分类的修正Jones模型,相比于Jones模型,修正Jones模型在拟合中考虑了应收账款的变动,从而在实证检验中截面修正Jones模型在度量操控性应计利润方面表现更佳。因此,采用Jones模型和修正Jones 模型对样本数据进行分年度分行业回归,估计模型参数,计算操控性应计利润。具体模型如下:

NDAi,t=α1(1/Ai,t-1)+α2(ΔSalei,t-

ΔRevi,t)/Ai,t-1+α3(PPEi,t/Ai,t-1)

(1)

TAi,t/Ai,t-1=α1(1/Ai,t-1)+

α2(ΔSalei,t/Ai,t-1)+α3(PPEi,t/Ai,t-1)+εi,t

(2)

DAi,t=TAi,t/Ai,t-1-NDAi,t

(3)

修正Jones模型将总应计利润(TAi,t)划分为正常的非操控性应计利润(NDAi,t),以及盈余管理产生的操控性应计利润(DAi,t),通过估算正常的非操控性应计利润(NDAi,t)来倒挤出操控性应计利润(DAi,t)。其中总应计利润(TAi,t)等于净利润减去经营现金净额,Ai,t-1取公司i第t-1年末总资产,PPEi,t是公司i第t年年末的固定资产原值;ΔSalei,t是公司i第t年的营业收入变化,ΔRevi,t是公司i第t年的应收账款变化。对模型2采用分年度分行业进行拟合,将回归系数代入模型1中进而估算非操控性应计利润(NDAi,t),最后由模型3 计算出操控性应计利润(DAi,t)。

真实盈余管理:在度量真实盈余管理活动中借鉴了Roychowdhury(2006)的方法,将真实盈余管理活动划分为销售控制(提供异常的价格折扣或放宽信用条件)、生产操纵(过度生产)和费用操控(削减当期合理的费用支出)三类,逐个进行度量。在具体度量过程中采用Dechow等(1998)的模型分行业分年度来拟合的正常经营现金流(CFO)、正常生产成本(PROD)和正常操控性费用(DISEXP),然后以此为基准估算企业真实盈余管理活动中的异常经营现金流(ABCFO)、异常生产成本(ABPROD)和异常可操控性费用(ABDISEXP)。正常值拟合模型如下:

CFOi,t/Ai,t-1=a1(1/Ai,t-1)+

a2(Salei,t/Ai,t-1)+a3(ΔSalei,t/Ai,t-1)+εi,t

(4)

PRODi,t/Ai,t-1=a1(1/Ai,t-1)+

a2(Salei,t/Ai,t-1)+a3(ΔSalei,t/Ai,t-1)+

a4(ΔSalei,t-1/Ai,t-1)+εi,t

(5)

DISEXPi,t/Ai,t-1=a1(1/Ai,t-1)+

a2(Salei,t-1/Ai,t-1)+εi,t

(6)

其中公司第t年经营现金净流量(CFOi,t)、生产成本(PRODi,t)和操控性费用(DISEXPi,t)均采用第t-1年末总资产(Ai,t-1)进行了标准化处理。生产成本等于当期营业成本与当期存货变动之和。操控性费用包括销售费用与管理费用。ΔSalei,t是公司第t-1 年的营业收入变化。具体拟合过程中通过分年度分行业对模型分别进行估计,模型(4)、(5)、(6)中拟合的残差项就是公司当期的异常经营现金净流量(AbCFOi,t)、异常生产成本(AbPRODi,t)和异常操控性费用(AbDISEXPi,t)。

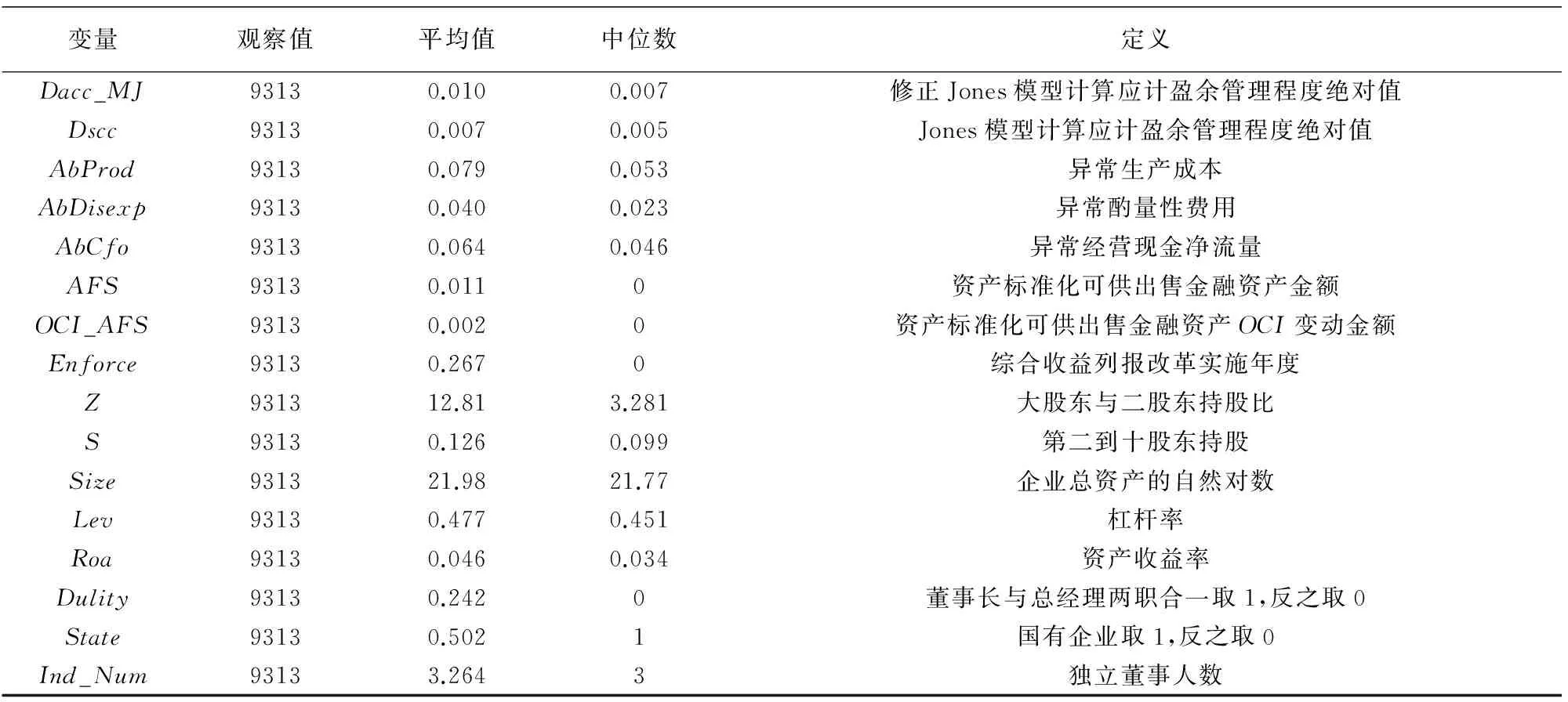

(2)解释变量。解释变量包括综合收益列报改革实施(Enforce)和可供出售金融资产额度(AFS),由于重点关注的是不同企业主体在综合收益列报改革实施前后的盈余管理行为差异和趋势,因此核心变量是可供出售金融资产额度(AFS)和综合收益列报改革实施(Enforce)的交互项(AFS×Enforce),即在准则修订后,持有可供出售金融资产操纵有价证券进行真实盈余管理潜力大的企业与对照企业的盈余管理活动异质性差异。为了加强实证结果的稳健性,本文同样在稳健性检验中用可供出售金融资产其他综合收益变动额(OCI_AFS)来替代。具体变量说明见表1。

(3)控制变量。企业盈余管理行为受很多因素的影响,本文参考Roychowdhury(2006)的研究在模型中加入了公司规模(Size) 、盈利能力(ROA)、资产负债率(Debt)、 大股东持股比例,大股东与第二股东持股比(Z),第二至第十大股东持股比(S),董事长总经理两职合一(Dulity)的控制变量。其中公司规模(Size)以上市公司年末资产总额进行衡量,对其取自然对数;资产负债率(Debt) 以上市公司年末负债总额与资产总额的比值衡量;盈利能力(ROA)以上市公司年末净利润与资产总额的比值衡量;取董事会中独立董事人数为控制变量,具体说明见表1。

表1 变量描述

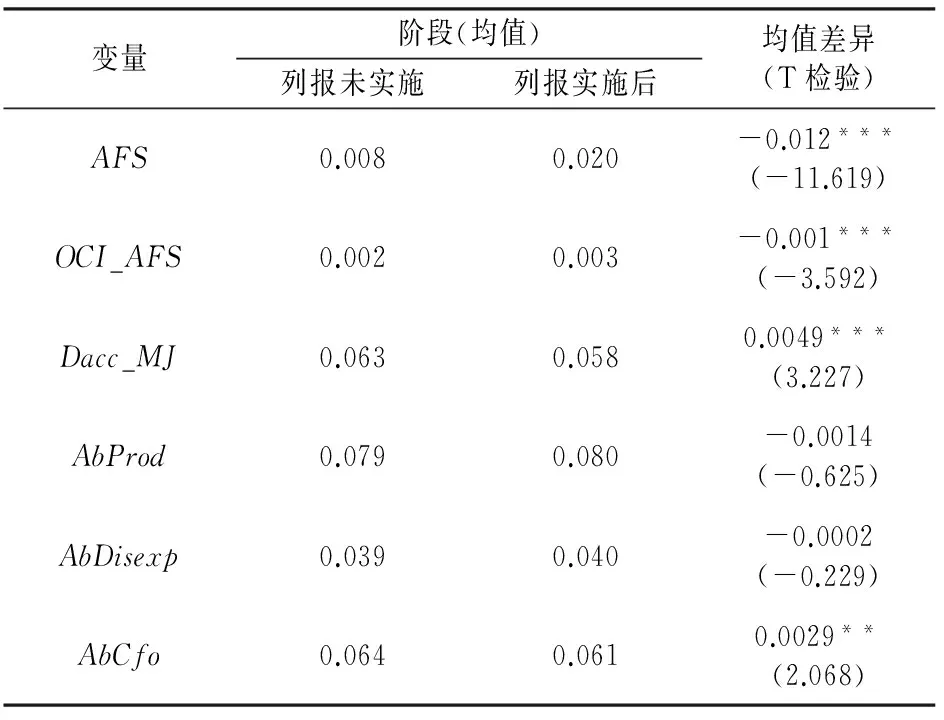

2.描述性统计。表2列示了修订的CAS30实施前后,可供出售金融资产净额、可供出售金融资产其他综合收益发生变动额以及应计盈余管理活动与销售、生产和费用真实盈余管理活动的均值和差分检验。通过横向比较,首先,发现准则实施前后可供出售金融资产净额均值(AFS)发生了显著性变化,为0.008(0.020),初步表明管理层在列报改革后保留了更大规模的可供出售金融资产;而且其他综合收益可供出售金融资产变动额0.002(0.003)同样在1%水平上显著,说明企业减少了当期可供出售金融资产结转幅度,再一次初步证明综合收益具体项目利润表列报披露后,管理层减少了有价证券可供出售金融资产的频率和规模。其次,CAS30综合收益列报改革实施前后应计盈余管理与销售真实盈余管理同样出现了显著性差异,企业应计和销售真实盈余管理整体效果随着列报改革下降,表明会计准则的修订与外部环境的监管有助于减少管理层业绩操纵。但是由于上述初步经验证据并没有区分实验组和对照组,上市公司中存在部分企业并不涉及可供出售金融资产以及其他综合收益变动的发生额。而且本文更加关心的是综合收益列报改革影响的主要对象,即持有大量可供出售金融资产和其他综合收益发生额的企业,与对照组在盈余管理活动中的行为比较差异。因此通过双重差分模型来进一步检验综合收益列报改革的实施效果和管理层盈余管理活动新趋势,能够提供更加准确和清晰的经验证据。最后,我们并没有发现费用和操纵生产异常费用在准则修订前后整体样本差异的初步经验证据。

表2 准则实施前后盈余管理活动趋势比较

(三)模型构建

针对上述假设的验证,本文构建了如下双重差分模型:

Earn_Managementi,t=a0+a1AFSi,t+a2Enforcei,t+a3AFSi,t×Enforcei,t+a4Zi,t

+a5Si,t+a6Sizei,t+a7Levi,t+a8ROAi,t+a9Dulityi,t+a10Statei,t+a11Ind_Numi,t+εi,t

(7)

其中双重差分模型(difference-in-difference,DID)多用于计量经济学中对于公共政策或项目实施效果的定量评估。此类模型主要解决异质性样本内生性问题,即不同组间样本在政策实施前可能存在事前差异,仅通过单一前后对比或横向对比的分析方法会忽略这种差异,继而导致对政策实施效果的有偏估计。因此,本文针对综合收益列报政策改革,区分了其他综合收益数额的样本差异(AFS)以及实施年度(Enforce),试图通过交互项(AFS×Enforce)来研究综合收益列报政策的真实效果。此外,Earn_Management代表了盈余管理活动中的应计盈余管理(Dacc_MJi,t)、异常经营现金净流量(AbCfoi,t)、异常生产成本(AbProdi,t)和异常操控性费用(AbDisexpi,t)。剩余变量如表2所示。

四、实证结果分析

(一)综合收益列报与应计盈余管理

表3列示了修订的CAS30实施前后管理层应计盈余管理活动的回归结果。其中回归(1)和(2)的准则实施变量(Enforce)显著为-0.015(0.010),表明当年综合收益列报准则修订从整体上提高了财务报告质量,抑制了管理应计盈余管理活动规模。相比于准则实施前,准则实施后企业管理层的应计盈余管理活动减少了1.5%(1%);此外可供出售金融资产净额解释变量(AFS)在1%水平上显著为-0.077(0.049),该系数的偏效应表明整体而言可供出售金融资产净额每提高1个百分点,管理层应计盈余管理幅度就要低7.7(4.9)个百分点,表明其他综合收益结转潜力越大,管理层应计盈余管理程度就相对越低,假设1a得到验证。交互项(AFS×Enforce)系数同样在1%显著为0.090(0.060),该系数偏效应表明准则实施后,可供出售金融资产净额越高的企业,应计盈余管理幅度提升越大,可供出售金融资产净额每提高1个百分点,准则实施后应计盈余管理幅度就提高9(6)个百分点。假设1b得到验证,综合收益列报修订改变了以往利用其它综合收益损益结转进行业绩操纵企业的应计盈余管理活动。

回归(3)和(4)的被解释变量是Jones模型计算出来的应计盈余管理(Dacc),用来检验前两个回归中采用修正Jones模型获得的应计盈余管理(Dacc_MJ)回归结果可靠性。发现可供出售金融资产净额解释变量(AFS)依旧显著为-0.058(0.031),即可供出售金融资产损益结转潜力越大,管理层应计盈余管理程度就相对越低;交互项(AFS×Enforce)系数同样在1%水平上显著为0.072(0.052),说明相对于可供出售金融资产净额越低的企业,综合收益列报改革迫使以往采用出售可供出售金融资产进行业绩操纵的企业管理层作出了调整,通过调整应计盈余管理活动幅度来分担其他综合收益损益结转披露所造成的业绩操纵渠道空间损失。

表3 综合收益列报改革与应计盈余管理

注:括号里数值为t值,***、**、*分别表示系数在1%、5%、10%水平下显著。

对于剩余控制变量而言,回归(2)与(4)中大股东与二股东持股比(Z)和第二到十股东持股比例(S)都在1%水平上显著为负,说明股权制衡越高,管理层应计盈余管理活动越低。由于我国公司治理中存在大股东控制的现状,第一代代理问题突出,而第二股东持股比例越高,股权越分散越能够发挥监督制衡作用,从而抑制大股东与管理层进行应计盈余管理损害中小股东利益。独立董事人数(Ind_Num)在1%水平上显著为负,表明董事会中独立董事越多,在监督和抑制应计盈余管理活动中的作用越强。

(二)综合收益列报与真实盈余管理

综上研究发现,综合收益列报改革将以往依靠其他综合收益损益结转来进行真实盈余管理的企业暴露在公共环境下,使得外部信息使用者能够以低成本识别此调整,促使企业管理层重新加大了应计盈余管理的幅度。但是随着外部监管以及公司内部董事会治理的加强,应计盈余管理往往被限定在一定幅度内,更多地是依靠隐蔽性更强,在整个会计年度都可实施的真实盈余管理手段。因此,在本部分我们进一步检验了真实盈余管理手段中的剩余方式,包括销售控制、生产操纵和费用操控行为。

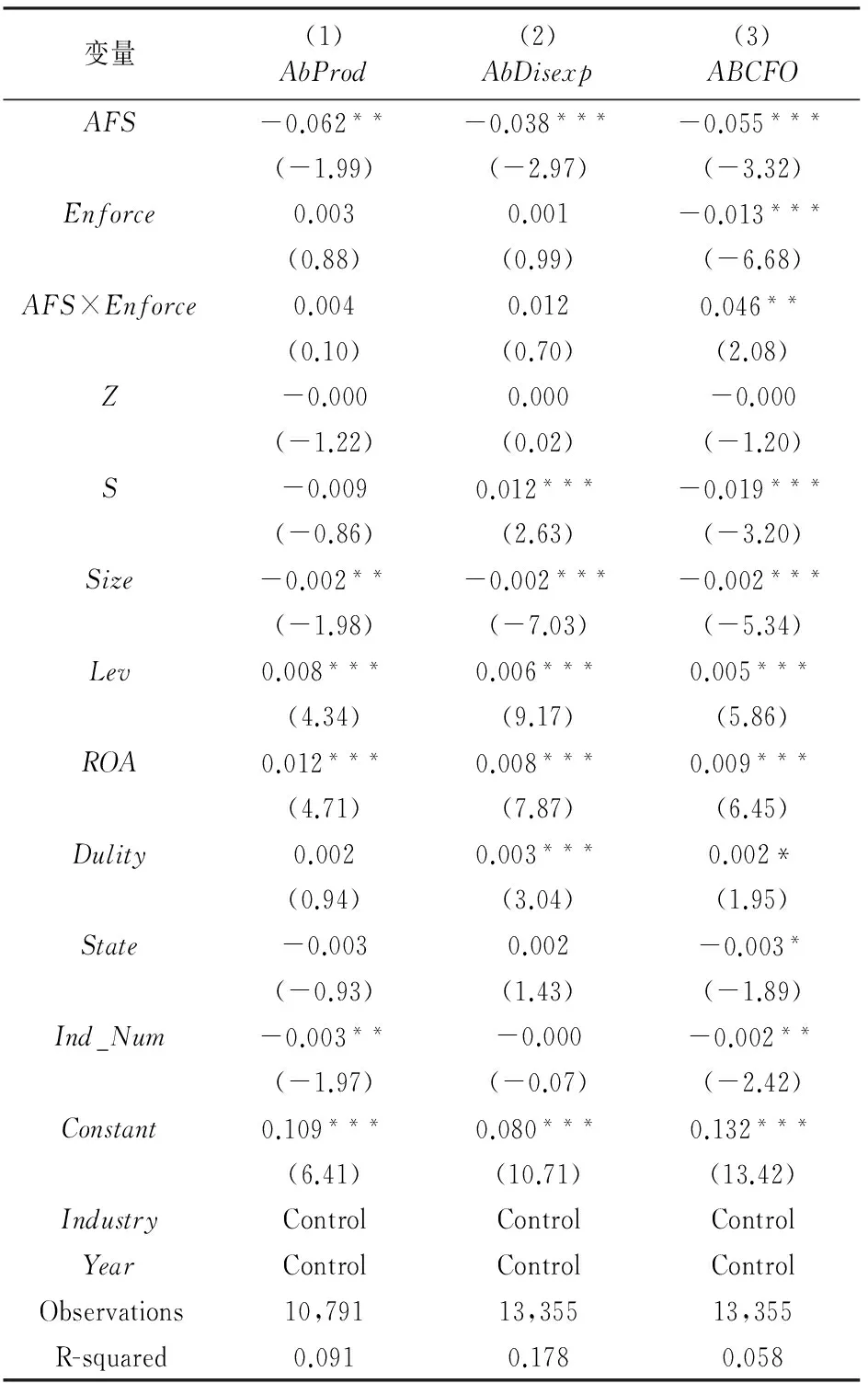

表4列示了综合收益列报披露改革前后,销售控制、生产操纵和费用操控的真实盈余管理经验证据。在三列回归中可供出售金融资产净额(AFS)解释变量的系数均在5%水平上显著为负,表明整体而言可供出售金融资产净额每提高1个百分点,管理层销售控制、生产操纵和费用操控的真实盈余管理幅度就分别要低6.2、3.8和5.5个百分点,表明其他综合收益结转潜力越大,管理层销售控制、生产操纵和费用操控的真实盈余管理程度就相对越低。即通过可供出售金融资产进行真实盈余操纵抵消了管理层采用剩余盈余管理手段的动机,假设2a得到验证;核心交互变量(AFS×Enforce)系数仅在回归(3)销售控制真实盈余管理手段中显著为正,意味着在可供出售金融资产损益结转渠道详细披露后,管理层将部分盈余管理指标转移到了销售控制手段上,而没有采用生产操纵和费用操控等真实盈余管理活动。可供出售金融资产净额每提高1个百分点,准则实施后异常经营现金净流量真实盈余管理幅度就提高4.6个百分点,即可供出售金融资产净额损益结转能力越大的企业,综合收益列报改革实施后增加了销售控制真实盈余管理程度,假设2b得到部分验证。

表4 综合收益列报改革与真实盈余管理

注:括号里数值为t值,***、**、*分别表示系数在1%、5%、10%水平下显著。

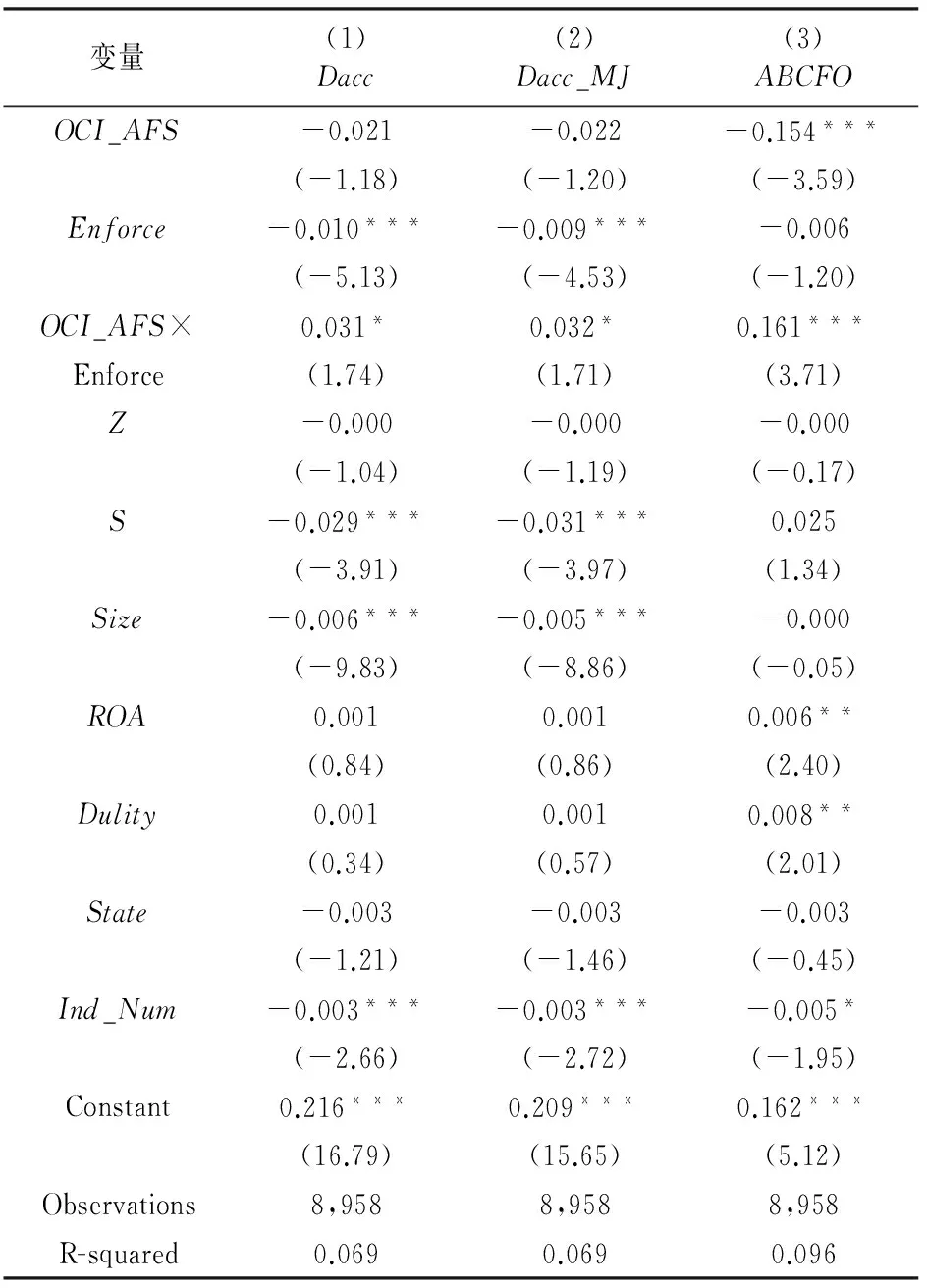

五、进一步分析

在进一步检验中,针对可供出售金融资产其他综合收益变动额(OCI_AFS)进行回归分析,从而保证研究结果的稳健。表5列示了相关回归结果。回归(1)和(2)中可供出售金融资产当期其他综合收益变动额和准则实施交互项(OCI_AFS×Enforce)系数均在10%水平上显著为0.031(0.032),表明综合收益列报改革后,可供出售金融资产当期其他综合收益变动额越高,即管理层未进行可供出售金融资产OCI损益结转的金额越大,应计盈余管理活动幅度就越高。进一步证明了假设1b,管理层放弃了大规模可供出售金融资产损益结转进行盈余操纵方式,转而通过应计盈余管理来进行业绩操纵。回归(3)交互变量系数在1%水平上显著为0.161,进一步说明在可供出售金融资产损益结转渠道详细披露后,管理层通过销售控制真实盈余管理手段来进行业绩的调整,真实盈余管理活动趋势明显。上述实证结果与基本回归类似,在使用可供出售金融资产当期其他综合收益变动额进行变量替代时,综合收益列报改革的实施效果,以及管理层盈余管理活动变动和趋势类似,从而增强了经验证据的可靠性。

表5 进一步分析

注:括号里数值为t值,***、**、*分别表示系数在1%、5%、10%水平下显著。

六、结论与建议

本文以2013年综合收益列报披露改革作为研究契机,对比分析了企业盈余管理活动在列报改革前后的变化与新趋势,得出以下研究结论:(1)综合收益信息列报披露改革前,其他综合收益结转损益潜力越大的企业,管理层通过应计盈余管理,以及销售控制、生产操纵和费用操控的真实盈余管理程度就相对越低,即采用可供出售金融资产进行真实盈余操纵的便利性抵消了管理层采用其他盈余管理手段的规模;(2)综合收益信息列报改革促使那些以往采用其他综合收益损益结转操纵业绩的企业管理层,开始大幅度增加应计盈余管理和销售异常现金流真实盈余管理活动,以达到改善业绩,弥补净利润和其他综合收益盈余信息透明度提高所带来的损失。

本文的结论揭示了综合收益列报改革后企业经营管理活动中存在的问题,针对以往通过出售有价证券结转损益的企业,提出从外部监管机构以及企业内部董事会角度加强对管理层应计盈余管理与真实盈余管理中异常销售活动的监督。随着财务报告列报改革,高质量财务报告开始发挥作用,管理层进行业绩操纵盈余管理的难度不断增大。通过改变企业正常经营活动来达到粉饰经营业绩的目的,盈余管理活动开始进入深层次,更加隐蔽的阶段。在下一阶段的研究中针对综合收益及其具体项目在业绩评价中的认知和潜在作用将成为重点。上述研究结论丰富和深化了高质量会计准则与管理层盈余管理活动领域的研究文献,有助于提高盈余信息列报间勾稽关系和透明度对应计与真实盈余管理行为及其经济后果的理解,对进一步修订高质量会计准则和针对性抑制管理层盈余管理活动提供指引和借鉴,并对改善管理层制衡监管机制具有一定的参考意义。

参考文献:

[1]Ohlson J A.Earnings,book values, and dividends in security valuation[J].Contemporary Accounting Research,1995,41(11): 161-182.

[2]Ress L L,Shane P B. Academic research and standard-setting:the case of other comprehensive income[J]. Accounting Horizons, 2012,26(4):789-815.

[3]Chambers D, Linsmeier T J, Shakespeare C,et al. An evaluation of SFAS no. 130 comprehensive income disclosures[J]. Review of Accounting Studies, 2007(12): 557-593.

[4]Kanagaretnam K, Mathieu R, Shehata M. Usefulness of comprehensive income reporting in Canada[J]. Journal of Accounting and Public Policy, 2009,28(4):349-365.

[5]Linsmeier T J, Gribble J, Jennings R G, et al. An issues paper on comprehensive income[J]. Accounting Horizons, 1997,11(2): 120-126.

[6]Baker R. Reporting financial performance[J].Accounting Horizons,2004, 18(2):157-172.

[7]Biddle G C, Choi J H.Is comprehensive income useful[J]. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 2006, 2(1): 387-405.

[8]徐姣,何凤平,孙倩.上市公司股权结构对盈余管理影响研究——以长江经济带上市公司为例[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2016(6):88-96.

[9]王鑫.综合收益的价值相关性研究——基于新准则实施的经验证据[J].会计研究, 2013 (10):20-27.

[10] 黄志雄.其他综合收益、分析师预测与决策价值[J].财经理论与实践, 2016,37 (5):45-52.

[11] 杨克智. 其他综合收益、信息透明度与盈余管理[J].中央财经大学学报,2016,45(8):35-44.

[12] 张志红,孙茜. 综合收益列报、估值判断和盈余管理识别的实验研究——基于评估师认知视角[J]. 财经理论与实践, 2016, 37(3):77-82.

[13] Cohen D A, Zarowin P. Accrual based and real earnings management activities around seasoned equity offerings[J]. Journal of Accounting and Economics, 2010,50 (1) : 2-19.

[14] Graham J , Harvey R, Rajgopal S. The economic implications of corporate financial reporting[J]. Journal of Accounting and Economics, 2005, 40(13): 3-73.

[15] Roychowdhury S. Earnings management through real activities manipulation[J]. Journal of Accounting and Economics, 2006, 42(3): 335-370.

[16] Feltham J, Ohlson J A. Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities[J]. Contemporary Accounting Research, 1995, 11(2): 689-731.