医疗保险付费对医生诊疗行为的激励约束效果

——经济学解释与政策机制

廖藏宜

(清华大学 医院管理研究院,广东 深圳 518055)

一、引 言

相较于标准竞争性市场,医疗服务市场的信息存在很大差异,这种差异主要表现为:首先,患者对医疗信息缺乏专业性常识。其次,医生作为医疗信息的生产方,存在隐瞒真实信息的可能性。最后,对于同一病患的诊疗,不同医生所开处方不同,没有统一的衡量标准甄别诊疗方案的合理性。上述差异导致了医疗服务的复杂性,导致了医患保三方间的信息不对称,容易引发医生诱导需求现象,增加患者看病负担,造成医疗费用不合理增长,这是医疗服务领域市场失灵的重要表现。医生诱导需求问题是医疗服务领域由信息不对称产生的典型性道德风险问题[1]。由于医生具备专业性医学知识,在诊疗方案制定过程中,医生掌握了全部诊疗信息,患者没有能力或不能完全甄别处方、用药、检查等方面的合理性,医生容易诱导患者过度消费医疗服务行为,从而产生过度检查、大处方、“小病大治”、过度用药等医生诱导需求问题[2-3]。加之医疗服务效果具有不确定性,患者难以从结果反推医生作为代理人的行为,这为医生诱导需求行为提供了“避风港”[4]。

医生诱导需求问题带来的消极影响很明显:一方面,公立医院或医生过度诊疗、开大处方,额外增加了医疗服务供给量,如若医疗保险基金全额或部分承担患者的医疗费用,则会造成医疗保险基金的过度使用,拉动医疗费用的不合理增长,如若由患者个人承担医疗费用,则会增加患者的诊疗负担,造成“看病贵”问题,损害了医疗服务的公平性;另一方面,也不能保障医疗服务质量。因此,如何规范医生的合理诊疗行为成为政府规制市场失灵的重要内容。

在无医疗保险约束条件下,医生凭借对患者健康状况诊断、治疗和康复的信息优势,容易诱发过度需求的道德风险问题,从而导致医疗资源的浪费和医疗费用的不合理增长。因此,在公立医院治理过程中,医疗保险作为付费方需要通过合理的付费机制对医生的诊疗行为进行正向激励与行为约束,以实现控费与保障医疗服务质量的治理目标。一方面,通过医疗服务费用支付,正向激励医生的适度医疗服务,确保诊疗质量,提高医生的努力程度,最大限度地保持医生成本—效用的均衡;另一方面,通过合理的付费机制设计规范医生的诊疗行为,缩小诱导需求行为的发生空间,引导合理用药,以遏制医疗费用不合理增长带来的消极影响。

我国始于2009年的“新医改”意在解决医疗领域存在的上述问题,“新医改”方案提出要强化医疗保险对医疗服务的监控作用,完善付费制度,积极探索实行按人头付费、按病种付费、按总额预付等方式,建立激励与惩戒并重的有效约束机制。2016年,人力资源和社会保障部提出进行“医疗、医疗保险、医药”“三医联动”改革,发挥医疗保险对医方的激励约束作用,全面推进付费总额控制,积极推动病种分组付费(DRGs)的应用。但从已有改革效果看,虽然已经实现了“全民医疗保险”的制度保障目标,“全民医疗保险”体系提高了制度覆盖范围和制度范围内的报销比重,一定程度上缓解了居民的“看病贵”问题。但医疗保险管理效率低下,激励约束功能不足,医疗费用不合理增长、药价虚高、过度检查等问题仍然严重。2016年,我国卫生总费用达到6.63万亿元,增长13.1%,其中个人卫生现金支出占比达28.8%,在个人卫生费用结构性支出中,医院次均门诊药费占45.5%,人均住院药费占34.6%[5]。如何控制医疗费用不合理增长,规范过度用药、过度检查等不合理诊疗行为,降低居民的看病负担,仍然是当前深化医改阶段需要着重解决的重要问题。

因此,本文基于国家推动“三医联动”及医疗保险支付方式改革的政策背景,将从学术层面论证医生诱导需求的行为动机,测度当前所实施的不同医疗保险付费方式对医生的激励约束效果,从制度变迁视角分析医疗保险付费方式的演进规律,进一步从政策机制层面设计合理的医疗保险付费方式,以为当前推进医疗保险支付方式改革提供有益的政策借鉴。

二、医生诱导需求行为的经济学解释

(一)医生诱导需求行为的理论模型

对于医生诱导需求行为,根据经典埃文斯模型利润最大化的理论机理,*经典埃文斯模型是宏观经济、数理经济、博弈论等领域中,研究垄断者动态最优化问题的一个经典模型,其理论机理详见蒋中一,凯尔文·温赖特.数理经济学的基本方法(第4版)[M].刘学,顾佳峰译,北京:北京大学出版社,2006.420-423。本文将医生诱导需求行为的理论模型设为:

maxU=U(Y,I)

(1)

Y=N×[P1×Q1(i1)+P2×Q2(i2)]+K

(2)

I=N×(i1+i2)

(3)

式(1)为医生的目标函数,医生诱导需求效用U是Y和I的函数,Y为医生的收入,I为医生的总诱导。假设医生收入越高,其受诱导程度越低,对应的医生效用越大。因此,可以得到U对Y和I的一阶和二阶偏导数分别满足如下条件:UY<0,UYY<0,UI<0,UII<0。

式(2)为医生的收入函数,N为接受诊疗患者的人数;P1和P2分别为每单位医疗服务Q1和Q2所带来的边际利润,不同的医疗服务所带来的边际利润不同;Q1和Q2为诱导医疗服务量,分别为单个诱导行为i1和i2的函数,且都满足Q′>0,Q″<0的条件。由于公立医院是事业单位,医生的收入结构中有一部分来自政府补偿,比如基本工资和科研经费等,这个因素对医生行为的影响较大,所以引入变量K表示政府的补偿收入。因此,式(3)是医生总诱导量I的函数。

由一阶条件可得医生效用最大化的必要条件如下:

P1×Q1′(i1)=P2×Q2′(i2)=-UI/UY

(4)

(二)医生诊疗行为的经济学解释

根据上述医生诱导需求行为的理论模型及其效用最大化的必要条件,可以从经济学视角对医生的诊疗行为选择进行推导解释。

第一,在式(2)和式(3)中,假设医生的接诊精力有限,当P1、P2和K不变,医疗服务量Q增加时,医生所能接诊的患者人数N减少,收入Y和总诱导I亦会减少。由此,U对Y和I的一阶偏导数UY和UI增大,-UI/UY从而变小。在式(4)效用最大化目标下,若Q′(i)减少,则必有单个诱导行为i增加,从而导致医疗服务量增加。因此,作为理性经济人,医生在追求自身效用最大化的过程中,理论上会存在过度提供医疗服务量的行为动机。第二,当P1和P2不变,政府补偿K减少时,UY也会减少。为了弥补自身效用损失,医生会增加医疗服务量Q的提供,以保持-UI/UY最大化。因此,政府补偿不足将会增强医生增加医疗服务量的行为动机,从而产生诱导需求行为。第三,当边际利润P1

可以根据现实中医生选择高价药品和医疗服务项目做进一步的诱导行为分析。

1.公立医院的政府补偿不足

2.药品或医疗服务项目存在边际利润差

若药品边际利润存在明显差异,即P1

以上分析对我国解决医方诱导需求行为的政策启示为:在深化公立医院改革过程中,为了破除“以药养医”,单一推行“医药分开”、取消“药品加成”、抑制过度检查等政策,难以从根本上切断药品和高价医疗服务项目与医生收入之间的联系,只要存在单一医疗服务量间的边际利润差,就会产生医生诱导需求。同时,这也对我国公立医院改革提出了综合治理要求,医疗、医药与医疗保险改革政策要协同推进,需要建立内部治理和外部治理机制,将利益关联方置于大框架内进行协同式改革,以实现真正的“三医联动”。

三、医疗保险付费对医生诊疗行为的激励约束效果分析

鉴于无约束条件下,医生会存在诱导需求的行为动机,对于如何规范医生的诊疗行为,在“三医联动”中,医疗保险作为第三方可以发挥引擎作用,通过付费的激励约束机制,引导医生进行合理诊疗。医疗保险付费方式可分为后付制和预付制两种,后付制的主要形式是按服务项目付费,预付制的主要形式有总额预付、按人头付费和按病种付费等。本文借鉴王苏生等[6]的数理演绎逻辑,分不同的逐利偏好来测度按项目付费和预付制对医生诊疗行为的激励约束效果。

(一)医患保三方的效用函数

假设医疗服务市场上只有一种疾病,医生有能力通过制定合理的诊疗方案恢复患者的健康状态,患者参加社会医疗保险,医疗保险向医院支付参保患者在诊疗过程中产生的全部医疗费用。

1.公立医院医生的效用函数

卫生经济学认为,医生的诊疗行为是对患者的健康产出过程,该过程医生的投入要素有两种[7]:人力资本,包括医生的教育成本投入、在职培训投入、临床经验积累与劳务付出,可以用医生的努力程度来度量。医疗资源,包括医院场地、检查设备、病床和药品等。

医生的产出要素则是医疗服务质量,可以用患者的健康改善程度来度量[8],医疗服务质量越高,患者的健康改善状况就越好。因此,医生的健康生产函数可表示为医疗服务质量的函数,即:

传统的数学教学模式的单一性比较强,整体数学教学课堂的方式比较简单,很容易形成一种枯燥乏味的学习氛围,这对正处于创新意识发展的小学生来说,其不良影响程度比较高,会严重抑制学生的好奇天性,使得学生丧失了对数学知识的学习兴趣以及热情。缺乏了热情,学生就很难对数学这门课程产生良好的兴趣,我们都说“兴趣是最好的老师”,没有兴趣,数学课程的教学将会再次变成传统教学中的填鸭式教学。面对这种情况,教师可以考虑在课堂教学的过程中穿插性的将一些同教学内容相关的游戏引入进来,这样一来课堂的气氛就会得到一定程度的缓解,学生也可以得到学习热情与学习兴趣的有效激发,进而产生想要学习数学的愿景。

q=q(m,e)

(5)

其中,m为改善患者健康状况所需的医疗资源投入量,且m∈[0,m+],m+指医生诊疗某种疾病所能投入的最大医疗资源量,超过m+会产生对患者健康改善的负向影响或诱导需求给患者带来的负效用[9]。e为医生诊疗的努力程度,且e∈[0,e+],e+指医生所能投入的最大诊疗水平。

由于健康生产要素投入的结果是改善患者的健康程度,所以q∈[0,q+-q-],q+为患者没有患病时的健康状态或接受治疗方案后能恢复到的最佳状态,q-为患者的疾病程度,即有q(0,0)=0,q(m+,e+)=q+-q-。

医生的成本函数可刻画为:

C(m,e)=pmm+E(e)

(6)

其中,pm为医疗服务过程中医疗资源投入量m的单位价格;E(e)为医生努力程度所产生的负效用,比如工作压力、过度劳累及其他内外部因素带来的负面影响。因此,函数E(e)是上凹单调递增函数,有E′>0,E″>0,E′指医生的边际负效用。医生的效用函数为:

UX=aq(m,e)+(1-a)[T-C(m,e)]

(7)

其中,T为医生医疗服务的医疗保险付费额;T-C(m,e)为扣掉成本后的医生净收入。a为医生的逐利偏好(0≤a≤1),a越小,医生的逐利偏好越低,越能专注于提供质量高、公益性强的医疗服务。令a=1,则医生是最无私的诊疗服务者;令a=0,则医生诊疗服务的唯一目标是实现自身利润最大化。

2.患者的效用函数

患者健康程度可以通过增加医疗资源投入数和提高医生努力程度来实现,因而其效用函数为:

UY=q(m,e)-R

(8)

其中,R为参保患者所缴纳的医疗保险费。q(m,e)为参保患者的健康生产函数,指患者获得的健康改善程度,也包括医疗服务公益性所带来的溢出效用。医疗服务质量越高,承担的医疗成本越低,患者的效用越高。

3.医疗保险的效用函数

医疗保险在医疗服务健康生产过程中主要承担付费责任,一般情况下的效用函数为:

UZ=R-T

(9)

其中,R为医疗保险基金的总额度。

由于医疗保险机构兼具委托人和代理人双重身份,具有“多任务委托代理”特征[10],需要兼顾上游政府委托人、下游患者代理人以及自身的三重利益目标,所以其效用目标比较复杂,包含有经济目标、社会目标与政治目标等多方面。因此,考虑多任务委托代理属性,医疗保险的效用函数应将患者的效用纳入其中,以保障参保患者就医的可及性、安全性和可靠性,则医疗保险的真实效用函数可进一步表示为:UW=UY+UZ=q(m,e)-T。

4.完全信息条件下医生诊疗要素的最优均衡

如果不考虑医疗服务的信息不对称,假设在医生诊疗过程中,医患保三方信息都是完全的,各方都知道患者的患病程度、诊疗方案的效果及医生的努力程度。医疗保险可以依据保证患者诊疗效用最大化原则,向医生诊疗过程中的要素投入m和e,则完全信息条件下,可以求出实现医疗保险效用最大化(也实现了患者的效用最大化)的均衡解(m*,e*)。

假设医疗保险实现效用最大化的最优函数形式为:

max{q(m,e)-C(m,e)}

(10)

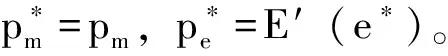

式(10)的一阶条件为:qm=Cm=pm,qe=Ce=E′。

假设一阶条件满足均衡解(m*,e*),可得qm(m*,e*)=pm,qe(m*,e*)=E′(e*)。

(二)按项目付费对医生诊疗行为的激励约束效果

医疗保险按服务项目付费(Fee for Service,FFS)是指医疗保险部门按照事先与协议医疗机构所规定的每个服务项目价格,对医疗机构向患者所提供服务的项目和数量支付相应医疗服务费用的形式。在项目付费方式下,医疗保险对于医生诊疗行为的费用支付主要按所提供医疗服务的数量确定。因此,可以将医疗保险对医生的费用支付函数确定为:

T=(1+z)pmm

(11)

其中,z为大于0的常数,表示成本加成率,可以理解为我国“以药养医”制度中的“药品成本加成率”。

由上述函数可知,医生的效用大小与逐利偏好a有关,因此,可分不同的逐利偏好,数理演绎医疗保险按项目付费对医生诊疗行为的激励约束效果。

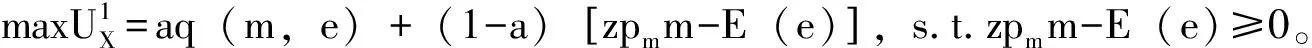

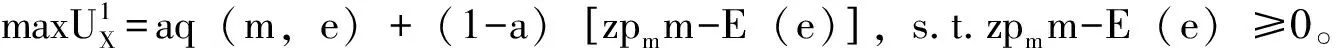

1.医生完全没有逐利偏好

当a=1时,即医生完全没有逐利偏好,诊疗行为结果只为最大程度地改善患者的健康水平,则医生诊疗行为最优化问题的效用函数可表示为:maxq(m,e)。

设(m1,e1)为最优解,则(m1,e1)满足一阶条件,即qm(m1,e1)=0,qe(m1,e1)=0。

由函数q的性质qm≥0,qmm<0,qe≥0,qee<0,则可得到:m1>m*,e1>e*。

因此,在无逐利偏好情况下,医生诊疗所产出的医疗服务质量为最优,其医疗要素投入组合将大于医疗保险最大化效用的投入组合,即(m1,e1)>(m*,e*)。

此种偏好下,医生医疗要素投入的内在含义为:当要素的边际投入产出小于要素的边际成本时,说明医疗资源使用效率低,存在过度需求和浪费问题,因而这是一种无效率的产出状态。

2.医生的偏好为自身利润最大化

当a=0时,即医生是理性经济人,诊疗行为的目标只为实现自身利润最大化,在该种情况下,医生诊疗行为最优化问题的效用函数可表示为:max{zpmm-E(e)}。

令F=zpmm-E(e)。由于F是关于m的严格单调递增函数,在区间[0,m]的最优解m2=m+。F是关于e的严格单调递减函数,则最优解e2=0。

因而此偏好下的医生医疗要素投入组合中,医疗资源m被过度提供,努力程度e为最低水平,这也是另一种极端情况下的无效率产出状态。为了实现效果最大化,医生会提供利润率最高的诊疗服务方案,而且自身的诊疗精力投入尽量保持最低水平,不仅会产生“看病贵”问题,也会导致医疗费用的无限上涨,不符合医疗保险追求的效用目标。

3.医生的偏好为兼顾自身利润与医疗服务质量

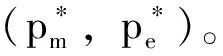

在给定m3=m+的情况下,医生会根据努力程度的边际收益与边际负效用确定最优的努力程度e3,则e3满足:

qe(m+,e3)=[(1-a)/a]E′(e3)

(12)

由式(12)可知,随着偏好a的增强,qe会减弱,由于qe≥0,qee<0,则e3会随偏好a的增强而增加,即如果医生不断增加对医疗服务质量的关注,其努力程度也会提升,从而提高医疗保险和患者的效用水平。

综上所述,在医疗保险按项目付费方式下,无论医生的偏好为完全逐利或完全不逐利,医生在诊疗过程中都会产生医疗资源的过度提供或诱导需求问题,而且医生的努力程度会随逐利偏好的增强而减弱,患者所获得的医疗服务质量也会随医生逐利偏好的增强而降低,即产生过度医疗和医疗服务质量下降问题。结合我国现实来分析,由于大部分地区对公立医院采用按项目付费为主的支付方式,在医生收入得不到合理补偿、“以药养医”痼疾不能完全根除的情况下,按项目付费机制下的医生会倾向于多提供医疗服务,产生诱导需求问题。如果医疗保险对诱导需求的甄别与监管不到位或能力不足,消极影响必然是医疗费用的不合理增长,从而推高患者的看病成本,严重浪费有限的医疗资源,而且医疗服务质量也不一定能得到保证,容易激化医患矛盾。

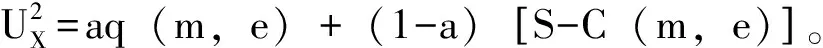

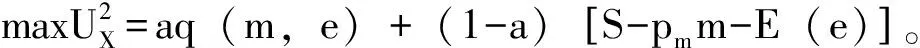

(三)预付制对医生诊疗行为的激励约束效果

因此,预付制下医生的效用大小也与逐利偏好a有关,可分不同的逐利偏好,数理演绎预付制对医生诊疗行为的激励约束效果。

1.医生完全没有逐利偏好

当a=1,其诊疗行为最优化的效用函数为:maxq(m,e),s.t.S-C(m,e)≥0。

引入广义拉格朗日函数求解医生效用函数的最优解。

令L=q(m,e)+λ[S-pmm-E(e)],设(m4,e4)为最优解,则(m4,e4)满足如下一阶条件和约束条件:qm(m4,e4)=λpm;qe(m4,e4)=λE′(e4);S-pmm4-E(e4)=0。

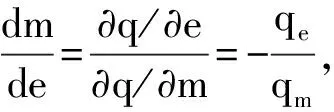

根据一阶条件和约束条件,可以得到:

qm(m4,e4)/qe(m4,e4)=pm/E′(e4)

(13)

在该偏好下,式(13)的内在含义为:由于对医生付费金额的总量既定,像按项目付费机制下医生完全无逐利偏好所产生的诱导需求行为会得到一定约束,为了保证不超出预算总额,医生诊疗方案的确定必须考虑预算上限,对某种疾病的诊疗预算分配应该满足每一种医疗服务要素投入的边际效用比值等于该投入要素的边际成本比值。

进一步从政策层面来分析,对比信息完全条件下的医疗服务市场最优解(m*,e*),如果医疗保险合理分配预付金额,通过建立预付金额S的精确化、科学化调整机制,从理论上可以实现医疗服务要素投入的最优化水平。因此,如果医生完全无逐利偏好,预付制能够实现激励约束的最优效率。

2.医生的偏好为自身利润最大化

当a=0,即医生诊疗行为有实现自身利润最大化的偏好时,则医生诊疗行为最优化问题的效用函数为:max{S-pmm-E(e)}。

令K=S-pmm-E(e),K是关于m和e的单调递减函数。

该效用函数的内在含义为:由于医疗保险所支付的金额固定,医生有控制成本的意识,如果医疗要素投入越少,则理论上所获得的效用越大。要想在自身利润最大化偏好下实现效用最大,医生如果选择最小的医疗服务要素投入组合,理论上只需保证患者最低的医疗服务质量。但在现实情况下,医生诊疗行为的服务质量如何甄别,复杂且需要相应的技术支撑,所以一旦医疗保险放松监管或难以甄别医生诊疗服务的质量水平,虽然控费效果得以实现,但带来的消极后果是患者所获得的医疗服务质量难以保障,有可能出现为了控制成本,医生拒绝为疑难重症和需要付出更大要素投入的患者治疗等“逆向选择”问题。

3.医生的偏好为兼顾自身利润与医疗服务质量

此时,最优解(m5,e5)满足的一阶条件为:apm(m5,e5)=(1-a)pm;ape(m5,e5)=(1-a)E′(e5)。

进一步可得: qm(m5,e5)=(1-a)/a pm;qe(m5,e5)=(1-a)/a E′(e5)。

由函数q的性质qm≥0,qmm<0,qe≥0,qee<0可知:随着医生逐利偏好a的减弱,qm和qe会增强,e和m会降低。其内在含义为:在有预算约束条件下,随着医生逐利偏好的增强,医生诊疗行为的医疗要素投入水平将会下降,相应地,患者所获得的医疗服务质量也会下降。

综合上述分析,在医疗保险预付制下,当医生没有逐利偏好时,理论上医疗保险能够通过预付金额的科学调整机制实现激励约束的帕累托最优效率;而随着医生逐利偏好的增强,其诊疗行为的医疗服务要素投入水平会逐渐降低,患者所获得的医疗服务质量也会下降。因此,控费目标与保障医疗服务质量目标二者不能同时实现。

由于预付制度设计的初衷是控制医疗费用,是一种预算硬约束,无论是预付制中的按人头付费还是按病种付费,医疗保险对医疗服务提供方费用的补偿是定额的,对于医方而言,要想实现自身利润最大化,需要不断优化成本结构,或通过提高医疗技术水平降低服务成本。但也可能引致医方拒绝向医疗服务成本过大的患者提供诊疗,这种现象在我国较为普遍,比如“秦岭难题”。*“秦岭难题”是指2012年上海市民秦岭以博客形式向上海市委书记俞正声反映其父亲遭遇的医疗就诊问题,秦岭的父亲是癌症晚期患者,为了治疗辗转了五家医院,却没有一家医院为其提供病床,这种医疗保险部门对医疗机构实行“总额预付制”而导致的医疗保险部门控费和医院控床位问题,被符号化为“秦岭难题”。“秦岭难题”反映的现实问题是,由于医疗保险实行严格的总额预付,医院会通过控制床位减少对医疗保险支付患者或医疗成本过高患者提供诊疗服务。另外,医生的诊疗处方也会倾向向患者提供报销目录外的药品和服务项目,进而提高患者的医疗成本,加剧“看病贵”问题。而且当前我国医疗保险基金管理效率不高,部分地区的医疗保险基金已经出现赤字,再加上医疗服务供给总量不足、资源配置结构不合理等问题,也会进一步导致患者的“看病难”问题。因此,虽然预付制有利于控制医疗费用,但是如何同时实现患者看病的可及性、保障医疗服务质量,还需要进一步优化医疗保险付费机制。

四、医疗保险付费机制的合理选择与设计

(一)社会医疗保险制度下医疗保险付费方式的演进规律

各国的医疗保障制度模式可分为四类:国家保障型医疗保险模式,以英国等福利国家、前苏联和前东欧部分国家为代表。医疗保险资金来源于税收,医疗机构由国家举办,其基本建设与运营的经费直接通过财政拨款实现,医疗保险经办也由政府部门管理。社会医疗保险模式,以德国、日本等国家为代表。医疗保险资金由多方共同负担,医疗机构与保险机构是契约关系,参保人的医疗服务由保险机构以协议方式向医疗机构购买。商业医疗保险模式,美国是典型代表。通过市场来筹集保费,管理式医疗组织即是典型的医疗保险付费机构。储蓄型医疗保险模式,强调个人对疾病风险的主要责任,以新加坡为典型代表。结合我国医疗保险体制发展历程,本文主要分析国家保障型医疗保险模式与社会医疗保险模式的付费方式演进规律。

在国家保障型医疗保险模式中,政府举办医疗机构,医疗保险依照预算对医疗机构进行支付,医疗保险作为付费方通过行政命令实现控费与医疗服务资源配置。由于该类医疗保险制度强调国家对个人疾病风险的主要责任,其医疗保险资金以条目预算和总额预算方式进行安排,即国家事先确定医疗机构的费用总额,医疗机构按照政府要求的职能为个人提供医疗服务,因而医疗保险付费与管理效率不高,对医方的正向激励不足,医疗服务供给存在效率低、质量差、对患者需求反应慢等问题[12]。20世纪90年代以来,部分国家和地区开始推动医疗体制改革,一方面期望引入市场机制提高医疗机构的服务效率,比如英国、中国等;另一方面将医疗服务购买者与提供者分离,给予医疗机构运营自主权,主张进行法人化的治理结构改革。依托于效率改革背景,医疗保险付费方式也由条目预算和总额预算向按项目和床日等付费方式转变,但是引入按项目付费后,虽然医疗机构的效率得到了一定提升,但又导致费用激涨问题,不仅普遍出现医生诱导需求行为,而且过度强调效率还引发费用与服务质量的约束不足。为此,21世纪初左右,相关国家开始以总额预付为基础,对疾病进行分组,引入按病种付费和按病种分组付费,比如葡萄牙于1997年将总额预算转为疾病诊断相关分组,芬兰于1995年、丹麦于2000年、挪威于2002年、英国于2003年陆续推行DRGs付费方式[13]。

在社会医疗保险模式中,医疗保险确立了医患保三方的契约关系,医疗保险方代理参保人与医疗机构签订服务协议,并依据服务量进行付费。付费方式改革之前,按服务项目付费是社会医疗保险的主要方式,通常用点数法进行计算,保方与医方事前对每一服务项目的点数进行谈判,再根据医方实际服务点数的价值进行基金支付。同样地,按项目付费不能控制医疗费用,医方容易产生诱导需求问题。因此,相关国家开始引入总额预算和按床日付费方式,比如法国于2004年对80%左右的公立医院和私立非营利医院进行总额控费,而私立营利性医院则按床日付费[14],德国从20世纪70年代开始采用总额预算,1993—2003年实行按床日付费[15]。但是总额预算与按床日付费方式亦存在医疗服务质量下降、报销范围外医疗费用不合理增长等问题。因而20世纪90年代以来,相关国家引入DRG技术,各国根据本国医疗保险制度特点建立了以DRGs为主的复合式付费组合,比如德国的DRGs+按床日付费、法国的DRGs+总额预算、韩国的DRGs+按项目付费、日本的DRGs+定额付费等。

综上所述,虽然各国实施的医疗保险制度不同,但付费机制的政策实现目标都是期望通过合理的制度设计,一方面控制医疗费用的不合理增长;另一方面激励医方提供有效率的医疗服务,规范诊疗行为,保障医疗服务质量。随着信息技术与疾病分组工具的发展和成熟,各国医疗保险控费由被动变为主动,医疗保险管理由粗放式转向精细化,医疗保险付费逐渐由单一式付费向以DRGs为主的组合式付费转变。DRGs起源于美国,1983年美国政府引入按疾病诊断与收费标准,通过完善循证医学与临床路径不断增加疾病诊断分组,目前已经发展到第六代DRGs分组技术,奥巴马医改后,美国医疗保险支付形成了以DRGs为主的基于价值偿付的付费组合方式。总之,从世界各国医疗保险付费方式的改革趋势看,不论是国家保障型医疗保险模式,还是社会医疗保险模式,总体呈现出以DRGs付费为主的组合式付费改革趋势。

(二)DRGs-PPS付费机制的选择

DRGs即疾病诊断相关分组,既是一种预算分配与支付方式,也是一种衡量医疗服务绩效的工具,将其作为支付方式是指依照疾病诊断分类标准,通常为国际疾病伤害及死因分类标准第九版(ICD-9)或第十版(ICD-10),将疾病、诊断和年龄分为若干组,每组又按照病情、病种轻重程度及有无合并症、并发症确定疾病诊断相关组分类标准,结合循证医学,通过临床路径和医疗服务成本测算出病种中各个分类疾病的医疗费用标准,以此为证据向医疗服务机构支付费用[16]。

对于医疗保险付费方式的选择而言,从控制医疗费用、保障服务质量和维护患者健康的综合目标看,需要将各种偿付方式进行优化组合,实现费用、质量和健康的有机统一。对后付制中的按项目付费,预付制中的按床日付费、DRGs及按人头付费进行比较,按服务项目付费对医院没有控制成本动机,会引致过度治疗问题,但不会拒收重症病人,保障服务质量;而按人头定额付费则是另一极端,医院有强烈的控制成本动机,却可能拒收重症病人,导致治疗不足问题。按床日定额付费和DRGs居于二者之间,其中DRGs的控费能力与科学性、诊疗规范与质量高于按床日定额付费[17]。因此,各种偿付方式在一定程度上组成了连续谱,在费用风险、服务水平、保障效果等方面形成了倒U型局面[18],其中DRGs能够在有效控费前提下保证诊疗的质量与服务水平。从“技术上”上看,DRGs是最优方案,至少在OECD国家是最好的机制选择[19]。

DRGs与PPS组合后的复合式付费方式通过病组诊断类别和预付形式,在约束医疗费用总量的基础上,建立科学的经济激励机制,引导医疗服务提供方不断降低边际成本,改进医疗服务质量与技术,从源头上约束医生的诱导需求动机,是对医生诊疗行为激励约束的帕累托改进。标尺竞争理论*标尺竞争理论的机理在于:事前决定的付费标准根据许多医疗机构平均的成本确定,价格的确定和医院实际发生的成本没有直接联系,医院只是价格的接受者,这样会产生很强的激励效果,激励医院选择最有效率的技术将成本下降到标尺成本之下,以获得更多的利润。详见:Shleifer,A. A Theory of Yardstick Competition[J].The Rand Journal of Economics, 1985,16(3):319-327.为DRGs-PPS付费机制的激励约束作用提供了理论基础。在DRGs-PPS付费机制下,通过对病例组合及付费的标准化,激励医院加强临床路径管理与诊疗规范,促进疾病治疗的合理化,并降低医疗成本,进而控制医疗费用。在控费的同时,可以利用病例组合难度系数(CMI)管理医疗服务质量,CMI值反映了医疗技术难度与诊疗风险,客观上肯定了医生的诊疗水平和服务价值,既可约束医生的诱导需求行为,也可激励医生不断提升诊疗技术,提高医疗服务质量。

五、结 论

第一,根据医生诱导需求理论模型及其效用最大化测算结果,在无约束条件下,作为理性经济人,理论上医生会过度提供医疗服务,存在诱导需求动机。同时可进一步得到两个观点:一是在医疗服务市场化严重的情况下,如果政府补偿不足,医院要实现正常运转,其创收动机会变成医生的诱导需求动力。二是只要药品或医疗服务项目间存在边际利润差,医生就会凭借诊疗信息优势,诱导患者选择高价的药品或医疗服务项目。

第二,按项目付费和预付制对医生诊疗行为的激励约束效率都不能实现帕累托最优。在项目付费机制下,无论医生逐利偏好程度如何,在诊疗过程中都会产生实物医疗资源的过度提供问题,而且医生的努力程度会随着逐利偏好的增强而减弱,患者所获得的医疗服务质量也会随着逐利偏好的增强而降低。在预付制下,当医生没有逐利偏好时,理论上医疗保险能够通过预付金额的科学调整机制实现激励约束的帕累托最优效率,但随着医生逐利偏好的增强,其诊疗行为的医疗服务要素投入水平会逐渐降低,患者所获得的医疗服务质量也会下降,控费目标与保障医疗服务质量目标二者不能同时实现,而且“总额预付”会引致医院出现通过控制床位减少对医疗保险支付患者或医疗成本过高患者诊疗服务提供量的“秦岭难题”。

第三,虽然各国实施的医疗保险制度不同,但付费机制的政策实现目标都是期望通过合理的制度设计,一方面控制医疗费用的不合理增长;另一方面激励医方提供有效率的医疗服务,规范诊疗行为,保障医疗服务质量。随着信息技术与疾病分组工具的发展和成熟,各国医疗保险控费由被动变为主动,医疗保险管理由粗放式转向精细化,医疗保险付费逐渐由单一式付费向以DRGs为主的组合式付费转变。

第四,DRGs-PPS(总额预付下的按疾病诊断相关分组付费方式)是实现有效控费,保障医疗服务质量,从源头上约束医生诱导需求动机,提高医院管理效率的良好机制选择,是对医生诊疗行为激励约束的帕累托改进。DRGs-PPS付费机制通过对病例组合及付费的标准化,激励医院加强临床路径管理与诊疗规范,促进疾病治疗的合理化,并降低医疗成本,进而控制医疗费用,在控费的同时,利用病例组合难度系数(CMI)管理医疗服务质量,CMI值反映了医疗技术难度与诊疗风险,客观上肯定了医生的诊疗水平和服务价值,既可约束医生的诱导需求行为,也可激励医生不断提升诊疗技术,提高医疗服务质量。

参考文献:

[1]Ehrlich,I.,Becker,G.S. Market Insurance, Self-Insurance, and Self-Protection[J].Journal of Political Economy, 1972,80(4):623-648.

[2]Fuchs,V.R. The Supply of Surgeons and the Demand for Operations[J].Journal of Human Resources, 1978,13(236):35-56.

[3]McGuire,T.G.Physician Agency[A]. Culyer, A.J.,Newhouse, J.P. Handbook of Health Economics[C].Elsevier Science,2000.

[4]吕国营,薛新东.卫生经济学中供方诱导需求命题研究评述[J].经济学动态,2008,(9):95-99.

[5]国家卫生计生委规划与信息司.2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.nhfpc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201708/d82fa7141696407abb4ef764f3edf095.shtml?from=groupmessage& isappinstalled=1,2017-08-18.

[6]王苏生,孔昭昆,何静,等.双重目标下的最优医生激励机制设计[J].预测,2009,(5):38-42.

[7]杨燕绥,岳公正,杨丹.医疗服务治理结构和运行机制——走进社会化管理型医疗[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2009.133-135.

[8]Viscusi,W.K., Evans,W.N.Utility Functions That Depend on Health Status: Estimates and Economics Implications[J]. The American Economic Review, 1990,80(3):353-374.

[9]Weinstein,M.C.Time Preference Studies in the Health Care Contex[J]. An International Journal of the Society for Medical Decision Making, 1993,13(3):218-219.

[10]Ma,C.T.A.Health Care Payment Systems: Cost and Quality Incentives[J].Journal of Economics & Management Strategy,1994, 7(1):139-142.

[11]Jack,W.Purchasing Health Care Services From Providers With Unknown Altruism[J].Journal of Health Economics, 2005,24(1):73-93.

[12]Chun,C.B., Kim,S.Y., Lee,J.Y., Lee,S.Y. Republic of Korea: Health System Review[R].Copenhagen: WHO Regional Office for Europe,2009.

[13]赵斌,孙斐.社会医疗保障制度对医疗机构付费方式的设置规律——基于31国经验的总结[J].社会保障研究,2014,(1):111-131.

[14]Chevreul,K., Durand-Zaleski,I., Bahrami,S., Hernández-Quevedo,C., Mladovsky,P.France: Health System Review[J].Health Systems in Transition, 2010,12(6):1-291.

[15]Busse,R., Riesberg,A.Health Care System in Transition: Germany[R].Copenhagen: WHO Regional Office for Europe,2004.

[16]李珍.社会保障理论(第二版)[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2012.39.

[17]Randall,P. E.Hospital Payment in the United States: An Overview and Discussion of Current Policy Issues[R].Paris:Paper Prepared for Colloque International, 2001.

[18]翟绍果.从医疗保险到健康保障的偿付机制研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.70.

[19]托马斯·曼斯基.医院DRGs系统:激励机制与管理策略[J].中国医疗保险研究动态资讯,2010,(1):18-23.