话语分析方法综述:开辟LIS研究新视野

杨絮

(北京大学信息管理系,北京 100871)

20世纪90年代,在现象学、实证主义、构建主义和后现代主义多元化理论思潮的影响下,图书馆情报学开始积极引入与这些思潮相对应的研究方法,不断完善自身方法论体系。所谓质性研究方法,是以多元化理论思潮为哲学基础,以研究者本人为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性研究,通过归纳分析资料形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动[1]。目前常用的质性研究方法包括扎根理论法、解释现象学法、叙事法、人种志法、话语分析法。话语分析作为其中最具洞察力的方法,于1994年走进图书馆情报学领域,虽然至今已经过二十余年,但从数量上看,话语分析方法在图书馆情报学领域(特别是国内)的认知度仍然很低。因此,将话语分析系统地引入国内图书馆情报学(Library and Information Science,LIS)界,增强该方法普及度显得十分迫切和必要。

事实上,图书馆情报学与作为“社会文本”的话语,有着天然的密切联系。图书馆情报学职业实践的主要处理对象——文献,本身就是话语的一种表现形式,LIS学科无时无刻不在大量地生产各种类型的话语,包括宗旨使命、工作规范、学术论文等。可以说,话语不仅是LIS学科实践者和研究者进行沟通的重要工具,也反过来映射和构成本学科和职业实践中的社会交流和权利结构,并以此影响人们的意识和理解,进而引导和塑造个人、组织和学科的行为。话语分析正是帮人们透视这种隐含建构关系的重要工具,其对学科的重要价值不言而喻。

基于上述必要性和重要性,本文将系统介绍话语分析的发展历程、理论基础、分支流派,按流派分别梳理话语分析在LIS领域的应用现状与案例,从发展起源、理论来源、关注焦点、研究路径、应用方向五个方面对各流派话语分析的应用进行总结归纳,旨在还原图书馆情报学界对话语分析的应用图谱,为其他学者利用话语分析这一质性研究方法提供更明晰的导航。

1 话语分析质性研究方法

1.1 话语与话语分析

话语是后现代主义哲学思潮中的重要概念。话语及其相关理论脱胎于语言学领域,却又旨在“全面摆脱以语言定位为唯一导向的理论探讨,转向言语与历史、文化、社会、政治、制度、阶级和性别的交叉互动研究”[2]。正如福柯所指出的,话语不同于语词或句子,它已不再单纯是一个语言学的概念,不单指一种用来表达意义的词语组合,而是在特定时间、空间、社会情境下展开的“话语实践”[3]。简言之,话语指“语言在特定社会情境下的使用和表达形式”[4]。

与话语概念相对应,话语分析作为一种扎根于后现代哲学的质化研究方法,明显区别于传统语言学分析手段,它主要研究人们如何使用话语,如何构建话语的社会意义[4]。经过长期的发展,话语分析已衍生出不同分支,各学派的话语理论有所差异。

1.2 话语分析的发展历程

(1)话语分析的缘起:20世纪初期的语言转向。语言是人类特有的符号系统,无论是古代哲学的客体研究还是近代哲学的主体研究,“语言工具说”一直占据主流地位。直至19世纪末20世纪初,哲学家们才将研究对象从纯粹主体转向语言[5]。在“语言转向”的过程中,Saussure对语言(language)和言语(parole)进行明确区分,指出前者是共性的,不依赖个人;后者是个性的,是个体对语言的使用[6]。因此,语言应被划分出来作为重点研究对象。这标志语言学作为一门专业学科正式诞生,也为话语分析的诞生奠定学科基础。

(2)话语分析的萌芽与产生:20世纪40—60年代的话语转向。随着现代语言学研究的不断深入,有学者发现,将研究视域局限在“纯粹语言”难以解释复杂多样的语言现象。在此背景下,“话语”成为新的关注点。与Saussure将语言视作抽象封闭符号系统的语言观不同,将“话语”作为研究焦点,意味着语言使用中的内在意义和情境因素被综合纳入探讨范围。在此阶段,Haliday等学者将研究对象从语言扩充至话语,指出话语是大于句子的语言单位,与语言使用密切相关,并延续Saussure结构主义思路研究话语,衍生出系统功能语言学;Austin、Wittgenstein归属的言语行为学派主要关注主体及语境赋予话语的意义,并逐渐衍生出语用学;Foucault始终将话语作为其哲学思想演进的轴心概念,认为政治、经济、文化的多元要素建构起整个社会的话语秩序,控制话语生产,话语分析以解构的方式揭示材料背后蕴藏的权力关系及意识形态[3]。自此,脱胎于语言学、跨越不同学科的话语分析逐渐产生。

话语分析作为一个学术概念,最早由美国语言学家Harris[7]提出,认为“语言不应是散乱的词或句子,而应该发生在连贯的话语中”。其话语观与系统功能语言学系出同源,主要关注话语的句法结构和词组形态音位结构,未突破传统结构主义视角。

(3)话语分析的发展与兴盛:20世纪70—90年代的跨学科化。随着后现代主义思潮的兴起,以Saussure为代表的结构主义符号学地位被进一步削弱,话语分析,尤其是基于福柯理论开展的话语分析兴起。一时间,社会学、心理学、人类学、历史学等多个领域的学者开始话语分析的研究,相关著作数量激增。跨学科也为话语分析带来了持续不断的发展动力,丰富了现有的理论框架及分析模式。

20世纪80年代,话语分析研究持续升温。1981年,话语分析领域的首本专业期刊Text正式出版,促进话语分析的发展。

20世纪90年代,批判话语分析在福柯式话语分析的基础上更进一步,引入新马克思主义的意识形态论,运用系统功能语言学的分析框架,考察和揭示话语中蕴含的意识形态及权力结构。

1.3 话语分析的理论基础

尽管话语分析在发展过程中吸纳了来自不同社会学科的理论和方法。但因篇幅所限,此处仅简单介绍具有奠基意义的3种话语分析基础理论,即符号学、言语行为理论、系统功能语言学。

1.3.1 符号学理论

符号学理论除关注语言外,还研究非语言符号。符号学理论指出,人们创造符号的目的在于满足人类认知和社会交际的需要。其中,认知主要指人类只有通过创造和构建符号,才能将对世界的理解转化为知识,并加以传播和保存,因此,人类认知本身就是一种符号化过程。社会交际的实质是交换内容或意义,而这种内容或意义只有通过符号才能加以表达和传递[8]。

符号学理论对话语分析的影响主要表现在两个方面:符号的二元理论,为“话语”和“语言”的概念分离奠定基础;语言符号的任意性,证明语言符号对实体的重塑作用。[6]

1.3.2 言语行为理论

Austin[9]认为,人们使用语言交际的目的是完成一定的行为。Searle[10]认为,言语行为的意义不仅与意向相关,而且与惯例或规约有关。从语言的规则出发,Searle[10]提出了规定规则与构成规则,其中规定规则来自外在社会规则。言语行为理论对话语分析的重要意义,在于强调话语是人们改变世界的一种社会行为形式,且话语必须在社会规约下才能实行。

1.3.3 系统功能语言学

系统功能语言学的奠基人是Halliday,其假设语言包含三项元功能:①概念功能,通过语言表达各种经历的功能;②人际功能,运用语言参加各种社会交际活动的功能;③语篇功能,组织语言使其前后连贯,并与语域发生联系的能力[11]。此外,Halliday等[12]还发展了语境理论,认为语境限制语义表达的意义潜势,使语义更加具体和明确。

1.4 话语分析的流派分支

在话语分析的分类中,最具影响力的是Cook的分类模式[13]。其根据不同的目标、研究方法、理论来源及研究重点将话语分析分为英美学派、福柯学派及批评话语学派三类[14]。本文基于Cook的观点,将话语分析分为基于语言学的话语分析、福柯式话语分析与批判话语分析。

(1)基于语言学的话语分析。语言学是话语分析质性研究方法的原生学科,基于语言学的话语分析是三大流派中发展最早、成果最丰硕的一支。此学派主要活跃于应用语言学和语言教学领域,其理论基础和依据主要是结构主义语言学、符号学,言语行为理论及系统功能语言学。该分支的研究重点是语言和语言的使用范围(包括话语结构的使用、信息结构、语篇及话语类型、篇章语法、图式理论,以及不同语境中的话语意义)。

(2)福柯式话语分析。福柯学派对话语分析的应用,以福柯的知识考古学、谱系学、话语权力理论为哲学基础,其主要关注话语使用行为对现实世界及社会秩序的折射、建构与维护。

(3)批判话语分析。批判话语分析综合上述两大分支流派的部分观点,并从批评语言学中寻求理论根基,借鉴系统功能语言学和新马克思主义的实践观而得以成型。批判话语分析学者的关注焦点仍是社会问题,但其更重视挖掘话语使用中蕴藏的权势关系和意识形态。批判话语分析的终极目的在于揭露并抵制社会各个领域中存在的不公平现象,达到倡导公平、维护正义的效果。

2 LIS领域对话语分析的引入与理论探讨

20世纪90年代,话语分析走进图书馆情报学研究视域。LIS领域引入话语分析大致经历了从立场引入到方法引入再到理论引入的历程(见图1)。

图1 图书馆情报学领域话语分析的引入历程

1992年,Frohmann[15]在对LIS学界概念混乱(conceptual chaos)现象进行反思时,开始引入话语分析的立场理解图书馆情报学基础理论,即将图书馆情报学基础理论(theory)作为话语(discourse)而非概念(concept)来理解。在此,Frohmann以贝尔金的“认知视角”理论为例展开话语分析,其将“认知视角”理论解构为7条话语策略,并基于此勾勒出“现代资本主义的思想劳动力市场”图景,但其研究不具普适性和系统性。1994年,Frohmann[16]在已有研究的基础上系统介绍了话语分析这一跨学科质化研究方法,使话语分析首次以研究方法的身份进入LIS视域。

Frohmann对话语分析立场和方法的引入,很大程度上受到Foucault话语权力理论的影响,在一定程度上回避话语分析中涉及的其他语言学思路。而Budd[17]在引入话语分析方法时,将其界定为“社会语言学方法”,并基于语用学和认知语言学的视角提出话语分析的两大核心要素是形式及功能;其终极目标是“将特定的书面或口头表达置于沟通和话语的理论框架中”。为实现这一目标,研究者可以诉诸于Habermas的语言哲学思想或Foucault的话语权力理论。

Frohmann与Budd对话语分析方法的引介都比较抽象。1999年,Talja[18]率先将话语分析方法的应用落实到定性分析访谈数据。在应用过程中,分析的基本单元是“阐释性节目”,但研究者不再执着于通过编码聚类等方式挖掘受访者的原本意图或话中之意,相反,所有访谈数据被当作社会文本置于一个宏观的情境中,综合考量其中涉及的文化语境。Talja的研究成果促使LIS学者在分析访谈数据时,不断引入话语分析方式。

21世纪初,在Budd的启发下,LIS领域对话语分析的关注逐步从方法引入过渡到理论引入阶段。2003年,Radford[19]引入Foucault知识考古学的理论,围绕Weigand[20]提出的当代图书馆学话语中的狭隘视野与盲点(tunnel vision and blind spots)问题展开系统探讨,指出话语成规阻碍学科。之后,Radford等[21]进一步将结构主义和后结构主义哲学思想引入图书馆情报学,分别说明这两种思想对于当代图书馆及信息职业的自我认知和意义建构都具有重大价值。

2006年,Budd[22]收集调研LIS领域话语分析的相关文献,归纳出LIS领域应用话语分析的两大派系(基于语言学的话语分析与基于社会文化的话语分析),并结合实例说明两者的异同和价值。前者发源于Saussure结构主义语言学及Wittgenstein的日常语言哲学,关注对话内容的同时更加关注对话发生的社会情境,对图书馆参考咨询服务有很大借鉴价值;后者主要源于Foucault的话语权力理论,更加关注话语成规及其牵涉的政治、文化、社会因素。Budd的分类并不完善,其将批判话语分析与福柯式话语分析混为一谈,未对基于语言学话语分析中的不同具体情况作出区分。此外,Budd的综述主要聚焦理论分析,从某种程度来看并不全面。尽管如此,Budd对话语分析的分类思路还是获得LIS领域的广泛认可,且产生深远影响。

在中国图书馆情报学界,话语分析起步较晚。21世纪初,尽管国内学者已围绕图书馆学话语展开了一些探讨,但此阶段的国内研究者对图书馆学话语的理解仍较懵懂,缺乏理论根基。2009年,于良芝[23]以福柯的知识考古学和谱系学为理论基础,首次规范性地引入话语分析。之后,葛园园[24]围绕话语分析的主要理论首次开展深入探讨,并将话语分析分为非批评性话语分析和批评性话语分析。其中,批评性话语分析又包括福柯式话语分析和批判式话语分析等不同的类别,且对批判话语分析与福柯式话语分析做出明晰区分。

综上,话语分析的三大流派在LIS领域得到不同程度的应用。本文也以此为基础,围绕话语分析各流派在LIS领域的应用现状分别展开述评。

3 话语分析各流派在LIS领域的应用现状

3.1 基于语言学的话语分析

基于语言学的话语分析及其应用可分为两种模式。①话语的纯粹语言分析。其通常以结构主义语言学理论为分析框架,研究重点是语言结构的使用,主要聚焦话语的词法、句法、语法、结构、修辞、隐喻等内部要素,对情境的关注只限于篇章内。在LIS领域,这种模式的话语分析常被用于检索系统优化、关键词自动提取、主题词表设计及文摘系统构建等图书馆职业活动中。②话语的语用分析。以社会语言学、心理语言学和语用学为理论基础,与前者相比,其研究重点从内部要素转向外部语境,更加关注话语发出者与接受者之间的交流互动及其所处的社会情境。在LIS领域,这种模式常被用于参考咨询中的对话分析、访谈数据的定性分析等研究实践活动。

3.1.1 话语的纯粹语言分析

话语的纯粹语言分析模式首先被广泛运用于信息组织和信息检索领域。López-Huertas[25]从认知视角出发,提出主题词表的构建应该尽可能接近信息生产者心中的学科版图与信息用户的需求,进而提升检索系统效率。对此,研究者主要从生产者角度出发构建主题词表。话语分析方法则被用于界定主题词表中的某一具体类目,具体内容为研究者广泛收集信息生产者对某一术语/类目的描述,并对此开展话语分析,根据词频、语法、结构及上下文语境归纳提炼出与该术语/类目相关的其他文本要素,作为该类目的下位类/上位类,完成与该类目相关的主题词表构建。López-Huertas[25]指出话语分析对主题词表构建的重要价值主要表现为诠释力极强,能使主题概念间的各种潜在关系得以充分显现。

除被应用于上述实践领域,Abrahamson[26]、Urquhart[27]等围绕话语分析中的语言学思路展开理论探讨,主张在开展研究的过程中引入语言学理论,为LIS领域话语分析的应用开辟新的方向和思路。

3.1.2 话语的语用分析

与纯粹语言分析模式不同,话语的语用分析更加强调外部语境。20世纪末以来,随着话语分析方法在LIS领域的普及,话语分析的对象不断丰富,从日常对话逐渐拓展至访谈记录、新闻稿件、历史文献甚至电子资源。Jacobs[28]从访谈记录中分别摘取三个段落,以句段为单位进行话语分析,考察“技术决定论”语境对意义形成的影响。Nahl[29]利用话语分析对用户有关信息行为的描述进行编码,将词汇、短语、句子分别归入情感、认知、运动领域,进而描述微型信息行为的流动问题。Heok等[30]对政府公开文件及半结构化访谈数据进行话语分析,考察政府、图书馆员及用户在新加坡公共图书馆互联网接入过程中各自发挥的作用及价值。Qiu[31]在梳理网吧发展历史及脉络的过程中,采用新闻语篇分析的方法研究2000—2009年中国媒体有关网吧的新闻报道,并通过新闻框架的改变揭示出网吧发展过程中经济、政治、文化、社会等影响因素的变迁。近年来,随着电子资源的增加,LIS领域话语分析的对象逐渐超越“文本”,一些学者借鉴其他学科思路,开始尝试利用话语分析的方法理解非文字记录形态的材料。如Pennington以YouTube视频网站为依托,对150个粉丝自制视频创造性地展开话语分析。

作为一种质化研究方法,话语分析法常与内容分析法相伴出现。两者的差别主要体现在三个方面。①哲学起源不同。内容分析法假定客观实在独立于主观世界,对话、访谈、文献等各种资源只是反映客观事实的材料。话语分析法起源于后结构主义范式,核心观点即“话语是一种社会现象,能建立对意义的诠释和理解”。②关注焦点不同。话语分析重点关注话语在不同情境下的使用、理解、意义构建及其与社会的互动,内容分析则致力于挖掘分析对象所包含的客观规律,推断其中蕴含的真正意义。③具体方法及规范程度不同。内容分析法已经形成比较规范的分析步骤(确定总体—设计维度—量化材料—进行编码—分析推论),而话语分析法则在发展过程中衍生出不同派系,具有较强的不确定性和随意性,缺少统一规范和标准。

3.2 福柯式话语分析

福柯[3]指出,话语是彼此兼容的陈述集合,携带力量且对意义、意识、知识具有建构作用,因而对现实世界、社会秩序具有强大的塑造能力。然而,话语又是话语成规的产物。话语成规是指在特定文化、政治、经济因素制约下形成的,决定某领域话语生产的规则[6]。在这种思想的指引下,LIS话语分析中的福柯学派的主要研究内容是分析LIS学科与职业话语的意义建构策略与结果,揭示话语对社会现实的建构作用。

Frohmann引入的话语分析是基于福柯的上述思路开展的,而Radford直接引入福柯的知识考古学理论。由于话语的构成要素——陈述形式多样,福柯式话语分析的相关研究表现出较强的多样性和复杂性。总体来说,LIS领域对福柯式话语分析的运用主要表现为:研究者从福柯哲学思想出发,围绕学科内各类话语材料展开分析,通过深度阅读挖掘材料背后潜藏的话语成规,揭示其中蕴含的意识倾向和权势关系,进行批判和反思并发出呼吁。Wiegand[20]基于福柯思路重新回顾20世纪美国图书馆职业的发展历史,指出当时的LIS领域存在严重阻碍学科及职业发展的话语成规,并将其形象地喻为“狭隘视野与盲点(tunnel vision and blind spots)”。Radford[32]从电视节目、电影及大众读物中抽取若干关于图书馆及馆员的描述,通过福柯式话语分析指出这些陈述产生于图书馆话语成规中潜伏的恐惧及焦虑。只有从话语层面摒弃这些恐惧,图书馆及其信息职业才真正有可能摆脱负面形象。Haider等[33]从福柯的话语理论出发,全面展示图书馆情报学是如何综合经济决定论、技术决定论、概念的发端历史及图书馆信息职业的道德规范四种话语成规,建构出“信息贫困”这一概念。

当然,福柯式话语分析的对象并不只限于上述的文献、段落或句子,话语的组成单位——陈述(statement)可以是书籍、公式、图片、政策文件甚至一个称谓。这些都能成为话语分析的潜在对象。Radford等[34]在福柯知识考古学的理论框架内,围绕替代图书馆及其储存的失效图书开展研究。在此,失效图书之于替代图书馆就如同陈述之于话语,这意味着替代图书馆可借助组织规则使失效图书的价值得以重现。Gallagher等[35]调研了苏格兰公共图书馆有关“可接受使用政策”的32份文件,并应用福柯式话语分析识别出政策文件中所存在的权力关系。而Fox[36]聚焦杜威分类法中有关妇女、跨性别等概念的界定,通过话语分析指出语料中潜伏的歧视观点。

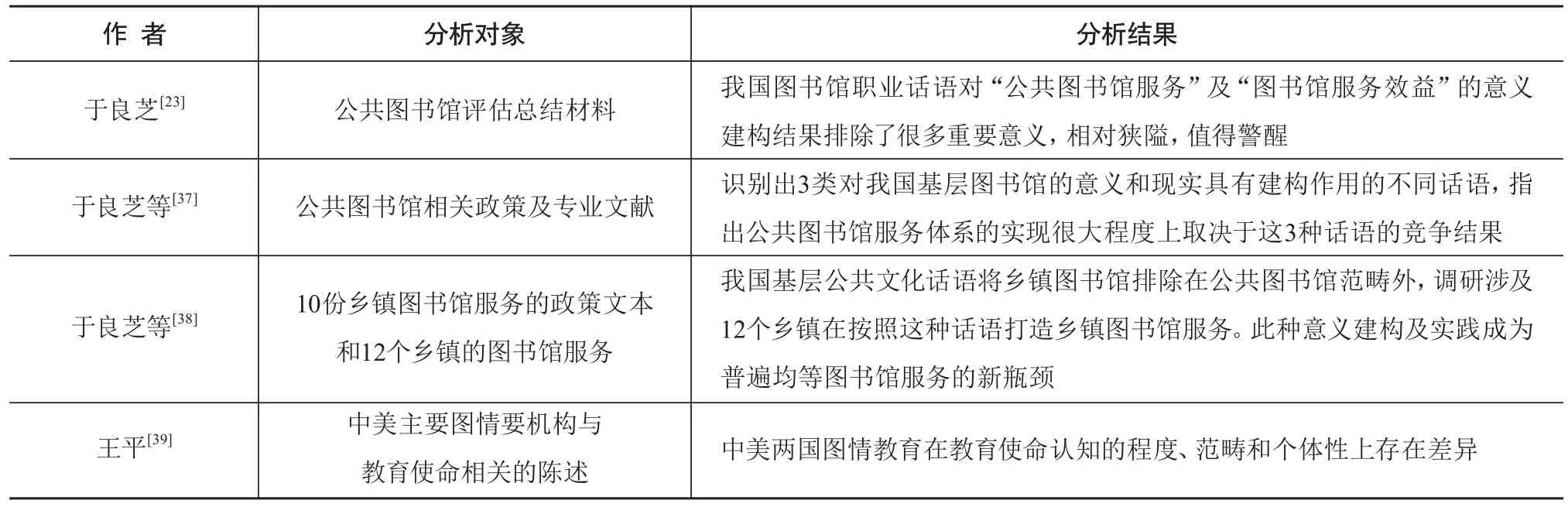

在中国图书馆情报学界,话语分析尽管作为一种质化研究方法,尚未被广泛应用。但在现有研究中,福柯式话语分析在数量上占据绝对优势。以于良芝为代表的一批学者,以福柯话语权力理论为基础,遵循福柯式话语分析的思路,围绕图书馆信息职业及图书馆情报学中的职业/学科话语及其意义建构展开分析,相关成果见表1。

表1 我国LIS领域对福柯式话语分析的应用

3.3 批判性话语分析

与福柯式话语分析相比,批判性话语分析同样关注社会问题和权力关系,承认话语对现实的建构作用。其从马克思主义倡导的社会实践观和意识形态论中汲取养分,指出话语是意识形态的工具,会通过特殊的方法建构社会,再现权力关系。批判性话语分析主要考察的是话语中蕴含的价值体系和意识形态,以及隐藏在话语背后的权力结构等,并希望借此揭露和抵制社会中的各种不平等、不合理现象,促进人类社会文化的进步。批判性话语分析的代表学者主要有Fowler、Dijk、Fairclough、Martin等。LIS领域学者运用批判性话语分析,考察图书馆职业话语中潜藏的意识形态和不平等权力关系。

2001年,Stevenson[40]首次将批判性话语分析引入LIS领域。其结合图书馆情报学科特色对Fairclough的三维分析框架做出修正,并将其用于相关政策文件的分析,以探讨加拿大社区信息中心发展衰落背后所暗涌的权力斗争。同样,Pilerot等[41]在研究西方信息素养项目时,承袭Fairclough的观点,指出话语是意识形态的载体,并以两份重要政策文件为例,说明政府如何借助政策文本从话语上建构出意识形态化的“信息素养”概念。Brook等[42]利用批判话语分析的方法考察图书馆组织文化及图书馆职业准入规则,分析得出,上述话语在不同程度上折射出种族主义意识倾向,违背了图书馆维护社会正义的优良传统,而这也直接塑造了目前图书馆界白人员工居多的社会现实。Oliphant[43]从方法论的视角,提出将Potter的话语心理学与Fariclough的批判话语分析结合起来,共同用于图书馆情报学界的社会公正研究,为LIS领域社会公正研究者提供新的思路与方法。

4 话语分析各流派在LIS领域的应用路径与前景

话语分析三大主要流派的研究模式在发展起源、理论来源、关注焦点、研究路径、应用前景五个方面都表现出较大差异(见表2)。

虽然具有上述不同,但三者还是具有一些共性,主要表现在三方面。①从哲学层面看,三大派系都属于后现代主义研究范式。区别于实证主义范式,三者都否认话语是对客观实在的真实反映,而是将话语本身看作一种社会现象,认为话语的重要作用在于诠释、理解乃至建构意义。②从数据来源看,三种话语分析的对象都比较丰富多样,囊括各种文本及非文本形态的材料。从这种层面看,话语分析作为一种质化研究方法,具有适用范围广阔的独特优越性。③就分析方法及其规范程度而言,三种话语分析模式都具有较强的复杂性,不具备统一的范式和规范的步骤。

表2 不同流派话语分析在LIS领域的应用比较

5 话语分析:开辟LIS研究新视野

作为一种强大的质化研究方法,话语分析的诠释力超越了内容分析等实证主义方法。作为一种研究立场,话语分析所依托的理论基础、哲学思想更是为图书馆情报学科提供了一双洞察“阳光背后阴影”的眼睛。事实上,话语分析的真正价值和独特意蕴正在于此,它督使LIS学者、实践者保持睿智,自发地关注和透视话语,对其中蕴含的意义建构、话语成规进行剖析,及时纠正偏颇并向学科同人发出警告,进而促进整个图书馆情报学科和图书馆信息职业的长久发展。

话语分析意义重大,而目前LIS领域话语分析的普及度还远远不够。尤其是国内图书馆情报学对话语分析的利用还局限在小部分学者范围内,且学者对话语分析的使用缺乏自觉且不够深入。这充分说明,我国话语分析的相关研究缺乏系统性。究其原因,主要在于相较问卷、访谈、实验等归纳式研究方法,话语分析这一演绎式质性方法有其深刻的哲学理论基础,流派众多,灵活性强,缺乏统一固化的使用步骤,对使用者提出更高的要求。而国内系统深入的话语分析研究综述又十分匮乏,很多学者对其缺乏了解。在此,本文希望通过上述文献梳理及述评,为后来研究者提供指引与启发,吸引更多学者自主运用话语分析的方法开展研究,用话语分析的视角洞察学科。

[1]陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2006:12-13.

[2]王治河. 后现代主义辞典[M]. 北京:中央编译出版社,2004:345-348.

[3]米歇尔·福柯. 知识考古学[M]. 谢强,马月,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2010:32.

[4]吕源,彭长桂. 话语分析:开拓管理研究新视野[J]. 管理世界,2012(10):157-171.

[5]蔡曙山. 论哲学的语言转向及其意义[J]. 学术界,2001(1):16-27.

[6]索振羽. 索绪尔及其《普通语言学教程》[J]. 外语教学与研究,1994(2):51-56.

[7]HARRIS Z S. Discourse analysis[J]. Language,1952,28(1):1-30.

[8]ECO U. A theory of semiotics[M]. Indiana University Press,1976:51.

[9]AUSTIN J L. How to do things with words[J]. Analysis,1962,23(Suppl-1):58-64.

[10]SEARLE J R. Précis of the construction of social reality[J].Philosophy & Phenomenological Research,1997,57(2):427-428.

[11]HALLIDAY M. Language as social semiotic:the social interpretation of language and meaning[J]. American Anthropologist,1978,83(3):659-661.

[12]HALLIDAY M,HASAN R. Language,context,and text:aspects of language in a social semiotic perspective[M]. Victoria:Deakin University,1985:167.

[13]COOK G. Discourse[M]. Oxford:Oxford University Press,1989:230.

[14]黄国文,徐珺. 语篇分析与话语分析[J]. 外语与外语教学,2006(10):1-6.

[15]FROHMANN B. The power of images:a discourse analysis of the cognitive viewpoint[J]. Journal of Documentation,1992,48(4):365-386.

[16]FROHMANN B. Discourse analysis as a research method in library and information science[J]. Library & Information Science Research,1994,16(2):119-138.

[17]BUDD J M,RABER D. Discourse analysis:Method and application in the study of information[J]. Information Processing &Management,1996,32(2):217-226.

[18]TALJA S. Analyzing qualitative interview data:the discourse analytic method[J]. Library & Information Science Research,1999,21(4):459-477.

[19]RADFORD G P. Trapped in Our Own Discursive Formations:Toward an Archaeology of Library and Information Science[J].The Library Quarterly:Information, Community,Policy,2003,73(1):1-18.

[20]WIEGAND W A. Tunnel vision and blind spots:What the past tells us about the present;Reflections on the twentieth-century history of American librarianship[J]. Library Quarterly,1999,69(1):1-32.

[21]RADFORD G P,RADFORD M L. Structuralism,post‐structuralism,and the library:de saussure and foucault[J]. Journal of Documentation,2005,61(1):60-78.

[22]BUDD J. Discourse analysis and the study of communication in LIS[J]. Library Trends,2006,55(1):65-82.

[23]于良芝. 公共图书馆服务的意义建构与认识盲点——对公共图书馆评估总结材料的话语分析[J]. 中国图书馆学报,2009,35(4):4-13.

[24]葛园园. 话语分析理论与图书馆学研究之探讨[J]. 图书馆杂志,2013,32(2):18-23,38.

[25]LÓPEZ-HUERTAS M J. Thesaurus structure design:a conceptual approach for improved interaction[J]. Journal of Documentation,2013,53(2):139-177.

[26]ABRAHAMSON J A,RUBIN V L. Differences over discourse structure differences:a reply to Urquhart and Urquhart[J]. Journal of Documentation,2015,71(2):224-232.

[27]URQUHART C,URQUHART A H. Discourse structure differences in lay and professional health communication[J].Journal of Documentation,2015,71(2):216-223.

[28]JACKOS N. Information technology and interests in scholarly communication:a discourse analysis[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology,2001,52(13):1122-1133.

[29]NAHL D. A discourse analysis technique for charting the flow of micro‐information behavior[J]. Journal of Documentation,2007,63(3):323-339.

[30]HEOK A K H,LUYT B. Imagining the internet:learning and access to information in Singapore’s public libraries[J]. Journal of Documentation,2010,66(4):475-490.

[31]QIU L C. Cybercafés in China:community access beyond gaming and tight government control[J]. Library Trends,2013,62(1):121-139.

[32]RADFORD G P. Libraries,librarians,and the discourse of fear[J].Library Quarterly,2001,71(3):299-329.

[33]HAIDER J,BAEDEN D. Conceptions of“information poverty”in LIS:a discourse analysis[J]. Journal of Documentation,2007,63(4):534-557.

[34]RADFORD G P,RADFORD M L,LINGEL J. Alternative libraries as discursive formations:reclaiming the voice of the deaccessioned book[J]. Journal of Documentation,2012,68(2):254-267.

[35]GALLAGHER C,MCMENEMY D,POULTER A. Management of acceptable use of computing facilities in the public library:avoiding a panoptic gaze?[J]. Journal of Documentation,2015,71(3):572-590.

[36]FOX M J. Legal Discourse’s epistemic interplay with sex and gender classification in the Dewey decimal classification system[J].Library Trends,2016,64(4):687-713.

[37]于良芝,于斌斌. 关于我国基层图书馆的竞争性话语比较[J].图书馆论坛,2011,31(6):80-87.

[38]于良芝,李亚设,权昕. 我国乡镇图书馆建设中的话语与话语性实践——基于政策文本和建设案例的分析[J]. 中国图书馆学报,2016,42(4):4-19.

[39]王平. 图书情报学教育使命的意义构建与认知差异——基于话语分析的中美比较研究[J]. 图书情报工作,2010,54(5):51-54.

[40]STEVENSON S. The rise and decline of state-funded community information centres:a textually oriented discourse analysis[J].Canadian Journal Information & Library Science,2001,26(2):74-75.

[41]PILEROT O,LINDBERG J. The concept of information literacy in policy-making texts:an imperialistic project?[J]. Library Trends,2011,60(2):338-360.

[42]BROOK F,ELLENWOOD D,LAZZARO A E. In pursuit of antiracist social justice:denaturalizing whiteness in the academic library[J]. Library Trends,2015,64(2):246-284.

[43]OLIPHANT T. Social justice research in library and information sciences:a case for discourse analysis[J]. Library Trends,2015,64(2):226-245.