基于过程性评价的课程考核模式的实践探索

——以“风景名胜区规划”课程为例

(1.浙江农林大学园林学院,杭州 311300;2.同济大学建筑与城市规划学院,上海 200292)

一、“风景名胜区规划”课程的概况

当风景园林学被教育部评为国家一级学科后,风景园林教学开始逐步向着规范化、兼容化、特色化的方向发展[1]。近年来,浙江农林大学园林学院针对浙江省风景名胜资源丰富、具有重要遗产价值和生态服务功能的保护地类型多样的特点,相继开设了“风景名胜区规划”“风景资源学”“风景科学概述”“遗产保护概论”等以风景园林遗产保护与利用为研究方向的课程群,并在传统教学内容的基础上,增加了历史文化遗产、乡土特色营造、现代技术利用等特色专题,力求培养既懂得尊重自然环境、熟悉地域文化特征,又能满足时代发展需要的风景名胜区规划设计、管理人才。

“风景区名胜规划”是风景园林专业重要的必修课程,是园林、环境艺术设计专业的选修课程。按照教学计划,“风景区名胜规划”课程在第6学期开设,共有48学时。该课程旨在帮助学生了解风景名胜区发展历史、现状与趋势,掌握国内外风景资源识别、分析评价、保护与规划等方面的理论方法与技术,掌握我国风景名胜区规划的要求、程序、方法和管理政策。

二、“风景名胜区规划”课程考核存在的问题

按照现行的考核模式,“风景区名胜规划”的课程考核分为平时成绩与期末成绩两部分。平时成绩占30%,主要包括课堂考勤、课堂讨论、平时作业等考核内容;期末成绩占70%,以期末考试成绩为准。

经过多年的教学实践,笔者发现该课程考核方式存在着一定问题。

(一)课程考核模式不合理

对学生平时作业的考核是以个人为单位,这是风景园林设计类课程最常见的考核模式。但对于园林规划类的课程,特别是“风景区名胜规划”课程,由于规划范围是以平方公里为尺度单位,涉及了城乡规划、国土交通、环境保护、农林水利等多学科,因此任何一个大型规划项目都不可能靠一个人单打独斗完成,必须依靠团体的力量,而这种团队合作精神不是一朝一夕就能培养起来的。所以,以个人为单位的课程考核模式造成学生平时规划作业的深度和质量都达不到教学要求。

(二)课程考核形式单一

传统的教学方式主要是教师讲授教学的重点、难点,学生在考前对教学的重点、难点进行复习,期末参加考试,考卷成绩合格即为通过。这种考核方式强调学生对知识的记忆过程。而“风景区名胜规划”课程实践性较强,很多课程知识需要通过实践转化为学生自己的知识能力,所以,单一的期末试卷的考核方式很难达到人才培养的目标[2]。

(三)课程考核信息反馈不及时

由于“风景名胜区规划”课程学时少,且理论课时多,学生的实践作业集中于学期中后段,完成时间相对局促。当学生把作业上交给教师时,时间已临近期末,所以教师没有时间就作业情况与学生进行沟通交流,也无法在教学中对学生作业中存在的问题进行有针对性的讲解。

三、基于过程性评价的“风景名胜区规划”课程考核模式的界定

(一)过程性评价的内涵

1966年,美国教育专家斯塔弗尔比姆首次提出过程性评价的概念[3],过程性评价是指在教学活动中对学生学习的各类信息加以实时、动态地反馈,以揭示、判断和生成教学价值的活动。从评价的价值取向看,过程性评价是以优化学习过程、提高学习效果、促进个体生命发展为目的的评价活动;从评价对象看,学习过程中的知识建构、能力发展、学习动机激发、学习策略运用以及情感态度形成等过程性因素都应纳入评价的范围;从评价效果看,过程性评价既要实现学生学习动机的激发和学习方式、学习效果的优化,也要促进教师教学的反思与教学方式的改进,实现教学效果的优化[4]。

(二)基于过程性评价的课程考核模式的特点

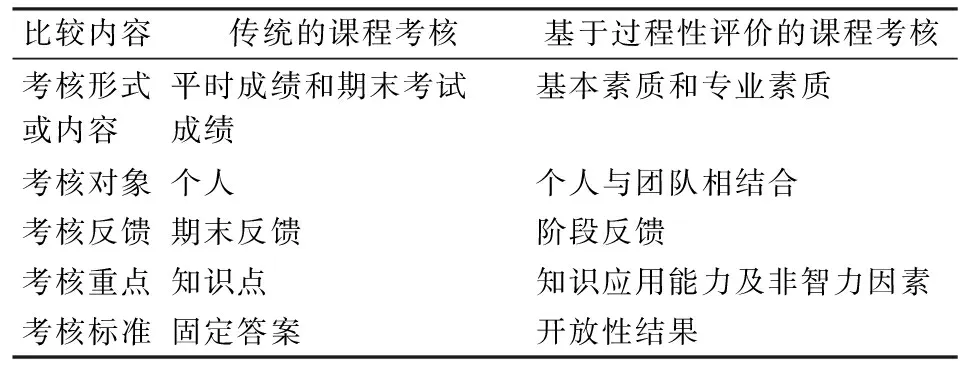

针对“风景名胜区规划”课程考核存在的问题,探讨了基于过程性评价的考核模式。基于过程性评价课程考核与传统课程考核的区别见表1。

表1 基于过程性评价的课程考核与传统的课程考核的区别

四、基于过程性评价的“风景名胜区规划”课程考核的实践探索

笔者以浙江农林大学风景园林专业“风景区名胜规划”课程为例,进行了基于过程性课程考核的实践。

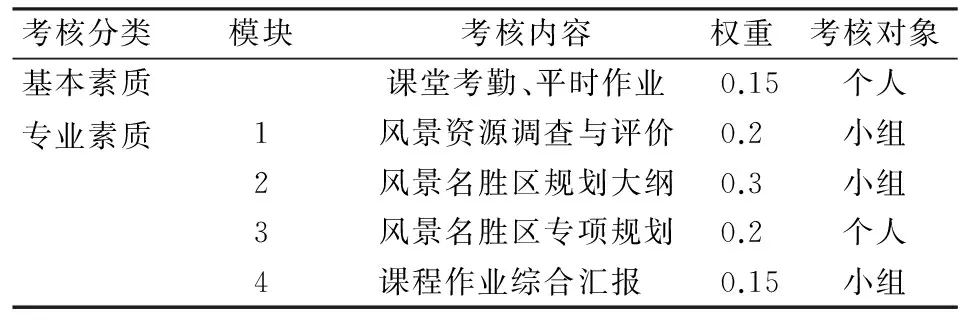

(一)确立多元化的考核内容

课程考核内容分为基本素质和专业素质两部分。其中基本素质包括学生课堂考勤、平时作业等内容,权重为0.15;专业素质包括规划逻辑思维、文字表达、图纸表现以及交流表达能力等,主要通过课程作业中风景资源调查与评价、风景名胜区规划大纲、风景名胜区专项规划、课程作业综合汇报4个模块,并根据学生的工作量及难度系数确定其权重。学期末,教师将学生各阶段成果得分进行相加,确定学生最终的课程考核得分。

(二)对个人与团队进行综合性考核

在“风景名胜区规划”课程开课之初,笔者将学生分为4人小组,以小组为单位完成模块1风景资源调查与评价阶段、模块2风景名胜区规划大纲阶段、模块4课程作业综合汇报任务;模块3风景名胜区专项规划任务则由学生个人独立完成。最后的课程考核将个人与团队相结合进行综合性考核。这种考核形式既可以培养学生的团队合作精神、协调沟通能力,又能展现学生的个人学习能力。“风景名胜区规划”课程考核内容及相应权重见表2。

表2 “风景名胜区规划”课程考核内容及相应权重

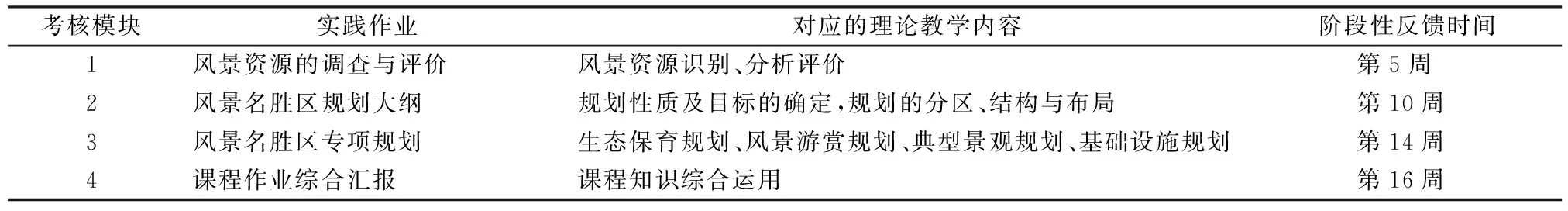

(三)建立阶段性考核结果的反馈机制

教师应在学期初为学生布置好课程作业题目,并选择学生能现场考察、亲身感受的规划场地,便于学生在实践过程中及时发现问题并反馈给教师。例如,在教学中,笔者将学校所在地——杭州临安城郊具有一定风景资源及文化遗存的玲珑山、西径山设为学生的研究案例,并为学生提供了城市的总体规划、土地利用规划、规划场地1∶10000地形图等相关基础资料,学生根据教师提供的基础资料运用课堂所学的理论知识对风景名胜区进行规划。这种将课程作业模块化,可以使每一模块对应相应的教学内容,使理论教学与实践作业同步开展,便于学生更好地掌握课程知识。其中课程作业模块1风景资源调查与评价侧重考核学生对风景资源识别、分析评价等基本概念的掌握和应用;课程作业模块2风景名胜区规划大纲侧重考核学生对规划理念的表达与规划逻辑的体现;课程作业模块3风景名胜区专项规划侧重考核学生对专项规划技术的掌握及规划图纸的表达;课程作业模块4综合汇报则侧重考核学生的逻辑思维能力和语言表达能力。教师按教学进度分阶段进行课程作业成果的反馈,以学生汇报、师生交流为主要形式,以网络课堂、微信公众号等多媒体为辅助手段,教师通过对阶段性课程作业质量的分析,及时了解学生对专业知识掌握的情况,对学生掌握不好的地方及时在下一阶段的课堂教学中进行弥补。

例如,在课程作业模块1风景资源调查与评价的成果汇报过程中,教师发现学生对风景资源单体分类、分级评价的知识已基本掌握,但对风景名胜区整体资源分析评价的方法掌握得不理想。根据这一阶段反馈信息,教师及时在下次课堂教学中专门增加了薄弱知识点的讲解及案例分析,帮助学生进一步理解和掌握风景名胜区整体资源分析评价的方法,为后面的课程讲授打下坚实的基础。“风景名胜区规划”课程阶段性反馈时间节点见表3。

表3 “风景名胜区规划”课程阶段性考核内容及考核结果反馈的时间节点

(四)增加学生课程作业综合汇报环节

为了培养学生的逻辑思维能力和语言表达能力,在期末的教学过程中增加了课程作业综合汇报环节。学院邀请了浙江省住建厅风景名胜处、浙江省城乡规划设计研究院、杭州市规划局、青山湖国家森林公园管理局等规划、管理单位的专家及任课教师担任评委,并向全校师生开放汇报过程,欢迎全校师生观摩交流。学生以小组为单位,每组制作15~20分钟的多媒体汇报文件,详细表述风景名胜区规划过程、方法与成果,并回答评审专家的提问。然后,评审专家根据风景名胜区规划的质量和学生的表达能力以及回答评委提问的情况进行打分,最后汇总成为课程作业模块4的得分。目前,课程作业模块4综合汇报已成功举办4期,并获得学生和与会专家的一致好评。

五、基于过程性评价的“风景区名胜规划”课程考核实践探索的效果

(一)学生对课程教学的满意度不断提升

改革前,学生对“风景名胜区规划”课程的评价得分一直处于学院后30%,选课学生人数不足15人。改革后,学生表示过程性评价模式使学习目标更加明确,知识掌握得更加扎实,综合实践能力得到锻炼,学生对“风景名胜区规划”课程的认可度明显提高。目前,“风景名胜区规划”课程已成为学院热门选修课,选课率达到了90%以上。同时,期末学生对课程的教评得分也显著提升,跃居学院前30%的行列。

(二)提高了学生的专业能力

通过课程学习,“风景名胜区规划”课程知识对学生已不再是课本上枯燥无趣、晦涩难懂的专业名词,而是经过实地调研、思考分析、规划设计,成为身边的一个个鲜活案例。学生的规划意识、逻辑思维、图纸表达能力都得到了显著提升,部分优秀学生可以直接参与到教师的实践项目中。近年来,学生参与了“大盘山国家风景名胜区总体规划”“天荒坪省级风景名胜区总体规划”“曹娥江省级风景名胜区总体规划”“南雁荡山风景名胜区知音涧详细规划”等众多实践项目。

(三)锻炼了学生的综合能力

教学改革还提升了学生的团队精神,考核权重中的65%为团队成绩。在课程教学中,学生团队合作意识不断提升,形成了一个个优秀的学生团队。教师利用课余时间对学习兴趣浓厚、学习能力较强的学生团队进行了有针对性的指导,鼓励学生积极参与社会实践、学科竞赛、科研创新等活动,学生的综合能力和素质不断提升。

2012年,由学生参与的“竹陌森林——杭州临安横岭村美丽乡村规划设计”项目获园冶杯风景园林国际竞赛三等奖;2015年,由学生参与的“天荒坪星空公园规划设计”获园冶杯风景园林国际竞赛三等奖、浙江省风景园林大学生设计竞赛二等奖;2015、2016年学生暑期社会实践团队荣获校级优秀团队;2017年“优雅竹城——安吉竹文化景观模式调研”获校科研创新项目立项。这些成绩都是以学生团队的形式取得的,对学生综合能力的培养起到了很好的促进作用。

风景名胜区作为我国自然与文化遗产资源分布最集中的区域,是贯彻落实国家生态文明建设要求,建设“美丽中国”的重要载体。只有以教育改革项目为龙头,以现代教育为理念,以学生的实践活动为背景,全面深入地进行“风景名胜区规划”课程的教育改革,才能培养适应时代发展、社会需求的风景园林专业的合格人才[5]。

[1]楼一蕾.风景园林专业“城市绿地系统规划”课程教学改革研究[J].现代园艺,2013(22):223-224.

[2]张旭红,王丽明,孟媛,等.注重过程的分组考核模式在“环境影响评价”课程中的应用研究[J].北京城市学院学学报,2013(3):34-37.

[3]李国庆.从评价到评定:美国基础教育课程评估的转向[J].辽宁教育研究,2006(3):82-85.

[4]张曙光.过程性评价的哲学诠释[J].齐鲁学刊,2012(4):69-73.

[5]唐晓岚,魏际敏.“风景名胜区规划”课程的教学改革与实践——以南京林业大学为例[J].中国林业教育,2011,29(5):68-71.