陆家嘴销烟

王鹏程

1

1918年6月,上海,黄霉天。

葛石容刚洗了澡,走在街上没一刻已是汗湿脊背。天已擦黑,来往路人渐渐少了。不知怎的,最近葛石容外出总是隐隐觉着有人在暗中跟着他。几次回头后面并无人影。葛石容心中笑自己。自从去年当上了江海关副监督长,明里暗里要对付的人太多了。这个职务其实与鸦片有关。葛石容接连查处了几处烟馆后,收到了几封恫吓信,是用匕首钉在门框上,警告他如果再敢查处烟馆就拿他开刀。葛石容是个读书人,也是个嫉恶如仇的硬骨头,就这点儿威吓吓不住他。

转出弄堂,一片嘈杂喧哗声,不远处围着一大堆人。葛石容挤进人群,只见一个鸦片鬼在乞求着众人买了他的女儿,一边一个十岁模样的女孩跪在那里,头上插着草标。女孩低着头流着泪却不敢哭出声来。葛石容怒不可遏冲了过去,一把拽起女孩,用手指着鸦片鬼训道:“为了鸦片,你真是什么都干得出来。她还是个孩子,是你的亲生骨肉,你怎么忍心卖了她……”

鸦片鬼一脸无赖相,流着鼻涕傻子般笑,摇着手说:“大爷行行好,给几个钱吧,我难受死了。”

“你信不信,我早晚会把上海的鸦片馆全部给封了!”葛石容的话音还没落,鸦片鬼蛮狠地一把从他手里夺过女孩,脸露凶相,骂道:“你他妈的谁啊,不买就给我滚。”

葛石容還想与他理论,突然有人拉住了他,只见一个戴着草帽一身黑衣的高个男子凑近他,低声说:“葛大人,请随我来。”

路边的店家闪出暗淡的灯光,高个男子的脸给草帽遮住了。看不清他的面目。葛石容犹豫了下,还是跟着高个男子进了旁边的弄堂。

“像这样卖女典妻的事情,在上海乃至全中国,几乎是天天有发生。我想请问葛大人,作为上海的一个专门管理鸦片的官员,面对这样的悲剧,你有何感想?”高个男子的声音在寂静的弄堂内回响。

“我们会消灭这种现象,会的!一定会!”葛石容握紧拳头。

“哈哈。”高个男子转过头来,黑暗中还是看不清他的脸,“葛大人,可听到过这样一个民谣:官不管,如害人,官串通,似杀人。官商鸦片去赚钱,百姓家破人亦亡……”

“官商鸦片去赚钱?不可能!官商怎么会联合去赚烟土的钱?一个是禁烟土的,一个是销烟土的,原本就是针锋相对的两拨人。”葛石容义正辞严。高个男子鼻子里“哼”了下,说:“许多事情是葛大人这样的好官不知道的。”

“你能不能把话说得明白一些……”葛石容是个聪明人,他从高个男子话语中,感觉到他有什么事要对他说。高个男子不再说话,而是把一张纸条交到葛石容手里,葛石容打开一看,连连摇着头,“不可能,这不可能……”

“可能不可能,葛大人细细打听不就会明白了。”高个男子说完拱手作别,留下葛石容还呆在原地。他一时还没有从纸条中回过神来。那上面所说的事关联到他们上海江海关的监督长马玉力。

2

入夜,十六铺码头。

客船上的人走得差不多了,这时一胖一瘦的两个中年男子被几个人簇拥着缓缓下船,看似他们不急不慢,上了不远处停着的一辆黑色小车,小车就飞驰而去。没一会工夫,黑色小车在上海江海关监督长马玉力府邸大门前停下了。胖男人下车后看了看四周,确定没有人跟踪注意他,才招呼后面的瘦男人。一行人鱼贯而入进了马府。一直跟在后面的葛石容这时闪了出来,他认出来,那胖子是北洋政府的财政总长曹汝霖,那个瘦子是臭名昭著的清朝末年担任过上海道台的秦乃煌。

为什么要说秦乃煌臭名昭著呢?1915年袁世凯称帝,派出秦乃煌担任苏赣粤三省的禁烟特派员到上海。当时这三个省没有被禁绝种植和输入土烟,特别是上海存有大量印度鸦片,是个还没有受到禁烟影响之地。秦乃煌到了上海,就与上海和香港两地经销印度鸦片的烟土联社签订了《苏赣粤三省禁卖烟土合同》,准许烟土联社运销积存的鸦片,每箱向政府交纳3500元捐款。今年年头这个三年合同到期,如今上海烟土联社还有一千多箱鸦片存货。秦乃煌和曹汝霖这个时候来到上海,并且这般偷偷摸摸夜访上海江海关监督长兼任禁烟特派员的马玉力,必定和鸦片有关。

昨晚那个高个男子给葛石容纸条上就写着:秦乃煌与曹汝霖来上海与马洽谈政府卖鸦片提成一事。开始葛石容不敢相信这事。秦乃煌由于做了这事,早已让万千民众唾骂,他的广东老乡,认为他伤了广东人的脸面,纷纷与他决裂。上海人也扬言,只要秦乃煌再敢踏进上海半步,就打断他的双腿。秦乃煌就是因为做了这龌龊之事,已经活得人鬼不是。难道当今政府还要重蹈覆辙?葛石容不相信他们还会再行不义,他只是让手下人注意码头。当得到确切消息秦乃煌和曹汝霖真是坐这条船来上海时,葛石容看着他们进了马府来找马玉力。他还安慰着自己,也许他们来是为了销毁鸦片一事……这样一想,葛石容慢慢向后转去,担心写在了他的脸上。

第二天,马玉力向属下宣布一个决定时,葛石容担心的事终于发生了。

马玉力宣布政府准备和上海、香港烟土联社再签合同,以每箱6200两上海纹银价格倾销上海所存所有鸦片。马玉力以禁烟特派员身份招商认销。以他这个禁烟特派员的身份来宣布这认销合同是那么滑稽和荒唐,马玉力却是干劲十足。葛石容明白,这其中的利润足以让一些涉足的官员富甲一方。马玉力还在唠叨不休,布置任务。葛石容实在听不下去,当即与马玉力争了起来。

“作为上海专门监管烟土的衙门,禁烟的特派员,却干着贩卖烟土的生意,这不是贼喊捉贼吗?”葛石容原本还抱着政府与民众上下一心禁烟的乐观态度,此时他被自己这个往好处看人的想法激怒了,他恨政府的所作所为,更笑自己的天真。

马玉力也不恼,笑着说,“非常时期,国家财政上的需要,不得已出此下策,我们也应体谅。拿着上面俸银,自然是上面说什么我们就做什么。”

“那杀人放火之事也干吗?”葛石容眼前又浮现出被鸦片害得卖儿典女的一幕幕,马玉力脸也不好看了,“没叫你杀人放火。”

“这样做与那又有何不同?你良心上过得去吗?”

“你干好自个的差事就是了。”

“这样的差事我没法干,也不愿意昧着良心干。”葛石容当即提交了辞呈。马玉力一声冷笑。

葛石容辞职了,可是招商认销烟土并没有停下来。平时和葛石容比较谈得来的同僚来劝他,“这事对大家都有好处,倾销烟土能提税,上面得利了,那些当官的也得实惠了,这事谁不高兴做。你干吗放着现成的银子不要呢?”

“他们得利了得实惠了,那老百姓呢?官商参与烟土贸易后患无穷,将来我民众我国土我民族都将受其祸害,你们都想过没有?”葛石容愤然道。那些个同僚自讨没趣也就散了。

3

葛石容心灰意冷回到老家,他的老家在浦东川沙。他从小没有父亲,是母亲一手把他带大。所以他没有把辞职的事情告诉老人家,怕她担心。母亲年岁已大,耳朵有些重听,说话声音响了许多,她冲着葛石容几乎是喊道:“你怎么回来了?你知道你小姨夫死了。”

葛石容一愣。在他的记忆中小姨夫是个做农活的好手,身体也是棒棒的,还在街上开了家酱油店,家里的日子算不上红红火火,却也打发得平平稳稳。没病没灾的怎么说走就走了。母亲一声叹息,说:“自从去年他染上了鸦片,整个人就完全变了,家里能变卖的东西都让他拿去吸鸦片了。酱油店也盘给了人家,每次你小姨和他吵,不犯瘾的时候发誓赌咒不再吸了,瘾上来时谁也阻止不了。家里已经让他败光没有钱了,上个月终究熬不住鸦片瘾投河而去,可怜三个孩子和你小姨啊……”

母亲擦着泪,葛石容心里像被什么压着,半晌说不出话来。

小姨的家离葛石容家不远,葛石容想去看看她。踏进门就看见小姨目光呆滞地坐在灶头边,葛石容连叫几声,她才缓缓抬起头,认出是葛石容,反复说着一句话,“我正想找你问问去。”

葛石容不知小姨要问什么,说:“小姨,你有什么话尽管问就是了。”

“你们明明知道这鸦片是害人的,为什么不连根拔去,还要让它继续害人?”小姨满眼充满怨气,仇人般地盯着葛石容,这与平时文弱的小姨完全是两个人了。

“你说,你说呀。”小姨抓住他的胳膊摇着。

“我,我……”

小姨的吼声越来越响,葛石容的声音越来越低。

“你是管禁止鸦片的,为什么越禁越多,越禁害的人越多!你说,你给说清楚。”小姨使足了劲紧紧抓住葛石容的衣襟拍打着,葛石容不知如何作答。

母亲扭着小脚跨进了门槛,拼命拉开小姨的手。葛石容发现小姨的手出奇地有力,他的胸口被她抓得隐隐作痛。母亲轻声对葛石容说,“她受刺激太大,有时脑子不好……”

“害人精,你们这些害人精,要遭天打雷劈的……”小姨大声吼叫着,突然一头撞向桌角。母亲一声惊呼,葛石容上前抱住小姨,额头上已是血肉迷糊一片。小姨双眼紧闭,怎么也唤不回来了。

小姨一家就这么毁了,三个孩子最大的只有十二岁,最小的还只是六岁,以后就成了无爹无娘的孤儿了。葛石容陷入了痛苦之中,他不知怎么办是好。

“去找找黄炎培吧,他回来了。”母亲无意中的一句话,让葛石容眼睛一亮。

黄炎培是葛石容私塾里的好友。葛石容来到了“内史第”,黄炎培这次是为了创建中华职业学校才回乡的。听了葛石容的辞官是为了阻止认销合同,黄炎培叫了声好又摇了摇头。葛石容忙问:“我做错什么了?”

“你辞官说明你的气节。可是你这样做,你认为能阻止他们的认销合同吗?”听黄炎培这么说,葛石容一声叹息,“我何尝不知,可我只有用此办法才能表明我的反对。”

“这事仅有反对是不够的。”黄炎培沉吟一会说:“我们要联合上海各界人士一起来声讨,要让民众一起来反对鸦片在中国的泛滥。我带你去见一个人。”

4

黄炎培带着葛石容要见的是国民政府元老张謇。张謇一听此事,拍案大骂,“这个政府没救了,这样的事情也做得出来,真是伤天害理,丧心病狂。”

“张老,现在他们的计划正在准备实施之中,如果上海不马上采取措施,那和秦乃煌一样的又一份认销合同签订,深受其害的不止我们上海一地啊。”葛石容怕的就是马玉力他们暗中与沪港烟土联社签订认销合同。黄炎培说:“看来官方是指望不上了,只有民众起来,人多力量大才能阻止他们。”

“好,我们各自充分利用我们手上的社会关系,一起发起这场反对承销烟土活动。”张謇毕竟是个元老,经历过大风大雨。

“好,那我们抓紧去办。”葛石容站起,突然又坐下,黄炎培问:“怎么了?”

葛石容想了想说:“我担心……”

“你担心什么?”张謇知道,葛石容是知道他们内幕的人,他的担心不无道理。葛石容在纸上写下两个字,黄炎培沉吟会说:“仓库。”

“现在烟土存放在仓库里,要是……”

“這事我们再好好议议……”三人又坐了下来。

短短几天,上海工商界和上海名流组织了各种反对烟土认销的组织,保种除毒社、中华国民拒土公会、上海中华联合拒绝推销存土会成立。他们用各种形式,反对马玉力他们的烟土认销合同。

这一着棋是马玉力他们没有想到的。马玉力与曹汝霖再着急也没用。曹汝霖本来是想顺顺当当来取走这笔钱的,没想到这回上海民众不像上次秦乃煌那回好糊弄了。来时他在大总统徐世昌那里是拍过胸脯的,这回拿不到这笔银子他如何交账?

“我倒还是有一个办法,不知可行不可行。”马玉力慢条斯理话刚出口,曹汝霖就不耐烦了,“都什么时候了,你还卖什么关子,有话快说。”

“那一千箱烟土存放在老沙逊洋行,怕还没有多少人知道,我们只要……”听到马玉力这么说,曹汝霖嘿嘿一笑,他们想到了一块。他缓了口气,说:“那就先把这烟土转移了,只要烟土联社签了合同,到了他们那里,我们就不管了。”

“那時他们再闹,我们已经银子到手,损失的是烟土联社,不管我们的事了。”马玉力说到得意处,哈哈大笑。

老沙逊洋行仓库地处黄浦江边,是个仓库码头。

夏天的天气说变就变,下半夜的时候下雨了。就在这时,几辆大卡车呼啸着开到洋行仓库前,跳下一大帮人,拼命打着大铁门。门卫老头急忙提着灯出来问干什么?那领头的歪脸说提货,门卫老头说半夜提什么货,要提明早来吧。歪脸拔出枪隔着铁门的栏杆指着门卫老头,让他赶紧把门打开。门卫老头一看这家伙也是怕的,忙问你提什么货?歪脸把一张单子递到他跟前,门卫老头一看就紧张了,他们要提的是存放在这里的一千箱鸦片,上海民众聚会反对的就是这一千箱鸦片。门卫的头摇得像拨浪鼓一样,紧紧把钥匙串抱在怀里,说我让你提了货也是死,你就打死我吧。歪脸骂了声朝天开了一枪……随着枪声门外一大群人拥了过来,还有镁光灯闪个不停,葛石容跑在最前,拦住歪脸道:“你们是哪里的?请出示你的提货单子。”

歪脸用手遮挡着镁光灯,他知道对方早有准备,不可“恋战”,歪脸手一挥,带着小喽啰赶忙跳上车,仓皇而逃。

第二天,上海的各大报纸都登了有人想提取一千箱鸦片的新闻。

5

葛石容刚跳上黄包车,就觉着不对劲,他还没告诉车夫要去的地方,车夫拉起黄包车就狂奔起来。任他喊着停下,黄包车没一点要停下的样子。没一刻地工夫,在一家饭馆门前,车停下了。几个黑衣短褂人围上前,葛石容想说什么,有人将一个硬家伙顶在他腰间,葛石容明白他碰上什么人了。

有人将葛石容引到了一间包房,房里有个人背对着他。一看那背影葛石容知道是谁了,这会儿他反倒是静下心来,冷冷一笑,“马大人,何必用这种方法。你要找我,传唤一声不就得了。”

“不敢!”马玉力慢慢转过身来,“葛大人现在出名了,整个上海滩的民众都受你的鼓动,我怎么请得动你。”

“有什么事就直说吧,用不着这样虚情假意了吧。”葛石容坐下,马玉力凑近他,嘿嘿一笑,“我那是迫不得已。好,那我们就打开天窗说亮话,葛大人,你打算什么时候平息这场风潮。”

“这是我们要闹的吗?马大人,鸦片害人,你作为一个禁毒特派员难道真不知道这其中之害?”葛石容愤然站起。

马玉力一脸无辜的模样:“那是政府下的命令,我不执行能行吗?这么说吧,你个人要有什么条件提出来,只要能让那些闹事的人,不再和我们作对。”

“这只是我个人的事吗?做人做官都有其为人为官之道。”

“好,那我们就从公面议。你作为一个烟土管理官员,泄露内幕引起风潮,又带领记者将烟土存放之地公之于众,这就是你的为官为人之道吗?”

“当你看到民众受那鸦片之害家破人亡,看到鸦片像蝗虫一般侵蚀着整个中国大地,我作为一个禁烟官员不为此做些什么,那就枉为官枉为人。我倒要请问,你一个禁烟官员,明里唱着禁烟高调,暗里却干着贩烟勾当,这就是你的为官为人之道?”

“我好心好意劝你,你不领情,那也没有办法了。以后有什么你不要后悔。”马玉力抬起了手,摆了送客的暗示。

葛石容走到门口又停下:“马大人,你们这样做就不怕遭后人唾骂吗?”

出乎葛石容的意外,他的辞呈没有被批准,让他继续在上海江海关任副监督长。上面是迫于民众的风潮,无奈中只得启用葛石容。下面的人对葛石容的继续任职,怕他坏了好事,一个毒辣的计划在暗暗进行。

那日,葛石容回家已是很晚了,刚转向弄堂,听得身后传来呼啸声,回转头去,月光下一道寒光划过,他只觉得后脖子生生发痛,用手捂住感觉有黏液在手上。葛石容忍着痛,看清那是一个衣着褴褛的男子,用凶狠的目光紧盯着他,手中的匕首再次向葛石容挥来……

葛石容躲避不及,这一刀刺在他的左肩膀上,那人再次举刀,却听得他一声惨叫,被人从后打倒在地,夺下匕首,被踩在脚下。葛石容认出救他的是那个递纸条给他的高个男人。他刚张开嘴想说什么,整个人失去知觉向后倒去……

葛石容醒来时,躺在高个男子的家中。葛石容支起身道谢,高个男子摇头道:“葛大人,道谢就生分了!你所做之事是为了我们大众,所以惹急了那些坏人对你下手。”

从谈话中葛石容得知,高个男子本来也有个幸福家庭,父亲和两个兄弟都吸上鸦片以后,一家人活得人不像人鬼不像鬼。看着空空的四壁,高个男子一声叹息:“政府无能,导致鸦片横行,禁烟之人还要遭人暗杀,这是个什么世道啊。”

6

上海的禁烟风潮,已经影响到了全国,浙江、江苏、湖北、江西等省各界人士积极响应,呼吁不准销售存土。眼看事情越闹越大,新上任的北洋政府大总统徐世昌只得慌忙下令,将烟土全部就地销毁。

虽然说是要销毁,可是,这烟土油水太大,好多人还是心有不甘。上面对马玉力办事不得力,非常恼怒,有意要撤了他的职。马玉力把这一切都迁怒于葛石容。那天马玉力找来葛石容商量,问他如何处理这批烟土是好。

“新总统不是下令要全部就地销毁吗?”葛石容不解地瞧着马玉力。

马玉力头点得像鸡啄米,眼睛闪出狡黠之光,说:“是是,是全部就地销毁。可有人举报,说这批烟土分量不足,已经给人调包。”

自从上面下令销毁烟土,葛石容就被派往专门监管老沙逊仓库里的烟土。对此,葛石容是清楚仓库里的烟土根本没有调包。马玉力突然整出调包一说,他当即答道:“马大人,调包不调包,派人一验不就证实了吧。”

“好,当即派人去验。”这时天色已晚,葛石容不知马玉力葫芦里到底卖的什么药,也就跟着马玉力一同赶往老沙逊仓库。打开仓库只验得两包,果真有假,葛石容不知怎么回事,这仓库他日夜派人看守,就是有人想调包也难从下手。

“不可能,这不可能。外人决没有可能进得来调换烟土……”葛石容自言自语道。

马玉力板起脸说:“外人是没有可能,那要是里面的人联合起来一同作案,那可能就大了去了。葛大人,你还有什么话好说。”

“你……什么意思?”

“我的意思很明白,这是你葛大人与外人勾结,把存放在这里的烟土调了包。”马玉力眼里露出得意之色。

葛石容突然明白了,叫嚷起来,“你这是陷害……”

“来人,把葛石容给我押起来。”马玉力一声令下,几个人围住了葛石容。

这时外面响起了一个声音:“这么笨拙的手法,马大人难道看不出来。”

高个男子身后跟着一批民众拥了进来。马玉力严厉问道:“什么人?”

“我们是葛大人组织的义务看护仓库烟土的民众。”高个男子话音没落,马玉力就抖起了威风:“这里没你们的事。”

“我们知道真正调包的人。”高个男子一挥手,一个黑衣人给押了上来,高个男子指着他说,“就是他暗中调包,给我们抓住了。”

“原来是你……”葛石容认出就是对他行刺的那个黑衣人,上前问:“你一共调包了多少?”

黑衣人伸出两根手指,“就两包……”

“我明白了,有人是想用这两包假烟土来坐实我的罪名。真是手段卑劣,用心险恶。”葛石容一把抓住黑衣人衣服,厉声道,“说,是谁指使你这么干的?”

“是……”黑衣人抬起头,他的目光正与马玉力相遇,刚开口想说什么,马玉力从一个护卫手里夺过佩刀,一刀刺向黑衣人。

“你……”葛石容想夺下马玉力手中的刀,已经晚了,黑衣人口吐鲜血倒地。

“一场误会,葛大人,你清白了。”马玉力拍着葛石容的肩膀,“对这种想诬陷你的宵小之辈不要存有善意。”

7

原本政府还想偷偷摸摸处理烟土之事,这样一闹,事情完全公开化了。最后在黄炎培等人的坚持下,决定成立焚土监视团,在陆家嘴建立汽窑炉,专门销毁所存烟土。葛石容也是监视员之一。

这几天,葛石容一直在为陆家嘴的汽窑炉奔波。陆家嘴原本有一个汽窑炉,由于这次有一千多箱鸦片要焚毁,所以特意再建三个汽窑炉。

马玉力已经被撒了所有官职,将回老家。这是他在上海的最后一晚,他叫进来府上的一名家丁,将一封信札交到他手上,让他按地址交给信上所写之人。

葛石容收到这信已是第二日中午,拆开信一看,只有短短五个字:

母病重速回。

见着这字,葛石容心里“咯噔”了一下,母亲身体一直是好好的,怎么突然得重病?葛石容是个出了名的孝子,见着母病重三字心已乱了。他也不细想,赶紧安排好手头活儿,不敢耽误,傍晚时分赶到老家,不想母亲好好地坐在堂屋做针线活。

葛石容一愣:“娘,你得了什么病?”

“我好好的,哪有什么病?”老母一脸困惑。

葛石容几乎知道了怎么回事,他回身就往外走。

母亲叫住了他,“这么晚了,去上海的车马已经没有了。你就住一晚,明天一早回去也不迟。”

葛石容想想也是,明日一早趕回便是。

半夜时分,葛天容被一阵声响惊醒,发现外面有火光,看见有几个人影从窗前闪过,屋内已被熏得四处是烟。葛石容想打开大门,大门已从外面被反锁,他急忙跑到母亲床边,老母已是呼吸困难,挣扎着说:“儿啊,是不是你烧烟土得罪人了,他们不放过你。”

葛石容不容娘多说,背起娘想往外突去。不想正好屋里东西倒下,砸在娘俩身上,两人重重倒地。母亲用尽最后力气说:“儿啊,别怕他们,这种害人东西一定要烧了……”

葛石容痛呼着母亲,“噼噼啪啪”的燃烧声音和弥漫的烟雾,很快将他的呼喊淹没了……

邻人发现葛家大火已晚,火势太大根本没法扑救。葛石容和母亲都烧死在里面。看见那火的人,说那是从来也没有见过的大火,烧红了半个天。

马玉力听到葛石容被大火吞噬后,喃喃而语:“他怎么不知这个理呢?火能焚了烟土,也能烧了他自己啊。就算我能放过他,这么多人也不会让他活得自在。还是这个结局好啊。”

黄炎培得知消息,愤怒击案,久久不语。他知道葛石容是为何而死。

1919年1月17日,在上海浦东举行了震惊中外的陆家嘴销烟。一千多箱的大土和小土,从仓库拉出来当众查验、过秤,随后在众目睽睽之下,拉到陆家嘴,在四个汽窑炉内整整烧了十日。

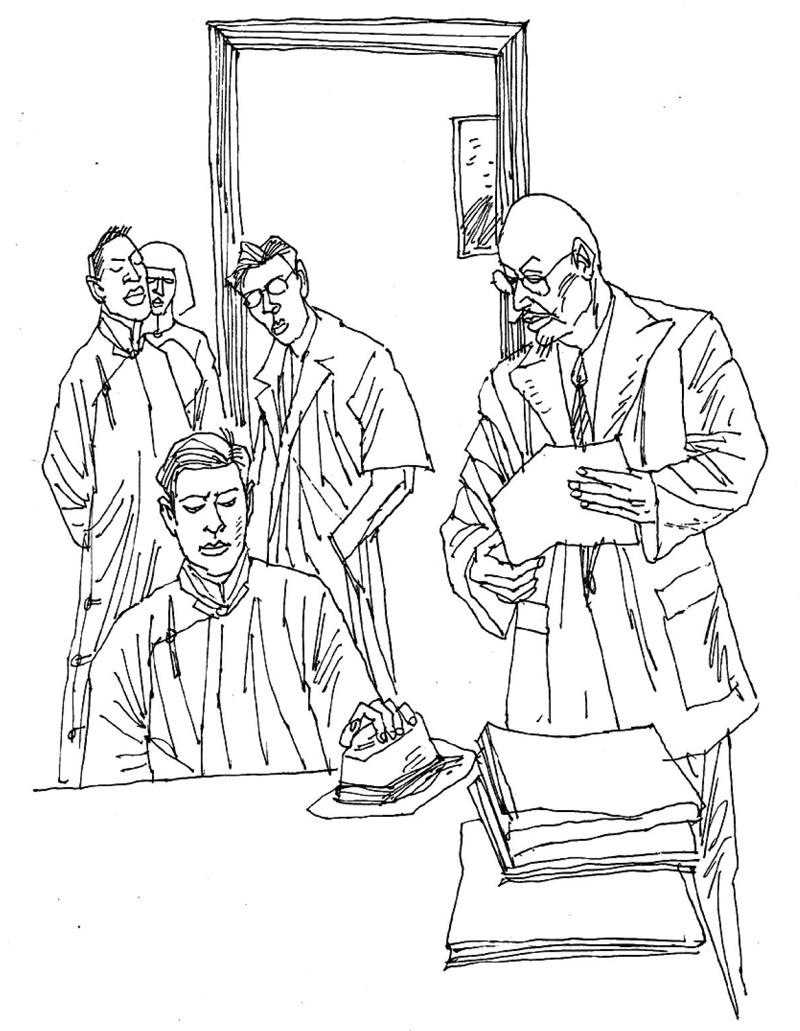

(责编/邓亦敏 插图/杨宏富)