存在句中“there”的概念纯理功能分析

董保华 全 冬

(重庆科技学院 外国语学院,重庆 401331)

0 引言

一直以来,存在句中“there”(下文简称“存在there”)常被视为填充小句空位的占位成分。系统功能语言学(SFL)不接受占位说,也不认可存在“there”具有概念功能,存在“there”的句法合理性往往基于人际功能的“主语”和语篇功能的“主位”加以说明(Eggins, 2004;Downing et al., 2006;Halliday et al., 2014;Thompson, 2014;杨炳钧, 2001;邓仁华, 2005;王勇, 2007)。然而,SFL“主语”和“主位”分别指小句具有参与者角色的成分(Fawcett, 1999)和小句第一个具有经验意义的成分(Eggins, 2004),其“主语”和“主位”的界定均蕴含概念功能角色。以此关照,目前文献在否认存在“there”具有概念功能的同时又在人际功能和语篇功能分析中将其作为预设对象,这种功能解释上的失洽不仅对存在“there”的纯理功能无法做出合理解释,且有损SFL理论的整体解释力。显然,因存在“there”的功能解释失洽而修订SFL的“主语”和“主位”界定,代价太大。因此,存在“there”功能解释问题的关键应在于对其概念功能做出合理说明。鉴于此,本文拟围绕存在“there”的概念功能展开,先阐明存在“there”具有概念功能的理据,再探讨存在句的及物性过程类型,并基于此厘定存在“there”的概念功能角色,以凸显存在“there”的经验识解与构建作用,进而消解其功能解释上的失洽。

1 存在“there”具有概念纯理功能的理据

SFL主张小句的纯理功能由小句成分之功能角色体现。其中,小句成分的功能角色由成分关系决定(Butler, 1985: 169)。存在“there”与小句其他成分同样具有SFL所谓的成分关系,却并未赋予概念功能角色(Matthiessen, 1995; Fawcett, 2000; Eggins, 2004; Downing et al., 2006)。究其原因,我们似乎可从《功能语法导论》(Halliday et al., 2014)第4版第308页的脚注推知,即存在“there”不再具有地点“there”之意义。这样一来,目前文献推定存在“there”缺乏概念功能的依据在于其没有语义内容这一事实。换言之,SFL所谓功能角色由成分关系决定的观点往往以成分具有语义内容为逻辑前提,权且可将之称为功能解释的语义路径。受传统语法所谓存在“there”无语义内容这一观点掣肘,存在“there”自然无法基于成分关系厘定其概念功能角色。

遗憾的是,存在“there”缺乏概念功能已然成为学界公认的事实,其在语言系统得以选择的功能动因往往基于其人际功能与语篇功能展开,进而导致其缺乏概念功能的观点在所谓“并非小句每一成分同时具有三大功能角色”(Halliday, 1969: 85)这一功能非完备性原则的遮蔽下得以固化。然而,SFL主张“纯理功能互不制约”(Halliday et al., 2014: 30)的观点说明存在“there”在及物性小句得以选择的功能动因,不能藉人际功能和语篇功能加以解释。SFL所谓的功能非完备性原则并不适用小句及物性构型、语气构型和主述位构型均有体现的存在“there”。目前有关存在“there”缺乏概念功能的观点,着实难以让人信服。倘若要对存在“there”做出概念功能上的解释,显然无法基于目前文献所谓的语义路径展开。为此,我们不妨从纯理功能这一人类语言的普适性特征出发(Halliday, 1985: xxxiv),跳出传统语法的意义虚无论藩篱对存在“there”的概念功能加以探讨,即基于存在“there”功能分析的功能路径对存在“there”的概念功能加以探讨(董保华,等, 2016)。

功能路径指基于小句功能判定标准和成分功能判定标准两方面探讨存在“there”的概念功能。前者主要包括小句功能型别与小句功能体现两方面。小句功能型别是指除无语气小句外,小句具有三种纯理功能;小句功能体现则指小句纯理功能与小句结构之间的体现关系。相对小句功能型别,小句功能体现因聚焦概念功能缺乏的存在“there”在小句及物性构型的体现问题,无疑利于明晰存在“there”的概念功能本质。

就小句功能体现而言,SFL主张三大纯理功能分别体现于不同的功能构型,且认为词汇语法层上的小句由三种功能构型重合而成,即“各个纯理功能在词汇语法层的结构相互合并,最终整合成同时体现纯理功能的单一结构”(Halliday, 1978/2003: 134)。比如:

(1)Thereisn’tanycabbageinthesea概念功能过程:存在存在物环境成分人际功能主语限定成分/谓体补语附加语语气剩余部分语篇功能主位述位

例(1)中,小句的纯理功能分别由及物性系统、语气系统及主述位系统的功能构型体现。由于三大纯理功能均体现于小句结构“There isn’t any cabbage in the sea”,三种功能构型也自然体现在小句结构上。换言之,小句结构“There isn’t any cabbage in the sea”其实是分别体现三种功能构型的结构重合而成。尽管因Halliday未交代结构重合的具体过程,遭到Fawcett(2000)和何伟(2009)的诟病,但从小句重合过程来看,体现其概念功能的小句结构在小句重合前理应是完整的,即存在“there”本就体现于该及物性结构之中,因为体现及物性功能构型的是整个小句,而非仅仅是赋予“过程”“存在物”“环境成分”等功能角色的成分。因此,就小句功能体现而言,体现概念功能的小句结构是完整的且存在“there”本就体现于该结构之中。

体现于及物性结构之中的存在“there”是否具有概念功能,还应参照成分功能判定标准,即“功能切分”和“缺省处理”。功能切分,指遵循级阶成分标准对小句成分进行功能切分。该标准强调成分的切分是基于功能的,成分一旦切分出来,要么属于功能成分并给予功能解释,要么属于非功能成分,切分目的只是将其与具有功能角色的成分相区分(Halliday, 1994)。比如,将小句“And Tess comes from Cardiff”中的“and”单独切分,并非表明“and”具有概念功能角色,而是将其与具有参与者功能角色的“Tess”相区分。结合Downing & Locke(2006: 153)、Halliday et al.(2014: 308-309)及Thompson(2014: 93-110)等学者的研究,我们主张将“there”切分为单独的小句成分。其次,缺省处理厘定切分出来的成分有无概念功能角色。比如,上例中的“and”缺省后,并不影响小句的概念功能。在这一点上,与属于小句强制成分的“there”不同,后者不能缺省,其本身就是构成概念功能的重要组成部分,理应具有概念功能角色。

可以说,但凡某一成分被独立切分出来且属于小句功能强制成分,理应具有概念功能。这是因为,小句具有概念功能,小句中的功能强制成分必然继承小句的概念功能。这种解释应该是站得住脚的,且有着坚实的经验语法理据。经验语法秉承建构主义的语言哲学观,主张经验构建过程就是藉语言将经验转换成意义的过程,其中,词汇语法在经验构建过程中起着动力库作用(Halliday et al., 1999;董保华 等,2017)。以经验语法为参照,存在“there”小句的经验构建具体过程为:在概念基块层,有关“存在”的经验构建,需首先将该经验转换成体现意义的“图形”,其中,存在“there”作为“图形”的“成分”之一,并由词汇语法层中作为“词组”的存在“there”体现。因此,存在小句之所以能实现对经验的构建,是因为作为小句强制成分的存在“there”起着动力库作用。这样一来,存在“there”在概念基块层作为“图形”的“成分”之一,必然具有一定的经验贡献,并通过概念功能角色将之反映出来,实属顺理成章之事。同时,这一做法与SFL有关语言选择有其功能动因的理论假设也相吻合。因此,无论是从作为小句强制成分对小句概念功能的继承,还是从作为“图形”构成的强制“成分”对经验构建的贡献,存在“there”都应具有概念功能角色。

2 存在“there”的及物性过程类型

对存在“there”的概念纯理功能作具体分析之前,我们需厘清其及物性过程类型。对于存在“there”小句的及物性过程归属,目前主要存在两种不同观点。一种观点认为,存在“there”小句属六大及物性过程之一的存在过程,如Halliday(1985,1994)、Halliday & Matthiessen(2014)、Thompson(2014)等。另一种观点则认为,存在“there”小句属于关系过程,如Fawcett(1987)。

Halliday et al.(2014: 261)基于存在“there”小句不具有关系过程应有的两个内在参与者(inherent participants)或两个关系者(be-ers)这一事实,将其划分为存在过程。这一及物性过程划分的内在逻辑是,存在“there”缺乏语义内容不能充当参与者,其所在小句就只有一个参与者,将存在“there”小句分析为存在过程正好与存在过程只有一个参与者的要求契合。显然,Halliday et al.(2014)的这一及物性过程分析,因忽视存在“there”的概念功能而无助于解决其人际功能和语篇功能分析中将概念功能作为预设对象所出现的矛盾。

与Halliday(1985)不同,Fawcett(1987)将存在小句视为关系过程。在Fawcett(1987: 157)看来,存在小句与关系过程小句具有相同的经验意义,理应对它们作相同的及物性分析。比如:

(2)a. There was [关系过程] a sheep [载体] in the garden [地点].

主位引发语强势主位

b.A sheep [载体] was [关系过程] in the garden [地点].

主语主位

既然是关系过程,小句理应有两个内在的参与者或两个关系者(Halliday et al., 2014: 261)。由于Fawcett(1987)并不认同“there”具有经验功能,存在小句的两个内在的参与者或两个关系者只能体现在小句中“NP”(Noun phrase)和表方位的地点(Location)之间。但“地点”是否是体现关系过程的“参与者”而非“环境成分”,Fawcett(1987)并没有提出有说服力的证据,只是提及“存在过程小句都有一个隐性的、可恢复的表方位的地点”(Fawcett, 1987: 136)。Fawcett所谓的“地点”是否就是参与者,应有体现方位的介词词组作“环境成分”还是“参与者”的区分标准作甄别。对此,我们可从黄国文(1998: 6)基于传统语法(Quirketal., 1985)所谓充当状语的介词词组是否一定是在环境成分的讨论中得到启发。比如:

(3)a. Sharon put the books on the platform.(动作者+物质过程+目标+处所)

b. He stayed in bed.(载体+关系过程+属性)

c. The road is under construction.(载体+关系过程+属性)

d. My sister lives next door.(载体+关系过程+处所)

黄国文(1998)认为,例(3)中传统语法所谓的介词词组在SFL看来均属于及物性过程的参与者角色。我们之所以认为黄国文的这一讨论有启发,是因为他所列举的充当参与者的介词词组均属于传统语法对状语所作的任意性(optional)和强制性(obligatory)区分中的后者,而诸如Fawcett(1987: 136)提及的存在过程小句都有一个隐性的、可恢复的表方位的地点则属于前者。以此参照,Fawcett(1987)所指的存在过程小句中表方位的地点应属环境成分,其在句法中的存在是任意性的。

Fawcett(1987)将存在“there”小句视为关系过程的想法确有可取之处,但其论证受传统语法所谓“there”缺乏语义内容进而否认其概念功能这一观点掣肘,从而无助于解决存在“there”人际功能和语篇功能分析中预设其具有概念功能所出现的矛盾。同时,Fawcett(1987)将存在过程小句中表方位的地点视为关系过程的参与者的做法不具有说服力。结合第2小节的论述,我们认为,倘若正视存在“there”的概念功能,且将存在“there”小句视为由存在“there”和“NP”分别体现小句的两个内在的参与者或两个关系者的关系过程,无疑有助于解决存在“there”的纯理功能分析矛盾。

然而,将存在“there”小句视为关系过程,我们需解决诸如“exist”等一元谓词如何和二元谓词一样体现关系过程的问题。其实,这一问题正是Halliday et al.(2014)没有将存在小句纳入关系过程的另一个原因。Halliday & Matthiessen(2014: 261)指出,关系过程与存在过程“相关但有区分”。尽管对两者的关系,他们并没有作阐述,但我们还是可以大致推断出“相关但有区分”的内涵,即“相关”指的是be型动词类存在过程似乎与关系过程一致;“区分”则是存在过程中exist型动词与归属类关系过程和识别类关系过程中的动词均不同,无法用于表明关系。

从某种程度上讲,Halliday et al.(2014: 309)对存在过程中be型动词与exist型动词的区分就值得商榷。存在小句中be型动词与exist型动词一样,也表示一种存在,与现代英语中表示关系范畴的动词be不属于同一类别。比如,在中世纪英语时期,be型动词与exist型动词在句法表现上是一致的,即均可称为一元谓词。

many kinds of-rules are

“There are many kinds of rules.” (Williams, 2000: 168)

这样一来,Halliday et al(2014)在关系过程与存在过程的区分上,只涉及动词本身,没有结合存在“there”加以讨论。倘若结合存在“there”的历时演化过程进行讨论,他们所涉及的问题便不复存在。

对于存在“there”的历时演化过程,Halliday et al(2014: 308)明确指出其与地点“there”之间具有演化关系。从语法化视角看,这种演化关系可视为一种重新分析(Hopper et al., 2003)。由于主语多为句首成分,存在“there”重新分析为主语的必要条件便是,地点“there”成为小句首词。古英语有关文献证实了这一点:副词出现于句首是这一时期的普遍现象(Quirk & Wrenn, 1957: 91;Hogg, 2002: 87;Horobin et al., 2002: 109),且该现象持续至早期现代英语时期(Nevalainen, 2006: 113)。但为何“there”最终成为存在句的胜出者?Jenset(2010)基于Croft(2000: 176)提出的语言第一扩散定律所做的解释,有一定的说服力。Jenset(2010)发现,尽管各种副词出现于句首是一普遍现象,但句首副词“there”的频率相对其他副词而言,占绝对优势,并由此形成 “ADV—V—S”语序。其实,这种句式在古英语中是合理的。据Smith(2009: 86)考察,古英语中SV型、SOV型及VS型三种句型并存。然而,现代英语的语序只有SV型。为与现代英语语序一致,一种折中的办法便是将副词“there”分析为主语。这种重新分析的结果是,“there”视为代词,而不再是表示地点的副词。该观点得到越来越多学者的认同,如Davidse(1992)、Morley(2000)及Halliday & Matthiessen(2014),等等。这样一来,原本“ADV—V—S”语序的存在小句因其中的ADV演化而为S,原来的S则分析为“NP”,以重组为“S—V—NP”的结构。这样一来,小句中的V自然成为二元谓词。其实,Lakoff(1987: 546)在论及存在“there”做主语时就曾明确指出该类小句的动词属于二元谓词,具有两个论元。至此,存在“there”小句可分析为关系过程,且小句的两个内在的参与者或两个关系者分别由存在“there”和“NP”体现。

3 存在“there”的概念功能角色

在厘定存在小句属于关系过程小句后,我们便可探讨存在“there”的概念功能角色。其实,Davidse(1992)就曾将存在“there”小句视为关系过程小句并对存在“there”的概念功能作过探讨。她对常被奉为金科玉律的存在“there”在SFL框架下缺乏概念功能的观点并不认同,主张存在小句可隐喻地类比于“识别/入码”(identifying: encoding)关系过程小句,从而对存在“there”做出功能解释。比如:

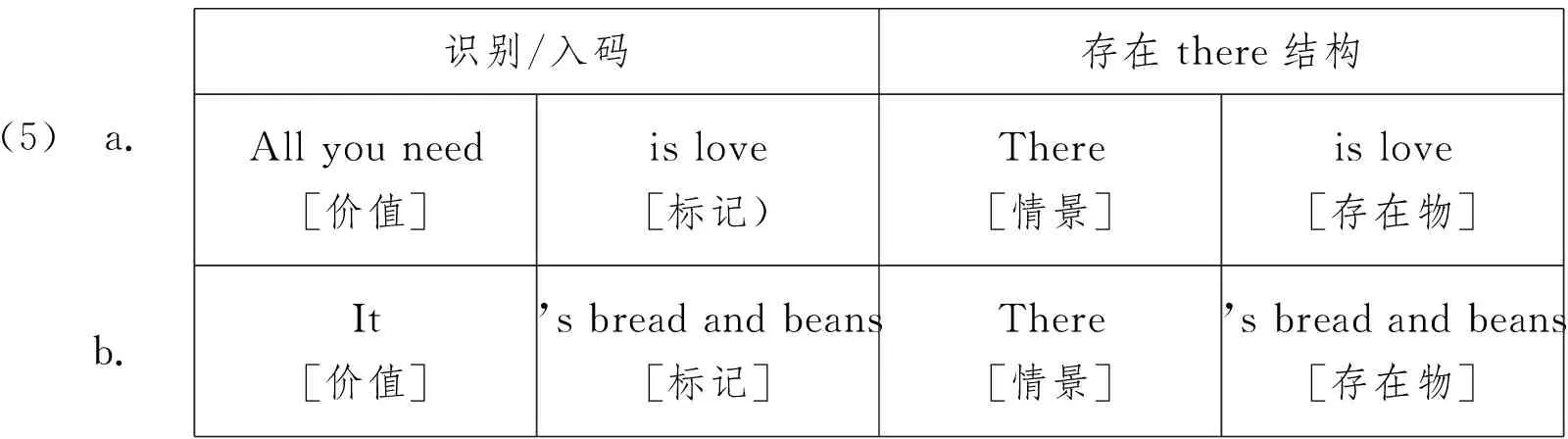

(5) a.识别/入码存在there结构Allyouneed[价值]islove[标记)There[情景]islove[存在物] b.It[价值]’sbreadandbeans[标记]There[情景]’sbreadandbeans[存在物]

在Davidse(1992)看来,“标记”与“存在物”之间具有一定的范畴相似度(categorical closeness)。另外,“价值”与存在小句的“情景”之间也存在范畴相似度。与“价值”不同的是,“情景”没有主体能力去界定“标记”,但仍能从“存在物”的不同抽象程度上得到映射。这样一来,存在“there”的概念功能便可参照“识别/入码”关系过程小句中的“价值”而得以解释。Davidse(1992)基于语义框架将Halliday(1985)所谓的“归属”过程和“识别”过程分别视为“示例”关系和“实现”关系,从而主张在“示例”与“实现”两种语义框架下,对语义资源之间的配置关系进行识解与构建,以更好地体现SFL有关语言构建的思想。由于Davidse(1992)将存在小句类比于“识别”过程小句,因此在她看来,存在“there”与“NP”之间体现的是表达“实现”关系的“识别”过程。

不可否认,Davidse(1992)对存在“there”做出的功能解释有一定的创新性,但也有诸多商榷之处。首先,存在小句中的“NP”属于非定指,与Halliday et al.(2014)有关识别小句的定指特征不合,Davidse(1992)基于识别小句对存在“there”所作的解释不具说服力;其次,Davidse(1992)并没有对其称为“情景”的存在“there”如何与“NP”实现对等以体现出两者之间的识别关系做出说明。可以说,Davidse(1992)尽管对存在“there”的概念功能问题有所重视,但仍未真正揭示存在“there”的概念功能角色本质。

究其原因,Davidse(1992)受地点“there”的影响,仍将存在“there”局限于地点或与地点相关之情景,从而未能充分认识存在“there”的代词本质。我们认为,倘若将存在“there”视为代词,且与“NP”同指从而形成内包式归属类关系过程,即Davidse(1992)所谓的“示例”关系,存在“there”的概念功能解释问题便可得到切实解决,并可具体分析为:

(6)a.b.ThereisabookonthedeskThereexistsahillinCardiff载体过程:关系:内包属性环境成分

倘若以上分析合理,即存在“there”与“NP”之间具有归属关系抑或示例关系,则必然要求首先论述存在“there”具有指称作用,其次论证存在“there”与“NP”同指,且视为“NP”的示例。

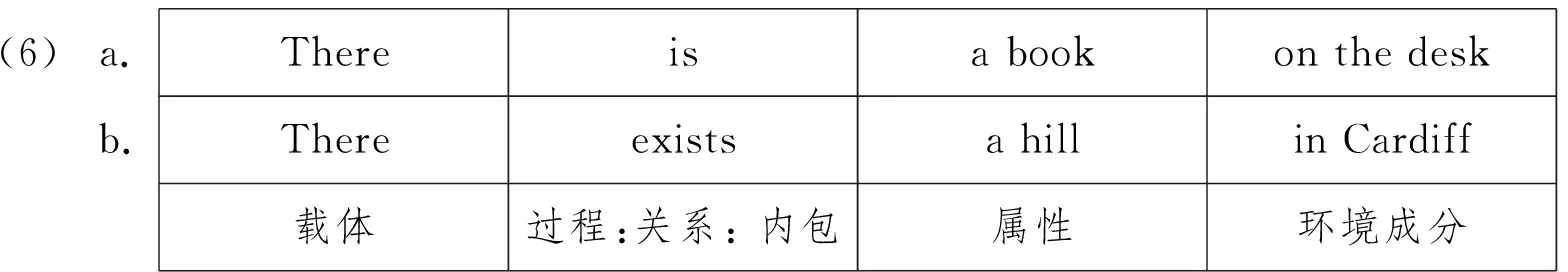

就存在“there”体现指称而言,因囿于传统语法所谓存在“there”没有语义内容这一观点束缚,我们很难认为其体现指称。然而,Bolinger(1977)有关存在小句与自然语序类比的讨论,却可作为存在“there”具有指称作用的旁证。Bolinger(1977:121)认为,存在“there”相当于自然语序中的呼语(比如,Look! [呼语] On you leg! [地点] A tarantula! [景物])。尽管存在“there”与呼语具有差异,但它们却具有共性,即引入事物。或许正是两者之间存在差异,使得它们在引入事物方面也不大相同:前者往往以吸引听者注意力的方式引入事物;后者则以一种超越视觉范围的所谓宏指称方式引入事物。正是如此,有学者(如Breivik, 1981)将存在“there”视为一种提示信号(presentative signal),并将存在“there”与be组成的结构视为一个提示单位。其实,这种所谓提示信号的观点蕴含存在“there”具有一定的指称作用,且得到越来越多学者的认同(Davidse, 1992;Morley, 2000)。也许正是这种宏指称方式,其指称性不如其他指称成分强,从而导致其指称作用通常被忽视。对此,我们不妨从存在“there”与专有名词、普遍名词、人称代词及指示代词的指称功能进行对比的角度加以说明。

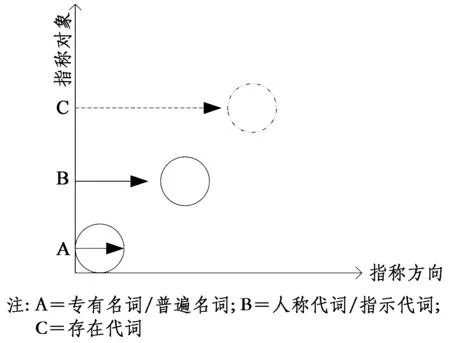

专有名词特指某一对象,具有唯一性,自然具有最强的指称性。普通名词由于不具有唯一性,较专有名词而言,其指称对象的范围要大得多,指称性自然弱了一些。人称代词由于间接指称其所指代的人或物,从间接性角度上讲,其指称性不如普通名词。指示代词从其本身上看,即在不关照其指称对象的情况下,很难如人称代词那样明晰指称对象是人抑或物,因此其指称性较人称代词还要弱。相比上述具有指称功能的对象而言,存在“there”的指称性则更弱,即便指示代词所特有的远指或近指功能都不具备。这样一来,上述指称对象可按指称性等级排序如下:

图1 指称性等级序列

其实,存在“there”这种弱指称意义,Taylor(2002)和Bolinger(1977)均做过论述。Taylor(2002: 424)明确指出,存在“there”体现基本指称意义的边缘化。Bolinger(1977: 120)也明确认为存在“there”更像指称代词that。与Bolinger(1977)不同,我们认为,与蕴含事物相对位置的指示代词that相比,存在“there”由于不附带所指事物所处位置而往往由小句中的介词短语标示其所指事物的位置,其指示能力较指示代词that更弱,这从两者能否接地点状语可以看出。比如:

(7)a. */? That is a book on the desk.

b. There is a book on the desk.

在论证存在“there”具有一定的指称性后,我们还需论证存在“there”与“NP”同指,且视为“NP”的示例。目前文献要么认为存在“there”没有语义内容,要么认为其属于情景或心理空间。即便是后者,我们也很难厘定存在“there”与“NP”的关系,无法将其具体归于关系过程中某一次类。首先,作为情景或心理空间的存在“there”无法与“NP”构成内包式;其次,由于存在“there”充当主语属于代词类,也无法将其归于环境式;再次,无法表明存在“there”与“NP”之间的关系属于所有式。

倘若基于众多学者将存在“there”视为代词的观点进而将其类比于指示代词,并将其指称对象归属于“NP”的示例,我们便可认定存在“there”与“NP”之间属于内包关系。或许,将存在“there”理解为“NP”的同指的确困难。一方面受存在“there”演化于地点“there”这一观点的影响,我们无法将存在“there”与“NP”等同。另一方面即便存在“there”具有指称性,由于其缺乏明确的指向性,同样无法将其与“NP”联系起来。然而,倘若换一种思路,即从存在“there”与“NP”之间的联系这一角度来考虑,便不难理解存在“there”与“NP”同指。

首先,基于存在“there”和无定指“NP”与地点“there”和有定指“NP”的对比,可以看出存在“there”与无定指的“NP”一样,体现出指称的无定指性,两者无定指特征的匹配可间接证明两者之间具有一定的示例关系。对于存在“there”的无定指性,我们可借用Bolinger(1977)提及的被Breivik(1981: 11)称为“视觉制约”(visual impact constraint)的语言现象作为佐证。Bolinger(1977)指出,当存在之物不在听者的视野范围内,存在“there”很可能被使用。比如,倘若有人在手掌放一支铅笔,并将手伸直,而另一支放着橡皮的手握紧放于身后,那么这个人很可能会说例(8)这样的句子。

(8)In my right hand is a pencil, and in my left there’s an eraser.(Bolinger, 1977: 95)

存在“there”之所以适合这一句型,是存在“there”的指称性特征所决定的。存在小句的目的是为了引入新的语言对象,专有名词和普通名词分别特指某一对象和属于一种泛指概念,无法在与之对等的情况下引入与之相对应的新的语言现象。同样,人称代词由于间接指称其所指代的人或物,并与其指代对象构成前指或回指,也无法引入新的语言现象。指示代词从其本身上看,其指称对象因受近指或远指等视觉制约,不适合视野范围外的新的语言现象的引入。从语言使用角度看,我们需要具有指称意义的代词以对视野范围外的新的语言现象引入,从而体现语言的移位性(displacement)。存在“there”因其可与表示近指的here连用而不受指示代词特有的远指或近指功能的限制,无疑适合视野范围外的新事物的引入。不过,相对专有名词、普遍名词、人称代词及指示代词而言,存在“there”在经历自地点“there”的演化过程后,其指称对象(圆圈)与指称方向(箭头)均不再明晰,见图2。换言之,存在“there”的指称对象和指称方向的外延更广,以至体现出所谓的无定指特征。

图2 存在代词there的指称性

其次,存在“there”的厘定需参照“NP”,这与指示代词需要借助其所指称对象“NP”加以确定一样,因此从这一角度也可说明前者属于后者的示例。McGregor(1997:308)曾基于“there”的意义厘定需参照小句中“NP”这一事实,在否认将“there”视为句法填充成分的基础上将其视为一种回指(cataphoric index)。遗憾的是,McGregor并不认可“there”具有概念功能。显然,McGregor的这种论述不能自洽:既然“there”与“NP”之间具有回指关系,“there”可视为“NP”的示例,进而可将“there”理解为关系过程中的参与者。也许,McGregor(1997)这种观点的不彻底性正是源于存在“there”缺乏语义内容这一观念的制约。其实,McGregor(1997)这一矛盾观点,一方面说明存在“there”由于其具有弱指称意义可以与“NP”构成回指关系;另一方面说明存在“there”的概念功能因其指称意义弱常被遮蔽。

的确,相对其他归属类关系过程中两个关系者所体现的示例关系而言,与“NP”构成示例关系且被分析为“载体”的存在“there”具有一定的特殊性。为进一步明确其语言本质,我们不妨引入Whorf的隐性范畴思想加以探讨。

隐性范畴最早由Whorf(1965)在发掘“原始语言”特殊语法范畴时提出。在Whorf看来,相对显性范畴(Pheno-category)而言,隐性范畴虽处潜藏状态,但由于其更接近语言的本质,显得更为重要。Whorf之所以这样认为,是因为在他看来了解语言就必须深入范畴关系之间,从关系角度去把握语言本质,而不只是对语言进行条分缕析的剖析。这种关系才是意义之所在,才是语言性思维的本质之所在,尽管这种关系往往是隐含的且只具有最低限度的词素表征或根本就没有词素表征。难能可贵的是,Whorf(1965)并不局限于上述论述,还对范畴关系的探讨提供了思路,即隐性范畴可借助其与显性范畴的对比关系加以说明,因为相对后者而言,前者具有一定的区别性标记,即反逆特征(Whorf, 1965: 89)。比如,不及物动词的标记性只有在被动句中才能显现,在主动句中与及物动词无异。因此,不及物动词可视为隐性范畴,其反逆特征就是被动句。

毋庸置疑,隐性范畴思想有助于分析表面看来别无二致却依然存在差异的语言现象,将研究引向深入。SFL强调语言的意义与功能研究,必然要求突破基于显性的形式符号研究语言的固有思路,从深层着手把握语言现象。因此,隐性范畴思想对SFL的重要性自不待言。Halliday(1985/2007:188)就曾对其给予高度评价,并声称隐性范畴/隐性类型的思想终究会成为20世纪语言学的主要贡献之一。就SFL这一学科而言,可谓处处渗透着隐性范畴思想。可以说,隐性范畴思想已然成为SFL的研究方法(Halliday, 1984/2002;Martin, 1988;Threadgold, 1988;黄国文 等, 2001;杨炳钧, 2015)。

以隐性范畴为参照,存在“there”关系过程小句体现出一般关系过程小句的特殊性。鉴于存在“there”小句在本文分析为归属型关系过程小句,这里将其与一般归属型关系过程小句进行对比。比如:

(9)a. (The heat turned)the milk(is)sour.

b. *(We made)there(is)a book.

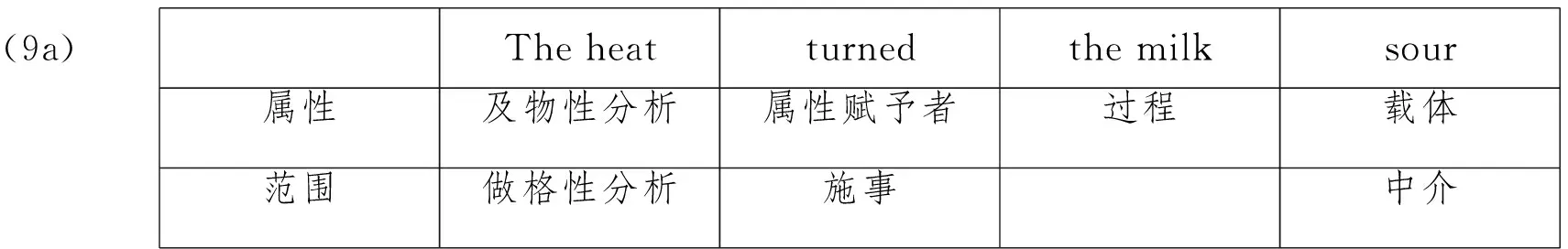

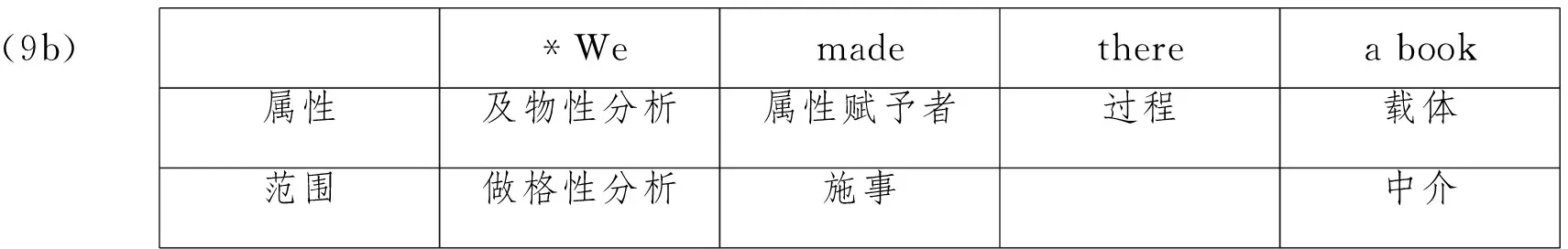

(9a)Theheatturnedthemilksour及物性分析属性赋予者过程载体属性做格性分析施事中介范围

(9b)*Wemadethereabook及物性分析属性赋予者过程载体属性做格性分析施事中介范围

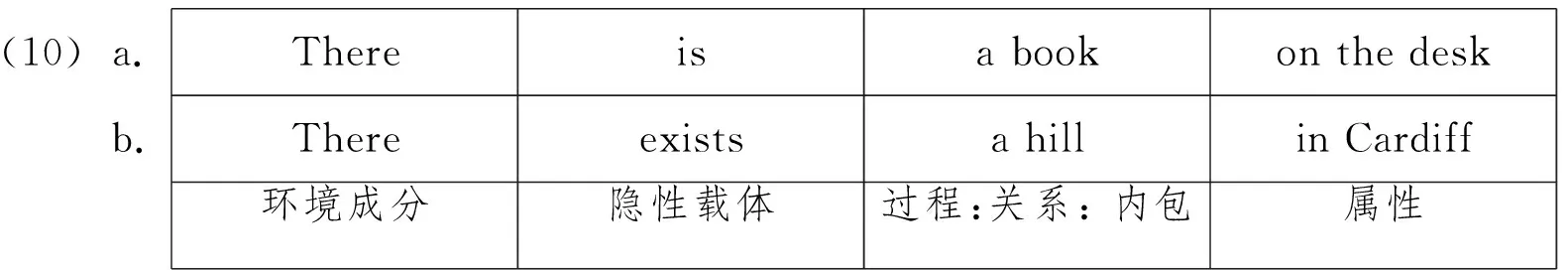

Halliday et al.(2014: 344)强调物质过程、心理过程以及关系过程都有一个共同特点,即均有外在于小句的“施事”。然而,(9)表明归属型关系过程小句“The milk is sour”可通过添加“施事”这种方式,以突出小句潜在地具有施事。但是,同样被视为归属型关系过程小句的存在“there”小句“There is a book”则不能通过添加“施事”。有人可能就此认为存在小句不属于关系过程小句。但事实上,导致同为关系过程小句出现“施事”添加差异的原因在于存在小句中“there”的中介特性,即存在“there”与一般中介不同,不能就其进行提问、主位谓位以及主位识别等( Halliday et al., 2014: 308),因而无法添加“施事”。基于隐性范畴思想,我们可将添加“施事”作为反逆特征,并以此判定归属型关系过程小句的中介是否属于隐性范畴。基于此,我们可将(6)重新分析为(10),其中,存在“there”因无法作为施事对象而纳入隐性范畴,其在及物性系统中的概念功能可分析为“隐性载体”(crypto-Carrier)。

(10)a.b.ThereisabookonthedeskThereexistsahillinCardiff隐性载体过程:关系:内包属性环境成分

4 结语

本文在指出目前研究在否认存在“there”具有概念功能的同时却又在人际功能和语篇功能分析中将其作为预设对象所导致的功能解释失洽的基础上,基于纯理功能厘定的功能路径论证存在“there”作为小句强制成分必然继承其小句的概念功能并佐以经验语法理据。同时,本文将存在“there”小句纳入关系过程小句并参照Whorf(1956)隐性范畴思想将存在“there”的概念纯理功能分析为隐性载体。本文对存在“there”概念功能的分析一方面凸显存在“there”的经验识解与构建作用,进而消解其功能解释上的失洽;另一方面有力证明SFL有关“语言形式获得功能解释”的理论假设。

参考文献:

Bolinger, D. L. 1977.MeaningandForm[M]. London: Longman.

Breivik, L. E. 1981. On the Interpretation of Existential There.Language(1): 1-25.

Butler, C. S.1985.SystemicLinguistics:TheoryandApplications[M]. London: Batsford.

Croft, W.2000.ExplainingLanguageChange:AnEvolutionaryApproach[M]. London: Longman.

Davidse, K.1992. Existential Constructions: a Systemic Perspective [J].LeuvenContributionsinLinguisticsandPhilology(81): 71-99.

Downing, A. & P. Locke.2006.AUniversityCourseinEnglishGrammar(2nded.) [M]. London: Routledge.

Eggins, S.2004.AnIntroductiontoSystemicFunctionalLinguistics(2nded.) [M]. London: Continuum.

Fawcett, R. P.1987. The Semantics of Clause and verb for Relational Processes in English [G] ∥ M. A. K. Halliday & R. P. Fawcett.NewDevelopmentsinSystemicLinguistics. London /New York: Pinter.

Fawcett, R. P.1999. On the Subject of the Subject in English: Two Positions on its Meaning (and on How to Test for It) [J].FunctionsofLanguage(2): 243-273.

Fawcett, R.P. 2000.ATheoryofSyntaxforSystemicFunctionalLinguistics[M]. Amsterdam: John Benjamins.

Fawcett, R. P.forthcoming.TheFunctionalSemanticsHandbook:AnalyzingEnglishattheLevelofMeaning[M]. London: Equinox.

Halliday, M. A. K.1969. Options and Functions in the English Clause [J].BrnostudiesinEnglish(8): 81-88.

Halliday, M. A. K. 1978/2003.LanguageasSocialSemiotic:theSocialInterpretationofLanguageandMeaning[M]. London: Arnold / Beijing: Foreign Language Teaching & Research Press.

Halliday, M. A. K. 1984/2002. On the Ineffability of Grammatical Categories [G] ∥ J. J. Webster.OnGrammar. London/New York: Continuum.

Halliday, M. A. K.1985.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. London: Arnold.

Halliday, M. A. K. 1985/2007. Systemic Background [G作] ∥ J. J. Webster.OnLanguageandLinguistics. Beijing: Peking University Press.

Halliday, M. A. K.1994.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(2nded.) [M]. London: Arnold.

Halliday, M. A. K. & C. M. I. M. Matthiessen.1999ConstruingExperiencethroughMeaning:ALanguage-basedApproachtoCognition[M]. London/New York: Continuum.

Halliday, M. A. K. &C. M. I. M. Matthiessen. 2014.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(4thed.) [M]. London: Routledge.

Hogg, R.2002.AnIntroductiontoOldEnglish[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hopper, P. J., &E. C. Traugott. 2003. Grammaticalization (2nded.). Cambridge: Cambridge University Press.

Horobin, S.& J. J. Smith. 2002.AnIntroductiontoMiddleEnglish[M]. Oxford: Oxford University Press.

Jenset, G. B.2010.ACorpus-basedStudyontheEvolutionofThere:StatisticalAnalysisandCognitiveInterpretation[D]. Bergen: University of Bergen.

Lakoff,G. 1987.Women,Fire,andDangerousThings[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Martin, J. R. 1988. Grammatical Conspiracies in Tagolog: Family, Face and Family with Regard to Benjamin Lee Whorf [C] ∥ J. D. Benson, M. J. Cummings. & W. S. Greaves.LinguisticsinaSystemicPerspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Matthiessen, C. M. I. M.1995.LexicogrammaticalCartography:EnglishSystems[M]. Tokyo: International Language Sciences Publishers.

McGregor, W. 1997.SemioticGrammar[M]. Oxford: Clarendon Press.

Morley, G. D.2000.SyntaxinFunctionalGrammar:AnIntroductiontoLexicogrammarinSystemicLinguistics[M]. London: Continuum.

Nevalainen, T.2006.AnIntroductiontoEarlyModernEnglish[M]. Oxford: Oxford University Press.

Quirk, R. & C. L. Wrenn. 1957.AnOldEnglishGrammar(2nded.) [M]. London: Methuen & Co. Ltd.

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech & J. Svartvik. 1985.AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage[M]. London: Longman.

Smith, J. J.2009.OldEnglish:ALinguisticIntroduction[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, J. R. 2002.CognitiveGrammar[M]. Oxford: Oxford University Press.

Thompson, G.2014.IntroducingFunctionalGrammar(3rded.) [M]. London: Arnold.

Threadgold, T. 1988. Languageand Gender [J].AustralianFeministStudies(6): 41-70.

Whorf, B. L. 1956.Language,ThoughtandReality:SelectedWritingsofBenjaminLeeWhorf[G]. Cambridge, Mass.: M. I. T. Press.

Williams, A.2000. Null Subjects in Middle English Existentials [G] ∥ A. Pintzuk, G. Tsoulas & A. Warner.DiachronicSyntax:ModelsandMechanisms. Oxford: Oxford University Press.

邓仁华. 2005. 系统功能语法的存在句研究[J]. 外国语(5): 39-46.

董保华, 王鲁男. 2016. 形式标记纯理功能分析的功能路径探析[J]. 中国外语(3):30-38.

董保华,任大玲,杨炳钧.2017.系统功能语言学认知转向辩证[J]. 外国语文(1):67-73.

黄国文, 丁建新. 2001.沃尔夫论隐性范畴[J] .外语教学与研究(4): 299-305.

黄国文. 1998.形式是意义的体现[J] .外语与外语教学(9): 4-7.

何伟.2009.功能句法分析的表示另式[J]. 外国语文(2):108-114.

王勇. 2007. 存在句中there的系统功能语言学研究[J]. 外语学刊(3): 65-69.

杨炳钧. 2015. 从隐性范畴和渐变群的视角认识汉语动词的限定性[J] . 当代外语研究(8): 6-10.

杨炳钧. 2001. 形式标记的元功能分析[J]. 现代外语(3): 237-248.