两浙古代盐场分布和变迁述略

◎ 周洪福

“钱塘江水限吴越,三十四场分两浙。五十万引课重难,九千六百户优劣。火伏上中下三则,煎运春夏秋九月。程严赋足在恤民,盐是土人口下血。”元代时期,两浙下砂盐场监司陈椿编纂的《熬波图诗》总序综合反映了当时两浙海盐生产全貌。浙江地处东南沿海,拥有漫长的海岸线和大片滩涂,地理条件非常适合海盐生产,早在春秋越国时已有海盐生产的记录,据今已有2500多年的历史。两浙 盐场的形成和发展变迁,既与自然环境变化等直接相关,更与历代经济、政治、军事以至社会、文化的发展有着密切关系,是自然因素和社会因素综合作用的结果。本文旨在对古代两浙盐场分布及变迁情况及其原因进行分析和探讨。

一、两浙盐场历史分布和变迁基本情况

两浙产盐历史悠久,最早起源于先秦时期的钱塘江两岸,随着海岸运动、海水盐度变化和产业结构调整不断发展变迁,总体呈现由西向东、由大陆沿海向海岛集中的趋势。

(一)先秦时期

最早记载浙江海盐生产的文献是《越绝书》。该书卷八载:“朱余者,越盐官也。越人谓盐曰余,去县三十五里。”清代著名学者李慈铭研读《越绝书》后,分析道:“盖余姚如余暨、余杭之比,皆越之方言,犹称于越、勾吴也。姚、暨、虞、剡,亦不过以方言名县,其义无得而详。”《浙江古今地名词典•前言》指出:“余姚、余暨(今萧山)、余杭地处沿海,其地名都与当时越国的盐业生产有关。”由此可见,浙江在春秋越国时,海盐生产已有一定规模,并设立盐官。有文献记载的产地为朱余(今绍兴市北12公里的朱储村)。

(二)秦汉时期

秦置海盐县,隶属于会稽郡,因地处沿海,斥卤为盐。“海盐”之名的由来,即与生产海盐有关。《汉书•地理志》载:“海盐,故武原乡。有盐官。”《太平寰宇记》卷95载:“海盐县(南九十里元十乡)本吴县武原乡。秦置海盐县,汉因之,属会稽”。汉初吴王刘濞募民煮盐于海盐县一带,《吴录地理志》载“吴王煮海水为盐,今海盐县是也”。由此可见,秦汉时期海盐县是浙江海盐生产的主要产区之一。秦汉时期基本是国家统一时期,社会秩序比较稳定,经济社会发展较快。汉武帝为增加财政收入,实行盐铁官营,官府提供煮盐场地和工具,招募百姓煮盐,这一时期海盐生产发展较快。汉代的文献资料记载了汉武帝实行食盐专卖以后哪些郡县设置了盐官。但是,关于盐场的具体名称、地址的记载较少涉及,所以无法进行系统研究。

(三)魏晋南北朝时期

晋郭璞《盐池赋序》载:“吴郡沿海之滨有盐田,相望皆赤卤”。又按《吴郡记》云:“海滨广斥,盐田相望,即海盐与盐官之地同也。”由此可见,东晋时期海盐县、盐官县(今嘉兴市海宁县盐官镇)的海盐生产已非常繁荣。《晋书》卷76《王允之传》载:“及苏峻反,允之讨贼有功,封番禺县侯,邑千六百户,除建武将军、钱唐令,领司盐都尉”;《水经注》卷40载:“江水东径上虞县南,王莽之会稽也,本司盐都尉治,地名虞宾。”从王允之以钱塘县令领司盐都尉和上虞曾设司盐都尉推测,钱塘县(今杭州市)、上虞县(今上虞市)也可能是海盐产地。

(四)隋唐时期

隋代存续较短,仅37年,这个时期关于两浙食盐产地的记载材料较少。到了唐代,随着榷盐制的实施,政府对食盐生产越加重视,盐税收入在国家财政收入中比重也越加显著,史籍中关于食盐产地的记载也渐趋详细。由于唐朝时期国家统一,社会总体稳定。在经历过安史之乱后,特别是唐朝中晚期进行了盐法改革,北方人口大量南迁、国家经济重心南移,大大刺激了东南沿海的海盐生产,两浙盐产地剧增,生产规模扩大,产量提升。《新唐书》卷41载:“江南道属有盐之县为:嘉兴、盐官、鄮、黄岩、宁海、侯官、长乐、连江、长溪、晋江、南安、彭水。”《新唐书》卷54《食货四》载:“吴越扬楚盐廪至数千,积盐二万余石,有涟水、湖州、越州、杭州四场,嘉兴、海陵、盐城、新亭、临平、兰亭、永嘉、太昌、侯官、富都十监,岁得钱百余万缗,以当百余州之赋”。其中湖州、越州(今绍兴)、杭州3场,嘉兴、新亭(今台州)、临平、兰亭(今绍兴)、永嘉、富都(今舟山)6监均位于今浙江境内。由此可见,唐代浙江海盐生产已十分发达,产盐地除浙西的海盐、海宁以及绍兴外,已扩大到浙东沿海宁波的鄞州、象山、宁海,台州的黄岩、临海,温州的永嘉等地。由于史籍仅记载了少数盐场,因此,唐代浙江的海盐场从数量上无法系统考证。

《新唐书》卷41载嘉兴县(今嘉兴市)有盐官,嘉兴监海盐产量很大,仅次于海陵监和盐城监,位列全国第三。

《嘉泰会稽志》卷17载,“唐越州有兰亭监官场五,曰会稽东场、会稽西场、余姚场、怀远场、地心场,配盐课四十万六千七十四石一斗。今为盐场四,会稽之三江、曹娥,山阴之钱清,余姚之石堰是也”。会稽东场、会稽西场、三江、曹娥、钱清均位于今绍兴市,余姚场(石堰场)位于今慈溪市,怀远场、地心场具体地址不详。

《宝庆四明志》卷20载,“正监盐场,(昌国)县东南一百八十步,唐曰富都,十监之一也,以丧乱废。”富都当时属于明州鄮县(今宁波),现属于舟山市。《新唐书》卷41载宁海有海盐生产。

光绪《永嘉县志》卷5载,“唐宗室李谞为永嘉盐官,而吾郡始有盐”。唐人顾况《释祀篇》写到“龙在甲寅(774年),永嘉大水,损盐田”。由此可见,温州的永嘉自唐代起开始生产海盐。

《嘉定赤城志》卷7载,“新亭监在县东南六十里,今废。”新亭监今属台州的临海市。又据《新唐书》卷41载,黄岩在唐代也已开始海盐生产。

(五)宋元时期

到了南宋时代,两浙海盐生产进入了快速发展时期,关于盐场数量的记载也更加详实。主要海盐场位于嘉兴、杭州、宁波、舟山、温州、台州、绍兴等地,主要海盐生产区域仍以浙西为主。南宋后,两浙海盐生产场地基本稳定,后代略有增减调整。

北宋熙宁(1068-1077)后,杭、秀(今嘉兴)、温、台、明(今宁波)5州已设14场。南宋时,两浙海盐生产得到快速发展,盐场数量增长较快。根据吉成名所著的《中国古代食盐产地分布和变迁研究》一书所载,在宋代,两浙已知的盐场共有56个(包括期间裁废、兼并的盐场),其中浙西30场、浙东26场,其中多数盐场是在南宋时出现的。

宋代根据盐场分布状况设置有监场,按其性质又可分为买纳场和催煎场,买纳场设买纳官、支盐官各一名;催煎场设催煎官一名。根据《宋会要辑稿•食货二三》记载,南宋绍兴三十二年(1162年),两浙盐区监场增为42场,其中浙西24场,浙东18场,主要产区仍在浙西。监场的设置分布,大体可以反映出两浙盐场的分布情况。

南宋绍兴三十二年两浙监场设置一览表

元代设两浙都转盐运使司(1277年),管理两浙的海盐生产,海盐生产区域基本沿袭宋代格局。《元典章》卷9记载两浙盐场共45处,其中浙东盐司场25处:三江、曹娥、芦花、石堰东、石堰西、大嵩、龙头、东江、鸣鹤东、鸣鹤西、黄岩、双穗、长亭、天富南、天富北、清泉、永嘉、杜渎、昌国正监、岱山、穿山、长林、玉女溪、高南亭长山玉泉;浙西盐司场11处:江湾、黄姚*、浦东*、横浦*、袁浦*、鲍郎、下砂*、青村、芦沥*、沙腰、海沙;杭州盐司场9处:茶槽、仁和、北栅、许村、南路、西兴、钱清、钱塘、西路。”而《元史》卷91记载两浙都转盐运使司所辖盐场有34个,其中浙西11场:仁和、许村、西路、下砂*、青村*、袁浦*、浦东*、横浦*、芦沥、海沙、鲍郎;浙东23场:西兴、钱清、三江、曹娥、石堰、鸣鹤、清泉、长山、穿山、龙头、芦花、昌国正监、岱山、玉泉、大嵩、永嘉、双穗、天富南、天富北、长林、黄岩、杜渎、长亭。从数量上看,《元典章》比《元史》所载盐场多出了11处,实际只多出9处(石堰东、石堰西二场和鸣鹤东、鸣鹤西二场是分别由石堰场、鸣鹤场析置而来)。《元史》卷92载,“两浙之盐:至元十四年立运司,……(至元)三十一年,并煎盐地四十四所为三十四。”由此可见,《元典章》所载两浙盐场大致为至元三十一年(1294)合并以前的情况。以上所列盐场都是宋代就有的。

元代以后,由于钱塘江水系流向改变和杭州湾海岸淤涨冲刷,浙西的芦沥、鲍郎、黄湾、盐官、许村、仁和等场以及浙东的西兴、三江、曹娥等场逐渐衰退。仅从盐场数量看,元代以前浙西盐场数量均高于浙东,元代起浙东盐场数量高于浙西,元代起两浙海盐产区已基本完成了从浙西向浙东的转移。

(六)明清时期以及近代

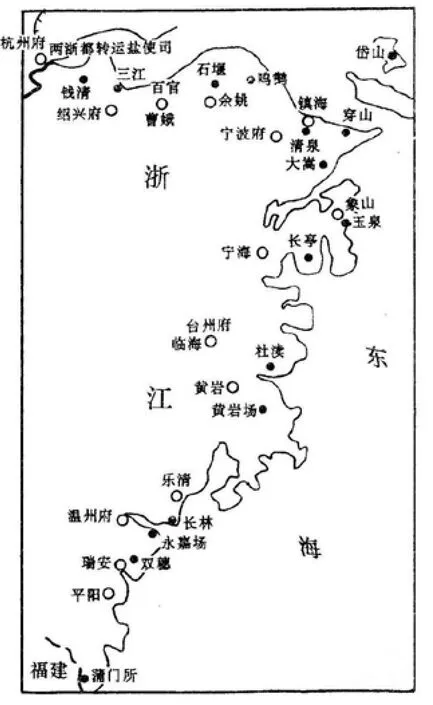

明、清两代,两浙盐区基本稳定,北接松江,东至舟山群岛,南至苍南沿浦,盐场连绵全省海岸带。

明嘉靖年间(1522-1566年)有盐场35处,其中隶都转运盐使司2处:许村、仁和;隶宁绍分司15处:西兴、钱清、三江、曹娥、龙头、石堰、鸣鹤、清泉、长山、穿山、玉泉、大嵩、芦花、岱山、昌国正场;隶嘉兴分司5处:西路、鲍郎、芦沥、海沙、横浦;隶松江分司5处:下砂*、青村*、袁浦*、浦东*、天赐*;隶温台分司8处:永嘉、双穗、长林、黄岩、杜渎、长亭、天富南、天富北。后经并析,至明末共有32场。

清初,两浙盐场沿袭明代,有32个盐场。顺治十八年(1661年),裁永嘉场,并入双穗场。康熙三年(1664年),裁杜渎场,并入黄岩场。康熙十八年,裁玉泉场,并入大嵩场,名嵩玉场。康熙二十六年,裁天富南监,并入双穗场。康熙三十九年,裁天富北监,并入长林场。康熙四十一年,裁下砂三场*,并入下砂二场*。雍正二年(1724)年,裁下砂二场*,并入下砂头场*;裁西兴场,并入钱清场。雍正七年,复设下砂二年、杜渎场和永嘉场,浦东场*并入横浦场*。乾隆五年(1740年),复设浦东场*、龙头场;析嵩玉场为大嵩场、玉泉场,从西路场分出黄湾场,从三江场分出东江场,从曹娥场分出金山场;以天赐场*塌地复涨,增设崇明场*;复设下砂三场*,与下砂二场*合并为下砂二三场*。宣统三年(1911)年,西路场并入黄湾场,龙头场并入清泉场,石堰场更名为余姚场,增设岱山场。至宣统三年,两浙盐区共有31个盐场。其中浙西13场,分别为:仁和、许村、黄湾、鲍郎、海沙、芦沥*、横浦*、浦东*、袁浦*、青村*、下砂头场*、下砂二三场*、崇明*;浙东18场,分别为:钱清、三江、东江、曹娥、金山、石堰、鸣鹤、清泉、穿长、大嵩、玉泉、长亭、黄岩、杜渎、长林、双穗、永嘉、岱山。《盐法通志》比较详细地记载了两浙盐区各场场署位置及场界,兹列如下。

清代浙江省盐场分布一览表

注:1.两浙盐场中今属上海者未列。2.表中穿长场系穿山场、长山场的总称。

到民国时期,由于军阀混战和时局动荡等诸多历史原因。浙西诸场均以产低本高、零星分散被列为裁废场区,退出产盐历史。浙江主要产区为以余姚、岱山为主的浙东沿海余姚、钱清、玉泉、岱山、黄岩、北监、长林、双穗、南监等9场。

二、两浙盐场分布和变迁影响因素

(一)两浙盐区的分布和变迁经历了一个漫长的发展过程

两浙海盐生产随着古代经济社会发展而逐渐发展扩大,经历了一个漫长的发展过程。秦汉时期盐业生产得到较快发展,两浙盐区分布已有基本雏形。隋唐时期,两浙食盐产地逐渐增加。宋代两浙海盐产地发展迅速,元代海盐生产区域基本沿袭宋代格局。明清时期,两浙海盐产区总体保持稳定。自古以来,两浙海盐生产就在我国盐业发展史上占据着十分重要的地位。

(二)两浙盐场的分布和变迁受社会因素和自然因素的双重影响

社会政治因素对盐场的发展有着重要的影响。国家统一、社会安定、国家对盐业生产的重视、人口的增加等都有利于刺激海盐产地的增加和产量的增长。如唐代中晚期由于实行榷盐制以及安史之乱后北方人口大量南迁、经济重心南移,促进了两浙海盐生产发展。又如两浙海盐生产在南宋时迎来了一个蓬勃发展的时期,盐场数量从熙宁、元丰年间的14场增至绍兴三十二年(1162年)的42场。两浙地区盐场的剧增与南宋政府以临安府作为首都、政府重视海盐生产、两浙地区人口增加有密切关系。迁都前,徽宗崇宁元年(1102年)两浙人口337.3万元;迁都后,至高宗绍兴三十二年,两浙人口已增至432.7万人,60年中增加了近百万人,人口增加导致食盐需求量增大,客观上刺激了食盐场地的增加,促进了盐业生产的发展。同时,绍兴初年政府非常重视海盐生产,经常下诏督促地方官发展海盐生产,破格提拔征集突出的官员,增设盐场。政府的重视和鼓励,促进两浙在南宋绍兴年间迎来了井喷式发展时期。

两浙盐场发展和变迁与海岸运动、滩涂淤涨、海水盐度变化、自然灾害等自然因素有着密切的关系。随着海岸线的推移,盐场滩涂也会发生扩大、缩小乃至消失的变化。从总体看,两浙盐场分布和变迁呈现从浙西向浙东、从大陆沿海向海岛沿海集中的趋势。浙江产盐区最早始于钱塘江―杭州湾两岸。随着钱塘江口海岸线的变化,两浙海盐生产的格局也逐渐发生变化,由浙西转移至浙东地区。宋代及之前两浙盐区主要产地是在浙西。元代以后,由于钱塘江水系流向改变和杭州湾海岸淤涨冲刷,浙西的芦沥、鲍郎、黄湾、盐官、许村、仁和等场以及浙东的西兴、三江、曹娥等场逐渐衰退,两浙盐区逐渐从浙西转移至浙东。清乾隆十二年(1747年),钱塘江水系北移改道,沿海宁塘入海,北岸海水逐渐变淡,两岸滩涂北冲南淤,浙西诸场更趋萎缩,而余姚“三北浅滩”则不断向北淤涨,至清末形成全省面积最大的余姚(庵东)场,浙东盐区成为两浙海盐的主产区。

三、两浙盐场发展变迁的启示:加强盐文化的保护、传承和开发

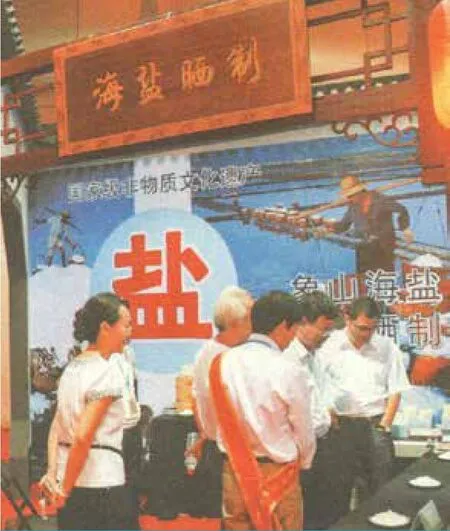

盐业是我国古代重要的产业,是当时国家财政赋税的重要来源,所谓“天下之赋,盐利居半”,一直以来均被誉为“百味之祖”“食肴之将”。从远古时期人类起源到历史发展再到现代文明的迅速崛起,盐在每一个环节都有着极其重要的作用。浙江海盐的发展史可以说是整个浙江历史的发展缩影。虽然近20年来,随着浙江省经济社会发展,盐业生产正逐步退出浙江的历史舞台,本省盐场面积和产能急剧萎缩,全省仅有岱山、普陀、象山等地少数盐场基本完成了由主产区到主销区的转变,但是在浙江海盐生产的发展变迁过程中,形成了内涵丰富、有着独特地域性和不可再生性的盐文化,具有极高的历史价值、艺术价值、科学价值及再开发利用价值。

浙江盐文化是浙江本土文化不可分割的一部分,在全国盐文化中也占有独特的地位。盐文化的保护、弘扬和传承不能因为盐场的废转和海盐生产的终结而退出历史舞台。我省在浙江海盐文化保护中已经做了大量工作,如象山海盐制盐技艺入选国家级非物质文化遗产名录,舟山和象山盐区有关盐业民俗的保护,位于岱山的中国盐业博物馆的设立,与盐有关的祠庙、纪念馆的保护,岱山海盐荣获中国国家地理标志证明商标等,对于浙江海盐文化的保护和传承都起到了积极的作用。浙江海盐文化还有许多值得挖掘和弘扬的闪光点,如重点盐场的保护、盐业旅游的开发、盐业特色小镇的建设、盐业遗址的保护、盐业民俗的传承等。如何将盐文化遗产保护及开发与原盐产区地方经济发展结合起来,与浙江盐业转型升级结合起来,既保护好浙江本土的海盐文化,也使得城市建设充满文化内涵和地域特色,是当前浙江盐文化遗产保护和开发面临的重大课题。

注释:

“两浙”是一个地理名词。唐乾元元年(758年),析江南东道为浙江西道、浙江东道和福建道。浙江西道领长江以南、新安江以北的原江南东道地,包括今苏南、上海、浙北和徽州,即润州(今镇江)、常州、苏州、湖州、杭州、歙州(今歙县)等6州;浙江东道领新安江以南、福建道以北的原江南东道地,包括现浙江省除浙北之外的所有地方,即睦州(今建德)、越州(今绍兴)、衢州、婺州(今金华)、台州、明州(今宁波)、处州(今丽水)、温州等8州。后略有调整。唐后期,浙江西道与浙江东道合并称“两浙道”。北宋至道三年(997年)置两浙路,基本继承了唐末的两浙道,大致包括今天的浙江省全境、江苏省南部的苏州、无锡、常州、镇江四市和上海市。南宋建炎南渡后,两浙路分为两浙西路与两浙东路。元代时,以原两浙路为主体设立江浙行中书省。明初改元制为浙江承宣布政使司,辖11府(杭州府、严州府、嘉兴府、湖州府、绍兴府、宁波府、台州府、金华府、衢州府、处州府、温州府);清康熙初年改为浙江省。宋后,已无“两浙”实际行政区划,其后盐业管理上所称“两浙”基本沿用北宋两浙的地理概念。历代两浙盐场中,下砂、青村、袁浦、浦东、横浦、天赐、崇明等场今属上海市辖区(本文中涉及上述盐场时均在其后加注*号)。本文中所指“浙西”和“浙东”也是基于此而言。