用于管道修复的聚氢酯改性砂浆性能研究

司金艳 王宇红 高健 王光明 王灏

(1.北京市市政工程研究院 100037;2.北京城市排水集团有限公司 100010;3.北京市建设集团有限责任公司第二工程处 100010)

引言

城市排水管网是城市雨水排放、水污染控制和水生态环境保护体系中的重要环节,是保证城市生存、持续发展的重要基础设施,更是城市“吐故纳新”的生命保障。排水管网避免了城市里地面污水的横流,方便了人们的生活,也是城市发展必不可缺的重要基础设施。随着我国经济的腾飞、城市化进程的推进,排水管网的数量和长度也随着时间的推移迅猛增长。

过去数年,常采用的管道修复方式为开挖管道,该方法会破坏城市道路的完整性,影响道路的行车舒适性,还会导致城市交通拥堵、影响居民日常出行。近些年来,我国城市化快速发展,地下管廊基础设施快速扩张,排水管道的修复和维修难度越来越大。

针对过去管道修复方法的弊端,非开挖修复管道技术应运而生,即在不开挖管道的情形下,通过打孔注浆或者喷涂的方式完成管道的修复和更新,省时省力,快速开放交通。本文研究的聚氢酯改性砂浆,是一种新型的早强快硬砂浆,能完成非开挖修复管道,在带水或者潮湿环境下能施工,快速达到预期强度,具有重要的推广应用价值。

1 聚氢酯改性砂浆

1.1 聚氢酯改性砂浆简介

聚氢酯改性砂浆是一种新型的砂浆,专为非开挖修复管道渗漏而研发。在管道内有水情况下使用新型喷涂材料,采取非开挖修复工艺,延长管道的使用寿命。该材料自重轻,施工工艺便捷,养护周期短,环保性能优异,延长管道使用寿命最少10年,配制简单,操作便利,具有较高的应用推广价值。

该产品具有的技术优点如下:

(1)满足水下施工需求:由于这种材料的惰性,可以在水中固化,具有超强、紧密的粘结力,可以在水下施工;

(2)防腐性强:由于改性砂浆的致密性,使得材料密实,并具有良好的防腐性能;

(3)耐久性好:这种改性砂浆采用超细粉末水泥基,并复合粉煤灰、矿粉等活性材料,形成的结构致密坚固,骨料采用级配良好的石英砂,可以获得超高强度,并与水泥基材料形成完整致密结构,而添加的氢酯高分子聚合物又可以起到加强作用,因此材料具有良好的耐久性能,可抵抗因气候循环所引起的干湿、冷热、冻融等交互作用,及水流、海洋潮汐、废水、电解等持续性或间歇性的腐蚀作用;

(4)结构补强作用:对管材进行结构补强,提高管材的刚度与承载力,可以一定程度提高管道的承载能力;

(5)功能性修复效果好:可有效降低管材的表面粗糙度,提高管材过水能力。

(6)快速施工:能够做到快速施工,简化施工方法。

1.2 聚氢酯改性砂浆的改性机理

聚氢酯在砂浆中能形成具有早强、防水,包裹骨料的片状薄膜,堵塞了砂浆中的孔隙。随着水泥水化吸收水分,聚氢酯形成聚合物粒子,逐渐聚集为连续的、三维聚合物片状结构薄膜。这种聚合物薄膜粘附在水泥水化产物和骨料表面,相互穿插缠绕形成连续稠密矩阵结构,提高了骨料和水泥间的胶结作用,改善了砂浆的粘结抗压强度。根据有机物乳液成膜原理,随着水泥的水化,聚氢酯大多数集中于水泥浆的孔隙中(气孔除外)。在水泥水化时,水泥颗粒吸收乳液中的水分,拉近聚氢酯粒子间的距离,胶凝起来,在水泥浆体内部形成聚合物层。该聚合层能有效抵抗水分的入侵,提高砂浆的抗压、抗拉强度。

1.3 聚氢酯改性砂浆与普通聚合物砂浆的对比

普通聚合物砂浆分为聚合物浸渍砂浆、聚合物改性砂浆和聚合物砂浆三类。聚氢酯改性砂浆的性能与聚合物改性砂浆类似,相比普通砂浆而言,具有更高强度的抗折强度、抗压强度和抗拉强度,尤其粘结强度提高得更加显著,并且都因为结构致密而具备良好的防腐性能和耐久性能。而聚氢酯改性砂浆因为氢酯高分子的惰性,可在水中固化,并且与树脂类聚合物不同,无毒无味,更加环保。

2 聚氢酯改性砂浆室内性能试验

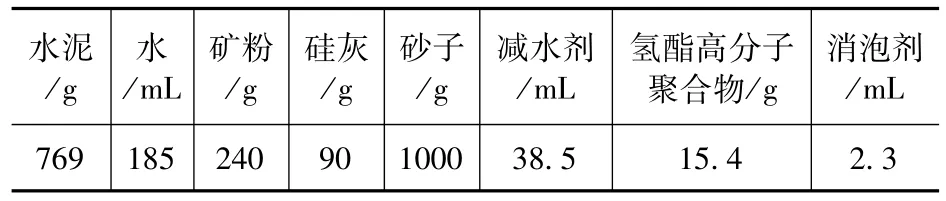

聚氢酯改性砂浆配比见表1。水泥:52.5级普通硅酸盐水泥;矿粉:采用S95级矿粉;石英砂:采用粒径100~200目石英砂及40~70目石英砂,含泥量小于1%,符合JGJ 52中的规定;水:自来水;减水剂:25%固含量的西卡聚羧酸高效减水剂。水泥、砂质量比为1:1.3,聚氢酯掺量为水泥用量的2%,水灰比为0.2。

表1 聚氢酯改性砂浆配比Tab.1 Mixing component of hydrogen-ester-modified mortar

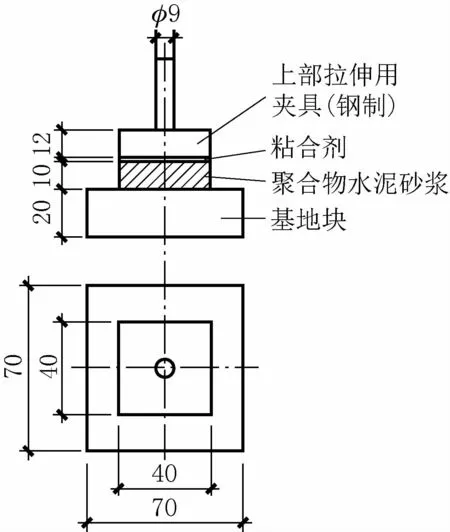

聚氢酯改性砂浆制作的方法如下:将水泥、砂硅灰及矿粉干拌2min,转速控制在500~600转/min,然后加入水、减水剂、氢酯高分子聚合物及消泡剂,继续搅拌6~8min,即可制得试样。按照《聚合物改性水泥砂浆试验规程》(DL/T 5126-2001)的要求,制成 40mm×40mm×160mm的试样,标准条件下进行养护。本文主要进行了凝结时间、塌落度、抗压强度、粘结抗拉强度、耐腐蚀性性能试验。图1为粘结抗拉试验夹具模具。

2.1 抗压强度

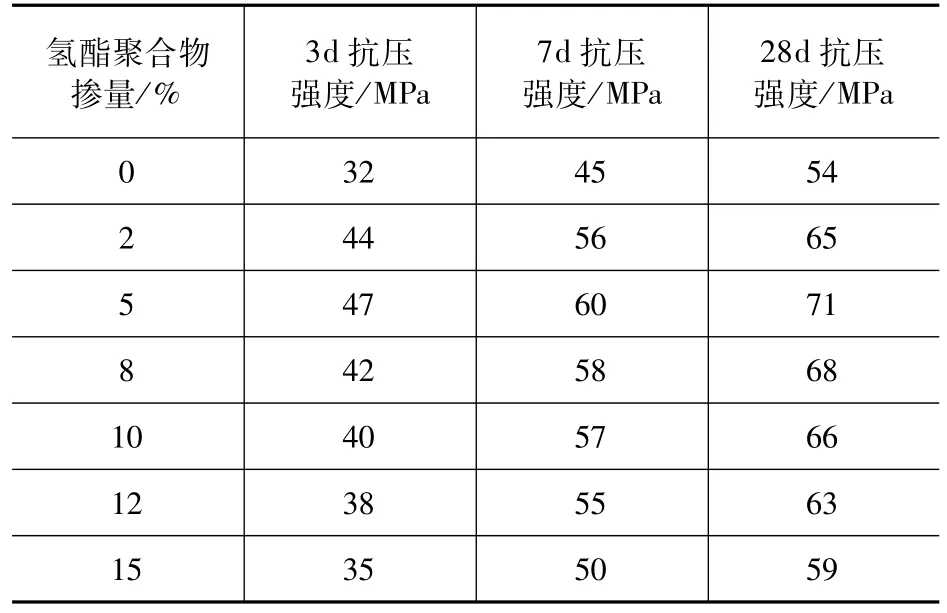

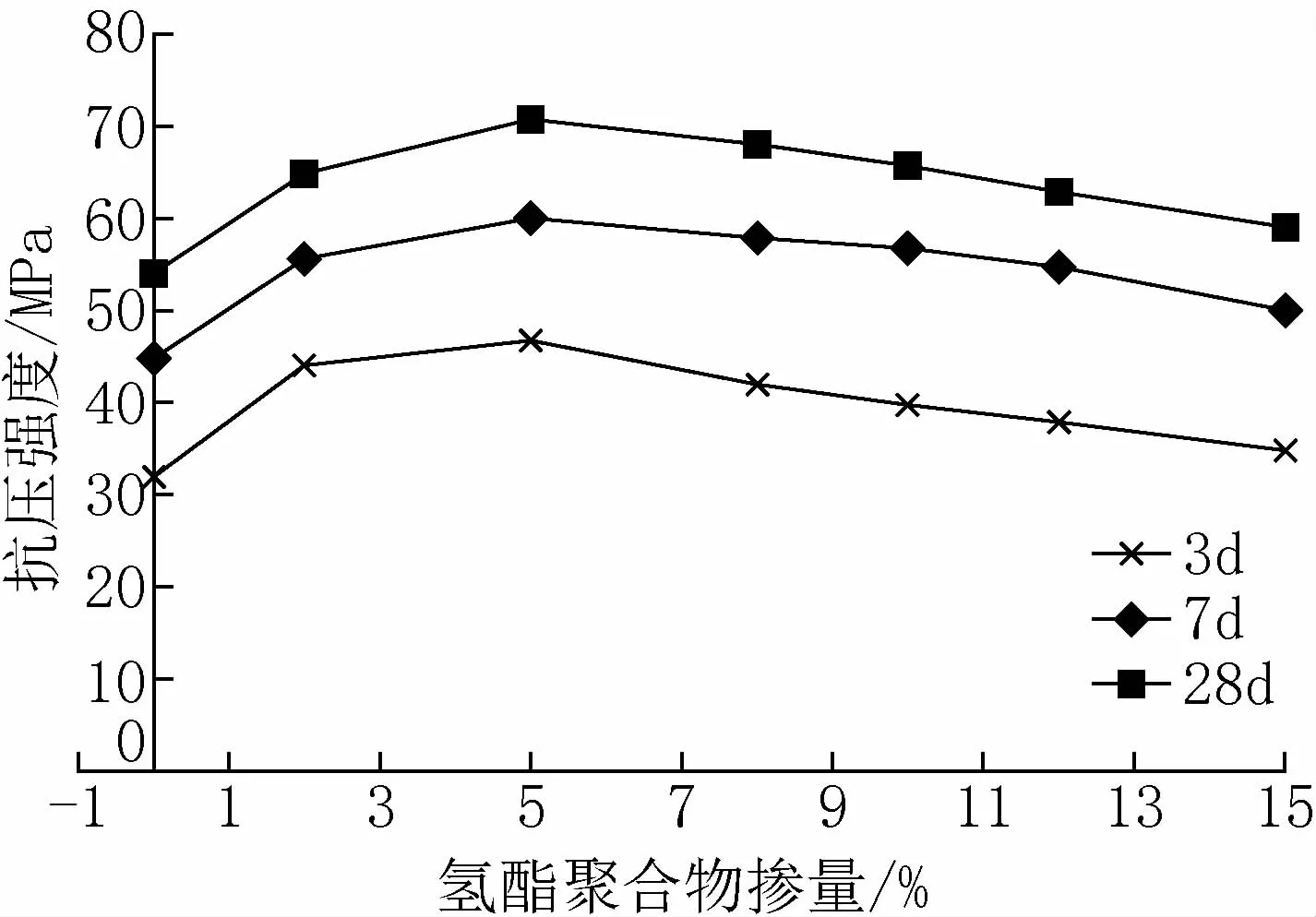

新型聚氢酯材料是本文修复砂浆中的重要组成成分,重点研究其添加量对聚合物砂浆力学性能的影响,抗压强度的试验结果见表2及图2。

由图2可见,加入聚氢酯后,聚合物改性砂浆的抗压强度显著上升,上升幅度达1.5~1.8倍,达到了高强砂浆的要求。随着聚氢酯量的增加,抗压强度先上升,随后逐渐降低,直至稳定,随着龄期的增长,新型砂浆的强度逐渐增大。这是因为聚氢酯形成的片状薄膜分布于砂浆骨料中,能缓解和传导压应力,减少裂缝的发展。

图1 试验夹具模具(单位:mm)Fig.1 Test fixturemold(unit:mm)

表2 抗压强度试验结果Tab.2 Compressive strength rest results

图2 抗压强度试验Fig.2 Compressive strength test results

2.2 粘结抗拉强度

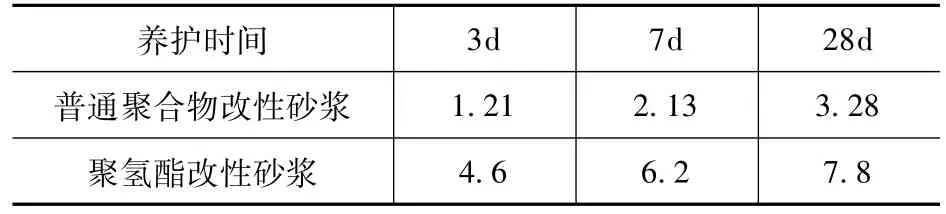

因为管道修复中,砂浆要与原混凝土管道紧密结合,所以改性砂浆的粘结抗拉强度是一个重要的力学性能指标。室内试验选取了普通聚合物改性砂浆和聚氢酯改性砂浆作为对比,试验结果见表3。

表3 砂浆粘结抗拉强度结果(单位:MPa)Tab.3 Mortar bond tensile strength results(unit:MPa)

从表3可以看出,聚氢酯改性砂浆的抗拉强度相比普通聚合物改性砂浆,有显著提升,随着养护龄期的增加,粘结抗拉强度逐渐增大。分析原因是由于聚氢酯与水泥及石子形成了连续结构,有效成为了一个整体,聚氢酯嵌入到了砂浆骨料中。

2.3 耐腐蚀性

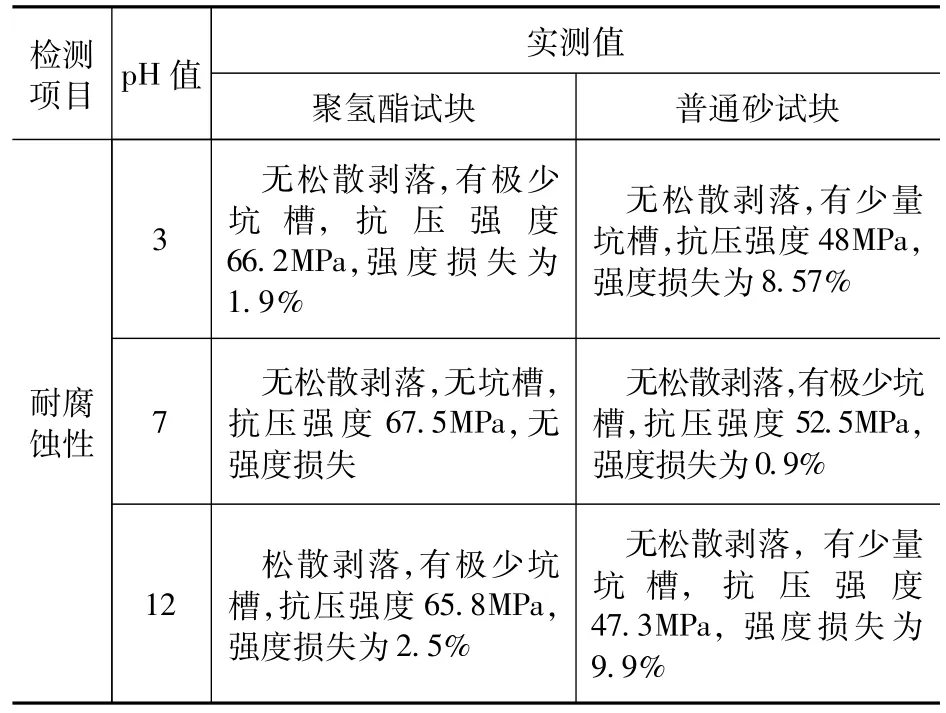

该砂浆的耐腐蚀性及耐久性是验证材料性能的重要一部分。本试验选取20余处污水管的水样,测试水中的pH值,然后实验室内选取pH值最高的水样及pH值最低的水样,将制作的70mm×70mm×70mm的聚氢酯试块和不添加聚氢酯的试块放到污水中浸泡,同时将试块在普通水中浸泡,2个月后观测表面情况有无松散剥落坑槽等现象,观测其耐腐蚀性,并测试抗压强度有无损失,测试结果如表4。养护完后的聚氢酯试块抗压强度为67.5MPa,普通砂浆试块抗压强度为52.5MPa。

表4 新型改性砂浆防腐性能试验Tab.4 Corrosion resistance test of new modified mortar

从表4可以看出,添加聚氢酯后的新型砂浆的耐腐蚀性优于普通聚合物改性砂浆。这是因为掺加聚氢酯后,新型改性砂浆的吸水率变小,低于普通聚合物砂浆,砂浆中的毛细孔被聚氢酯封闭,阻止了水分的浸入,提升了管道的耐腐蚀性。

3 聚氢酯改性砂浆试验应用

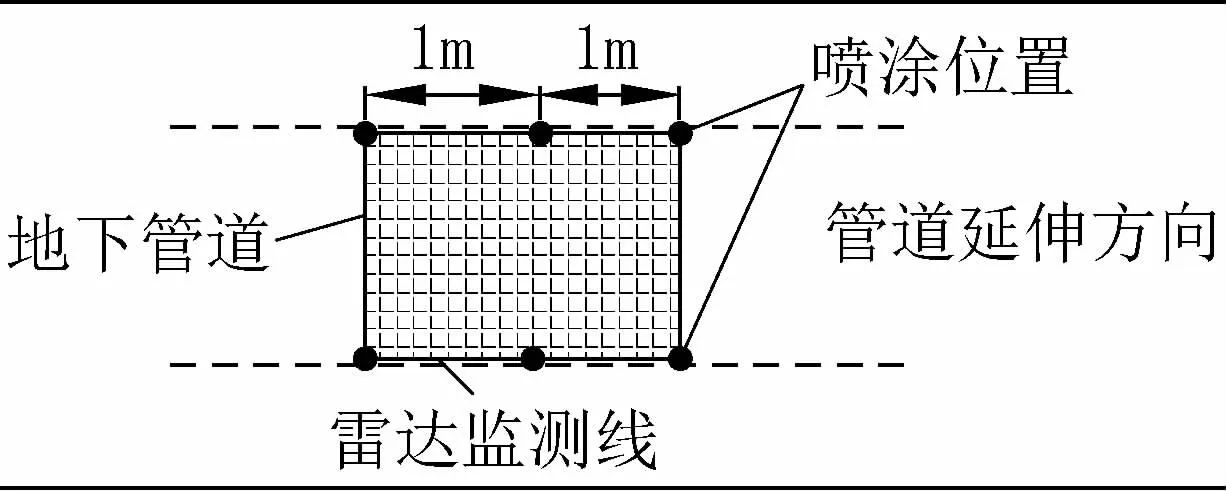

选取北京市某城区地下管道的位置进行试验应用。首先通过雷达等检测手段(图3),沿着管径方向检测,确定地下管道的破坏位置,施工人员通过检查井到达破坏位置,确定喷涂砂浆方案,作业人员初步清理喷涂位置,通过喷涂设备将高性能聚氢酯砂浆喷涂管道(图4),2h后,用雷达检测修复效果,进行修复效果评估分析。施工过程中,管道内尚存约五分之一的污水,未影响喷涂施工和材料的固化,修复效果满足要求。

修复后的管道在经过一天的正常养护后通水,3d、7d、28d分别探测修复管道的情况,均无裂缝产生,优于普通砂浆及普通聚合物砂浆的修复效果。

修复的管道因为增加了喷涂砂浆层,从而降低了过水断面,管道满负荷输水能力降低,但是喷涂后的砂浆结构致密,表面光滑,降低了水流的摩阻力,而且排水管道在一般运营状态下不会满负荷排水,因此对管道的正常排水能力没有负面影响,反而因为喷涂之后的砂浆层弥补了修复前管道表面的腐蚀和坑蚀现象,使排水管道对水流的摩阻力降低,更利于排水。

图3 雷达检测示意Fig.3 Radar detection diagram

图4 砂浆喷涂示意Fig.4 Mortar spraying schematic

4 结论

1.聚氢酯改性砂浆抗压性能、抗拉性能要求均符合《聚合物水泥砂浆防腐蚀工程技术规范》(CECS 18-2002)要求,大多指标检测结果远高于规范的要求,耐腐蚀性能优异;

2.聚氢酯改性砂浆能在不开挖情况下,快速修复管道,修复效果良好;

3.聚氢酯改性砂浆技术先进,施工便捷,有很大的应用前景和社会效益。

[1]周利.排水管道非开挖修复预处理技术的研究[D].广州:广东工业大学,2014 Zhou Li.Study on Non-Excavation Repair Pretreatment Technology for Drainage Pipeline[D].Guangzhou:Guangdong University of Technology,2014

[2]王兰飞.非开挖技术在排水管线更新及修复中的应用[J].城市建设理论研究,2013(3):23-24 Wang Lanfei.Application of Trenchless Technology in Drainage Line Renewal and Repair[J].Urban Construction Theory Research,2013(3)

[3]熊萍,郝培文,高传明.SBS聚合物改性沥青技术性能[J].长安大学学报,2005(1):10-14+19 Xiong Ping,Hao Peiwen,Gao Chuanming.SBS polymer modified asphalt technical performance[J].Journal of Chang an University,2005(1):10-14+19