寻找幸福

王淼

01

我们一早就离开了。早上的空气真冷,我不停地打着喷嚏。枝枝走在我身边,很安静。虽然不清楚我们会一起走多久,但这种状态真叫人快活。

我们来这里已经三个月了。昨天,我和枝枝坐在院子里,终于决定要离开。

“我们离开这里吧。”枝枝突然冒出这句话,有些叫人错愕。但我想也没想,就同意了。

“你就没什么要说的吗?”

我点点头,又摇摇头。

当初来的时候,不曾需要理由,现在离开,也不会需要理由。理由只是给有些人预备的,我们并不需要。

02

我看了看隔壁院子,那条小花狗还在,黄昏时它会溜出去,找狗朋友在草地上打架。但今天它没出去,而是趴在地上,看着远方。我向它吹了声口哨,它竟然没像以往那样,欢快地从篱笆中钻过来。

枝枝说:“它不理你。”

03

这个院子是我们向一位当地人租来的,他用篱笆将大院子隔成两个小院子,他和家人住左边,我和枝枝住右边。屋里虽然空荡荡,只有桌子和椅子,但一个月租金才三百元,比住旅馆便宜多了。

当初我和枝枝来的时候,是打算在这长久住下去的。因此,在这三个月里,我们置办了很多东西,包括一张宽大的弹簧床。由于我们离开的决定太过仓促,这些东西只能留给东家。

东家对我们的决定表示震惊,“不是说好住一年么?”

我说:“真是抱歉。”

东家问:“那这些东西怎么办?我们可不要。”

枝枝说:“你们随便处置,没关系的。扔了也好,送人也好。”

东家不解地摇着头。他一向自诩吃的盐比我们吃的米还多,但像我们这样的,还真没见过。

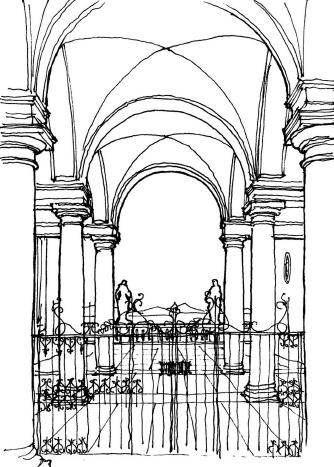

他年轻时跟人在上海贩水果,赚了些钱,本不想回乡。但情况有变,这里有座古老寺院被一位摄影爱好者发现,大幅彩照一经刊在旅游杂志上,马上便引起轰动,驴友纷至沓来,一时间,闭塞之地竟成了朝圣之地。他瞧出商机,旋即关了水果店,回乡开饭馆。

我们刚来的时候,住在镇上唯一一家宾馆里,因为有独立卫生间,因此收费巨贵,一晚要一百八十元。我们在饭馆吃饭时抱怨,他听到了,就说住我那儿吧,我有个独立小院,适合长住。

吃过饭,我和枝枝就跟着他去看他的小院。枝枝很喜欢,说是可以在篱笆边种花。我也很喜欢,小院的左边是路,右边是条小沟,有水,水上架着两根巨大的原木。如果住在这里,每天可以在原木上走来走去。我们就这样说定了。

东家饭馆的生意很好,每天聚满五湖四海的驴友。他们跋山涉水而来,除了对价格略有微词,对饭菜要求并不高。但东家眼光长远,他让母亲下厨做地道的本土菜。

老妈妈做菜有讲究,抓了栖在树上的鸡,置于陶罐,以山泉清炖,半小时后加五种野生菌,再焖半小时,之后文火。晚饭时,驴友便可以喝到酽汤了。这道汤对驴友来说不啻上帝派发的甘露,因此口口相传,来此地第一要义便是尝一尝老妈妈汤。

不管在哪里,只要出了名就好办事。很多驴友慕名前来,终于到了供不应求的地步。东家建议母亲大量炮制,七不离八就行。但老妈妈自有想法,她只肯慢慢熬,多了就粗制滥造,没那个味了。

只是,老妈妈不愿意干的事,被别的店家钻了空子。他们觉得,驴友都是过路客,今天来了,明天就走,再来这里可能是下辈子的事,不宰他们,宰谁去。因此,整个镇上的饭馆都推出老妈妈汤,不明真相的驴友前来,咂摸一会,觉得不过尔尔。其实,他们哪里尝得到真正的老妈妈汤。

东家哀叹,这牌子算是被砸了。

我倒不这么认为,叫东家大可放心,驴友们大老远来一趟山里,是为了看寺院,老妈妈汤只是佐料。喝没喝到正宗的,问题不大,他们会继续赞美,来这里的人只会越来越多。

我說的没错,在我和枝枝所待的三个多月里,镇上共有四家客栈和五家饭馆在兴建,规模越来越大。相比之下,东家的饭馆就显得过于一般。

但东家不愧是走南闯北之人,他向一位猎人买了头鹿,稍作处理便摆放在店堂一侧,让人见了眼前一亮。另外,他又看上枝枝每日无事时所画的素描,跟枝枝讨要。枝枝画的都是我,正面侧面,或呆或傻。

枝枝说:“我要带回去的。”

东家说:“挂在我家店里不是更好么,我会向每位客人介绍。”

枝枝还是摇头。

东家很失望。但他很快就弄到了画,这是一位外国游客的作品,他边走边画边卖,用以补贴费用。东家没要他的饭钱,他就留下三幅素描。东家兴高采烈地将画装进镜框,挂在墙上。之后,每个看到画的游客都有了涂鸦的冲动,他们用各种笔在墙上写上自己的名字或者一句兴之所至的话。

再后来,这就成了一种风气。镇上每个饭馆都成了涂鸦天堂,门框、柱子,甚至连桌子、凳子也逃不脱,像蓝藻蔓延一样可怕。

枝枝实在受不了这些。枝枝说:“这些人啊,真不像话。”

相比枝枝对艺术的严谨态度,我倒不觉得有什么不妥。我说:“店家可喜欢了。你看这里,街道不宽,弯弯曲曲,各种店铺藏身其间,这样才有人间烟火味,聚人气啊。”

我说得也许没错,但枝枝不喜欢听。

04

我认识枝枝的时候,她是松风的女友。他俩是美院的同学,经常结伴外出写生,有一次在山里迷了路,转悠了七十二小时,等他们出去时,已经被算做失踪人口了。

松风的主业是雕塑,但他更喜欢油画。他以古斯塔夫·克里姆特风格,画了一组以枝枝为主题的油画,或躺或卧,眼神迷离,敏感之处被花瓣所遮盖。由于不停涂抹,画中的枝枝已经很难辨认。

后来,这些画被挂在一家幽暗的酒吧里。这家酒吧原本是个仓库,仓库搬走后,接手的人将仓库改成酒吧,倒也不失其用。酒吧与美院隔了两条街,虽然地处偏僻,但地方大,经常被人包场做舞厅开生日派对之类,生意还可以。

由于美院来的学生多,有时不想出酒钱,就跟老板商量用画相抵。老板倒也识货,有的收、有的不收,他将收下的画挂在墙上,供客人点评。一来二去,酒吧在绘画界渐渐有了小名气,一些人乐意到这里来寻求新鲜。

松风拿来他的画便是这个时候。老板看了,当场拍板收下,挂在酒吧最显眼的位置。一时间,忧伤的枝枝改写了酒吧浑浊的气场。

松风带枝枝来过一次,枝枝一进酒吧就看到了自己。稍微诧异之后,她镇定地走向自己。

她问松风:“有人买么?”

松风说:“暂时还没人买。”

枝枝就笑了笑。

一些有钱人因为有钱,更乐意去拍卖会高价买所谓名家的作品,成交价网上可查,心里也踏实。

松风自视甚高,他觉得自己的画终将会卖出去。但实际情况并不如意,他的画一直没能卖出去。

05

枝枝毕业后去一家报社当实习美编,松风则在市郊租了间农房,专心画画。枝枝下班后坐两个小时公交车去看他,给他洗衣做饭。这样的生活如果能长久下去,看来也不错。但枝枝怀孕了,她忽然意识到应该有所改变。她开始失眠,夜半的眼泪湿了枕巾。而松风轻微的鼾声像起伏的波涛,一下一下击打着沙滩。

枝枝决定与松风讨论孩子,但松风有些不耐烦。他责问枝枝:“你怎么这么不小心呢?”

枝枝诧异地看着他,说不出话来。

由于孩子的事无法谈拢,枝枝只得去妇产科解决问题。那天她一个人坐在妇产科门口,她的前面还有几位前来体检的女人,都有家人陪着,有个妊娠反应严重的女人甚至娇滴滴躺在男人的臂弯里。枝枝尽量让目光不去触及这些,但她的心开始痛起来。等护士叫她的时候,她的脸色竟然惨白。

护士问:“怎么你一个人,待会怎么回去?”

枝枝支支吾吾,“一会有人来。”

护士鄙夷地扫了她一眼,说:“进去吧。”

06

我是个摄影爱好者,经常去报社给枝枝送照片,主题一般为“农民工在工地挥汗如雨”、“清洁工凌晨扫地”。枝枝的办公室里有三个人,但通常只有枝枝一人在坐班,她坐在靠窗的位置,从这里可以看到马路上的行人。枝枝收了我的照片,会礼貌地表示感谢。我笑而不语,我对自己的摄影水平清楚得很。在此之前,我并无摄影爱好,但有一次来报社刊登失物启事时见到枝枝,我就有了摄影爱好。

有时,我会在枝枝快要下班时出现在报社,当然不为别的,只为能带她一程。我有辆“卡卡”作响的轿车,二手车市场淘来的,到手不到一万元。看在价格便宜的分上,费油也就忽略不计了。

有一次我送枝枝回去时遇到松风,他长发飘飘,一副艺术家派头。我被刺激得不轻,回头剃了个光头,下次再见枝枝时,头皮发亮。

枝枝见了大乐,问我:“干么要剃光头?”

我说:“师夷长技以制夷。”

这当然是胡说八道,不过由此可见,剃了光头的我是多么的滑稽。

07

我一个人住。虽然我有父母及三个姊姊,但十五岁时我就搬出来了。我一般不与别人谈及家事,但知道我家事的人都喜欢与我谈论。

他们通常会问:“你过得好吗?”我说:“好啊。”

他们接着问:“你为什么不去父亲的公司上班?”

我说:“我有钱花,干吗要上班。”

他们就一边摇头、一边暗叹:果不其然,这家伙真是孽种。

对,我是个孽种。

我从未见过我的生母,据说她生下我之后,拿了一笔钱就远走高飞了。我由养母带大。在我看来,她是个老谋深算的女人。她虽然生了三个女儿,但对一心想要儿子的父亲来说是不够的。她愿意收留我,只是为了捆住父亲的脚步。她希望有了我之后,父亲不再拈花惹草。

当然,她的愿望总是落空。父亲没有发迹之前,她守着三个女儿尚能开开心心;父亲发迹之后,她的烦恼也就来了。父亲一夜之间多出许多女人,而且对此并不隐瞒。父亲之所以如此笃定,因为打心眼里瞧不上她:你若是闹,那就一刀两断。她别无他法,只好睁眼闭眼。

我出生之后,父亲问她意见,她想也没想就说:抱回来,我来养。一个女人为生活能容忍成这样,必定胸有丘壑。她果然对我很好,将我养得白白胖胖,不管我要什么都会满足我。

不过,该发生的终会发生。在我九岁那年,一次家宴上,她突然将我拎到众人面前,半开玩笑地介绍:他是婊子养的。那时我尚不懂什么叫“婊子养的”,在众人哄堂大笑中,我甚至有些自鸣得意。后来我就明白了,这句话真他妈难听。

她最后一次在众人面前介绍我,是我十五岁生日那天。此时我已成为一个不良少年,经常逃学、打架斗殴。父亲喝醉之后会狠狠地抽我,酒醒之后又后悔,抱着我痛哭:儿子啊儿子,我對不住你。

神经病。我在心里骂他。但表面上我对他很尊敬,因为我需要他口袋里的钱。

那次生日宴席上来了很多人,她照例将我拎出来介绍。以前,我一般会铁青着脸继续吃饭,但这次不同了,我在口袋里藏了把小刀,很锋利。我不由分说向她的腹部捅去,她的腹部有厚厚的脂肪,我知道捅下去没事,我只要给她一点教训,以后别再胡说八道啦。

但鲜血瞬间便从她的腹部喷出,她一愣之下瘫倒在地,晕了。姊姊们哭喊着拥上前,我以为她们会来打我,但她们看也不看我,都围在她身边,哭得比死了人还凄惨。父亲毫不犹豫朝我甩了两巴掌,接着,他抱起她,像坦克一样开走了。

之后,我落下“弑母”的名声,学校是不能去了,但派出所也没来为难我,大家都知道怎么回事。只是,我回不了家了。

08

枝枝去过妇产科之后,与松风的关系便无法再维系了。但松风对此并不在意,他正图谋去北京发展。他的脑子里装着一个庞大的未来,他觉得要是不去实现这个未来,人生实在无意义。枝枝已经跟不上他的想法,黯然出局只是时间问题。

人在寂寞时所做的事会很奇怪,枝枝以前从不喝酒,但她开始喝酒了。她其实一点酒量也没有,逢喝必醉。当她醉醺醺出现在松风面前时,松风简直要疯了。松风痛苦地说:“你变了,你不再是原来的枝枝了。”

枝枝觉得好笑,“要你管,跟你有毛关系。”

09

报社老总有时出去拉广告,就带上枝枝。她傻子一样喝,把一桌男人尽数放倒,至于她自己,已经不知道在哪了,桌子底下还是床上,这只是个空间的概念,对她毫无意义。因此,她很快便获得“放得开”的名声。

这个名声对一个姑娘来说,相当于贴上“潘金莲”的标签,实在糟糕。事实上,潘金莲的境况比她要好一些,毕竟有个固定搭子,褪去情欲还能有个念想。但她就不同了,她陪酒是为了工作,抛开工作这层面纱,她什么都不是。

她如此卖力,到头来却激恼了一大批人。首先,与她同一办公室的同事看不惯:浑身酒气,干脆去卖酒好啦。再则,原本在报社很风光的女人,突然意识到这个实习生抢了自己的风头:不要脸,真是不要脸。当然,她们绷着脸当面不说,只在暗地里翻江倒海。

枝枝隐隐觉得有危险袭来,却想不出对策。她的艳事在报社悄悄蔓延,像冬日的晨雾,不用搅也能让人心生疑窦。虽然她很清楚,此时最重要的是保住工作,她可不想回老家讨日子,但她一点一点陷入泥淖,跳不出来。

她被人从床上赤条条拉出来的那天晚上正下着大雨。之前,她跟着信鼎公司老板来到这家度假村,但这个男人接到一个电话就走了,临走时他什么都没说。信鼎公司是这座城市最大的房产公司,能做他家的广告,三年吃喝不用愁。报社老总带枝枝上阵时,便暗地嘱咐:把这事搞定。枝枝也是傻,全身投入,完全忘了这只是工作,没必要这样拼命。

因为在下大雨,她想既然他走了,那我就明天回吧。她这样想,完全是因为天气,如果天气好,她一定会离开。所以,当信鼎公司老板娘”啪啪啪”地扇她耳光的时候,她还挣扎着要反抗,但众人七手八脚将她制服,然后目不转睛地盯着她。她甚至来不及拿衣服挡一挡,就被人举起扔到门外。

她在草地上挣扎了很久,终是没能爬起来。后来,等众人散了,才抖抖簌簌回房穿好衣服,疯子一样跑到路边去拦车。或许雨水能冲刷耻辱,但雨水毕竟不是万能的。

10

枝枝辞职和松风去北京是在同一天,只不过他俩已不再联系,各自做着自己的事。松风去北京前特意去了趟酒吧,想将画拿走,但老板没同意,要松风一千元卖给他。松风觉得不错,正差钱呢,一千元也好。于是,他以一千元将青春的枝枝卖了。

老板倒是好心,问:“你女朋友同意不?”

松风笑了笑,没说话。

11

枝枝辭职后来找我,要我借个地方让她住几天。她憔悴极了,霜后的茄子也不会同意与她相比拟。之前我听说过一些她的事,但我懒得去证伪。人活着太精明不行,太傻也不行,她就是太傻了。

我说:“没事,住多久都行。”

她眼圈一红,开始哭泣。

一个人要被毁成啥样,才会动不动就哭泣啊。我看着她,不是怜悯,而是心疼。她这个时候来找我,肯定把我当成不一般的朋友,我恍惚了一下,觉得挺好。绝望的人多着呢,就让绝望的人凑一起吧。

12

我不再装模作样跑出去摄影,因为每天需要照顾枝枝的三餐。我一向在巷子深处一家川菜馆解决吃饭问题。本来我也想带枝枝去,但枝枝一听说川菜馆就直摇头,她怕辣、怕上火、怕长小痘痘。

我只好在她的指导下,一点点置办炊具以及油盐酱醋,而这些事一旦开始做,就会上瘾。

枝枝安顿下来之后,开始给杂志画插图以及漫画。傲慢的编辑总是要她一改再改,她坐在灯影里,一遍一遍地改。我时不时跑去看看她的成果,猛然发现一个问题,“枝枝,不能再改了,越改越差。”

枝枝咬着画笔,说:“我知道啊,但是不能不改。如果不让编辑看出些变化,实在太没诚意了。”

是啊,“诚意”这种东西很重要。

13

有天晚上,枝枝突然要我带她去看她的青春。她说:“去看看松风画的那个神采飞扬的我吧。”

这个时候,松风已辗转去了深圳,在一家雕塑工作室埋头苦干。他给枝枝寄来了他的工作照,整个人已被石料粉末吞没。他在照片后面写了一行字:一件最伟大的雕塑即将诞生。

枝枝看了看照片,就将它随手扔进垃圾桶。尽管如此,它还是让枝枝的记忆复苏了,她想起要去看看那些画。

画在老地方没动,在昏黄的灯光下显得尤为迷离。很多人猜测这上面画的是谁,但还没人猜对过。

酒吧老板为了让这些画继续保持神秘性,一会说是甲姑娘、一会说是乙姑娘,没个准。当然,即使枝枝站在画跟前,也不会有人辨认出画的就是她。

我跟老板商量:“这些画我买了。”

老板想了想说:“一幅一万元,便宜你了。过阵子,一幅两万也买不到。”

我被他的口气惊呆了。我哪有这么多钱啊!父亲每月只肯给我八百元生活费。这么多年,从未涨过。我呸,吃人啊。

14

那家超市我观察很久了,共有三位营业员,白天一位、晚上两位。按理说这样安排不合理,白天顾客多,忙不过来。但考虑到二十四小时营业,晚上应该有个伴,这种安排还算合理。

不过我关心的不是这个,我关心黄昏时来超市收款的那个人。他通常两三天才会出现一次。他显然是老板的亲戚或者亲信,举止颇为高傲,来到超市后,将手提箱递给营业员,便坐在一边抽烟。

他必须在银行关门之前,将钞票存了。他一路从六、七家超市兜过来,钞票已经将手提箱塞得满满。

营业员通常在十分钟之内,便能完成这项任务,而他需要一刻钟才能抽完一根烟。也就是说,有五分钟时间,手提箱既不在营业员那里,也不在他那里,而是在玻璃柜台上。但因为一直这样交接,他们并未觉得有什么不妥。

我在超市外等了很久,终于等来了五分钟。我侧着身,一个箭步蹿进超市,但我的脑子“嗡”的一声就炸了。我挣扎了两秒,终是没去抓手提箱,此时也没有人注意到我的举动。我穿着牛筋底的轻便鞋,像树叶一样飘进来又飘出去。

这家超市在居民区里,我飞快地转过墙角,逃进巷子。一旦进入巷子,就好比鱼儿滑进大海,再无踪影。但我失误了,我竟然被路边的灌木绊了一个趔趄,差点跌倒。

我嗷嗷大叫一声。路上的人们瞬间凝住了,纷纷将目光投向这边。

15

回去后,我依旧惊魂不定。我坐在凳子上,浑身不停地抖。枝枝有些奇怪,问我怎么了。

我说:“太可怕了,刚遇上抢劫犯了。”

枝枝惊讶地倒抽一口冷气说:“你真没事吧?”

我摇摇头,好半天才说:“没事。”

晚上,我不停地换台看新闻,但没看到有关抢劫案的新闻。这让我受不了,甚至想给电视台新闻部打电话,问问有没有抢劫案发生。

我一夜没睡,一遍遍回忆黄昏时的半分钟。当然,我不免心存侥幸,他们根本就没报案。但凌晨时,我突然醒悟,根本就没抢劫案发生。这他妈太让人沮丧了。

第三天一早,我去菜市场买菜。很不巧,有位卖菜大妈正在绘声绘色描述,前天有家超市发生抢劫,狡猾的抢劫犯躲过了监控摄像头,警察正在排查,这人肯定逃不了。

但马上有人反驳,是大前天,不是前天。在他们的争执声中,呆若木鸡的我什么都没买,就离开了菜市场。

我径直去找父亲。他見到我的时候有些惊讶,我们已经好几年没见面了。我的变化很大,光头但胡须浓密。他还是原来那个样子,冬虫夏草应该吃了不少。另外,他和一个年轻的姑娘又生了个儿子。所以,我的存在对他来说已经没有意义。但我还是来找他了,“港湾”这种说法显然不无道理。

他冷冷地看看我,鼻子哼了哼。

我说:“我要出远门,差点钱。”

他突然就咆哮了:“钱钱钱,就知道钱。你多大的人了,你应该自立了。你要知道,我现在完全可以不给你钱。”

我说:“我要了钱就走,永远消失。”

他的鼻子又哼了哼,“最多一万,多一分也不行。以后你别想从我这拿到钱了。”

我点点头,又笑了笑。我想表现出不在乎,可惜的是,我竟然哭了。

父亲愣了愣,但他马上收起怜悯,很严肃地说:“走吧,不要再来了。”

16

在说服枝枝和我一起离开的时候,我有些犹豫。我问她:“我要走了,你愿意跟我一起走么?”

她困惑地看看我,问:“你要去哪里?”

“远方。”我说。

她笑了笑,问:“多远才算远方啊?”

我摇摇头。说实话,我真没想过。我需要离开这里,我必须离开这里。

17

在“到底去哪里”这个问题上,我听从了枝枝的建议。我们先是坐了三天三夜的火车,到了中原腹地,然后坐汽车一路向西。海拔陡然升高,进入青藏高原时,枝枝开始高反,我们只得停下来,在山里的一家旅馆休息。

旅馆里住满了驴友,有人甚至背来了吉他,吃过晚饭便在室外弹吉他。看起来,我们来到了世外桃源。但这里不是我们的目的地。我们还将继续前行。所以,我们休整一天就离开了。

“走吧。”枝枝说。她依旧虚弱,但她比我还想到达目的地。

责任编辑/乙然