基于患者安全文化的住院医师规范化培训基地临床学习环境调查:以北京市为例

■ 高 鹏 孙继红 王 君 郑晓宇 丛鲁红 李 颖

住院医师规范化培训是毕业后医学教育的核心内容,是培养合格医生的有效途径,该项培训制度源于19世纪末的德国,完善于美国。美国毕业后医学教育认证委员会(Accreditation Council for Graduate Medical Education,ACGME)作为考察和认证美国住院医师培训基地的专业组织,构建了系统的评价体系。为应对传统培训质量评价体系暴露的问题,ACGME在2013年推出了新一代培训基地认证系(new accreditation system,NAS)。较传统认证系统,NAS的一个重要变化是设立了临床学习环境评价项目(clinical learning environment review,CLER),高度重视培训基地临床学习环境评价,促使各培训基地为住院医师提供安全的医疗文化,并使培训对象参与到患者安全和医疗质量的过程中[1]。

建立患者安全文化是评价医疗质量,识别、预防差错事故的重要手段,是保证患者安全的基础。目前国内住院医师培训基地评价体系内尚未有系统的临床学习环境评价内容,培训基地患者安全文化评价结果也未纳入到项目评价体系中。为了解住院医师培训基地临床学习环境,本研究基于培训基地患者安全文化现状,对北京市住院医师规范化培训基地在培住院医师进行了问卷调查,以期为完善我国住院医师培训基地评估系统,改进培训基地条件提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

2017年7~8月,课题组通过分层抽样从北京市53所培训基地中抽取10所培训基地。对其在培住院医师进行匿名问卷调查。问卷调查内容包括住院医师个人信息(性别、培训专业、学历等)和对培训基地患者安全文化的评价。

1.2 研究方法

1.2.1 患者安全文化测评量表。采用美国医疗保健研究与质量局(Agency for Heahhcare Research and Quality,AHRQ)研发的医院安全文化调查问卷(hospital survey on patient safety culture,HSOP),该问卷侧重于评价医疗机构内患者安全文化,共包括12个维度、42项条目,答案形式为李克特量表。

1.2.2 统计分析方法。用SPSS l9.0软件进行统计分析。计算各维度的积极应答率(positive response rate,PRR)。积极应答率是评估安全文化的核心指标,积极应答率主要是指问卷各条目积极应答的数量(同意或非常同意、经常或一直),积极应答率>75%表明文化良好,为优势区域。积极应答率低于50%为劣势区域,表明该区域安全文化有待改进。本研究还采用了两个独立样本的t检验和Pearson相关性分析等方法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况

本次调查共发放问卷1406份,回收有效问卷1006份,有效回收率为71.55%。被调查住院医师一般情况见表1。被调查住院医师涉及19个培训专业,参与人数最多的前3个在培专业分别是内科(262,26.04%)、外科(156,15.51%)、儿科(103,10.24%)。

表1 被调查住院医师的一般情况

2.2 住院医师患者安全文化评价的总体结果

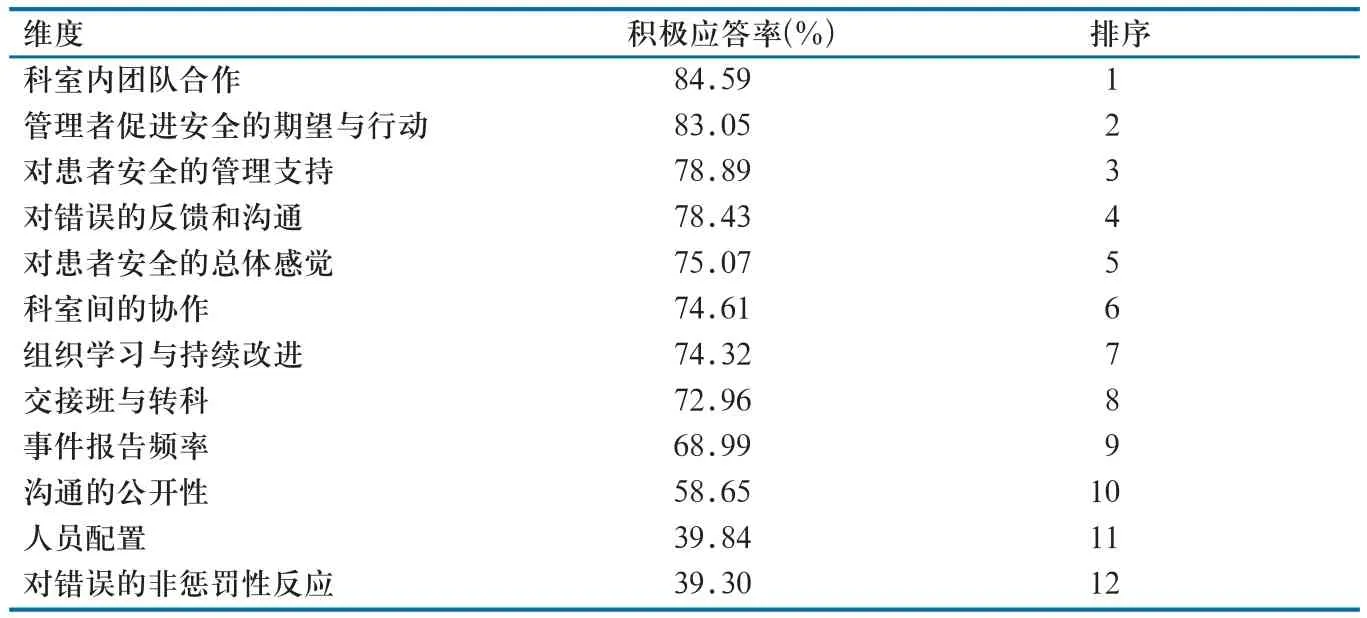

调查结果显示,住院医师对于所在培训基地患者安全文化认识的优势区域(积极反应率大于75%)维度共5个,分别是科室内团队合作、管理者促进安全的期望与行动、对患者安全的管理支持、对错误的反馈和沟通、对患者安全的总体感觉。其中科室内团队合作的积极反应率最高(84.59%)。而劣势区域(积极反应率低于50%)维度共2个,分别是人员配置、对错误的非惩罚性反应。其中对错误的非惩罚性反应的积极反应率最低(39.30%),见表2。

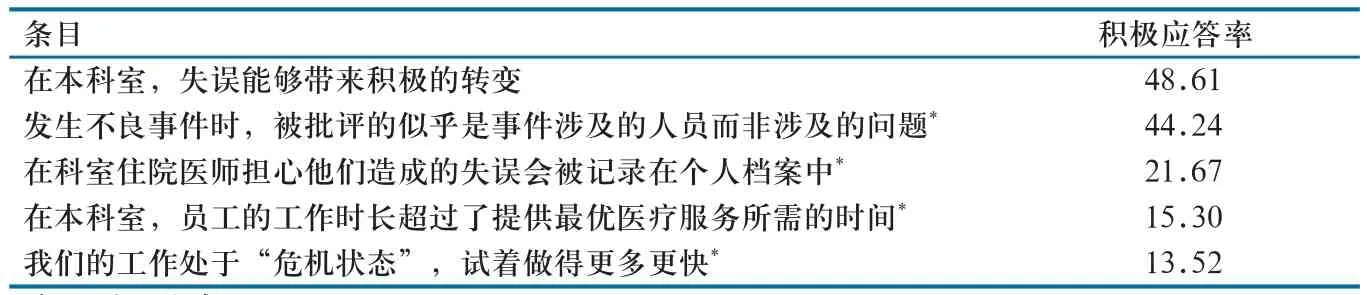

调查问卷的42个条目中,积极反应率低于50%的有5个,其中“我们的工作处于‘危机状态’,试着做得更多更快”的积极反应率最低,只有13.52%,见表3。

2.3 患者安全文化评价的总体差异

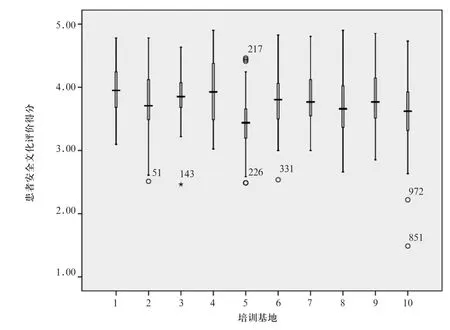

调查结果显示,在对所在培训基地患者安全文化总体评价上,医技等非接触患者专业的住院医师评价结果优于临床科室(r=0.75,P<0.05)。不同年资、不同培训专业之间住院医师评价结果差异无统计学意义(P>0.05)。女性住院医师对患者安全文化总体评价高于男性(r=0.87,P<0.05)。参与调查的10家住院医师培训基地总体得分在3.46~3.93(图1)。

3 讨论

3.1 住院医师患者安全文化评价与医务人员安全文化评价对比

目前国内尚未见医务人员安全文化评价的权威调查结果发布,经查阅近3年内相关研究结果[2-7],对比发现北京市住院医师培训基地患者安全文化评价优势区域维度数量高于全国平均水平,劣势区域维度数量低于全国平均水平。除“沟通的公开性”略低于全国平均水平外,其余各维度总体得分均高于全国平均水平。各维度得分排列顺序基本和全国情况一致,“人员配置”“对错误的非惩罚性反应”评价结果均垫底。在具体条目上,“科室员工担心他们造成的失误会被记录在个人档案中”,在全国医务人员调查中评价结果同样最低。但是在不良事件报告数量方面,住院医师近12个月内无上报者占比达到74.35%,高于全国平均水平,提示住院医师在培训期间不良事件上报参与较少。

总体对比显示:①北京市住院医师培训基地整体患者安全水平较高,培训基地之间患者安全文化评价差异在可接受的范围内,这一方面得益于北京整体上优质的医疗资源,同时经过审核认定的培训基地自身医疗水平雄厚,有利于住院医师培训的开展。②在患者安全文化方面,住院医师培训基地存在的问题是全国医疗机构的共性问题。③住院医师在培训过程中,参与培训基地医疗安全质量体系有限。

表2 住院医师患者安全文化评价各维度积极反应率

表3 住院医师患者安全文化评价积极反应率劣势条目

图1 各培训基地患者安全文化总体评价得分

3.2 住院医师患者安全文化评价与美国安全文化评价对比

将本次调查结果与美国AHRQ在2016年发布的全美数据比较,北京市住院医师培训基地在沟通的公开性、人员配置、对错误的非惩罚性反应3个维度评价结果低于美国,其余维度评价结果高于AHRQ数据。进一步比较北京市与美国住院医师培训基地评价结果[8],北京市住院医师培训基地在“人员配置”“对错误的非惩罚性反应”2个维度低于美国,其余维度高于美国水平。在不良事件报告数量方面,住院医师近12个月内无上报者占比远高于美国。此外,国内外研究均显示,患者安全文化评价水平不会随着住院医师培训时间的增加而改善。

整体上,北京市住院医师规范化培训基地为培训对象提供了良好的临床学习环境,但是在“人员配置”“对错误的非惩罚性反应”方面需要引起监管部门的注意。国内住院医师培训基地多为当地医疗实力雄厚的医院,自身临床工作量大,人员配置要求高,住院医师培训和医疗质量管理存在较大挑战。在美国,随着社会和医疗机构对于患者安全和医疗质量关注的不断提高,住院医师作为临床工作的重要参与者,他们的医疗行为对于医疗质量十分重要,因此医疗质量控制机构和ACGME一直携手改善培训基地患者安全和医疗质量。经过长期的发展,美国住院医师培训机构对于教育住院医师患者安全、医疗质量和职业素养的重视程度不断上升。现阶段我国住院医师规范化培训过程中,主管部门较少关注以上领域。为此,建议培训基地医务与教育部门紧密协作,进一步深化医教协同,将住院医师切实纳入到培训基地医疗安全管理体系之中,科学、合理地设计住院医师配比,达到培训质量与医疗质量的平衡。同时,努力破除国内医院常见的“苛责文化”,鼓励住院医师进行差错的学习与分享。

3.3 构建我国住院医师培训基地临床学习环境评价体系

国外研究表明,住院医师在培训期间的经历将影响其今后医疗服务行为[9-10]。因此在美国CLER项目内,高度关注培训基地临床学习环境的创新和质量改进,要求将住院医师纳入到患者安全文化建设中来。最初评价主要围绕限制住院医师每周工作时间(2009年),NAS发布后,将培训基地整体患者安全和医疗质量也纳入到考核体系中[10]。评价机构通过现场访视、评估委员会专项评价以及在线问卷调查,了解培训机构患者安全及医疗质量情况。CLER作为NAS的重要组成部分,便于评价机构及时了解住院医师所接受到的患者安全文化,帮助培训基地不断改进培训环境。2016年美国住院医师临床学习环境报告[11-12]显示,96.8%的受访住院医师和专科医师表示接受过患者安全方面的教育,95.5%的受访住院医师和专科医师表示培训机构提供了安全、非惩罚性的医疗差错报告环境,63%的受访住院医师和专科医师表示参与收集和分析数据来提升医疗质量。我国住院医师规范化培训制度尚属新事物,培训基地评价体系和建设内容长期以来更多关注具体培训实施流程和培训管理的规范性,对于培训机构医疗质量安全影响住院医师培训的重要性关注不够。为此我国应积极学习美国评价做法,将培训基地患者安全、质量改进、交接班、工作时间监管等纳入到培训基地评价指标系统中,不断完善临床学习环境,稳步提高住院医师培训质量,同时保障患者利益。在评价手段方面,可综合运用问卷、座谈、实地考察等方式,全面反映培训基地临床学习环境及变化趋势。

3.4 加强对培训师资及培训管理人员培训

住院医师临床学习环境不仅仅是教学资源和空间的简单结合,也包括培训机构向住院医师传递积极的价值观念、患者安全至上的价值导向[8]。因此,美国在师资培训内容中,特别强调患者安全文化和医疗质量,培训师资在患者安全、质量改进、交班监督、工作时间监管、疲劳管理和缓解、职业素养等6个方面的能力。另外,ACGME还定期发布培训基地临床学习环境监测结果,帮助培训基地完善自身学习环境。我国在住院医师培训目标设定及培训内容方面,无论是师资还是培训管理者,更多关注住院医师的专业知识与技能、临床思维、交流沟通等方面,对于临床学习环境的理解也较多局限在硬件条件的改善,较少关注临床学习软环境的建设,对于住院医师患者安全文化教育方面关注较少,不利于培养住院医师以患者安全为中心,持续改善医疗质量的能力。因此,在师资及管理人员培训方面,应加强相关内容培训,进一步提高认识。同时建议带教老师、培训管理者加强对住院医师医疗安全质量的走访,围绕着准备、进度、执行巡视、追踪、 报告、反馈、测评等环节,制定详细计划,确保同住院医师积极参与到医疗质量安全体系之中。

[1]Drolet BC, Brower JP.The clinical learning environment review (CLER)program: Moving beyond duty hours[J]. Acad Med,2017,92(2):141.

[2]杨辉,宋振,高振宇,等.我国医务人员对患者安全文化评价的现状调查[J].中国卫生产业,2017,14(3):155-158.

[3]胡丹,严晓玲.国内医疗机构运用HSOPSC开展患者安全文化研究的系统评价[J]. 中国卫生质量管理,2017,24(2):24-27.

[4]李敏奇,顾建钧,周萍,等.浦东新区公立医院病人安全文化变化分析[J].中国医院管理,2017,37(1):20-22.

[5]杨汉喜,蒋苗苗,蒋丹丹,等.患者安全文化研究进展[J].中国护理管理,2016,16(2):235-239.

[6]邓晓晓,崔颖,席修明.国外医疗机构患者安全文化现状分析[J].中国医院,2015,19(1):39-41.

[7]廖婧延,孙昌朋,杨阳.医院执业医师与管理人员的患者安全文化比较分析[J].中国医药导报,2017,14(11):47-50.

[8]Bump GM,Calabria J,Gosman G.Evaluating the clinical learning environment:Resident and fellow perceptions of patient safety culture[J]. Grad Med Educ,2015,7(1):109-112.

[9]Weiss KB, Bagian JP, Nasca TJ.The clinical learning environment: the foundation of graduate medical education[J].JAMA,2013,309(16):1687-1688.

[1 0]Weiss KB,Wagner R,Nasca TJ.Development, testing, and implementation of the ACGME clinical learning environment review (CLER) program[J]. J Grad Med Educ,2012,4(3):396-398.

[11]Wagner R, Koh NJ, Patow C. Detailed findings from the CLER National report offindings 2016[J]. Grad Med Educ,2016,8(2 Suppl 1):35-54.

[12]Weiss KB, Bagian JP. Challenges and opportunities in the six focus areas: CLER National report offindings 2016[J]. Grad Med Educ,2016,8(2 Suppl 1):25-34.