日本和智利沿岸渔业共同管理制度研究*

苏 萌

(中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100)

渔业共同管理是指政府、用户及其团体共同承担资源管理责任的一种制度和组织安排。[1]当前政府单方面实施渔业资源养护和管理的效果并不理想,将政府、渔民及其自治组织等利益相关者耦合在一起,形成共同参与的管理模式,负起资源养护与管理的责任,以提高当前渔业管理成效。渔业的共同管理改变了以政府为主导的由上而下的命令式管理,通过把渔民、渔民团体等利益相关者纳入到渔业管理规则的制定和实施的过程中来,让渔民认可管理规则的内容合理性和过程公平公正性,进而保证渔民对于渔业管理政策实施的自觉性。[2]

本文选取了具有代表性的日本和智利渔业共同管理作为案例研究。沿岸渔业生产是日本渔业生产的重要组成部分,日本沿岸渔业涉及多种资源类型,及各种管理措施,共同管理是确保日本实现其沿岸渔业可持续性的关键因素之一。智利沿岸渔业主要以底栖贝类资源利用为主,底栖资源生产是智利渔业生产和社会经济中的重要组成部分,政府通过实施一系列的管理措施,扭转了此前智利鲍鱼生产崩溃的局面,实现了底栖资源的可持续生产。本文深入剖析了两国沿岸渔业的共同管理制度,归纳概括了两国渔业共同管理的共同特征,以期为我国沿岸渔业管理的制度设计提供借鉴。

一、日本沿岸渔业共同管理

共同管理是日本渔业管理的主要方式,涉及沿岸渔业(Coastal Fishery)和离岸渔业(Offshore Fishery)两部分,沿岸渔业和海上渔业大致相当于我国渔业划分中的海洋捕捞,[3]本文主要关注沿岸渔业部分。日本海产品满足自给自足至1975年,捕捞量在二十世纪的八十至九十年代持续下降,但是海产品需求量却基本保持不变,因此维持沿岸和海上渔业的可持续至关重要。

表1 日本渔获物质量 (千吨)

注:数据来源于日本农林水产省。

(一)日本沿岸渔业共同管理制度

1、渔业协同组合

渔业协同组合(Fishery Cooperative Association,FCA,以下简称渔协)是日本沿岸渔业共同管理的主体。渔协的管辖海域主要依据行政边界划定。渔协以长期从事捕捞的沿海社区为单元,每个协会通常包含了一个或多个社区内的多种资源类型,因此渔协需要开展针对多种资源类型的管理,包括贝类、底栖鱼类和游泳鱼类。协会成员可以采取多种作业方式,包括捕捞船、刺网、围网、定置网、小型拖网,以及潜水。渔协成员主要为渔民和小型渔业公司*公司规模的大小主要依据雇员数量和渔船总吨位划分。。渔协职能中最重要的是渔业权管理,还涉及生产原料的统一采购,渔船卸货市场的管理,为成员提供保险和贷款,以及渔业数据统计。

2、渔业权制度

日本的渔业权由政府颁发并受法律保护。[4]1901年《渔业协同组合法》(Fishery Cooperative Law)的颁布,从法律上认可了渔业资源使用者的权利。[5]1948年的《渔业协同组合法》从法律上赋予了渔协有管理渔业权的职能。[6]

日本的渔业权只适用于沿岸渔业,其中包括三种类型:一般渔业权、大型定置网渔业权和区划域渔业权。其中,划区域渔业权用于水产养殖,大型定置网可能造成潜在的巨大影响,为了区别于小型定置网渔业权,因此单独作为一类,而小型定置网渔业权属于一般渔业权的范畴。[7](P28)一般渔业权由地方政府仅向渔协授予,期限为十年。划区域渔业权和大型定置网渔业权按顺序依次授予渔协、其他渔民组织以及渔民个人,期限为五年。地方政府在分配这三种渔业权时必须向地方渔业监管委员会征询意见,渔业监管委员会是地方政府与渔民沟通的机构,负责在渔业权分配过程中将渔民们意见向政府转达,确保渔民的发言权。虽然渔业权通常能获得的续期,但是一旦出现了严重的违规,续期申请可能遭到拒绝。

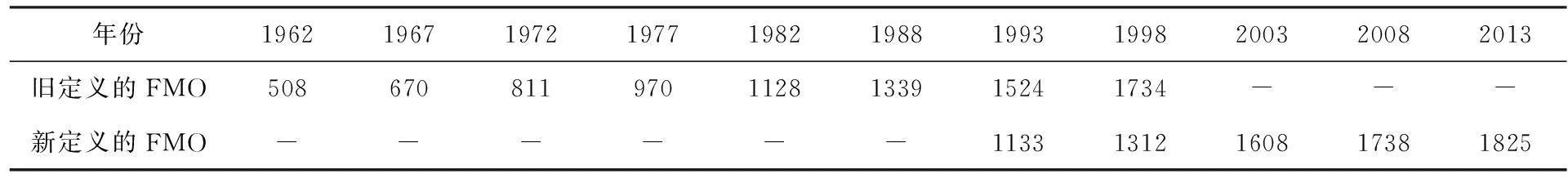

3、渔业管理组织

日本沿岸渔业共同管理的具体工作由渔业管理组织(Fishery Management Organization, FMO)承担。渔业管理组织是渔民自发形成的,一些渔业管理组织已经运行了几十年。渔业管理组织由在同一渔场作业、从事同一作业类型、同一目标渔获的渔民构成,根据渔民管理组织的规则集体利用资源和管理渔获。[8]与渔协相比,渔业管理组织是没有法律地位的自发组织。这种有效的渔业管理方式得到政府的认可,并被在全国范围内宣传和推广,因此渔业管理组织的数量不断增加(见表2),截至2013年11月,日本共有渔业管理组织1825个。[9]近95%的渔业管理组织由渔协或其附属机构负责运营。渔业管理组织是由各种形式的渔协构成的(表 3)。其一,渔业管理组织由单一的渔协构成。其特点是渔民数量少,规模也较小,如果需要对渔具种类和目标资源实施管理,渔协可以在其原有职责的基础上增加渔业管理组织的管理任务,截至2013年,日本共有 608个此种类型的渔业管理组织。其二,如果渔协规模大且管理多种渔具和多种目标资源,一般都依据渔具种类或目标资源将渔协进行拆分,比如可以根据作业类型拆分为远洋拖网渔船组或鲍鱼收获组,并成立相应的渔业管理组织开展各类别的渔业生产管理活动。截至2013年,日本共有747个由渔协拆分来的渔业管理组织。其三,由于某些目标种群会跨越单一渔业管理组织的管辖边界,采用单一渔业权的海域管理并不是一种理想的方法,因此渔业管理组织需要联合两个或多个渔协开展工作。截至2013年,日本共有115个由渔协联盟构成的渔业管理组织。除上述三种类型,截至2013年,日本还有其他类型的渔业管理组织355个。

表2 日本1962-2013FMO的数量

注:数据来源于日本农林水产省 (1991, 1996, 2001, 2004,2010,2016);FMO为渔业管理组织,新定义只包含正式的FMO,即其规章已经被收并存档,旧定义包括正式和非正式的FMO。

表3 FMO构成类型

注:数据来源于日本农林水产省(2016),FMO为渔业管理组织,FCA为渔业协同组合。

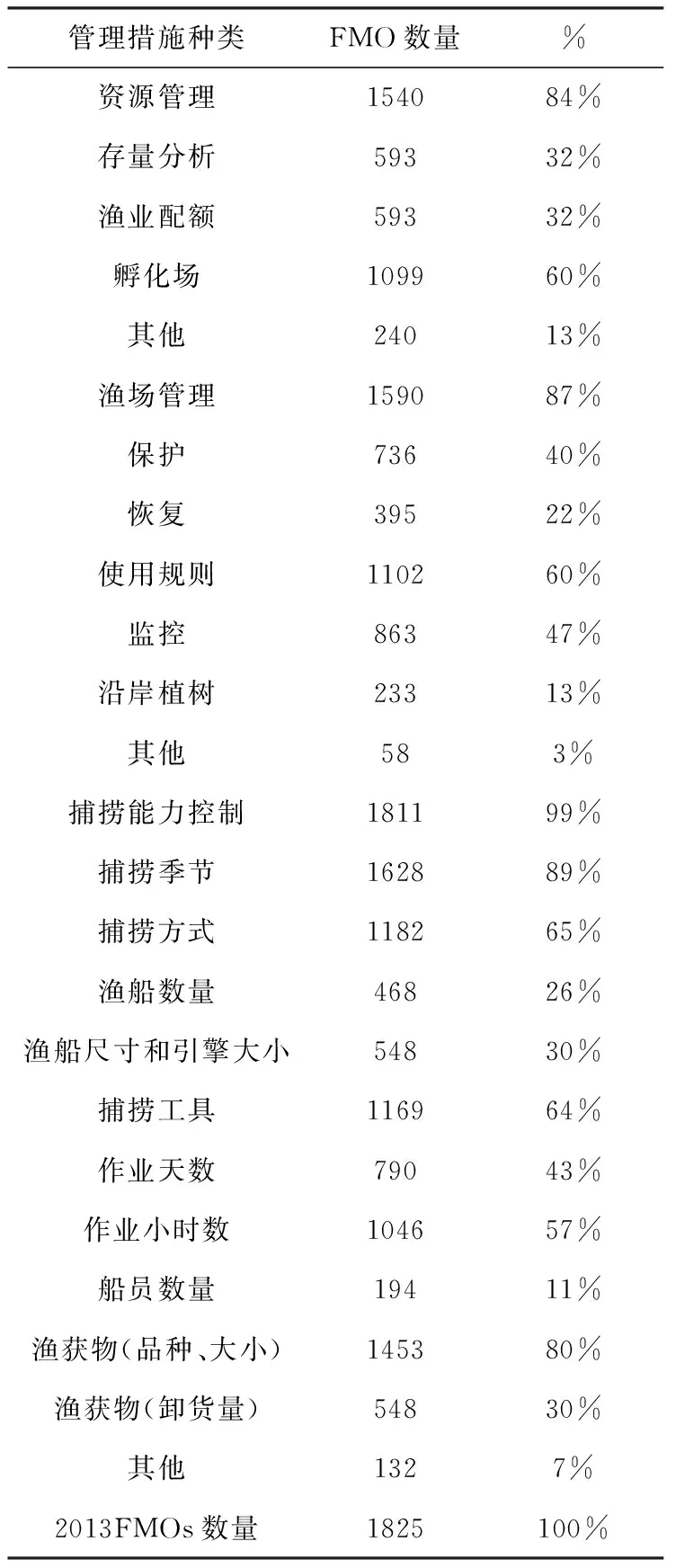

渔业管理组织在选择管理措施方面具有自主权,所采用的管理措施分为资源管理、渔场管理和捕捞能力控制三类(表4),大多数渔业管理组织都依据这三类措施来制定管理规则。渔业管理组织往往采用多种管理措施组合的方式开展管理。统计数据显示,使用较多的管理措施能更好的解决渔民们关心的问题。

表4 2013年日本FMO自选的管理措施

注:资料来源于日本农业、林业与渔业部(2016);FMO为渔业管理组织,可以选择多种管理措施综合。

新加入组合的成员会受到严格控制。大多数沿海水域都由渔协管辖,非协会成员在这些水域内进行商业捕鱼是违法的。日本渔业权具有很强的属地性,其发放对象也不是渔民个人而是渔业协同组合,渔民只要离开组合,个人从事渔业的权利随即消失,因此加入渔业协同组合是从事渔业活动的先决条件。[2]渔业协同组合以增加其成员的收益为目标,积极开展市场营销活动,[10]如根据库存水平控制上岸渔获物的数量,开发并宣传自有品牌并严格控制质量。

(二)日本沿岸渔业共同管理评价

首先,政府批准的渔协和渔业权制度构成了日本渔业共同管理的基础。依据相关法律,渔业权由政府直接授予渔协,渔协和渔业权制度构成了渔业准入门槛,协会的政策又确保了其成员的境况会比非成员更好。其次,虽然日本渔业共同管理有其独特的历史、文化和社会特征,然而日本渔民同样具有竞争性并缺少合作精神,但渔协和组织的凝聚力增强了渔民间的合作以及遵守规则的程度。再次,日本渔民坚持他们的共同管理制度,因为这符合其个人利益——这样做比其他方式能带来更多的利益。而且,只有按照生态和经济可持续的方式开展渔业生产,才能为组合成员带来持久的利益,渔民能够从渔业共同管理中获益正是日本渔业管理成功的关键。最后,自发形成的渔业管理组织受到日本渔民的广泛认可。渔业管理组织是渔协的实践主体,依据渔业生产和管理的实际需要,由渔协以各种类型构成。这种合作方式,既使渔协在实践中更契合渔业生产和管理实际需要,同时借助其法律基础,增加了渔业管理组织在渔业管理中的合法性。渔业权制度是日本渔业共同管理这一自上而下的管理体系的组织和规则基础,渔业管理组织打通了自下而上的共同管理通道,这是日本沿岸渔业共同管理得以实现和取得成功的关键。

二、智利沿岸底栖资源共同管理

海洋底栖渔业生产在智利社会经济中占有重要地位,政府期望实现底栖资源的可持续利用,以维持依赖此类资源的社区的生计和收入来源。智利政府分别于1991年和1997年颁布了《渔业与水产养殖法》(Chilean Fishery and Aquaculture Law,FAL,以下简称《渔业法》)和《底栖资源管理与开发区域》政策,用于规范底栖资源开发活动的管理。

(一)智利鲍鱼业的发展及管理历程

鲍鱼作为智利底栖资源开发的主要物种,1991年之前经历了三个发展阶段。第一阶段(1960-1974年)的鲍鱼收货量在3000-6000吨左右,主要用于国内消费,这一产量在生物学上是可持续的。第二阶段(1975-1981年),智利政府在经济发展中采取自由主义政策框架,使得海产品出口收入大幅增加,加上必要的激励政策,亚洲市场需求的不断增加,以及政府推动的地方信贷项目,为造船业、潜水装备制造和水产加工提供了有利的发展条件,这些措施都进一步推动了海产品生产活动的开展。由于当时智利鲍鱼业没有设置准入门槛,导致外来渔民大量涌入。1976-1981年间智利鲍鱼产量不断增加,1980年突然增至24800 吨的历史最高水平,引发了智利鲍鱼资源的公地悲剧。第三阶段(1982—1991年),智利鲍鱼产量持续下滑,1989-1992年鲍鱼业崩溃。

自1992年起,智利开始依照《渔业法》对鲍鱼业进行监管。2000年起,政府规定鲍鱼采捕者只能在《底栖资源管理与开发区域》政策管辖海域内按照各自的配额安排生产。1993-2005年,智利鲍鱼年捕捞量在2500-5500吨之间,2012-2016年捕捞量2000—4700吨之间(表5),这两个时期的鲍鱼产量均与智利鲍鱼业可持续发展时期(1957—1974年)的年产量类似。

表5 智利鲍鱼近五年的捕捞量

注:数据来源于2017年智利国家渔业和水产养殖业国务秘书处(SUBPESCA)。

(二)智利底栖渔业共同管理制度

1991年,智利颁布了《渔业法》,其中特别规定了底栖资源使用者的权利。具体内容包括:(1)渔业专属使用权只能分配给手工捕捞渔民,其范围从海岸沿线向海延伸至5海里;(2)手工渔民只能在指定的海域内作业,不允许到指定海域以外的海区从事渔业生产;(3)依据1997年颁布的《底栖资源管理与开发区域》政策组建手工小型渔民协会(artisanal small-scale fishing association,以下简称渔民协会)并予以登记注册,通过将渔业海域使用权授予渔民协会,使其具有利用底栖资源的专属渔业权。1997年智利设立了第一个官方的底栖资源管理和开发区域,随着政策影响范围不断扩大,至2015年此类海域扩大到799个,覆盖的海底总面积为12万公顷。[11]目前,适用于这一政策的有55个目标物种,涉及藻类、双壳类、棘皮动物、腹足动物、被囊动物、头足类及甲壳类,鲍鱼、帽贝、海胆是最主要的,分别占政策管理计划的85%、70%、30%,[12]其中鲍鱼收获全部来自此类海域。

在《底栖资源管理与开发区域》政策实施期间,智利鲍鱼出口价介于每吨15000-25000美元之间,这个价格几乎是自由准入时期的两倍。有研究者指出,[13]对比邻近的自由准入海域,政策管辖区域内的鲍鱼数量多,个头大,单位捕捞能力的渔获量价值也最高。数据显示,在过去的二十多年里,在《渔业法》和《底栖资源管理与开发区域》政策的管理下,鲍鱼资源的生物可持续性水平得到明显提高。

1997年至今,渔民协会成功建立了成员的准入制度和共同管理制度。将渔业权分配给协会而不是个人,这种做法促进了渔民间的合作。[12]渔民在政策范围内有权自由安排生产。[14]渔民协会也在积极促进渔业和非渔业之间的合作,比如推动旅游业和海鲜餐馆之间的合作。政策也在尝试促进渔民协会间的合作,如位于智利中部的Pacificoop是由当地15个渔业协会组成的销售合作联盟,他们试图为渔获物找到新的市场,以改善过去低价销售的状况。[12]

(三)智利小型底栖渔业共同管理评价

智利的底栖渔业之所以能够摆脱“公地悲剧”陷阱,转变为以渔民协会为利用和管理主体的可持续发展渔业,主要得益于如下几方面的原因。首先,依据法律和《底栖资源管理域开发区域》政策,向渔民协会分配海域使用权,将渔业权赋予集体而不是个人,有利于激励渔民间的合作,减少捕捞过程中的恶性竞争。其次,协会通过会员制成功地设置了渔业准入门槛,协会成员在法律和协会规则允许的范围内有权自主安排生产。最后,把渔业权授予渔民协会,由协会完成渔业权的进一步分配,这种分权化的管理设计,有利于调动渔民协会参与渔业管理的积极性,提高资源使用者和其他利益相关者参与管理的积极性,有利于增加协会成员保护协会管辖海域及其资源的责任感,主动维护海洋资源的可持续利用,从而减少了非法捕捞,降低了执法成本,改善了渔业管理的效果。一言以蔽之,智利在底栖海洋资源利用和管理中,通过依法组建渔民协会并赋予其海域使用权,成功地解决了底栖渔业资源过度开发的难题。

三、日本和智利沿岸渔业共同管理的经验及启示

(一)经验总结

从对日本和智利的沿岸渔业管理制度的分析中可以看出,两国沿岸渔业管理具备以下共同特征:

第一,以渔业组织为主体开展渔业管理,获得集体渔业权并进一步分配,有利于增加渔民间的合作,减少恶性竞争。日本的渔业管理组织是沿岸渔业管理的主体,由不同形式的渔协构成并拥有政府分配的集体海域渔业权,渔协承担成员渔业权的分配,日常渔业生产的管理,成员资格认定,以及市场营销活动。智利的渔民协会依据《底栖资源开发与管理区域》政策获得集体海域使用权并负责在成员内部进行分配,建立成员的非自由准入和共同管理制度,以及协会间合作。

第二,建立以渔业权为基础的准入制度。日本分别于1996年和2001年引入了总可捕量(Total Allowable Catch,TAC)制度和总许可捕捞努力量(Total allowable effort,TAE)制度。日本中央政府为目标鱼种确定总可捕量和总许可捕捞努力量,由渔协负责分配配额及成员资格。[15]智利政府将海域使用权和捕捞配额授予依法注册的渔民协会,由渔民协会开展辖区内的渔业管理以及配额在成员间的分配,以此建立了渔业的准入门槛。

第三,渔业管理的政策和制度受到法律保护。1949年日本《渔业法》颁布,该法建立了渔业权和渔业领海使用权的法律基础;同年颁布的《渔业协同组合法》建立了由渔协监管渔业权的法律基础;[6]1996年日本颁布的《海洋生物资源保护与管理法》确立了总可捕捞量和总许可捕捞努力量的在渔业管理中法律地位。[15]智利于1991年颁布的《渔业与水产养殖法》构建了底栖渔业管理的法律基础,其中涉及对底栖渔业管理中资源使用者权力的规定,1997年依法颁布的《底栖资源管理域开发区域》政策,对赋予渔民协会以海域使用权为主的专属渔业权等关键问题做了规定。

第四,关注渔民的利益,增加渔民的收益。日本渔民并不比其他国家和地区的渔民更加具有合作精神,他们选择渔业共同管理的原因是相比其他管理方式来说,共同管理能给他们带来更多的收益。同时,共同管理也增加了渔业资源在生态和经济方面的可持续性,从而保证渔民收入的可持续,可见生态可持续与渔民收益可持续的目标是一致的。智利《底栖资源管理域开发区域》政策成功地维持了底栖资源的生物可持续性,从而实现了治理渔民收入的持续稳定。《底栖资源管理域开发区域》管辖海域的资源数量、个头和单位捕捞能力的渔获物价值均高于非管理区域,同时渔民协会的通过合作销售提高渔获物的价格。

综上所述,日本和智利的沿岸渔业管理在相关法律的支持下,以渔业组织为主体,建立以渔业权为基础的准入制及配额制,增加渔民间合作减少甚至消除恶性竞争,关注渔民的利益,维护海域生态健康,进而成功实现了两国沿岸渔业的可持续发展。

(二)对我国沿岸渔业管理的启示

通过对日本和智利沿岸渔业共同管理的研究,期望对我国当前沿岸渔业管理中存在的管理效率低下,近岸渔业资源退化严重,渔业生产和渔民收入不可持续的现象带来如下启示:首先,建立沿岸渔业管理的法律基础,使管理有法可依,确保管理措施的实施效果。其次,构建沿海渔业的共同管理制度,在政府的监管下,以渔民组织(协会)为主体,增加渔民组织对于所辖海域的“主权”意识,充分发挥渔民组织在管理中的主动性和积极性,构建自下而上的渔业管理体系。第三,依法确立渔民组织的管理权责,促进渔民间合作,增强组织对渔民的服务功能,关注渔民利益,增加渔民对加入渔民组织的需求,鼓励渔民组织的成立。第四,依法建立以渔业权为基础的渔业准入制度,解决渔业资源由于非排他性和竞争性引发的过度开发和管理困境。第五,依法使用海域使用权和渔业配额等管理措施加强渔业权管理,以确保管理措施实施的有效性,维护组织成员的权益。第六,确保海域使用权的区域划分界限清晰明确,包括横向的地方与国家管辖海域的划分,以及纵向的毗邻海域的划分,同时应注意海域行政划界与生态边界的一致性。第七,构建以生态系统为基础的渔业管理系统,加强渔民组织间的合作、渔业与其他涉海行业间的合作,以及政府涉海部门间的协调合作。第八,搭建政府、渔民组织和研究机构的沟通平台,确保政府对渔业组织的指导和监管,防止由于渔业管理权下放而产生的管理失控现象,同时加强渔民组织与科研机构的合作,为渔业管理提供科学依据。

[1] Jentoft S. Fisheries co-management: Delegating government responsibility to fishermen's organizations[J].Marine Policy,1989,13(2):137-154.

[2] 管筱牧,万荣,娄小波,等.基于共同管理的渔业管理制度分析——以日本为例[J].中国渔业经济,2014,32(3):15-20.

[3] 商玉坤.日本渔业现状的探讨[J].中国渔业经济,2008,26(1):83-86.

[4] Christy, F.T. Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions[R]//FAO Fisheries Technical Papers 227, Rome:FAO,1982:10-13.

[5] Uchida, H. Makio M. Japanese coastal fishery co-management: an overview[R].Case studies in fisheries self-governance.FAO Fisheries Technical Papers 504,Rome:FAO,2008:221-229.

[6] Yamamoto, T. Development of a community-based fishery management system in Japan[J]. Marine Resource Economics,1995, 10(1): 21-34.

[7] Asada, Y., Hirasawa, Y. & Nagasaki, F. Fishery Management in Japan[R].FAO Fisheries Technical Papers 238,Rome:FAO,1983:26-30.

[8] Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). The 10th Fishery Census of Japan 1998[Z]. 2001.Tokyo.

[9] Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). The 2013 Census of Fisheries[Z].2016,Tokyo.

[10] Uchida, H.Collective Fishery Management in TURFs: The Role of Effort Coordination and Pooling Arrangements[D].University of California,Davis,2007.

[11] Aqua.Administración de recursos bentónicos:“Larga vida”a las áreas de manejo[N/OL][2015-2-10]. http://www.aqua.cl/reportajes/administracion-de-recursos-bentonicos-larga-vida-las-areas-de-manejo/#.

[12] Castilla J.C.,Gelcich S,Defeo O. Successes, lessons, and projections from experience in marine benthic invertebrate artisanal fisheries in Chile[R]. McClanahan, Castilla J.C.(eds).Fisheries Management:Progress toward sustainability, U.K: Blackwell publishing,2007:25-39.

[13] Castilla J.C.,Fernández M. Small-scale benthic fisheries in Chile: on comanagement and sustainable use of benthic invertebrates[J]. Ecological Applications,1998,8(1):124-132.

[14] Gelcich,S.,Edwards-Jones, G. & Kaiser, M.J. Heterogeneity in fishers harvesting behavior under a Territorial user rights policy[J]. Ecological Economics,2007,61: 246-254.

[15] 李聪明,慕永通.日本海洋渔业管理制度的历史变迁与特征[J].世界农业,2013,(4):65-69.