深基坑工程的变形与事故分析

普建明,顾凤鸣

(1.普洱市建设工程质量监督站,云南 普洱 665000;2.中煤科工集团武汉设计研究院有限公司,湖北 武汉 430064)

普洱某深基坑工程,在施工和开挖过程中不断出现涌水冒砂,最多一天涌水冒砂约达2 000 m3,周边地面以及建筑物沉降变形明显,且大大超过规范规定的预警值。本文以该基坑的设计方案、施工记录、变形监测数据为依据,综合分析了该深基坑工程变形和事故发生的原因,并总结经验教训,以期为类似深基坑工程提供借鉴。

1 工程概况

1.1 工程区域

基坑工程周长约为430 m,占地面积约为9 800 m2。场地内地形较平坦,地面标高介于1 309.85~1 313.20 m之间,平均高程为1 311.70 m,场地高差为3.35 m。基坑开挖深度为15.85~16.05 m。

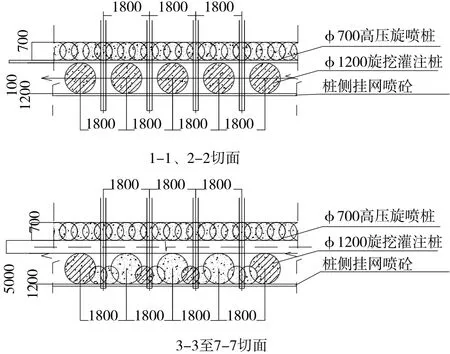

1.2 工程地质和水文地质情况

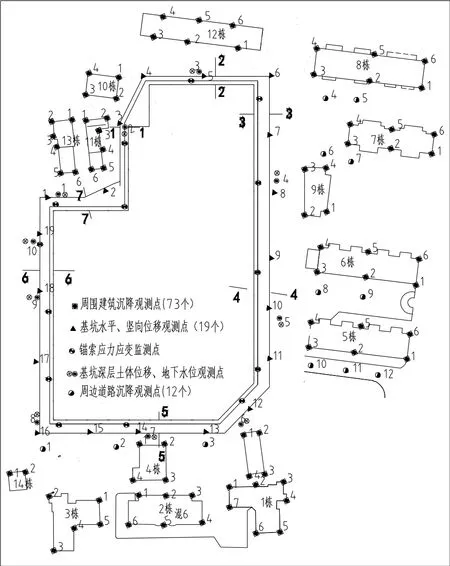

场地地层情况见表1。在场地勘探深度范围内,地下水属潜水型,弱承压水型孔隙水。主要含水层为第 ②-1层粉土、第④层粉砂。初见水位埋深在0.1~3.4 m之间,平均为1.96 m。临市政主干道,道路距基坑边线约40 m;基坑西北、西南面为2~3层住宅群;西面为2~4层住宅群,以砖结构和砖混结构为主,独立基础、满堂基础或毛石基础,基础埋深为1.5~2.5 m,紧邻用地红线;基坑南面为6栋6层住宅楼,框架结构,距基坑边线最近建筑为1栋4层砖混结构住宅,距离约为8.3 m,基坑布点如图1所示。

图1 基坑监测布点图

表1 场地地层情况/m

1.3 周边环境

基坑东面为小区住宅,有8栋7层住宅楼,框架结构,桩基础,基础埋深为9~14 m,其中有4栋住宅楼紧邻用地红线,距基坑边线20.5~36.4 m;基坑北面

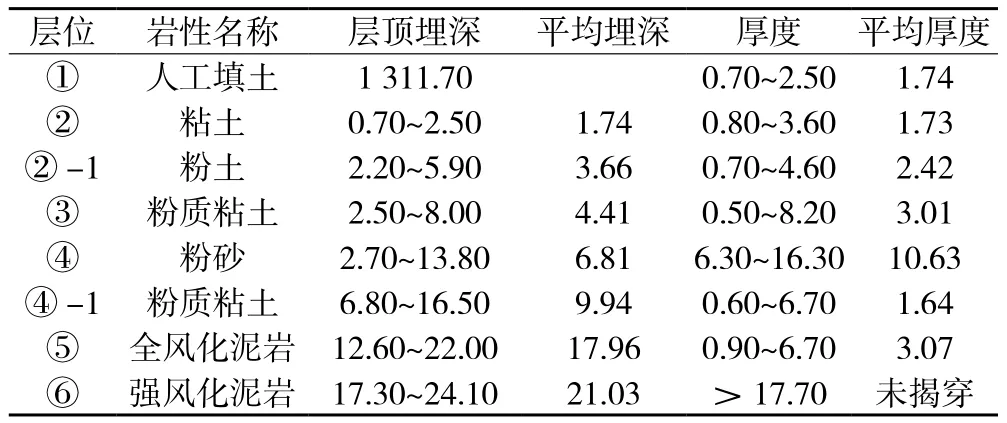

1.4 基坑支护和止排水方案

1.4.1 基坑支护方案

基坑安全等级为一级。基坑北面1-1、2-2剖面为Ф1200旋挖灌注桩+5排预应力锚索,桩长为25~26 m,桩间距和锚索横向间距为1.8 m,锚索竖向间距为3.0~3.2 m。锚索总长为25~19 m,锚固端长为13~15 m。其他部位为2~3 m的1∶1放坡+Ф1000旋挖灌注桩+4排预应力锚索,桩长为29~29.5 m,桩间距和锚索横向间距为1.6 m,锚索竖向间距为3.2 m,锚索总长为25~21 m,锚固端长为16~13 m。

1.4.2 基坑止排水方案

1-1、2-2剖面紧贴支护桩后设置一排双管高压旋喷桩止水帷幕,旋喷桩直径为700 mm,桩间距为450 mm,搭接为250 mm。1-1剖面桩长20.5 m,2-2剖面桩长21.5 m。其他部位在支护桩后3.0~5.0 m处设置一排双管高压旋喷桩止水帷幕,并在支护桩之间布设两根压旋喷桩。高压旋喷桩长为22~24 m。四周高压旋喷桩均插入第⑤层全风化泥岩,形成整体的全封闭止水帷幕。

基坑排水采用坑内明排的方式,开挖过程中随挖随排,开挖到底后在坑内四周设置16口直径、井深均为1 m的集水井。坑外四周设置13口回灌井以备水位下降过大时进行回灌(图2)。

图2 基坑支护止水剖面图

1.5 施工中基坑监测情况

施工过程中,监理单位对基坑以及周边环境的变形情况进行了详细巡视和记录。由于种种原因监测单位、监测数据并不完整,详细布点情况和监测结果见表 2、3。

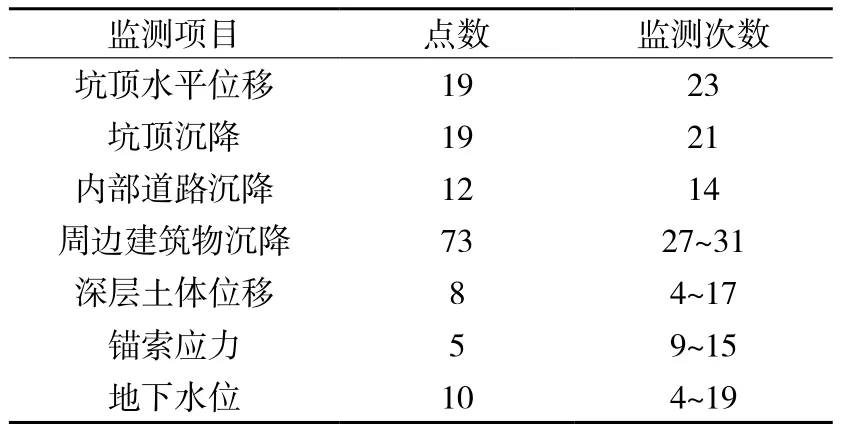

表2 变形监测点统计表

表3 监测预警值[1]和实测变形最大值/ mm

2 监测数据分析

2.1 1-1剖面数据分析

1-1剖面周边建筑物距基坑开口线只有4.6 m,基坑变形对周边建筑物影响明显,因此需严格控制基坑变形。该断面包括11栋的沉降观测点Z11-1、Z11-2,13栋的沉降观测点Z13-1、Z13-2,坡顶位移及沉降观测点K3,2号测斜孔。断面上各监测数据可相互印证,以保证所测变形的准确性。

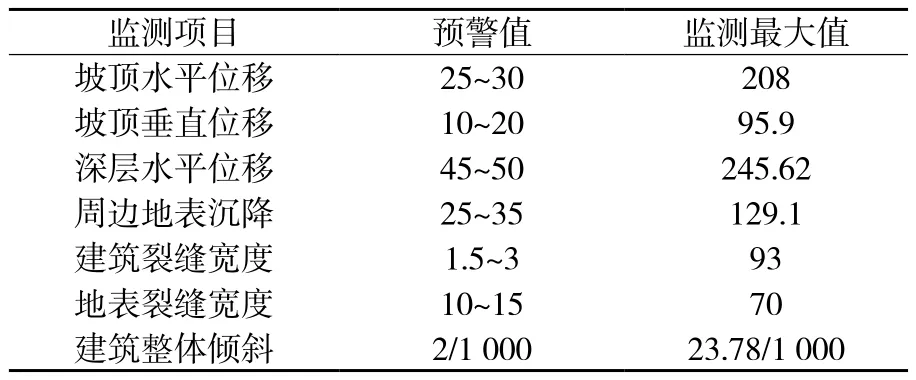

图3 K3位移-时间曲线图

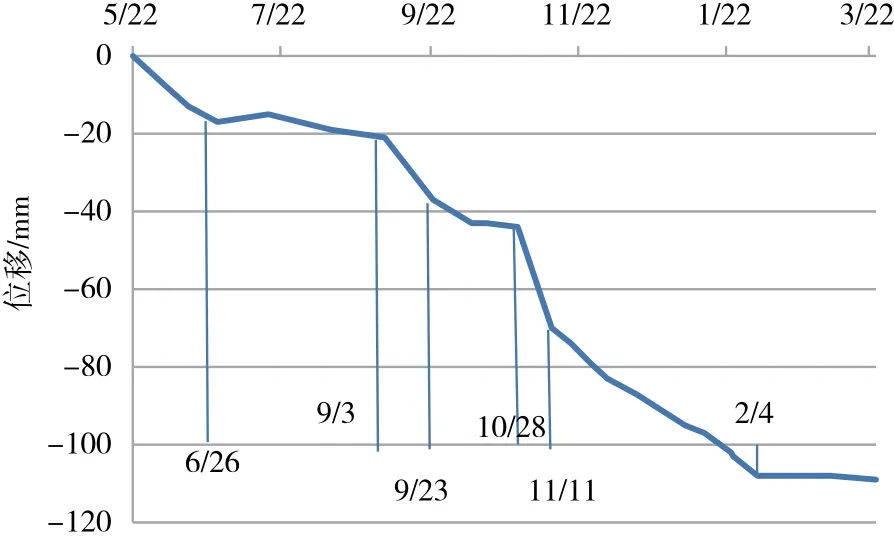

K3为坡顶位移及沉降观测点(图3),但由于高压旋喷注浆导致K3升高,不能代表基坑真实的垂直变形,因此垂直位移以距基坑最近的Z11-2(图4)对比K3位移进行分析,并以2号测斜孔为印证。水平位观监测点为K3,第一次监测时基坑已开挖4 m。由图3可以看出,变形显著时期可分4个阶段。

图4 Z11-2沉降-时间曲线图

第一阶段为5月22日~6月26日,工况为土方开挖,进行第二层锚索施工。K3位移累计值为17 mm,变形速率为 0.35~0.55 mm/d,但没有超过预警值 ;6 月 26 日 ~9月3日变形速率较小,位移仅为4 mm,累计位移为21 mm。Z11-2地表沉降累计值为16.2 mm,变形量和变形速率均未超过预警值,6月14日 ~9月4日,变形量较小,累计变形量为8.8 mm,变形速率仅为0.11 mm/d。该阶段土方开挖、锚索施工,基坑处于变形期。6月5 日 ~6 月14日锚索施工时,由于钻孔涌水冒砂,Z11-2沉降速率最大为1.04 mm/d,周边建筑物以及地表开始无明显变化,至6月22日坡顶排水沟出现裂缝。

第二阶段为9月3日 ~9月23日,工况为土方开挖至7 m左右,进行第三排锚索施工。在土方继续开挖过程中K3变形速率加大,变形量累计达到16 mm,变形速率达0.8 mm/d,超过第一阶段变形速率,至9月23日累计变形量已达37 mm,超过规范规定的预警值;9月23日 ~10月28日在土方停止开挖、锚索施工期间,变形趋缓,35 d变形量仅为7 mm,变形速率为0.2 mm/d。Z11-2在9月4日 ~9月24日土方开挖期间沉降变形达25 mm,累计沉降已达50 mm,超过规定预警值,沉降速率也达到1.25 mm/d;9月24日 ~10月28日变形速率较小,变形量为6 mm,变形速率为0.13 mm/d;9月11日 ~9月13日土方向下开挖时,水平和垂直位移明显,地面排水沟与冠梁间出现新裂缝,锚索施工时钻孔涌水冒砂比第一阶段严重;10月8日对地面裂缝进行了修补,至10月28日土方没有继续开挖,地表无明显变化。

第三阶段为10月28日 ~11月11日,工况为土方开挖至11 m左右,进行第四排锚索施工,并继续开挖至14 m深。该阶段尤其是由-11 m向-14 m开挖时,15 d变形量达到26 mm,变形速率达1.73 mm/d,累计变形量已达70 mm,已超过预警值两倍多。Z11-2在10月28日 ~11月12日的沉降量达68.3 mm,沉降速率为4.27 mm/d,累计沉降量已达124.3 mm。锚索施工时钻孔继续涌水冒砂,水压加大,基坑侧壁支护桩间也出现多处涌水冒砂,导致11月2日冠梁与排水沟交接处再次开裂,且西面地面也出现裂缝,11月4日冠梁转角处开裂。11月11日由于基坑侧壁涌水冒砂点数量以及涌出量均增大,1-1剖面地表明显下沉。

第四阶段为11月11日 ~次年2月4日,工况为土方继续开挖至基坑底。位移继续增大,但位移速率有所减小,83 d位移量为38 mm,累计位移量达到108 mm,位移速率为0.35 mm/d。Z11-2在该阶段随着涌水冒砂量的增多,变形不断加大,至2月5日85 d内沉降量为77.3 mm,沉降速率为0.91 mm/d,之后变形继续,至6月24日最后一次观测,累计变形值已达298 mm。该阶段由于钻孔内水压过大,导致第五排锚索无法施工。基坑侧壁支护桩间多处严重涌水冒砂,地面沉降明显。12月3日1-1、2-2剖面位置基坑侧壁涌水冒砂不断加大,最多一天涌水涌砂量约为2 000 m3,地面明显下沉,12月10日西侧地面已塌空,裂缝宽度不断加大,至12月4日,裂缝宽度已达54 mm。

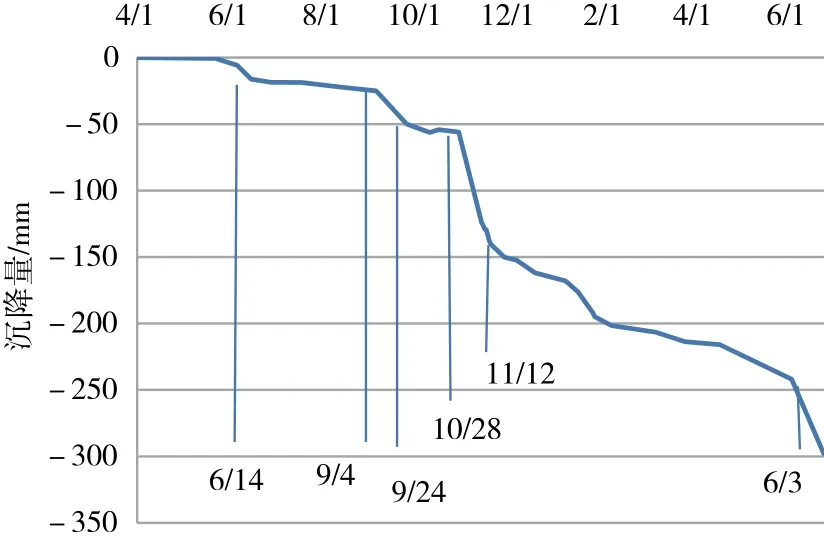

由图5可知,该断面测斜管埋设深度不够,测量次数也有限,但从仅有的观测数据看,测斜管顶部位移量和变形规律基本与位移监测点K3相符。由测斜数据看,基坑的底部也有41.86 mm的位移,接近预警值。

图5 2号孔深层位移-时间曲线图

2.2 其他变形情况

除1-1剖面外,其他各处随着基坑的不断开挖,基坑侧壁多处涌水冒砂,基坑四周地面基本都有开裂、下沉,周边的4栋、10栋、11栋、12栋、13栋下沉、开裂严重,已成危房,施工过程中不得不将开裂严重的10栋、11栋拆除。2-2、1-1剖面随着涌水冒砂量的增大,地面严重沉降空鼓,以致该处塔吊周围地面在12月4日全部塌空,塔吊基础开裂。由表4可知,各监测点沉降量和沉降差异已远远越过预警值,沉降量最大的11栋2号点累计沉降量达298 mm,与1号点的沉降差异达23.78/1 000。

表4 1-1、2-2剖面建筑物变形统计

2.3 变形规律总结

变形数据客观地反映了基坑开挖的变形规律,基坑往深部开挖时基坑变形明显,且变形值距基坑边缘越近,变形越大。正常情况下,锚索施工时变形缓慢,但在侧壁严重涌水冒砂时,基坑周边地表(包括邻近的建筑物)沉降量迅速增大,地表裂缝增大、下沉明显。

3 基坑事故分析

变形监测数据的变形值大部分超过预警值(尤其是距基坑较近的观测点),且大大超过设计计算的变形值(表5)。

利用设计方案、设计计划书、施工记录、监测数据、现场施工工况、涌水冒砂情况、变形情况等资料综合分析事故原因。

3.1 整体方案缺乏全面考虑

基坑地下水控制设计应与支护结构的设计统一考虑,由降水、排水和支护结构水平位移引起的地层变形和地表沉陷不应大于变形允许值[2]。某些支护结构的选型本身决定了帷幕将渗漏,如锚拉式支挡结构、位于水位以下的锚杆、施工钻穿帷幕必然导致渗漏[3]。另外《建筑基坑支护技术规程》中也明确说明“锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土层中”[4]。

该基坑明显没有将地下水控制与支护结构统一考虑,基坑四周设置了全封闭止水帷幕进行止水,降水采用坑内明排,坑外水位仍处于较高水平,支护结构又设计成桩锚结构。锚索施工时尽管采用套管跟进,却没有采取提前降低地下水位的措施,钻穿止水帷幕仍出现钻孔大量涌水冒砂,基坑四周地表沉降过大。

3.2 止水帷幕设计不合理

对地下水位较高,渗透性较强的地层,宜采用双排高压喷射注浆帷幕。当注浆孔深为20~30 m时,搭接宽度不应小于350 mm。该工程止水帷幕深度为20.5~24 m,搭接宽度仅为250 mm,且为单排帷幕。高压旋喷帷幕是由先后施工的截水单元相互搭接形成的,截水单元本身的质量缺陷、单元之间的搭接缺陷都将导致截水失败[3]。根据工程经验,高压旋喷桩除桩径外,最难控制的是垂直度,桩长越长垂直度越难控制,因此高压旋喷桩深过大,施工质量难以保障[5];且设计的搭接宽度不足,施工偏差导致帷幕大部分出现“开裆口”,产生大面积渗漏,地面深陷。因锚索施工和止水帷幕的“开裆口”导致基坑最多一天涌水冒砂达2 000 m3(图6)。

图6 基坑侧壁的涌水冒砂

3.3 施工过程没有严格控制质量

施工过程没有严格控制高压旋喷桩的定位、垂直度、钻进以及提钻喷浆速度。高压喷射注浆法施工的截水帷幕是由先后施工的一个截水结构单元(单根桩)相互咬合搭接形成的,每根桩施工时均存在偏差,包括桩位偏差和垂直度偏差[3]。在施工过程中除需在安全方面严格控制外,还需在技术上对定位、垂直度、喷浆提钻速度、压力等进行把控,严格按施工方案操作,管理人员要时刻检查、监督,不可掉以轻心。

3.4 应急预案落实不到位

施工单位尽管有应急预案,但落实不到位,遇到涌水冒砂问题,没有引起足够的重视,开始甚至没有采取必要措施,更没有组织勘察、设计、监理和业主对问题进行认真分析论证,最终涌水冒砂越来越严重,导致基坑周边塌陷、房屋开裂,甚至最下一排锚索因无法施工而取消。

3.5 没有做到信息化施工

基坑开挖应根据设计要求进行监测,实施动态设计和信息化施工[2]。作为信息化施工的一个重要内容,动态设计的实现依赖于系统合理的施工监测[6]。GB 50497-2009《建筑基坑工程监测规范》中明确规定大于15 m的基坑,开挖深度小于等于5 m时,监测频率为1次/2 d;开挖深度为5~10 m时,为1次/d;开挖深度大于10 m时,为2次/d;且在特殊情况(如周边地面突发较大沉降,邻近建筑严重开裂,侧壁出现管涌、渗漏或流沙等)应加密观测[1]。该基坑监测频率最大的为1次/10 d,通常是1个月才测一次,这种与规范要求严重不符的监测频率根本无法及时、准确、完整地描述基坑的变形情况,更无法将变形分析结果与动态设计计算模型预测的结果进行对比分析,也就无法做到动态设计。由于两次监测的时间间隔较大,且没有与现场施工工况相结合,监测数据不能反映变形发生的具体时间,仅能反映两次时间间隔的累计变形,无法为动态设计提供更加精确的监测数据,无法将变形与施工工况进行联合分析,无法对施工中的险情进行提前预警,从而失去了指导施工的现实意义。

4 结 语

通过对该基坑的设计、施工、监测、事故现象以及后果进行综合分析,可以得出以下经验教训:

1)基坑地下水控制设计应与支护结构设计统一考虑。当基坑四周设有止水帷幕时,应尽量避免采取锚拉结构,以保证止水帷幕的完整性;即便已采用了锚拉结构,如孔口在地下水位以下,在锚索施工时也应提前降低地下水位,避免锚索钻孔时涌水冒砂。

2)截水结构的选型和设计,需重点考虑漏水的后果、含水层的土性、地下水特性、支护结构形式、施工条件等因素。对于漏水后果严重(如建筑物、公共设施损坏等)的基坑,在利用对施工质量无十分把握的截水结构时,不宜少于2道防线[3]。施工过程中应严格按照操作规程施工,提高施工质量。

3)重视变形监测,做到信息化施工。按规范要求进行施工监测,不仅能对施工中的险情进行提前预警,而且通过比较分析监测数据和勘察、设计数据,可判断前段设计与施工的合理性,从而优化施工设计和施工组织。另外,详尽而齐全、完整的监测数据也是动态设计的基础资料和不必可少的数据。

4)对专项设计方案进行论证。对于超过一定规模的危险性较大的分部分分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证[7]。专家论证的过程也是学习当地经验的过程,同时专家组也可通过方案论证指出设计方案的不足,避免工程事故的发生。

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑基坑工程监测技术规范:GB 50497-2009[S].北京:中国计划出版社,2009:25-26

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑地基基础设计规范:GB 50007-2011[S].北京:中国建筑工业出版社,2011:113,118

[3] 刘国彬,王卫东.基坑工程手册(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑基坑支护技术规程:JGJ 120-2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012:9-10,54

[5] 陈祖煜,李广信,龚晓南,等.深基坑支护技术指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2012:374

[6] 林鸣,徐伟.深基坑工程信息化施工技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2006:17

[7] 中华人民共和国住房和城乡建设部.危险性较大的分部分项工程安全管理办法:建质(2009)87号[Z].