塔中地区良里塔格组层序格架内礁滩体发育模式研究

徐康,刘光祥,胡文瑄,罗开平,陈迎宾,宫晗凝,张方君

(1.南京大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210023;2.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126)

近年来对国内各勘探区的礁滩层序地层学特征进行了多种探索。桂中坳陷在孤立台地边缘发育生物礁滩[1];川东地区长兴组台内礁滩主要发育于高位体系域[2,3];塔里木盆地库鲁克塔格地区寒武—奥陶纪经历了两次大的海侵-海退旋回,其北区从早奥陶—晚奥陶世,发育台地边缘礁滩相[4]。塔里木盆地近年来在塔中获得了多个重大勘探突破,具有良好的勘探前景[5,6]。

奥陶纪时塔里木板块内部的几大古隆起形成雏形[7],有利于碳酸盐台地发育。塔里木板块处于南纬20°的热带-亚热带地区,奥陶纪适宜的碳酸盐台地古构造背景和古气候条件促使礁滩复合体广泛发育[8-10]。塔里木盆地中晚奥陶世碳酸盐台地生物礁滩复合体发育集中在台地边缘、台内地形转折带及台内部分区域,对塔里木盆地礁滩体的生物组成、产出地层划分及沉积环境已有一些研究[11-23],但基于层序地层格架下礁滩体的沉积特征及发育模式研究尚处于初期阶段。本文通过岩心及薄片观察,钻、测井资料解析、单、连井剖面解剖等技术手段综合分析,厘定塔中地区上奥陶统良里塔格组礁滩体的沉积发育相带展布,明确高频层序地层格架下礁滩体的发育特征和迁移规律,以期为下一步油气勘探提供地质依据。

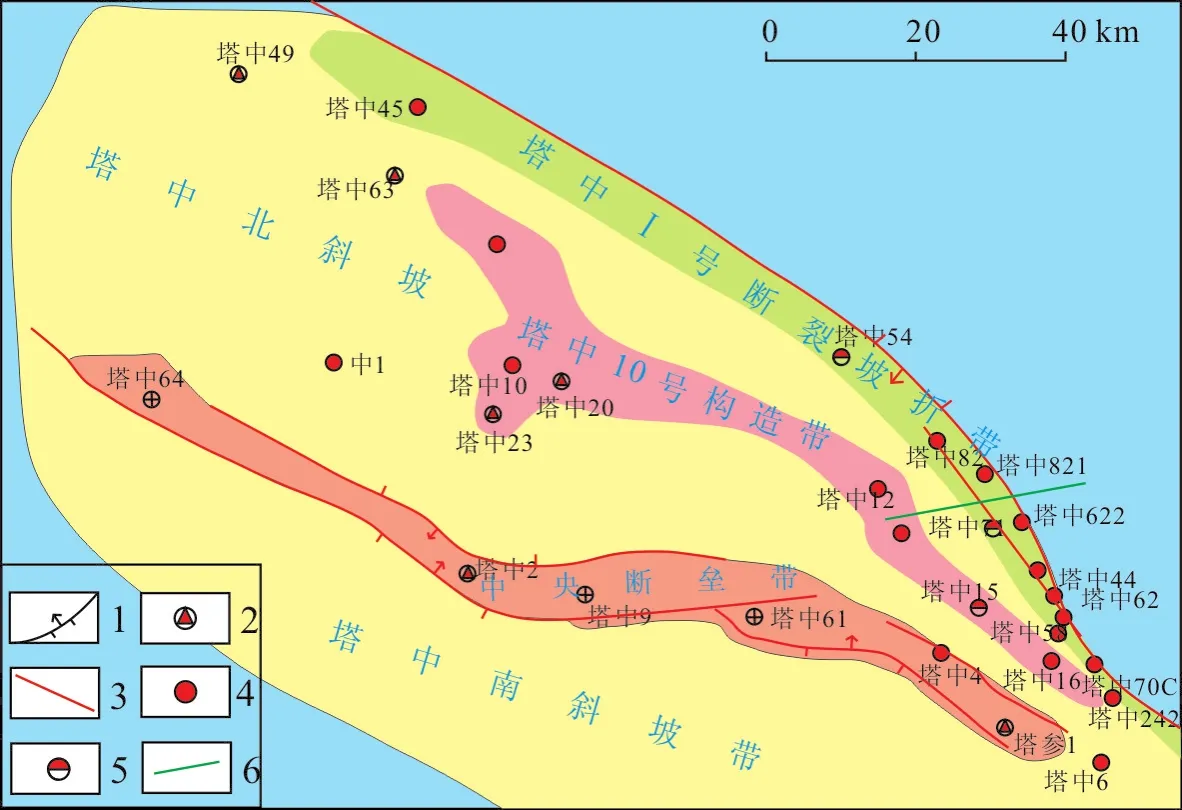

图1 研究区构造位置及井位分布图Fig.1 Structural location and well distribution in the study area1.断层;2.显示井;3.剖面1;4.工业油气井;5.低产井;6.剖面2

1 区域地质概况

本文研究区位于塔中Ⅰ号断裂带东部(图1)。晚奥陶世末期,塔中地区出现了大规模的挤压活动,良里塔格组局部抬升,遭受剥蚀。本次研究主要层段为上奥陶统良里塔格组(图2),与上覆桑塔木组呈整合接触。该组厚480~607 m,为礁、丘、滩相发育段。自上而下根据岩电特征可分为3段:泥质条带灰岩段、颗粒灰岩段、含泥灰岩段。含泥灰岩段形成于中晚奥陶世早期的碳酸盐开阔陆棚环境。颗粒灰岩段和泥质条带灰岩段形成于碳酸盐镶边陆棚环境。主要储集层为良里塔格组上部台缘礁滩相灰岩,含油气层段多为良里塔格组颗粒灰岩段。

2 礁滩体沉积相划分

研究区良里塔格组多发育碳酸盐岩台地边缘相地层,塔中Ⅰ号断裂带上塔中44、塔中62、塔中825等多口钻井均钻遇了良好的礁滩储集体。本次研究通过岩心观察、薄片鉴定等手段,依据岩性、岩石结构、沉积构造、剖面结构、古生物组合等标志,对研究区良里塔格组沉积相类型进行了划分对比。数据来源为塔里木油田,测试单位为中国地质大学(北京)实验中心。研究表明,研究区良里塔格组沉积相主要为台地边缘相(图2),可细分为生物骨架礁、灰泥丘、粒屑滩、滩(礁丘)间海等亚相及微相。沿礁的外围主要发育生屑滩、砂砾屑滩,向南砂砾屑滩逐渐相变为滩(礁)间海和灰泥丘沉积(图 3)。

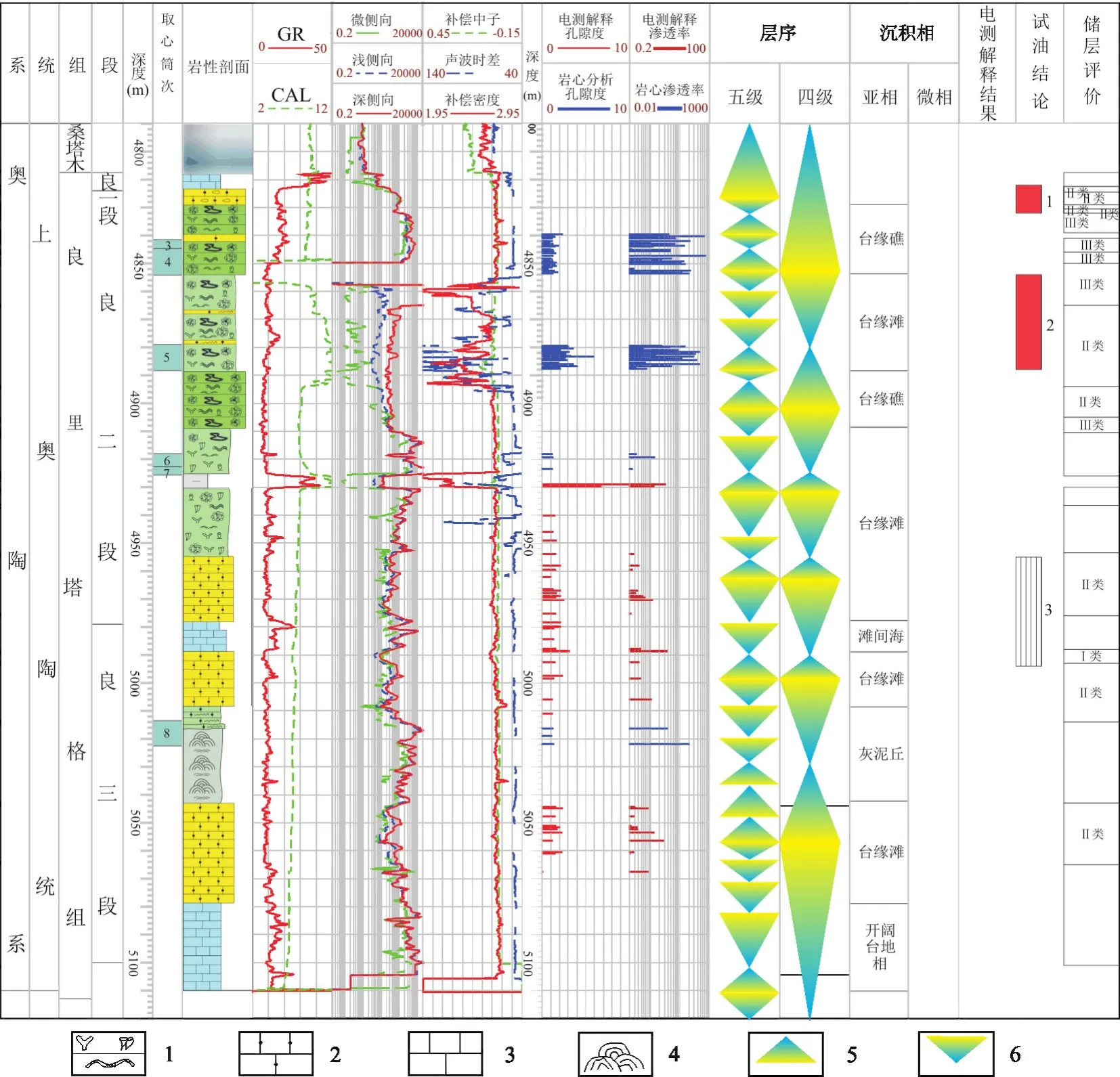

图2 研究区塔中44井综合柱状图Fig.2 Comprehensive histogram of Tazhong 44 well in study area

图3 研究区良里塔格组沉积相岩心及镜下标志Fig.3 Facies signs of Core and microscopic of lianglitage formation in the study area

3 层序格架内礁滩体发育特征

结合岩性岩相突变面、高频基准面旋回叠加转换面、同生期岩溶暴露特征和测井曲线,将良一段到良三段共划分出3个三级层序和SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5、SQ6、SQ7、SQ8共8个四级层序。SQ1 和SQ2以发育泥晶灰岩和含泥灰岩为主,解释为海侵体系域(TST);上半段测井值呈现阶梯式减小,以发育厚层颗粒灰岩和泥粒灰岩为主,解释为高位体系域(HST);SQ3仅发育TST,主要发育富含泥质条带的厚层泥质灰岩,指示碳酸盐沉积因海平面快速上升而渐趋终止。良里塔格组内部共发育8个四级层序。这些四级层序界面通常为泥粒灰岩、颗粒灰岩岩相组合向泥灰岩、泥晶灰岩岩相组合的突变,反映沉积背景由正常水退至快速水进的转变过程。四级层序的内部发育多个泥灰岩、泥粒灰岩和颗粒灰岩的岩相组合。顶部的四级层序中,岩相组合为泥灰岩和泥粒灰岩互层,且向顶部泥灰岩厚度变大,反映台地向上淹没的沉积演变过程。

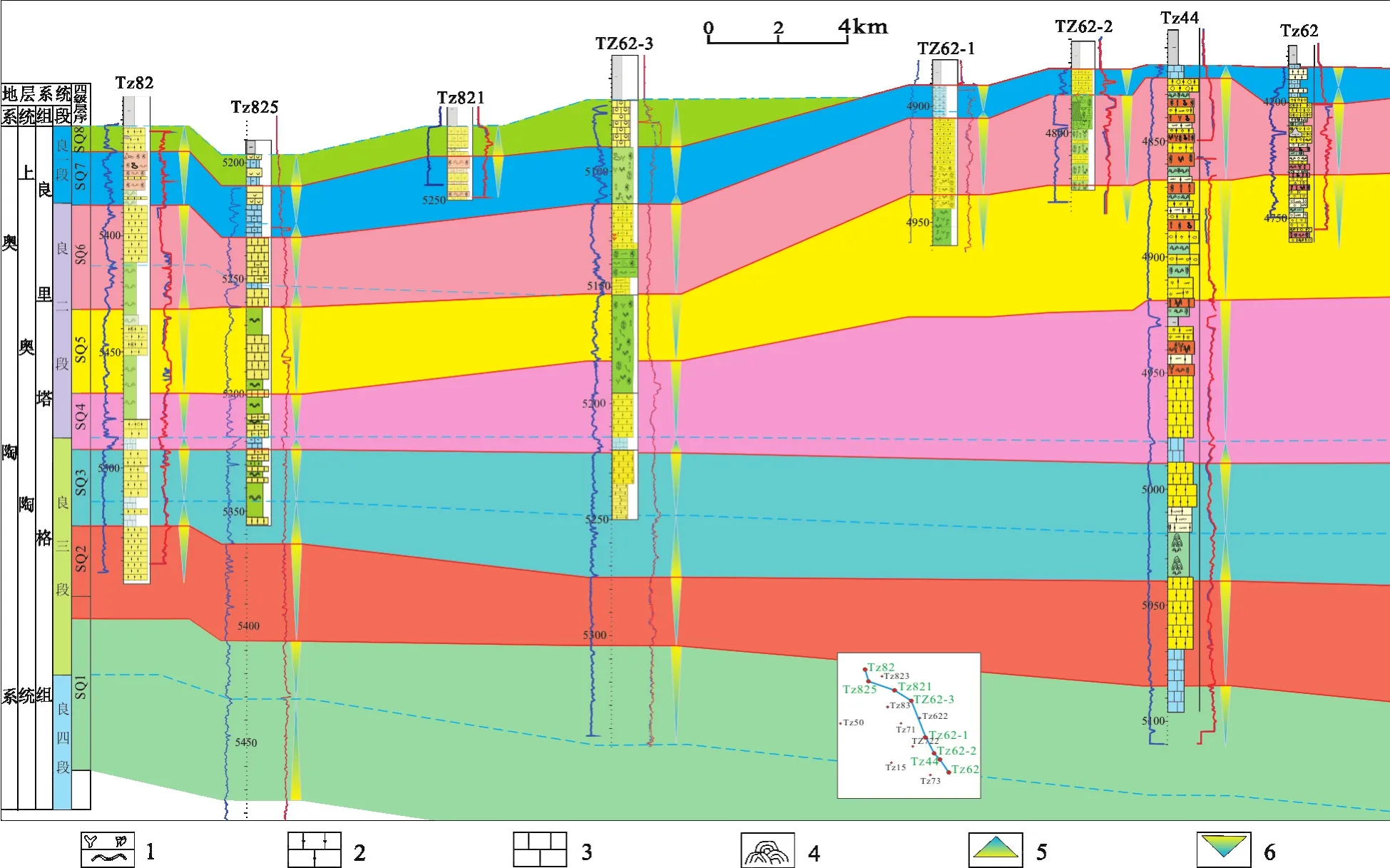

图4 塔中82井-塔中62井连井剖面Fig.4 Sequence stratigraphic framework of continuous well of TZ82-TZ242(图例同图2)

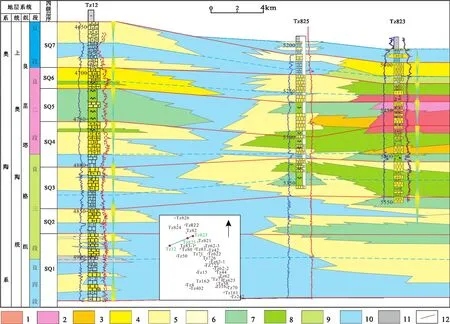

图5 塔中12井-塔中823井连井剖面Fig.5 Sequence stratigraphic framework of continuous well of TZ12-TZ823

通过连井剖面可见:SQ1、SQ2、SQ3层序处于高位体系域初期(图4,5),SQ4、SQ5、SQ6层序处于高位体系域。该时期沉积古地貌差异较小。中段塔中62-3井往南,显示出从台缘内带洼地分别向台缘外带和台缘内带往南高地方向变厚。SQ7、SQ8层序位于水进体系域初期,但受后期抬升剥蚀,分布及厚度极不稳定。SQ7、SQ8层序在塔中82井区发育较全,从西往东至塔中62井区缺失SQ8层序,到塔中24井区SQ7、SQ8层序全缺失。NS向上,SQ7层序在62井区往南逐渐缺失,在塔中82井区往南逐渐增厚,SQ8在塔中82井区往南逐渐缺失。

SQ1、SQ2、SQ3层序中主要发育灰泥丘、粒屑滩和滩间海亚相。SQ4、SQ5、SQ6层序中82井区主要发育灰泥丘和粒屑滩亚相,以塔中821井为界往东主要发育礁滩复合体和粒屑滩亚相,尤其是塔中62-3到塔中44井、塔中70C到塔中242井为礁滩的主体部位,厚约115 m,向两边过渡为礁坪和礁翼。SQ4层序下部发育一套滩间海和粒屑滩沉积,横向分布稳定,平面分布广,厚度变化较大,成为该区层序和沉积相对比最重要的标志层。SQ7、SQ8层序中礁滩往塔中82井区迁移,反应了海进体系域初期塔中82井区的相对高古地理背景。有利的储层段多与四级层序界面有关。在这些界面附近应为早期淡水成岩透镜体发育的层位,同时岩溶作用可能使以颗粒滩为主的层序中,储层发育更好。连井对比反映出研究区东部比西部具更高的碳酸盐生长率,生物礁和颗粒滩的发育更优。因此,在海平面下降的背景下更易形成优质储层。

4 礁滩体发育迁移模式

在高频层序格架中,微地貌和高频海平面变化控制可容纳空间的变化。海平面保持稳定时,礁体会沿斜坡方向向海推进;海平面缓慢上升时,礁体基本上垂向生长,发育生物骨架礁丘、灰泥丘和礁(丘)间沉积,也可向海岸方向退积;海平面迅速上升时,礁体基本停止生长;海平面缓慢下降时,礁体向海方向进积或向台缘内带的低洼地带迁移。沉积相带展布受断裂和次级构造沉降速度控制,并随着海平面的变化而迁移。短暂的构造稳定期和适度的海平面上升是礁的主要生长期,礁滩体的发育往往与高位期相伴。良里塔格组内礁滩也主要发育在高位体系域中,其迁移模式可归纳为在海平面上升的大背景下,一个高位域内礁滩迁移叠加,在台缘生物礁属于并进型礁体,而在台内缓坡则发育向台缘高处迁移的生物礁,基本受四级层序格架控制。

5 结论

(1)研究区良里塔格组沉积相主要为台地边缘相,可进一步细分为生物骨架礁、灰泥丘、粒屑滩、滩(礁丘)间海等亚相及微相。沿礁的外围主要发育生屑滩、砂砾屑滩,向南砂砾屑滩逐渐相变为滩(礁)间海和灰泥丘沉积。

(2)研究区良里塔格组可划分为3个三级层序和8个四级层序。礁滩体发育明显受高频层序地层格架控制。SQ1、SQ2、SQ3层序处于高位体系域初期,主要发育灰泥丘和粒屑滩及其复合体。SQ4、SQ5、SQ6层序处于高位体系域,普遍发育高能环境礁滩相沉积。SQ7、SQ8层序处于水进体系域初期,礁滩相往西段较高处迁移,主要发育滩间海。

(3)在高频层序格架中,微地貌和高频海平面变化旋回控制了可容纳空间的变化。短暂的构造稳定期和适度的海平面上升是礁的主要生长期,礁滩体的发育往往与高位期相伴。良里塔格组内礁滩主要发育在高位体系域中,在四级层序格架控制下由台内缓坡向台缘高处迁移。研究区东部比西部具有更高的碳酸盐生长率,生物礁和颗粒滩的发育更优,在海平面下降的背景下更易形成优质储层。

[1]胡东风,李宇平,段金宝,等.桂中地区泥盆纪碳酸盐岩沉积特征与孤立台地礁滩演化[J].岩石学报,2017,33(4):1135-1147.

[2]黎荣,胡忠贵,张航,等.川东卧龙河-洋渡溪区带长兴组台内礁滩沉积格局及有利储集体展布[J].沉积学报,2016,34(5):973-982.

[3]左洺滔,胡忠贵,孟令涛,等.城口-鄂西海槽西侧长兴组沉积相特征及其展布规律[J].科学技术与工程,2017,17(8):140-148.

[4]石开波,蒋启财,刘波,等.塔里木盆地东北缘库鲁克塔格地区寒武纪—奥陶纪沉积特征及演化[J].岩石学报,2017,33(4):1204-1220.

[5]高达,林畅松,胡明毅,等.利用自然伽马能谱测井识别碳酸盐岩高频层序——以塔里木盆地塔中地区T1井良里塔格组为例[J].沉积学报,2016,34(4):707-715.

[6]徐向华,周庆凡,张玲.塔里木盆地油气储量及其分布特征[J].石油与天然气地质,2004,25(3):300-303.

[7]贾承造,魏国齐,等.盆地构造演化与区域构造地质[M].北京:石油工业出版社,1995.

[8]方大钧,沈忠悦.塔里木地块各时代视磁极及板块漂移[J].浙江大学学报(理学版),2001,28(1):100-106.

[9]陈景山,王振宇,代宗仰,等.塔中地区中上奥陶统台地镶边体系分析[J].古地理学报,1999,1(2):8-17.

[10]李宇平,李新生,周翼,等.塔中地区中、上奥陶统沉积特征及沉积演化史[J].新疆石油地质,2000,21(3):204-207.

[11]何远碧,王振宇,陈景山,等.塔里木盆地寒武—奥陶纪生物组合和生物相[J].新疆石油地质,1995,16(2):114-122.

[12]顾家裕,方辉,蒋凌志.塔里木盆地奥陶系生物礁的发现及其意义[J].石油勘探与开发,2001,28(4):1-3.

[13]胡明毅,朱忠德,贺萍,等.轮南-巴楚地区奥陶系生物礁储层特征[J].石油与天然气地质,2002,23(2):179-52.

[14]何幼斌,张兴阳,戴福贵,等.塔中I号断裂带中奥陶统灰岩储层特征[J].江汉石油学院学报,1999,21(3):7-20.

[15]张涛,闺相宾,王恕一,等.塔河油田奥陶系一间房组礁滩相溶蚀孔隙型储层特征与成因[J].石油与天然气地质,2004,25(4):462-464.

[16]杨海军,李勇,刘胜,等.塔中地区中、上奥陶统划分对比的主要认识[J].新疆石油地质,2000,21(3):205-212.

[17]刘胜,杨海军,李新生,等.塔中地区早奥陶陶世沉积特征及沉积演化分析[J].新疆石油地质,2000,21(1):54-57.

[18]张振生,李明杰,刘社平.塔中低凸起的形成和演化[J].石油勘探与开发,2002,29(l):25-31.

[19]肖传桃,刘岭山,罗传容,等.塔里木盆地轮南地区奥陶纪生物礁古生态特征[J].新疆石油地质,1995,16(1):38-42.

[20]吴亚生,范嘉松.钙质海绵之古生态[J].古生物学报,2000,39(4):544-547.

[21]嗣敏,吕修祥.塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层特征及其油气意义[J].西安石油大学学报(自然科学版),2004,19(4):72-76.

[22]闫相宾,李铁军,张涛,等.塔中与塔河地区奥陶系岩溶储层形成条件的差异[J].石油与天然气地质,2005,26(2):202-207.

[23]邬光辉,李启明,张宝收,等.塔中Ⅰ号断裂坡折带构造特征及勘探领域[J].石油学报,2005,26(1):27-30.