印江县汛期短时强降水时空分布特征及“三个叫应”服务

代瑞华,方启云

(贵州省印江土家族苗族自治县气象局,贵州 印江 555200)

1 引言

印江县地处武陵山腹地,地理位置为108°17′~108°48 E′,27°35′~28°28′ N之间。地形地貌复杂,东部的梵净山地区,平均海拔大于1 600 m,地形切割强烈、相对高差大、坡度较陡,为中高山地形,以侵蚀地貌为主;中东部梵净山前缘地带海拔1 000~1 600 m,坡度陡缓不等,为低中山地形,以岩溶地貌、河流冲刷堆积地貌和侵蚀地貌为主;中部、西南部、南部地带海拔800~1 000 m为中低山地形,以岩溶地貌、侵蚀地貌和河流冲刷地貌为主;境内海拔在700~800 m一带,相对高差200~300 m,坡度较小,为低山地形。由于西风带系统、西太平洋副热带高压和青藏高压影响,加上复杂的地形及非均一下垫面,气候差异大,“十里不同天”,降水时空分布极不均匀,每年暴雨天气过程多,同时大多数暴雨过程,包含短时强降水过程,短时强降水造成局地洪涝,地质灾害增多,严重危及人民群众生命财产安全和城市的正常运行。例如:①2014年7月14—17日,印江县发生大范围的持续性强降水天气过程,累积降水量超过500 mm有1个镇(朗溪574.3 mm),400~500 mm的乡镇4个,300~400 mm的4个,其中有6个乡镇因为通讯故障,缺降水资料,但也在暴雨以上等级,最大小时雨强为47.4 mm,极大的雨强导致山洪暴发,进而引发了木黄镇革底村的山体滑坡地质灾害(17 日 04 时),地灾使4个村民组139户824人严重受灾,3人被困。据统计,此次大暴雨导致全县17个乡镇(包括城区)约38.87万人不同程度受灾,直接经济损失约6.2亿元。②2016年7月19日夜间到20日早上印江县普降暴雨到大暴雨,局地特大暴雨:特大暴雨1站(缠溪218.2 mm),大暴雨23站,暴雨7站,最大小时雨强为朗溪的59.8 mm。此次暴雨导致 17个乡镇(包括城区)128 874人受灾,紧急转移安置人口12 844人,死亡8人,失联1人,伤14人,直接经济损失约达56 198.54万元。

随着全球变暖,在极端天气事件频繁出现的背景下,研究短时强降水特征及预报服务具有重要意义。目前,许多气象学者利用逐时降水数据,对不同地区的时空分布特征及相关物理特征进行了研究[1-6];卢瑞荆[6]利用75个台站逐日降水资料,研究了48a来,贵州省暴雨的时空分布、演变特征和年降水量的长期演变趋势;彭芳[7]等人利用贵州区域84测站逐小时降水量资料,研究表明贵州短时强降水有明显的地域分布特征,月份分布特征差异大,日特征显著;杨群[8-9]等对铜仁暴雨特征进行分析研究。但对印江的短时强降水研究却很少,只有喻义军[10]等人利用2010—2014年共5 a贵州省印江县17个自动站观测资料分析了印江县暴雨时空分布特征,因此本文在前人研究的基础上,想得到印江县汛期短时强降水时空分布特征,进而指导印江的“三个叫应”服务,为县级气象服务提供参考依据。所谓“三个叫应”:即各级气象部门相关人员通过电话向政府领导、相关责任单位和强降水发生地的乡镇、村等应急责任人,联络员、气象信息员等报告降雨情况。周继先[11]等人实践论证了这是防灾减灾最有效快捷的渠道,为减少人员伤亡争取了时间。卞赟[12]等人已经客观报道了“三个叫应”服务已经在多个县气象局取得了巨大的经济效益和社会效益。

2 资料与方法

本文短时强降水采用的是中央气象台定义的1 h降水量≥20 mm的降水记为短时强降水,1天中同一个站多次出现,累加统计。本文选用印江县气象观测站1983—2016年和区域内16个自动气象观测站2011—2016年汛期(4—9月)逐时降水观测资料,采用相关对比分析、汇总归类等统计方法来分析印江短时强降水时空分布特征。

在做“三个叫应”的气象服务探索时,采用查看典型案例分析,优秀服务总结和新闻报道,然后结合本地实况和气象服务经验提炼总结。

3 汛期短时强降水时空分布特征

3.1 县中心城区汛期短时强降水特征

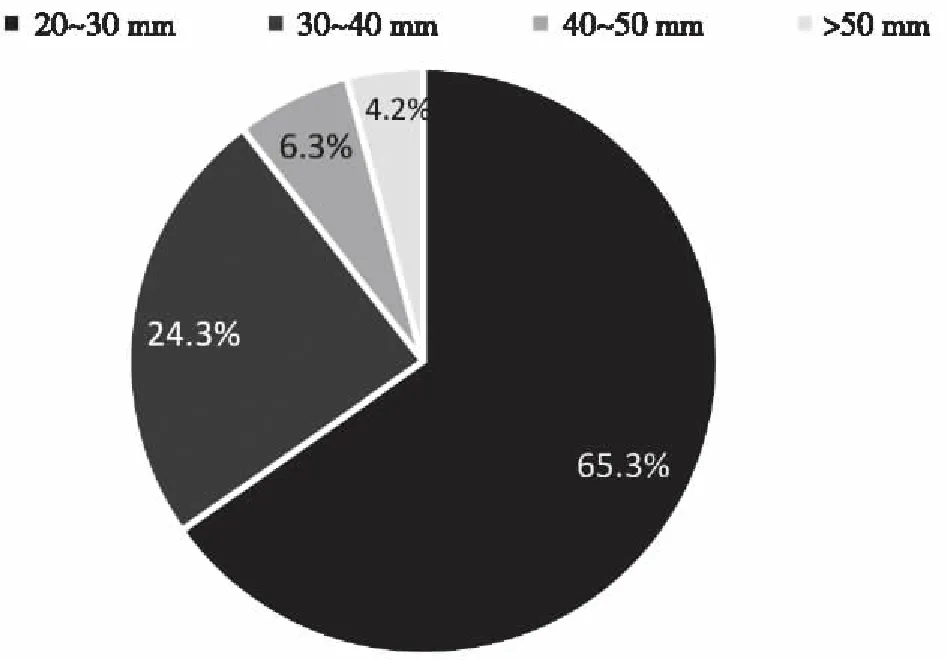

图1 1983—2016县中心城区汛期短时强降水量级表Fig.1 1983—2016 short term heavy precipitation scale in central urban area during flood season

3.1.1 县中心城区汛期短时强降水强度特征 近34 a,县中心城区1 h雨强平均29.0 mm/h,以20~30 mm的量级为主,占65.3%;最少为>50 mm量级,占4.2%(图1);最大1 h雨强出现在2004年6月23日08时(60.5 mm),其次为1985年5月26日06时的57.3 mm。1 h雨强年极值出现在4—8月,以5月为最多,34 a中出现10次,占29%;其次为6月; 7月最少,为4次。

在对暴雨的贡献上,近34 a,66.7%的暴雨日有短时强降水的发生,43.8%的短时强降水日可能出现暴雨。

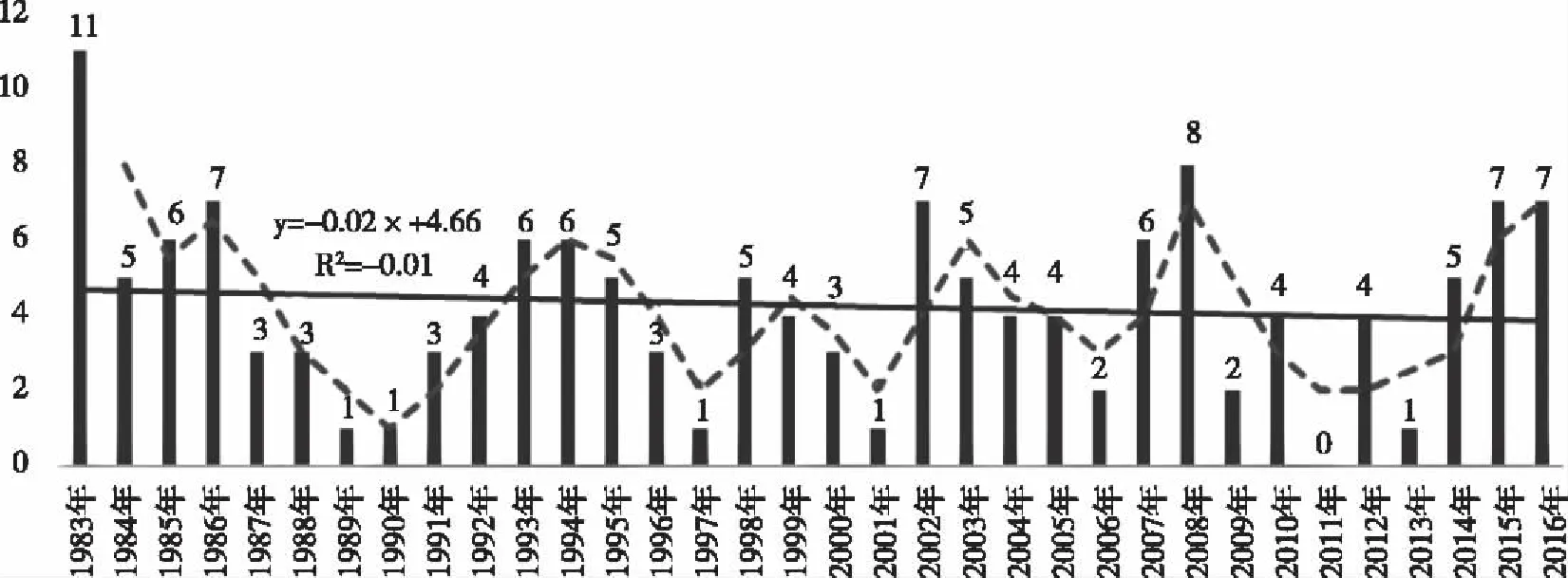

3.1.2 县中心城区汛期短时强降水年际变化 近34 a,县中心城区汛期短时强降水次数平均为4.2次/a,1983年最多,达11次,2011年没有短时强降水事件发生。从图2得到,县中心城区汛期短时强降水年累积次数的年变化趋势微弱,呈减少趋势,但拟合程度差,可忽略,存在波动式变化规律: 1983—1991年,呈减少趋势,其中1986—1987年有微弱的增加;接着呈增加趋势,到1994年达极高值,接着下降再增加,即按着不定周期的“下降再增加”的波动持续变化着。

图2 1983—2016年县中心城区汛期短时强降水年累积次数及趋势线Fig. 2 1983—2016 the cumulative number and trend line of short-term heavy rainfall in the flood season of the Central District of the county

3.1.3 县中心城区汛期短时强降水月分布特征 近34 a,县中心城区汛期短时强降水最早出现在4月13日,最晚出现在9月24日。如图3,汛期短时强降水集中并均匀分布在5—8月,共占总数的86.1%,4月和9月比较少且相同,为7.0%。

图3 1983—2016年县中心城区汛期逐月短时强降水总次数分布图Fig. 3 The total number of precipitation in the flood season in thecentral urban area of the county in 1983—2016

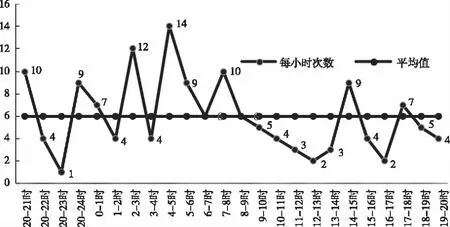

3.1.4 县中心城区短时强降水的日变化特征 图4得到:县中心城区汛期短时强降水集中在夜间,21时是短时强降水的高发期;接着有所减弱,23时有短暂的停歇后再次逐渐增多,02—03时达到峰值,接着减少,然后在04—05时达到极大值,接着减弱后增强,到07—08时再次达到峰值;白天短时强降水次数少且集中在午后14—15时。

月份统计数据来看(表略):4月,短时强降水少:主要出现在08—09时、其次为23—02时和04—06时;5月,主要在04—08时,其次为20—22时;6月,集中分布在4个时段:01—05时、07—11时、13—16时和17—21,以01—05时为最多;7月,集中在04—12时,13—20时发生短时强降水的次数很少,只占16.7%,主要时段在04—08时,其次为01时前后;8月,集中在午后到24—01时;9月,主要出现在02—05时和00时。即: 4月次数少且零散分布;5月集中在04—08时;6月,白天和夜间出现比例相当,每隔3~4 h,暂停1~2 h;7月,午后到凌晨短时强降水次数少,其余时段均匀分布;8月,集中在午后到凌晨;9月次数少集中在夜间。

3.2 区域汛期短时强降水特征

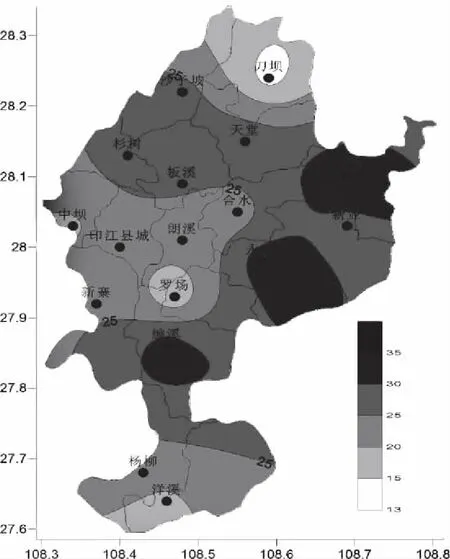

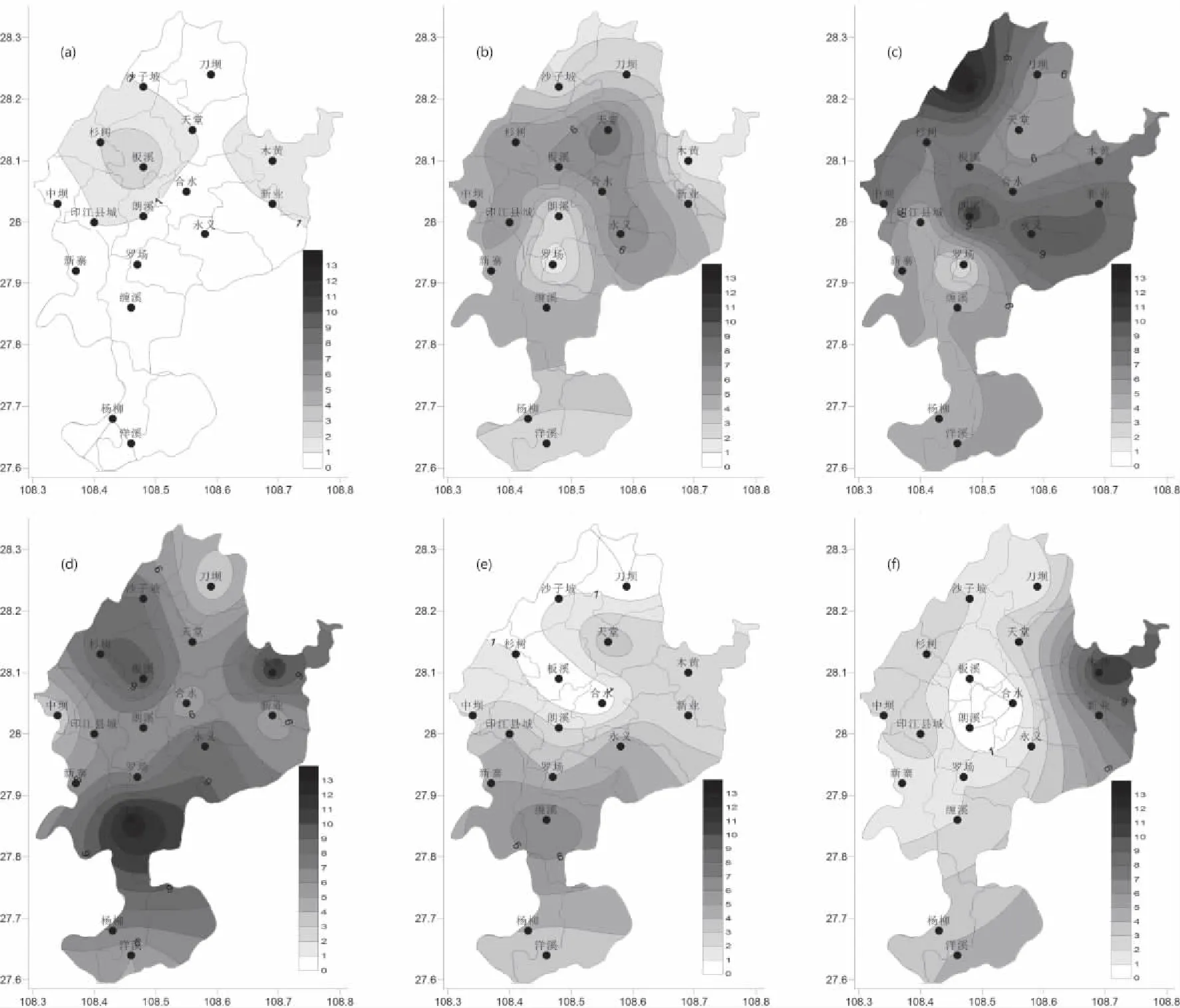

3.2.1 区域汛期短时强降水空间分布特征 近6 a,区域汛期短时强降水极大值出现在洋溪(2014年6月4日22—23时),为80.4 mm,其次是永义的70.4 mm(2014年6月2日10—11时),平均次数在2.2次/a(刀坝)~5.8次/ a(木黄)之间。图5显示:中东部是高值区,包含3个强降水中心:分别为木黄、永义和朗溪;北部、南部和中西部为低值区,包含4个弱降水中心:分别为刀坝、罗场、中坝和洋溪。这种分布特征固然与天气系统的强度、位置和大气的状态有关,但与地形也有非常密切的关系。印江地形地貌:东高西低,东南向北西倾斜,低层偏南暖湿气流北上碰到山体阻挡被迫抬升,加强了上升运动,有利于降水量的增加,从而增加了印江东部的木黄,永义和缠溪的短时强降水的量级和次数。

图4 1983—2016年县中心城区汛期逐时短时强降水总次数统计图Fig.4 Total number of short-term strong precipitation in the flood season of the central urban area of the county in 1983—2016

图5 2011—2016年4—9月17个站短时强降水年总次数空间分布图Fig. 5 The spatial distribution map of the total number of annual precipitation years from April to September 2016

3.2.2 区域汛期短时强降水月分布特征 近6 a,17个站汛期短时强降水最早出现在4月4日,最晚出现在9月28日。4—9月17个站逐月短时强降水总次数分布类似正态分布(图6):短时强降水集中在6月和7月,2个月比例相当,共占57%,最少为4月,占3%。

图6 2011—2016年4—9月17个站逐月短时强降水总次数分布Fig.6 2011—17 the total number of precipitation in the period from April to September 2016

图7显示,近6 a,4月仅在西北部的以板溪为中心的8个站和东北部的木黄、新业有短时强降水的发生,最多为板溪的2次,其余均为1次;5月,短时强降水次数增多,平均在0.17次/a(木黄)~1.33次/a(天堂)之间,集中在县城—杉树—板溪—天堂—合水—永义一带;6月,次数明显增多,平均在0.33次/a(罗场)~2.17次/a(沙子坡)之间。在西北部和中部各有1个高值区:西北部强降水中心位于沙子坡,中部位于合水—朗溪—永义一带(沙子坡的13次为最多);7月,次数较6月略增多,平均在0.50次/a(中坝)~2.17次/a(缠溪)之间。东部的木黄和中南部的缠溪为高值中心;8月,次数减少,虽然缠溪短时强降水中心维持,但次数减少为7次,平均为1.17次/a,同时西北部没有短时强降水事件的发生;9月,木黄、新业一带再次成为强中心,分别为11次(1.83次/a)和7次(1.17次/a),但板溪、合水和朗溪一带没有短时强降水事件的发生。这种分布特征与天气系统的强度、位置和大气的状态有关,彭芳[7]等研究表明:4月,滇黔静止锋是影响贵州的主要天气系统,位置偏北偏东,对印江影响不大,所以印江虽有短时强降水事件的发生,但次数相对较少;5月,印度季风爆发,印缅低槽建立,短时强降水事件增多,范围扩大;6月,副热带高压西进北跳,脊线平均稳定在0°N左右,短时强降水事件增多,加上地形的影响,分布极为不均,出现强中心;7月,随着副高的继续北跳,短时强降水事件继续增多;8月,副高脊线稳定在在25°~30°N附件,印江进入少雨时段;9月,副高东退减弱,降水减弱,但木黄一带短时强降水次数却增多,可能与地形有关。

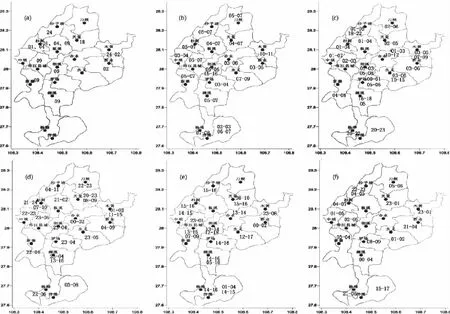

3.2.3 区域汛期短时强降水日分布特征 近6 a,不同区域短时强降水的日变化也存在差异(图8):短时强降水集中在夜间,占65%,集中时段为23—09时,即23时进入易发时段,并持续增长,04—05时有所减弱,05—06时再次增加并达到极值,接着减弱或停止,白天短时强降水集中在15—16时。

从月份上分析(图9):4月,集中时段最先开始于沙子坡的23—24开始,强中心随时间向东南移动,杉树、板溪等出现在00—01时,木黄、新业出现在01—02时,县城、朗溪、新寨、缠溪等短时强降水集中在09时;5月,短时强降水集中在后半夜—早晨(03—08时)。中坝—县城—板溪—天堂—合水—新业一带最先开始于03—04时,比其东部和西部乡镇早1 h;木黄开始时段最晚,为10—11时;6月,西部边界乡镇集中时段开始于01时(持续到第二天04—07时),接着向东南方向推迟,到木黄—新业—永义一带为03时,到中部的朗溪、新寨、罗场、缠溪位04—05时;而南部杨柳、洋溪则集中在20—23时;7月,相对6月,开始时段提前,集中在20—23时的站次比例比较多,达71%;8月,集中时段推迟到午后,只有县城、新业和木黄保持在夜间23—04时;9月,集中期再次出现在夜间(22—06时)。

图7 2011—2016年4—9月17个站短时强降水月累积次数空间分布图(a)4月;(b)5月;(c)6月;(d)7月;(e)8月;(f)9月Fig.7 Spatial distribution map (a) of the cumulative number of time of short-term strong precipitation in the period from 2011—2016 to 17in September 2016 (a); (b) may; (c) June; (d) July; (e) August; (f) September

图8 2011—2016年4—9月17个站点短时强降水逐时次数统计图Fig.8 2011-2016, 4-9 months, time - by - time statistics of short-time heavy rainfall at 17 sites in 17 sites

图9 2011—2016年4—9月17个站点短时强降水发生最多时段空间分布图(a)4月;(b)5月;(c)6月;(d)7月;(e)8月;(f)9月Fig.9 2011—2016 years, 4—9 months, 17 sites, short time heavy rainfall occurred at most time interval spatial distribution map (a) April, (b) May; (c) June; (d) July; (E) August; (f) September.

4 针对短时强降水的“三个叫应”气象服务

近年来,在针对短时强降水气象服务,印江县气象局效益显著,得到社会的肯定。但有困难存在:一是短时强降水突发性强,预报难度大,准确率不高,尤其是地形地貌复杂的山区;二是县局人少,预报专业人才更少;三是对地灾点的认识不够。面对这些,结合上面研究结论,探索如何开展印江县本地化“三个叫应”气象服务就非常有必要了。

4.1 密切监视天气变化,突出重点

当预报有强降水或正在发生强降水时,要充分利用我们的雷达系统,短临系统,空间上密切关注短时强降水的高发区(印江县中东部),紧盯监视木黄、永义和朗溪的雨情信息。月份上,重点关注6月和7月,各月也有自己的关注重点:4月,板溪和木黄周围;5月,县城—杉树—板溪—天堂—合水—永义一带;6月,西北部和合水—朗溪—永义一带;7月缠溪、木黄和杉树周围的区域,8月,以缠溪为中心的区域,9月再次回到木黄周围的区域。而对于中心城区,时间战线比较长:整个汛期都不能放松警惕。

4.2 合理安排预报服务人员

由于印江多夜雨,可以把有限的业务人员多分配些用于夜间的值守,同时夜班人员可根据强降水集中时段,合理安排休息时间,做到服务有张有弛。

4.3 细化“三个叫应”标准

上面研究表明短时强降水时空分布不均,再加上地形地貌、生态条件、人口密度等因素,决定了“三个叫应”不能采用“一刀切”的标准。即便在同一县域,不同区域的致灾雨量阀值也不尽相同。

总体思路:①有站点1 h雨量达50 mm及以上且降雨可能持续时,叫应降水发生地乡镇政府;②辖区内有站点3 h雨量达100 mm及以上时:叫应乡镇政府、行政村应急责任人、联络员、气象信息员短信,视情况向政府分管领导报告;③辖区内有站点6 h雨量达150 mm及以上有可能导致较大灾害时:叫应本县相关责任单位及降水发生地乡镇政府、行政村应急责任人、联络员、气象信息员,向政府分管领导报告,紧急情况向政府主要领导报告。

4.3.1 放眼中心城区,突出重点 中心城区位置低,且人口密集,易涝部位有:峨江路(审计局门口)、创业一条街、邮政局环形天桥处、甲山廉租房处、原柏香林车站十字路口处,黔江新城处。当这些地方出现30 mm/h的短时强降水时,值班人员就要开展叫应工作;当出现50 mm/h的短时强降水时,全城都要关注,易涝部位是重点。

4.3.2 紧盯流域沿河村寨、集镇及地势低洼处 位于大江河流域且处于短时强降水的高发区的站点(木黄、紫薇、团龙、新业、合水、香树坪、坪楼、朗溪、白腊湾、大尧等)和位于小江河流域且处于短时强降水的高发区站点(杨柳、桶溪、米溪水库、板溪、凯塘、团龙、紫薇和江口县的护国寺、梵净山等),要视情况加密雨情报告频次,提醒防范暴雨山洪地质灾害。

4.4 全天侯监测地灾点,以日累积降水量作为叫应标准

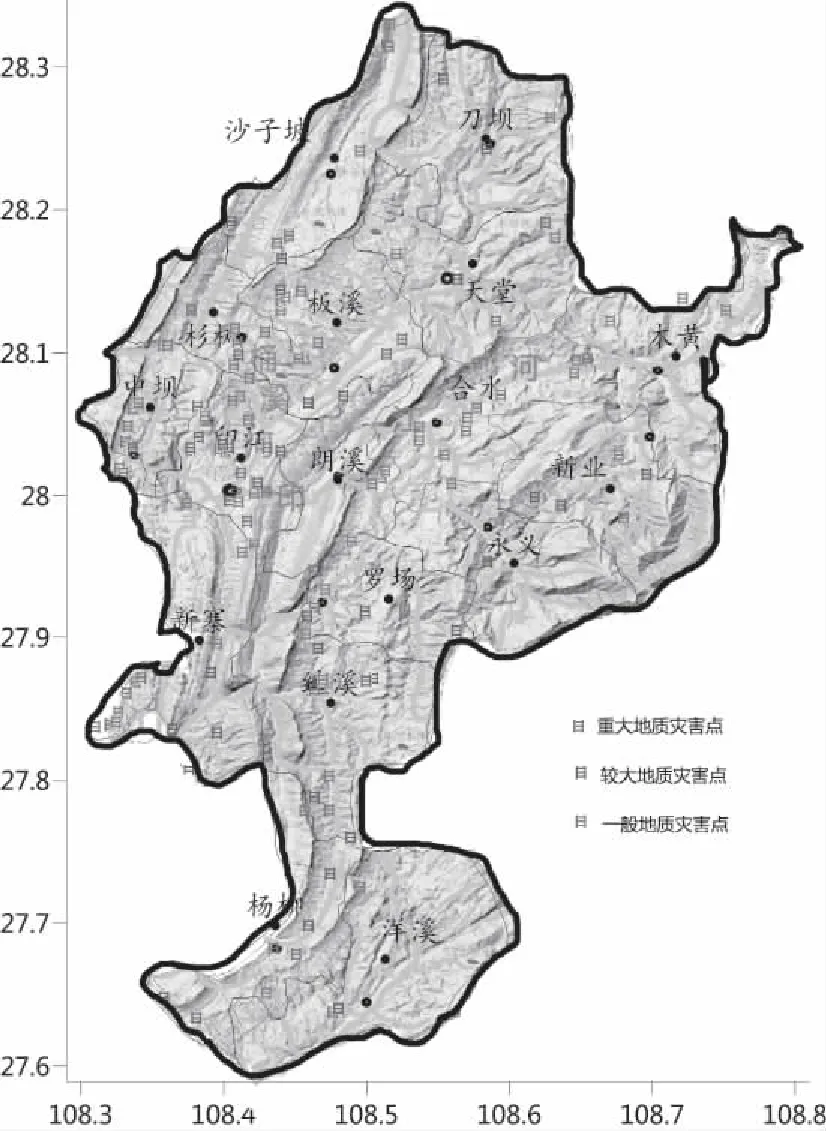

4.4.1 地灾点概况 图10显示,2017年,全县有135个地质灾害隐患点(重点62个,较大34个,一般39个),其中重大地灾点主要分布在南东部印江河与桶溪河流域地形切割深的地质构造复杂区域[13],同时大部分又处于短时强降水高发区。

图10 2017年,印江地灾点在地形及流域图上的分布特征Fig. 10 The distribution characteristics of the local disaster point in the topography and watershed map in 2017

4.4.2 地灾点叫应标准 虽然重大地质灾害与地质构造及地形,人类活动等都有非常密切的关系,但降雨往往是主要的环境诱灾因子之一,而且崩塌、滑坡等地质灾害极易发生在大雨过后。例如: 1996年9月18日,距离印江县城东面4.1 km处的岩口发生特大型牵引式深层基岩滑坡,该滑坡发生前半月持续高温干旱,发生在突降暴雨持续几小时后。再如引言提到的2016年的“7.17”木黄革底特大山体滑坡也是发生在持续性的大范围强降水之后。统计印江近10 a的地灾资料,得出三个叫应以“日累积雨量”作为标准:①地灾点日降雨量在50 mm及以上且降雨可能持续时,叫应地灾点监测人;②地灾点日降雨量在100 mm及以上时,叫应国土相关部门,视情况向政府分管领导报告;③地灾点日降雨量在150 mm及以上时,向政府分管领导报告,紧急情况向政府主要领导报告。当然更要结合前期降水状况,土壤的饱和度,也不能忽略久旱转雨的情况。

5 结论与讨论

①分析各特征时,把中心城区专门拿出来讨论:一是因为县城是人口密集区,位置相对较低,更易发生城市内涝,损失更大;二是因为中心城区的资料相对其他区域站,资料序列长,数据准确率高,可用性强,这样研究更加真实可靠,得到“三个叫应”标准更加科学。

②近34 a,县中心城区汛期短时强降水量级以20~30 mm为主,同时对暴雨日贡献比较大,多数暴雨日都有短时强降水的;年次数呈波动变化;集中并均匀分布在5—8月;日次数集中在夜间,21时是短时强降水的高发期,接着有所减弱,23时有短暂的停歇后再次逐渐增多,02—03时达到峰值,接着减少,然后在04—05时达到极值,接着减弱后增强,到07—08时再次达到峰值;白天短时强降水次数少且集中在午后14—15时。

③近6 a,区域汛期短时强降水多发区域为中东部,木黄、永义和朗溪是强中心;月份分布似正态分布,集中在6月和7月,最少为4月;日次数集中在夜间,主要集中在23—09时,23时进入易发时段,并持续增长,04—05时有所减弱,05—06时再次增加并达到极值,接着减弱或停止。

④近6 a,区域汛期短时强降水月分布特征:4月,次数少,分别分布在以板溪和木黄为中心的2个区域;5月,次数增多,集中在县城—杉树—板溪—天堂—合水—永义一带;6月,短时强降水事件次数明显增多,2个高值中心,沙子坡周围区域和合水—朗溪—永义一带;7月,高值中心向东南方向移动到缠溪一带和以木黄为中心的区域;8月,缠溪强降水为中心维持,但次数减少;9月,木黄、新业一带强降水事件,再次增多。

⑤近6 a,区域汛期短时强降水日分布特征:4月,沙子坡集中时段开始最早,为23—24时,接着自西北向东南向后推移到县城、朗溪、新寨、缠溪(为09时)。5月,中坝—县城—板溪—天堂—合水—新业一带相对其他大部分乡镇早1 h;木黄强降水集中时段开始的最晚,为10—11时。6月,西部边界乡镇开始于01时,接着自西北向东南向后推移到木黄—新业永义一带短时强降水集中时段开始于03时;到中部的朗溪、新寨、罗场、缠溪时,为04—05时;南部杨柳、洋溪集中在20—23时。7月,大部分提前到20—23时;8月,推迟到白天午后,只有县城、新业和木黄保持在夜间23—04时。9月短时强降水集中期再次回到夜间到早晨22—06时。

⑥要分时间、分雨量、分区域等开展“三个叫应”的气象服务,重点关注短时强降水易发区、大小流域区域和地质灾害点。

[1] 尹承美,梁永礼,冉桂平,等.济南市区短时强降水特征分析[J].气象科学,2010,(02):262-267.

[2] 沈澄,颜廷柏,刘冬晴,等.2008—2012年南京短时强降水特征分析[J].气象与环境学报,2015,(01):28-33.

[3] 王楠,井宇.陕西省短时强降水时空分布特征研究[J].安徽农业科学,2013,(35):13 631-13 634.

[4] 王国荣,王令.北京地区夏季短时强降水时空分布特征[J].暴雨灾害,2013,(03):276-279.

[5] 杨诗芳,郝世峰,冯晓伟,等.杭州短时强降水特征分析及预报研究[J].科技通报,2010,(04):494-500,545.

[6] 卢瑞荆.贵州暴雨洪涝的气候特征分析[D].兰州大学,2010.

[7] 彭芳,吴古会,杜小玲.贵州省汛期短时降水时空特征分析[J].气象,2012,(03):307-313.

[8] 杨群,蔡海朝,高红梅.铜仁近40年暴雨气候特征及气候背景差异分析[J].安徽农业科学,2011,(33):20 867-20 871.

[9] 钟有萍,金建德.铜仁地区致洪暴雨特征分析[J].湖北气象,1996,(03):8-9.

[10] 喻义军,李小兰,陈军,等.贵州省印江县暴雨特征初步研究[J].贵州气象,2016,(03):49-54.

[11] 周继先,聂云.思南县2014年7月13~17日持续性降水特征分析和服务总结[J].安徽农业科学,2014,(30):10 609-10 610+10 656.

[12] 卞赟.“三个叫应”为防汛减灾赢先机[N].中国气象报,2016-07-15(001).

[13] 梁国印.贵州省印江县重大地质灾害隐患发育分布特征[J].西部探矿工程,2013,25(07):122-127.