访元坑古镇 寻宗族文化

黄玮

福建省顺昌县元坑镇区位于风景秀丽的玉屏山下,其周围地势平坦,四周环山似坑,故称园坑,后以“元”音代替,称为元坑。金溪贯穿元坑境内,明、清时期是入闽的重要水运通道之一,繁忙的水上运输使元坑成为当时商贸中心。因此,该镇古祠堂、古民居以高大宏伟、富丽堂皇而著称。

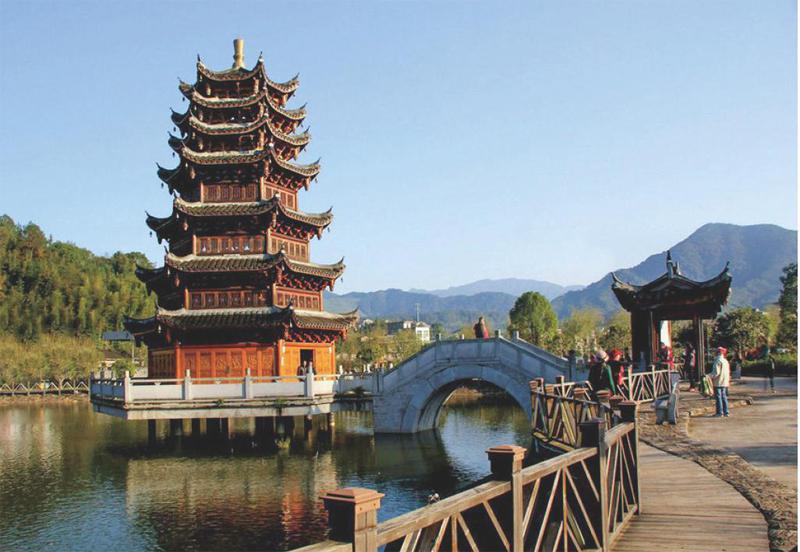

福建省顺昌县元坑镇位于顺昌县西南部、闽江上游金溪河畔。是早期福建土著先民的主要聚居区之一。元坑历史上开发很早,宋初(公元960年),元坑先辈陆续携妻带子举家迁入顺昌娄杉都、靖安都(现元坑境内),辟宇而家、广拓良田,教书育人,繁衍发展至今一千多年。由于孕育了杨时、游酢、廖刚、廖德明等多位理学名家而声誉鹊起,享有“理学名邦”的美称。在明清时期,经济空前鼎盛,纸业、闽笋业等成就了一批成功商贾。在这期间,大量的元坑人在外做官或经商,回来后纷纷倡修祠堂、建筑豪宅,造就出至今基本保存完好的古镇恢宏建筑群。这些规模宏伟、类型丰富、技艺精湛的大小各式古建筑,完整而别致地分布在元坑古镇的每个角落,其类型大致可以区分为桥梁路亭类公益建筑、寺观类宗教建筑、祠堂家庙类宗族建筑、民居类居住建筑等,其中又以祠堂与古民居数量最多、最具特色。保存至今的文物古迹因而面积广大,格局完整,且历史建筑成片分布,人文习俗传承有致,是闽西北地区历史文化传统街区的典型代表。

千年古镇元坑,由于闽江上游支流金溪流经谟武、蛟溪,位处将乐、建宁、泰宁的水陆交通要衢,明清时期商贾云集,经贸繁荣。聪明勤劳的古镇先人们,游走他乡,经商聚富,涌现出一批豪商巨贾,他们大兴土木,广置豪宅,至今遗存的古代建筑数量之多、规模之大,令人赞叹。鼎盛时期的古代元坑文风炽盛,英才辈出,南宋名臣工部尚书廖刚,广西经略、著名藏书家余良弼,朱熹得意门生廖德明,明代户部郎中叶宗远生于斯长于斯,理学大师杨时、游酢、朱熹曾在此游历授业,传扬理学,为古镇留下了宝贵的文化遗产,增添了历史的厚重与韵味。

走进元坑古镇,览不尽元坑古建筑的斑斓艺术,参不透古镇文化的神秘底蕴。街巷、道路、水系是古村落中最为重要的平面构成要素,也是见证村落发展、变迁的最为活跃的演变因素。元坑古镇地处开阔的山间盆地,位置适宜,自然条件十分优越。自唐迄今,元坑历代先辈披荊斩棘,平整田畴,修整水利,开发沃土,使元坑成为拥有数千人口的泱泱重镇。现在的元坑古镇,仍然保留着完整的古街古巷,尤其是傍路而行的沟渠水网,纵横连结、穿门入户,至今还是居民们赖以洗涤、冲污的便利之赐,也是古镇风情最真实的自然演绎。踏着青石小路,穿行在狭长纵横的高墙古巷,就像穿越历史的隧道,脚下的刻字石板,两侧的门楼砖雕,无不让你清晰地感觉到历史就是这样实实在在,抬眼即是,触手可得。

无论是从秀水沿溪而上,还是从福峰拾阶而行,古民居、古祠堂、古桥、古庙……一座座古建筑鳞次栉比,把福峰、秀水、东郊、九村四大村落紧紧相连,形成庞大的古建筑群落。深入这些大大小小的清代庭院,徜徉在历史的海洋里寻珍觅奇。在这些珍奇中,东郊陈氏三大栋和福峰肖氏三大栋是最耀眼的,吸引着我们去亲近它、了解它。

陈氏三大栋,一座族居式组合型古民居,坐北朝南,四座四进庭院并列而建,既相对独立又相通相连,占地足有2800平方米。触摸着宅前的石鼓、拴马石架、停轿坪,似乎能听见它们正诉说着这里曾经的显贵和繁华。踏进院内,站在四方青砖铺就、两丈多高的空阔厅堂中央,令久居斗室的我顿觉情绪平定,心胸开阔,浑身的疲劳得以释放。信步在正厅前贯通左右四家的走廊上,游回在厢房卧室里、过亭回廊中,想象着这个大家庭平日里亲密往来的欢声笑语,感受着这个大家族的和睦和谐,让思绪随着时间溯行而进。

三大栋是一座规模庞大、雄伟壮观的建筑群,每栋分置中门、前厅、正厅、后厅、前后天井、左右回廊,一应布局合理、设计精良。这耗时三年才建成的古老建筑,不能不让人惊叹当年主人的富甲一方!中堂、立柱、门楣上镌刻着的楹联;梁架、挑檐、雀替、隔扇、花窗、神橱上装饰的精致木雕,人物神仙、花鸟鱼虫、山水林石、福禄寿喜等图案,以及三国演义、八仙过海、西厢记等戏文故事……件件惟妙惟肖、栩栩如生,无不令人感叹当时卓绝的装饰技艺和主人高雅的艺术品位。还有那些显示主人地位和荣耀的牌匾,或装置于正门之上或高悬于正厅中央,钦赐文字总是让人浮想联翩。站在乾隆年间吏部尚书刘墉为武状元陈瑚题写的“德耀乔松”寿匾前,欣赏着历经两百多年仍清晰苍劲的鎏金大字,仔细品读着两端的行款:“赐进士出身吏部尚书兼管国子监事务加三级刘墉为陈瑚五十寿立,乾隆五十九年觳旦。”以及左款尾印印文“石庵”,思绪不由地把僻远的元坑与繁华京城联系在一起,奇思妙想接连。驻足于高悬在福峰肖氏三大栋厅堂之上的“道光皇帝为表彰肖一溥祖父教育有方”的圣旨匾额前,升腾起的却是另一种思想与情感,敬仰之情、自豪之感油然而生。

古镇元坑,除了一栋栋让人流连忘返的古民居之外,最夺人眼球的当数村中规模宏伟、装饰精美的姓氏宗祠了。九村的蔡氏宗祠、朱氏宗祠,福峰村的廖氏宗祠、饶氏宗祠,东郊村的张氏宗祠、陈氏宗祠,秀水村的吴氏宗祠、槎溪村的邓氏宗祠、曲村村的张氏宗祠……座座都耸立着高大的砖雕门楼,文武官员、文房四宝、楼榭亭台、奇珍异兽……无论规模大小、装饰精糙,都是宗族兴衰强弱的表征,共同见证着曾经商贸的繁荣、商贾的富贵与家族的兴旺。宗祠内庭院宽敞、厅堂空阔,每每节日庆典,姓氏族人就在这里聚集议事、公祀祭拜、娱乐休闲。然而在这些气势宏大且略显粗旷的宗祠里,也不乏其精美的一面,所有构建或镂刻或彩绘,图案组合大多采用谐音、借喻、象征手法,匠心獨具地表现人们求平安、盼发财、得功名的美好愿望。唯有那破旧的戏台,经不起来往游客的注目,只能孤单寂寞地回忆着往昔的热闹与精彩。

都说读万卷书不如行万里路,大概只有来到这座古镇,才能够真真切切地体会它的独特历史韵味的灵魂所在吧! [海]

——以安徽蚌埠“湖上升明月”项目为例