“互联网+”分级诊疗信息化体系构建

,,, ,

我国80%的医疗卫生资源集中在城市,城市医疗卫生资源的80%又集中在二级、三级医院,而大部分医疗卫生服务需求集中在基层,这种医疗卫生资源“倒三角”结构与医疗需求“正三角”结构的矛盾长期存在[1]。分级诊疗政策作为新医改的重要核心举措之一,其目的是解决这一突出矛盾。

2015年9月,国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,明确提出到2020年,要全面提升分级诊疗服务能力,逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式,力争基本建立符合国情的分级诊疗制度[2]。分级诊疗政策的推进虽然使各级医院纷纷采取措施实行转型,但大城市、大医院承受的巨大压力并未因此减轻。由于医疗信息不对称、医疗数据不流通,各级医院之间的医疗资源无法科学分配、合理利用[3]。在大数据和“互联网+”的背景下,依靠互联网对医疗体系进行完善已然成为一种重要手段[4]。如何建立互联网与分级诊疗相结合的信息化体系实现资源和需求的精准匹配成为亟待解决的问题。

1 “互联网+”分级诊疗信息化现状

2015年至今,国务院陆续下发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于促进医药产业健康发展的指导意见》《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》等文件,提出要充分发挥互联网、大数据、云计算等信息化技术在医药卫生领域的重要作用,为“互联网+”分级诊疗信息化建设提供坚实的实施依据和政策支持。我国部分地区为“互联网+”分级诊疗进行了积极探索。如湖北省宜昌市通过引入第三方社会资源,搭建了“技术+运作+服务”的分级诊疗转诊平台,尝试以互联网信息技术破解分级诊疗实施难题[5];河北省石家庄市井陉县积极与企业联手共建“云医疗”模式,实现县、乡分级诊疗信息化平台沟通交流,构建医院间协同、医生间协作、医患间沟通的“互联网+”分级诊疗模式[6];浙江省宁波市鄞州区区域卫生信息化平台建立了宝贵的资源库,并通过平台整合区域内现有的各类医疗卫生资源,实现医疗数据共享互通,改变无序就医的现状[7]。关于“互联网+”分级诊疗信息化,有研究者提出在我国积极发展全科医学的大背景下,抓住全科医生可以多点执业的契机,利用互联网技术,推行分级诊疗,解决“就医难”的现实状况[8];还有研究者分析我国推进分级诊疗的难点、互联网促进分级诊疗的可能性及可行模式,指出互联网医疗平台能够促进医生走出体制自由执业,有助于实现分级诊疗[9]。

虽然我国在推进“互联网+”分级诊疗方面做了大量工作,但由于医疗卫生服务体系长期由公立机构主导,形成了严格的医疗机构等级制度,且运行机制不灵活[10]。已有的类似体系多侧重于上下级医院之间的双向转诊,未充分关注医生能力和患者需求是否匹配等问题[11],造成基层诊疗能力和患者就医倾向难以达到分级诊疗的目标要求,基于现有服务模式的分级诊疗体系在近期难以形成。本文通过分析目前“互联网+”分级诊疗体系实施过程中存在的困难,有针对性地提出构建“互联网+”分级诊疗信息化体系,合理分配医疗资源、理性整合医疗需求,以期实现医疗服务全方位多角度的扩充,弥补传统就医路径繁琐复杂的缺陷,真正落实以患者为中心的服务理念,建立集聚综合性、应用性、问题导向性于一体的人性化信息管理系统,以便更好地指导医疗卫生服务。

2 “互联网+”分级诊疗体系实施瓶颈

目前我国不少城市成为“互联网+”分级诊疗试点城市,并构建了创新型服务模式。“互联网+”分级诊疗体系实施虽取得了一定成效,但在实际应用过程中仍存在瓶颈。

2.1 政策方面缺乏统一规范标准和具体监管

国家出台了多条与“互联网+”分级诊疗相关的政策及法规,但目前尚无具体监管措施和统一规范标准。在“互联网+”分级诊疗实施过程中,需要政府主动打破政策上的壁垒,利用先进的信息化技术,在创新的基础上不断发展。

2.2 临床数据未能共享

首先,医疗机构之间缺乏必要的信息共享,基层医院信息化发展相对薄弱,综合性医院建设程度相对较好[12],因此导致不同级别、不同类别的医疗机构之间信息不对接的情况依然存在;其次,医患间缺乏有效沟通渠道,现有体系无法完整、快捷地提供患者转诊前的数据信息,重复检查容易造成医疗资源的浪费,降低就诊效率,容易导致产生医患纠纷;第三,医生之间无法即时沟通,不利于医生资源的整体优化和能力提升[13]。

2.3 平台建设未与医患需求对接

因医药信息化产业过于依赖线下医疗资源,目前建立的大多数分级诊疗平台仍以医疗机构为核心,单纯提供医疗信息化服务,并未充分考虑患者和医生的真实诉求,真正以患者为中心的“互联网+”分级诊疗信息化体系的平台寥寥无几[11]。

3 “互联网+”分级诊疗信息化体系的构建

3.1 设计目标

针对目前我国“互联网+”分级诊疗实施存在的瓶颈,设计一种能够促进分级诊疗制度实施的“互联网+”信息化体系。主要从总体框架、实施路径等方面对“互联网+”分级诊疗协作平台进行调整,以更加智能化、科学化的方式提供医疗卫生公共服务,实现医疗资源合理分配、诊疗流程优化、诊疗效率提高、医疗信息共享、医患关系更加和谐等目标。同时,政府相关部门可以全程对信息化系统中的每一个环节进行跟踪和追溯。

3.2 技术框架

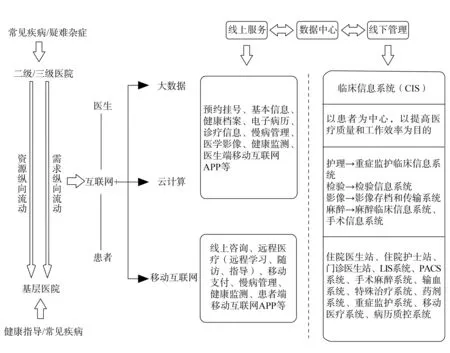

借助大数据、云计算、移动互联网等技术手段处理数据中心的数据,将线上服务系统与线下管理系统紧密结合。针对“互联网+”分级诊疗体系实施中信息方面和平台方面的难点,创新构建“互联网+”分级诊疗信息化体系(图1)。该体系涉及的主体主要包括各级医院(包括医疗检测机构、公共卫生部门、联网药店和医保机构等)、医护人员、患者等。

图1 “互联网+”分级诊疗信息化体系框架

3.3 模块设计

3.3.1 线上服务系统

线上服务系统包括预约挂号、基本信息、健康档案、电子病历、诊疗信息、慢病管理、医学影像、健康监测、线上咨询、远程医疗(远程学习、随访、指导)、移动支付等,系统记录预约、转诊和随访等每个环节的流转情况、操作时间及状态,以便实现医疗服务和医保管理流程可互通、可互动、可追溯、可监管,并且能够联接不同主体之间的服务系统。

3.3.2 数据中心

数据中心主要基于云计算技术、大数据云平台和移动互联网终端。数据中心是体系内各个主体之间数据交换的枢纽,能实现电子病历、电子健康档案及各类诊疗数据等的实时交互共享,为医疗机构提供统一的数据标准和数据规范,同时还兼顾各主体联通后产生的异构数据之间的共享和交换。

3.3.3 线下服务系统

线下管理系统主要是指临床信息系统,由医院各个临床医疗和医疗技术部门的信息系统等构成,收集患者相关医疗信息,同时提供辅助诊疗、辅助决策、临床咨询等服务。以患者为中心,利用先进的数据安全管理机制和互联网综合应用能力,安全融合各主体的内部系统,为患者建立覆盖诊疗、检查、转诊等的完整数据集。

3.4 功能分析

3.4.1 线上服务系统

在信息共享的基础上,患者就诊过程中产生的所有数据都会在数据中心及医生端、患者端的移动互联网APP上传递,能够实现空间上的无障碍沟通,为医疗资源与医疗需求纵向流动提供传递基础。

一是信息共享,推动分治转诊。利用大数据云平台建立起来的智能分诊系统实现分治,基层医院可以依据历史数据库判断患者疾病的严重程度;再结合基层医院线上分诊专家在线咨询、答疑解惑,能更加科学地判断是否真正需要向上级医院转诊,能向基层医院纵向分流患有轻缓疾病的患者。同时,基于信息共享的精准对接,各级医院都能够高效、准确地接受其他医院医生的会诊和转诊需求,推动双向转诊的实现。

二是消除顾虑,提高基层技术。上级医院将对疑难病症的处理方案“再反馈”给基层医院,为基层医生的成长和再培养提供临床教学实例;同时,上级医院医疗专家的医联体能够通过线上服务系统对基层医生进行指导,全程参与患者的预防、干预、治疗和康复的过程。通过信息化的良性互动,不断提高基层医生的技术水平,使上级医院医疗专家的智慧和技术下沉基层,有效消除患者顾虑,提高其对基层医生的信任度,促进患者医疗需求和优质卫生资源的纵向流动。

3.4.2 数据中心

“互联网+”分级诊疗信息化体系的核心是基于云计算技术、大数据云平台和移动互联网终端构建的数据中心。借助大数据云平台集中收集、存储、整合、运算并分析分级诊疗产生的大量数据形成云端病历档案库,该库可用于分级诊疗、疾病诊疗、药物循证、健康趋势、慢性病管理、就医行为、药物经济学评价等。建设“互联网+”分级诊疗信息化云平台和安全防护体系,以安全可靠的方式通过云平台实现数据共享、精准传送,向各个医疗卫生服务主体提供分级诊疗服务系统运行所需要的医疗资源服务和数据应用服务。数据中心在体系中起到周转和纽带的作用,为各级医疗机构在信息层面真正实现互联互通提供技术支撑。

3.4.3 线下管理系统

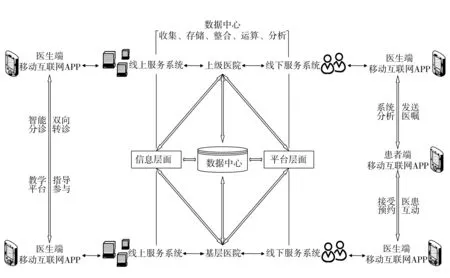

我国医疗信息化逐步从以侧重收费、运营管理为主的医院信息系统,逐渐向以关注临床应用、管理决策为主的临床信息系统转型升级。“以人为本”的人性化线下管理系统基于完善的临床信息系统,以患者临床症状为基础,以医生临床诊疗行为为依据,借助全方位的线下应用管理系统所整合的患者临床诊疗数据,完成电子化汇总、集成和共享。医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径,如接受预约、医患互动、系统分析、发送医嘱等,实现各级医院的诊疗信息与管理信息的集成,并在此基础上,不断延伸出各类信息应用系统。利用系统平台缩短信息沟通路径,提高基层医院医疗质量和工作效率,推进医疗资源纵向流动。同时,患者能够感受到更多的人文关怀,也促进了医疗需求纵向流动(图2)。

图2医疗资源、医疗需求纵向流动实施路径和体系功能分析示意图

4 结语

“互联网+”分级诊疗信息化体系是在传统医疗模式上的创新和提升,面对信息不对称、数据不充分共享等挑战和矛盾,它在技术上提供了一个目前最优的解决手段[14]。建立并完善“互联网+”分级诊疗信息化体系,有助于推进“全程服务人性化、转诊过程智能化、政策管理规范化、服务平台社会化、患者利益最大化”的分级诊疗顺利落地实施[15]。因此,建议政府加快立法,完善相关法律法规和具体操作细则,严格相关产业准入资质及行业规范,加大对“互联网+”分级诊疗信息化体系监督管理的力度,推进医生多点执业等,促进“互联网+”分级诊疗信息化体系的良性发展,为“健康中国”助力。